刘向《别录》“一人持本”考述

马楠

摘要:刘向《别录》所谓“一人持本”,“本”当指底本。对应“本”“本书”,整理定本可称“新书”,誊抄副本可称“别本”。“本”“本书”又可与重修、续书、附记、注解对文,《汉书》之于《汉纪》,《东观汉记》之于《后汉书》,《三国志》之于裴松之注,《春秋谷梁传》之于范甯集解,都可称“本书”。

关键词:刘向;校雠;底本;别本;别录

DOI:10.16346/j.cnki.37-1101/c.2021.01.12

所谓刘向《别录》“一人持本,一人读书”一直被视作“校雠”的经典定义,如陈垣先生论及对校法说“即以同书之祖本或别本对读,遇不同之处,则注于其旁”,刘向《别录》所云“即此法也”。但推敲起来,“持本”“读书”的内涵其实十分模糊,并未逐字落实。由此引申,校勘学意义上的“祖本”“底本”和“参校本”在六朝时期如何表示,六朝文献和日抄本中大量的“本书”含义究竟如何,存在哪些层次,又与哪些图书编纂、修撰活动存在对应关系,都需要系统梳理,厘清源流。

一、“一人持本”

刘向《别录》多言“校雠”,应劭《风俗通》解释“校雠”之语,清代民国以来诸家《别录》辑本都认作《别录》本文,且被视作刘向对“校雠”的定义,广为学者征引:

一人读书,校其上下,得缪误为校。一人持本,一人读书(或作“析”),若怨家相对。清代学者周寿昌说“本”为量词,“书称‘本始于汉”:

古书称简称卷称轴,藏之以箧,不若后世可订成本也。然刘向《别传》曰“雠校者,一人持本,一人读析,若怨家相对,故曰雠也”。《后汉书》日章帝赐黄香《淮南》《孟子》各一本,是在两汉已

称本矣。岂即以简札联缀成本耶?

周说影响颇大,然《北堂书钞》引《东观汉记》明云“章帝赐黄香《淮南》《孟子》各一通”,不云“一本”。汉代书之称“本”,并无实例。

所谓“一人持本”,“本”并非书之量词,王重民、王利器等先生已经指出,当指书之“底本”。“本”原义为树木之根部,引申为物体之大端,如《仪礼·乡饮酒》“左手执本”,谓肺之大端;又引申为抽象意义上的根基、主体。就书籍而言,则指“底本”。刘向校书多以中书为底本,外书为参校本,《列子书录》称“中书多,外书少”,“校雠从中书”,恐怕是比较普遍的情况;甚至《战国策》《孙卿书》仅以中书相校,并没有利用外书。对应作为底本的中书,用以参校的“太常书”“太史书”“臣向书”“臣(杜)参书”“民间书”等可能就是“一人读析”之“析”,析训作别,与本相对。

而对应底本,整理本则称作“新书”,刘向《列子书录》云“右新书定著八章”,“定著三十二篇”的苟子书本就题作“孙卿新书”。《列子书录》又云“及在新书有栈(笺),校雠从中书”,是以中书为底本,文字讹误衍脱笺注于整理本。

引申到一般的书籍、公文,则有所谓“本书”,如《三国志·国渊传》:

时有投书诽谤者,太祖疾之,欲必知其主。渊请留其本书,而不宣露。其书多引《二京赋》,渊敕功曹曰:“此郡既大,今在都辇,而少学问者。其简开解年少,欲遣就师。”功曹差三人,临遣引见,训以“所学未及《二京赋》,博物之书也,世人忽略,少有其师,可求能读者从受之”。又密喻旨。旬日得能读者,遂往受业。吏因请使作笺,比方其书,与投书人同手。

既得能读《二京赋》者,使之作笺,与谤书比较书法,知为一人,可见国渊所留之“本书”就是谤书原本,而非誊抄之副本。而《汉纪》言张安世:

后上方幸河东,亡书三箧……唯安世识之,具作其事。后购得本书,以相校,无所遗失。是以安世所作与所购得前亡书相校,前所亡者为“本书”。

或者径称“本”,如《任嘏别传》《梁书·萧子恪传》《南史·萧藻传》:

文帝时,为黄门侍郎。每纳忠言,辄手坏其本。子恪兄弟十六人,并仕梁。……子恪尝谓所亲日:“文史之事,诸弟备之矣,不烦吾复牵率,但退食自公,无过足矣。”子恪少亦涉学,颇属文,随弃其本,故不传文集。

藻性谦退,不求闻达,善属文,尤好古体。自非公宴,未尝妄有所为,纵有小文,成辄弃本。《别传》言任嘏慎密;萧子恪为齐豫章王嶷子,萧渊藻为长沙宣武王懿子,《传》云二人有文学、善属文,仕梁之际,属文则“随弃其本”“成辄弃本”,不使传布。

二、“本书”与别写、续书、注记

“本”“本书”还可以产生其他对称关系,如相对“本书”,另外誊抄则称作“别写”“誊(腾)”,所誊抄之副本可称为“别”“副”:

又按:二許(谧、翩)虽玄挺高秀,而质挠世迹,故未得接真。今所授之事,多是为许立辞,悉杨授旨,疏以示许尔。唯安妃数条,是杨(羲)自所记录。今人见题目云“某日某月某君咬许长史及掾某”,皆谓是二许亲承音旨,殊不然也。今有二许书者,并是别写杨所示者耳。(《真诰叙录》)

后主所制文笔,卷轴甚多,乃别写一本付(姚)察,有疑悉令刊定,察亦推心奉上,事在无隐。(《陈书·姚察传》)

京师及并州、相州、洛州等诸大都邑之处,并官写一切经,置于寺内;而又别写,藏于秘阁。(《隋书·经籍志》)

向秀于(《庄子》)旧注外为解义……惟《秋水》《至乐》二篇未竞而秀卒。秀子幼,义遂零落,然犹有别本。(《世说新语·文学》)

而晋时诏书以青纸,别本当用白纸。《晋书·苟唏传》载永嘉五年怀帝诏唏日:“道涩,故练写副,手笔示意”,是以练代白纸为副。故唏表云“奉被手诏,委臣征讨,喻以桓文,纸练兼备”,是手诏以青纸、副以练代白纸。故《愍怀太子传》称“须臾有一小婢持封箱来,云‘诏使写此文书。鄙便惊起,视之,有一白纸,一青纸。催促云‘陛下停待。又小婢承福持笔研墨黄纸来,使写”云云,是“诏使写此文书”之“诏”为“一白纸,一青纸”;愍怀太子所写“陛下宜自了;不自了,吾当人了之”等语则以黄纸。

《真诰》往往附记各条钞写情况与底本来源,尤其可以见出底本与钞本的对称关系:

东海东华玉妃淳文期授含真台女真张微子服雾之法:

……右一条杨书,又掾写。

守玄白之道,常旦旦坐卧任意,存泥丸中有黑气,存心中有白气,存脐中有黄气。……

初存出气如小豆,渐大冲天,三炁纏烟绕身,共同成一混,忽生火在三烟之内,又合景以炼一身。一身之里,五藏照彻,此亦要道也。

右二条有掾写,并右三事在论华阳第四卷中,今又重钞可修事出此耳。其本文犹在彼卷。对应重钞出在此,则“犹在彼卷”的当然可以称作“本文”,也就是据以钞写的底本。

“本书”又可与重修、续书、附记、注解对文。如荀悦《汉纪》称《汉书》为“本书”,范晔《后汉书》称《东观汉记》为“本书”:

臣悦职监秘书,摄官承乏,祗奉明诏,窃惟其宜。谨约撰旧书,通而叙之,总为帝纪,列其年月,比其时事,撮要举凡,存其大体,旨少所缺,务从省约,以副本书,以为要纪。未克厥中,亦各其志;如其得失,以俟君子焉。

孝明皇帝九子:贾贵人生章帝;阴贵人生梁节王畅;余七王本书不载母氏。(章怀注:本书谓《东观记》也。)

裴松之称陈寿书亦云“本传”:

《江表传》曰:曹休出洞口,吕范率军御之。时匡为定武中郎将,违范令放火,烧损茅芒,以乏军用,范即启送匡还吴。权别其族为丁氏,禁固终身。臣松之案本传曰:“匡未试用,卒,时年二十余。”而《江表传》云吕范在洞口,匡为定武中郎将。既为定武,非为未试用。且孙坚以初平二年卒,洞口之役在黄初三年,坚卒至此合三十一年,匡时若尚在,本传不得云卒时年二十余也。此盖权别生弟朗,《江表传》误以为匡也。朗之名位见三朝录及虞喜《志林》也。“本传”正指陈寿《三国志·吴书·宗室传》“孙匡字季佐,翊弟也。举孝廉茂才,未试用,卒,时年二十余”,裴松之据以论《江表传》之非。后世“本书”多指己书,“本传”多指其人正史之传,意义略有区别。

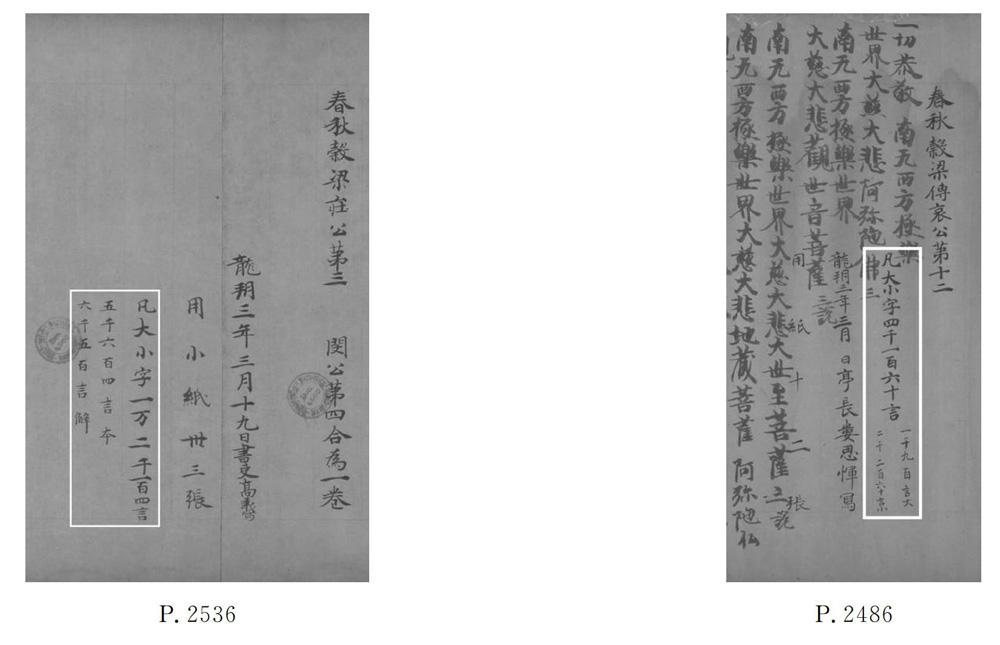

又,对应注记,经书可称“本”,如对应范甯“集解”之“解”,《春秋谷梁传》可称“本”。敦煌写本P.2536《春秋谷梁传注》卷尾称此卷传文“本”5604字,范甯“解”6500字。P.2486则“大”字与“小”字相对(或“麓”与“细”相对),犹“本”与“解”相对。“解”字训诂为分解剖白,带有说明、分析、解释的性质。同样,葛洪《抱朴子》以“章句”与“本书”对文。

长致章句,多于本书。今若破合杂俗,次比种稷,删削不急,抗其纲较,其令炳若日月之著明,灼若五色之有定,息学者万倍之役,弭诸儒争讼之烦。综上,刘向《别录》所谓“一人持本”,“本”当指底本。对应“本”“本书”,整理定本可称“新书”,誊抄副本可称“别本”。“本”“本书”又可与重修、续书、附记、注解对文立称,这些意义也都是从底本引申而来。

[责任编辑:孙齐]