说五一简“芛”为“笔”的异体

刘大雄

摘 要:五一简471、1681中的“芛”是“笔”的异体。颜之推《观我生赋》自注“芛天道”即“笔天道”,指记录天道。“笔”作“芛”说明晚到东汉,仍有“聿”“尹”偏旁通用的例子,为认识《玉篇》“芛”的古文“茟”打开了思路。字书有把俗字误认为“古文”的现象,五一简“鼓”的俗字作“ ?儼H”,就是字书中“鼓”的古文“ ?欋/ ?權”的源头。

关键词:五一简 芛?儼H 异体字

长沙五一广场东汉简牍(以下简称“五一简”)中“芛”字凡四见,集中在简471、1681两枚木两行上。(长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(贰)》,上海: 中西书局,2018年,第21、105、183页;长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(肆)》,上海: 中西书局,2019年,第73、149、224页。)二简与简1445皆长23.2厘米、宽2.8厘米左右,尺寸接近;(长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(贰)》,第245页;长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(肆)》,第239、248页。)又依人名“演”等信息,可以初步判断它们来自同一份册书。原册书按标题简1445,名为《兼左部贼捕掾错言考实故亭长王演却解书》。(长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(肆)》,第41、117、189页。)

简471、1681可连读,先抄录简文如下: 持鸡一只,直八十,之演私舍。时演不在。幼与姜相见。幼佁(诒)谓姜曰:“我伍长杜幼,属持此鸡望督,督令我持来。”姜即受。其日暮,演还归。姜以幼持鸡状报语演,演墨(默)无言。幼以作芛为事。到六471月二日,演谓幼幸为作一芛可用者。幼可,即归作芛一枚,直钱卅。(整理者原释“卌”,图版作“”,应改释为“卅”。长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(肆)》,第73、149、224页。)与演,受后自雇直。幼别去。未及用芛。其月十一日,南门亭部女子马明失火。GF9CD鸣,幼不捄(救)火,演召幼,令卒李成收缚,傅两目,竹杖殴1681

“演”“幼”“姜”都是人名。简文大意是说,伍长杜幼趁王演不在家,对姜谎称刚才拿着鸡去拜望王演,王演命他把鸡送到家来,骗姜收下。后来王演又让杜幼为他作“芛”,“芛”未使用,杜幼便因救火不力被拘捕受刑。由此可见,“芛”和鸡是此案中王演、杜幼财物往来的物证。

“芛”原作“”。整理报告依样隶定,在《异体字表》归 “争”下,又说“或为‘笋字”。(长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(贰)》,第276页;长沙市文物考古研究所等编: 《长沙五一广场东汉简牍(肆)》,第262页。)“”与“争”写法有别。此字形在“尹”上加两点,汉简中草头常写作“ ?儩1”形,而“ ?儩1”在构字中又常与其他部分共享笔画,所以此形可直接隶作“芛”。“芛”的结构和“笋”从“艹”的异体相似,(“艹”是汉隶竹头、草头的讹混部件。《隶辨》卷六“竹”,“字在上者作‘,或作‘、‘亦作‘、‘与从艹之字无别”。1980年江苏邗江胡场5号汉墓出土木签牌“鲍芛(笋)笥”,写作“”,即从此讹混写法。请看顾蔼吉编撰: 《隶辨》,北京: 中华书局,1986年,第211页。扬州博物馆、邗江县图书馆: 《江苏邗江胡场五号汉墓》,《文物》1981年第11期,第19页。)不过,杜幼、王演案中的“芛”明显是手工制品,故不能比形冒认。

同样的字形又见于长沙尚德街东汉简,写作“”(尚德街101B)。(长沙市文物考古研究所编: 《长沙尚德街东汉简牍》,长沙: 岳麓书社,2016年,第126、179、231页。)原释“笋”,根据简文内容,其性质与五一简“芛”类似,容后文讨论。此外,“芛”还见于走马楼吴简,作“”(“硕男弟芛年卅六”,走吴8·1031)、“”(“芛男弟□年十二”,走吴8·1032)等,(走马楼简牍整理组编: 《长沙走马楼三国吴简(捌)》,北京: 文物出版社,2015年,第126、648页。

)由于均为人名,语境狭窄,本文暂不讨论。

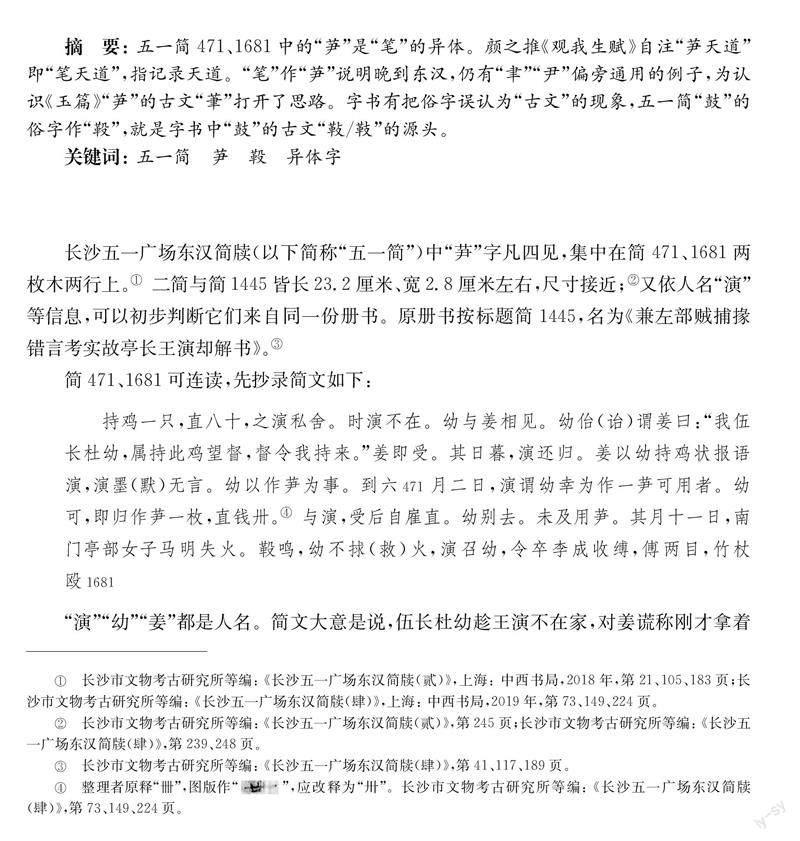

东汉碑刻中“笔”有异体“茟”和“”,(“”字见于《戚伯著碑》,此为《隶辨》据《汉隶字源》摹写者。《隶韵》摹作“”,《隶释》作“”,结构大致相同。《隶辨》在“”后又引《严欣碑》“”字。《隶辨》说,“《隶续》云‘“”即“笔”字,《字原》误书作‘”。《金石文字辨异》据引。“”将长横下移,与本文讨论的“芛”及“戚伯著碑”的例字皆有区别。《隶辨》等书引《隶续》“”字,与《隶续》曹寅扬州诗局本同。中华书局影印洪氏晦木斋刻本作“”。国图藏陈宗彝跋七卷残本(善本书号13892)作“GF9AD”,又与《汉隶字原》同。今本《隶续》并非完帙,传刻本常取《汉隶字原》诸书校勘。《隶辨》从《隶续》不同版本异文转写成隶书的“”形未必可靠。请看顾蔼吉编撰: 《隶辨》,第169页;刘球: 《隶韵》,北京: 中华书局,1989年,第197页;洪适: 《隶释隶续》,北京: 中华书局,1986年,第141、307页;邢澍原著,时建国校释: 《金石文字辨异校释》,兰州: 甘肃人民出版社,2000年,第1073页。)后者变形较甚,《隶释》释作“笔”,文曰“笔墨敏疾”。(洪适: 《隶释隶续》,第141页。)看字形,“茟”和“”差异较大。如将五一简1681的“芛”释为“笔”,则刚好可以补足字形上的缺环: ———裘锡圭先生指出,“尹”“聿”同源,在甲骨文中不但有偏旁通用的例子,人名“伊尹”偶也写作“伊聿”。(裘锡圭: 《说字小记》,《裘锡圭学术文集·金文及其他古文字卷》,上海: 复旦大学出版社,2012年,第413页。)汉简中从“聿”之字或省从“肀”,如: 律: (居157.13) (居206.9)

书: (居10.16B)(居110.9)

“芛”显然来自“茟”的省体“GF8FA”,而“”又在“芛”的基础上加羨。隶书中这种加点补空的情况很多,如“迟”作“”(马王堆《周易》37.48),“材”作“”(《史晨碑》)等。

传世文献中也有“芛”作为“笔”异体的证据。《北齐书·颜之推传》引《观我生赋》“用速灾于四月,奚闻道之十年”,自注曰:“台城陷后,梁武曾独坐叹曰:‘“侯景”于文为“小人百日天子”。及景以大宝二年十一月十九日僭位,至明年三月十九日弃城逃窜,是一百二十日,芛天道纪大数,故‘文为百日,言与公孙述俱禀十二,而旬岁不同。”(《北齐书》卷四五《文苑列传》,北京: 中华书局,1972年,第621页。)

“小人百日天子”(侯景)和“八厶子系”(公孙)是历史上著名的拆字谜语。颜注“芛天道纪大数”一句,学界尚无合理解释。卢文弨、王利器对“芛”字存疑,(王利器: 《颜氏家训集解(增补本)》,北京: 中华书局,2013年,第811页。)《校勘记》说“芛天道纪大数。‘芛字不可解,或是‘盖之讹”。(《北齐书》,第633页。)

“芛天道纪大数”之“芛”,就是“笔”的异体,在颜注当“记录”讲。侯景在位一百二十日,文为百日,公孙述梦中十二为期,《赋》作十年。对此注文解释是因为纪天道、取大数的缘故。

“芛”释“笔”带入简文也很合理。简1681说“作芛(笔)一枚,直钱卅”,笔的估值与居延汉简(84.48)“又苇〈笔〉一枚,直廿三”很接近。尚德街东汉简例字出现的原释文作“伍佰□□取二百作诺笋轫石”。陈笑笑指出,“伍佰”后为重文号与“德”字。(陈笑笑: 《〈长沙尚德街东汉简牍〉释文商补》,《四川职业技术学院学报》2019年第1期,第23页。)

“伍佰”后有字符“”。此符收笔时向左挑,与木牍正面的钩乙符“”笔势有别。而“伍佰”又与此牍记数之“五”“百”用字不同。可见“伍佰”非数目,后面的字符亦非钩乙。陈笑笑认为字符是重文符较为可取。值得注意的是,“”位于“佰”字正下方,近似于后代尺牍墨迹中重文符的写法,较早期重文符偏于一侧的习惯已发生转变。

陈笑笑释“德”之字写作“”,从“人”,从“ ?栫?”。“ ?栫?”是“恶”“ ?凍 ”等字的讹混部件。对比此牍正面“德”已写作“”,“”宜释“僫”。“僫”是“恶”的俗字,《集韵》:“恶、 ?栫?、僫,遏鄂切。《说文》‘过也,隶作 ?栫?,或从人。”(丁度等编: 《集韵》,上海: 上海古籍出版社,1985年,第729页。)《龙龛手镜》引“恶”俗字正作“GF8FB”。(释行均: 《龙龛手镜》,北京: 中华书局,1985年,第37页。)简文“伍佰”“佰僫”应为人名。“佰”作姓氏可读“百”,《汉书·酷吏传》有“百政”,汉印有“百子孺印”(印举19.35)、“百胜印信”(虚汉117)。汉印又有“李恶之印”(匋1646),可见汉人也不避讳以“恶”为单名。因此,原释文可调整为“伍佰 ?偉e(佰,佰)僫取二百作诺芛、轫石”。

这条材料是说伍佰、佰僫取二百钱制作“诺芛”“轫石”两样物品。其中“作诺芛”和五一简“作芛(笔)”类似。唯“诺笔”不知为何物。“轫石”不见于典籍。《说文》“轫,碍车也”,“轫”本指刹车的配件,带入简文讲不通。汉简文字部件“刀”“刃”常互作,“轫石”疑即“ ?柟7石”。《广雅》“ ?柵6,断也”,曹宪注释“音栗”。宋本《玉篇》:“ ?柵6,力一切。断也。削也。 ?柟7,同上。”(顾野王: 《宋本玉篇》,北京: 中国书店,1983年,第319页。)从《玉篇》给出的音义来看,“ ?柵6”及其异体“ ?柟7”是读“栗”声的,是有切割、刮削一类含义的俗字。“削”与“磨”义近,故汉简常用为“磨”的“靡”,其俗字“劘”在《玉篇》亦训“削也”。由于打磨可使器物锋利,故《大宋重修广韵》高宗、宁宗监本“ ?柵6”同纽又有“ ?柣6,利也”。(周祖谟认为“利也”是“ ?柵6也”之误。巨宋本作“ ?柣6, ?柡1也”,余迺永据此认为注释正作“ ?柡1也”。“利”“ ?柵6”音同义近,“利”与有削义的“ ?柡1”作为异文实可两存。王二《切韵》“栗”小韵作“GF9AE,GF9AF”,“GF9AF”唐蘭摹作“利”。“GF9AF”的字形与“利”“ ?柡1”都很接近。《集韵》《类篇》又有与“ ?柵6/ ?柟7/ ?柣6”同音的“ ?凓:”,皆训“刷纑具”,而《龙龛手镜》作“彩也”,“彩”可能是“GF9AF”一类字之讹。参看周祖谟校: 《广韵校本》,北京: 中华书局,2011年,第1073页;余迺永: 《新校互注宋本广韵: 定稿本》,上海: 上海人民出版社,2008年,第921—922页;唐兰: 《唐兰全集》第12册,上海: 上海古籍出版社,2015年,第233、285页。)“ ?柣6”即“ ?柟7”,“ ?柟7石”在简文中应该是“砺石”的别称。(“ ?柟7”音“栗”。“栗”是来母质部字,“砺”是来母月部字,“ ?柟7”不但字义与削磨有关,读音上与“砺”也是声同韵通。)古人修治简牍、删改文字都要用到书刀等金属工具。如果简文“诺芛(笔)”是某种笔,那么“轫( ?柟7)石”很可能就是配套使用的砺石。

释出五一简的“芛”,对理解同形字“芛”的“古文”也有帮助。(“芛”在典籍中除了《尔雅》郭璞注引一条俗语材料外,未见本义用法。读“羊捶切”的“芛”是一个《说文》死字。“芛”在《说文》中还有异体“ ?儹9”,它们都是用来记音的。《淮南子·俶真》“雚蔰”,《后汉书·马融传》引《广成颂》作“蓶扈”,王念孙《读书杂志》考证“雚蔰”即“蓶扈”之讹。“蓶”李贤注“以揆反。郭璞注云‘草木花初出为笋〈芛〉,与蓶通”,汉代已经不只用“芛”或“ ?儹9”来记这个词了。参看王念孙撰,徐炜君等点校: 《读书杂志》,上海: 上海古籍出版社,2014年,第1998—1999页;《后汉书》,北京: 中华书局,1965年,第1959页。)《说文》:“芛,艸之葟荣也,从艹,尹声,羊捶切。”(许慎撰,徐铉校定,愚若注音: 《注音版说文解字》,北京: 中华书局,2015年,第16页。)《尔雅·释草》“蕍、芛、葟、华,荣”,郭璞注:“《释言》云‘华,皇也。今俗呼草木华初生者为芛,音 ?冣9猪。蕍犹敷蕍,亦华之貌,所未闻。”(周祖谟: 《尔雅校笺》,南京: 江苏教育出版社,1984年,第127页。)小徐本“芛”下引郭注略同。《经典释文·尔雅音义》:“芛,郭音 ?冣9,羊捶反,顾羊述反,谢私尹反,樊本作苇。”(陆德明: 《经典释文》,上海: 上海古籍出版社,2013年,第1679页。)

《玉篇》文献“芛”字继承《尔雅》《说文》的释义,但多出一个“古文”。扬州诗局本《玉篇》作“惟毕、羊棰二切。芛,华荣也。草木华初生者。茟,古文”,圆沙本作“惟毕、羊棰二切。草木华初生也。茟,古文”。(顾野王编著,吕浩整理: 《珍本玉篇音义集成》,上海: 上海人民出版社,2019年,第369页。)《篆隶万象名义》作“惟毕反,葟华丶(也)。茟字,荣丶(也)”。(释空海编: 《篆隶万象名义》,北京: 中华书局,1995年,第132页。)“芛”有古文“茟”,胡吉宣谓“重文茟,从聿,聿、律皆有始义。盖出《字书》,非真古文也”。(胡吉宣: 《玉篇校释》,上海: 上海古籍出版社,1989,第2677页。)杨宝忠说“盖《尔雅》古本‘芛字有作‘茟者,故顾野王读‘芛(茟)羊述反、惟毕反也”。(杨宝忠: 《疑难字三考》,北京: 中华书局,2018年,第451页。)《尔雅》樊本作“苇”,郝懿行认为是“芛”的通假。“茟”和“苇”字形近似,古书也未见“芛”“苇”通假的情况,“苇”也有可能是“茟”字之讹。(“芛”是以母微部字,“苇”是匣母微部字,韵部虽同,但声母较远。参看郝懿行撰,王其和、吴庆峰、张金霞点校: 《尔雅义疏》,北京: 中华书局,2017年,第757页。)

《尔雅》的异文“茟”在《玉篇》被当成“芛”的古文,前无著录,来源可疑。徐在国《隶定“古文”疏证》引上文裘锡圭先生意见,认为“故茟为芛字古文,或有所本”,将这组字的来源上溯古文字。(徐在国: 《隶定“古文”疏证》,合肥: 安徽大学出版社,2002年,第25页。)汉简草字省“聿”为“尹”,与五一简隶书以“芛”为“笔”,都说明晚至东汉文字,“尹”“聿”仍有偏旁通用情况。《玉篇》中“芛”和“茟”不一定是今文与古文的关系,“茟”更像是“芛”的异构俗字。

字书把来历不明的俗字误作“古文”收录是很常见的现象。这又可以参考简1681中的 “ ?儼H”字。“ ?儼H”还见于简364、409、470、478。循辞例“揰 ?儼H”“日暮再 ?儼H”“夜五 ?儼H时”“失火 ?儼H鸣”,可以锁定“ ?儼H”就是“鼓”,与“ ?欏”的异体“ ?儼H”仅是同形字。

五一简“鼓”的异体“ ?儼H”是第一次出现。“鼓”在字书中或作“ ?欋”“ ?權”。而《说文》中“击鼓”字作“鼔”,“春雷鼓鼓”字作“鼓”,《六书故》谓“鼓不应有二字”,“ ?欋”与“ ?權”、“鼔”与“鼓”都是一字异写。“ ?權”字在《玉篇》《类篇》等为“鼓”的古文。(林少平指出,四七八“其夜五 ?儼H时”无注。今按,“ ?儼H”或当从“支”,即“鼓”字的古文”。参看林少平: 《说长沙五一汉简“五 ?儼H时”》,简帛网简帛论坛,2018年12月27日。)《集篆古文韵海》有“”字,下注“鼓”,《隶定古文疏证》据引。(杜从古撰,丁治民校补: 《集篆古文韵海校补》,北京: 中华书局,2013年,第34页;徐在国: 《隶定“古文”疏证》,第109—110页。)古文字和近代俗字中“攴”“殳”常不别。战国齐陶文“鼓”作“”(陶汇3·510),即从“殳”。字书中的“ ?欋/ ?權”就是五一简的“ ?儼H”,其来源是隶书俗字,并非“古文”。《集篆古文韵海》引的古文字形“”,在此前的《汗简》《古文四声韵》中都没有著录,当是《集篆古文韵海》据《玉篇》转写的。

五一简中“鼓”写作“ ?儼H”,在汉字围绕音义进行的改造中属于变形义化。《字典考正》指出《龙龛手鉴》与佛经中“鼗”有俗字“ ?欥”。其义符“皷(鼓)”,也将“壴”改造为“革”。(邓福禄、韩小荆: 《字典考正》,武汉: 湖北人民出版社,2007年,第448頁。)

“鼓”与“革”意义上有关联,所以作偏旁时常有替换。李春桃《古文异体关系整理与研究》说“作为意符从‘鼓有时可以换成从‘革,故《说文》中‘鞀字或体作‘鼗。《玉篇》革部收有‘鼓字异体作‘ ?權,亦从革会意,可见‘鼓和‘革意义相关”。(李春桃: 《古文异体关系整理与研究》,北京: 中华书局,2016年,第87页。)张涌泉先生也指出,俗字中“鞞”是“鼙”的换旁字,与《说文》训为“刀室也”的“鞞”同形。(张涌泉: 《敦煌俗字研究(第二版)》,上海: 上海教育出版社,2015年,第928—929页。)“鞞”作为“鼙”的异体字用例很常见,曹魏大墓出土石楬“赤漆画奏鼓一,鞞自副,桴二”,“鞞”字整理者注释即与“鼙”联系。(中国美术学院汉字文化研究所等: 《流眄洛川: 洛阳曹魏大墓出土石楬》,上海: 上海书画出版社,2021年,第136、316页。)

H”,除了表义相关,二者也有形近基础。《龙龛手鉴》皮部“GF8FC,《旧藏》作‘皷”。(释行均: 《宋刊龙龛手鉴》,北京: 中国书店,2021年,第84页。)“皷”是“鼓”的俗字,“GF8FC”的左旁即“壴”的讹变。隶书“壴”下象鼓足的部分或与“土”讹混,如《孔宙碑》“喜”作“”。“壴”上部象鼓饰的部分隶变后与“土”形混,“土”形构件又可增笔作“ ?儜Q”。如五一简“噐(器)”或作“GF8FD”;《广韵》入声五质乙小韵,“亄,贪也”, 巨宋本“亄”作“GF8FE”。上下两组讹变结合就有了“GF8FC”字左旁的写法。原本《玉篇·车部》“轛”字头作“”,下言“或为树〈 ?棢:〉字,在‘木部”。“轛”、“ ?棢:”的声符“对”,左半分别讹作“GF9A1”、“壴”形,亦是“壴”与“GF9A1”形近易讹之证。“GF8FC”中“壴”的讹形“GF9A1”与“革”很近,有利于理解从“壴”旁到“革”的改造。附记:小文初稿曾以“说五一简1681中两个值得注意的汉隶异体”为题在2021年“五一简与东汉历史文化研讨会”上宣读。写作过程中得到胡敕瑞、杨小亮、张琦先生的帮助,使我避免了一些错误;王挺斌师兄曾为文章提供材料;审稿专家多有指正,谨致谢意。

(责任编辑: 田颖)