善构架,巧对比,提高学生阅读能力

陈丽红

【摘 要】为了培养学生的阅读能力,提升学生的语文素养,教师对整本书阅读教学的研究势在必行,因为整本书阅读是提升思维品质的有效手段。本文以《中国民间故事》整本书阅读为引子,通过构架主题、对比阅读的教学方式来激发学生的阅读兴趣,让学生在阅读过程中不断拓宽阅读面,丰富知识面,提高阅读力,从而提升语文核心素养。

【关键词】 整本书阅读教学 主题探究 对比阅读

整本书阅读学习任务群是《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称《课本标准》)2个拓展型学习任务群之一。纵观第三学段对整本书阅读的要求,我们致力于在整本书阅读的过程中培养学生的整体阅读素养,为学生终身阅读奠定基础。本文以《中国民间故事》整本书阅读为引子,依托五年级上册第三单元民间故事这一主题开展单元整体教学,通过构架主题、对比阅读的教学方式,激发学生的阅读兴趣,让学生在阅读过程中不断拓宽阅读面,丰富知识面,提高阅读能力,从而提升语文核心素养。

一、主题构架,搭建同一阅读支架

整本书阅读要重视培养学生整体观照的阅读意识,对整本书进行整体勾连,从封面、封底、勒口、目录走进整本书。《中国民间故事》是单篇的故事合集,可以根据故事的主题特点、人物特点、情节特点,把这些小故事分成经典类、传统美德类、历史人物类、风物人情类等,使学生对民间故事主题有一个整体的认识。

纵观全书,经典类有《白蛇传》《嫦娥奔月》《梁山伯与祝英台》《孟姜女哭长城》《牛郎织女》等,传统美德类有《猎人海力布》《田螺姑娘》《孟母三迁》等,历史人物类有《华佗拜师学艺》《鲁班学艺》《智取文成公主》等,风物人情类有《过年的由来》《妈祖娘娘》《十二生肖的故事》《灶王爷的来历》等。当然,这些分类是相对的,有的篇目既属于经典类,也属于传统美德类,还属于历史人物类。这些分类是方便建立同一的主题构架,用相似的方法进行阅读。

1. 经典类。这类文章可以引导学生快速阅读,抓关键词,了解故事的主要内容;分析人物特点,并试着从结构、内容、结局等方面了解故事情节的异同;借助思维导图开展阅读活动,并汇报阅读成果。

2. 传统美德类。这类文章可以引导学生思考故事中人物的性格特点以及故事的结局,想想从中受到了什么启发;借助思维导图或表格开展阅读活动,汇报阅读成果。

3. 历史人物类。这类文章可以引导学生选择自己感兴趣的历史人物,了解该人物的性格特点;为了丰满人物形象,可以借助阅读平台,进一步搜集有关该历史人物的故事,品析人物的品质;借助思维导图或表格开展阅读活动,汇报阅读成果。

4. 风物人情类。这类文章可以引导学生说说最喜欢的故事,并说说喜欢的理由,同时激发学生去搜集、整理有关家乡风物人情的故事;借助思维导图或表格开展阅读活动,汇报阅读成果。

每个主题可以选择多个小故事进行对比阅读,有了任务的驱动,学生的阅读就更具指向性。

二、对比阅读,提升学生的核心素养

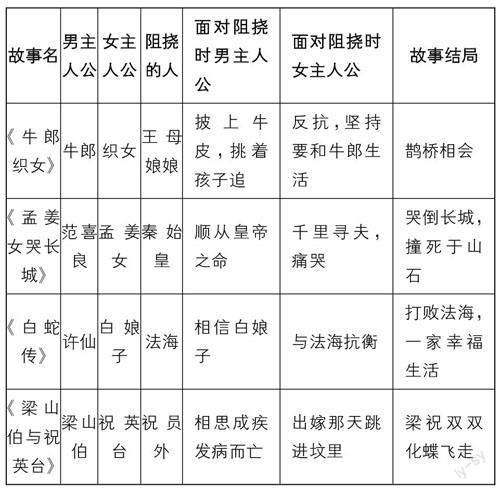

阅读活动能很好地培养学生的语言运用能力、思维能力和审美能力。笔者在多年的实践中发现,对于这种由单个故事组成的整本书,很多学生在读过一段时间后,故事内容就忘得差不多了,而采用同一主题的对比阅读,让学生在故事情节、人物形象、故事结局等方面的对比中感知故事,不仅加深了学生印象,还提升了学生的核心素养。比如,选取经典类中学生较为熟悉的中国四大民间故事做成表格,引导学生对比阅读。(见下表)

1. 在对比阅读中渗透文化内涵。《中国民间故事》是以劳动人民的现实生活为基础,反映了劳动人民的美好愿望,赞美了劳动人民真善美的品质。比如,在阅读经典类的中国四大民间故事时,借助上表进行对比阅读,可以激发学生对真善美的认同感。阅读其他民间故事主题的文章时,也可以让学生通过这样横向和纵向的对比阅读,了解中国真善美的传统美德,把握中国民间故事的内涵与教育价值,提升文化自信,继承和弘扬中华优秀传统文化。

2. 在对比阅读中提升语言运用能力。五年级上册第三单元以民间故事为主题,单元要素就是创造性地复述故事。仔细观察上表可以发现,横向看,故事情节具有一波三折的特点,而曲折的情节可以用对话表演的形式或转述的形式创造性地复述给身边的人听。如果配上一些肢体表演,并添加一些合理的想象,就能使故事更加生动感人。再纵向看故事结局,不难发现,民间故事大都寄托劳动人民的美好心愿,但也有个别结局不尽如人意。笔者在一次阅读指导课中创设了“故事结局大翻转”活动环节,让学生创造性地复述故事。学生的积极性很高,以读者身份、现代人眼光看待久远前发生的故事,创编了一个个富有想象力和创造力的结局,颇有新意。创编后,让学生再以采访的形式交流创编的理由,这样的言语实践不仅激发了学生的兴趣,还提升了学生的语言表达能力。

笔者还创设了一个情境,让学生把经典民间故事写成诗。这种方式让学生将故事内容内化,同时将语文要素进行无痕训练,非常巧妙地激发了学生的阅读兴趣,学生纷纷分享了自己的诗作。如有个学生将《白蛇传》的故事写成诗:西湖水底升蛇妖,素贞小青遇许仙。夫妻开店保和堂,分文不收好品质。法海骗许压素贞,小青练功数十载。法海战败进蟹腹,家人团聚喜洋洋。课后,学生还把其他主题的民间故事尝试着也写成了小诗。这样,学生不仅读懂了民间故事的内容,还感受到了诗歌的魅力,同时还提升了语言运用能力。

3. 在对比阅读中发展思维能力。故事结局创编培养了学生的想象能力,创编小诗也在很大程度上训练了学生的思维能力。横向和纵向对比人物形象、分析人物品质、进行人物评价,培养了学生的思维能力。总之,开展整本书阅读,活跃了学生的思维,開阔了学生的眼界,陶冶了学生的情操。

4. 对比阅读中培养审美创造能力。学生阅读完整本书已经能够初步感受民间故事的美,在对比阅读中,学生也感受到了语言文字的美,而创造美是更高级的能力。为了激发学生深入感受民间故事的魅力,笔者引导学生搜集由民间故事延伸的雕塑、邮票、音乐等作品,引发学生关注民间故事所繁衍出的艺术作品,进而提出创造的设想,为自己喜欢的民间故事附上艺术元素。比如,可以根据不同主题设计不同邮票,让学生徜徉在民间故事的艺术中,感受那份特有的曼妙。在阅读中培养学生的审美创造能力,让学生更好地了解中华优秀传统文化,增强学生的民族自信心和自豪感。

以上四个方面是一个整体,相互渗透、相互促进。在教学过程中,学生的文化自信、审美创造、思维能力都以语言运用为基础,在具体的语言运用情境中得到锻炼和提升。

综上所述,根据《课程标准》对整本书阅读这一任务群的要求,以主题探究为抓手,把整本书中一篇篇单一的故事划分为具有同一主题或情节的几类,并根据各类的特点,通过一定的构架进行对比阅读,从而让故事有了联系,让阅读更加有指向性,更加高效,同时也增强了阅读的趣味性。

参考文献:

[1]王林波.指向“语用”的阅读教学实践[M].福州:福建教育出版社,2018.

[2]薛法根.薛法根与组块教学[M].北京:北京师范大学出版社,2021.