促进学生认知深度建构的教学设计

——以“线段、射线、直线”为例*

陈 锋 (江苏省无锡市太湖格致中学 214125)

1 问题提出

长期以来,国内外学者对认知结构的内涵、作用机制和优化策略等方面进行了深入的研究.从认知心理学角度来看,认知结构是知识结构经过内化在学习者头脑中所形成的观念的内容和组织[1],而知识结构的形成又离不开学生原有的认知结构.因此,为帮助学生建立良好的认知结构,必须关注学生的原有认知结构.教师作为课堂教学的组织者,设计促进学生认知深度建构的教学,是实现有效教学的重要途径.本文结合苏科版七年级上册“线段、射线、直线”,阐述基于学生认知深度建构的教学设计和思考.

2 认知基础剖析

小学阶段,学生已对线段、射线和直线进行了简单的学习,能够判断并画出线段、射线和直线,能从端点个数、延伸性和能否度量等方面区分三者.初中阶段再次学习,相较小学阶段,内容上具有更高的抽象性和层次性,如:用字母表示图形;根据语句描述画出图形,实现符号语言、图形语言和文字语言的相互转化;从生活事例中抽象出数学问题,得到数学结论;应用数学知识解决生活问题等.以上知识的建构离不开学生小学阶段的知识基础和已有生活经验.因此,为实现学生认知深度建构,教学中要创设基于生活原型的问题情境,梳理小学阶段所学知识内容,将生活原型认知抽象为数学基本概念和基本事实,引导学生从生活走向数学.

知识的安排要有逻辑顺序,教学中要依据学生的思维发展特点合理设计教学内容,建构知识的整体结构.由于生活中的线实际上都是数学中的线段,基于学生的生活认知经验,可以先研究线段,在此基础上,从线段到射线和直线,采用类比的方法,学生可以进行独立自主的探究.这样的教学顺序有利于学生对知识的同化顺应,促进学生对知识的理解,使得知识得到有效的迁移.

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称为《课标》)要求学生能从实物和具体模型中抽象出线段、射线和直线,依据生活事例掌握两个基本事实,理解两点之间距离的意义,并进行度量[2].其中蕴含着数学抽象和数形结合的思想方法,如从实物模型中抽象出数学图形、将生活原型抽象为数学问题、把线段的“形”与线段长度的“数”相结合等.《课标》是教师教学的纲领性文件,对《课标》的解读将决定教师的教学方向,从宏观上影响教师促进学生认知深度建构的教学.

3 基于认知深度建构的教学设计

3.1 活动中促进认知深度建构

活动一

问题1小学阶段已经学过线段、射线和直线,你能说说它们的联系和区别吗?

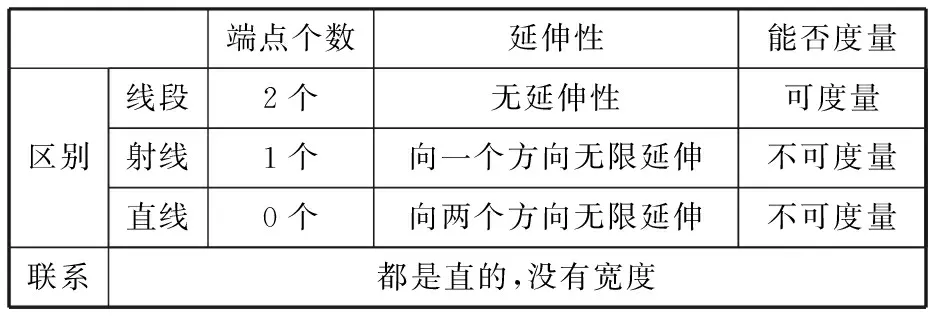

学生发言,教师总结,师生共同完成下表:

端点个数延伸性能否度量区别线段2个无延伸性可度量射线1个向一个方向无限延伸不可度量直线0个向两个方向无限延伸不可度量联系都是直的,没有宽度

设计意图学生在小学阶段已经对线段、射线和直线的概念有所了解,通过问题1的互动交流,让学生在头脑中回忆、调取相关活动经验,从三者的共同点与区别进行知识的深度建构.此外,学生头脑中的知识大多是零碎的,因此以表格的形式进行深度建构的展示,可以帮助学生从不同角度区别线段、射线和直线,简洁明了,易于比较,同时为后续总结示例图形和表示方法提供范式.

活动二

问题2小学阶段已经掌握用字母表示点,那可以用字母表示图形吗?

问题3为什么要用字母表示图形?先从用字母表示线段开始,如何表示?

设计意图线段、射线和直线的表示方法是初中阶段首次用符号来表示几何图形,学生基本上没有这方面的经验,但学生会用字母表示点.在教学过程中,教师提供学生思考交流的时间,启发学生进行探究.在字母表示点的基础上,知识迁移到字母表示线段,教师做好指引工作.在此基础上,采用类比的方式学习射线、直线的表示,以促进学生对知识的学习与建构.由于射线具有方向性,其表示方法也会有相应的规定,这是学生易混淆的地方,需强调教学.此外,从运动变化的角度帮助学生理解线段、射线和直线之间的相互转化.根据表格,补充示例图形和表示方式,可以促进学生构建知识网络.

3.2 游戏中激活体验新认知

游戏一 师生合作完成小游戏“请你走向我”

找一名学生站上讲台,并走向老师,你可以怎么走?怎么走最近?你能将这个小游戏抽象成数学问题吗?

学生的走法是多样的,经过实际操作,学生会发现径直走是最近的,进而得到一个基本事实:两点之间线段最短.

追问 你能计算这两点之间的距离吗?

得到的两点之间线段的长度叫作两点之间的距离.为进一步让学生体会“线段的长度”的概念,教师可通过辨析题加深学生理解,如两点之间的这条线段的长度是两点之间的距离吗?从无锡火车站到格致中学乘坐出租车行驶距离为 13 km,它们之间的距离是13 km吗?

设计意图虽然“两点之间线段最短”这一基本事实是新知识,但是在小学阶段学生或多或少都有所接触,而且实际意义比较明确,所以可以从“深度建构”的角度讲授新知识.从小游戏入手,营造积极的课堂氛围,可以引起学生兴趣,打造有效的教学课堂.教师从生活问题出发,给学生提供问题情境,让学生在游戏中感受“两点之间线段最短”这一基本事实.生活问题抽象为数学问题,不仅加深学生对基本事实的理解,还培养学生数学抽象的能力.

游戏二 同桌合作完成小游戏“我说你画”

在纸上画出一个点,经过一点你能画出多少直线?经过两点呢?经过三点呢?最少需要经过几个点可以画一条直线?

学生的画法是多样的,经过展示交流后,学生会得到另一个基本事实:两点确定一条直线.教师需向学生进一步明确“确定”一词的内涵,即“有且只有一条”,同时举例说明这一基本事实在生活中的简单应用.

设计意图“两点确定一条直线”这一基本事实对于学生而言属于没听过、但一听就觉得正确的一个概念,因此,放在“深度建构”的课堂讲授是合适的,可以促进学生理解概念.学生分组合作完成“我说你画”的小游戏,既可以锻炼学生的合作交流能力,还可以让学生在动手操作的过程中自主思考,探索规律,理解“有且只有一条”的意思,进而得出结论.此外,通过弹墨线、固定木条和排队等生活事例,让学生进一步加深对基本事实的理解,体验数学在日常生活和生产中的应用.

活动三

1.已知三点A,B,C,根据语句作图.

(1)画线段BC,画直线AB,AC;(2)在线段BC上取一点D,画射线AD;(3)延长线段BC,反向延长射线AD.

2.根据语句画图形.

(1)直线l经过点A,B;(2)点A在直线l外,点B在直线l上;(3)直线a,b相交于点O;(4)点P在直线a外,经过P的直线b与直线a相交于点Q.

选取部分学生作品上台展示交流,师生互动,优化细节.

设计意图通过“根据语句画图”的活动,对线段、射线和直线的表示方法进行深度建构,促使学生实现文字语言和图形语言的相互转化.以上台展示交流的方式让学生积极参与,加强互动,培养学生敢于质疑、优化细节、梳理归纳的能力,以及发现问题、提出问题并解决问题的能力.

3.3 应用中完善认知再结构

已知线段AD上有点B和点C.

(1)以点A为端点的线段有条,分别是;(2)以点B为端点的线段有条,分别是;(3)图中共有线段条,分别是.

(直接让学生口答)

设计意图通过火眼金睛找一找的方式,以一点为起点有顺序、不遗漏地数出线段,不仅探索发现数线段的规律,还对线段的概念进行再次建构,同时巩固线段字母的表示.

变式1 若线段AD上有5个点呢?n个点呢?

(学生动笔独立完成后请一位学生讲解)

设计意图通过变式1适当增加难度,增加线段上的点数后,直接数就变得麻烦,以此帮助部分学生体会探索规律的重要性,使不同的学生都得到发展,加深对知识的理解.

变式2 (1)在直线a上标出一个点,可得到条射线,条线段;

(2)在直线a上标出二个点,可得到条射线,条线段;

(3)在直线a上标出三个点,可得到条射线,条线段;

(4)在直线a上标出四个点,可得到条射线,条线段;

(5)在直线a上标出n个点,可得到条射线,条线段.

(学生独立完成后分组讨论交流,每组派一名代表进行汇报,全班共同评价)

设计意图变式2是学生在已有线段上数线段条数的经验基础上,将其拓展到在直线上的运用,从有限到无限、从具体到抽象,难度逐步提升,促进学生知识的迁移,构建完善的认知结构.

变式3 用公式表示:n个人每两个人之间互相握手一次,一共握手多少次?

变式4 用公式表示:n个人每两个人之间互送贺卡一张,一共送贺卡多少张?

设计意图变式3和变式4均是基于现实生活中的真实情境问题,将数线段的方法应用到实际生活中,做到学以致用.值得注意的是,这两种情况有不同之处,涉及同一条线段从不同方向数其有效性不同的问题,教师要帮助学生理解其本意.将知识运用于新情境,需要学生调动原有认知,从新情境中提取有效信息,应用模型,有利于发展学生的思维能力,增强学生运用数学的能力.

以上四个变式问题,由浅入深,循序渐进,遵循由特殊到一般的原则,进行变式延伸,逐个分散应用的特点,使例题的作用更加突出,有利于学生对知识进行串联、累积和加工,从而帮助学生学会字母表示图形后深度建构知识,得到新的认知体验.

3.4 总结中整合认知策略

通过本节课的学习,你有哪些收获?相比较小学,你对线段、射线、直线有了哪些更深入的认识?你还能提出什么问题?

设计意图通过提问的方式结束本节课,有助于学生对本节课的知识进行梳理、小结,深度建构已有知识体系,增加生活认知体验,整合思想方法认知策略.

4 感悟与反思

本节课以“活动”为主线,以“思想”为灵魂,以“能力”为归宿,从线段、射线和直线的表示方法,两个基本事实,以及画图形、数个数等三个模块设计教学内容.有效教学的实施要求教师给学生提供有思维的情境和问题,因此,本节课设计两个游戏环节,以生活原型为事例,引导学生从生活走向数学,体验数学在日常生产和生活中的应用,从而激活学生认知体验.初步感知后,调取学生已有认知结构,设计三个活动环节,给予学生充足的思考、交流的时间和空间,让学生在动笔声、笑声、质疑声和惊叹声中将零散、碎片化的知识进行归纳总结,促进认知结构的深度建构.有梯度的变式问题将知识进行积累和加工,帮助学生完善认知结构,最后加以总结归纳,拓展延伸,整合认知策略.

4.1 从学生知识认知深度建构的角度,正确理解教材

学生已有的认知基础是教师教学的出发点.就本节课的教学内容而言,学生在小学阶段已经学习了线段、射线和直线的相关知识,为何初中阶段还要设置这部分内容?两者有何区别与联系?从教材安排的意图看,两阶段的内容设计遵循了学生螺旋式上升的认知规律:小学阶段侧重对线段、射线和直线的整体感知和直观感受,学生只需结合事例了解线段、射线和直线的概念,学会辨别“三线”即可;而初中阶段侧重对线段、射线和直线的抽象认识和理性思考,注重数学表达和关系研究,分阶段学习符合知识的生长脉络及学生的认知发展规律.学生不是空着脑袋进入课堂的,因此本节课不能上成没有经验的新授课,也不能是完全的复习课,教师需要对教材进行深入解读,要基于学生已有认知基础,帮助其进行知识认知的深度建构.

4.2 从学生生活认知深度建构的角度,正确理解教学

所谓有效教学,不是知识技能的简单积累,而是让学生在学习过程中体会数学学习的意义和价值.数学来源于生活,又应用于生活,个人、学校和社会是一个统一的整体,不应将学生的学习局限于学校之中.很多时候,学生在学习新知识时会感到熟悉,有种似曾相识的感觉,这其实就是学生的已有认知经验.从学生的生活认知经验入手,可以帮助学生更快、更好地理解新知识,以达到对生活认知的深度建构.七年级学生正处于由具体运算阶段向形式运算阶段的过渡时期,生活经历比较少,直观能力比较强,能进行简单的抽象逻辑思维,但仍脱离不了具体事物或形象的支持,抽象能力还比较弱.所以从生活走向数学,是本课教学的一条最佳路径,学生从生活原型中抽象出数学问题,由生活到数学,有利于促进学生的生活认知深度建构.

4.3 从学生策略认知深度建构的角度,正确理解课标

《课标》是课程性质、课程目标、内容目标、实施建议的教学指导性文件,也是教材、教学和评价的出发点与归宿,它决定教师教学的方向与内容.因此,必须对《课标》进行正确解读,才能实现真正的有效教学,促进学生认知深度建构的教学.《课标》指出,要让学生理解两点间距离的意义,并进行度量.实际上它可以转化成数形结合的认知策略问题,两条线段的区别本质上就是两条线段的长度不同.虽然本节课只学习线段,但后面将要学习的数轴也是学生认识、理解数形结合策略的典型.其实所有距离都可以作为数形结合中的一个“量”,看到的是线段,实际是线段的长度.教学中,通过研读《课标》,从认知策略方面进行引导,可以帮助学生由点及面,由两点之间的距离问题引申到所有的距离问题,从而化繁为简,由浅入深,循序渐进地进行认知深度建构.