拾“阶”而上,教学物理概念

董友军 闵喜珍

摘要:学习进阶是学生在学习时所遵循的连贯、深入思维路径的描述,也是学生在学习时所遵循的连贯、典型学习路径的描述。要促进学习进阶,首先要明确什么是“阶”。根据学生认知发展规律,可以确立经验、映射、关联、系统、整合这样的五“阶”。粤教版高中物理选择性必修第二册《互感和自感》一课,以此五“阶”为“脚踏点”,拾“阶”而上,展开教学。促进学习进阶不是简单的环节划分,还需要寻求一些有效的教学策略支撑,如指向素养提升、渗透思政元素、密切联系生活等。

关键词:高中物理;学习进阶;概念教学;核心素养

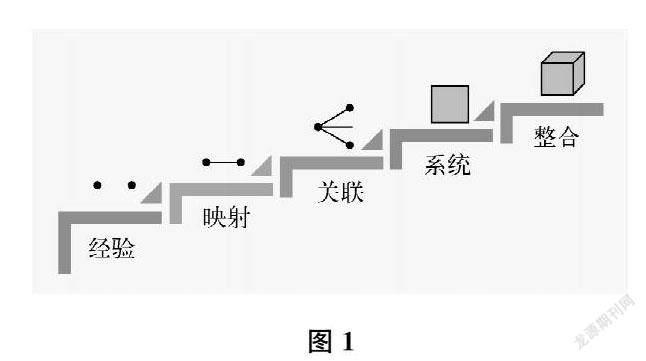

*本文系广东教育学会“十四五”规划教育科研重点课题“基于学习进阶的高中物理教学设计实践研究”(编号:GDESH14002)的阶段性研究成果。学习进阶是学生在学习时所遵循的连贯、深入思维路径的描述,也是学生在学习时所遵循的连贯、典型学习路径的描述。[1]而要促进学习进阶,首先要明确什么是“阶”。“阶”是学生认知过程中的各个“脚踏点”,正是一个个连续的“阶”将学习的起点和终点连接起来。根据学生认知发展规律,我们可以确立这样的五“阶”:经验,指学生具有尚未关联的零散事实;映射,指学生建立事实与术语之间的关系;关联,指学生建立术语与多个事实的关系;系统,指学生从系统角度协调变量关系;整合,指学生统整对某一科学观念的理解。[2]为了便于理解及应用,借助SOLO分类理论,将其转化为层级图示(如下页图1所示)。

下面,以粤教版高中物理选择性必修第二册《互感和自感》一课为例,阐述如何拾“阶”而上,教学物理概念。

一、 教学过程

(一) 经验层级:立足现象,显露前概念

在未正式开始学习物理概念之前,学生拥有关于这一概念的尚未关联的零散事实。因此,在物理概念教学伊始,教师应该创设相应的学习活动(如实验),立足现象,充分显露学生的前概念。

《互感和自感》一课,教师首先引导学生回顾:如图2所示,给螺线管加上电流,螺线管周围就会产生磁场;若螺线管中的电流发生变化,则螺线管周围的磁场也会发生变化。然后,教师引导学生推测:(1) 若在螺线管外部磁场某处放入一个闭合线圈,由法拉第电磁感应定律,推测得到这个线圈就会产生感应电动势;(2) 因为螺线管内部磁场也发生变化,由法拉第电磁感应定律,推测得到这个螺线管自身也会产生感应电动势。

为了证明以上推测,教师设计了三个实验,引导学生观察、分析与归纳。

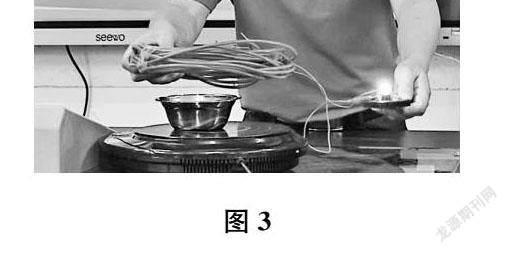

实验1:如图3所示,把一根普通导线绕成30圈以上的线圈,连接在小灯泡两端,让线圈与小灯泡组成闭合回路。在电磁炉上放一个装有部分水的铁碗,接通电磁炉电源,让电磁炉稳定运行。把闭合回路移到电磁炉上方,发现小灯泡发光。小灯泡之所以发光,是因为线圈上产生了感应电动势,从而验证了推测(1)。

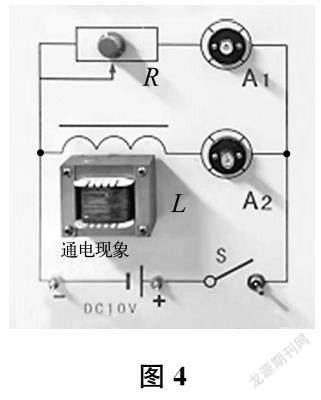

实验2:如图4所示,小灯泡A1与滑动变阻器R相连,小灯泡A2与线圈L相连,闭合开关S瞬间,发现与滑动变阻器R相连的小灯泡A1立刻正常发光,而与线圈L相连的小灯泡A2却逐渐变亮。小灯泡A2之所以逐渐变亮,是因为线圈上产生了感应电动势,阻碍灯泡电流立即变大,从而验证了推测(2)。

实验3:如图5所示,小灯泡A与线圈L并联,先闭合开关S,待小灯泡A正常发光后,再断开开关S,发现小灯泡A不是立即熄灭,而是逐渐熄灭。小灯泡A之所以逐渐熄灭,是因为线圈上产生了感应电动势,阻碍小灯泡电流立即变小,从而验证了推测(2)。

教师鼓励学生用自己的语言归纳实验现象:当一个线圈中的电流发生变化时,会在另一个线圈中产生感应电动势,这种现象称为互感现象,这种感应电动势称为互感电动势;当一个线圈中的电流变化时,会在自身线圈中产生感应电动势,这种现象称为自感现象,这种感应电动势称为自感电动势。

杨振宁教授说:“现象是物理学的根源。”物理概念教学,教师需要创设学习活动,从现象中找到物理概念的事实依据,体现物理概念“从生活中来”,从而培养学生的物理观念。学生通过观察实验现象,用自己的语言进行分析、归纳、交流,有利于培养自身的科学探究能力。

(二) 映射层级:削枝强干,建立概念模型

显露学生的前概念后,教师要带领学生建构事物的具体特征与抽象术语之间的映射关系。而真实情境比较复杂,为了突出主要因素而忽略次要因素,物理研究常用模型建构的方法。

在引出互感和自感的概念后,教师继续引导学生把演示实验转化为物理模型,分析互感现象和自感现象。

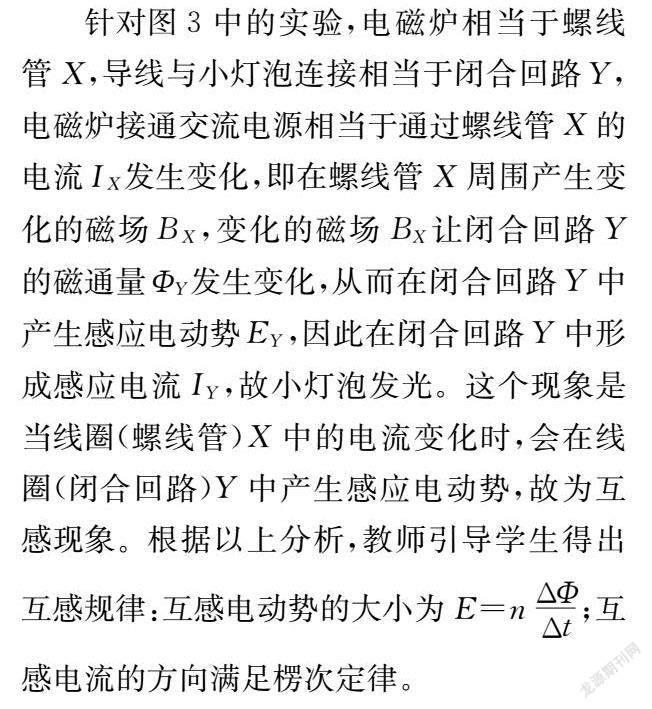

针对图3中的实验,电磁炉相当于螺线管X,导线与小灯泡连接相当于闭合回路Y,电磁炉接通交流电源相当于通过螺线管X的電流IX发生变化,即在螺线管X周围产生变化的磁场BX,变化的磁场BX让闭合回路Y的磁通量ΦY发生变化,从而在闭合回路Y中产生感应电动势EY,因此在闭合回路Y中形成感应电流IY,故小灯泡发光。这个现象是当线圈(螺线管)X中的电流变化时,会在线圈(闭合回路)Y中产生感应电动势,故为互感现象。根据以上分析,教师引导学生得出互感规律:互感电动势的大小为E=nΔΦΔt;互感电流的方向满足楞次定律。

针对图4中的实验,线圈L相当于螺线管X,闭合开关S相当于通过螺线管X的电流IX变大,即螺线管X中的磁场BX变大,从而螺线管X的磁通量ΦX变大。根据法拉第电磁感应定律,在螺线管X中会产生感应电动势EX,再根据楞次定律,得到感应电动势EX要阻碍原电流IX增大,因此通过与线圈L串联的小灯泡A2的电流IX逐渐增大,故小灯泡A2逐渐变亮。这个现象是当线圈(螺线管)X中的电流变化时,会在线圈(螺线管)X中产生感应电动势,故为自感现象。

针对图5中的实验,线圈L相当于螺线管X,断开开关S相当于螺线管X中的电流IX变小,即螺线管X中的磁场BX变小,从而螺线管X的磁通量ΦX变小。根据法拉第电磁感应定律,在螺线管X中会产生感应电动势EX,此时螺线管X与小灯泡A形成闭合回路,再根据楞次定律,感应电动势EX要阻碍原电流IX减小,即线圈L中的电流逐渐变小,故小灯泡A逐渐熄灭。这个现象也是当线圈(螺线管)X中的电流变化时,会在线圈(螺线管)X中产生感应电动势,故为自感现象。

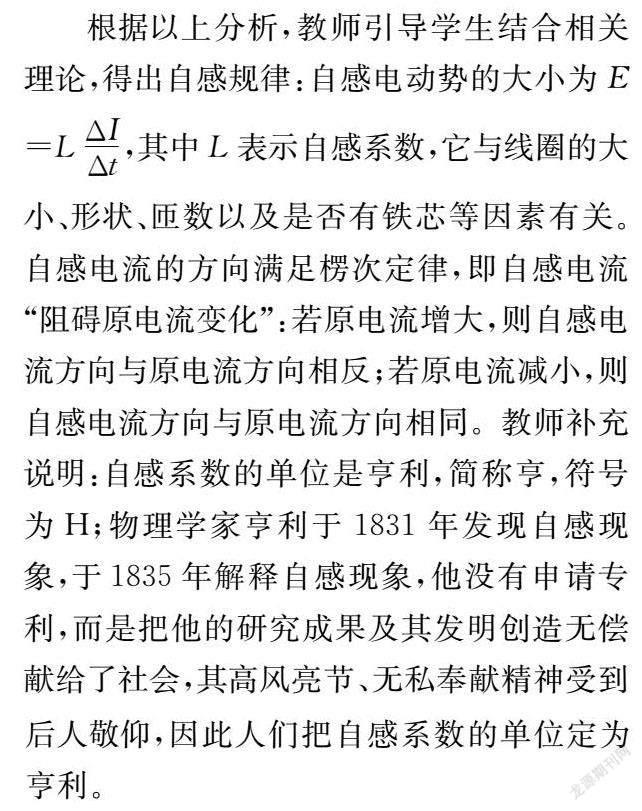

根据以上分析,教师引导学生结合相关理论,得出自感规律:自感电动势的大小为E=LΔIΔt,其中L表示自感系数,它与线圈的大小、形状、匝数以及是否有铁芯等因素有关。自感电流的方向满足楞次定律,即自感电流“阻碍原电流变化”:若原电流增大,则自感电流方向与原电流方向相反;若原电流减小,则自感电流方向与原电流方向相同。教师补充说明:自感系数的单位是亨利,简称亨,符号为H;物理学家亨利于1831年发现自感现象,于1835年解释自感现象,他没有申请专利,而是把他的研究成果及其发明创造无偿献给了社会,其高风亮节、无私奉献精神受到后人敬仰,因此人们把自感系数的单位定为亨利。

教师引导学生先把演示实验转化为物理模型,再用物理学科知识进行分析,培养学生模型建构、科学推理等科学思维。自感系数单位命名的故事,体现了物理学家无私奉献的精神,有利于渗透物理课程思政,培养学生科学态度、社会责任等素养。

(三) 关联层级:强调联系,完善概念结构

任何物理概念都不是孤立存在的,每个物理概念都与其他概念相互联系,形成纵横交错、上下层级结构。因此,在建立各个独立的概念模型后,教师要带领学生形成概念结构。

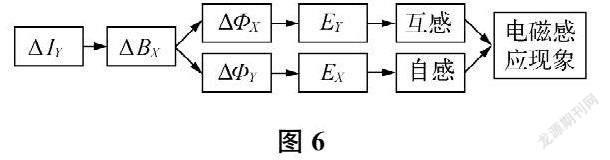

在上述概念分析的基础上,教师引导学生寻找各个物理概念之间的逻辑关系。如图6所示,螺线管X中的电流IX发生变化,会引起螺线管X的磁感应强度BX发生变化。若在螺线管X外部某处放入一个闭合线圈Y,则线圈Y的磁通量ΦY发生变化。根据法拉第电磁感应定律,线圈Y上就会产生感应电动势EY,从而产生互感现象。螺线管X中的电流IX发生变化,会引起螺线管X的磁感应强度BX发生变化,则螺线管X自身的磁通量ΦX也发生变化。根据法拉第电磁感应定律,螺线管X上就会产生感应电动势EX,从而产生自感现象。互感现象和自感现象,本质上都是电磁感应现象,都满足法拉第电磁感应定律和楞次定律。

教师引导学生回顾教学过程,根据物理概念之间的逻辑联系,让每个学生在自己心中建构概念图式,有利于学生形成知识网络,增强学生应用知识的能力。通过概念图式,可以清晰地看出互感现象、自感现象的本质都是电磁感应现象,有利于学生深入理解概念的本质,完善概念结构。

(四) 系统层级:切身体验,凝聚概念系统

完善概念结构以后,学生要能从系统层面上协调多要素结构中各变量的自变与共变关系。顾明远教授说:“学生成长在活动中。”活动重在体验。学生通过切身(具身)的体验活动,可以对概念产生深刻的感悟,凝聚概念系统。

教师设置学生切身体验环节,以帮助学生深化概念。如图7所示为触电体验仪(俗称“千人震”),装有一节电动势为1.5V的干电池。教师引导学生积极猜测:两个同学各一只手握住其中一个小球,另一只手与其他同学手拉手围成一个闭合回路,当开关闭合时,同学们会不会有触电的感觉?当开关断开时,同学们会不会有触电的感觉?学生发表各种猜测后,教师实际闭合和断开开关,让学生进行体验:闭合开关时,没有触电的感觉;断开开关时,有明显触电的感觉。

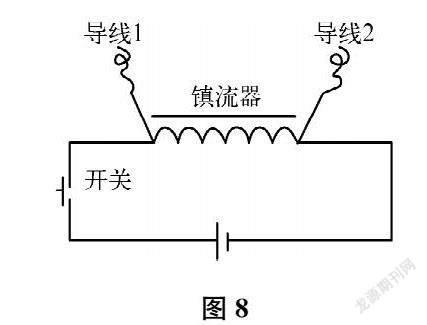

接着,教师先把触电体验仪转化为物理模型——闭合电路(如下页图8所示),再请学生分析:同学们手拉手连接在导线1和导线2两端,等效于与镇流器并联,闭合开关时,由于电源电动势为1.5V,在同学们身上产生的电流很小,所以大家没有触电的感觉;断开开关时,镇流器中的电流突然减小,由于自感现象,会在镇流器中产生瞬时高压,而镇流器与同学们组成闭合回路,则会在这个闭合回路中产生瞬时强电流,因此大家会有明显的触电感觉。

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。物理知识学习完后,教师创设让学生切身体验的实验活动。这样的体验活动,既可以帮助学生感受物理知识的魅力,激发物理学习兴趣,也可以让学生加深对物理知识的理解,凝聚物理概念系统。

(五) 整合层级:迁移应用,升华概念层级

概念学习的最终目标之一是能灵活应用概念。而物理知识来自生活,又服务于生活。因此,教师密切联系生活,创设情境,帮助学生灵活应用概念,进而在应用中将对概念的认知加以整合,上升为物理观念。

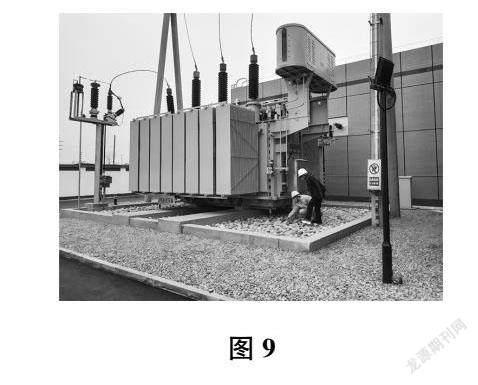

首先,教师精选生活中利用互感现象、自感现象的实例,引导学生进行定性分析。如图9所示,变压器利用互感现象,可以把低压升为高压进行远距输送,也可以把高压降为低压进行日常照明;如图10所示,日光灯利用自感现象,在电源开关接通时,由于启辉器通电后很快断电,在镇流器上产生瞬时高压,使灯管内的气体电离发出紫外线,激发管壁上的荧光粉发出可见光,从而让日光灯正常工作。

接着,教师精选生活中防止互感现象、自感现象的实例,引导学生进行定性分析:如图11所示,电源连接器避免了互感现象,即通过连接器内部特殊结构,可以减少电源接通时,因为互感现象而对用电设备造成的损伤;如图12所示,安全开关避免了自感现象,即通过安全开关的特殊处理,可以减少高压线在接通和断开的瞬间,因为自感现象而对线路设备造成的损伤。

用互感现象、自感现象解释生活实例,有利于学生理解概念,增强学生用物理知识分析实际问题、解决实际问题的能力,培养学生的物理观念。针对互感现象、自感现象,列举利用与防止的实例,体现了辩证思维,培养学生的科学态度。

二、 教学反思

促进学习进阶不是将课堂简单地划分为几个环节,它要求这些环节中的学习活动对学生的学习必须具有可操作性和富有成效,因此还需要寻求一些有效的教学策略来支撑。

(一) 指向素养提升

中学物理概念教学的目标不是概念本身,而是通过物理概念学习,提升学生物理学科核心素养。在课堂教学过程中,如何培育学生物理学科核心素养?可以简化为如下关系:物理知识+真实情境+实践活动=物理学科核心素养。在备课过程中,采用“三序合一”设计教学过程,能够有效落实物理学科核心素养教学目标。三序是指知识序、进阶序、素养序。知识序为物理学科知识呈现顺序,进阶序为学习进阶发展层级顺序,素养序为物理学科核心素养培养顺序。“三序合一”就是指在教学设计过程中,把物理学科知识内容,按照某种逻辑关系进行排序,让中学物理概念教学过程既符合学习进阶发展层级顺序,又培育学生物理学科核心素养。

(二) 渗透思政元素

物理课程思政,是指以物理知识为载体,融入思想政治教育内容,有意识地培养学生思想政治素养的教学理念。

本节课精选教学素材,渗透物理课程思政。例如,介绍物理学家亨利的事迹,渗透品德修养;介绍我国在特高压输电变压器方面的成就,渗透家国情怀。

(三) 密切联系生活

认知心理学表明,要让学生真正理解知识,最有效的方式就是把知识应用于生活。[3]建构主义教学观指出,知识不能脱离真实生活而抽象存在,课堂教学应该与真实生活联系起来。在物理概念教学过程中,教师要把物理概念引向生活,联系生活。

互感、自感现象及其应用在生活中经常出现,教师精心挑选生活素材,把互感、自感融于生活素材(如高压输电变压器、高压线安全开关)中,让学生把生活素材轉换为物理模型,运用法拉第电磁感应定律解决实际生活问题,增强学生解决问题的能力,体现物理学科的应用价值。

参考文献:

[1] 刘晟,刘恩山.学习进阶:关注学生认知发展和生活经验[J].教育学报,2012(2):8182.

[2] 郭玉英,姚建欣.基于核心素养学习进阶的科学教学设计[J].课程·教材·教法,2016(11):65.

[3] 何克抗.建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(5):7481.设计指南