学科德育视角下数学建模课堂设计路径

李现勇

【摘要】如何在数学课堂落实立德树人目标、发挥数学的育人的价值,一直是数学教师关注的问题.本文以 “冬奥会中的数学建模”为例,在选题、调研、教学、应用与评价五个方面渗透德育,对学生进行爱国教育、马克思主义哲学教育、习惯养成教育和其他教育,提升数学课堂育人品质.

【关键词】立德树人;德育;数学建模;教学设计

1引言党的二十大报告中提出,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人.作为教育教学的主阵地之一,高中数学课堂自然应当落实“立德树人”根本任务,为加快建设我国成为教育强国贡献力量.

《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》把数学建模作为高中数学学科六大核心素养之一.数学建模是对现实问题进行数学抽象,用数学语言表达问题、用数学方法构建模型解决问题的素养[1].数学建模促进学生用数学语言表达现实世界,发现和提出问题,感悟数学与现实之间的关联,学会用数学模型解决实际问题,积累数学实践的经验,同时发展学生用数学思维与逻辑解决实际问题的能力,培养学生的数学意识、创新精神以及科研能力.

数学学科德育回归生活是数学学科德育实践的一项重要原则[2],而数学建模就是让数学回归生活,因此数学建模是实践学科德育最好的载体.罗新兵等在梳理20世纪以来课程标准(教学大纲)关于数学学科德育内容表述的基础上,将数学学科德育内容分为四类,分别为马克思主义哲学教育、爱国教育、习惯养成教育和其他教育[3].据此,教师应当在数学建模教学活动中通过教学情境、教学工具、多维互动等将学科学习与生产生活紧密相连,通过生产生活情境引入、知识迁移等向学生渗透爱国教育和马克思主义哲学教育等,通过用数学工具处理生产生活中的数据信息、解决社会问题的过程中进行学生的习惯养成教育和其他教育等.因此,在数学建模中可以很好地落實“立德树人”.

2学科德育视角下数学建模课堂设计路径

如何在数学建模课堂实践数学学科德育呢?笔者认为可以依据数学建模课堂完整的创设过程,在选题、调研、教学、应用与评价五个方面分别对学生进行爱国教育、马克思主义哲学教育、习惯养成教育和其他教育,从而实践数学学科德育.下面笔者以“冬奥会中的数学建模”为例,详细阐释具体的操作路径.

2.1优化选题,对学生进行爱国教育

数学建模的重要教学目标之一就是使学生感悟数学的应用价值.目前,众多高中生盲目进行题海战术,缺乏数学知识迁移能力与应用技能.这样的学习价值观制约了学生数学核心素养的养成,不利于数学学科德育工作的落实.因此,教师可以从数学建模的选题立意这一角度入手,与时俱进,充分结合当下时事政治、国家发展以及社会热点等进行选题和问题情境的优化设置,通过微视频、简易实验、数据图等直观方式,激发学生的探究欲望和学习兴趣,同时渗透正确的社会价值取向,对学生进行爱国教育.

以“冬奥会中的数学建模”为例,在情境引入环节,让学生观看视频,了解北京成为全球唯一“双奥之城”的原因.因为北京处于北纬40度,气候表现夏季高温多雨,冬季寒冷干燥,四季分明.2022年冬奥会由北京和张家口成功举办,北京承办冰上项目,张家口承办雪上项目.相比夏季奥运会,冬季奥运会项目受气象条件的影响更大.学生和教师共同提出以下问题:结合以上资讯,你能提出哪些问题?影响气温的因素有哪些?张家口市冬季气温随时间变化有什么规律?如何把生活问题转化为数学问题?

学生首先通过视频观看了解冬季奥运会比赛核心气象指标,教师引导学生根据真实情境提炼具体问题,并绘制数学模型的建构流程图.该情境在让学生了解当今热点问题的同时, 进一步明确大数据的作用,激发学习兴趣和探索热情,同时北京成功举办 “双奥”也是大国能力的彰显,让学生产生强烈的民族自豪感和爱国情怀.

2.2深化调研,对学生进行马克思主义哲学教育

马克思主义哲学教育主要指辩证唯物主义教育,教会学生从对立统一、运动变化、相互联系、相互转化的视角看待问题.数学建模在解决实际问题的过程中,能够促使学生主动思索与尝试新的方法来解决问题,充分发挥主观能动性和团队协作能力,助力学生创新思维和创新能力的提升.因此,教师应合理设计教学过程中的调研探究环节,通过分组合作、融合信息技术、实践与理论相结合的调研形式,鼓励学生相互交流,团结协作,形成团队意识,锻炼和加强团队协作能力,培养实事求是、严谨认真的科研精神,对学生进行马克思主义哲学教育.

“冬奥会中的数学建模”中层层递进的调研活动设计充分体现了数学建模对学生创新精神、科研能力的培养,即对学生进行马克思主义哲学教育.其调研活动分为以下四个阶段.

1.课题背景调研.学生在课前通过多种渠道进行资料搜集,能够了解发现,在冬奥会比赛过程中,风速、风力、气温、能见度都直接影响着运动员的发挥.冬季奥运会比赛核心气象指标有两条,一是2月份平均气温低于0摄氏度,二是2月份降雪量大于30厘米.两项指标中,任何一项可能性低于75%的城市,都没有申请冬奥会主办地的权利.

学生根据调研结果,提出问题:影响气温的因素有哪些?张家口市冬季气温随时间变化有什么规律?此处的调研活动充分引导学生以数学的视角从生活中发现问题、提出问题.调研背景不仅紧跟时事、激发学生爱国情怀、渗透德育教育,并对现实问题建立数学模型,发展数学抽象、数学建模的核心素养.

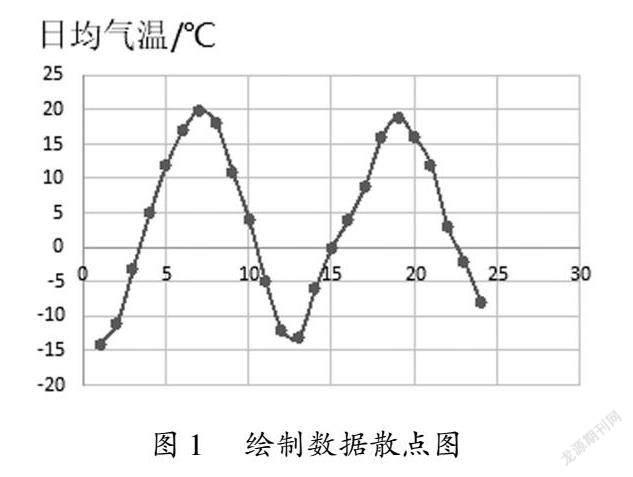

2.收集数据、数据整理与模型构建.根据中国天气网收集张家口崇礼赛区的天气数据,并以月份、日均气温为表头进行数据整理工作.在数据整理过程中,以小组合作形式借助GeoGebra等数学工具完成数据散点图的绘制,如图1;并借助函数图象的形态变化分析数学问题,建立数与形的联系求解函数模型,得到三角函数的解析式.

此处调研活动的设计根据实际问题而生,锻炼学生搜集、整理相关资料的能力,同时推理探究、深度挖掘、证实结论的研究过程又体现数学活动的科学性、严谨性.

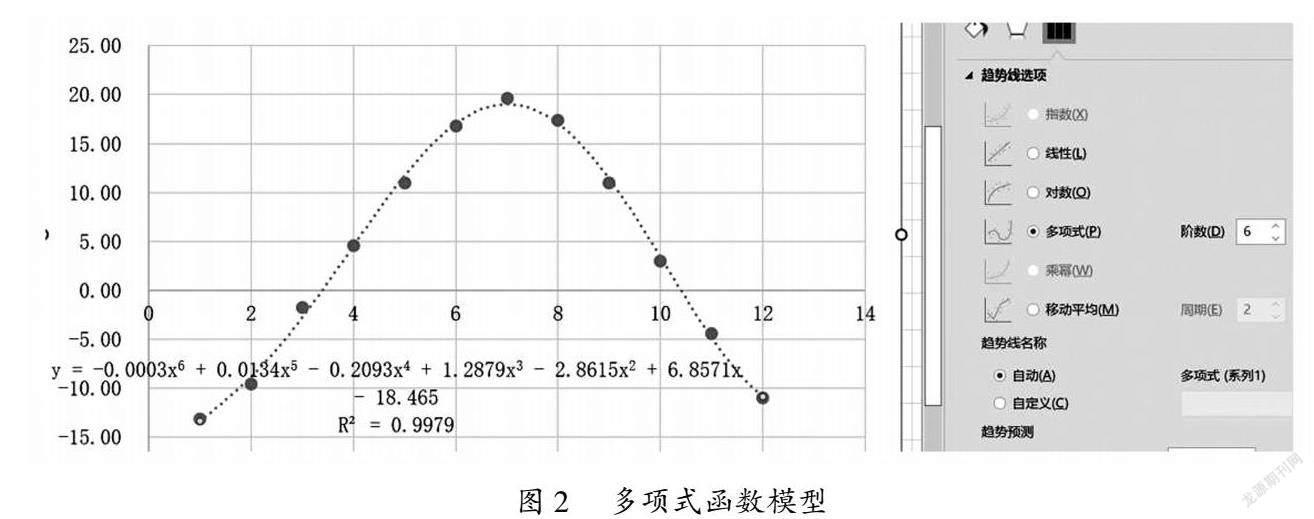

3.模型检验与优化.学生利用信息技术(Excel、GeoGebra等软件)快速求解结果,验证演算结果的正确性,同时提出两个优化方案.方案1:如图2,以Excel为工具,可以快速构建模型特征,除了三角函数模型还可以有其他函数模型;方案2:如图3,以GeoGebra为工具,可以进行两类种模型的对比分析.

在进行方案优化后,学生对初步建模过程进行反思:如何收集数据,可以更准确地进行建模?如何利用数据,可以进行未来趋势的判断?如何构建数学模型?学生在交流、探讨中实现思维火花的碰撞,完善自己的解决方案,梳理解决问题的思路.

4.模型应用与检测.将优化后的模型进行迁移应用,冬奥会对举办地气温的要求,平均气温低于0℃,极限气温不可低于零下17℃.据此推算张家口市2022年日均最低气温满足冬奥会要求的月份有哪些?学生结合相关资料,以小组为单位,就“冬奥会中的数学问题”为主题进行小组汇报.

本节课针对建模过程中遇到的实际问题组织调研活动,通过小组分工合作的形式让学生在每一次的调研中感受数学思想的严谨性、科学性,认真对待调研过程中的每一组数据的处理分析;同时不断发展学生的调研能力、分析能力以及解决问题的能力,在感受数学建模的思维中发现生活中无处不在的数学美,渗透德育教育.

2.3多层次教学,对学生进行习惯养成教育

习惯养成教育包括思维习惯教育、学习习惯教育和生活习惯教育.由于数学建模在教学内容、教学形式与教学目标与常规课堂具有明显差异,其本身的教学过程也具有复杂性.同时,考虑不同层次的学生对数学知识结构的构建也具有较大差异,因此在数学建模课堂的教学形式上,教师需要进行详尽的设计规划.可通过小组分工合作、学习成果分组展示、采用不同的实施方案等形式让学生发挥所长,分层、分工完成建模任务.同时,教师尽量给学生提供和创造自主研讨、解决问题、表达观点的时间和机会,引导学生发现更多的解决方案,与信息技术相融合,多维度培养学生的沟通表达能力、团队协作精神等,促使学生主动探寻自己的能力点,在小组合作与分享中发展自我,对学生进行习惯养成教育.

在“冬奥会中的数学建模”课中,学生首先进行前期研究结果的分享和交流,小组分工合作完成了收集数据和数据整理、绘制并画散点图、确定函数解析式以及检验模型.其他建模小组对研究结果进行改进,并提出两种解决方案.

教师对学生的前期研究成果进行补充追问:如何收集数据,可以更准确地进行建模?除了精确的气象服务外,赛前对天气的研判也至关重要.如何利用数据,可以进行未来趋势的判断?你有哪些方案?学生自主探讨,提供解决办法并进行完善和优化.方案1:以GeoGebra为工具,直接拟合;方案2:先整合数据,减少数据噪点,以GeoGebra为工具,直接拟合;方案3:由于季节性差异,因此只用前四年的实际数据拟合,为了进行历史数据的敏感性分析,将最后一年的数据作为测试样本.此处的教学活动在融合了信息技术的同时,也渗透了转化與化归、函数与方程的数学思想,发展学生的数据分析核心素养.

在检验环节,教师引导学生进行回顾归纳:如何构建数学模型?如何分析和检验数学模型呢?模型是否适合预判?学生小组讨论,并操作试验,在交流、探讨中实现思维火花的碰撞,完善解决方案,梳理解决问题的思路.学生提出两个方案,方案1:特殊点检验;方案2:差的分析.

在整个课堂实施环节中,教师通过合理设置问题串帮助学生进行思维发散和深度思考,掌握利用数学模型处理实际问题的基本过程和要领,深入理解数学在实际问题中的应用与价值所在,对学生进行思维习惯教育.本节课的课堂实施形式丰富多样,小组合作与独立探究相互结合,引导学生在交流互动、探讨任务的同时多维度发展自身各项能力和素养,学生主动分析问题和解决问题,教师以引导、参与和监督的方式指导个体和小组活动,对学生进行学习习惯教育.

2.4模型应用,体现数学的社会价值教育

学科德育中的其他教育包括体现数学价值和注重与生活相联系等.数学建模是通过数学方法和手段来解决实际问题的活动.这种学习活动能够让学生在解决问题的同时,培养综合运用数学知识和数学工具分析并解决问题的能力,提高学生的数学思维以及数学建模能力,使其能够在日常生活和工作中主动从数学建模的角度积极思考解决社会实际问题的方法和技巧,真正实现学有所用,体会数学的社会价值.因此,教师要指导学生通过数学建模学会探索,运用数学方法解决问题,学会联系实际生产生活中的数学问题进行数学模型的迁移与应用,也就是培养学生学科德育中的其他教育.

例如,以冬奥会问题为背景进行数学建模后,继续构建三角函数模型解决实际问题.冬奥会对举办地气温的要求,平均气温低于0℃,极限气温不可低于零下17℃.据此推算张家口市2022年日均最低气温满足冬奥会要求的月份.此处的教学设计让学生完整地体会数学建模过程,同时检验学生对该部分内容的掌握情况,体现其数学建模素养以及解决问题能力的水平.学生分析复杂多变的信息并从中抽象出数学问题,同时通过对优化后的数学模型进行迁移应用,体会数学建模的现实意义,实现数学建模的育人价值.

2.5关注评价,全过程渗透数学学科德育

不同的课题背景,数学建模的实施过程和手段呈现多元、复杂的特点,因此数学建模课程也需多维度进行评价.

首先,从数学建模课程的实施过程出发进行过程性评价.我们发现学生能力与素养的形成体现在完整经历建模活动的过程中.因此,教师需要了解学生会在实施过程中经历哪些阶段,在不同阶段遇到怎样的问题以及是否能够通过多种渠道进行探讨、交流和检验,在得到与实际不符的结论后能否主动分析、寻找问题、大胆假设以及协作求解.通过不断地进行过程性评价,激发学生学习的热情和探究的欲望,培养学生缜密的逻辑思维和良好的学习习惯,时刻渗透数学学科德育.

其次,学生的结果性评价也是评价的关键要素.教师需要通过调研活动、合作任务、课后阶段性论文等形式客观分析学生在建模不同阶段的表现情况,针对学生个体差异性以及整体学习的表现进行个性化的结果性评价,将数学学科德育润物于无声.

如在求解冬奥会中的数学模型时,学生在课前通过小组合作、借助图形计算器制作散点图拟合函数,最终求出初步结果,该过程体现了教师对过程性评价的重视.通过课堂问题的研究和分析,促使学生主动探究、大胆设想,并亲身体会如何合理设置变量和检验模型等关键步骤,也体现了教师对学生的过程性评价.本节课对各个实施环节设置的小组成果展示进行了阶段的结果性评价.教师还布置了完善相关课题、完成总结性论文的学习任务,将对数学建模的评价延伸至课下,个性化、多方位地评价学生能力水平和关键素养的发展情况,全过程关注每一位学生的发展.

3结束语

数学建模注重学生面对现实问题的理解、判断、反思与解决,注重师生间的平等对话,更加关注学科知识在实际生活中的应用和在个体道德实践方面的价值体现[4].因此,教师要引领学生在实际生活中养成一双会发现数学的眼睛,在政治、人文、艺术等方面时刻发现数学之美,敢于、善于、乐于用数学工具和数学思维解决实际问题,用数学模型搭建理论与现实之间的桥梁,在体会数学魅力的同时,探寻和发展自己,提高数学素养,内化学科德育,实现立德树人.

参考文献

[1]中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018:8.

[2]包铖铖,王贤德.近二十年我国数学学科德育研究的回顾与反思[J].中国德育,2022(07):9-15.

[3]罗新兵,赵颖婵.20世纪以来我国高中数学学科德育内容的回顾与展望——基于课程标准(教学大纲)的分析[J].中学数学教学参考,2022(01):12-16.

[4]李沐慧,徐斌艳,翟志峰.求真以至善:数学学科的内生性德育价值[J].中国教育学刊,2022(06):86-92.

作者简介李現勇(1976—),男,山东青岛人,正高级教师;山东省特级教师,齐鲁名师,苏步青数学教育奖获得者,中国教育学会领航计划专家,人民教育出版社高中数学新教材培训专家,人民教育出版社教材核心编写者与《必修一教师教学用书》副主编;获教育部基础教育课程改革教学研究成果二等奖