探讨危重症专职护理小组护理在慢性阻塞性肺疾病(COPD)伴呼吸衰竭患者中的应用效果观察

蒋荣慧

广州市第一人民医院,广东 广州 528000

0 引言

COPD属于老年群体的高发呼吸系统疾病,该疾病的主要特征为持续性气流受限,如未及时给予病情发展控制,疾病会逐渐演化为肺心病,最终引发呼吸衰竭,威胁患者生命安全[1]。对于伴呼吸衰竭的COPD患者,其病情已处于终末期,除了给予相应的对症治疗,还需给予相应的护理干预配合,使患者的生存质量得以改善,增加其生存时间[2]。危重症专职护理小组是近年来临床新发展的一种护理策略,专职为危重症患者提供护理服务,组内成员均为具备丰富护理经验的护理人员,通过熟练的护理操作技能以及丰富的临床经验为护理质量保驾护航,进而使患者的各项生命指标得以改善,促进患者恢复[3]。现为探究将该护理方式应用于伴呼吸衰竭的COPD患者中的临床效果,特对64例本院就诊的COPD伴呼吸衰竭患者进行治疗跟踪分析,并将护理效果汇总如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入对象为64例于2020年1月1日-2021年12月31日在本院就诊的COPD伴呼吸衰竭患者,根据随机数字表法均分两组。院伦理委员会以及患者均对本研究涉及内容知情同意。对照组中,男18例,女14例;年龄55~80岁,平均(67.98±2.55)岁;COPD病程1~9年,平均(5.17±0.22)年;呼吸衰竭类型:Ⅰ型19例,Ⅱ型13例。观察组中,男19例,女13例;年龄55~80岁,平均(68.01±2.57)岁;COPD病程1~9年,平均(5.21±0.23)年。呼吸衰竭类型:Ⅰ型20例,Ⅱ型12例。组间患者一般临床资料对比,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准[4]:①与2007年中华医学会呼吸分会制定的COPD诊断标准相符;②具有较佳的治疗依从性;③接受序贯机械通气治疗。

排除标准[5]:①伴有精神疾病,无法积极配合治疗者;②合并严重免疫系统疾病以及造血系统疾病者;③合并恶性肿瘤者。

1.2 方法

两组患者均接受机械通气治疗。

对照组接受常规护理,包括对患者进行排痰护理、翻身护理、生命体征监测护理、穿刺护理等。

观察组接受危重症专职护理小组护理,具体方案为:①组建重症专职护理小组:组内成员均为具有五年以上重症监护室内工作经验的护理人员,职称为护师及以上,所有护理人员均具备熟练的护理操作技能以及丰富的护理经验,应变能力较佳;②组内成员培训:所有小组成员均接受COPD合并呼吸衰竭疾病相关护理知识的专项培训,培训者为呼吸内科专家,培训内容主要为肺功能康复训练方式、接受口腔插管治疗者的口腔护理、机械通气相关护理知识以及疾病相关知识等;③组内成员职责划分:由组长对组内成员的各自工作职责进行明确,制定预防呼吸机相关性肺炎以及机械通气等护理质量控制标准,并通过小组内会议讨论,对护理工作评定标准进行相应的修订,对最终制定好的标准要求组内成员严格执行。由组长进行手卫生管理、病房环境卫生情况、呼吸机管理等各项护理环节的质量控制,组内成员负责患者的机械通气情况,做好患者的病情评估,根据评估结果制定相应的护理流程;④专科护理措施:护理人员根据制定的护理流程开展相应的专科护理服务,在患者接受机械通气治疗期间,可为其提供镇痛以及镇静护理,提高患者的治疗舒适度,尽可能达到人机同步。通气治疗期间,护理人员应密切监测患者的生命体征变化情况,并定期监测患者的血流动力学指标改变情况,对患者的血压、体温等生命体征指标详细记录,并制定波动图,以便在患者出现异常时及时被发现。如患者需要接受体外震动排痰,则护理人员将其调整为侧卧位体位,如患者无法保持该体位,可选择坐位,结合患者病情选择相应尺寸的叩击头,将叩击器准确相连,设定初始叩击频率为每秒20次,结合患者的需求将频率进行调整,并对排痰次数做好控制,以防因过度操作导致患者呼吸道黏膜组织受损。并可在患者接受排痰治疗前给予高浓度氧气吸入。

1.3 观察指标

①比对两组患者护理前后血气分析指标(pH值、血氧饱和度、二氧化碳分压、血氧分压)改善情况;②比对两组患者护理前后肺功能指标(第1秒用力呼气的容积占预计值的百分比FEV1%pred、第1秒用力呼气的容积FEV1、呼气峰值流速PEF)改善情况[6];③对比两组患者的机械通气治疗时间、在重症监护室中住院时间以及总住院时间。

1.4 统计学分析

采用SPSS 25.0软件,以[n(%)]描述计数资料,等级资料采用秩和检验,用χ2检验;()描述计量资料,独立样本t检验组间数据;以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

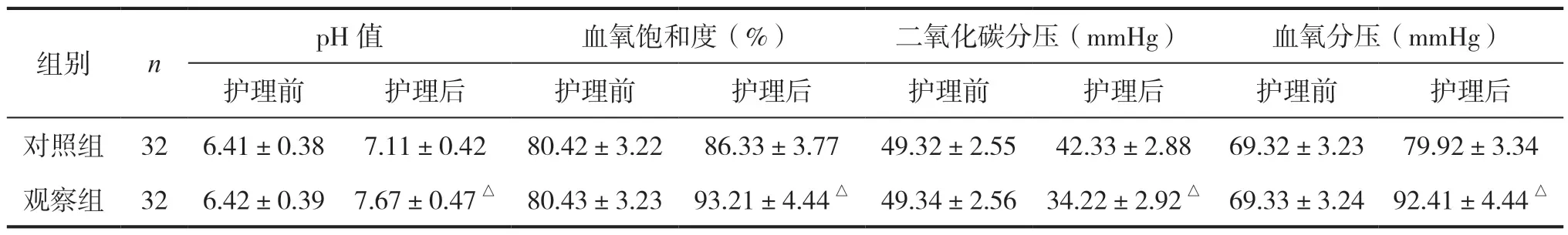

2.1 对比两组患者护理前后血气分析指标改善情况

护理前,两组患者的pH值、血氧饱和度、二氧化碳分压以及血氧分压对比,无显著差异(P>0.05);护理后pH值、血氧饱和度以及血氧分压对比,为观察组更高,差异具有统计学意义(P<0.05);护理后二氧化碳分压对比,为观察组更低,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 对比两组患者护理前后血气分析指标改善情况()

表1 对比两组患者护理前后血气分析指标改善情况()

注:与对照组相比,△P<0.05。

2.2 对比两组患者护理前后肺功能指标改善情况

护理前,两组患者的FEV1%pre、FEV1以及PEF对比,无显著差异(P>0.05);护理后FEV1%pre、FEV1以及PEF对比,为观察组更高,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 对比两组患者护理前后肺功能指标改善情况()

表2 对比两组患者护理前后肺功能指标改善情况()

注:与对照组相比,△P<0.05。

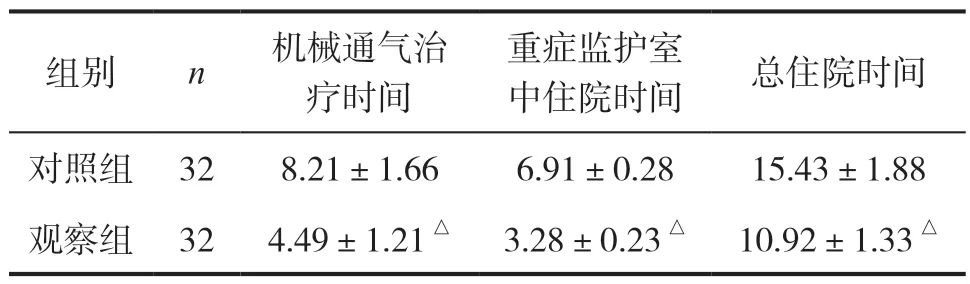

2.3 对比机械通气治疗时间、重症监护室中住院时间以及总住院时间

机械通气治疗时间、重症监护室中住院时间以及总住院时间对比,为观察组更低,差异在统计学上有意义(P<0.05)。见表3。

表3 对比机械通气治疗时间、重症监护室中住院时间以及总住院时间(,d)

表3 对比机械通气治疗时间、重症监护室中住院时间以及总住院时间(,d)

注:与对照组相比,△P<0.05。

3 讨论

伴呼吸衰竭的COPD患者病情处于危急重状态,需在接受积极对症治疗的同时给予科学的护理干预。危重症专职护理小组是通过多名经验丰富的专科护理人员,通过组内分工协作的方式,为患者提供针对性、科学的专科护理,使患者的实际需要得以更好满足,为患者的病情恢复提供保障[7]。将该护理理念应用于伴呼吸衰竭的COPD患者中,先对组内护理人员进行全方位的培训,使护理人员能够对疾病相关知识以及护理要点详细掌握,由组长做好组员的职责分配,每位组员在完成自己工作的同时做好组内工作配合,结合护理要求以及患者的实际情况为患者提供针对性的护理管理方案[8-10]。使患者在接受治疗的期间能够得到更为科学有效的护理干预。护理人员通过规范、合理的机械通气的相关操作,使通气时间显著缩短,通过程序化、规范化的护理,使护理质量显著提升,为患者的预后恢复提供积极作用[11]。并且在护理的过程中,组内成员应对护理中遇到的问题进行及时收集整理,并通过组内讨论的方式给予解决,制定更完善的护理干预方案。

本研究表明,护理后pH值、血氧饱和度以及血氧分压对比,为观察组更高,差异具有统计学意义(P<0.05);护理后二氧化碳分压对比,为观察组更低,差异具有统计学意义(P<0.05)。这与王锋等[12]在《西部医学》中发表的《呼吸功能锻炼联合营养护理对COPD稳定期患者生命质量的影响》一文中相应观点一致,证实了本研究的可靠性。本研究还得出,护理后,FEV1%pred、FEV1以及PEF对比,观察组更高,差异具有统计学意义(P<0.05);机械通气治疗时间、重症监护室中住院时间以及总住院时间对比,观察组更低,差异在统计学上有意义(P<0.05)。这提示了,经危重症专职护理小组护理干预后,患者的肺功能显著改善,接受通气治疗时间以及住院时间显著缩短。印证了危重症专职护理小组护理干预模式通过组内成员的通力协作,为患者提供最好的护理干预,尽可能完成“以患者为中心”的护理理念,使患者的病情有效恢复,能够对患者的恢复速度起到加速作用[13]。

综上所述,危重症专职护理小组护理在COPD伴呼吸衰竭患者中应用,患者的血气分析指标以及肺功能均显著提高,患者接受机械通气治疗时间、在重症监护室中住院时间以及总住院时间也得以缩短,临床应用价值显著。