源于“道德”和“距离”的反语言之美

——美学原则下的反语言产生

张 煜,何亚芸,毕 伟,杨文暐,王 猛,宋玉馨

(1.昆明冶金高等专科学校外语学院,云南 昆明 650033;2.西南大学外国语学院,重庆 400715;3.云南开放大学教育学院,云南 昆明 650223)

0 引 言

规范和标准无时无刻不存在于我们的社会,从道德规范到工作准则,人们的生活都被“标准”制约着。然而,如同物理界中存在“反中子”“反夸克”等概念,语言文化中也有相对于传统和标准的“反”概念,如“反小说”“反语言”。反语言作为语言大家庭的一分子,是一种具有不同词汇特征的语言形式,不仅仅是对标准语言的挑战和反抗,更是对语言和文化的展示和诠释,缺少对反文化阐释的文化研究是不完整的。

有关反语言的研究,不如对标准语言的研究细致和广泛。反语言(anti-language)的概念首次由Halliday[1]提出,它是反社会(anti-society)的产物,是一种反文化群体用于反抗主流文化和重建现实意志的社会符号和话语实践。从早期孟加拉国的黑帮语言、波兰监狱囚犯话语、英国伊丽莎白时期的流浪汉语言,到同性恋话语、街头俚语、卡车司机车载电台语言、大学校园俚语、网络语言、儿童秘密语言、说唱音乐等,反语言呈现的是一种边缘话语形式,其使用者很多是社会边缘人群。反语言的研究主要集中在:1)语言层面的特征、构成方式和发展演变,如Tseng[2]对禅门公案(Zen Koans)神秘写作的研究,Schniedewind[3]对反语言库姆兰希伯来语(Qumran Hebrew)的产生和发展受语言形态意识制约的研究,Baker[4]对英国20世纪60年代广播喜剧中的同性恋语Polari的阐释,Montgomery[5]对无线电民用波段俚语(Citizens’ Band radio slang)特征的描述;国内丁建新[6]、李战子等[7]对反语言的产生、存在、特征和发展原因的阐述。2)反语言的社会功能研究,如Yinger[8]对少数民族与反语言关系的解释,Kohn[9]对《发条橙》(AClockworkOrange)中主人翁Alex通过青少年罪犯之间的反语言纳查奇语(Nadsat)及语境运用获得和失去身份认同的剖析,沈文静[10-11]对《发条橙》纳查奇语的批评话语分析,以及对青少年话语及其反文化身份建构的关系的解释。无论是哪种反语言,似乎都是想打破道德的限制,为自己不同于主流的身份“正名”;同时又想与标准保持距离,保持自己的“特立独行”。

唯心主义美学家克罗齐(Croce)[12]认为语言学就是美学。而萨丕尔[13]也认为“每一种语言本身都是一种集体的表达艺术,其中隐藏着一些审美因素”。一切言语活动都是人类生产实践的产品和工具,反语言也不例外。因此,它也应该具有审美价值,是一种美学符号。基于Halliday对反语言的特征,即重新词汇化、过度词汇化、隐喻、反语言族群的构建的提出,本文结合社会美学与心理学的角度鉴赏反语言这一种独特的主观反映客观世界的方式。在对反语言的美学和心理学分析中,释义反语言的产生和发展。

1 反语言的重新词汇化和过度词汇化

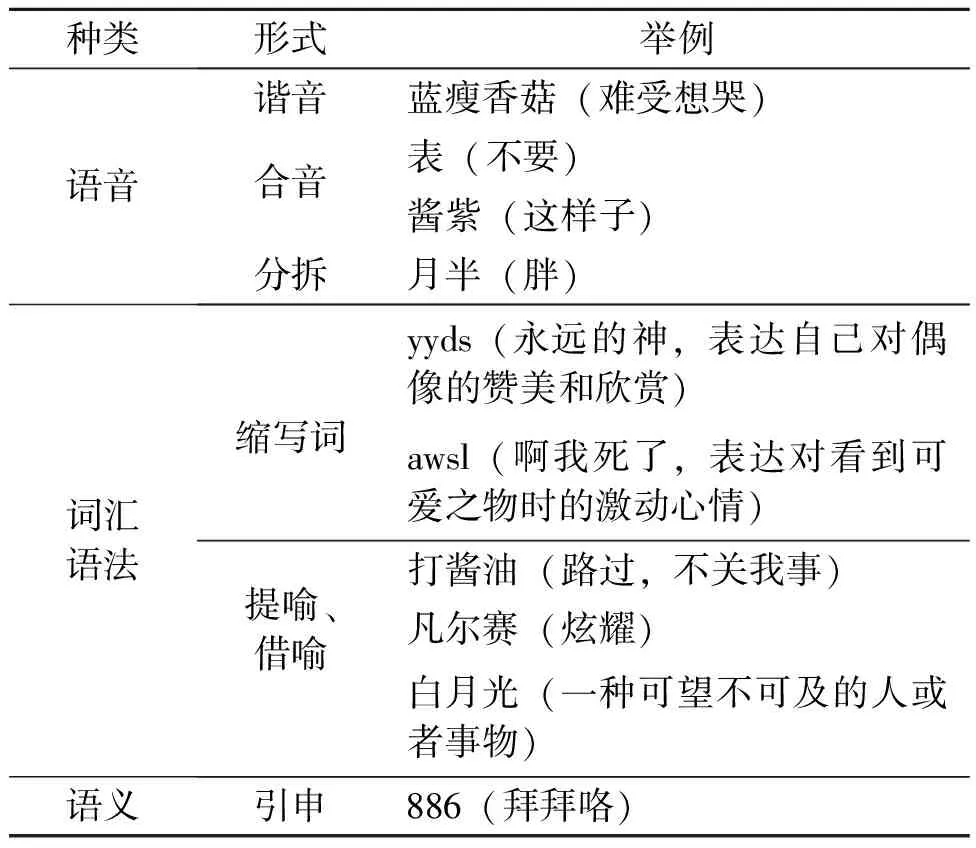

反语言大多是通过处于社会边缘的群体对现实主流社会反抗和重新社会化(resocialization)产生的,它是一种创造性的语言,是对同一种客观现实不同的方式表现。它经常使用主流社会中已经被人们广泛使用的旧词汇或旧的意义表达新的意义,即重新词汇化(relexicalization),这些词语的产生寄生于主流社会和主流文化。例如,由于网民身份的虚拟性和隐匿性的特点,其在网络中的独立个性和自主意识得到发挥,网络语言在现实世界难以实现的欲求可在虚拟的网络世界里得到实现,个体认同也就应运而生(表1)。

表1 网络语中的重新词汇化

而重新词汇化会导致过度词汇化(overlexicalization),即语言的自我繁殖。过度词汇化可通过文本体现语言使用者或其所属的社会群体或阶层的意识形态特征和取向。在过度词汇化中,大量的同义词或近义词被用来描述或表达特定的经验,例如,“饭圈文化”中的“偶”表达“我”,“给某人打电话”表示“支持、喜欢”,“粉某人”表示“喜欢、崇拜某人”。网民的意识形态和取向反映在网络语言上,便是其独特、新奇的表达方式。

英语中也不乏过度词汇化的现象。Mallik[14]例举的关于“gun”“car”“money”的黑话表述,就是在某一特定领域词汇表达形式的现实的需要(表2)。反语言特点由多种多样的表达形式衍生出来,由该领域语言使用者用于构造属于自己的领地。

表2 黑话中的过度词汇化[14]

Halliday认为过度词汇化产生的原因在于语言的竞争和展示的需要,或是生动的美学需要,或者是保密的需要,或者是反制、突破主流语言和主流文化禁忌的需要。反语言这种“有意为之”的语言之“美”,正是通过重新词汇化(relexicalization)和过度词汇化(overlexicalization)来实现的。它的这2种特性对一些词汇的意义进行了重组或赋予了一些词汇新的意义,打破了日常符号系统中的规则。这种意义的“拼接”和“赋值”,使言语社区成员对客观世界的主观映象重新语境化以传递新的意义。

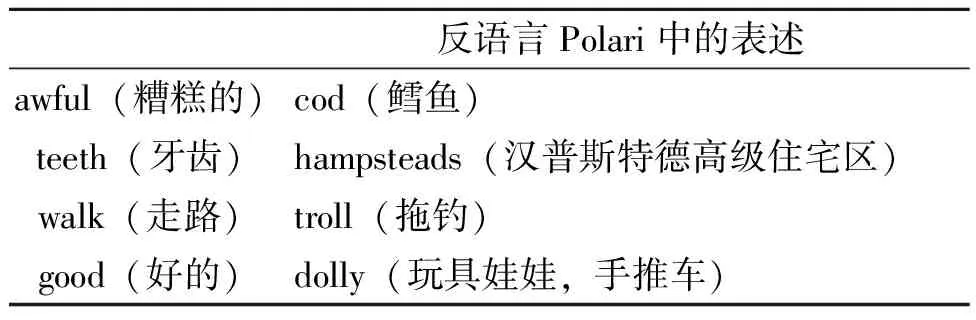

2 客观原生美与主观神韵美的结合——反语言的隐喻性

反语言自身有隐喻性,同时也是现实主流社会的隐喻,它是反社会的反映形式。而隐喻是语言审美中的一种表现形式,语言的艺术重视求知过程中对智力的思考,联系和表达所允许范围内的想象的、感官的以及情感的经验[15]。例如,在英国20世纪60年代的广播喜剧对话里运用的同性恋语言Polari中,运用隐喻提供了一种发话主体情思的“表现美”的表达方式(表3)。其中对“警察(police)”一词的昵称就有“betty bracelets”“lily law”“hilda handcuffs”“orderly daughters”等多种形式;它刻薄地嘲讽和质疑了这种尤其具压迫性的组织“性别”。这种看似不合常理逻辑变异的修辞形式,却根源于说话人真实情感发展的逻辑,悖理却不违情,反常却不失真。

表3 反语言Polari中的隐喻表述

英国作家安东尼·伯吉斯(Anthony Burgess)于1962年出版的作品《发条橙》中,一群破坏社会、无恶不作,处于躁动青春期的问题少年们使用的反语言Nadsat(纳查奇语)这一单词本身,就是“Satan'd(撒旦、魔鬼)”倒置与回文的隐喻结果。纳查奇语的隐喻特征也具有强烈的隐含意义倾向(表4)。

表4 《发条橙》中反语言Nadsat(纳查奇语)中的隐喻表述

纳查奇语的创造和使用灵感来自这群青少年身边的人或事以及成长所处的语境,他们为描述自己密切关注甚至珍视的事物创造出大量的隐喻范畴。反语言的隐喻性在表现形式美的同时,又不失对现实不满和反制的情感意味,是形式美和内容美的统一,是语言形式美和反语言创造者和使用者丰富内心世界的结合。纳查奇语反映着这群青少年的思想,并逐步演变成为对现实世界的意象表征,解释着反文化诞生的内在机制。例如:

I could feel the knives in the old moloko starting to prick, and now I was ready for a bit of twenty-to-one.So I yelped: “Out out out out!”…

“Where out?” said Georgie.

“Oh, just to keep walking,” I said, “and viddy what turns up, O my little brothers.”

(Burgess,1962:7)[16]

我觉得牛奶里的刀子开始扎我了,现在我打算来点二十对一的把戏。我嚷起来,“走走走走!”……

“哪去?”乔奇说。

“哦,就是去遛遛弯,”我说,“看看外头什么情况,哥们儿。”[17]

(伯吉斯,1962:7)

引文此处讲述的是这群反叛的青少年在喝了毒品饮料后,准备去做“twenty-to-one”的暴力活动。此处“moloko”是俄语“milk”的英音化。牛奶通常用于哺育幼小动物,包括人类婴儿;白色的牛奶是“纯洁天真、少不经事”的隐喻用法。而“knives in the old moloko”是一种毒品。此处“twenty-to-one”理解为“具有独立行为能力的成年人”。英国1969年通过《家事法改革法案》,将成为成年人的年龄降到18岁,而1969年以前英国成人年龄是21岁。此语段中,这群即将成年的少年通过毒品和暴力行为来宣示自己的社会身份的建立。

创造美是人的天性,欣赏美是人的精神需要,人们在不知不觉中赋予语言美,用心灵去感受世界,品味世界,将感受真实地描写出来,这就创造了美的语言。反语言表现着主体情思的表现美[18]。这种通过表现言语主体内心情感的语言,是言语主体情感的化身和思想的浮雕。人的精神世界,是通过实践对客观世界的主观反映,是一种不断丰富自己的内心世界,用语言描绘美、创造美、欣赏美的过程。这种内心情感的宣泄,是发话主体情思的表现美,是发话主体的生命表现。而受话人从美的语言中,也能感受到自己的生命本质,享受个人的生命表现。反语言正是把人类本质从规范标准的狭隘性中解放出来,通过修饰过的语言表达心理感受之美,以心理感受之美衬托和反映客观现实之美。

3 语言形式美与言语功能美的融合——社会身份构建

提到反语言的客观形式表现之美,就不得不讨论人们主观运用语言时产生的语言功能美。Halliday[19]指出:反语言具有语篇功能(textual function)和人际功能(interpersonal function)。其中,反语言的语篇功能是由其隐喻性作为一种修辞手法体现的。

在《发条橙》中,无论是对“男人(veck/chelloveck)”、“女人(cheena/dama/forella/ptitsa/sharp)”、“警察(millicent/rozz)”、“囚犯(plenny)”等人物的称谓,对“眼睛(glaz/glazz)”、“嘴(rot)”、“手(rooker)”等身体器官的称谓,还是对“茶(chai)”、“图书馆(biblio)”、“团伙(shaika)”等事物的称呼,都具有浓重的隐含意义倾向,说明纳查奇语作为一种反语言是一种特有的社会群体共享的话语方式。而在同性恋语言Polari中,使用者也是通过言语对话中的隐喻含义对反语言使用者的身份进行确定的。例如:

Mr Horne: Well do the best you can—here's the dishcloth.

Julian: We couldn't wash up in here.All thedishesare dirty.

Sandy: Speak for yourself!

Mr Horne: Well, well I'm sorry, I'd have washed up if I'd known.

“Dish” 一词在此主要有2个意思:俚语中为大多数人知道的意思是“迷人的人”,而Sandy的反驳揭示出“dish”还意味着Mr.Horne 也是 “dish”,并且“clean”。据对Polari使用者的调查,“dish”还有“anus”意思,此时的“dish”有了性的意味,这是除Polari使用者以外的人群所不知的过度词汇化产生的引申义。Polari使用者正是通过这种特定词汇和语言用法来识别区分同性恋者和普通听众的。因此,能够识别出词汇特殊含义的言语使用者被归为使用这种反语言的言语社区,反之,不能识别出词汇特殊含义的言语使用者不能获得身份认同。

审美不仅是主体对客体美的认识和接纳,而且是主体通过求同、求异的探究,把握对象审美特性,使主客体之间、主体审美心理要素之间的矛盾、差异达到和谐和统一,获得美感的过程。这种过程也可以是保持主客体的差异、矛盾、对立,以确保自己审美、创造美的独立性、自主性和独特个性[20]。这种审美过程中受对立原则的影响,常常包含对比心理和求异心理。在创造和使用反语言时,并生发出审美求新、求奇、求变、斥异等心态。另外,反语言的人际功能由其对言语社区成员及成员之间的身份认同的情感态度体现。当个体获得了反语言对其产生的影响,便会用情感功能“感染”群体中其他个体,以使他们认同反语言的作用,实现传染或移情。

《发条橙》中主人翁Alex通过青年罪犯之间的反语言Nadsat,不断地构建自己的归属性和求异性。例如:

I could viddy this one glaz looking out at me and the door was on a chain.“Yes? Who is it?” It was a sharp's goloss, a youngish devotchka by her sound, so I said in a very refined manner of speech, a real gentleman's goloss: “Pardon, madam, most sorry to disturb you, but my friend and me were out of for a walk, and my friend has taken bad all of a sudden with a very troublesome turn, and he is out there on the road dead out and groaning.Would you have the goodness to let me use your telephone for an ambulance?”[16]

(Burgess,1962:7)

门里有一只眸子打量着我,还挂着门链。“谁呀?”女人的声音,听起来像是个年轻小妞,于是我斯斯文文地开口了,一听就是个正经绅士。“抱歉,夫人,不得已打扰您了。我和朋友两个人出来散步,可他吃了不洁之物,突然之间急病发作,此刻他倒地不起,呼痛不止。您是否可发发善心,让我借用贵府的电话叫辆救护车呢?”

(伯吉斯,1962:7)

在使用标准语成功闯入一户人家后,Alex马上从标准方言转换成Nadsat,随后,在需要敲开另一户人家的门时,他又使用了标准方言欲说服主人开门。Alex从一开始接触狱中青少年罪犯,不断转换语域和句法,以获得融入这个集体的通行证,到后来杀害了一名少年,欲通过反语言Nadsat来为自己辩护却发现此时的Nadsat不再是建立身份获得权利的武器,而成了暴露和指认自己最好的证人。整个过程中,Nadsat的人际功能一直被Alex作为为自己身份辩护和确认的工具。Alex表现的是审美求同心理,或审美趋群性,这种心理是探求对象与对象、对象与自己以及自己与他人审美感受之间同一性、相似性、统一性的心理需要和心理状态。

行为是可以传染的[21]。通常情况下,人们的追求具有相似性,追求共同的价值观、规范、目标和利益,因而持有相似的看法和基本意志,形成符合整体态度感受的审美观。反语言的产生原因可能是因为人们努力获取个人控制和个人成就。社会文化鼓励了社会成员这种建构自己特有身份的人格和态度,创新和变革的想法。而语言需要多数人的认同感才能得以发展。一个人的语言不能称之为语言,而是彰显个性的宣言。它不被作为独立的语言而是一种特殊的文化社会现象来研究。但是,反语言的形成和维持是靠团体性支撑的。单独的个体使用反语言是为了寻求尊重,而多个个体在使用反语言时是为了获得一份归属感,习得一套价值观,赢得一群关心自己的人,得到一种属于社会的安全感。

反语言的产生也体现了审美心理中的补偿原则,即通过接纳外物审美特性和通过自我调节以弥补心灵的空缺,是生理、心理由失衡达到平衡、和谐的原则。个人的权力得到保护,个人自我实现是靠整个群体实现的。由于语言本身就有为了建立和保持社会身份角色的功能,而反语言作为一种在对现实不满或从现实需求不足的环境下滋生出的心情和思维,也与标准语言一样,是维系社会成员之间关系的一种契约。如卢梭所提出的“社会契约论”所述,“人生于自由,却无处不被束缚着(Man was born free, but he is everywhere in chain.)”。为了成为文明的人,获得发展文明的权力,人们不得不将自己的自然权力交以换取文明权力。这种契约形式中,人们放弃的是一种具有不确定性的价值属性,因为个人的实现仅仅只能依靠自我的力量,而在社会契约的庇护下,这种价值的量度提高了。人们将自己作为自由人的主体性用以交换一个民主自由,具有政治属性的互主性,这种主体性和互主性与索绪尔提出的言语“异质性”(heterogeneity)和“同质性”(homogeneity)有一定契合性。建立标准语言的过程,体现的是人的互主性和语言同质性;重视除标准以外整个语言体系时,体现的又是人的主体性,显示出语言的异质性。语言(language)作为静态的符号系统,通过具体而动态的言语(parole)在现实生活中实现,其发展是随言语社区(speech community)审美心理同步发展的。心理能量,即言语使用者之间的思想和情感由内部语言转换成外部语言,而语言一旦生成,这种作为审美主体的语言形式又不断激活强化审美主体大脑皮层中的语言兴奋区,使之产生精神愉悦和美感。由于人在追求美、实现美和创造美的过程中,也会认识到丑的出现不可避免,审美意识也不断受到社会价值的影响,对语言的审美认识也越来越清醒,越来越自觉。语言的变化和发展的部分推动力来自于人对言语美和语言美的追求,审美的愉悦来自对生命的自我发现。

4 结 语

模范语言是不存在的,尽管语言孕育于拥有等级和阶层的社会,但是语言本身并不分等级和阶层,能有效服务于人们交流的都是“模范语言”。社会中之所以有标准语和语言变体的区分,是因为语言的整体美超越了狭隘的民族美的局限,在更高层次上为语言的异质性和美学的社会性提供了优化组合的参照系和行动指南。这是就语言异质现象产生的语言变体和言语社区之间的关系而言的。但如果扩大到作为不同语码与社会群体之间的关系,由于相对参照系的横向比较成为心理功能发挥的强刺激,语言的审美意蕴就更加鲜明,更加突出。

反语言这种特殊的社会现象,不仅与标准语一样,是言语形式美和内容美的统一,也是客观现实美和主观感官美的结合。它是语言对道德定义的另一种诠释——一种对正统审美观的反叛,也是为了保持人与人之间距离的方式——一种特殊身份而建立的。对反语言审美特性的剖析,只有在心理上真正建立起尊重与标准语的不同语言之间的平等观念,才能正确评价其它语言形式的审美价值,体会语言美的不同韵味。对反语言的尊重不仅是对人类丰富文化及语言多样性的保护,更是对大千世界之美的赞叹。