新文科硕士研究生培养模式探索

刘松先

【摘要】探索与实践新文科人才培养模式是高等教育内涵建设的一项重要内容。从新文科对研究生培养“新要求”的角度,以管理科学与工程专业研究生培养为例,积极探索“导师指导+项目实践”的研究生培养模式,以期提高管理科学与工程硕士研究生的实践能力和创新能力,为应用型本科高校开展管理科学与工程硕士研究生培养提供一些可借鉴、可复制的经验和制度安排。

【关键词】新文科;管理科学与工程;硕士研究生;培养模式

【中图分类号】G642.1【文献标志码】A【文章编号】1004—0463(2022)09—0061—04

近年来,我国硕士研究生教育规模明显扩大,培养水平和能力不断增强,培养模式不断创新,培养机制不断完善。在积极推进“新工科、新医科、新农科、新文科”建设的大背景下,探索适应新一轮科技革命和产业变革的研究生人才培养模式,以实践能力和创新能力为核心,构建新的培养方案,进一步提高应用型研究生培养质量,提升高校服务经济社会发展能力。近年来,学者们积极开展管理科学与工程硕士研究生培养模式的探索与实践,形成了许多可借鉴的成果,归纳起来主要在培养模式、培养质量、培养途径等几个方面。第一,探讨硕士研究生培养模式,如陈志强(2018)认为协同培养模式可以提升管理科学与工程专业硕士研究生的创新能力[1],孔德财(2019)提出多专业融合与协调发展的人才培养模式[2]。第二,探讨硕士研究生培养质量的评价,如侯芳(2021)管理科学与工程专业硕士研究生培养全流程评价体系[3]。第三,探索硕士研究生素养的培养途径,如高妍方(2020)提出管理科学与工程专业硕士研究生应具备的大数据素养与培养途径[4]。从已有的研究文献中发现,在提出发展“新工科、新医科、新农科、新文科”的大背景下对管理科学与工程专业硕士研究生新要求以及相应培养模式的实践与探索还不多。为此,本文从新文科对研究生培养“新要求”的角度,以管理科学与工程专业研究生培养为例,积极探索“导师指导+项目实践”的管理科学与工程专业研究生培养模式,以期提高管理科学与工程硕士研究生的实践能力和创新能力,为应用型本科高校开展管理科学与工程硕士研究生培养提供一些可借鉴、可复制的经验和制度安排。

(一)新文科建设的特点

“新文科”概念是2017年美国俄亥俄州的Hi? ram College(希拉姆学院)提出的,他认为“新文科”是通过对传统文科进行学科重组、文理交叉,即把新技術融入传统的文科课程中,为学生提供综合性跨学科学习[5]。2018年10月我国教育部提出结合中国国情发展新工科、新医科、新农科、新文科[6],随后教育部发布了《新文科建设宣言》,但是我国提出的“新文科”与美国Hiram Col? lege的概念有所不同,有我国新时代创新发展的新特点。

1.新文科重在跨学科交叉融合。长期以来,传统文科的划分越来越细,导致不同学科之间、学科内部产生隔阂。然而解决新时代重大问题已经需要跨学科的思路、理论与方案。跨学科交叉融合可以增强创新活力,多学科间的思维融合、学科理论与实践融合、研究方法与产业技术融合、跨专业能力融合,已成为新文科建设的共识。“新”,很大程度上表现在继承与创新、交叉与融合、协调与共享等方面。因此,“新文科”既包括因新科技革命而产生的新兴人文社科类专业,也包括运用新技术新模式对传统文科专业的升级改造。

2.新文科强调适应新技术、产业变革与社会需求。新文科建设是适应世界科技新发展、产业发展新变革、社会发展新需求的,也是对新技术变革和产业变革的积极响应,这也意味着人工智能、区块链、数据挖掘、物联网等新技术必然介入新文科的教学。

3.新文科要立足国际视野、文化传承,创建符合中国实情,体现中国特色。在文化多元化的背景下,新文科建设要注重文化传承,强调通过人文精神提升,创建符合中国实情、体现中国特色的新文科,如中国情景下的管理学理论与实践,构建管理科学的中国学派。

(二)新文科建设对管理科学与工程研究生教育提出的新要求

培养复合性应用型创新人才是建设新文科的客观要求。对照新文科建设的特点,管理科学与工程属于交叉性综合学科,这就决定了管理科学与工程人才具有复合性应用型的跨学科交叉融合的特点。新技术与管理科学、工程的结合越来越紧密,要求硕士研究生能够掌握、理解和应用专业的管理科学与工程知识,具有分析与决策的能力,能立足国际视野解决中国情境下的管理问题,并能遵守基本伦理规则、文化传承和具有一定的人文关怀。

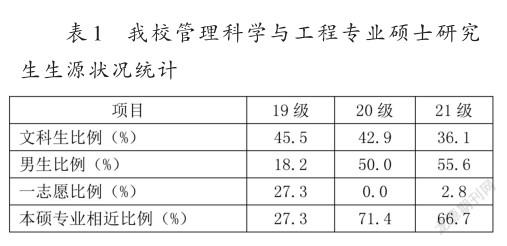

(一)生源状况较为复杂

近年来我校管理科学与工程专业硕士研究生的生源中,文科生与理工科生比例、男女生比例、一志愿与调配生录取比例、硕士专业与本科专业相近比例较为复杂,如表1所示。

(二)学科交叉与支撑弱

管理科学与工程依托于自然科学、工程科学、社会科学发展起来的新兴学科,学科跨度较大,具有管理学和工程学交叉学科的特点,既重视专业的理论与方法,又强调应用性与实践性[7]。目前我校的管理科学与工程学科是省级应用型学科,缺乏高峰学科、高原学科或一流学科的支撑,与自然科学、工程科学的学科交叉与支撑弱。

(三)人才培养方案缺乏特色

现有的人才培养方案的设计采用通用模式,特色不明显,而且方案中的理论知识学习、科研和实践之间契合度不明显。硕士研究生基本上把时间花在论文发表和硕士学位论文撰写上,参与科研与社会实践较少,同时硕士研究生也面临就业或继续深造的机会,难以专心参与科研,研究生创新能力提高很有限。

(四)教育教学改革经验不足

现有研究生的教育教学方式、实践方式、考核评价方式仍然延续本科生教学模式,以教师讲、学生听的授课模式为主,学生被动学习,创新及其应用能力培养的方式及机制不完善。

以上这些实际状况,势必对研究生培养质量产生一些实质性的问题,同时这些问题也是大多应用型本科高校硕士研究生培养中存在的共性问题。

探索与实践新文科背景下人才培养模式是当前实施“六卓越一拔尖”计划2.0全面提高文科人才培养质量的一项重要内容。新文科建设对研究生适应新时代新国情,解决新问题提出了新要求。但是“新文科”建设背景下应用型研究生人才培养模式还没有成熟的经验可以借鉴,而且经济社会发展多层次性本身决定了各高校人才培养模式的差异化。为此,我校以管理科学与工程硕士研究生为试点,在省教育教学改革项目的支持下开展研究生培养模式的探索与实践。

(一)设计面向“新文科”的培养方案

按照教育部高等学校教学指导委员会2018年发布的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》中关于管理科学与工程类教学质量国家标准的要求,管理科学与工程类专业强调的是管理理论与管理实践紧密结合的学科[7]。为此,我校依据“新文科”建设要求,落实立德树人根本任务,优化研究生培养全流程,以“服务地方经济与产业需求”为导向,通过明确管理科学与工程专业硕士研究生人才培养定位,制订适应新文科要求的培养方案,构建“导师指导+项目实践”的硕士研究生模式[8]。研究生通过参与课题研究,受到科研素养训练,形成理论与实践结合、产教融合的复合型人才培养特色,为国家、企业和社会培养具有国际化视野、有一定创新能力与实践能力的高素质管理科学与工程专业人才。

(二)实施“导师指导+项目实践”模式

立足地方产业需求,根据学校学科建设、专业建设背景和条件,以学科平台、行业标杆企业为依托,通过科教结合、产教融合、校企合作等途径实施“导师指导+项目实践”模式。

1.以学科平台为依托。根据学校学科建设和专业建设背景和条件,我校管理科学与工程专业研究生培养所依托的省级、厅级学科建设平台主要有福建省文化产业研究中心、高校电子商务研究中心等,通过科教结合,以学科平台的项目为引领,引导研究生的研究方向。未来在学科平台建设方面模糊学科应用边界,建设交叉学科平台。

2.对接行业标杆企业推进产教深度融合。地方经济根据发展需求规划培育十大千亿产业链,在平板显示、航运物流、电子商务与数字经济、电子与软件服务、生物医药、机械装备、新材料等产业形成一些标杆企业或“三高企业”(高技术、高成长、高附加值企业)、“专精特新企业”等。我校全面对接这些行业标杆企业,推进产教深度融合,先后与宸鸿科技、友达光电、雅瑞光学、京东物流、汉航国际物流等30余家企业合作共建研究生“研究基地”或建立企业研究生工作站,将研究生论文研究与产业需求无缝对接,以项目为纽带提升研究生的实践能力(practice ability)、创新能力(innovation ability)、胜任能力(competence)等。此外,良好的项目实践可有效缩短研究生就业后的“适应期”,实现人才培养过程与工作过程相对接、人才培养环节与实际工作环境相对接,达到“能力链”与产业链有机融合的“双赢”。

3.成立导师组指导项目实践。按照新文科的要求,以知识、能力、素养和条件等为条件遴选校内外导师,兼顾管理科学性与工程具有交叉性质学科的特点,联合成立导师组或“双导师制”指导项目实践,联合导师可以是课题的原成员、课题合作者或者企业导师等。同时,制订激励和约束机制,强化导师(组)的过程指导和项目实践联动,形成利益共同体,在导师的合作形式、合作内容、时间分配、责任清单、分工明确、过程受控、绩效考核、成果共享等方面建立该模式实施的有效制度,以保障研究生培养质量的提升。

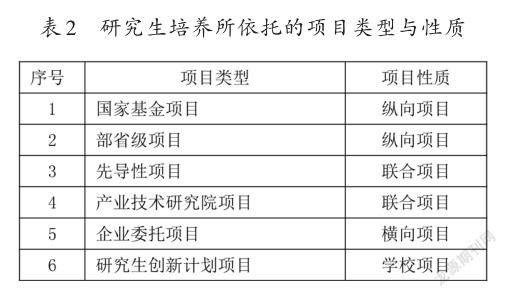

4.广泛挖掘各类相关“项目”形成项目库。兼具研究性与应用性的项目是“导师指导+项目实践”模式的关键。我校按照现有的管理科学与工程为重点研究方向,即在管理系統工程、电子商务技术、服务科学与技术等方面,深度挖掘各类与学科方向相关的研究项目,形成管理科学与工程专业研究生培养所依托的项目库,其类型与性质如表2所示。

在实施“六卓越一拔尖”计划2.0的背景下,“新工科、新医科、新农科、新文科”建设与实践是当前高校重点工作和任务。我校针对目前管理科学与工程专业研究生培养的现状,结合“新文科”建设要求,优化研究生培养全流程,构建“导师指导+项目实践”培养模式,挖掘各类相关“项目”形成项目库,设计实施该模式的有效制度安排。研究生通过参与课题研究,受到科研素养训练,不仅提高了硕士研究生结合实际运用理论知识和方法解决管理科学与工程问题的实践和创新能力,提升研究生培养质量,而且有利于硕士研究生拓展视野,真正把论文写在中国大地上。

参考文献

[1]陈志强,陈旭东.地方财经院校管理科学与工程专业硕士研究生创新能力协同培养模式探讨[J].西部素质教育,2018(15):01-03.

[2]孔德财,范钦满,刘长平.管理科学与工程学科多专业融合的人才培养模式构建[J].教育现代化,2019(101):72-74.

[3]侯芳,祝爱民“.双一流”背景下地方院校研究生培养全流程评价体系研究—以沈阳工业大学管理科学与工程专业为例[J].高教学刊,2021(05):07-12.

[4]高妍方,胡艳雪.大数据素养需求、内涵及培养途径研究—以管理科学与工程硕士研究生为例[J].软件导刊,2020,19(04):272-275.

[5]黄启兵,田晓明“.新文科”的来源、特性及建设路径[J].苏州大学学报:教育科学版,2020(02):75-83.

[6]樊丽明,杨灿明,马骁,刘小兵,杜泽逊.新文科建设的内涵与发展路径(笔谈)[J].中国高教研究,2019(10):10-13.

[7]教育部高等学校教学指导委员会.普通高等学校本科专业类教学质量国家标准[M].北京:高等教育出版社,2018.

[8]刘黎明,高玉梅,迟锋.新工科背景下应用型本科高校光电信息科学与工程专业人才培养模式研究[J].教育教学论坛,2019(34):242-244.

编辑:魏麟懿