抓住“一幅画” 提升“一个点”

张凤排

【摘 要】语言本身就是一种符号、一种图画,这些“图画”最终指向的是“意”,“意在笔先、言外之意”,是语言和图画所共同承载的东西。我们循着图画这一特殊的作用,借助事物图画、课文插图、想象图、情节图、结构图来展开对学生的语言和思维的训练。

【关键词】阅读教学 借助图画 提升能力

一、一幅事物图画,提升语言表达

第一学段的学生在阅读语言文字时,总要根据自己现有的生活经验,将文字图像化,并在脑海中浮现一幅幅画面,来理解语言文字,即以形象化的方式,对阅读材料进行简易加工处理,这就形成了该年龄阶段的学生对文字特有的图画理解。

特级教师高修军在教学《乡下孩子》这首儿童诗时,就是将诗中的“欢唱的黄鹂”“盛开的野菊”“捉一只蝴蝶”“含一片草叶”“挖一篮野菜”“逮一串小鱼”……这些富有情趣的文字“图画”,让学生通过读来感受,并根据自己的生活世界、精神世界自由想象画面,甚至可以作画,将诗和画联系起来,使每一个学生心中都有一幅自己的“乡下图画”。教学时因势利导,再让学生据图(或心中的图)说话,将图画用语言的方式表达出来。这样由言到图再到言的过程,也就是学生语言和思维共同发展的过程,比起单纯的由语言到语言的线性过程更充满活力。

笔者认为,学生的早期阅读过程,应该以丰富他们的生活世界为主要目的。尤其是在当今城市化不断推进的过程中,很多自然界的事物离学生越来越远,网络中虚拟的东西又同时在强烈地冲击着学生的生活和思维方式,为此我们更有责任让学生以某种方式认识这个世界,并形成相对丰富的表象世界。

二、一幅课文插图,丰富语言表达

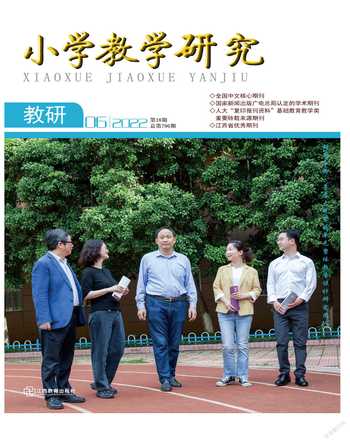

下面为笔者在教学统编版语文四年级上册《盘古开天地》时的教学片段:

师:请同学们图文对照,你们能从文中找出一个字概括文中的四幅图吗?请默读课文,边读边画。

读书交流。

集体交流。

师:谁来说说你对文中插图的概括?

生1:图1可以用“睡”字来概括,因为盘古是在一个类似鸡蛋的东西里睡觉。

生2:图2可以用“劈”字来概括,因为盘古拿着一把大斧头在用力地劈。

生3:图3和图4可以用“撑”和“倒”来概括。

师:同学们,你们找得都很好,你们还能从文中找出相应的词句来描述这四幅图吗?请你们再读课文,从文中找出来。

(生读课文交流)

生4:第一幅图,可以用“混沌一片”来描述。

师:你能想象着,用自己的话描述一下情景吗?

生4:到处一片漆黑,天和地混在一起,人民生活在黑暗中,生活在痛苦中……

生5:第二幅图我用的是“睁开眼睛、使劲翻身、拿起斧头、猛劈过去、天地分开”。

师:说得真好,你抓住了关键词句。读了这些词句,在你的眼前或是心中出现了怎样的盘古?

生5:勇敢的、力大无穷的……

师:请你带着这种感觉,大声地朗读这一节。

生6:第三幅图,盘古头顶天脚踏地,撑在天和地之间。

师:这样头顶天脚踏地,过了一万八千年,有可能遇到哪些困难?

生6:饥饿、严寒酷热、风雪……

师:你从这些词句中又看出了怎样的盘古?

生6:为人民的幸福甘愿吃苦、舍己为人的奉献精神……

师:是的,终于有一天,天地形成了,盘古倒下了,这就是文中的第四幅图。让我们读一读相关语句,再次感受盘古不惜牺牲自己而造福后人的英雄形象。

在小学生课内外读物中,一般都配有相应的插图、插画;这些图画与文本内容密切相关,甚至可以统领整个文本,成为教学中珍贵的教学资源。这些图画在丰富学生故事世界的同时,又与学生的心理特点、思维特点有着极为全面的契合。借助图画支点展开教学,对于丰富学生的思想内涵、开展思维训练,有很大帮助。

图画在这篇文章当中不仅仅体现了学生对文本理解的帮助,更体现出学生对故事独立的成功构建,表现为对阅读文本的理解性概括和创造性表达,与语言的内容和形式全面对接,对语言学习内化和运用有着广泛而深远的意义。

三、一幅想象图,透析语言表达

学习课文时,如果一味在“语言”这一单极世界里盘桓,有可能造成学生思维混乱,我们是不是可以借助图画这一功能实现对文本的理解呢?笔者认为,这也算是理解文章的一个支点吧。

如特级教师高修军《师恩难忘》中“课堂画”的教学片段:

生1:这是我画的图画。田老师在讲台前眉飞色舞地讲着故事,学生们在下面坐得笔直笔直的,专心地倾听着。

生2:田老师的故事深深地吸引着同学们,没有一个同学走神,他们都陶醉了。

师:田老师的故事娓娓动听,根据图画中人物的表现可以想象出来。我们现在来看一看作者刘绍棠如何用语言文字来画这个情景的。

(出示:我听得入了迷,恍如身临其境。田老师的声音戛然而止,我却仍在发呆,直到三年级的大学兄捅了我一下,我才惊醒。)

师:同学们,请读读这段话。想想看,这段一共有几句话?都写的是什么?

生1:写“我”听得入迷。

生2:“我”感觉身临其境。

师:这些都是作者听故事的感受。“身临其境”写出了“我”仿佛也成了故事中的一个人。

师:这充分说明了田老师的故事——

生3:特别吸引人。

生4:特别有魅力。

师:明明要写田老师的故事精彩,偏偏写了“我”的感受,這就是衬托的写作方法。读这样的句子,你仿佛看到了怎样的一幅画——

生5:一个男孩子瞪着大大的眼睛,盯着老师,发呆了。

师:是啊,作者的语言是会画画的,画出了一幅活的画。让我们再读一读,体会一下。

很明显,图画重在展现外在的表现,而语言重在描写内心的感受,在“对比”的策略中“文质”“言意”“形神”得以统一。更为重要的是,学生通过“图画”这一着力点,对文本语言进行了解构与重构,直指语言表达的奥秘,学生在言语实践之中发展了语言和思维。

统编版语文五年级上册《慈母情深》一课中,文章借几个事例歌颂母爱,因此可以用几幅图画来呈现作者表达情感的方法。读了这篇课文,有三个画面令人印象深刻——一幅是母亲工作车间的画面,一幅是母亲工作时背影及神情的特写画面,一幅是母亲从衣兜里掏毛票的特写画面。

因此可以聚焦这三幅图画展开教学:

第一幅图:

师:同学们,看到了母亲工作的场景,给你们留下了怎样的印象?

生:昏暗。

生:嘈杂。

生:炎热。

……

师:你从哪些字眼可以看出来?从这些字眼中你能读出什么?

生:“低矮、不足二百平方、七八十、蒸笼、震耳欲聋……”从这些画面我可以感受到母亲工作环境的恶劣、工作的艰苦。

生:母亲挣钱不容易。

从这个教学片段不难看出,聚焦一幅画面,进行言语和思维训练,将更加形象化。

第二幅图:

师:作者来到母亲车间,看到了一位怎样的母亲?想象画面,找出相关词句。

生:“极其瘦弱、脊背弯曲、疲惫的眼睛”。

师:从这些字眼中你又感受到了母亲是一位怎样的母亲呢?

生:为了家庭积劳过度。

生:为这个家,吃了太多的苦,受了太多的累。

师:这是一位多么伟大的母亲啊!请你怀着对母亲的崇敬再读一读相关语句。

第三幅图:

师:第三幅图,母亲掏钱给“我”,作者聚焦了哪一个特写画面?在你的脑海中出现了哪几个特写镜头?

生:“皱皱的毛票、龟裂的手、塞、俯……”

师:“看到”这些画面,你想到了什么?

生:“毛票皱皱的”,可能在衣兜里装了好长时间了,没舍得花。

生:“手裂了”,是母亲长时间干活造成的。

生:把钱“塞”给我,是怕我不要,这是对我的爱。

……

早在魏晋时期,王弼就认为阅读是“文—图—意”的过程,看来图画对阅读的促进作用是有目共睹的。

四、一幅结构图,理清文章构思

学生对文本内容的理解是知识结构化的过程。教学中,无论是对文本内容的概括,还是对叙事线索的梳理,甚至是指导学生对文本的背诵,文章的结构图越来越受到教师们的欢迎。它不像文章插图那么直观,或许是内隐的,或许可以用特殊的符号展示,但可以有效地帮助我们快速理清文章的脉络和内容,感受文章所呈现的“意”。

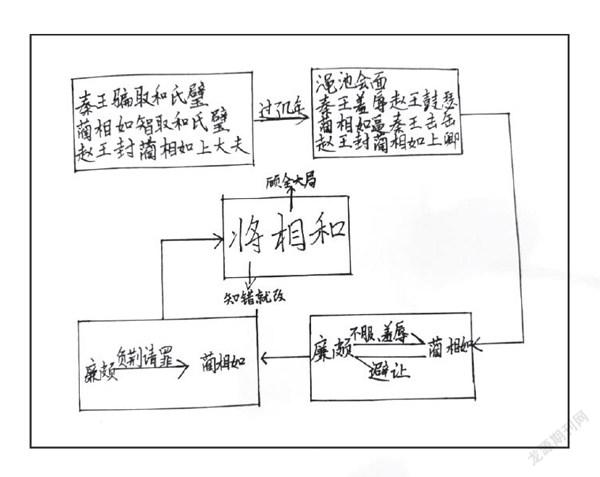

以统编版语文五年级上册《将相和》为例。

師:同学们,你们知道故事中讲述了哪些人物?

生:有赵王、秦王、蔺相如、廉颇。

师:这些人物之间发生了怎样的故事呢?

生(读文,思考后):秦王向赵王交换和氏璧,蔺相如智斗秦王,赵王封蔺相如上大夫。

生:渑池之会上,秦王羞辱赵王,蔺相如逼秦王击缶,赵王封蔺相如上卿。

生:廉颇不服蔺相如,蔺相如避让廉颇,廉颇负荆请罪。

师:有了人物,才有了故事;有了故事,才有了关系。同学们,你们能用自己的方式表达这些故事的关系吗?

这么多条线索的故事情节,用一幅结构图就可以概括了,看似复杂的教学任务,变得简洁起来。结构图不仅可以理清关系,更让我们在这一学习过程中得到启示,让人物形象高大起来,使得这一幅结构图更具有叙事的功能,文章的语言和结构这一整体的出现形式变得更清晰、可感。

再以统编版语文四年级下册《乡下人家》一文为例,对四年级的学生来说,乍一看,作者零零散散地写了许多内容,我们很难一下子理清文章的脉络。如果以展现结构图的方式学习文本,就会清晰明朗许多。

教师首先可以引导学生找出文章描绘了哪几幅图,通过读书交流,得出结论:瓜藤攀檐图、鲜花轮绽图、雨后春笋图、群鸡觅食图、群鸭嬉戏图、院落晚餐图和月夜睡梦图。作者通过对这几幅图的具体描绘,赞美了乡下人家善于用勤劳的双手装点自己的家园,创造属于自己的美好生活的品质。结构图如下:

从这幅结构图中,我们不难看出,作者通过描述乡下图景,先物后人、人景合一,赞美了乡下人家热爱生活,用自己的双手勤劳创造美好生活,作者的文思,通过这幅图得以更清晰地显现。

在教学中我们需要注意的是,图画不是目的,结构图更不是目的,读书的目的在于抓“故事”,明“文理”;图画在学文的过程中只是一个支点、一个助力,要让图画从课本中走下来,要用“画”和“述”的方式来再现文本内容,寻找训练学生言语和思维的支撑点,让这些隐藏的图画焕发出动人的色彩。