语调音系学理论发展中的分歧与争鸣

孟小佳

(1.内蒙古财经大学 外国语学院,内蒙古 呼和浩特 010070;2.复旦大学 外国语语言文学学院,上海 200433)

一、引言

20世纪初,语调研究以线性分析为主,语调被划分为调头、调核和调尾。到20世纪70年代以后,非线性音系学理论开始形成和发展,为语调的进一步研究提供了重要的理论依据。[1]语调音系学这一术语最初由Ladd提出,作为音系学理论的重要组成部分,该理论的产生和发展过程也折射出音系学理论线性观与非线性观之间的交融与博弈,一些重要的理论问题经历了提出、修正、再修正的反复推进过程。

语调音系学的代表人物Ladd将20世纪70年代末期前的语调研究归纳为两类:工具型研究(instrumental)和印象型研究(impressionistic)。[2]前者以IPO为代表,通过语音听辨实验等手段发掘语调现象对应的声学指征,从而实现语调表征的语音实现。后者以传统英国学派为代表,通过语调构型或调阶变化描写语调,实现为语调教学服务或完善发展结构主义音位学理论的目的。对于工具型研究者而言,他们所面临的重要问题是语调的声学指征及语音实现问题,对于印象型研究者而言,他们关注的焦点在于语调类型、数量与变化问题。两派学者在语调研究中的分歧引发了多次学术领域中的思想碰撞,而正是在这些语调问题的不断争鸣过程中,语调表征及语音实现问题得以不断推进和发展。

二、语调的表征问题

(一)超音段与自主音段

美国结构主义学派的代表人物Pike将音位的概念进一步细化为音段音位和超音段音位。[3]音段音位指能区别意义的元音或辅音音素,而超音段音位指比音段音位大的语音单位,包括重音、音高和音长等。根据结构主义的观点,语调是音高音位,由四个具有区别意义的平调构成,即超高、高、中高、低。[4]20世纪60年代后期,生成音系学(SPE)逐步取代结构主义音位学,成为音系学领域的主流理论。与结构主义音位学不同的是,SPE采用偶值的区别特征对音段进行表征,但因其仍将音系特征表征为单音层的线性序列,致使语音的音系表征出现羡余现象,且无法有效表征语调、重音等音系成分。

经典生成音系学派的学者们始终无法在英语语言学研究中找到突破口,对声调、节律等具有特定性质的音系成分进行有效表征。直到20世纪70年代中后期,Goldsmith在研究非洲声调语言时,提出声调独立于音段层面以外的另一音层,声调依照联结规约,通过联结线与载调单位进行联结,这种新的表征声调的非线性多音层理论被称为自主音段理论,该理论采用非线性表征方法能很好地解释SPE线性理论在音系表征中遇到的问题。[5]在自主音段音系学理论基础之上,产生的CV音系学,韵律音系学等均对之后的AM(自主音段-节律)理论和语调音系学理论产生积极影响。

(二)语调的线性表征

20世纪70年代,AM理论的两大理论基础——自主音段理论和节律理论都是非线性理论的代表。其中节律音系学认为重音是一种体现了强、弱结构的二分结构关系,而非音段的固有属性。[4]AM理论采用了节律音系学和韵律音系学的描写分析方法,将韵律成分的层级表征为语句中包含构词在内的节律关系,这种非线性的节律和韵律架构又进一步与关联声调层面的CV(辅音和元音)序列相连接,从而使非线性的自主音段变成单维的线性序列。[6]由此,AM理论将音高曲线表征为由离散的语调音系事件构成的线性结构,使语调的表征变得更加简洁明晰。

三、语音实现与赋值

IPO学派在语调的语音实现方面做出巨大贡献。它将语调描写与音高的基频值(F0)变化相关联,同时提出一个重要的理论假设,即音调曲拱是由一连串离散的语调元素构成的线性结构,这为Pierrehumbert提出语调的有限状态语法奠定了重要基础。[7]

(一)重调与重音的区分问题

重调(accent)与重音(stress)的区分在很长一段时间内是语调音系学家争论的焦点。Bolinger认为重音是一种从单个音节中抽象出来的词汇属性。重调与语调曲拱结构相联,包括主重调(primary) 和核心重调(nuclear)两部分。音高重调指话语中的实际凸显成分。[8]Hallidy 进一步细化Bolinger提出的概念,将重音解释为个体音节的凸显量化等级,同时区别了重音与重调,认为重音与凸显(salience)相关联,而重调与调核位置相关联(tonicity)。上述分析并未解释重音存在等级差异的原因及重音与重调的声学指征等问题。[2]随后,Fry将重音与语音学参数相关联,认为重音是基频曲线、时长、音强等参数的复合表征形式,重读的强弱程度与基频曲线变化成正比。Fry将重音归属为个体音节的量化特征,使得重音与基频曲线直接关联,但这一解释缺乏概括性。[9]

AM理论对上述问题做出修正,一方面,重音不是个体音节的抽象音系特征,而是韵律结构中特定音节的音系属性。重音不与基频曲线直接相关联,它与声学上的凸显相关,即它与时长、音强等声学特征相关。话语中的重音模式包含可感知的不同等级凸显(prominence),凸显等级与特定音节所在的节律层级结构相关。这就清晰地阐释了重音具有等级差异的原因,以及与重音相关的声学指征问题。另一方面,重调是一种语调模式,它是一连串离散的音高重调、短语重调和边界调的线性序列。[1]其中,音高重调位于重读音节之上,起到表征凸显位置(location of prominence)的作用。但需要指出的是,音高重调是语调曲拱的组成部分,它体现为多种音高变化,但并不直接表征凸显音节,凸显音节是与节律上的强音节(strong syllables)直接关联的。这样,就清晰地解释了重调的结构以及音高重调的声学指征问题,从而较为明确地区分了重音与音高重调的差异。

(二)拐点问题

拐点(turning points)指基频曲线的拐点,它与语调一致,其局部最大值对应高调,局部最小值对应低调。音高曲线上的每一个重要的拐点都指示了语调的存在,在某种程度上基频拐点等同于语调。[10]拐点问题实际上体现了充分赋值理论与不充分赋值理论在语调赋值问题上的争议。充分赋值理论认为必须对音高曲线上的所有目标值赋值,而不充分赋值理论认为语调目标值之间的过渡部分可以简单地表征为直线型插值(interpolation)。[11]

在对H*…L…H*序列的拐点赋值与表征上,Pierrehumbert认为在H*…L…H*序列中的低目标值L可能在语音上表征为一个相对较高的目标值,而且在这一序列中两个峰值之间可能并不是一段直线型插值,而是一段逐渐下沉(sagging)或下倾的曲拱型插值,因而H*…L…H*序列中的L不能准确定位基频拐点,故未在其语调描写系统中对基频拐点进行表征。[7]Ladd也对Bruce的拐点说提出质疑,即如果对H…L…H序列中非标星的低目标值进行表征,可能导致目标值过于密集。此外,语调与基频拐点保持一致也可能限制某些局部音系事件的音高调域变化。但他同时也对Pierrehumbert未表征H*…L…H*序列中低目标值的做法提出质疑,认为这会影响语调表征的透明性。因此,Ladd建议将H*…L…H*序列中低目标值拐点表征为H*+L…H*序列,这样既避免了对非标星号目标值的单独表征,又实现了对两个峰值之间曲拱型插值的描写。为了细化低目标值拐点的具体位置,Ladd又具体区分了H*+L…H*和H*…L+H*两种序列。[2]

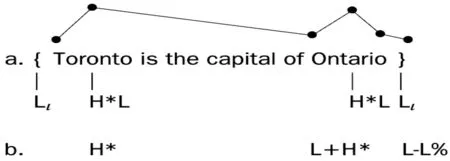

在对延迟峰(delayed peak)或勺型重调(scooped accent)L*+H的表征与拐点赋值问题上,Ladd通过对拐点赋值区分H*+L和L*+H两种重调类型,前者属于一般降调,基频曲线的峰值位于其所在音节的首部。而后者为升-降调,音高峰值位于所在音节的后部或紧随其后的音节上,因此可以将其表征为L*+H L-序列,用以表征基频曲线拐点的存在。此外,部分学者也尝试对L+H*进行重新表征,Gussenhoven将Pierrehumbert提到的H*…L+H*L-L%序列改写为LιH*L…H*L Lι序列(见图1),主张调核前的低目标值,除非与调核的距离非常近,否则没有必要对其进行表征。这就意味着Gussenhoven更强调对调尾部分的表征,而忽视对核心调峰值前低目标值拐点的表征。[12]由此可见,语调音系学的研究者对拐点赋值问题依然存在分歧。

图1 音高重调表征对比

(三)降阶问题

语调的降阶问题一直是英语语调研究中的重点问题之一。降阶(downstep)这一概念是由Pierrehumbert从非洲声调研究中引入英语语调研究的,用来描述在两个连续的高目标值之间插入一个低目标值,会触发第二个高目标值低于前一个高目标的语调现象。[7]Pierrehumbert认为英语中的降阶现象只能由“HLH”音高序列触发,但是这种语调表征手段明显存在音系不透明现象。[13]之后,在Ladd的建议下,Pierrehumbert对降阶的表征进行了修正,认为除HLH语调序列外,降阶也可以由二级音高重调(H*+L, H+L*, L*+H, L+H*)触发,[14]但她认为降阶不具有音系特征,只是语调特征的语音实现,可以通过计算平均值的方法获得具体数值。[15]

与Pierrehumbert倾向从量化角度解释降阶现象不同,Ladd选择从语调特征和韵律结构角度阐释英语语调中的降阶问题。他认为降阶类似英语中的语素,具有结束或完成等意义。“降阶”可以作为一种语调特征,用[+降阶]表示,标记为!H*。[降阶]这一特征具有相对稳定的组合关系,即在两个H*或者其他韵律成分之间包含低-高(L-H)或高-低(H-L)的组合关系。这里用低和高,而非重或轻(S-W或W-S),表示降阶的组合关系,是因为降阶组合关系包含两层含义,节律(metric)关系和相对凸显(prominence)关系,当整个调域发生变化时,降阶曲拱内部音高调域的高-低关系是保持不变的。[14,2]

此外,Liberman&Pierrehumbert首次提出末尾降调(final lowing)这一该概念,即在几个连续的降阶高调中,最后一个高调的目标值低于预期目标值。[15]随后其他学者也在不同语言中发现这种降阶会触发句末调域压缩的现象。[16-18]Truckenbrodt提出德语中存在降阶调前的调域提升现象,但是此现象不与末尾调域压缩同时存在。上述研究均为降阶现象在声学表征方面的重要成果。[19]

四、语调类型的数量问题

音高重调的数量问题(invetory of pitch accents)一直是AM理论研究学者争议的焦点问题,Pierrehumbert提出七种音高重音,两种短语重音,两种边界调。[7]虽然一些学者对七类音高重调中的三类(H*+H、 L+H*和L*+H)提出异议,但Pierrehumbert坚持保留除H*+H之外的六种音高重调。 首先,Pierrehumbert采用H*+H表征“平帽”型重调,之后将这一重调类型并入音高重调H*中,用以表示一种调值提升,调域压缩的高目标值重调。[6-7]其次,Ladd虽然承认二级语调(bitonal)的对立,但他反对通过星号标记并表征音高变化与轻重关系。他认为Pierrehumbert提出的音高重调类型L+H*只适用于核心调位置,而其他位置的L+H*应改写为H*+L,即一个高凸显目标值后接一个非重读低目标值。因而他将Pierrehumbert提出的音高序列H*… L+H*表征为H*+L… H*。为此,Pirrehumbert回应称L+H*除可以表征核心调外,也可以表征句首非重读低目标值,所以Ladd提出的音高序列(H*+L… H*)可以表征高凸显目标值后的音高走向,却无法清晰描写句首的音高实现情况。再次,Ladd提出用H*附加[+延迟峰]的特征标记取代Pierrehumbert提出的音高重调L*+H。[14]针对这一异议,Pirrehumbert予以反驳:由于H*与L*+H这两种音高重音类型的区别不仅体现在音高峰出现的时间点不同,还体现在音高峰值前的基频曲线表现不同。L*+H的低凸显目标值表征为一段音高峰前的基频曲线谷值,而H*则没有这样的音高表征。因此,如果取消L*+H这一音高重调类型可能会产生语调描写充分性不足的问题。根据Pierrehumbert对于音高类重调有限数量问题的解释,英语语调在原则上存在十种重调(pitch accents)类型,其中四种(L*+L, L+L*, H*+H 和H+H*)属于系统缺失现象,而其他六种重调(H*, L*, H*+L, H+L*, L*+H和L+H*)类型可以在实际交流中使用。Ladd提出的通过增加[降阶]、[升峰]和[延迟峰]三个特征标记语调的方法会导致英语语调类型总量增加,从而提升语调研究的复杂性。除此之外,[升峰]特征不是表征整个调域的提升,而是描写某段基频曲线峰值的升高;[降阶]特征不是描写某一具体调值,而是表征整个调域的压缩,二者在表征上的不一致,使得三个特征在整体上缺乏普遍概括性和解释充分性,因而不能真正起到简化英语语调表征模式的作用。

此外,Gussenhoven提出四种核心调(H*,H*L, L*H和L*)结合三种边界调类型,分别表示不同的降调、降升调、高升调和低升调走向。Gussenhoven提出的音高重调只有四类,显然比Pierrehumbert和Ladd的语调模式更为精简,[1]但在接受广度方面却远不及Pierrehumbert的语调模式。

五、音调-文本的联结问题

Pike认为语调的作用在于表明说话人的态度,而会话内容则是由文本传递的。[3]语调与语法并无相关之处,应进行分别研究。因此,在很长一段时期内,语调与语法分属于不同的研究领域,直到20世纪70年代,语调音系学的主流观点主张语调研究应架构于语法结构之上。至此,语调的语法化逐渐成为语调音系学研究的重要问题,其中分歧较大的问题之一就是音调(tune)与文本(text)联结的问题。这一问题实际上是研究语调成分如何被指派到相应的韵律域或与韵律成分上,其争论的焦点最初主要体现在作为自主音段的重音和声调是如何与音段文本联结的。首先,声调与文本联结的问题主要源于音调是独立于音段之外的实体还是一个音段特征。一些学者认为语调特征(如升、降)是隶属于音段特征的,[20]而另外一些学者认为声调/语调是独立于音段之外的实体,单一语调可以与多个音段联结,单个音段也可以与多重语调相联结。[21]但Goldsmith提出的合格条件(well-formedness condition)经过反复修正后,被认为是不具有普遍性的。这就为语调与文本的联结问题提出新的挑战。其次,重音、语调与文本之间的联结实际上是韵律成分与音段成分的联结问题。重音有别于语调,不仅独立于音段之外且具有强弱对立的结构性特征。Liberman & Prince在尝试运用节律栅或节律树将音高与重音相关联时,节律树所表征的音高(pitch)与重音(stress)的联结关系只强调了音高与较强节点(stronger nodes)的联结,而忽视了与较弱节点(weaker nodes)的联结(见图2a)。[7]因而这种树形的音调、重音与音段的联结方式只能表现重读音节的凸显情况,而不能清晰表现非重读音节的凸显情况,因而也不能很好地解释文本与音调(text-tune)的联结问题。再次,在音调-文本的联结过程中,短语重调(phrase accent)与文本的联结也存在问题。按照Liberman & Prince提出的词汇规则(word rule),语调结构应与句法结构保持一致,图2b中短语重调(T2)应与句末词的 “union”对应联结,但是根据Pierrehumbert的观点,短语重音实际上从“bulldozer”的末尾音节开始向右延伸的,因而图2b中的音调-文本联结方式事实上导致了短语重音与音段错位联结。因此,在文本-音调的对齐(text-tune alignment)问题上,Pierrehumbert(1980)之前的语调与节律理论存在解释概括性不足的问题。

图2 音调-文本联结模式

Pierrehumbert提出的音调-文本联结规则为:音高重调在韵律实现域中与最强的重读音节相联结;边界调与韵律实现域的边界相连接;短语重调不与重读音节相联结。[7]据此联结规则,标记星号的主重音,即音高重调占据节律栅(grid)的最高层(图3)。[10]二级重调(bitonal accent)的文本联结类似双音节音步与音段的联结方式(图3b)。

除此之外,一些学者结合语音学研究方法,通过实验手段从时长范畴关注不同语言中音高曲拱(或音段)与文本联结的精确位置,为进一步细化音调-文本联结做出了贡献。例如,调核前重音与目标值的联结位置与重读音节的松或紧相关,[22]调核前重音为升调时,不同方言中高目标值与重读音节相联结的位置不同等。[23-24]

图3 AM理论框架下音调-文本联结模式

六、结语

综上所述,回顾语调音系学的发展历程,Pierrehumbert无疑是最重要的奠基人和开拓者,她创立的AM理论也成为英语语调音系学中最具影响力的理论。这一点也是我的导师马秋武教授在平时教学中经常提及的,本文的选题和写作思路很多都是来自马老师,笔者特在此向他谨表谢忱。本文涉及的几个语调音系学理论发展过程中的重要问题,语调的表征与赋值问题、音高重调的有限数量问题、音调-文本的联结问题大多围绕Pierrehumbert的理论观点开展讨论。虽然有些问题至今也没有达成一致,如在音高重调的有限数量问题和语调的表征与赋值方面,Pierrehumbert、Ladd、Gossenhoven都提出了各自的理论观点,因而基于不同理论创建的语调标注系统ToBI和IViE的表征与赋值规则也存在差异。但正是由于音系学家们对理论问题的深入探讨和反复修正才推动了相关理论和应用研究的不断进步与发展。