杰克·波蒂混合媒介作品《打》的创作技法研究

●李其峰

(浙江音乐学院,浙江·杭州,310024)

新西兰作曲家杰克·波蒂(1944-2015)是中国音乐界的老朋友了,在与中国音乐接触、采风与交流等音乐活动的近三十年中,集作曲家、音乐学家和摄影家等多重身份于一身的杰克·波蒂运用中国音乐素材创作了许多杰出的作品,如根据彝族口弦音乐创作的《朗歌》(Long Ge)、运用口弦、苗家和芦笙音乐创作的《内地》(interio)等等。本文研究的作品《打》(Beat)是作曲家在去世前(2013年),运用中国西南民间音乐素材,为《四面来风——紫禁城室内乐团与新西兰弦乐四重奏音乐会》创作的一部混合媒介音乐作品。该作品将中国传统乐器、弦乐四重奏、录音带及视觉媒介融为一体,以“打”作为作品的主题和线索,集中展现了中国四个不同地区、不同民族劳动人民在不同类型的劳动过程中创造的音乐和音响。

《打》共299小节,分三个乐章,演奏时长19'03''。三个乐章均运用了作曲家在中国西南地区采集的劳动号子音乐和劳动中产生的节奏性音响素材。其中,第一乐章用的是景颇族《舂米歌》素材;第二乐章为四川工人锤敲混凝土的音响素材;第三乐章则用的是建筑工地集体劳动时演唱的号子旋律和棉花弹匠劳作时工具产生的节奏性音响素材。每个乐章表现的音乐主题皆与劳动中规律节奏的敲击或击打动作相关,由于不同劳动类型之间劳动强度的不同,在劳动中形成的“打”的节奏和音响也不一样。因此,作曲家根据这一特点将三个乐章的速度作了快-慢-快的结构布局。

一、从原始录音中获取基本音高材料

作曲家通过对原始录音中的劳动歌曲和音响素材进行记谱,从中提取出各自的音阶或音高素材后再用于创作。这便是作曲家为真实呈现原生态音乐而采取“逆行式”创作的主要方式。尽管这部作品以原始录音与现场乐队结合的混合媒介体裁进行创作,但乐队若要与录音有机融合则需在音高、节奏、调式、音色等方面建立统一的基础。

(一)景颇族《舂米歌》的调式音阶

从作曲家在第一乐章中为《舂米歌》的记谱中可以发现,该劳动歌曲的调式为C徵调五声音阶。歌曲旋律横向进行主要以二度、三度、四度、五度和八度音程为主。二声部对位形成的和声音程主要表现为二度、七度、三度、五度和八度。

(二)工人敲击混凝土劳动歌曲中的音列

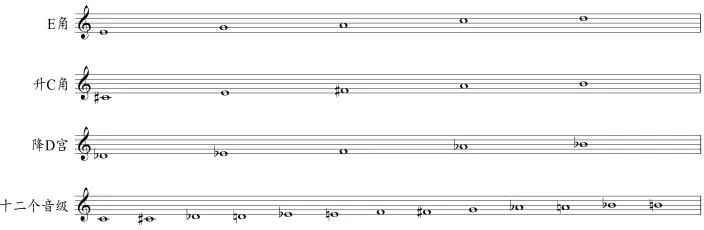

第二乐章劳动歌曲所采用的调式音阶结构十分独特,从记谱看,该歌曲旋律音高素材从低到高排列呈现出以下音列结构(见谱例1)。

谱例1:

如以音列结构的特点看,其似乎为C宫清乐音阶加一个变音“清宫”。然而,旋律中对#C的强调却十分突出。

谱例2:第一句101-106小节(分栏拍)

谱例2声乐部分第一句开始两小节的旋律依次以B、#C、A、B、E、#C的顺序进行,显然#C为A宫五声调式中的角音。然而,歌曲第二句旋律建立于E角调,音列中的F则只在弱拍位置出现一次(159小节),且为衬词旋律片段中,故#C作为E角调中清角的特点更为明显。因此,谱例1中呈现的音列具有多种不同五声调式综合的特点。

(三)工地劳动号子与弹棉花产生的音高材料

工地群体演唱的劳动号子旋律只有两个音:C和D,经过作曲家人为加工后,该号子便形成了一个完整的C宫调五声音阶。需要注意的是,尽管该号子经过加工,但其音高材料仍来源于录音素材(工人敲击混凝土演唱的衬词旋律)。弹棉花音响素材产生的音高同样只有两音:bE和F,通过音响的记谱可以发现这两个音只形成了横向进行的大二度旋律(见表1)。

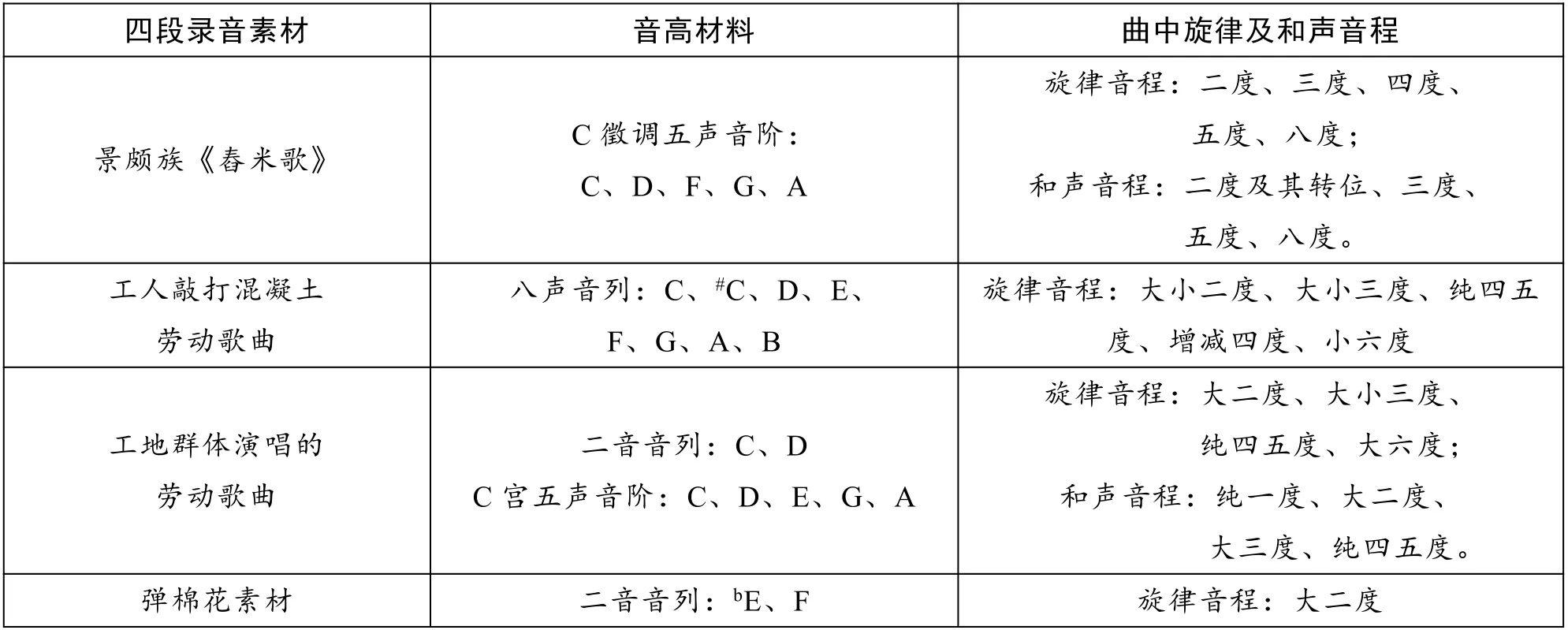

表1.四段录音素材中原有的音高材料

二、调性处理方面体现出“原始”与“现代”的结合

(一)综合调式形成半音化音高语言

“任何两种或更多种类的调式都可以在同主音或不同主音的条件下进行综合,以最终达到对十二个半音的自由运用。”[1](P42-56)综合调式由巴托克首先提出,但在结合中国民间音乐的创作中获得了极好的效果。在作品的录音素材中,工人敲击混凝土演唱的劳动歌曲暗含了不同调式综合而形成八个音级的音列结构。而在整部作品的创作中,作曲家更是通过利用调式综合的手法形成了对录音中民歌素材的调性扩展,并因此获得了对十二个半音的完全支配,从而形成了五声性半音化的音高语言。

1.以宫为角形成五声性特点的现代九声

在第一乐章的前70小节中,录音与乐队均建立在C徵调基础上。直到第71小节乐章接近结束时,乐队通过在68-70小节由琵琶和大提琴声部对宫音F的强调后,以宫为羽形成了向下属方向bA宫的调性扩展。bA出现后利用衬词的五度音程动机连续向上五度跳进得到bB(商)与bE(徵)。值得注意的是,F宫调式中的各调式音级仍不断出现在各声部中。所以,这一过程并不是转调,而是通过以宫为羽完成调性扩展后的调式综合。

谱例3:第一乐章70-75小节形成的调性扩展与调式综合

然而,调性扩展的脚步并未停止,仅七小节后,中阮声部bA以宫为徵上行四度进行到bD,形成了向bD宫的扩展。直到乐章结束,各声部对bD的强调及F宫内音级继续出现,形成了F宫与bD宫的调式综合并产生了九个音级。

最后一小节长笛与扬琴奏出bD、bA、bE、bB四个bD宫调内音级,落音为bB。笙仍奏出G、C五度下行动机,落音为C。弦乐组由小提琴II声部在小字一组首先奏出bD,并五度上行与提琴I声部齐奏bA、bE、bB三个音,落音为bE。可见,作曲家通过调式综合手法刻意模糊乐章主要调性,并以此淡化第一乐章的结构边界。通过调式综合不仅形成了对原民歌素材的调性扩展,更为该乐章结束部分增添了奇妙的音响色彩,同时,也使作曲家获得了更多的半音材料,其皆因调性扩展、综合而成。

2.多种调式综合形成十二个音级的自由支配

在作品第二、三乐章中,调性扩展及将多种不同调式进行综合的手法仍在继续。一方面,通过调性扩展形成了更多的五声调式;另一方面,将不同的调式综合后得到了对十二个音级的自由支配,这便是作品表现出半音化倾向的主要原因。

第二乐章中的劳动歌曲素材其使用的八声音列本身便包含了不同调式综合运用的意味。通过对歌曲句法的分析及调式主音的判断,其应为#C角四声音阶与E角六声音阶(加变宫)的综合。作曲家根据该劳动歌曲素材的调式结构特点,将其与第一乐章由调性扩展产生的bD宫五声调式进行综合,又补足#C角调的羽音(#F),从而得到了完整的十二个半音。

谱例4:

由于#C与bD为等音,所以bD宫也可看做是#C角为宫进行调性扩展的结果,这便可以解释第一乐章结尾处作曲家扩展出调性bD宫的原因,其目的较为明确,即通过bD宫为纽带将第一乐章与第二乐章联系在一起。

第三乐章以第二乐章形成的十二个音级综合调式为基础,但从该乐章第一部分明确及暗含的调式看,应为C宫、bG宫、#F宫、G宫、bA宫系统的综合。其中,bG宫为第二乐章结束时以bD为徵形成调性扩展的结果,#F宫为bG宫的等音调式,可见调式之间的联系在第二、三乐章间依然存在。

在实际情况中,第二乐章与第三乐章通过十二个音级形成的调性扩展与综合要更为复杂,有时难以判断出何为调式中心或扩展出其它新的调式、形成哪些调式的综合等。由此也可看出该作品在第二、三乐章由于调式进行综合后半音化程度之高。但是,从作品的音响效果看,其并不像严格十二音或自由无调性那样回避调性,而是具有极强的五声性音响特点。尽管作品半音化程度较高,但作为色彩性的运用非但没有破坏原生态录音的旋律风格和音响效果,而且使这些采自中国民间的原始音乐素材与作曲家搭建的结构框架形成了良好的风格统一,并且在整体音响上表现出原始与现代完美的结合。

(二)泛调性

两个调性的结合被称为“双调性”,两个以上不同调性在纵向同时结合的调性处理称为“多调性”。“双调性”与“多调性”有一个共同的特点,即不同层次拥有明确的调性中心或说是调。“泛调性”则不然,其主要特征便是调性中心的模糊,或者说调性中心处于游离的状态。当然,这里要排除严格的十二音音乐与无调性音乐。在《打》的第二、三乐章中,由于调式综合一体化程度较高,各调性中心并不明确,主要通过对各层次旋律或和声中暗含的调性关系来判断各结构部分所处的调式背景。并且,在持续的调性扩展中,新调的出现与原调继续形成综合,若干不同中心音同时发挥作用,反而模糊化了调性的中心,因此,该作品呈现出典型的“泛调性”特点。

谱例5中101-106小节为工人敲击混凝土所唱劳动歌曲的第一句,笙与录音声部形成同度模仿,尽管旋律中出现C音但不妨碍#C作为调式主音。而在下方的弦乐组小提琴II声部中C到E的循环进行则暗示出E为中心音的E角调式背景,109小节笙奏出A、C、#C、E,同时筝在A、C、E与G、C、E构成的和弦冠音位置又强调E,颤音琴也在弱拍和强拍位置奏出E音,可见E作为中心十分明显,但是又无法确定是E徵还是E角。与此同时,琵琶与二胡II声部又同时在弱拍和强拍分别奏出bB和#C,#C与bD为等音,又暗示出bD为中心音的倾向。由此可见,该部分的调性中心并不明确,多个中心音流动并共同作用的现象形成“泛调性”的创作特点。

谱例5:第二乐章100-111小节

(三)局部结构中的同音列复合调式

同音列复合调式是多调式与多调性的处理手法之一,桑桐指出:“同音列复合调式,是各声部之间的音列可合成为同一自然音阶结构而基音或中心音不同的调式纵向结合……这是单一调性与双调性之间的中间形式,由于两声部的音列属于同一整体音阶结构,因而具有单一调性、调式的性质,但基音或中心音不同,故又接近于双调性。”[2](P56-67)作曲家在第一乐章就采用了此处理方式。

谱例6:第一乐章35-43小节

谱例6为第一乐章35-43小节弦乐组三个声部形成的模仿复调。在此之前的33小节中,中提琴声部首先进入并在小字三组奏出全音符C,小提琴II声部在后两拍同度模仿进入。谱例中,小提琴II与I声部的二分音符级进下行便是《舂米歌》到达旋律最高音后下行运动的骨干音。其中,I、II小提琴声部模仿的起音均为C但结束于G,其调式为G商调。中提琴声部则为C徵调。由此可见,三个声部为两个不同调式的纵向结合,但G商调与C徵调属于同宫系统,这两个调式音阶,实为同宫系统的调式音阶,只因主音不同,故而形成了同音列复合调式的处理。

同样的手法还表现在紧接弦乐组之后长笛、笙、扬琴和琵琶声部形成的模仿复调中。第一乐章35-48小节,作曲家对四个声部进行了分组:笙和扬琴一组演奏同一旋律主题,相隔一拍半的时值后,长笛与琵琶为另一组同时演奏模仿声部,两组乐器分别承担二声部模仿复调的两个声部。其中,两个声部的起音皆为宫音(F),但调式主音则分别为徵和商,表现出了同音列复合调式的处理手法。

三、乐队与录音素材结合的复调处理手法

《打》在复调技术运用方面表现出了灵活多样的特点,既包含单一调性的复调,也存在接近于双调性的复调,既有不同乐器声部间构成的复调,也有几个乐器与录音中人声旋律形成的复调,但总得看来主要表现出两种复调类型的运用:模仿复调和支声复调。

(一)模仿复调

模仿复调主要表现为乐队中某一乐器组内或某几件乐器根据录音中的人声旋律片段(或旋律骨干音)为主题而构成两个声部或多个声部运用单一调性、同音列复合调式的模仿复调。参见谱例5和6。

(二)支声复调

支声复调具有多种不同的类型,如:分合式支声、平行进行式支声、装饰性支声、变化节奏式支声、简化式支声、复调式支声等。支声现象广泛存在于我国的民间多声部音乐中,作曲家在创作《打》时加入支声的手法可以说是遵循中国传统音乐审美习惯而采取的一种“入乡随俗”的创作方式。通过支声手法的运用既符合了中国传统音乐重视横向旋律线性进行的语言特点,同时也对作品中的人声旋律形成了良好的陪衬或突出效果。从作品中运用的支声情况看主要表现为几件乐器与人声旋律构成的变化节奏式支声和复调化支声两种类型。

1.变化节奏式支声

变化节奏式支声指的是与主旋律比较而言通过改变节奏形成的织体进行。节奏的改变可繁可简,这种支声形式主要依附于音高以突出某一重音或节奏型为目的,强调与主旋律形成的节奏律动。如第二乐章第一部分笙与录音中劳动歌曲第一句形成的支声形式即为变化节奏式支声。

作品第二乐章102小节(见谱例5),人声旋律进行到A音时,笙开始进入,其与人声旋律构成支声织体时并未改变旋律音调而是改变了节奏。103小节人声声部A音经过E到#C下行的三连音节奏及104小节C到E的八分音符节奏在笙的声部中被简化处理。此外,该部分录音中劳动歌曲的第二句末尾处与乐器声部也构成了这种变化节奏式的支声织体。

谱例7:第二乐章123-131小节

谱例7中,长笛、笙、扬琴和琵琶声部以不同的演奏法,通过改变节奏的方式形成了声部间的变化节奏式支声,并与录音中的人声声部构成了变化节奏式支声和复调化支声的综合运用。由于不同音色的结合以及节奏上形成的错位,声部间在音色和音高上产生了有前有后、参差不齐的效果,这与我国民间群体性歌唱传统的演唱习惯是十分相似的。李吉提先生就曾考证过民间歌曲“为什么不唱齐”的问题,她在文中记录了受访群众给出的解释:“大家下田插秧太闷就想唱歌,你开口了我也想唱,所以唱歌也是有前有后的……‘唱齐了不好听,高高低低才好听’。”[3](P26)简单朴素的回答却道出了劳动人民的审美观念,作曲家能够发现这样的细节并在创作中运用支声手法刻意制造出“唱不齐”的效果,足以反映出作曲家对事物观察严谨、仔细的态度以及在艺术创作中朴素、求真的观念。

2.复调化支声

“复调化支声实际上是指支声织体当中本身具有模仿复调化倾向的形式,或织体中局部是复调,后续形成支声的形式,表现为支声形态分离程度大,声部独立性强。”[4](P96-112)谱例7中,笙、扬琴、中阮与人声声部根据同一旋律密接和应先后进入,四个层次相对独立,纵向上又形成时分时和以分为主的支声形式,构成了复调化支声。此外,作品中多处地方均表现出复调化支声的创作手法,如第二乐章134-141小节笙、琵琶、扬琴、中阮、三弦和录音中劳动歌曲的第三句旋律也构成了复调化支声。

四、和声手法

(一)五声纵合性和声手法

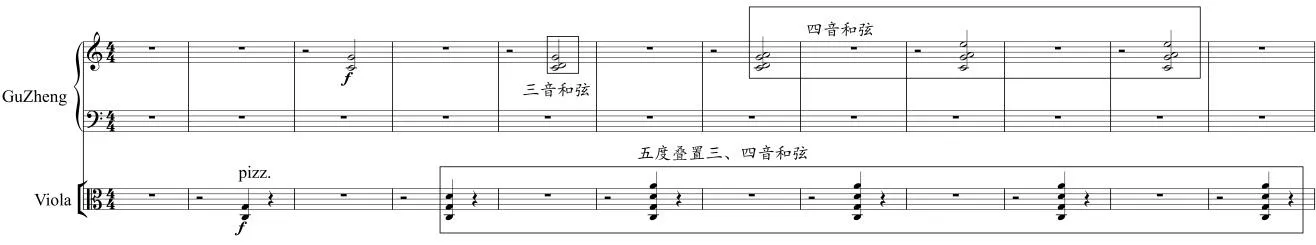

通过对作品和声手法的分析可发现作曲家在第一乐章的创作中主要运用了五声纵合性的和声手法。该手法“是以五声调式中各种音程的纵合作为和弦结构基础的和声方法,它体现了五声调式的特性,属于五声调式类型的和声方法。”[5](P20-44)五声性旋律中的各音相互结合可以构成多种不同的音程,如:同度、大二度、大三度、小三度、纯四五度、大小六度、小七度和八度。此外,三个音、四个音和五个音的纵合可以形成多种不同形式的和弦结构。第一乐章中出现的音程与和弦类型主要有:1.同度、八度、大小三度和四、五度音程,这其中包括多声织体形成的纵向音程结合。2.三音和弦。3.四音和弦。

谱例8:第一乐章1-12小节

谱例8为第一乐章1-12小节古筝与中提琴声部,其中既有F宫调中C、D、G(古筝)以大二度与纯四度构成的四度三音列式三音和弦,也有C、G、D以纯五度叠置形成的三音和弦(中提琴);既有以大二度、纯四度叠置的五度四音列式四音和弦(古筝),也有以纯五度叠置的五度四音列式四音和弦。以筝的声部为例并根据五声纵合化和声手法对和弦根音的判断,其声部中音程、三音和弦和四音和弦的低音C即为根音,它们在和弦连接上形成了同根音和弦连接,明确了C徵调的调性。

(二)五声性半音化和声手法

作品中五声性半音化和声是在五声性调式风格的基础上由于调式扩展及调式综合一体而形成,和弦运用中的半音化特点即来自不同调式综合后出现的不同调式音级。

谱例9:第二乐章90-99小节

谱例9中,长笛与笙形成的对位织体都在强调E音,但长笛声部出现变音#C,暗示出E为中心音的E宫或A宫调式背景,而笙的声部则是明确地建立在E角调,二者主音相同形成同主音调式交替。90-91小节琵琶、筝、颤音琴、二胡声部上建立的和弦便是E角调宫、角、徵音三度叠置大三和弦加调式交替产生的变音#C。#C作为该和弦的低音或似别有用意,果然在第三小节的第一拍,原和弦去掉了#C并加入A和bB两音构成省略七音的九和弦结构,而紧接其后的第二拍又还原成上例开始两小节的和弦结构,这两个和弦形成了低音bB到#C的声部进行,并由于A音的加入暗示出#C角和#C(bD)宫调式的同主音调式交替。97-99小节弦乐声部中提与大提声部奏出的四个音bB、bA、F、bE较为明确属于bD宫调式音级,而其上方I、II小提琴声部奏出的E、G、A三个音则是E角调调式音级,两个调式的音级综合后出现了五度、小二度、大三度的纵向音程结合。以上几处和弦结构中的变化音均是由于调式音级扩展的结果,其直接导致了和弦结构及和声进行形成半音化处理的特点。

结 语

通过对混合媒介作品《打》的技法分析可以发现,作曲家主要以原始录音素材为核心进行创作。不管是在作品调式音阶、复调手法、和声技术、乐器组合等创作手法方面,还是在原始录音、视觉媒介与现场演奏融为一体的作品多元呈现方式方面,作曲家都力求能真实、朴素地还原或展现原生态音乐、音响的原始面貌。他的创作不是简单地引用、移植或通过提取原始录音素材进行改编,而是更带有将民间原生音乐进行发掘、保护和传播的音乐学研究意味。他的创作与著名作曲家周湘林的观念不谋而合。周湘林在运用民族音乐进行创作时曾谈到:“民族音乐精髓的东西,就像一块璀璨的宝石……你要去变形它吗?不要,要保持它,你就把它放在一个很考究的台子上,下面铺着天鹅绒般的布,给它设计一个非常考究的玻璃罩,然后用打得很好的射灯光线去照射它。”[6]杰克·波蒂的这部混合媒介作品无疑很好地体现了这一点,更难能可贵的是,杰克·波蒂对待非本民族音乐文化的态度,他始终追求着一种平等的,全球化视野下的跨文化精神。他从局外人的角度,用文化他者之眼观察着各国家、民族的音乐,同时,作为作曲家他又扮演着局内人的角色,隐匿着自己的精巧创作,将各民族的民间音乐素材作为作品中的主角。杰克·波蒂这种以他者文化为核心并将自己的创作与原素材进行融合的创作手法,不仅丰富了音乐创作的技术手段,更体现了尊重文化多元与融合的态度。在他的创作中,我们看到人类文明的多样性和民族文化的独特性得到了有力的彰显。