通过声音修辞成就音响叙事

●韩锺恩

(上海音乐学院,上海,200031)

【引言】

《通过声音修辞成就音响叙事》,这是一个旧的命题,我曾经在2012年以近似命题撰文发表,[1](P122-130)之后,在教学与科研过程中又有新的内容增长与意义生成,遂,以此作文提交会议并求教于各位。

近年来,我在研究音乐美学与当代音乐问题的过程中,基本上都是将音乐作品作为一个实体依托来进行的,并由此为自己的研究与写作以及教学设定这样一个基本的学术范式。

2016-2017学年,我在上海音乐学院为理论学科在读硕士、博士研究生开设:《音乐学相关问题10讲》选修课,其中,第8讲:瓦格纳作品的工艺结构并及音响结构力与感性结构力。就是试图通过5个结构问题——主导动机,无终旋律,半音技法,声乐器乐,音乐戏剧——切入其中。

前不久,在2019上海音乐学院第二期音乐美学与艺术学理论主题讲坛暨暑期研习班的授课中,我以瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》为个案,作为长时段研究的阶段性成果,通过授课就以下5个问题进行讨论——声音质料与音响理式,声音动能与音响力场,声音修辞与音响叙事及音乐示意,从意象思维到意境逻辑再到境界概念,从音响结构形态实底到听感官事实确据。

简约还原——

声音质料与音响理式,

声音动能与音响力场,

声音修辞与音响叙事,

声音意象与音响意境,

声音事实与音响实事。

2018.6.10-11,我在北京中央音乐学院参加会议期间,曾经就相关问题作了如下概括——

四调:语调→声调→音调→曲调,以及包含有情调、腔调、格调的乐调;

四力:引力/向心、斥力/离心、张力/扩张、合力/聚集;

四素:质料、体量、动能、力场;

四构:结构引擎、结构节奏、结构对位、结构呼吸;

四律:自律、他律、和律、合律;

四气:气息、气势、气焰、气象;

四象:行象、艺象、意象、元象(本象);

四况:声况、情况、意况、至况(元况);

四术:音响技术、音声艺术、声音美术、音乐学术。

进一步,由此牵扯音乐中的艺术声音存在自身(to be),即在哲学本体论层面,把音乐的声音纳入到艺术理论与美学的范畴中间,再从是其所是并且如其所是(海德格尔)的形而上学高度,去识别与辨认音乐的定位,尤其是在接续自然天成的声音、人为造成的声音、历史生成的声音之后,去持续逼近本有自成的声音。

由此,想到敦煌壁画中的一幅画:不鼓自鸣。

所谓自鸣,实际上已然摆脱物物相及发响的声音现象,就如同某一物(非二物以上的物与物)在不发生摩擦、碰撞、敲击之物物相及发响的情况下,通过自有动能而发响,并进一步呈现其自生力场,一种合乎声音自形式(元形式)的独特发响。

由此引发的问题——

音乐作品中的艺术声音,

究竟是自以为是的声音?

还是之所以是的声音?

【修辞】

修辞本来只是一个关于文字语言修饰的修辞,作为语文学中的一个概念,表示对文字词句的修饰,其本意是为了语言表达的准确鲜明并生动有力,以寻求与运用一种合式的表达方式。

及至20世纪90年代,在西方,随着以新叙事理论为依托的后经典或者后现代叙事理论的出现,修辞问题再度凸显,以至于成为一个具有语言结构功能的修辞。

于是,修辞与叙事的关系,便由分别主次的附属转换成为不分主次的相属:叙事的充分且圆满与否,在相当程度上,取决于修辞的有效并成全与否。

我甚至于就此想到,没有修辞就没有文学。因为仅就叙事而言,文学叙事与日常叙事没有本质的差别,两者都是在叙述一件事情,或者就像俗话所说的那样,是在讲故事,即讲述一个过去了的故事。那么,真正的差别在哪里呢?我认为就在于:文学是通过修辞的叙事;或者更加严格地说,文学就是通过艺术修辞的叙事①。

在此,请关注美国叙事学家费伦以《作为修辞的叙事——技巧、读者、伦理、意识形态》命题的那样,其基本句式的陈述——

出于一个特定的目的在一个特定的场合给一个特定的听(读)者讲的一个特定的故事。[2](P11)

这里的目的、场合、听(读)者、故事,都是传统的叙事元素,但是,对所有元素都用特定加以修饰,尤其是极度凸显讲本身的结构力场,也许,这就是这种叙事理论之所以新的一个理由。同样值得关注的是,该文进一步又表述了这样一种新的叙事结构——

首先是叙述者向他的读者讲故事,

然后是作者向作者的读者讲述的叙述者的讲述。[2](P14)

其中,就叙述者的讲述而言,很明显,已然将重点指向了作为修辞的叙事。

我对叙事与修辞的关注,起先,是在2007年,我在提交2007’第二届全国西方音乐学术研讨会论文《作品修辞——西方音乐史教学与研究的若干个案》中提出:作品修辞(包括:整体结构描写与纯粹感性表述)概念②。

之后,在此基础上,进一步深入作品内部,以声音修辞命名。即:一种声音的有序衔接,一部作品有那么多音构成,之所以由这些音构成,一定是有各种结构因素、方式以及相应依据的,大的方面,从始端第一个音出发如何达到终端最后一个音,小的方面,第一个音和第二个音的关系,其实就是修辞。

由此提出——

观照声音自身的结构修辞理念。

并以《声音修辞以及音响叙事乃至音乐意义成就——忆黄师携后生再学问》命题撰文,进一步提出——声音修辞→音响叙事→意义显现——之逻辑环链③。

再后来,我干脆将作品修辞与声音修辞分别置于音乐学写作与音乐书写之不同范畴。

【音响诗学】

2017年2月13日,这一天正好是瓦格纳逝世134周年的日子(1883.2.13),我开始断断续续研究瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》,并由此提出音响诗学的概念——

通过音响结构形态以及相关者音响叙事与声音修辞,去研究艺术声音之自有动能(声音动力的自在能量)与自生力场(由声音动力持续释放自在能量而自行生成的声音场域)。

相应的策略是——

通过临响,依托听感官事实(确据),以乐谱为底本,通过深度阅读(实底),进行相关古典钩沉与今典考掘的分析讨论研究与写作。

其中,与其相关概念的概括定位——

单场次洪水总量对比选取了1992—2016年系列中,实测流量最大年份1998年的最大实测洪水段,其实测最大流量为流量208 m3/s;汛期总量和年总量选取汛期径流相对丰沛的2011年进行对比分析计算;其中推算流量,高水部分采用1992-2016年历年单值化关系线推算,中水部分多年单值化关系线推算,低枯水部分采用单年率定关系线推算,对比结果见表5。

音响叙事:有别于文学性情节叙事,通过有结构驱动的声音修辞所成就的音响事件。

声音修辞:有别于戏剧性动作修辞,依托各种结构因素、方式以及相应依据所实现的声音衔接与叠置。

他律性叙事:通过音乐形式语言去叙述音乐之外的东西;

自律性叙事:通过音乐形式语言去叙述音乐存在自身。

建构性修辞:通过形式建构去不断生成语言规训并叙事范式;

解构性修辞:通过形式解构去不断变异语言规训并叙事范式。

如前所述,修辞与叙事的关系由分别主次的附属转换成为不分主次的相属,这里,需要特别强调的是,叙事与修辞的关系。

我的看法,仅仅从叙事或者修辞角度去研究音乐,似乎不足以说明问题的实质。比如说,仅仅用修辞的话,似乎只是以此替换了一个结构音乐技术手法,而只有把特定修辞动作与其相应者叙事关联一起进行研究,才能真正逼近音乐的内在结构,并以特定的方式把其中的关系描写出来,再加以独特的表述。

比如——

句式修辞(上下轮廓,高低幅度,强弱交替,起伏逻辑),

音程修辞(由布拉姆斯第一交响曲c→E→bA→C调性布局,以及李斯特三度④牵扯西方音乐历史进程中的某些音关系:四度/古典→三度/浪漫→二度/现代),

调性修辞⑤(绝对音高结构的上善若水⑥,绝对音高表情的天地乾坤⑦);

2.音长叙事——

句读修辞(左右张弛,长短速度,疾徐互动,段分逻辑);

3.音强叙事——

音势修辞(前后凹凸,厚薄深度,刚柔相济,张弛逻辑),

曲体修辞(规整划一,长短交替,呼吸断续,和声终止,重复变化);

4.音色叙事——

音块修辞(明暗亮度,正负色度,浓淡厚度,冷暖温度,阴阳离合,闪烁逻辑),

织体修辞(线条穿插,团块叠置,功能和声,结构对位)(线状、点状、块状、复合[3](P80-127));

5.童话叙事——

形态修辞(稚拙的语气,蹒跚的节律);

6.音乐戏剧叙事——

主题修辞(主导动机:置于集成曲式之中的主导动机),

终止修辞(无终旋律:通过各种方式避开终止以扩张和声结构),

导音修辞(半音技法:一切都似乎处于不定的流动之中),

声部修辞(声乐器乐:不同发声器融通成体,同一发声体的有机涌动),

整体修辞(音乐即戏剧:用声音写故事,用戏剧写音乐,依托戏剧写音乐,通过音乐写戏剧)。

【个案】

以下,仅择取瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》相关主导动机,仅针对与围绕发言主题:《通过声音修辞成就音响叙事》,就其音响结构形态做一些分析与讨论。

这里的主导动机编号,系依据5个研究文本(罗杰·斯克鲁顿、玛丽·高费特、F.考德、曲锐、网络数据)所列出者,通过汇总重新加以编订,共60个主导动机。

与此同时,拟通过直观图形辅助呈现相关主导动机之音高组织结构。

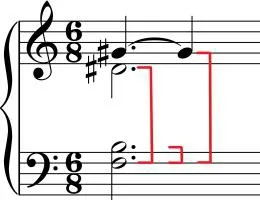

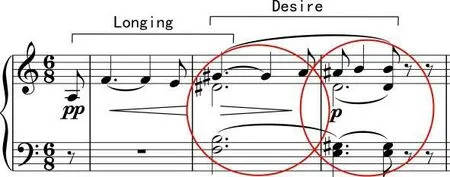

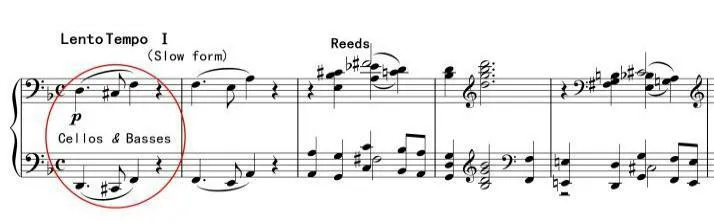

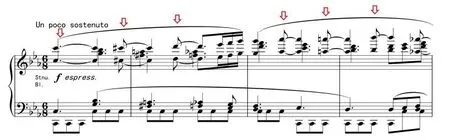

(1)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机1、2:渴望与欲望。

谱例1:

基本前提——

通过特里斯坦和弦连接的这两个主导动机的音响结构力,主要来自和声:构成特里斯坦和弦声部半音进行的和声进行,就是增六和弦至属七和弦。这是该剧中最重要的主导动机的和声处理[4](P48)。

具体而言——

a.特里斯坦和弦本身所具有的增六和弦结构特性,这一增六和弦(Augmented Sixth Chord),包括:增六度音程(f-#d)、增四度音程(f-b)、增二度音程(f-#g),有明确的外向扩张的多重动能。

谱例2:

b.由特里斯坦和弦续行呈现的增六和弦到属七和弦的和声进行;

谱例3:

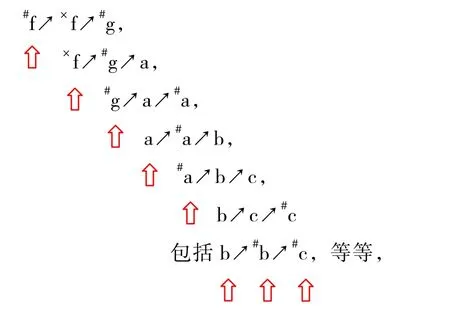

c.通过特里斯坦和弦之后呈现的声音分岔,无论是半音上行序进(#g↗a↗#a↗b),还是半音下行序进(f↘e)(#d↘d),完全确立了该剧诸多主导动机乃至半音进程的基本句式语态与大体音势强度;

谱例4:

d.主导动机1、2:渴望与欲望作为整一性呈现,由始音a出发经过f↘e至特里斯坦和弦呈现,通过声部错位,其中隐伏着的a↗#g的大七度音程关系,以及由始音a出发至第一个跳点f,同样也可以看作这里隐伏着一个f↗#g的增二度音程,作为与半音级进近距离音程关系的相对者,通过小六度上行(a↗f)跳进,以及有间隔的隐伏大七度(a↗#g)与隐伏增二度(f↗#g)跳进,构成了远距离抛物状的弧线。由此,通过不协和持续涌进愈益黏稠厚重,以及远距离甚至于类离心性(明显具有调性游移的特性)跳进成就了极度紧张。

谱例5:

总而言之,这个主导动机之所以是的音响驱动与结构引擎,就在于——

半音序进、增六度音程扩张与大七度、增二度音程突进之动能,

以及由此倚动滚动、涌动蠕动与跳动跃动所生成的愈益紧张之力场。

因此,在相当程度上,几乎可以将上述4个极具特性的音响结构形态,以及相应的声音修辞,看作是整个音乐戏剧,以及相应的音响叙事中,最最具有核心结构力的音响驱动与结构引擎。

由此可见,通过主导动机1、2:渴望与欲望以及特里斯坦和弦呈现的这个开头非常重要,许多学者通过不同方式都对其进行过详尽的分析。如同“分型理论”所认为的那样:树叶的形状就是整棵树的形状;为此,甚至于有学者这样认为:只要把前奏曲的最初这几小节理解透彻了,就能够基本把握整个歌剧的原本;特别是作品开始几个小节的音乐叙述过程,不仅是整个前奏曲,甚至是整个乐剧的结构范式⑧。

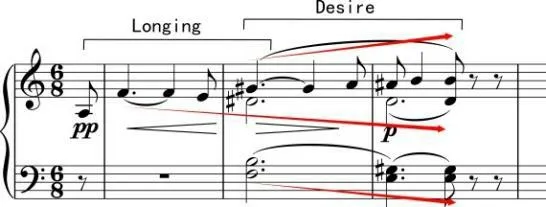

(2)三音命运动机

除此之外,还有一个值得重点关注的是,在主导动机1:渴望与主导动机2:欲望,这个作为整体的音响结构形态中间,除去经由特里斯坦和弦形成的上下行半音序进的分岔之外,其实,通过声部错位,还隐伏着一个类三音命运动机的音响结构形态:由中音声部f↘e↗转至高音声部#g,即通过小二度半音下行之后接续大三度上行。

谱例6:

瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》第一幕前奏曲主导动机1、2:渴望与欲望:f↘e↗#g

以下,就此与其他作品中相似的三音动机(姑且以三音命运动机命名)作一比较:诸三音动机除了先低后高的曲调走向之外,连节奏范式:长—短—长,也基本相似;

谱例7:

贝多芬:《F大调第16号弦乐四重奏》(Op.135)第四乐章呈示部主部主题询问动机:g↘e↗ba(见下页谱例)。

李斯特:第三交响诗《前奏曲》引子主题疑问动机:c↘b↗e(也有类命运动机的涵义)

谱例8:弗兰克:d小调交响曲第一乐章呈示部主部主题命运动机:d↘#c↗f

谱例9:

瓦格纳:四联剧(四部连篇舞台节日剧)《尼伯龙根指环》

第一日“女武神”第二幕第四场中的器乐引子命运动机:a↘#g↗b

第三日“众神黄昏”第二幕第五场结束前的器乐间奏曲引子命运动机:b↘#a↗#c

谱例10:

瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》第三幕第一场,特里斯坦在伤痛中慢慢苏醒时,也有相应的呈现:a↘#g↗b

谱例11:对此,进一步可探寻与追询者,这样一个音位方向先低后高、音程距离先短后长、节奏范式长—短—长的动机音型,是如何在艺术声音的历史生成中间,逐渐构建并形成有风格共识的,极具审美个性的类命运意象?

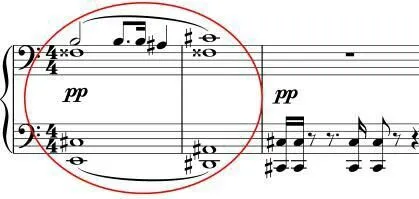

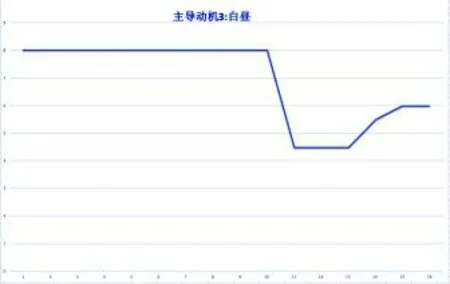

(3)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机24:白昼

谱例12:

这是第二幕的开始,主导动机24:白昼虽然占时很短,但暗示性极强,与其他主导动机类表情状态相近似,依然是某种隐喻不祥之兆的绵延线条与阴郁色调,甚至于不乏彰显一种悲剧性意境。

音响结构上,同样有上下、长短、线点、连断、管弦的音响特征以及由此形成的结构对比,通过绵延线条与阴郁色调的声音修辞,去实现绝望恐惧与欣喜若狂的音响叙事,进而,彰显出某种带有强烈宿命感的悲剧性意境。

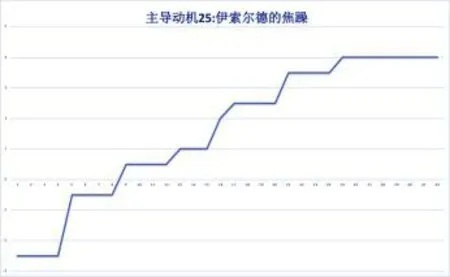

(4)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机25:伊索尔德的焦躁

谱例13:

这是距离上述主导动机24白昼仅4小节之后的呈现,一个仅2小节的短小乐句,音区较低,但速度很快,几乎是没有停歇的一气呵成。这个上行类音阶式序进的乐句,瓦格纳用十分巧妙的手法,把减三和弦与减七和弦用分解的方式进行了结构镶嵌。见谱例13箭头↑标示:f-b-d-f(分解减三和弦)与谱例13箭头↓标示:a-c-be-bg(分解减七和弦)。

严格意义上说,可以把主导动机24:白昼与主导动机25:伊索尔德的焦躁,以及之后的主导动机26、27:火把与狂喜关联一起。通过这样的声音修辞——

分解小三和弦依托长—短—长节律紧张启动(白昼)→无喘息的穿梭(焦躁)→不规则起伏的长气息音流(火把)→曲张性十足的非节律性连贯与迂回流动(狂喜)——成就了一种既有不祥预兆又带有焦躁不安的音响叙事。

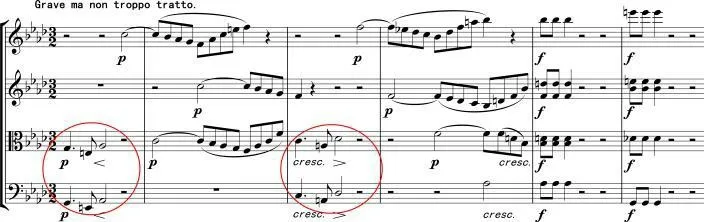

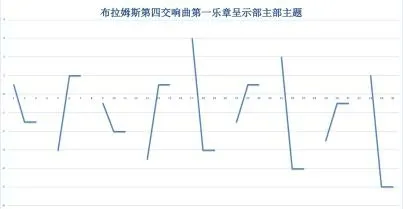

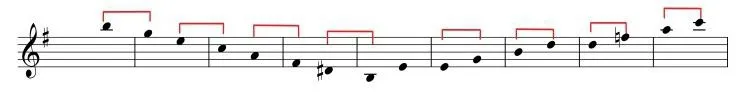

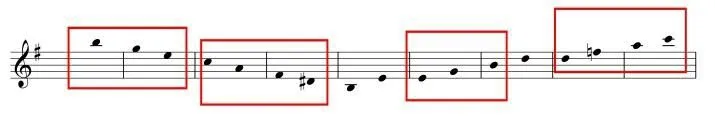

有趣的是,这样一种结构镶嵌的范式,与布拉姆斯:《e小调第四交响曲》第一乐章呈示部主部主题几乎相同,在这里,布拉姆斯同样是用十分巧妙的手法,把小三和弦与减七和弦以及小三和弦与小七和弦用分解的方式进行了结构镶嵌。

谱例14:

这里,通过方框分别标示出三度音程及其转位六度音程的构建关系。前面4小节,把小三和弦e-g-b与减七和弦#d-#f-a-c用分解的方式进行了结构镶嵌,而这7个音,恰好是e和声小调的调内音;后面4小节,又把小三和弦e-g-b与小七和弦d-f-a-c用分解的方式进行了结构镶嵌,而这7个音,又恰好是C自然大调的调内音;就调性布局而言,这里的e小调与C大调之间,又恰好构成了一个三度音程关系。

有如勋伯格:《作曲基本原理》所指出的:布拉姆斯《第四交响曲》的主要主题虽然也包含六度与八度,但如分析所示,它是建立在三度的连续上的。[5](P14)

谱例15:

这里,依托勋伯格给出的三度连续范式,将我分析的分解和弦结构镶嵌范式,通过方框分别标示出小三和弦与减七和弦以及小三和弦与小七和弦的构建关系。

谱例16:

值得注意的是,如是相同的三度连续范式与分解和弦结构镶嵌范式的声音修辞,却呈现出完全不同的音响叙事,以至于音乐示意上更是大相径庭。

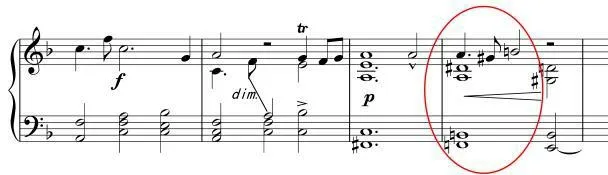

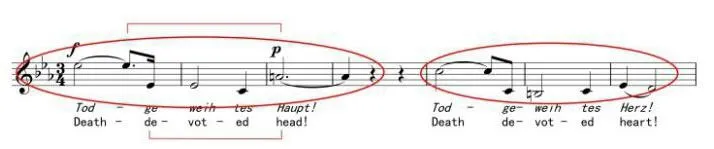

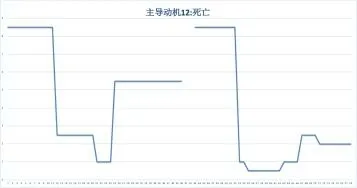

(5)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机12:死亡

谱例17:

这是第一幕第二场伊索尔德的一个唱段。这里的戏剧动作是,伊索尔德发现了特里斯坦,两眼呆呆地望着他,低沉地自言自语,加上前面的铺垫,不仅表达了一种指责,而且,还带有一定的诅咒性质。

这个主导动机在剧中是颇有特性的一个音调,按常规写法,八度跳进之后,一般会折返迂回,而这个音调在be下行八度跳进之后继续下行一个小三度达至主音c,然后,以大六度折返上行跳进到一个调外音a(当然,也可以认为是调内音,即c旋律小调中的Ⅵ级音a),而这个调外音a,恰恰又是处在八度跳进高音be与低音be的正中间(be↘a下行减五度,be↗a上行增四度,减五度与增四度系等距离音程),骤然凸显出一种带有恐惧感的死亡氛围。

就音响结构而言——

一是其特性声线上下跃动:通过较大幅度的上下行来回跳进,使其曲折性结构成为特定音响叙事的特定声音修辞,即通过曲折性声音驱动所成就的起伏性音响事件。

二是其特性和声意外插入:这一动机的和声特点是在歌词的“头”(德文Haupt)字处(伊索尔德:注定该死的头颅!),突然插入了A大三和弦,即c小调升Ⅵ级上的大三和弦,关系很远,大胆、新奇,运用这种突然变换的强烈和声效果,表达伊索尔德内心同求一死的复杂心情。接着和声又回至c小调Ⅳ级六和弦,最后是增六和弦至属七和弦的半成进行,这也是主题动机的和声进行,紧密地呼应。这一动机中的和声,表明瓦格纳不仅发展了功能性变和弦的应用,而且也创造了色彩性远关系和弦独立应用的前景。[6](P331-332)

谱例18:

归结起来——

通过出乎意料之外的声音修辞(长距离大幅度连续跳进之后折返调外音,并同时远关系强力度插入调外和弦),以一个非常规的声音结构驱动成就了一个有新奇性色彩的几乎偏离调域的音响事件,进一步,彰显出某种具恐惧感的死亡意象。

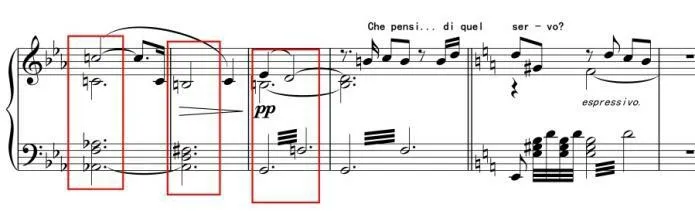

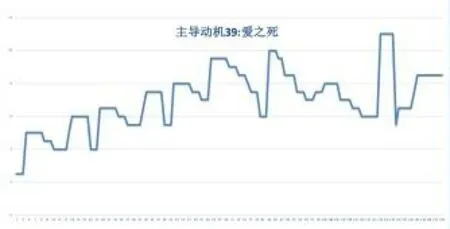

(6)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机39:爱之死

谱例19:

主导动机39:爱之死,是瓦格纳:乐剧《特里斯坦与伊索尔德》中最最核心的一个唱段,由男女主人公特里斯坦与伊索尔德一起,通过对唱、重唱呈现。并且,加上其后的若干个主导动机,整合一起。同时,也作为全剧的终曲。

就音响结构而言,整个唱段,由2个完整的乐句和若干个乐节及其变异与扩充构成。

第1乐句由2个乐节构成,其结构形态并不复杂,起音至尾音就是一个纯五度音程:be-bb(见以上谱例箭头↓标示);然而,最最值得关注的是,通过短暂离调所形成的调性转换,前者系bA大调,后者系bC大调,呈小三度音程关系,十分巧妙的是,这里的调性转换是通过3个半音下行(ba↘g↘bg)得以实现的(见以上谱例箭头↑标示)。

第2乐句是第1乐句的严格模进,第1乐节置于由前1乐节延续而来的bC大调,起音至尾音同样是一个倍增四度音程(相等于纯五度音程):bg-#c(见以上谱例箭头↓标示),中间也是通过3个半音下行(bc↘bb↘a,见以上谱例箭头↑标示)转换到D大调,呈增二度(相等于小三度,与第一乐句的调性转换关系相同)音程关系。

接下去,是2个与第1乐句前一乐节形态相仿的乐节模进,由D大调→F大调,两者还是小三度音程关系。

再接下去,是2个与第1乐句后一乐节形态呈倒影的乐节模进(见以上谱例圆圈标示)。

然后,通过半音上下行及八度跳进,返回到不同音高位置的第一乐句后一乐节结束。此刻,调性又轮回到了bA大调,并继续沿着相似音程关系循环前行。

由此小三度循环轮回:bA→bC→D→F(叠合起来就是一个减七和弦),形成了一个依托小三度音程关系而建构的循环轮回调结构链。

有趣的是,这样一种结构范式,又与布拉姆斯:《c小调第一交响曲》第一乐章引子主题以及呈示部主部引子主题几乎相同:

谱例20:

与上述相仿,如是相同半音三音链的声音修辞,同样呈现出完全不同的音响叙事,以至于音乐示意上更是大相径庭。

进一步看,同处于浪漫主义时期的瓦格纳与布拉姆斯,尽管艺术理念与审美取向极其相异,但在以上个例中,他们都是通过所谓的[半音三音链],对各自的音响结构进行了有效的建构。表面上,差别仅在于一上一下而已,布拉姆斯上行半音级进,瓦格纳下行半音级进。但是,就听感官事实而言,就是音调的集散与离合,布拉姆斯是通过上行半音序进特具的集合性,持续增加其结构驱动能量;而瓦格纳则更多是通过下行半音序进特具的离散性,不断寻求其结构转换机制。

概括而言——

其动能:一个是通过集合性成就;一个是通过离散性实现。

其力场:一个是通过功能性推进;一个是通过色彩性铺张。

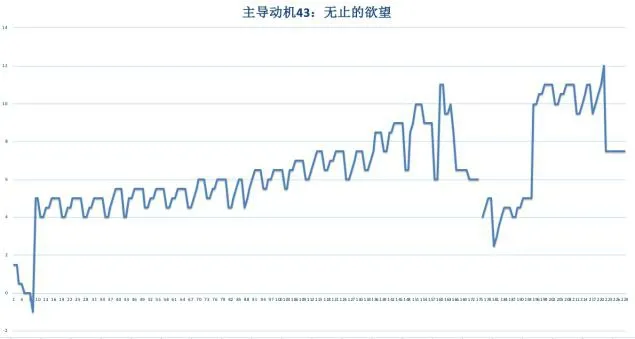

(7)瓦格纳:《特里斯坦与伊索尔德》主导动机43:无休止的欲望

(谱例21为第三幕终曲中的这一段落)

谱例21:

主导动机43:无休止的欲望在第二幕第二场呈现,是紧接着主导动机42:充满激情的狂喜呈现的,一直延续到第二幕第三场。其音高区域仅仅在一个八度,基本取向是逐渐趋高。其音长区域占29小节,基本音型是有赖切分而形成的连贯。

从音响结构形态看,这是一条超长的声线。

就听感官事实而言,这是一条扭曲的声线。

尽管管弦乐布局以及相应织体是多重的,但主体部分,无疑,是这条可称之为音流的声线。从音响动能与相应力场看,这是一条超长时段的迂回曲折与反复拉抻的声线。

受启发于相关研究中的特里斯坦和弦命名,我以为,也不妨可以把这样一条迂回曲折反复拉抻的极具瓦格纳个性化书写的声线称之为:伊索尔德旋律或者伊索尔德曲调。

在工艺技术上,之所以成就这一音响叙事(超长线条)的依托,主要是5个有结构驱动的声音修辞:

①半音是这条声线逐渐趋高的基本依托

注意这里有大小两个台阶——

大的台阶:

#g↗a↗#a↗b↗c↗#c↗#d↗e↗#f↗#g↗#a,

这里一共11个音,前6音都是半音上行序进;

小的台阶:

是有重复的自下而上,

以及最后有进有退一气呵成直达至高顶点。

与此同时,在这条处于高音声部的上行音流#g↗a↗#a↗b↗c↗#c↗#d↗e↗#f↗#g↗#a的下面,有一个反向的下行低音声部:e↘#d↘#c↘#b↘b↘bb↘a↘#g↘g↘#f↘e(见谱例21箭头↑标识)。

②重复是这条声线迂回拉抻的基本依托

这里的句式,往往是上去之后下来再上去,一般至少重复2次以上(有时,还通过三连音增加动能),既有迂回之拉力,又有汇集之聚力。

③三连音是这条声线匀速插位的基本依托

在四分音符为基本音级单位的前提下,有目的地镶嵌三连音,以增强某种推力。

④切分是这条声线持续转换的基本依托

这里的切分,一般置于半音上行序进中的相对稳定音(即前面提到的大的台阶上的至高音,见谱例21箭头↓标示),这个音的延长,除了有强调的意思之外,不容忽视其通过消解节拍寻求连贯的意图。

⑤展衍是这条声线无尽延伸的基本依托

这里的展衍,一方面,是基于一个基本材料,通过展衍得以驱动;再一方面,是在展开过程中不断有所衍生,以至于在仅仅一个八度的音高空间之中,通过迂回曲折反复拉抻,获得了29小节的音长时间(这个长度指的是第二幕第二场,而第三幕第三场终曲中的类似超长音线仅15小节)。

整体而言——

从主导动机39:爱之死开始,中间经过主导动机40:惊人之声动机、主导动机41:迷醉狂喜、主导动机42:充满激情的狂喜,至主导动机43:无休止的欲望,包括第三幕第三场终曲的主导动机60:最后的慰藉,是一个不可分割的整体。

往后去,这个段落整体,也就是整个乐剧结尾段落终曲《爱之死》,包括管弦乐版终曲《爱之死》的基本底版。

这几个主导动机,加上之前已经呈现的主导动机,彼此衔接、相互贯串,独自扩充、复合展衍,构成了一个通过有结构驱动的声音所成就的音响事件:

依托各种结构因素、方式以及相应依据所实现的声音衔接与叠置——

通过不同主导动机逐一呈现的,有结构驱动的声音修辞,去成就一个有文学情节依托,与戏剧动作相应,并哲学指向极其明确的音响叙事。

这里的哲学指向,主要指瓦格纳受叔本华相关哲学影响而给出的某种鲜明的哲学理念,受叔本华“音乐和表象世界几乎是并列的存在”理念的影响,瓦格纳认为:其乐剧:《特里斯坦与伊索尔德》,就是藉由音乐所表达出来的、具有普遍性的旋律,聆听到意欲内心最深处的声音。同时,受叔本华哲学著作:《作为意志和表象的世界》影响,认为:音乐就是组成全部世界本身的意欲的直接客体化和复制品。

总而言之,这条局部起伏总体趋高,极具瓦格纳个性化书写的,甚至于可以称之为伊索尔德旋律或者伊索尔德曲调的声线——

其音响叙事:一种迂回曲折并不断情绪升华的句式;

其声音修辞:一种反复拉抻并持续结构张力的音势;

与之相随的伊索尔德歌唱(第三幕终曲部分),基本上也都是一些类叹息的句式与不断有音势提升的音调——

气息频繁急促,

气势愈益强劲,

气焰逐渐嚣张,

气象持续氤氲。

有如瓦格纳自己所言——

一长列环环相扣的乐句使无法满足的渴望从最初的腼腆的誓盟……经过忧虑和叹息、希望和恐惧、悲哀和欲望、幸福和痛苦发展为苦苦挣扎,尽最大的努力去冲破……这是死亡,是生命停息,是最后超脱而进入美妙的境界……[7](P551)

注释:

①案,此后,我进一步如是设想——没有叙事抒情言志象征的描写性修辞就没有诗学;没有物像意象意境情况的诠释性修辞就没有美学;没有概念范畴辨析屈折的论证性修辞就没有哲学;没有临响析谱读史考察的求证性修辞就没有音乐学。参见韩锺恩《音乐学问域:音乐美学并及音乐学题库(问题辑录集)》中的有关叙事,2021年1月5日,上海。

②参见韩锺恩《作品修辞——西方音乐史教学与研究的若干个案》中的有关叙事,提交2007’西方音乐学会第二届年会论文,2007年4月21-24日,西安;后收入韩锺恩《声音经验的先验表述——韩锺恩音乐美学与艺术批评文论》(Musical Aesthetics and Art Criticism),上海音乐学院出版社2012年9月第1版,上海,pp.205-209。

③参见韩锺恩《声音修辞以及音响叙事乃至音乐意义成就——忆黄师携后生再学问》中的有关叙事。

④参见[美]列昂·普兰廷加《浪漫音乐——十九世纪欧洲音乐风格史》中的有关叙事:《前奏曲》的建构非常紧凑,将C大调和E大调作为对比调性,又通过A大调回到C大调,这种调性布局再次显示出我们在李斯特的钢琴音乐中已经注意到的三度关系。[美]列昂·普兰廷加:《浪漫音乐——十九世纪欧洲音乐风格史》(Leon Plantinga:ROMANTICMUSIC——AHISTORY OF MUSICAL STYLE IN NINETEETH-CENTURY EUROPE)(Copyright©1984 by W.W.Norton&Company,Inc.),刘丹霓译,上海音乐出版社2016年4月第1版,上海,p.469。

⑤参见杨怡文《论理查·施特劳斯〈最后四首歌〉调性及其美学意义》中的有关叙事,从感性体验的角度出发探索作品内在以“调性”为轴心形成的驾驭全曲的结构力。上海音乐学院音乐学系2016-2017学年第一学期论文,导师:韩锺恩教授,2017年1月6日,上海;后载南京艺术学院学报《音乐与表演》2017年第1期,总第151期,pp.47-56。参见张潇雪《调性之于音响及感性范畴的力场研究》(The forcefield research of the tonality towards the sound and sentimental field)中的有关叙事,调性结构力的结构性驱动在于由乐音的运动转化出的能量的流动,并依托音乐的形式呈现在感性中。上海音乐学院2014级/2017届艺术学理论学科艺术哲学与批评专业音乐美学方向硕士学位论文,导师:韩锺恩教授,2017年5月17日(星期三)上午在上海音乐学院新教学楼中415教室全票(4票)通过答辩,上海。

⑥《老子》:水,无色无味,在方而法方,在圆而法圆,无所滞,它以百态存于自然界,于自然无所违也。

⑦《周易》:天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。案:即:顺应天道、承载包容。

⑧参见陶辛《瓦格纳歌剧的当代舞台演绎和意义重构——陶辛授讲座综述之三》中的有关叙事,田彬华整理,国家艺术基金2019年度艺术人才培养资助项目(2019 ARTS TALENT DEVELOPMENT PROJECT OF CHINA NATIONAL ARTS FUND):《歌剧理论评论人才培养》课程,上海音乐学院主办,上海音乐学院科研处、中国当代音乐乐剧与发展中心承办,2019年8月2日,上海;转引自上海歌剧论坛公众号。