小学第一学段革命文化主题课文教学的思考与实践

郑淑红

【摘 要】统编版语文教材为体现立德树人的价值,在各册教科书中都安排了一定比重的革命 文化主题教学内容。这些内容的特殊性和所承载的教学目标的特定性,要求教师在教学中坚持 文道融合的原则,基于学情,准确把握重难点,转变学教方式,设计学习活动,将语文要素与 红色基因有机整合,有效落实。

【关键词】革命文化主题 文道融合 学生视角 学习活动

一、教材编排与价值追求

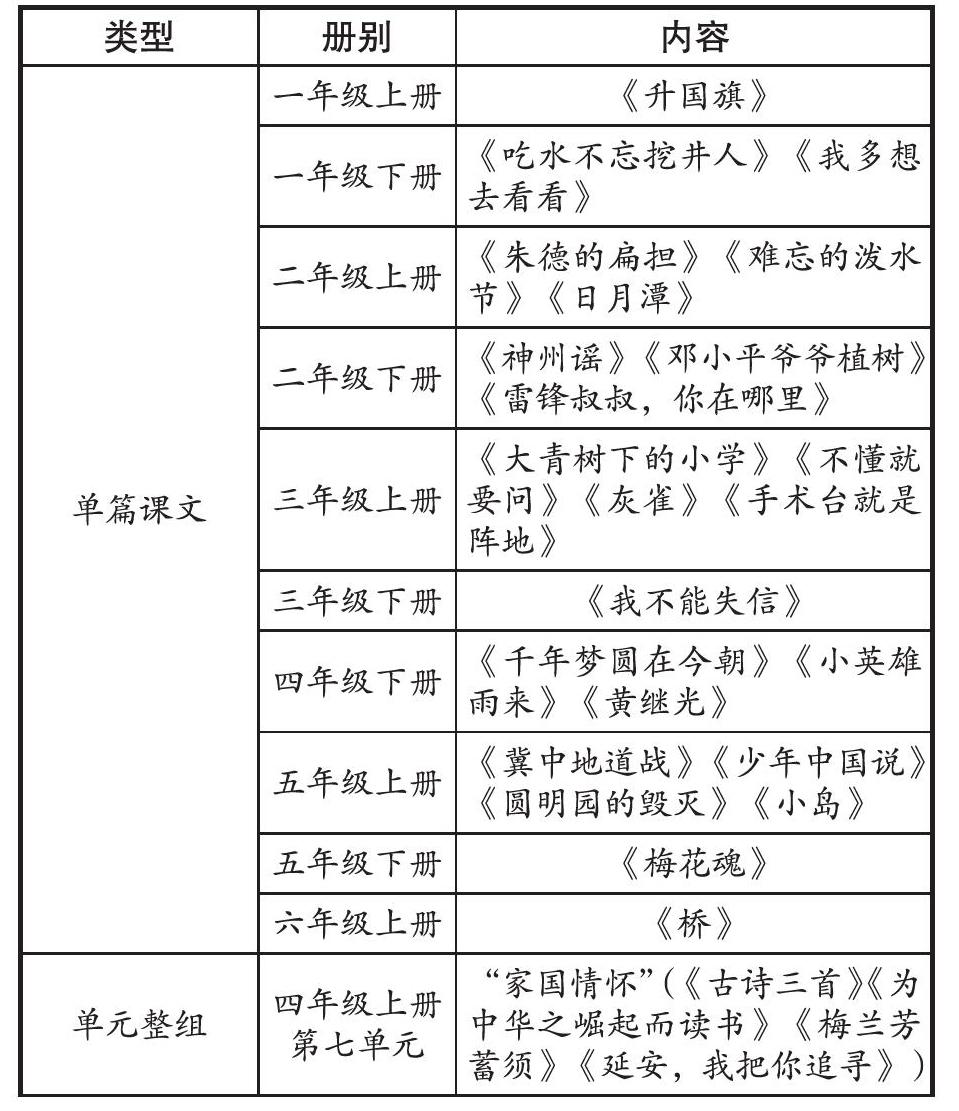

《普通高中语文课程标准(2017年版)》修订工作的 基本原则第一条“坚持正确的政治方向”中明确提出语 文课程要“继承和弘扬中华优秀传统文化、革命文化,发 展社会主义先进文化”,这也是统编版语文教材革命文化 题材编排的重要依据。在小学六个年级十二册教材中, 以单篇分散与单元集中的方式编入了 34篇课文,约占 12册教材课文总篇数的10.7%,除此之外,还在“我爱阅 读” “阅读链接” “快乐读书吧”等栏目中编入了不同类型, 各种内容的革命文化题材文本:

从教材的安排,可以看出革命文化从小学一年级就 开始渗透,从国家、政党、榜样、民族精神四个领域精选内 容编排其中,并随着年级升高逐渐增加比率,凸显语文教 材体现国家意志,传承和发扬革命传统,培养学生的国家 意识、民族归属感以及高尚品质,打好中国底色,植入红 色基因的价值和意义。同时,这类教材必然承载着语文 课程学习和语言文字运用的学科要求,教材以“单元篇 章页”、课后练习等方式明确地从两方面提出了学与教的 任务。因此,文道融合,凸显语文要素,避免生硬说教,在 语言的建构与运用中进行熏陶感染,潜移默化地植入红 色基因,应当成为这类教材的教学原则。那如何用好教 材,来实现这类教材的特殊价值?下文以小学第一学段 革命文化主题课文为例,以学情为基础,探讨相应的教学 策略。

二、革命文化主题课文教学策略

(一)把握重点,文道融合

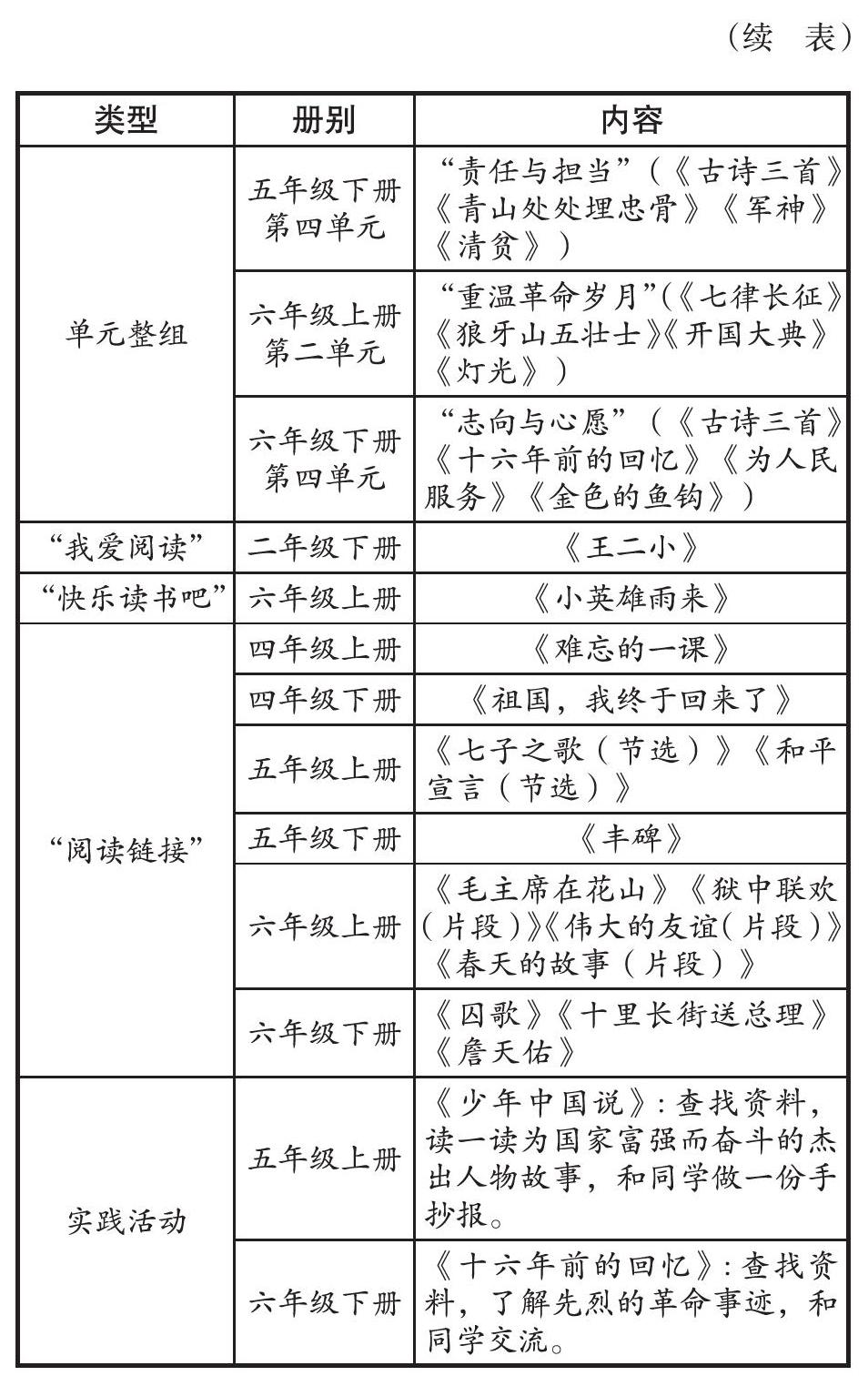

以小学第一学段的几篇革命文化主题课文为例,每 一课根据其所在年级、学期、单元,教材赋予其不同的人 文目标和语文要素:

从上表可见,国家意识、民族统一的自觉认同,革命 领袖的形象感知,榜样模范的精神弘扬在小学第一学段 就以课文为载体逐步渗透,同时语言的建构与运用、思维 的发展与提升等学科特质目标也根据课文特点以及在教 材中所在位置的不同而有不同要求。

基于教材编排意图的解读体认,教学实践中就应力 求以学科特有的方式传播红色基因,将革命文化的熏陶 感染植根于语言文字,语文要素才能与革命文化水乳 交融。

例如,在教学《我多想去看看》一文时,教师可以引 导学生抓住“雄伟的天安门、壮观的升旗仪式” “美丽的 天山、洁白的雪莲”等词句,联系生活经验,借助地图、照 片、视频等,在落实识字、理解并积累词语等常规语文要 素的同时,感受首都北京和新疆不同的风光特点,将促进 语言的建构、语感的培养和激发对祖国大好河山的热爱 之情有机整合,相得益彰。

在教学《雷锋叔叔,你在哪里》一课时,教师引导学 生抓住课后练习中要求猜猜意思的四个词语“泥泞、年 迈、晶莹、寻觅”,想象画面,将词语的理解积累和运用、想 象能力的培养与感受雷锋无私帮助他人的形象和精神融 为一体。

(二)学生视角,预设难点

革命文化类主题课文因内容与主题的特殊性,低年 级学生在学习中一般都会遇到一些困难。

1. 人物陌生

选入教材的革命文化主题的课文,很大一部分内容 以历史中真实存在的领袖伟人、英雄模范等为主角,描述 真实的事迹。但“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”这些 人物大多成为历史,远离学生生活。通过课堂教学,让 领袖、英模在学生大脑中留下应有的印记并不是件容易 的事。

2. 背景遥远

背景的了解是理解课文内容,感受人物形象,体会情 感的必要支持,但革命文化主题课文中涉及的历史背景 因其本身的特殊性和复杂性,加上时间流逝,于低年级学 生而言无论是感知还是理解都很困难,如反“围剿”、抗 美援朝、台湾问题等。

3. 经历生疏

革命文化主题课文中涉及的人物经历也通常随着社 会发展,不再常见甚至已经湮没,或者因为地域等原因, 学生日常生活中以接触、体验,也必然成为其学习过程中 的盲点,如挖井、挑粮、泼水祝福等。

4. 情感疏離

革命文化类课文传达的家国情怀,对领袖的爱戴崇 敬,对英模事迹的感动礼赞,都与低年级学生的情感经验 疏离,教学中引发他们的体验和共鸣也存在一定难度O

综上所述,革命文化主题类课文与其他课文相比,教 学难点更密集、更复杂,在教学过程中会影响语文要素的 落实,阻碍着情感体验,成为教学中绕不过去又非常棘手 的问题。面对这一类教材,教师在备课解读课文时,尤其 应当蹲下来,以学生视角阅读课文,揣测学生阅读中可能 遇到的障碍。有充分的预设,才能进行有效教学。

(三)基于重点,精选突破

入选教材的革命文化类课文,既承担着语文要素落 实的任务,又承载着学生思想意识的熏陶感染责任。低 年级学生阅读时难点重重,如果一一突破解决,必然会 耗费过多的教学时间,挤占教学重点的落实。因此,需 要教师根据本课的教学目标,对难点进行筛选和安排: 与教学目标关系紧密的,融合于重点环节的教学中;与 教学目标关系不大、不是重点、不影响阅读的,则可以淡 化处理,甚至忽略跳过,以留出足够的时间保证重要目 标的落实。

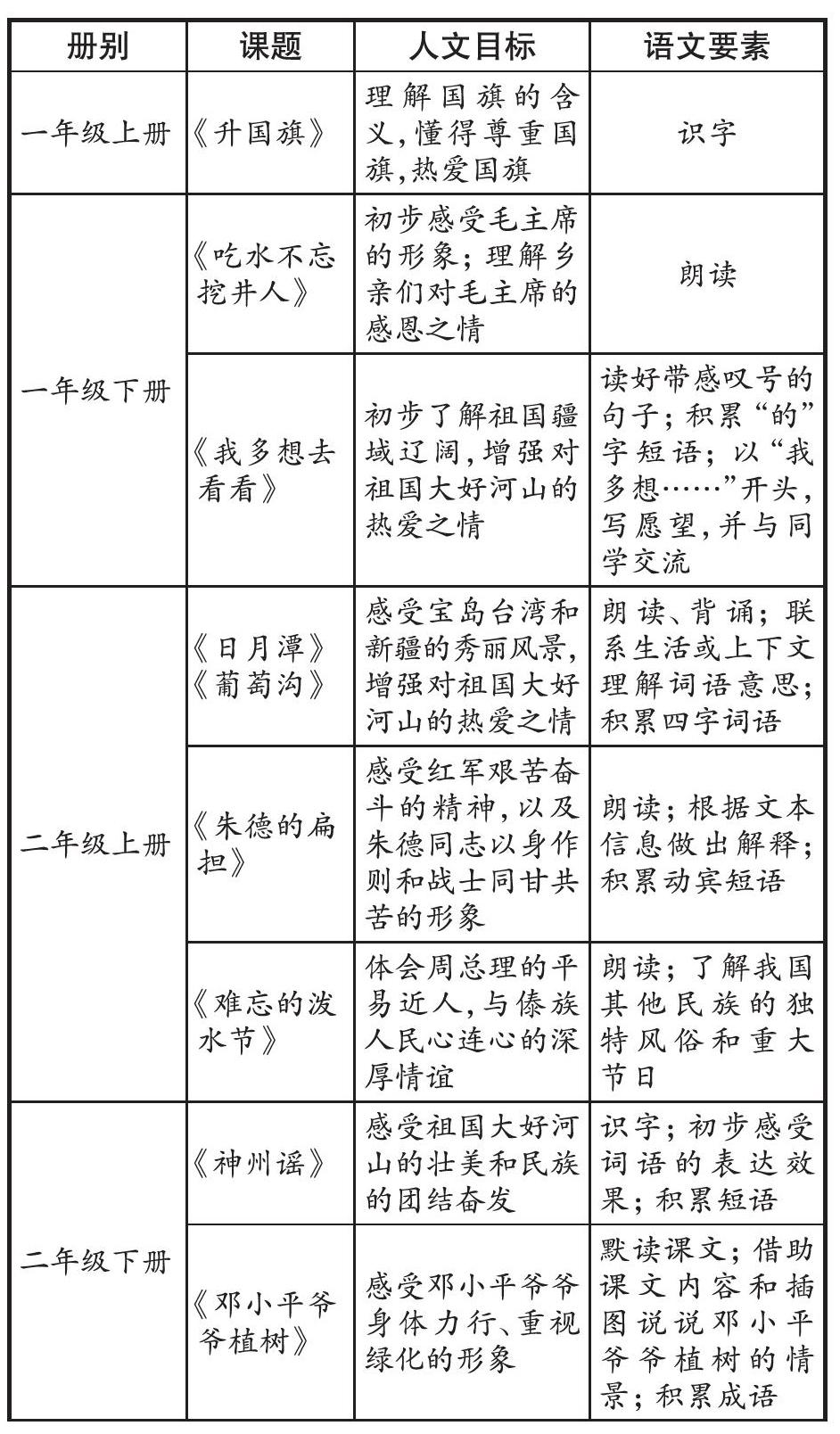

以《朱德的扁担》一文为例,笔者对某班43名学生 的预习情况进行了调査,将学生对文中不理解的词语统 计如下:

通过统计图我们可以了解学生阅读理解的难点所 在,其中“会师、围攻、茅坪、根据地”等词语是故事的背 景,跟重点目标相关,但非核心内容,教师在教学时可随 文简要提点;“扁担、斗笠”等词语是故事中人物活动的 重要工具,同时也是本课要认的生字和课后练习中涉及 的词语,可以结合揭题、识字等环节,引导学生借助图片 认识;而“山高路陡、不料、越发、敬爱”等词则与感受红 军艰苦奋斗的精神,朱德同志以身作则、吃苦在前的高大 形象,和战士们对朱德同志的关心、敬爱之情紧密相关, 教师在教学时应重难点结合进行适当展开。教师在教学 时教师可以根据不同词语进行区别教学,同时渗透词语 理解的方法。文中还有一些词语,如“粉碎、储备”等词 语既非本课要认、要积累的字词,又非教学重点,教师可 以引导学生以读代讲,在读中朦胧感知即可。

(四)多种手段,联结唤起

基于学情,充分预设难点,结合教材规定的语文要 素,选定重点突破的点之后,教师可以运用以下策略和途 径,拉近学生与教材的距离,联结学生的已有经验和革命 文化,触发唤起情感体验,从而实现立德树人和培养语文 素养的核心目标。

1. 链接时事,拉近距离

低年级学生生活经验少,相对单纯,但也并非一张白 纸,或多或少也通过家人和各种媒体,了解了一些时事。 而这也是重要的教学起点,教师在教学中可根据情况,链 接学生相对熟悉的时事,在已知未知之间搭建桥梁,拉近 距离。

例如,在教学《雷锋叔叔,你在哪里》一课时,正好 是全国学雷锋日前后,新闻媒体通常也会有相应的报 道。教材也在课文最后设计了 “我找到了身边的'雷锋 的“学习泡泡”,引导学生发现生活中助人为乐的好人好 事。教学时教师就可以结合时事,引导学生发现与感受。 2020年冬春季突发新冠肺炎疫情,学生虽然足不出户, 但在新闻媒体上看到了太多感人肺腑的事迹,因此在线 上课程中,教师结合时事,将雷锋精神与疫情中英雄模范 的事迹联系起来,还设计了挑战性的语言表达练习:仿 照课文诗节,根据提供的句式,说一说你找到的“雷锋”。 教师很自然地将语言的学习和价值观的熏陶有机融合在 -起。

当然,时事具有即时性,这一阶段的学生刚好经历了 中华人民共和国成立七十周年国庆大典和新冠肺炎疫 情,才能利用这个资源,实现目标。在后续教学中,教师 还要审时度势,更换其他资源来实现教师目的。

2. 信息补充,资料支持

革命文学类课文往往描述的是特殊年代、特殊背景 下的特殊事件和人物,因此,需要教师适当引入相关资 料,让学生有所知晓,才能更清楚地了解缘由,理解人物, 体会情感。

例如,在教学《难忘的泼水节》一课时,教师可以引 导学生借助课文中对周恩来总理参加泼水节衣着的描写 和相关插图,理解“对襟白褂”等词语,感知文中周总理 的形象,再呈现周总理日常的照片,发现他平常大都穿着 深色的正装,引导学生思考为什么总理这一次的穿着与 以往不同,體会总理主动融入傣族人民之中,与傣族人民 心连心。

再如,教学《雷锋叔叔,你在哪里》一课时,在学生根 据文字初步想象画面后,教师可以播放电影《雷锋》的片 段,引导学生观看雷锋冒着雨、踏着泥泞的小路送孩子回 家的情景,既促进了学生对词语的理解,又加深了学生对 雷锋形象的感知,同时也是对根据文字想象画面这一语 文要素的示范,为学生对诗歌后面几个小节的想象打下 基础。

当然,资料的引入一定要慎重,既要符合历史真实, 也不能喧宾夺主,湮没对课文的学习,又必须适合受 众一 年级学生,因此,教师在教学时要注意避免呈现 大量的文字型、术语型的资料。

3. 形象呈现,意会感同

第一学段学生以形象思维为主,教师在教学时也应 尽量形象化、直观化,多用感性的方式,尽量避免过于抽 象的解说和过于理性的教诲。有的时候,可能只需要学 生能意会,模糊感知即可,不一定求全求清求透彻。如课 文中出现的“革命” “解放” “民族”等词,如果目标定位 过高,教学方式过于抽象,就容易模糊课程性质,虽耗时 不少但仍云山雾罩。

例如,教师通过《神州谣》一课中“台湾岛,隔海峡, 与大陆,是一家”等内容勾连起学生以前学过的有关台 湾的课文,如《欢迎台湾小朋友》《日月潭冷,借助地图, 直观了解台湾岛、大陆、海峡,用学生能理解的语言简介 台湾与大陆被迫隔离的现状,形象理解“隔海峡” “是一 家”,增强民族认知,体认国家的统一。

4. 勾连生活,共情体验

革命文化主题的教学内容与学生生活经历、情感经 验都有较大的距离,情感的熏陶和价值观的引领,如果没 能有效唤起学生的情感共鸣,就会变得空洞而苍白。因 此,教师要想方设法发掘资源,探寻书本与学生生活的联 结点,尽可能地让学生入情入境。

仍以《朱德的扁担》为例,现在的学生从未有过挑 粮的体验,平时走远路、负重物的经历都很少,要让文字 走心,教学中教师可以抓住课文中的词句,借助图片,唤 醒学生生活中爬楼、爬山的经历,追问想象:步行来回 五六十里要走十几个小时,会有什么感觉?山高路陡,这 十来个小时走的都是陡峭的山路,又会是怎样的感觉? 穿着草鞋走在这样的路上,肩上还要挑着一担沉重的粮 食,负重登山,又会是怎样的感觉?层层推进,学生联系 自己的经历,加上想象,就能体会到这一路的辛苦和艰 险,再联系文中写到的战士们每次都争着去,朱德同志晚 上整夜研究作战,白天坚持和战士们一起挑粮爬山的内 容,红军战士不怕艰苦,朱德同志以身作则,与战士同甘 共苦的形象就在学生心中树立起来了。再如,在教学《雷 锋叔叔,你在哪里》一课时,教师可以引导学生结合自己 身边的好人好事,体会接受帮助的温暖感动与帮助别人 的自豪欣慰,在学生心中悄然播下善良友爱的种子,弘扬 雷锋精神的目标自然落地。

(五) 设计活动,主动学习

革命文化主题类课文内容与学生生活体验存在较大 的距离,教师在教学时更容易陷入教为主导,学生被动接 受的窠臼。而被动接受型的教学,学生也许通过听讲能 知晓一些有关国家、领袖等知识,但学生语文能力的培养 往往还是纸上谈兵,情感价值观的感染如风过耳。所以, 在教学这类的课文时,教师也需要设计学习活动,让每个 学生在学习活动的过程中经历学习,主动投入身心,听、 说、读、写、思,在语文实践中获得知识与能力的增长,情 感态度价值观的提升。

例如,在《邓小平爷爷植树》一课中,除了生字词语 的常规目标,课后练习还要求借助课文内容和插图说说 邓小平爷爷植树的情景,教师可以整合目标,设计学习 活动:

(1)默读第2、3自然段,圏画出写邓小平爷爷植树动作的 词语。

(2 )观察画面,补充文中没有出现的植树步骤(浇水)□

(3) 连起来说一说植树的步骤。

(4) 读一读第2、3自然段,结合单元要素一读出句子中 的语义重音;随机认读生字;理解“兴致勃勃、精心、茁壮、小心、 仔细”等词语,感受邓小平爷爷认真投入地参与植树绿化的生 动形象。

(5 )借助词语和插图,说一说邓小平爷爷植树的情景。

以上设计,以复述课文相关内容为任务驱动,整合单 元语文要素、常规字词学习、朗读等目标,以学生自主合 作学习活动为主,先学后导,学生在习得语言的同时,邓 小平爷爷重视绿化,做事_丝不苟的形象也深入内心。

革命文化主题的课文在统编版语文教材中占据重要 地位,教师要准确把握其独特的教学价值,既体现语文学 科自身的规律,又提升统编版语文教材的育人价值,从学 情出发,引导学生在学习语文知识、提升语文能力的同 时,获得革命文化的熏陶,传承红色基因,落实语文学科 立德树人的核心目标。