早期儿童语言习得中的经验因素

张云秋 徐晓炜

一、问题的提出

根据常识可以知道儿童语言习得离不开语言环境,儿童总是在特定的语言环境中习得特定的语言,正因如此,相当通行的一个说法是儿童说出的词语和句子(这里指句子类型)都是他们曾经听到过的。当然,这一结论没有什么错误,但就儿童语言习得研究所关注的语言发展问题,这一观点容易引发另一个结论,即儿童语言怎样发展也是由语言经验塑造的。但果真如此吗?本文希望用事实说话,通过量化儿童句法语义习得案例中的发展特征与输入特征的数据,详细梳理语言经验在儿童语言发展中发挥怎样的作用,其作用层次在哪里。

语言经验在语言习得中集中表现为成人的语言输入,而输入在语言习得中到底扮演什么角色是不同语言习得理论的重要争议问题。探讨这个问题的重要意义不仅在于可以弄清输入在儿童语言从初始状态到稳定状态(完成习得)的过程当中所发挥的作用,也可以进一步揭示输入因素之外的其他因素(如遗传和认知)的影响程度。本文正面探讨成人输入这一经验因素在儿童语言习得中的影响,也就间接探讨了其他因素的作用层次。我们主张先从经验这一最容易把控的方面探讨儿童语言发展的影响因素,这种思路实际上是排除法,即如果经验的影响并不显著,那就应该是别的因素制约语言的发展。当然,如果经验与习得特征的相关度特别高,两者就可以形成因果关系,那么其他影响因素与经验之间就是制约语言发展特征的共变关系,而不是主次关系。

需要说明的是,不同习得观对输入的理解并不相同:基于用法的习得理论认为输入就是日常对话式的语言经验;天赋理论的输入有时指的是语言知识的输入,如约束原则、递归原则,有时也指日常语言输入。本文关于输入的理解与基于用法习得理论大体相同,并且认为观察日常对话式的语言输入对理解语言经验对习得的影响很有意义,正如前文所说,儿童总是在特定的语言环境中习得特定的语言。

二、理论背景

(一)现有研究中的观点

关于输入在儿童语言习得中的作用,现有理论的争议可以归纳为两个对立性的观点。基于使用的语言习得观认为儿童是在与成人的互动中习得一种语言,因而输入在儿童语言习得中的作用非常重要。语言的习得实际上结合了一些其他社会认知技能,如意图解读技能和模式发现技能,但只有在学习了相当数量的具体语言材料之后儿童才能对它们进行归纳概括,从而建构出更抽象的语言结构。①Tomasello,M.,“First Steps toward a Usage-based Theory of Language acquisition,”Cognitive linguistics,vol.11(1—2),2000,pp.61—82.Tomasello,M.,Constructing a Language:A Usage Based Theory of Language Acquisition,Harvard:Harvard University Press,2003,pp.1—7.布鲁克斯和托马塞罗(Brooks&Tomasello)提出语言输入的频率可能对儿童获得特定语言项目的时间产生影响②Brooks,P.J.and Tomasello,M.,“Young Children Learn to Produce passives with Nonce Verbs,”Developmental Psychology,vol.35(1),1999,pp.29—44.,列文和托马塞罗(Lieven&Tomasello)进一步提出“在其他条件等同的情况下,儿童听到一个具体的语素、词语或构式越频繁,他们的习得就越早”③Lieven,EV.and Tomasello,M.,“Children’s First Language Acquisition from a Usage-based Perspective,”in Robinson,P.and Ellis,N.C.eds.,Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition,New York:Routledge,2008,pp.168—196.。

而先天论学者都强调语言发展中的天赋性,认为儿童从生物遗传上就被赋予了普遍语法(Universal Grammar,UG),但其内部仍然存在一些理论差异:发育成熟假说认为UG存在着一个发育成熟的过程,儿童的原型UG(proto-UG)不同于成人UG。④Wexler,K.,“Maturation and Growth of Grammar,”in W.C.Ritchie and T.K.Bhatia eds.,Handbook of Child Language Acquisition,San Diego:Academic Press,1999,pp.55—109.连续性假说认为UG在儿童获得语言的过程中连续不变,儿童语法的发展可能在于特定语言的语法(Specific Language Grammar,SLG)而不在于UG。⑤Lust,B.,Child Language:Acquisition and Growth,New York:Cambridge University Press,2006,p.63.一些学者认为那些看似是儿童犯了“错误”的话语可能与他所处语言环境中的成人语言不相符,但可能与世界上其他某种语言中的成人语言一致。⑥Crain,S.,“Language Acquisition in the Absence of Experience,”Behavioral and Brain Sciences,vol.14(4),1991,pp.597—650.先天论学者强调天赋的普遍语法并不意味着他们否认经验的必要性,他们只是不认为儿童完全是“学得”一门语言的。一方面,儿童的语言经验是十分有限的,儿童缺乏精心排序的语言输入和负面证据①Crain,S.,“Language Acquisition in the Absence of Experience”,Behavioral and Brain Sciences,vol.14(4),1991,pp.597—650.;另一方面,儿童在语言社区中得到的经验有着十分广泛的形式,但即便儿童的交际互动经验存在类型和数量上的差异,最终他们都能获得这门语言。②Lust,B.,Child Language:Acquisition and Growth.New York:Cambridge University Press,2006,p.106.乔姆斯基(Chomsky)提出个体语言发展涉及三个要素:遗传、经验和适用范围不限于语言官能的原则(即非语言认知机制,包括数据处理的原则和有效运算的原则)。对经验在个体语言发展中的作用,他认为虽然经验会导致个体在语言获得上的差异,但这种差异是十分有限的。③Chomsky.N.,“Three Factors in Language Design”,Linguistic Inquiry,Vol.36(1),2005,pp.1—22.

(二)经验影响的可能层次

我们主张通过可把控的量化数据来说明这个问题,不能因为儿童无论经验是否存在一些差异最终都会获得一门语言而忽略儿童语言的发展特征与语言经验的可能关联,也不能在没有量化数据的情况下凭直觉夸大输入的影响。

上文提到,即使是先天论学者也没有完全否认语言经验在习得中的作用,因此我们的讨论是在语言经验对语言习得有影响的前提下来进行。不过这样的说法还是比较笼统,经验的影响至少可以从两个层次上来考察:一是儿童所习得的语言项目,无论是具体的词还是句法结构,是不是都在语言经验中可以找到输入的样本?二是儿童语言项目的发展特征是不是在语言经验中可以找到相关的输入特征?

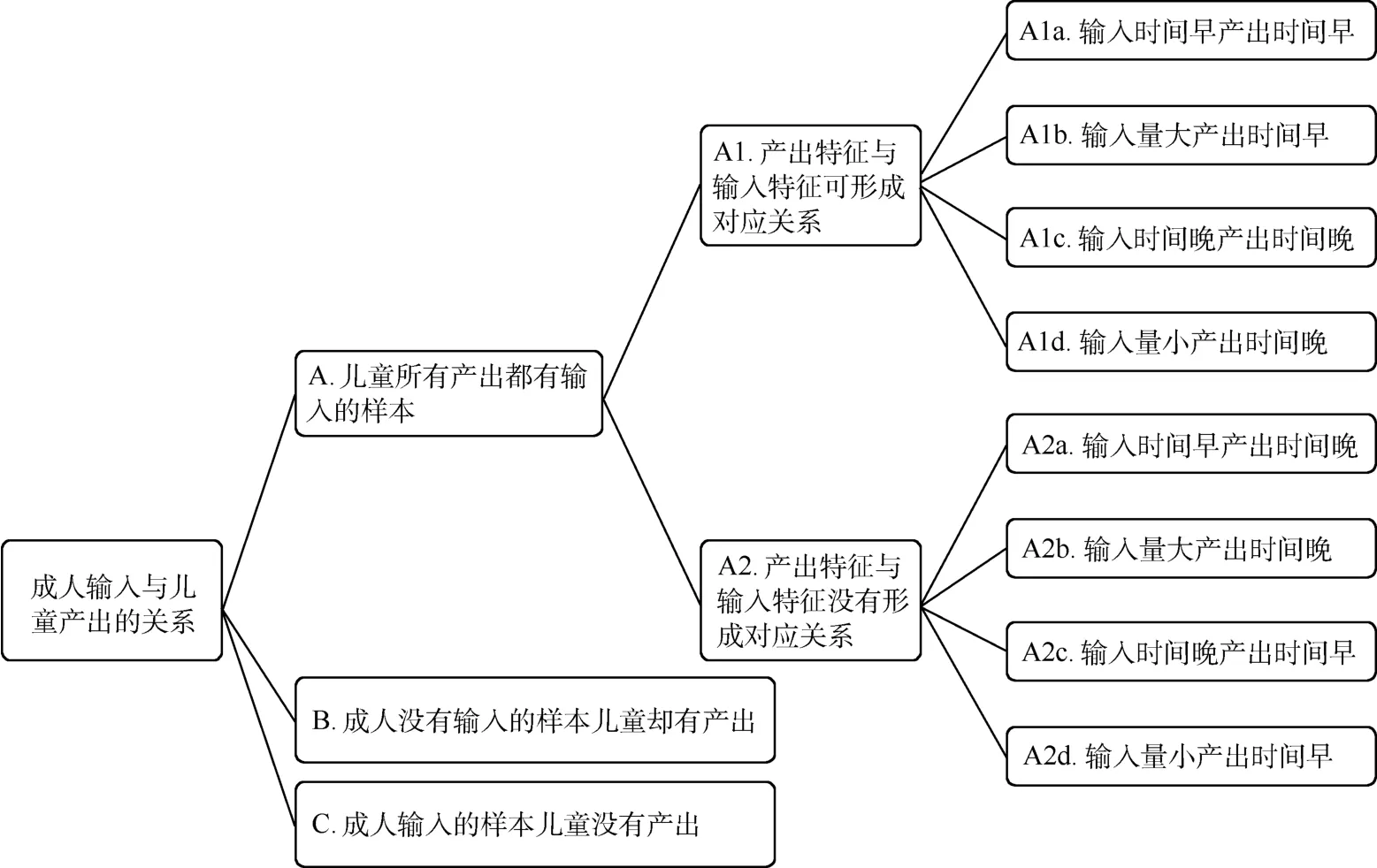

理论上,成人输入与儿童产出的关系包括这样几种情况,可编码表述为:

在上述输入与产出关系的类型中需要注意两点:一是A2c和B两类,首先它们应该不具备论证意义,因为我们不能完全断定语言项目的样本输入时间晚和样本无输入,毕竟采集语料的时间每个星期只有一个小时,很有可能在所采集的语料中没有输入,但在没有采集语料那些时间里有输入,其次如果采集语料的历时时间够长的话,这种情况应该很难见到,在我们的语料库中没有出现这类情况;二是C类,这里的儿童没有产出仅指语料库截止的年龄,即四岁前的早期儿童,儿童后来可能产出了各类成人输入过的语言样本,但不属于早期儿童,故当我们给出儿童没有习得某语言项目时指的是早期儿童。

假如暂时排除其他因素的制约作用,单单考察语言输入对语言发展的影响,我们的推导如下:如果语言经验对语言习得的影响既存在具体语言项目上的对应关系,也存在输入特征与产出特征上的对应关系,那么成人输入与儿童产出的关系当且仅当为A1类,在这种情况下,我们可以把经验输入称为语言产出的充分必要条件;如果语言经验对语言习得的影响存在具体语言项目上的对应关系,但不存在输入特征与产出特征上的对应关系,那么成人输入与儿童产出的关系可以包括A类和C类,此时我们把经验输入称为语言产出的必要不充分条件。

下文我们通过普通话早期儿童三个习得案例考察儿童经历的语言经验对其语言习得的影响。

三、普通话儿童句法语义习得案例

(一)语料说明

本文数据来自首都师范大学普通话儿童动态发展语料库(CNU-MCLDDC)中的两名儿童,儿童名字的拼音首字母缩写形式为LXY和JBS,语料采集年龄为1;02-4;06岁,两名儿童听力及认知能力正常。我们每星期采集1次约1个小时的语料,并在CHILDES系统下按CHAT①CHILDES及其中CHAT和CLAN程序的详细介绍参见MacWhinney.B.,The CHILDES Project:Tool for Analyzing Talk.3rd ed.Mahwah,N.J.:Lawrence Erlbaum Associate,2000.进行标注。使用语料时则用CLAN②CHILDES及其中CHAT和CLAN程序的详细介绍参见MacWhinney.B.,The CHILDES Project:Tool for Analyzing Talk.3rd ed.Mahwah,N.J.:Lawrence Erlbaum Associate,2000.程序进行检索,并辅以人工分类。产出与输入的数量都是按例子(token)统计的,但排除重复性例子、儿歌中的例子。儿童是否习得的标准是表意明确并且语境适用。

(二)习得案例

本文习得案例集中观察儿童的句法语义习得,因为在语言习得领域一些截然不同的理论观点之分歧主要体现在句法语义习得的论证上,这与我们研究的主旨高度相关。尽管有很多研究表明儿童语音习得同样呈现出渐次习得的发展特征,但语音的生长特征更多与生理机制相关③张云秋等:《汉语儿童早期语言的发展》,商务印书馆2014年版。,故这里暂不考虑语音的发展特征与输入特征问题。

1.案例一:最初论元结构的习得

根据张云秋、李若凡的考察,跨语言儿童论元结构的初始习得呈现出很强的“名词+动词”语序特征,尽管“N+V”语序中的动词多为及物动词,但左配置的论元在语义上仍然较少施事,而是具有通格的属性特征,普通话儿童也是如此。④张云秋、李若凡:《类型学视角下普通话儿童论元结构的初始习得》,第四届汉语句式国际学术研讨会,2019年。这样的习得特征具有论证意义,金立鑫曾基于人类由具体到抽象的认知加工策略和句法结构的自足度推测人类语言之初的基本结构大概率是“名词+动词”结构,并且其中的名词不能确定为任何语义角色,具有主题性。⑤金立鑫:《施通格论元组配类型的逻辑分析》,第27届国际中国语言学学术年会,2019年。假如我们承认个体语言的演化与群体语言演化存在关联,那么儿童初始论元结构的习得特征从逻辑上应该是群体语言的初始样态。

对普通话儿童论元结构的初始习得特征当然可以从认知功能、基于规则的遗传因素以及语言经验等几个方面进行解释,但我们优先考察了输入的影响。我们的思路是:首先确定儿童产出的语序特征和成人输入的语序特征是否为A1类;如果产出特征与输入特征不是A1类,直接否定成人输入的决定性作用,如果不是A1类再看输入的时量特征与产出特征的各种非对应关系,进而判断在普通话儿童论元结构的初始习得中经验的影响层次。

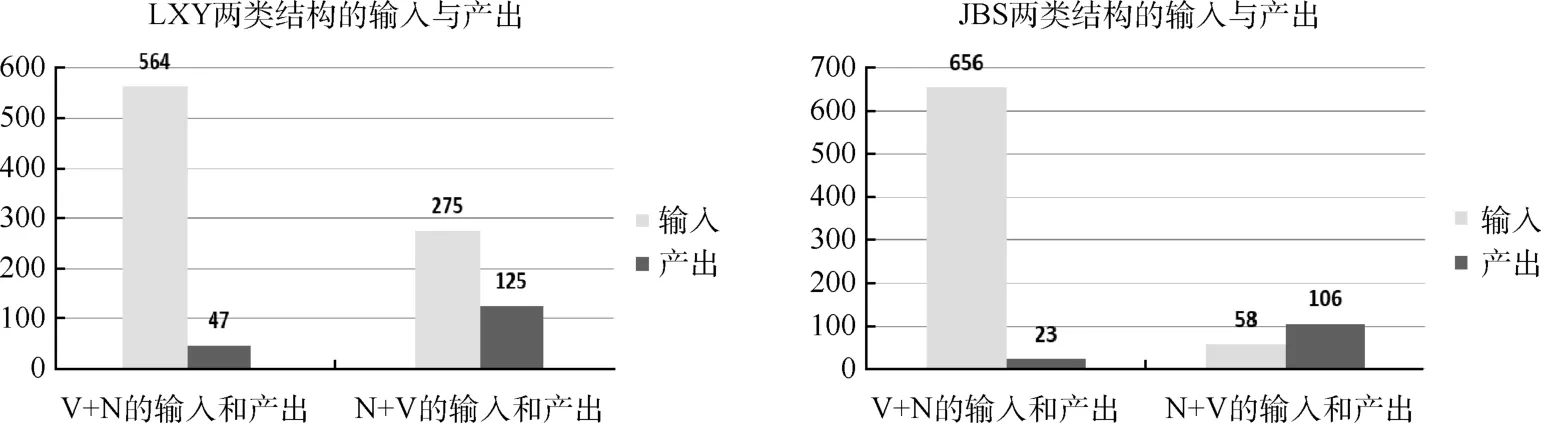

两名被试儿童论元结构最初产出时间为LXY1;05岁、JBS1;06岁,语料使用时间各两个月,那么我们对LXY1;06岁前、JBS1;07岁前成人输入中有“谁”和“什么”的论元结构做了穷尽性统计⑥李若凡:《普通话儿童早期句法结构习得研究》,首都师范大学博士学位论文,2018年。,并从论元指派特征方面与儿童的产出情况进行比较。考察的结果是:成人输入特征和儿童产出特征的关系不是A1类,而是A2b和A2d类,在每个儿童两类结构输入时间等同的情况下,成人输入的论元结构中“动词+名词”结构的频率远远高于“名词+动词”结构的频率,但儿童产出频率却与输入频率相反,见图1,因此我们可以说,儿童在论元结构初始习得时,语言经验对最初的习得特征没有发挥决定性作用。

图1 儿童两类论元结构的输入频率与初始产出特征对比图

但是,我们能不能根据图1的数据就认定成人的输入在儿童论元结构初始习得中没有发挥任何作用呢?显然不能如此断言。根据语言习得天赋论,儿童对母语习得参数的设定需要成人的语言输入,在普通话儿童论元结构产出之前,儿童尽管接收到更多的“动词+名词”结构,但他们同样也接收到了“名词+动词”结构,只不过接收的数量比“动词+名词”少很多,但也足以诱发儿童按母语语序产出“名词+动词”结构,我们无法想象儿童在没有任何“名词+动词”结构输入的情况下优先产出该类结构。这样看来,成人“名词+动词”结构的输入是儿童初始论元结构产出特征的必要不充分条件。

2.案例二:双及物结构式的发展成熟

双及物结构式包含三个论元成分,结构更为复杂,需要儿童处理比最初的论元结构更为复杂的句法知识,普通话儿童又是怎样习得的呢?

张云秋等曾经详尽观察汉语普通话儿童双及物结构式的习得,发现儿童习得双及物结构式是一个发展成熟的过程。有趣的是儿童双及物结构式的成熟过程极为一致,表现为两个规律:一是先习得“给”构成的现场给予双及物结构式,然后习得其他词(如“喂、偷”等)构成的现场给予类和由“告诉、叫”等动词构成的传递信息类和命名类;二是“给”字构成的典型双及物结构式都依次经历了从独词“给”到单论元的“给R”再到双及物结构式的几个关键习得阶段。我们仅以第二个习得特征为例来看成人输入对儿童产出特征的影响。

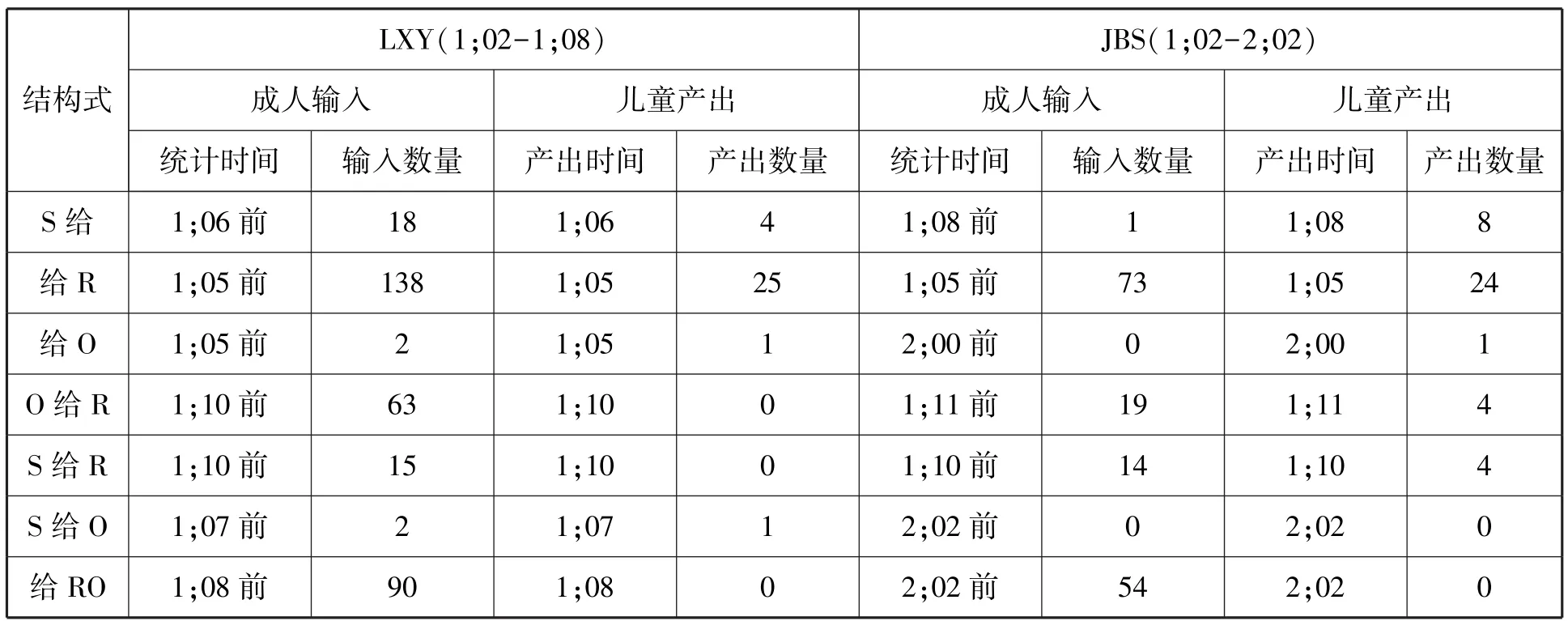

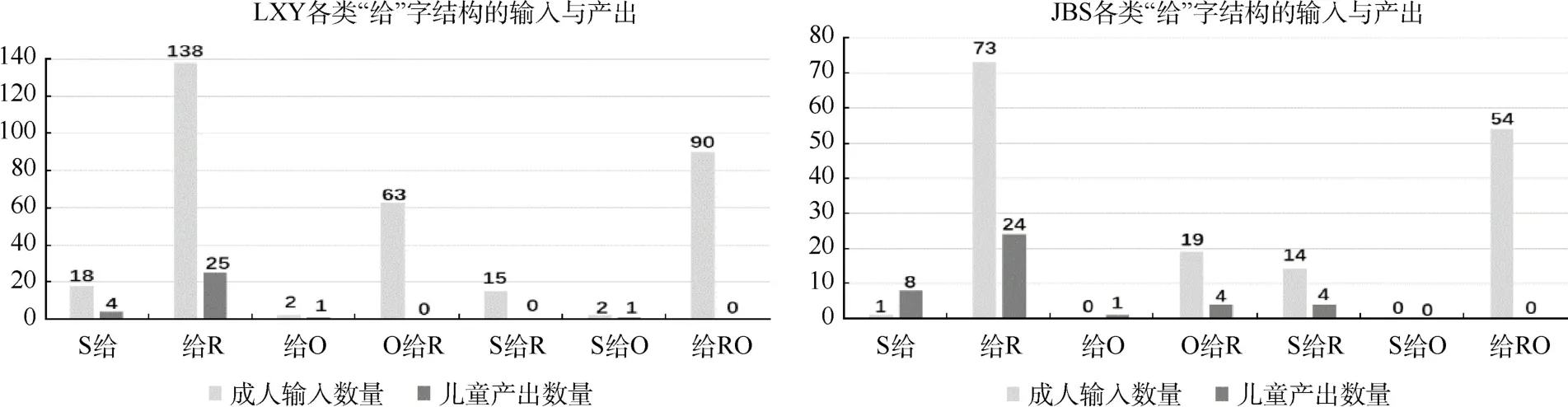

“给”字构成的句法格式可分成七类,即S给、给R、给O、O给R、S给R、S给O和给RO,其中S表示施事主语,R表示接受者,O表示受事宾语。每一类格式儿童产出的时间不同,我们以儿童产出时间为立足点,统计各类结构产出之前的成人输入量和儿童的产出时间及数量,见表1和图2:

表1 “给”字格式成人输入时量与儿童产出时量基本数据

图2 各类“给”字结构输入量与产出量对比图

通过表1和图2我们可以看出:“给R”是单论元“给”字结构中成人输入频率最高的格式,平均占比达43.7%,对应儿童的产出情况也是时间最早频率最高的格式,平均占比达69.6%。这种情况符合列文和托马塞罗(Lieven&Tomasello)的说法,即成人输入越频繁儿童习得时间越早。①Lieven,EV.and Tomasello,M.,“Children’s First Language Acquisition From a Usage-based Perspective”,in Robinson,P.and Ellis,N.C.eds.,Handbook of Cognitive Linguistics and Second Language Acquisition,New York:Routledge,2008,pp.168—196.但这个规律在双论元“给”字结构习得时就讲不通了,双及物结构是双论元“给”字结构中产出时间较晚的格式。语料显示,成人在儿童1;02岁时就有不带主语的双及物“给”字结构输入,而且频率非常高,不仅比“S给”、“给O”结构的输入频率高得多,甚至比“O给R”、“S给R”和“S给O”也高得多,两名儿童得到的输入量平均占总输入量的30.5%,仅次于“给R”,但是儿童的习得时间却参差地晚于其他三类双论元单及物“给”字结构的习得。另外,除了“O”直接加在“给”后面的两种格式,成人对其他各类“给”字结构的输入都比较充分,但儿童没有同时或者在很短时间内相继产出。总的来说,仅就“给”字各类结构的成人输入时量与产出时量关系看,包括两类情况:一是A1类,包括A1a(输入时间早产出时间早)、A1b(输入量大产出时间早);二是A2类,包括A2a(输入时间早产出时间晚)、A2b(输入量大产出时间晚)。

如果专注于前文提到的“给”字双及物结构式的发展特征,成人输入明显不能给出可信的解释。首先,成人对“给”字各类结构皆有输入,但儿童“给”字双及物结构式的成熟过程为什么会呈现几个重要的节点类型,并且在节点类型的习得顺序上具有一致性?第二,为什么当儿童可以为“给”赋予一个论元的时候,都优先赋予R论元而不是S论元?而当可以赋予两个论元的时候,儿童则是优先赋予S论元和O论元,而不是双及物的R和O论元?如果成人各类“给”字结构的输入特征与儿童的发展成熟特征并非当且仅当为A1类,那么经验因素在早期儿童“给”字双及物结构式的发展过程中仍然扮演的是必要不充分条件。这种情况说明儿童双及物结构式的发展特征不能单一从外部输入寻找解释,很有可能还有更为本质的因素制约其发展成熟的历程。

3.案例三:早期儿童情态语义的发展

3.1 概念界定及发展特征

情态是人类语言最为普遍的范畴之一,具有句法语义接口属性。跨语言研究对情态语义进行分析主要从两个方面展开:一是与意义演化相关的类型意义,包括与说话人或主语的能力、意愿、许可、禁止、义务相关的动力情态和道义情态,以及与说话人或主语的估测、推断相关的认识情态;二是与推测(断)命题真假强弱程度相关的量级意义,包括可能性、盖然性和必然性。限于篇幅,本文只考察情态类型意义的发展。

情态语义的儿童语言习得有很多跨语言研究成果,无论实验研究还是自发语料研究,其结论都比校一致,即不考虑习得绝对时间的前提下,儿童总是优先习得根情态(包括动力情态和道义情态),然后习得认识情态,即情态语义的发展方向是从根情态到认识情态的,已有研究也从儿童的认知发展、心智假说、输入等方面进行了初步的解释。①Perkins,M.,Modal Expressions in English,London:Frances Pinter,1983.Shepherd,S.C.,Modals in Antiguan Creole,Child Language Acquisition and History,Ph.D.Dissertation,Stanford:Stanford University,1981.Coates,J.,“The Acquisition of the Meaning of Modality in Children Aged Eightand Twelve,”Journal ofChild Language,vol.15(2),1988,pp.425—434.Byrnes,J.P.and Duff,M.A.,“Young Children’s Comprehension of Modal Expressions,”Cognitive Development,vol.4(4),1989,pp.369—387.Shatz,M.and Wilcox,S.A.,“Constraints on The Acquisition of English Modals,”in S.A.Gelman and J.P.Byrnes.eds.,Perspectives on Language and Thought:Interrelations in Development,Cambridge:Cambridge University Press,1991,pp.319—353.Choi,S.,“Early Acquisition of Epistemic Meaning in Korean:A Study of Sentence-ending Suffixes in The Spontaneous Speech of Three Children,”First Language,vol.11(1),1991,pp.93—119.Guo J.S.,Social Interaction,Meaning,and Grammatical Form:Children’s Development and Use of Modal Auxiliaries in Mandarin Chinese,Ph.D.Dissertation,California:University of California,1994,pp.829—885.O’Neill,D.K.and Atance,C.M.,“Maybe My Daddy Give Me a Big Piano:The Development of Children’s Use of Modals to Express Uncertainty,”First Language,vol.20(58),2000,pp.29—52.Papafragou,A.,“Acquisition of Modality:Implications for Theories of Semantic Representation,”Mind and Language,vol.13(3),1998,pp.370—399.我们最近也考察了普通话儿童7个多义情态动词“能、会、要、准、可以、应该、一定”的习得数据,发现普通话儿童的发展特征与已有跨语言儿童情态语义习得研究的结论基本一致。②张云秋、梁咏现:《儿童情态语义的早期发展及论证意义》,《汉语学习》2021年第2期。我们的问题是:语言经验在句法结构习得中的作用是必要不充分条件,那么在情态这种功能范畴习得中是不是也是这样?鉴于情态语义的复杂性,我们需要更多视角来考察情态语义习得中的输入特征,既包括前文提到的输入时量,也包括输入方式,输入方式主要指的是输入句是问句还是非问句。我们考察输入方式的理据是:如果成人用含情态义的问句方式输入,按会话的质原则③Grice,H.P.,Logic and Conversation.in Peter Cole and Terry L.Morgan,eds.,Speech Arts,New York:Academic Press,1975,pp.41—58.儿童就要给予回答,并且因情态动词往往是焦点,故儿童回答时就应该使用情态词;如果成人输入不是问句方式,则不存在上述情况,也就是说,输入方式的不同与情态语义的发展方向可能存在关联。

3.2 输入的时量特征与情态语义的发展成熟

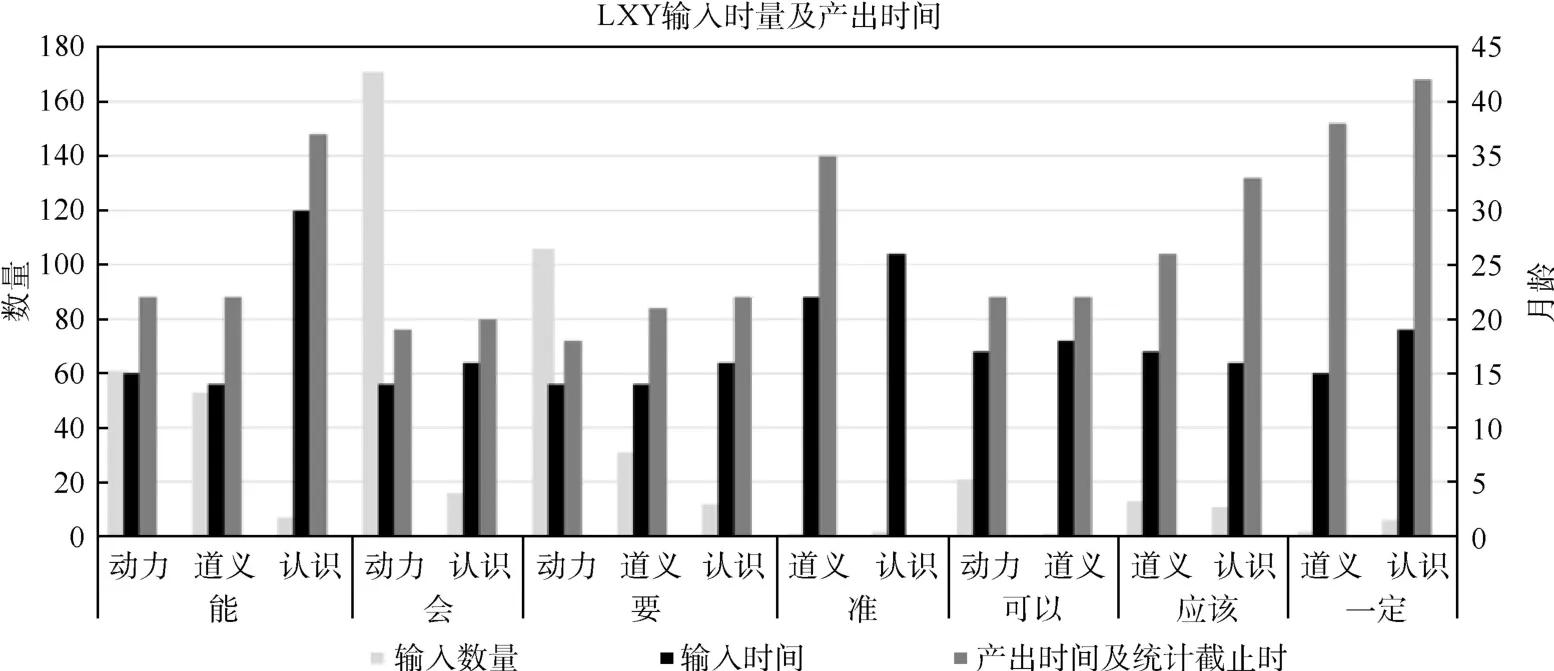

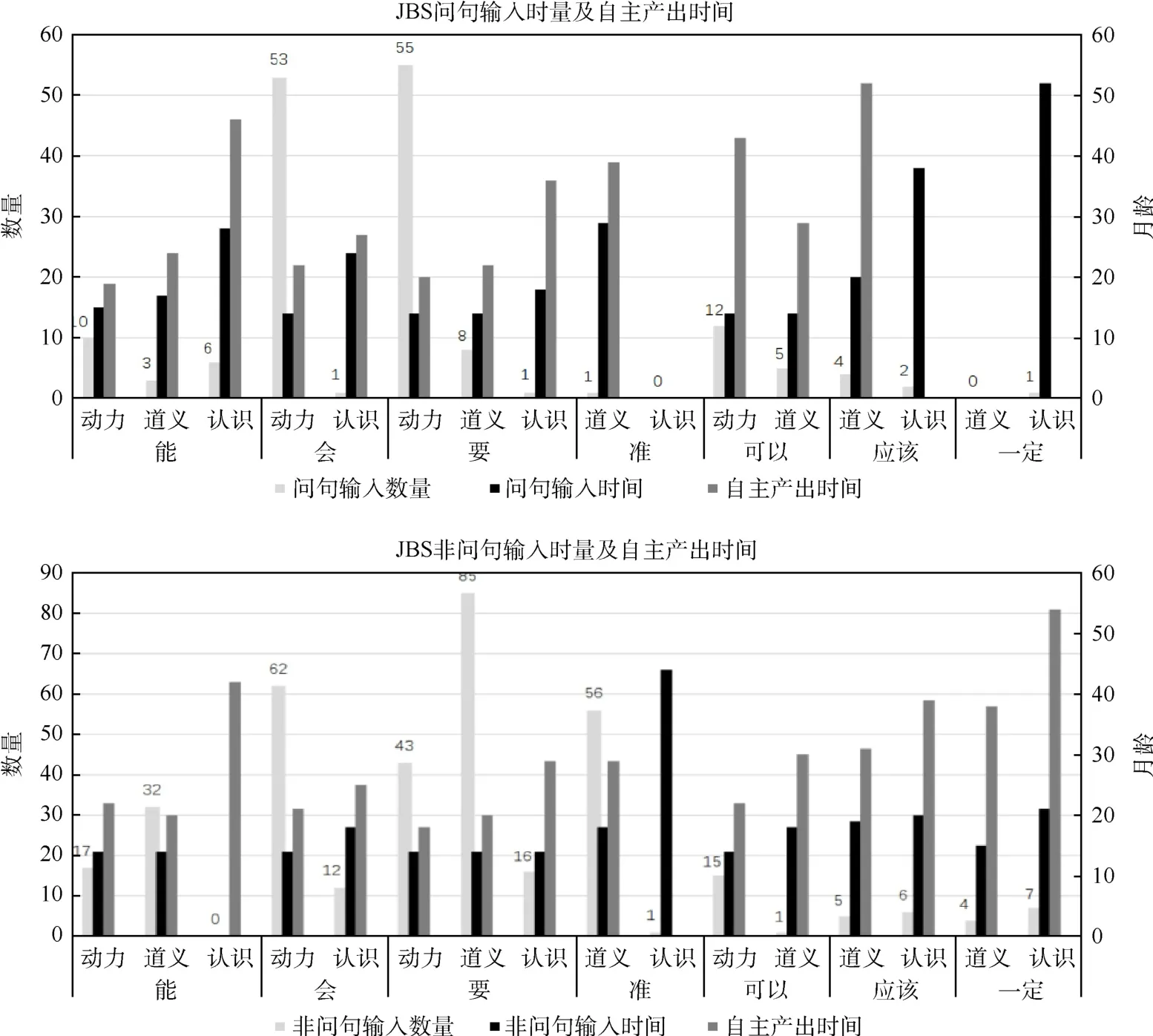

我们先考察成人输入时量特征与儿童产出时量特征的关系。关于成人的输入量我们仍然以儿童产出时间为立足点,统计儿童产出时间之前所有录制语料中的类型意义输入,输入时间主要关注成人的首次输入时间。另外,儿童产出时间则用月份表示,方便在图表中标记。具体数据我们仍然用更直观的柱形图来表示,见图3—图4:

图3 LXY各词不同情态义的输入时量与产出时间④图3—图6数据参见张云秋、梁咏现:《儿童情态语义的早期发展及论证意义》,《汉语学习》2021年第2期。

图4 JBS各词不同情态义的输入时量与产出时间

通过图3和图4我们可以看到两名儿童情态类型的习得时间与成人的输入时量关系复杂,包括以下几种情况:(一)整体来看,输入时量与产出时间的关系包括A类和C类,即不管输入时间和输入量是否有差异,儿童产出的所有语义类型均有成人的输入。但不是凡有输入就有产出,绝大部分输入都有产出,但也有成人输入了儿童却没有产出的情况,如“准”的认识情态两名儿童均有输入但没有产出。也许我们可以说“准”的认识情态义输入量太少不足以说明问题,但LXY“准”的道义情态义输入同样非常少,只有1次,但儿童在2;11岁就有产出。(二)再从输入时和产出时来看,输入与产出的关系既包括A1c类(输入时间晚产出时间晚)也包括A2a类(输入时间早产出时间晚),如“能”的认识情态义在成人语言中的功能也是受限的,输入时间较晚。但从输入时间看,输入早的却未必产出时间很早,如两名儿童接受“应该”的认识情态义输入时间与“应该”的道义情态义差不多同时,但是“应该”的认识情态义产出时间都大大晚于“应该”的道义情态义。(三)从输入量与产出时来看,输入与产出的关系既包括A1b类(输入量大产出时间早)也包括A2d类(输入量小产出时间早),比如“可以”的道义情态义,LXY和JBS接受的输入量都大大低于“可以”的动力情态义输入量,LXY仅1例,JBS仅7例,但是产出时间与“可以”的动力情态义基本相同,LXY两个“可以”同时产出,JBS产出道义情态义仅比动力情态义晚一个月。

上述情况说明输入特征对情态语义产出特征的影响仍然是必要不充分条件,即儿童能习得什么情态意义由语言经验中的样本输入决定,但何时习得哪种情态语义输入没有起决定性作用。这样看来,儿童的情态语义习得在得到输入的前提下按什么规律发展另有原因。

3.3 输入方式与情态语义的发展成熟

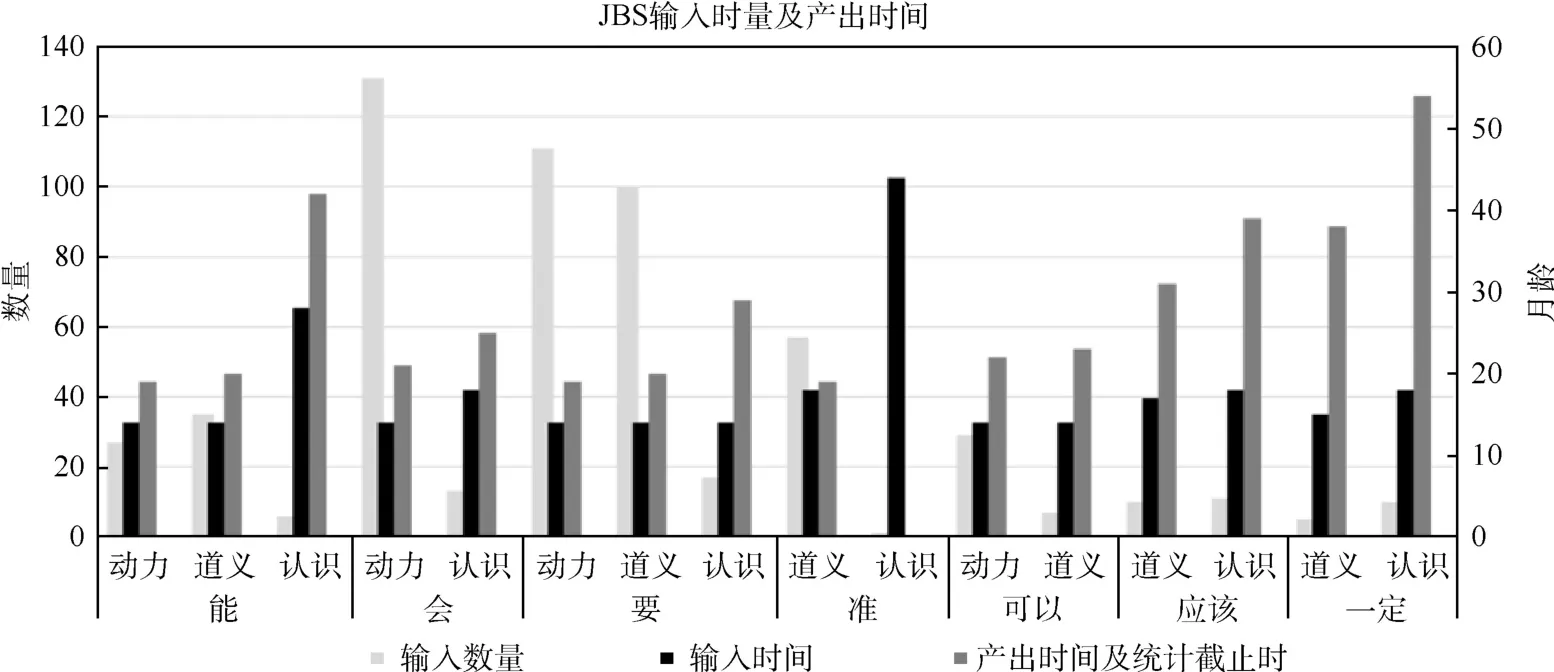

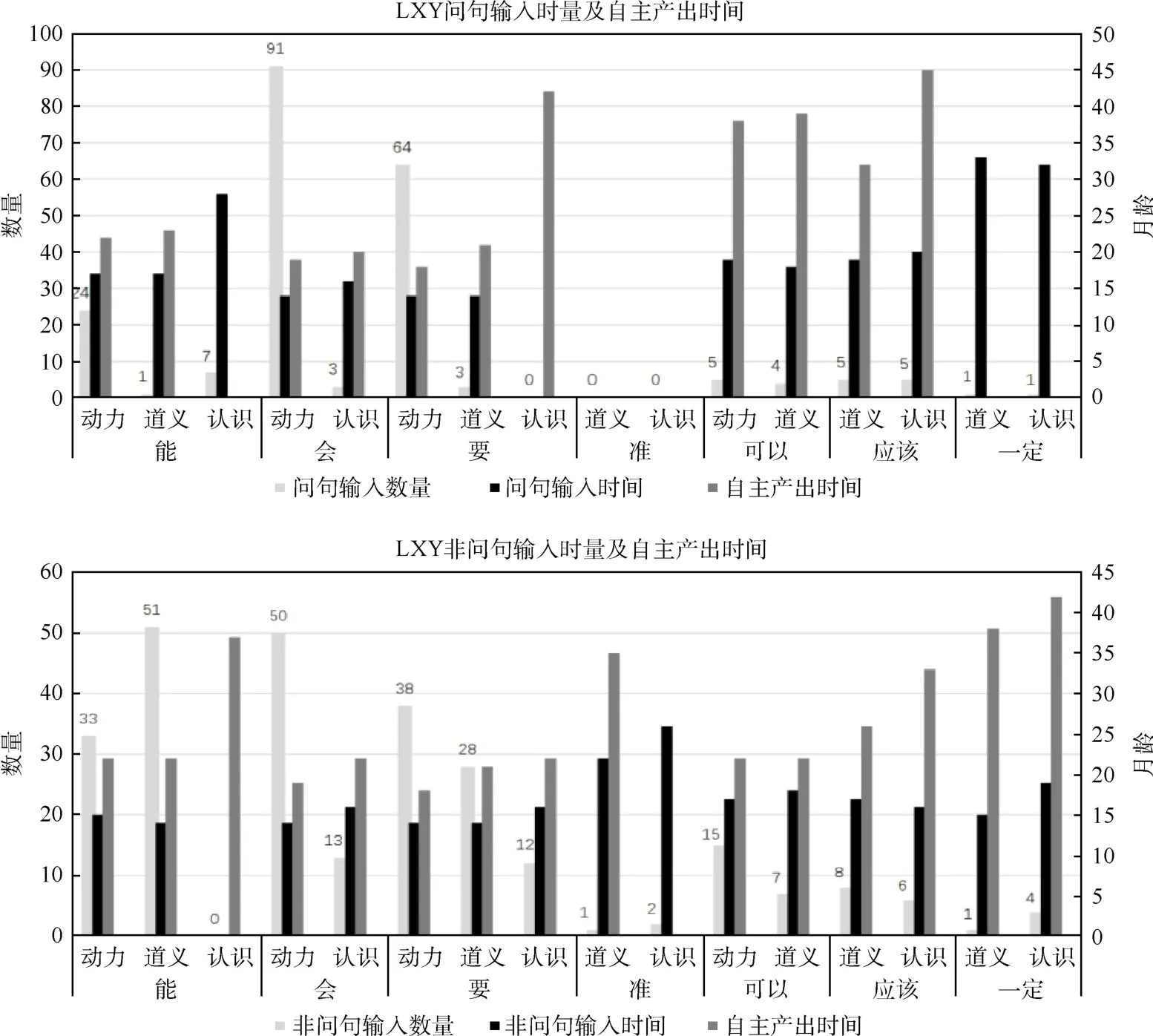

我们把输入方式分为问句式输入和非问句式输入,相对应的儿童产出方式则分为非自主的应答产出和自主产出。如果儿童在问句式输入语境中使用情态动词,属于应答产出;排除简单模仿后,如果儿童在自己提问以及非问句式输入语境中使用情态动词,则属于自主产出。我们关心的是成人不同输入方式与儿童产出特征有没有相关性,具体包括:(一)成人如果更早并大量使用问句输入儿童是否更早表现为应答产出(可码化为D)?(二)成人如果更早并大量使用非问句输入儿童是否更早表现为自主产出(可码化为E)?(三)如果D和E答案是肯定的,则说明成人的输入方式对儿童的产出方式有影响,则需要进一步考察在D或E的情况下输入时量的影响,那么问句输入和非问句输入的时间和频率分别对应答产出和自主产出的影响可参照第二部分A类各项和C类来判定。(四)如果D和E答案是否定的,则说明成人的输入方式对儿童产出方式以及产出时序特征影响甚微或者没有影响。

我们仍然用柱形图来更直观地展示数据,然后基于数据讨论输入方式对情态语义发展特征的影响。输入量的统计对象仍然是儿童产出某情态义之前所有录制语料中的成人输入,按例数(token)统计,连续重复的输入计为1次,图中的年龄指的是成人第一次问句式输入或非问句式输入时儿童的年龄,用月份表示。见图5—图6:

图5 LXY输入方式及时量特征与儿童产出时间

图6 JBS输入方式及时量特征与儿童产出时间

基于图5和图6数据,我们可以看到成人的输入方式及时量特征与儿童产出时序特征之间没有值得关注的对应规律性,即不存在D或E的情况。

首先,成人并非偏好于问句输入方式,那么儿童也没有必须进行应答产出的语境,事实上各情态不不同义项的输入方式是多样的,甚至是因词而宜的。比如“能、准”的输入方式更多是祈使句,这是因为较小儿童没有危险意识或者做事随意,成人则从实用出发要求儿童“能/不能”做什么、“不准”做什么;“要”的输入中成人既关注儿童的意愿也指令儿童做事,但表意愿时用问句的频率高一些,表指令时则非问句的输入频率高一些;在“会”的输入中,成人关注儿童的能力,所以“会”的输入方式中动力情态使用问句的频率稍高。

第二,儿童应答产出的时间和自主产出的时间与问句和非问句没有严格的对应关系。如“能”的认识情态义,LXY得到的输入方式为问句,却没有应答性产出,非问句方式没有任何输入,但儿童却自主产出;JBS“能”认识情态义的输入方式也是问句,但自主产出的时间比应答产出早4个月。“可以”动力情态义,两名儿童各自得到两种输入方式时间差不多,LXY为1;07岁(问句)/1;05岁(非问句),JBS则都为1;02岁,但两名儿童的自主产出时间都大大早于应答产出。

从上述数据中我们看不出成人输入的方式与儿童产出方式和产出时间有严格的对应规律,总的来说,成人输入方式对儿童情态语义生长特征的影响甚微。

四、结语

在把语言经验界定为日常对话式输入的前提下,我们根据需要考察了儿童得到的输入频率、输入时间甚至输入方式与儿童产出之间的关系,发现儿童所习得的语言项目无论是词义还是句法结构都可以在语言经验中找到输入的样本,但是却不能在语言经验中找到可能制约儿童各句法语义历时习得特征的输入时量特征和输入方式特征。基于此,我们认为语言经验是儿童语言习得的必要不充分条件:一方面,经验因素之于儿童语言习得是非常重要的,日常对话中没有输入的样本,儿童一般不会习得;但另一方面,儿童句法语义按照什么样的路径成熟和发展,却不是由输入的时量特征和方式特征所决定的。如果仔细观察儿童早期得到的语言输入,儿童得到的输入是充沛的,包含着句法、语义、语气等各个层面的信息,但是儿童并非在可以说出完整的句子时一下子习得各类句法语义成分,而是分阶段有序地渐次习得,这说明儿童拥有的语言经验与其他影响因素之间是共变关系而不是主次关系。

基于用法的语言习得观强调输入的重要性,但在哪个层面上是重要的应该进行细化,只有这样才能厘清经验因素的作用层次。语言习得天赋观如果把输入定义为普遍语法的输入,那么本文的讨论与这一观点无关;但如果把输入定义为儿童早期进行参数设置的样本,那么不能因为儿童极少接收到不符合语法的负面证据或者即使说了不符合语法的句子却较少得到纠正性信息就认为儿童的输入是匮乏的,对语言习得是无足轻重的。事实上,正视语言经验的作用及作用层次不会削弱探讨遗传在儿童语言习得中的重要作用,只不过遗传的内涵可能需要界定,如与语言习得密切相关的认知机制是否属于遗传?另外,遗传在语言习得中的作用层次同样需要给出更可信的证据。