儒学与民族地区女性研究

——以明代贵州地方志《列女传》为中心的考察

孟 凯

(南京农业大学马克思主义学院,江苏 南京210095)

自明代永乐十一年(1413 年)设置贵州布政使司以来,贵州与内地的联系逐渐加强。以儒学为主流的传统文化对贵州各少数民族人民的影响也不断加深,为了在民族地区推行儒学[1],贵州各州府司卫所均设置“儒学”等教育机构,以提高当地文化教育水平[2]。 随着正德初年(1507 年)王阳明被贬龙场,儒学被更多少数民族群众所认识,并对少数民族文化产生了一定影响[3]。 地方志作为承载地方性知识的资料汇编[4],在以儒学为指导思想的前提下, 也展现了儒学对地方文化的改造以及地方文化不断融入主流文化的过程。 但对于思想的真正影响, 还应该考察各民族人民是否认可并践行儒学理念。但是由于原始资料的匮乏,对于这个问题的研究大多流于一般性理论的概括,而无法具体深入到各族人民的日常生活之中。 因此探究儒学对民族地区的影响, 选择合适的切入点至关重要。 为此本文选择贵州地方志《列女传》为对象进行研究,具有如下优势:一方面,地方志不同于正史与学术著作, 它可以较广泛地涵盖民间社会, 并且对地方风俗与地方文化的保存也较为完整;另一方面,从历史的角度来看,与男性相比,女性受教育程度普遍较低, 直接接触儒学的机会更少,若她们能接受并自觉践行儒学理念,则正说明儒学思想对民族地区的影响之深。

一、 明代贵州地方志《列女传》概览

在我国明代传统学术研究中,贵州常被忽视,且历来如此。王阳明在贵州龙场悟道,又分别主持龙冈书院、贵阳书院,贵州籍亲炙弟子理应很多,但学术性著作如《明儒学案》却根本没有“黔中王门”的条目。 正统史书如《明史·列女传》也没有收录贵州籍女性。 随着当代学术界与地方政府的重视, 儒学尤其是阳明学与贵州的相关研究已经取得重大进展, 而诸如女性主题的研究成果仍然不多见, 把儒学与民族地区女性相结合的研究成果则更少。本文以明代贵州地方志《列女传》为中心,透过女性叙事, 管窥儒家女性观及其对民族地区女性的影响与塑造, 进而考察作为传统文化主流的儒学在现代社会应当扮演的角色以及如何适应现代化发展。

(一)明代贵州地方志中的女性图景

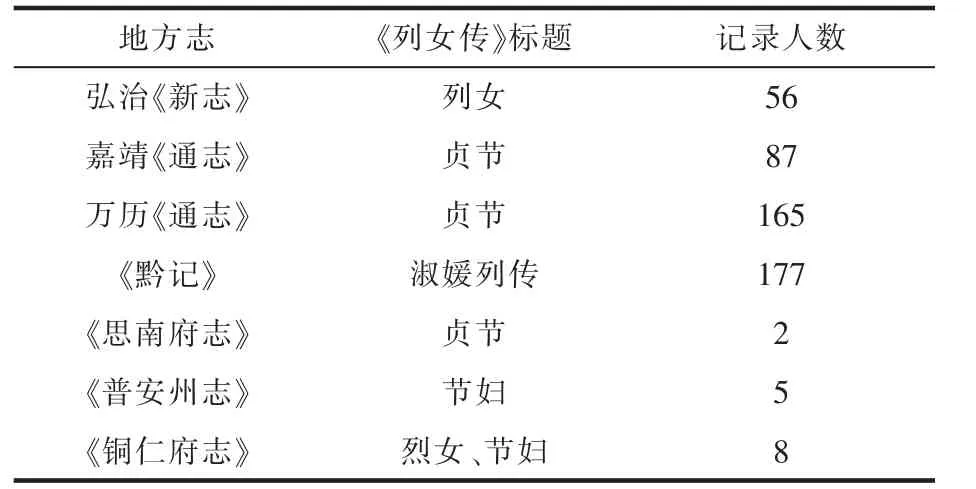

与中原地区尤其是文化经济发达地区广修地方志的传统氛围不同, 贵州地方志的撰修起点晚而且相对存世数量也较小,目前可见传世仅七部,研究样本相对集中,其中贵州省志四部:弘治《贵州图经新志》(简称弘治《新志》)[5]、嘉靖《贵州通志》(简称嘉靖《通志》)[6]、万历《黔记》(简称《黔记》)[7]、万历《贵州通志》(简称万历《通志》)[8];贵州各州府志三部:嘉靖《思南府志》(简称《思南府志》)[9]、嘉靖《普安州志》(简称《普安州志》)[10]、万历《铜仁府志》(简称《铜仁府志》)[11]。 这七部地方志体例大致相仿又略有差异,如《黔记》首创《大事纪》,并被其后地方志修纂者沿用[4]。 而无论地方志体例如何变化, 记载人数多寡, 无一例外都有《列女传》。并且随着地方志编修年代越近,收录的女性人数也越多,见表1。

表1 贵州地方志《列女传》标题与女性人数

与正史通常直接命名为“列女传”不同,地方志则常以女德之贞节、节烈为题。但是以“贞节”为标题的编排体例,却有很大的问题。由于州府志收录女性人数少(见表1),其标题基本就能涵盖所有人选的德行, 但作为全省记录的省志尤其是两部《通志》,仍以“贞节”为题,就很难协调如少数民族女政治家奢香、女将军蔡氏等人在《列女传》中的位置,所以万历《通志》干脆不选不在“贞节”范畴内的女性, 而是直接把奢香、 蔡氏等人排除在外。 作为私人修纂的《黔记》,则显示出优于官修省志的特点:首先,《黔记》成书时间较晚,既可以吸取前三部省志的优点, 也能修正它们的某些不足。 其次,作者郭子章(1543—1618 年,江西泰和人)不仅曾是贵州的高级官员(时任贵州巡抚),还是具有极高学养的儒家学者,深受阳明学影响。从其《列女传》题为“淑媛列传”,也可以看出他与官修方志在选取女性方面所持价值标准不完全一致。尽管《黔记》收录的女性与前三部大多重合,且仍以贞节为主,但从细微处仍可以发现,私人修纂的学术作品与纯粹意识形态产品之间存在差异。由于地方志修纂工程量大,私人难以独力承担,官方的作用也就越来越大, 而作为主流意识形态的儒学影响必将与日俱增。

(二)贵州方志女性叙事的演变

贵州地方志《列女传》记载的女性,不仅大多重合,而且女性传记也前后因袭保持连贯。但地方志的编修并不限于一时,随着时间的推移,对于女性的理解和塑造也会发生变化, 其中儒学在女性传记演变过程中就扮演了至关重要的作用。

贵州地方志女性传记的变化呈现出以下特点:

第一,女性人数增加而类型减少。这一演变特征, 在四部省志中表现的尤为突出。 从弘治(1488—1505 年)至万历(1563—1620 年)一百余年的时间里,收录女性人数增长了三倍多;州府志也从嘉靖《思南府志》的2 人,增加到万历《铜仁府志》的8 人。 若把视线后移至清代,这一变化更加明显,以省志为例,乾隆《贵州通志》收录女性600余位[12],其中明代女性约370 余人;而道光《思南府续志》就收录了663 位女性[13]。尽管越来越多的女性受到官方与民间社会的重视, 但是她们得以入选的标准却越来越固定单一,基本只有节妇、烈女才是最佳人选, 不符合此标准的女性就会逐渐被剔除。

第二,女性传记的历史连贯性。通常地方志中的女性传记都很短小,但由于编修工作不断延续,很多女性传记得以完善。 原来只记录女性生命历程中的某个闪光片段, 之后就可能扩展为几个高光片段,乃至延续到她的后代。刘惠贞的传记即是如此:据弘治《新志》记载,她系“贵州卫指挥(刘)芳之女,名惠贞。 年十六,母病,医药弗疗。 刘祷天,刲股为粥以进,母病遂愈。 论者以为孝诚所感。 ”[5](P46)可见弘治时她是因“孝”入选。 而至嘉靖《通志》中,她的身份则兼具节妇特征,其传曰刘惠贞“后适千户朱宣。 年方二十三,而朱丧。 抚孤守节,誓无他志。 有司请于抚按二司衙门,给匾旌表之。 ”[6](P426)还有一些女性在省志中记载比较简略,而在原籍州府志中则异常详尽,其中“刘氏三烈”即是典型。 嘉靖《通志》仅记曰:“刘氏,名辰秀,刘仁次女。年十六,同仁任梧州,卒于官。榇还至平乐府江,值猺獞劫舟,刘恐为贼所污,乃挽父之二妾张、郭,同投水死。 ”[6](P426)万历《通志》所记基本一样,只是把带有民族歧视性的“猺獞”二字改为中性的“徭徸”[7](P402)。 而在刘氏原籍的《铜仁府志》中,她们的传记内容则被扩充到以上两部《通志》文字的十倍以上。不仅增加了许多细节,诸如刘辰秀为父操办丧事、与劫匪斗智斗勇;还衍生出三个相关人物:《乡贤志》中的刘时举(刘之弟),《孝义志》中的张宾禄(刘之表兄),还有因为“稚齿,故略之”的刘初秀(刘之妹);并附记了多首评论与赞诗。[11](P471-479)经过这样的补充,就使原来平面化的人物形象更具立体感而更加可信, 当然也无可避免地带有被加工的痕迹。与此同时,这些女性的形象也更加符合儒家对于女性的道德要求。

第三,女性传记的删改。地方志除了保存地方性知识的功能外,更肩负着宣传教化的作用。使用何种标准,选择何种女性,都要服务于移风易俗利于教化的主题。 因此,在编修地方志的过程中,除了需要不断扩大女性队伍, 编修者还会删除不符合儒家道德要求的女性,如弘治《新志》与嘉靖《通志》都放在首位的彝族女政治家奢香夫人(宣慰使霭翠之妻)与政治家刘氏夫人(宣慰使宋斌之母),就被万历《通志》与《黔记》所删。此外,地方志还会对女性传记进行修改, 最具代表性的例子就是僰人杨氏。 作为一位符合儒家道德要求的少数民族烈女,四部省志都有收录,但除了她自缢殉夫的主要事迹外,其他细节多不一致,甚至存在前后不符的情况。尤其关于她的身世,就不断加入了编修者的想象。 弘治《新志》说杨氏是镇宁州“十二营僰人,杨太女,祖仗,元为普定府通判。”[5](P106)而嘉靖《通志》则改为“祖,仕元为普定府通判。 ”[6](P427)一字之改完全扭转了叙事风格, 前者只是普通的记述其身世,后者则带有极强的价值判断意味。嘉靖《通志》编修者的修改意图很明显,无外乎要证明:作为少数民族的杨氏一家由效忠元朝, 转变为效忠明朝, 家族女性也被塑造成具有赎罪性的自缢身亡, 这些无疑都具有引导贵州少数民族向明王朝看齐的作用与意义。 至于杨氏的祖父到底叫杨仗,还是失名但曾经仕元,皆已无从考证,以至万历《通志》就删除不提,仅言“杨氏十二营僰人,杨太女。 ”[7](P153)通过杨氏传记的演变,我们可以管窥编修者的意图,即按照儒家思想塑造女性,并通过对女性传记的删改, 凸显了中原主流文化之于少数民族的正统地位。 而这样的指导思想也影响了地方志的女性选择, 同时也引导着民族地区女性按照儒家理想建构自身形象。

二、旌表制度与儒家女德的强化

地方志的编修深受儒家思想影响, 民族地区女性又因旌表制度的推行, 而受到思想文化与制度的双重影响, 就使她们在道德与功利的双重驱动下,越来越接受儒家对女性的塑造,进而主动参与其中,并使外在约束逐渐化为内在动力。

(一)明代贵州女性与旌表

女性旌表由来已久, 惟明代开始把它明确上升为国家制度,从而使其制度化、常态化。 洪武元年(1638 年)即诏令天下:“民间寡妇,三十以前夫亡守制,五十以后不改节者,旌表门闾,除免本家差役。 ”[14]站在女性的立场来看,能被旌表大多是因为她们苦难的人生境遇, 同时由于旌表制度规定只有普通妇女才具备资格, 这项制度又成为下层女性提高自身社会地位的重要途径, 而且该制度还能为家族带来实质性利益,改善生存环境。这就使得女性选择守节、殉夫等,蒙上了极其浓重的道德与功利双重色彩。 尤其是古代社会徭役繁重,温饱尚且不能完全保证,“免除差役”或物质奖励的吸引力显得尤其大。 嘉靖《通志》中欧氏接受旌表, 地方政府特别准许其家族 “免一丁侍养”[6](P428)。万历《通志》中,受到免除差役与物质奖励的女性也越来越多,陈氏、朱氏都受到“给米养之”[7](P128)的优待。 《思南府志》中石氏得到“旌以礼币及卒”[9](P536)的待遇。 而这也使儒家女德在旌表制度道德与功利的双重保障下推广也变得相对更加容易,对于女性而言,旌表制度又似专门为其设立的“科举制度”,是其得到社会认可的重要途径。

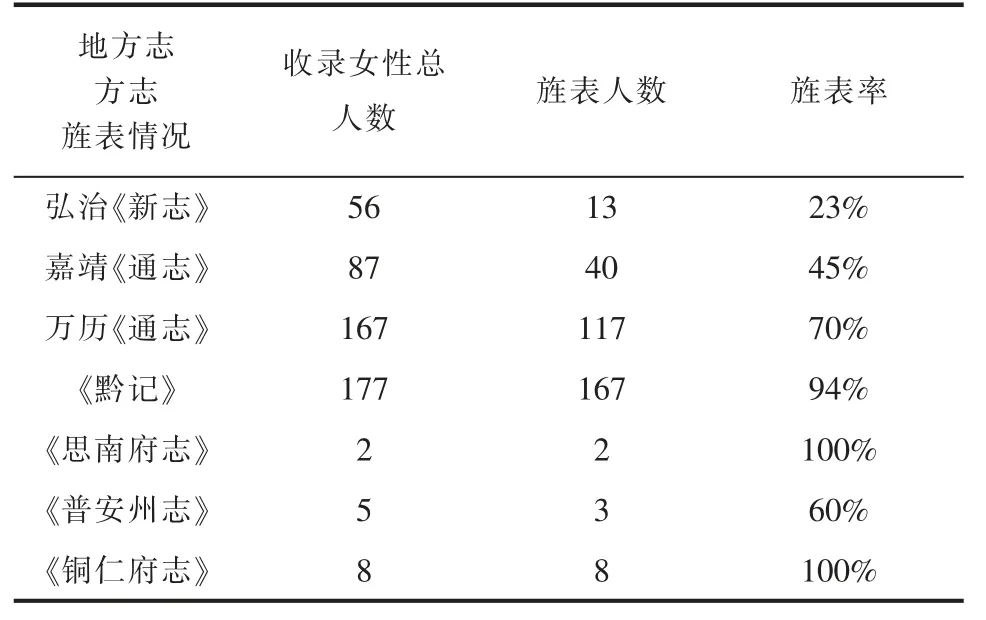

除了普通女性因为功利目的而积极主动参与外, 受旌表情况对于地方政府而言也具有举足轻重的意义。首先,节妇烈女人数的多少以及采集是否到位,体现了当地政府的重视程度与办事效率,也体现了当地教化水平的高低, 而这在民族地区的意义尤为突出。 这与明代在县级单位建立“儒学”的目的相一致,都是为了推行儒家思想,提高各民族各阶层人民的文化水平与国家认同。 当时可以直接接受儒学教育者多局限于士以上阶层,而对于儒家贞节观念的接受与实践却可以深入民间社会。 其次,旌表与官员的仕途密切相关,所以他们所到之处总是不遗余力的采集上报, 致使旌表人数不断攀升;而更多女性获得旌表,也是官员的主要政绩之一,见表2。 从四部通志可以看到,女性受旌表率提升幅度大幅提升, 州府志中甚至达到百分百。 这一导向也影响了地方志编修者更看重受旌表者,或有可能被旌表的女性,旌表率的大幅提高就反映了这一情况。而旌表越受重视,其内含的儒家女德观念就越广泛的影响民族地区女性以至于左右她们的行为选择。

表2 女性获旌表情况

(二)儒家女德的强化

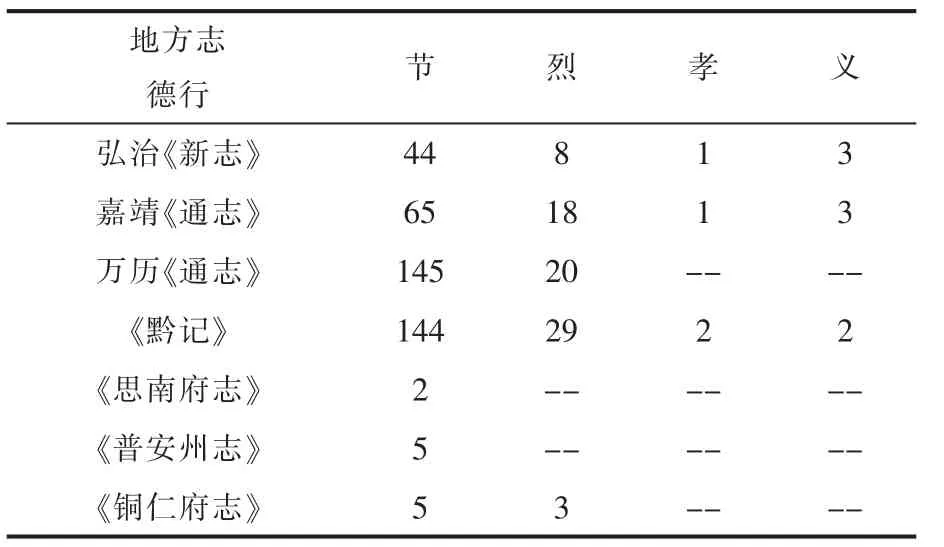

在旌表制度助推下, 民族地区女性的儒家女德意识逐渐强化。 地方志中收录的女性主要包括四类德行:节、烈、孝、义,其中女性色彩显著的节、烈最受重视, 而无性别差异的孝、 义则逐渐被淡化,以至州府志中只收录节妇烈女,见表3。

表3 地方志中女性德行的构成

只重视女性节烈,而忽视其他方面的德行,正与儒家思想的影响直接相关。 所以反观中国近代妇女解放运动, 把批判的矛头直指儒家尤其是宋明理学,并不是完全没有道理。

儒家女德在民族地区的强化, 主要表现为以下两点:

第一,女性节烈观的政治寓意日益凸显。由表3 可见,节妇烈女占比最多,加之明代旌表制度特别针对守节女性,是以节妇人数最多。学界通常认为,女性守节由宋代大儒程颐提出,他曾说“饿死事极小,失节事极大”[15](P301),并由此形成了一套完备的理论体系。 明代把程朱理学树立为官方正统学说,守节也逐渐成为主流的女性价值观。而鼓励女性守节还有另一层含义, 那就是儒家试图借此激励男性。 女性之节对应男性之忠,“一女不事二夫”正是“忠臣不事二主”的另一表达。 正如《普安州志》序所说:“士尝学问,知理义,至临大节,或乃失之。女妇生长闺闼,未习诗书,乃有矢节自持,终身不二。 ”[10](P47)在传统社会下,女性或许不能过多参与社会政治活动, 但是她们在家庭内部的作用很大,作为女儿、妻子、母亲等角色,她们往往可以直接影响到父亲、丈夫、儿子的行为。如节妇范氏,“子由千户职,累建军功,历升指挥同知,亦素教有以启之也。 其孙柳之文复忠于国,死于王事。 忠孝节义,萃于一门,盛矣哉! 为人之母,教子皆如是,国家亦有赖乎! ”[10](P47)所以一门多节多烈的家族,最受推崇,如弘治《新志》中的雷氏双节[5](P184),《铜仁府志》的刘氏三烈等皆是如此。

第二,义妇的转型与消失。贵州地方志中收录的义妇虽少,变化却最为显著。弘治《新志》与嘉靖《通志》中都收录了三位义妇分别是:奢香、刘氏与蔡氏至《黔记》中只余蔡氏与田氏二人。 而奢香夫人与刘氏夫人都是明初贵州少数民族地区杰出的女性领袖,在维护祖国统一、民族团结方面做出了不可磨灭的贡献, 当属大义之典范。 而至万历年间,她们就从通志的《列女传》中消失了。 一方面,说明经过一百余年的民族大融合, 明廷对于贵州的掌控已经非常到位, 尤其是万历中期播州杨应龙叛乱被平定, 贵州各民族人民对于中央政权的认同日益加深,与此相应,民族地区土官的作用也就随之减小, 奢香夫人与刘氏夫人的意义也就淡化了。另一方面,更重要的是女政治家的形象不符合儒家女性观。儒家通常把女性定位于家庭内部,其形象是女儿→妻子→母亲的单向度推进, 超出这条发展线路的女性就会受到儒家非议。 义德虽无明确的性别属性,儒家却往往把它赋予男性,而“义”也主要体现在政治领域,而儒家认为政治是女性禁区,所以万历《通志》中干脆不收义妇。 《黔记》中的两位义妇,则转型为更符合儒家理想的贤妻良母。在弘治《新志》与嘉靖《通志》中,蔡氏夫人只是被描绘成智勇双全的“女将军”,而至《黔记》中还特别附记了她的儿子林晟,“晟读书好士”,并“著有《墨庄诗集》”[8](P338),为这位刚强坚毅的女将军注入了良母元素。 刘氏夫人捐田助学则完全是为了实现丈夫刘象未尽遗愿,刘象“欲以禄资,置田种八石五斗,有捐赀报本之意。象卒,刘承夫志,将前田捐入学中,永作义田,院道刻石,匾其门曰旌义。”[8](P343)《黔记》的这一改一增,基本完美化解了原来与儒家女性观不协调的情况。 一定程度上解决了万历《通志》只收节烈女性的弊端,但是这样的改造在强化儒学影响的同时, 也进一步限制了女性的发展。

三、儒家女德的平民化与民族化

明代贵州地方志不断推进与提倡儒家女德,促进儒家思想在民族地区的推广, 也使更多平民参与到儒家女德的践行过程中。 儒家思想在民族地区影响的扩大与深入更直接的证明是, 地方志收录的少数民族女性不断增加, 出现了多位少数民族节妇烈女。 这一现象显示了明王朝与地方政府在加强民族团结、 国家统一方面实行了行之有效的策略;也体现了儒家思想在民族地区的成功,并从一个侧面展示了贵州在融入祖国大家庭过程中的一个历史面向。

(一)女性身份的平民化

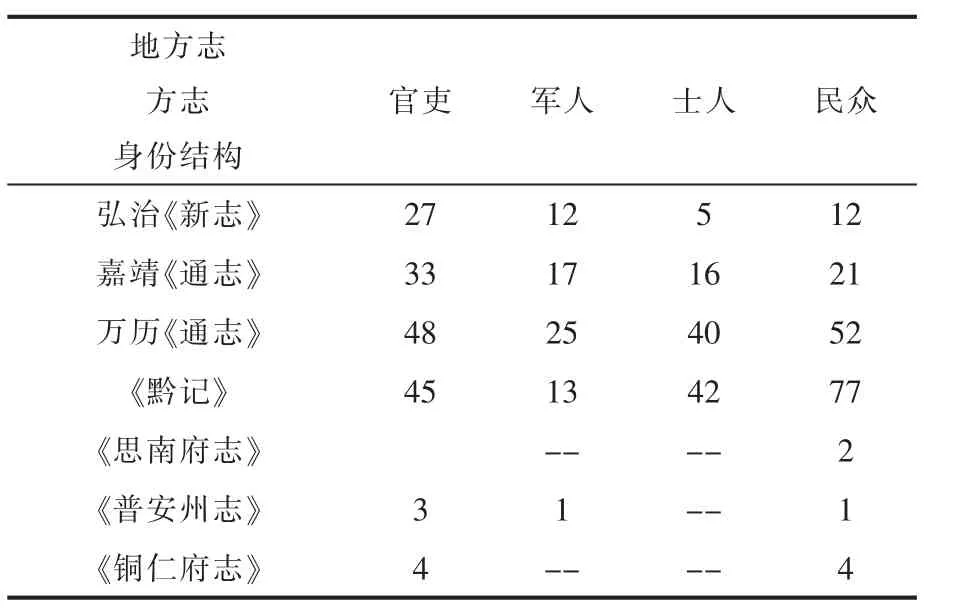

为了进一步考察儒家女德对于社会各阶层的影响, 有必要把方志中的女性按身份结构进行区分。 据《明史˙食货志》记载,明代户籍制度为“凡户三等,曰民、曰军、曰匠。 民有儒,有医,有阴阳。军有校尉,有力士,弓、铺兵。匠有厨役、裁缝、马船之类。濒海有盐灶,寺有僧,观有道士。毕以其业著籍。”[16](P1878)《职官志》载:“自卫指挥以下其官多世袭,其军士亦父子相继,为一代定制。”[16](P1875)也就是说以往朝代不构成独立社会阶级的军人, 在明代取得了独立地位。 所以本文结合明代实际情况以及研究主题,把女性所属身份分为四种:官吏、军人、士人与普通民众。其中官吏代表社会的中上层,他们往往是主流价值观的积极拥护者;由于贵州的特殊情况, 军人阶层又是贵州重要的组成部分;士人则代表着社会中的知识精英,对儒家思想有更深的体会;普通民众则代表着社会的最底层,他们的参与往往表示某种价值观念已经为整个社会所普遍接受与奉行。

表4 贵州地方志女性身份结构

通过梳理贵州地方志《列女传》,得出表4。 由表4 可以看出:

第一, 官吏与军人阶层女性随着时间推移所占比例越来越少。这说明与明代前期相比,明代中后期贵州地区日趋稳定, 官吏与军人生活日渐安定,因为战争而死者大幅减少,因此受害的女性也日趋下降。事实上,很多贵州女性就是因为民族冲突而成为节妇烈女。 嘉靖《通志》中的陈氏之夫因平“苗叛”而亡,李氏之夫因“征麓川,战没”[6](P425);王伽蓝被苗民所杀[5](P74),刘氏三烈被瑶壮民所杀[11](P472)。而随着民族矛盾缓和、民族融合加强,官吏与军人阶层的女性必然下降。

第二, 士人与普通民众阶层女性的比重日益增多。作为儒家思想的直接受众,士人阶层对于儒学的认可度最高。 士人阶层出身的女性往往也受到良好的儒家教育,熟悉《女戒》《女论语》等女教文本。 弘治《新志》中陈氏就“以勤俭相夫,崇饰儒雅。 ”[5](P145)是以这种出身的女性,也更具道德的自觉意识。又由于士人多不直接参与战争,此阶层女性人数的增加, 又从一个侧面反映出贵州民族地区儒家教育水平在不断提高, 接受教育乃至获得功名的人越来越多。这一阶层女性的普遍参与,把儒家女德的践行也提升到理论高度。 然而若只有社会上层与知识精英才接受的价值观, 无疑没有生命力,对于社会的意义也十分有限。所以真正把儒家女德推向深层次, 离不开普通民众的广泛参与。 正如表4 所示平民女性的人数与占比都在增加,《黔记》 中已经接近半数是平民女性,《思南府志》2 位女性全部是普通民众。

(二)少数民族女性节烈化

由于长期受到华夷之辨的影响, 中原王朝对于少数民族往往持有很深的偏见。 在王朝的正统叙事中,要么完全忽视少数民族的存在,要么把他们当作应该被征服与驯化的对象, 即使有记载也很简略,有关少数民族女性的记载就少之又少。所以地方志《列女传》就成了研究民族地区女性不可忽视的宝贵材料。在明代贵州地方志中,明确记载是少数民族女性者与总人数相比很少,见表5。

表5 贵州地方志少数民族女性即德行

由上表与总人数(表1)对比可见,尽管少数民族女性占比仍然很少, 但是通过为数不多的几位女性, 反而可以更加清晰地看出地方志编修者在选择女性方面的标准越来越统一, 即突出女性的节、烈。 少数民族烈女从弘治《新志》中的一位,增加到《黔记》的三位;少数民族节妇则从零增加到四位。 作为省志《列女传》唯一重合的少数民族女性就是僰人杨氏,被《黔记》排在列女第一位,郭子章给予高度评价:“杨淑人僰人也, 非渐于中国之礼教也;非有女戒、女宪诸书可读也;又非有姆训足赖也。事安陆仅仅二年,又非有琴瑟绸缪之素也,而操行若是。 语曰:芝草无根,醴泉无源。 然乎? ”[8](P337)正是在这样不断的推广下,儒家女德就被越来越多的少数民族女性接受与践行。 但需要指出的是, 在地方志编修者极力宣扬少数民族女性接受儒家女德的同时, 还应对这些女性的身份有所了解。 以五位少数民族节妇为例,钟氏“土舍 杨铎妻”[6](P426),钱氏“土同知何承宗妻”[6](P426),杨氏“土同知何熙妻”[7](P328),张氏“土同知王凤麟妻”[8](P345),萧氏“土舍杨淳妻”[11](P187)。 烈女周八姐“土官周廷珪女”[8](P342),僰人杨氏更是贵为安陆侯吴复的未婚妻,只有乜氏是“都匀卫夷人,老功妻”[8](P343), 而她的德行也不是儒家 最 为 称 道 的“节”而是“烈”。基于这样的现实,我们可以说这些出身土官家族的女性或者先于普通民众接受了儒家观念, 也可以说或许是她们的身份强迫她们做出了选择。 当然我们也不应忽视儒家思想对于民族融合与文化认同的积极意义。

结 语

通过对明代贵州地方志《列女传》的研究,发现由于儒家女德思想与旌表制度的共同影响,入选地方志的女性人数与日俱增。在这一过程中,越来越多的上层女性以及平民女性都积极投身儒家女德的践行, 少数民族女性也开始接受儒家提倡的节烈观。与中原地区相比,贵州民族地区的儒学教育起步较晚,而正是由于这一情况,使得贵州民族地区一开始接受的就是代表明代儒学新气象的阳明心学,而非意识形态化的程朱理学。阳明心学更为看重女性的自觉意识, 而不鼓励女性选择极端的道德行为,如烈、割股奉亲等。 这也可以看做是对当时内地日益残酷的女德风气的纠偏, 尽管儒家女德已不能加诸现代女性, 但是它在民族地区的推行与影响, 对于当前提升少数民族的国家认同、文化认同等具有十分重要的借鉴意义。

——以直省民人为中心

——以方志为中心的考察