帝师群体与北齐皇族文教的构建

孙 宝

(曲阜师范大学孔子文化研究院,山东 济宁273100)

先秦两汉以来,帝师一般对应三类职官系统:其一,以三师(太师、太傅、太保)为核心的辅政官系统;其二,由太子三师(太师、太傅、太保)与三少(少师、少傅、少保)组成的太子宫职系统;其三,君主在太子求学或即位施政阶段担任经筵侍讲、侍读等教务的太学(或国子学)学官系统。 帝师具有政务与教育双重属性,且至少包含三重职能,即督导太子学业、维护太子储位并确保其顺利登基、辅弼新君治国理政。 北齐沿袭魏制,在莽新“四辅”(太师、太傅、国师、国将)、元恪“六辅”(太尉、司空、尚书令、左右仆射、吏部尚书)的基础上,发展出“三师”(太师、太傅、太保)、“二大”(大司马、大将军)、“三公府”(太尉、司徒、司空)构成的“八辅”模式。 魏、齐君权移交与高齐新旧君位过渡之际,确定或调整“八辅” 人选已成为一般性的制度安排。至于高欢在东魏建立之初出任太师,高澄辅政期间担任太子少傅,高演、高湛在高殷即位之初分别担任太傅、太师,又说明“三师”是高齐“八辅”任命的核心环节, 这也是北齐辅政官制度不同于北魏的特色所在。在皇权架构得以稳固的前提下,高齐又进一步加强东宫建设,通过太子三师、三少与国子学官对太子进行政务与学业方面的引导而使之具备未来君主的多重素质。正因如此,帝师往往是军、政、学、文四界的一时之选,其通过严格的组织化、 制度化形式对高齐皇族风教进行塑造;继而,后者又会遵循家国一体的政治逻辑,对皇权政体运转、国家风教施行产生深刻影响。以下即从三方面予以说明。

一、“三师” 辅政官与北齐皇室崇胡抑华的基本立场

北齐“三师”虽与藩王、“二大”“三公”同居一品, 官序却为一品之首, 故多由藩王、“二大”“三公”升转或兼领。“三师”之上又有太宰、左右丞相、大丞相,诸职往往兼摄都督中外诸军、录尚书事,是为真正意义上的执政,这也是“太师”进一步迁擢的目标职位。 当然,“三师”也会平转为“二大”“三公”, 或者根据军政需要以藩王出镇或外放为加开府仪同三司、 开国郡公等荣衔的上州刺史。“三师”作为君主辅政官,除了资政、议政、决策、参与圆丘祭祀、宗庙类告等政务、朝仪、祭礼外,还具有左右朝野舆论以行使杀伐废立的特权。 自北魏中兴、太昌高欢渐掌权柄,元魏君主“颠覆立可待,一年三易换”已成常态。[1](卷十一,P278)此后,高演历任太傅、太师而废黜高殷,实为履行“三师”监国、废立之权。因此,除了元魏宗室元坦在北魏末及东魏历任司徒、 太尉、 太傅、 太师之外, “三师” 职不轻授, 且基本由高氏旧部或皇宗藩王垄断, 这直接影响了高齐禅魏之后权力格局及政治生态的形成。

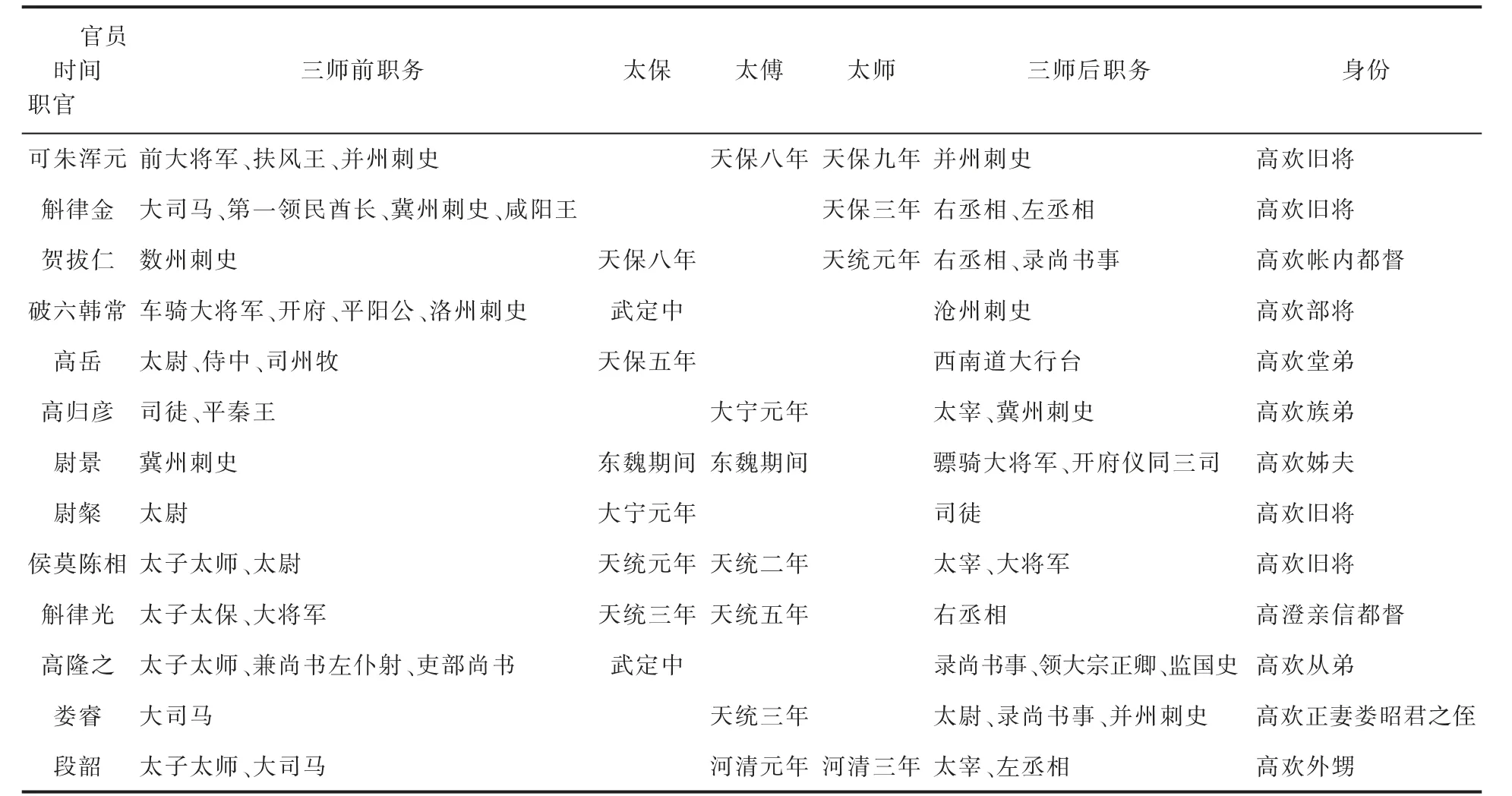

赵翼指出:“魏之亡,则周、隋、唐三代之祖皆出于武川。……区区一弹丸之地,出三代帝王。”[2](卷十五,P319)高欢出自武川,与其起兵举事的贺拔允、段琛、厍狄盛、张保洛等“乡邑故人”均“申其志力,化为公侯”,至于其账下心腹所出的代、酒泉、怀朔、善无、秀容、狄那、广宁、石门等郡邑也成为“功名之地”。[3](卷十九,P260)上述军府勋旧往往被委以“三师”之职,以起到拱卫高氏政权的柱石之效。 北齐建立之后,以军功跻身“二大”“三公”者不乏其例,但其中只有高氏的心腹旧臣或亲缘姻戚才能擢任“三师”。 其具体情况如表一所示:

表一 北齐军府勋旧的三师任职情况

上述诸将得以出任“三师”,除了赞翊高欢、高澄父子起事、执政的旧将、府佐外,基本都是高欢亲族及姻党成员。 高演即位后为了安抚时望以稳固高齐政体,采取礼敬前朝“二王、三恪”的“三统”制度,“明天命所授者博,非独一姓”。[4](卷三十六,P1950)魏收依据王肃、杜预经义,以元、司马氏为“二王”,外加曹氏构成“三恪”。[3](卷三十七,P491)另外,高演对东魏天平至高齐天保时期追随高欢、高澄、高洋的勋旧采取配飨制度。 其中曾任“三师”之太师者有尉景、窦泰、娄昭、万俟普、万俟受洛干、高乾、高岳、高昂、厍狄干,曾任太傅者有孙腾、破六韩常,曾任太保者则有刘贵、封祖裔、孙腾。 通过对上述诸人提升国礼规格, 以凸显高齐帝系统绪的礼法性与延续性。 正因大量高氏勋戚占据军政两界的核心权位,东魏至北齐初期“鲜卑共轻中华朝士”的政治氛围颇为浓厚。[3](卷二十一,P295)具有军界背景的鲜卑官员嗜酒、贪纵、违礼犯禁者不胜枚举,其又能凭借与高氏政权的亲旧关联而免于追究。 杜弼要求高欢整顿法纪,加强吏治,高欢则回复称:“天下浊乱,习俗已久。……我若急作法网,不相饶借,恐督将尽投黑獭,士子悉奔萧衍,则人物流散,何以为国? ”[3](卷二十四,P347-348)这种特权免罪、法纪紊乱的局面至高演即位后也没有大的改观, 厍狄显安曾提醒高演“陛下太细,天子乃更似吏”,后者解释说:“朕甚知之, 然无法来久, 将整之以至无为耳。”[3](卷六,P84)由此不难看出,高演试图整顿朝纲却陷入积重难返的困境。

以高欢、 高澄诸子为主的藩王也是北齐“三师”的主要群体。 如高欢五子高浟、十子高湝、十四子高润、高湛三子分别于皇建元年、天统二年、天统五年、武平二年出任太保,高欢六子高演、九子高湛、四子高淹、十三子高凝分别于天保十年、乾明元年、皇建元年出任太傅,高演、高浟、高淹、高湝、高润及高澄四子高长恭分别于乾明元年、大宁元年、河清元年、天统三年、武平元年、二年、四年出任太师。经过“三师”任职后,不少进一步擢任太尉、右丞相、录尚书事等重职。 如高演位至大丞相、都督中外诸军、录尚书事,高湛位至右丞相,为下一步称帝做好了铺垫。亦因于此,位至三师的宗室成员往往遭到党争者的猜忌、迫害,如高俨、高长恭分别于武平二年、 四年被杀及赐死, 即为其例。

高齐藩王出任“三师”者以高欢子嗣居多,因高欢曾于晋阳相府设立东馆以招纳燕赵名儒教导诸子,高澄亦于门下聚集馆客以进行文学交游,故二人子嗣中不乏推崇文教者。 如高演即位后,“情好稽古, 率由礼度, 将封先代之胤, 且敦学校之风”,可谓“当代之明主”。[3](卷六,P86)这种好文之风也在高欢其他诸子身上有所反映。 史载:“齐氏诸王选国臣府佐,多取富商群小、鹰犬少年,唯襄城、广宁、 兰陵王等颇引文艺清识之士, 当时以此称之。 ”[3](卷十,P136-137)襄城王为高欢八子高淯,广宁王为高澄次子高孝珩,兰陵王则为高澄四子高长恭。不过, 高欢告诫七子上党刚肃王高涣说:“人不可无学,但要不为博士耳。 ”[3](卷十,P135)高澄三子范阳王高绍义 “好与群小同饮”, 甚至打杀博士任方荣,[3](卷十二,P156)足见高氏倡导汉化的力度有限。 正因如此,北齐藩王“三师”始终以军务而非文事匡翼君主为首责。 如太保高俨诛杀和士开后, 自辩说:“士开昔来实合万死, 谋废至尊……臣为是矫诏诛之。 ”[3](卷十二,P162)斛律光私下亦赞赏说:“龙子作事,固自不似凡人。 ”[3](卷十二,P161)故而李百药评价说:“琅邪虽无师傅之资,而早闻气尚。 士开淫乱,多历岁年,一朝剿绝,庆集朝野,以之受毙,深可痛焉。 ”[3](卷十二,P165)李百药与斛律光观点一致,亦认定诛杀和士开实为高俨以武力履行太保职责。

总之, 高氏军府旧臣或亲缘姻戚以军功出任“三师”,佐助高齐政权的建立与稳固;皇室宗王作为“三师”,则促进了高氏皇权内部进行权力分割、调整,以营构强力君主替代孱弱储君的权力格局。上述两个群体一起构成鲜卑勋旧的政治势力,并与以杨愔、祖珽、张雕武、崔季舒为代表的士族文官及以和士开、 陆令萱为代表的佞幸权要展开权力角逐。 随着鲜卑勋旧与士族文官等势力为佞幸权要所绞杀,两大政治柱石遭到侵毁,高齐政权也走向倾覆。 以上均说明“三师”辅政官作为权力顶层群体对高齐政治生态产生了重大影响。

二、太子“三师”“三少”与北齐东宫崇文风调

北齐明确规定太子三师“掌师范训导,辅翊皇太子”,三少则“掌奉皇太子,以观三师之德。 出则三师在前,三少在后”。[5](卷二十七,P759)太子三师、三少在太子冠礼、释奠讲经、一月五朝、议定太子宫礼等活动中起到督察、训导的作用,三少作为三师的副职,又进一步引导太子以三师作为表率。从秩位品级来看,太子“三师”位居二品官序前端,与尚书令、骠骑将军、车骑将军、卫将军、四征将军、左右光禄大夫、散郡公、开国郡公同品;太子“三少”居三品,位次在同品的吏部尚书、四安、中领、护军将军、三卿(太常、光禄、卫尉卿)之后,中书令、太子詹事、侍中、列曹尚书、四平将军、六卿(大宗正、太仆、大理、鸿胪、司农、太府卿)、秘书监等之前。 除了在同品序列中迁转外,太子“三师”也更易升擢为“三师”。 如依据表一,高润出任太保、太师之前曾任太子少师,段韶、高隆之、侯莫陈相出任“三师”前均曾任太子太师,而斛律光则曾出任太子太保。 上述说明高齐太子“三师”“三少”具有向辅政官过渡的制度基础, 这当然由太子储君向君主的身份转换所决定。

与“三师”辅政官绝无北地士族的构成情况不同,位居二品的太子“三师”多由鲜卑勋旧出任,位居三品的太子“三少”则由士族名流出任,这也是高齐武尊文卑的权力结构的直接反映。 有关鲜卑勋旧、宗室藩王出任太子师傅的情况,如斛律光、斛律武都、薛孤延、薛循义、高睿分别于太宁二年、天保二年、十年任太子太保,其中斛律光、斛律武都属父子世袭该职, 而薛循义曾祖薛绍于北魏曾任太子少保,亦可归入隔代世袭之列。 此外,薛孤延、高睿、鲜于世荣分别于天保中、大宁初、隆化元年任太子太傅,侯莫陈相、段韶、厍狄回洛分别于天保初、皇建元年、太宁初任太子太师。 上述勋旧皇亲及其子出任太子三师,遵循群体高起家官、迁转迅捷的一般规律,多以从二品的领、护将军、尚书右仆射,或二品序列偏后的开国县公、六卿升转太子“三师”之位。 如侯莫陈相位至司空、太傅,斛律光位至大将军、太傅,段韶位至并州刺史、太傅,高润以尚书令兼领“三少”之少师属高职低配,而后太尉、大司马、太保、太师等,均为其证。同时,太子三师也有慰劳鲜卑勋旧的荣衔意味, 如厍狄回洛、薛循义均于晚年得三师荣授,并卒于此职。 至于士族名官出任太子师傅的情况,则如表二所示:

表二 北齐士族名官的太子三师、三少任职情况

由上表可见, 大多数士族文官只能出任“三少”,少数如王晞、徐之才等对于君主具有特定的政治价值与影响力者则跻身“三师”。 王晞长期担任高演属僚,是后者即位的核心参议者。故高演即位后,以王晞为吏部郎中,掌管铨选;同时,又负责东宫筹建,以王晞为太子太傅,兼太子中庶子,“东堂监视太子冠服,导引趋拜”,高演勉励说:“今既当剧职,不得寻常舒慢也。 ”[3](卷三十一,P421)徐之才精通医术、天文图谶,同时还明晓鲜卑语,“非唯医术自进, 亦为首唱禅代, 又戏谑滑稽, 言无不至,于是大被狎昵”。[3](卷三十三,P445)徐之才尤因与和士开、 陆令萱母子“曲尽卑狎, 二家苦疾, 救护百端”,[3](卷三十三,P446)而由尚书左仆射官至迁尚书令,封西阳郡王。祖珽执政期间,刻意限制佞幸贵要的职权,表面上将徐之才依次为侍中、太子太师,却剥夺了其作为尚书令的人事权。 是以徐之才叹恨说:“子野沙汰我。 ”[3](卷三十三,P447)可知,徐之才出任太子少师既由其以医术获致高澄、高洋、高演、高湛等君主倚赖,也是谄附和士开、陆令萱等佞幸集团的结果。 同时,太子“三师”位尊而权轻,反而不如品级等而下之的实权官更受青睐。

至如太子“三少”,入选者多为文学、位望兼重之士。 如李浑于天保初出任太子少保,“时邢邵为少师,杨愔为少傅,论者为荣”。[3](卷二十九,P394)李浑为赵郡李氏的代表,普泰中曾平定崔社客青州之乱,是以萧衍曾赞誉说:“伯阳之后,久而弥盛,赵李人物,今实居多。 常侍曾经将领,今复充使,文武不坠,良属斯人。”[3](卷二十九,P394)李浑与其弟李绘、李纬均曾选为聘梁使主,李浑之子李湛曾为副使,故而被赵郡人士目为“四使之门”。 使聘之士除了门第清显外,还需具备清言善辩、仪容优雅等特质。 这从李湛“涉猎文史,有家风”、李绘“音辞辩正,风仪都雅”,[3](卷二十九,P394)均可见一斑。 李浑父子及兄弟以风仪、清言传家,正可针对太子“言语不叙,音声不中律,……登降揖让无容,视瞻俯仰周旋无节”与“答远方诸侯,过贵大臣,不知大雅之辞”等问题而进行教导。[6](卷五,P173-174)是以李浑出任太子少保,李湛以太子舍人起家, 均包含了以赵郡李氏外交风仪规训太子之意。 不仅如此,杨愔为北魏司空、侍中杨津之子,“能清言,美音制,风神俊悟,容止可观”,也是其能够入选太子少傅的重要原因。 杨愔还将清言、 风仪作为铨选士流的重要标准,“典选二十余年,奖擢人伦,以为己任。 然取士多以言貌”。[3](卷三十四,P454)加上魏收力主“会须作赋,始成大才士”,[3](卷三十七,P492)且先后于天保八年、皇建元年分别出任高殷与高百年的太子少傅, 自然对武定至皇建年间皇室崇文重赋有助推作用。

这一时期士族帝师对于太子的儒化塑造,使高齐皇权在汉化与鲜卑化的两种政治路向之间呈现摇摆姿态。高洋一方面通过宫廷宴会,令高殷与“朝臣文学者及礼学官”质询经义,“手笔措问”,以赢得朝野盛誉;另一方面,又警惕其过度儒化,径言:“太子得汉家性质,不似我!”[3](卷五,P73)甚至一度打算废黜高殷而传位次子太原王高绍德或常山王高演。 魏收作为太子少傅意识到这种摇摆立场的危害,进言:“太子国之根本,不可动摇。 至尊三爵后,每言传位常山,令臣下疑贰。 若实,便须决行。此言非戏。 魏收既忝师傅,正当守之以死,但恐国家不安。”[3](卷三十七,P490)高洋虽因魏收进言而不再言易储之事,但并未改变以鲜卑化为主的施政导向。加之杨愔在高洋死后在处置高演、 高湛的问题上迁延不决,引起鲜卑勋旧的反噬,以致高殷也被废黜,从而失去了振兴汉化与门阀政治的最好时机。是以李延寿评价说:“进不能送往事居,观几卫主;退不能保身全名,辞宠招福。 ……是知变通之术,非所长也。 ”[7](卷四十一,P1528)魏收也因之遭到排挤,其著作郎、中书监、侍中等要职均被剥夺,而仅保留太子少傅。某种程度上,这说明高演认可魏收训导东宫的劳绩与能力, 并进一步以其教诲太子高百年。

三、寒儒“帝师”与齐末皇室“文学不恶”的选任趣尚

早在魏孝文帝太和十年, 就改中书学为国子学,同时设立皇宗学、四门小学,以强化皇室子弟的文化素养。 此后通过完善东宫经筵侍读、侍讲、诸王师友等制度, 太子的教务由中书博士转为国子学官负责。东魏时期,高欢于晋阳相府设立东馆招纳燕赵名儒以教授诸子, 诸多东馆馆客在高洋即位后也相应转为国子学官。 因燕赵名儒多出寒贱,最终导致北齐学官型帝师多为寒儒的现象。东魏以来的寒儒帝师,以李业兴为较早之例。其以儒术、图谶之学官至国子祭酒、侍读,并深为高欢、高澄父子赏遇。 不过,是否精于音辞谈辩是华、庶人士区分的重要素养, 如杨愔称道裴让之、 裴谳之说:“河东士族, 京官不少, 唯此家兄弟, 全无乡音。”[7](卷三十八,P1386)即为其证。李业兴“家世农夫,虽学殖,而旧音不改……性又躁隘,至于论难之际,无儒者之风”,[7](卷八十一,P2725)全然不符合这一标准。李业兴之子李崇祖虽继承家学,亦纵言无忌,终因妄言图谶而被杀。 李氏父子这种有学术而无风仪的情况,无疑在东魏、北齐国子寒儒学官中颇具代表性。

北魏学官型帝师大多兼备经业、文章、位望等综合标准。 如阳尼、郭祚、甄琛、郑道昭等出为“东宫师傅”,[7](卷四十三,P1573)除了曾为国子学官的背景外,“晋魏名门”的身世亦是必备条件。[7](卷二十六,P938)然而,北齐皇室“帝图杂霸,儒风未纯”,[3](卷四十四,P597)高洋“诛诸元”以及杨愔为代表的世族汉官群体遭高演清洗等一系列事件之后, 以曲伎末学置身高位的寒族权幸在北齐政权结构中日渐举足轻重。齐末由此重当世荣位而轻旧族衰宗, 很大程度上遮盖了寒儒帝师原本卑微的身世劣势。 如张景仁以工于草隶,相继选为高澄宾客、高纬侍书,后官至侍中,“诸子不思其本,自许贵游”,[7](卷八十一,P2732)即资其证。

北齐寒儒帝师的身世门槛虽然大为降低,但专经、恭谨、勤勉、亲附高氏政权都必不可少。如权会由四门博士官至著作佐郎,效法北魏高爽、索敞设立讲肆讲授贵游子弟,[8]“参掌虽繁, 教授不阙……欣然演说,未尝懈怠”,[3](卷四十四,P592)可谓京城勤勉授学的典范。值得一提的是,北齐国子学官系统与高欢东馆馆客制具有同源关系。史载:“天保、大宁、武平之朝,亦引进名儒,授皇太子、诸王经术。 ”[7](卷八十一,P2705)其中“名儒”,即多为李铉、刁柔、石曜等出自东馆或者其他藩王、权臣私馆的馆客。可以说, 诸王师友既是获取高氏政权信任的基本方式,也是出任帝师的必要阅历,甚至是捷径。 高氏选择师友,除经业、技艺外,犹重公忠勤勉的官品。如张景仁先以工草隶选为高澄宾客,天保八年奉敕为太原王高绍德教授书法。 高湛为太子高纬择选“善书人性行淳谨者令侍书”,又将其选入。其“小心恭慎,后主爱之,呼为博士”,是以历官太子门大夫、散骑常侍、侍中,并在文林馆成立后“总制馆事”。[3](卷四十四,P591)至如马敬德先为崔暹馆客,经荐举为瀛州秀才,相继擢授国子助教、国子博士。高湛为太子高纬选拔师傅, 经由赵彦深举荐而入为侍讲。高纬爱好诗赋而厌弃章句之学,也不喜见朝士,马敬德“时时以《春秋》入授”,令高纬深感“师傅恩”,[7](卷八十一,P2731)从而拜其为国子祭酒、仪同三司、金紫光禄大夫、瀛州大中正。 其子马元熙少传父业, 武平中高纬太子高恒将开经筵讲《孝经》,高纬说:“马元熙,朕师之子,文学不恶。 ”故而马元熙以《孝经》入授高恒。 马氏父子均出任帝师,“儒者荣其世载”,[7](卷八十一,P2731)正与马敬德曾经的馆客身份及其勤勉履职均密不可分。

高纬具有“不喜见朝士。 自非宠私昵狎,未尝交语,……其奏事者,虽三公、令、录莫得仰视”的人格缺陷,[3](卷八,P112)不仅导致内朝与外朝运作机制方面功能割裂,也致使胡汉权力结构扭曲、分化的情况日趋严重。如魏收与阳休之争夺监史权,与祖珽争夺中书文诰的撰制权, 就体现了汉官内部的文名权位之争;斛律光、高俨、高长恭与和士开权斗,何洪珍与韩凤、穆提婆争宠弄权,则属于鲜卑贵势的内部矛盾。对于汉官而言,一般采取两种策略以应对齐末鲜卑倾轧的严峻形势:其一,利用文林馆成立的契机,中书、门下、东宫等汉官主脑走向联合,广泛招纳后进文官,以达到“推崇高望,官人称职……增损政务, 沙汰人物……黜诸阉竖及群小辈,推诚朝廷”的目的;[3](卷三十九,P520)其二,利用鲜卑权幸内部之间的矛盾,攀附其中一方,一旦得势,则与另一方展开权争,或推行士族政治,进而清算曾扶植其掌权的鲜卑贵势。 后者具有明显的投机性色彩,祖珽、徐之才、魏收、张雕武等“汉儿文官”的代表人物均不能免俗。[7](卷三十二,P1186)不过, 迫于齐末胡汉对立的整体政治氛围,“汉儿文官” 始终寻求士族政治的振兴。 尤其武平三年魏收、徐之才相继去世,祖珽又被韩凤排挤出京,国子祭酒、 高纬侍读张雕武成为汉官群体的新的代表。 其先曾与侍中、尚书左仆射祖珽总监撰书,特进魏收、太子太师徐之才、中书令崔劼、中书监阳休之共同监撰《修文殿御览》,体现了帝师与中书、门下主脑共襄文治的联合; 又广泛招纳国子博士朱才、太学博士诸葛汉等国子学官参与馆务,以扩大国子寺在文林的影响。另外,张雕武通过同在内廷侍书的张景仁交结何洪珍, 在帝师基础上又加授侍中、开府,兼掌度支尚书,“论议抑扬,无所回避。 ……上亦深倚仗之,方委以朝政”。 其通过“宫掖不急之费,大存减省,左右纵恣之徒,必加禁约,数讥切宠要,献替帷扆”,[3](卷四十四,P595)进一步推行祖珽崇华抑胡的政策,以限制唐邕、穆提婆、韩凤等乱政行为,这自然引起韩凤等人的反扑。武平四年十月,张雕武与崔季舒、刘逖、封孝琰、裴泽、郭遵等人联合劝谏高纬移驾晋阳,韩凤乘机构毁,导致上述诸人一同被杀。 张雕武自称“今者之谏,臣实首谋,意善功恶,无所逃死”,[3](卷四十四,P595)足见其在齐末士林中的领袖地位。 中子,高齐“三师”、东宫“三师”“三少”在皇权建构、运作过程中发挥了核心作用。至于寒儒学官,虽在帝师系统中位望最低,但其在齐末政治、文化生活中扮演的角色同样不容小觑。

需要注意的是, 帝师对于北齐文学的发展也发挥了重要作用。 天保年间, 帝师均为士林优选。 如萧衍之侄、南平王萧伟之子萧祗风仪秀雅,精于诗咏, 入齐后历官太子少傅、 平阳王高淹师、 国子祭酒; 邢邵于天保初出任太子少师, 不久以中书监、 太常卿兼国子祭酒,“是时朝臣多守一职, 带领二官甚少, 卲顿居三职, 并是文学之首”;[3](卷三十六,P478)魏收天保中出任太子少傅,同样与其学术、辞章及位望密切相关。另外,以魏收、徐之才、 张雕武等帝师兴办文林馆对齐末乃至周隋文事人才输送及文学繁荣都奠定了良好的基础。文林馆大量选入年轻文官而出现“当时操笔之徒,搜求略尽”的盛况,[3](卷四十五,P604)客观上利于后进文士在参与国家文典修纂的过程中增广见闻、 提升文事素养,并催生了齐末短暂的“推荐人士,奖劝文学”的崇文高潮。[3](卷三十九,P512)在此期间,因精通《左传》而被辛术誉为“关西孔子”的薛道衡,以文名及参撰《五礼仪注》的经学活动而与马元熙一同入选太子高恒侍读。 其实,马元熙能够入选,更多着眼其帝师之子的身份及其经业成就。 随着高演将国子寺从太常寺中单独建制,帝师集学官、礼职及中枢秘职于一身的任命模式已不可延续, 结果就使国子博士、祭酒固化为学术型“帝师”的主要通道,继而衍生出帝师世袭的现象。薛道衡以中书侍郎入选太子师傅,除了其经业外,则更多因其独步一时的文才。 高纬热衷辞藻、乐舞,显然并不满足太子师傅仅仅“文学不恶”的基本水准。事实上,北齐寒儒学官的治学路径普遍狭窄, 国子博士不通文史、言辞拙涩者更在多有,加之齐末“学不稽古,逐俗随时,作轻薄之篇章,结朋党而求誉”的现象已蔚成风气,[5](卷六十六,P1545)高纬选择薛道衡,显然更希望其能提升高恒的文辞涵养。 薛道衡兼具才学与谋略,又借助出任东宫师傅的机会“渐见亲用,与侍中斛律孝卿参预政事”。[7](卷三十六,P1337)高纬于隆化二年逊位于高恒,以太上皇帝自居,改元承光元年, 薛道衡自然由东宫师傅升格为帝师。 此后,薛道衡、斛律孝卿又合谋劝说高恒让位太师、大丞相高湝。可以说,薛道衡继张雕武之后又成为以帝师身份干预时政的汉官典型。入隋后,薛道衡“久当枢要,才名益显,太子诸王争相与交。……声名籍甚,无竞一时”。[7](卷三十六,P1339)薛道衡受到杨勇的推崇,除了“才名”外,大概也不能排除其曾任高恒“帝师”的仕历因素。

余 论

先秦时期,太子与公卿大夫之子等“国子”或“胄子”的学习内容相近,只是教务负责者有所不同:前者以三师为主,后者则由保氏、师氏主导;汉初以降,贾谊《新书·傅职》在《周礼·地官·保氏》《师氏》的基础上,详细规定三师、三少在太子学业、礼数、朝仪、刑律、外事、社交、音乐、历法等方面的辅弼与教学之责,①详见贾谊撰、阎振益、钟夏校注《新书校注》卷五“傅职”,中华书局,2000 年7 月,第173-174 页。说明汉初三师、三少的职能兼顾指导太子政务与学务两方面内容。 随着三公九卿制与太学、 国子学等中央官学体系的逐步完善,三师、三少仍负有教诲、佐助太子职责,却多转为辅弼太子监国或新帝施政的“四辅”“六辅”之职。 由三师、三少承担的学务职能则转由太学(或国子学)学官系统接管。如西汉韦贤、张禹、孔霸均以专经教授太子而得“帝师傅”“帝师”或“人主师”之号;②分见《汉书》卷八十一《孔霸传》,第3354 页;《汉书》卷八十八《儒林·周堪传》,第3604 页;《汉书》卷六十六《蔡义传》,第2899 页。至齐梁、北魏,国子祭酒在时人眼中视同师氏。如沈约说:“国子,周旧名,周有师氏之职,即今国子祭酒。 ”[9](卷三十九,P1228)刘芳亦据《周礼·大司乐》“师氏……居虎门之左,司王朝,掌国中之事,以教国子弟”与蔡邕《劝学篇》“周之师氏,居虎门左,敷陈六艺,以教国子”,明确指出:“今之祭酒,即周师氏。 ”[1](卷五十五,P1221)因国子祭酒统管太子及皇宗教育事项,齐梁士人甚至视之为“国师”。 如王俭、王承、王暕祖孙三代均任职国子祭酒,“三世为国师,前代未之有”,[10](卷二十二,P599)即为其例。

其实,这种将“国子祭酒”与“国师”绑定的说法仅仅突出了帝师的教育属性,却偏离“国师”辅佐新君治国安邦的原初之义。 王莽为刘歆始置国师一职, 旨在褒奖后者通过设计托古改制的政治方案为其称帝奠定了基础。迄至北齐,祖珽虽无三师三少之位,亦无国子学官之职,却因谏止高湛废太子高纬而立高俨,并据《春秋元命苞》主张高湛为太上皇而让位于高纬,被陆令萱誉为“国师、国宝”。祖珽甚至认为其绩劳已超过辅佐刘盈即位的张良,其云:“张良身傅太子,犹因四皓,方定汉嗣。臣位非辅弼,疏外之人,竭力尽忠,劝陛下禅位,使陛下尊为太上,子居宸扆,于己及子,俱保休祚。蕞尔张良,何足可数!”[3](卷三十九,P519)可见,北齐“国师”亦沿用古义,侧指为太子谘谋参议、辅弼新君即位的谋臣佐僚。

总之,北齐太师、太傅、太保位居三公之上,基本由高齐宗室或勋旧重臣所垄断,通过录尚书事,兼领京畿大都督、领军等军职,而成为事实上的执政者; 太子三师亦由德望俱高的宗室人员或宰辅重臣担任,三少则多由文学、门第兼美的士族名士出任;至于东馆馆客、国子学官为主的诸王师友或太子侍读、侍学,大多出身寒微,经业学养有余而文才、风仪不足。 为了弥补这一缺陷,齐末高纬在兴办文林馆的同时, 又引入薛道衡等士族名士引导太子文业,颇有重现天保、皇建文治的动机。 总之,北齐帝师是具有高度组织化、制度化的官员群体,对军、政、学、文等领域都发挥了重要的引领作用。在帝师群体的塑造下,北齐皇室家风形成了崇胡抑华、尊文重赋、“文学不恶”等务实而多重的文化取向, 并确保北齐皇权始终大致沿着北魏所奠定的胡汉二元体制运行。

当然, 帝师与北齐皇室也呈现双向塑造的特征。 如斛律金尽管“一门一皇后、二太子妃、三公主,尊宠之盛,当时莫比”,却告诫斛律光说:“我虽不读书,闻古来外戚梁冀等无不倾灭。 女若有宠,诸贵人妒;女若无宠,天子嫌之。 我家直以立勋抱忠致富贵,岂可藉女也? ”[3](卷十七,P222)这对斛律光不阿权幸、公忠体国的官格颇有影响。魏收自觉将太子少傅时期的履职经验应用于家族子弟的训导过程,晚年作《诫子侄书》说:“游遨经术,厌饫文史。笔有奇锋,谈有胜理。孝悌之至,神明通矣。审道而行,量路而止。 自我及物,先人后己。 ”[3](卷三十七,P493)这与《新书·傅职》少傅纠正太子“杂采从美不以章德,忿悦怒喜不以义,赋与噍让不以节”的说法十分接近;[6](卷五,P174)魏收还告诫子侄“反利而成害,化荣而就辱。 ……为必察其几,举必慎于微。 知几虑微,斯亡则稀。既察且慎,福禄攸归”,[3](卷三十七,P493)正是以其屡经宫廷巨变而归纳成治家修身的哲思格言, 充分体现了家风门训与治官行政经验的高度融合。 邢邵在波谲云诡的天保、乾明、皇建政局中,刻意转向礼学、朝仪的探研,“尤以五经章句为意,穷其指要。 吉凶礼仪,公私谘禀,质疑去惑,为世指南”;与此同时,其“内行修谨,兄弟亲姻之间,称为雍睦”,[3](卷三十六,P478)体现了其由帝师向族师、由治国向治家的转换。至于薛道衡,其家族子弟也以文名、势位称盛于周、隋。 如其子薛收、侄薛德音、侄孙薛元敬有“河东三凤”之誉,薛收之子薛元超亦以才学知名,唐高宗时官至中书舍人、弘文馆学士,“省中有盘石,道衡为侍郎时,常据以草制,元超每见,辄泫然流涕”。[11](卷九十八,P3893)唐高宗以中书令兼太子左庶子留辅太子监国,并告诫“顾太子未习庶务,关中事,卿悉专之”,[11](卷九十八,P3892)均可看出薛氏后人多能克绍薛道衡文风以及辅弼太子的职守。

总之, 北齐帝师既引导了皇室家风的构成与走向,又运用相关理念、从政经验用于自身家风的营造, 并对唐初文坛乃至东宫宫风的塑造产生了深远影响。 帝师群体在北齐至隋唐的政治文化生活中所发挥的建设性作用, 理应得到足够的关注与重视。