重审赵城藏的发现之新资料补遗

刘 军

(南开大学文学院, 天津300071)

民国时期赵城藏的发现, 是中国文化史上之大事。目前学界对之研究已非常多,但是普遍存在一个问题, 那就是对其发现所作的研究所本的文献大多是新中国成立以后, 特别是20 世纪80 年代以来的文献, 而民国的很多相关文献都因为长期处于缺失状态而无法得到运用。 材料的不足严重限制了研究,这些文献缺失达70 年之久,以致这些研究长期以来停留在欠缺的层面。 今天随着民国文献的不断完善,更多的信息可以得到更新、补充、完善甚至纠正。 笔者以为,赵城藏发现在民国,而对此研究却无一用到民国文献,这是一桩极为缺憾之事。目前,学界大多认为赵城藏是范成法师发现的,但是笔者根据新发现的民国材料,认为此说值得商榷。在范成法师之前,赵城藏已经被人发现了,他就是晚清进士、赵城名流张瑞玑。 范成法师与赵城藏的关系及其角色似应重新定位,而张瑞玑与赵城藏的关系应该得到重视。 本文旨在利用民国的文献, 特别是赵城藏发现时的民国同期相关文献, 对这一问题作细致的还原性叙述和重新考究,以使这一重大历史文化事件,得以更清晰、更细致、更全面的展现在世人面前,从而推进赵城藏相关研究的新化与细化,以就教于方家。

一、 赵城藏的发现者——目前学界的范成法师说

目前学界持赵城藏的发现者是范成法师的有很多人,可以举出很多例子。 如1994《北京出版史志》[1](P186-187),1995 年李玉明主编的 《三晋文化论丛》[2](P131),1997 年赵志毅、 张展舒的 《范成和尚与<赵城藏>》[3],2006 年张志哲主编《中华佛教人物大辞典》[4](P1235),2010 年曹忠建主编的 《中国宗教研究年鉴》[5](P93),2012 年杨子荣编的《三晋文明之最》[6](P191),2016 年张志军的《河北佛教史》[7](P526)等等。这成了学界很普遍的看法。但是,应该看到,这些著述在这个问题上有一个共同缺点, 那就是没有用到民国的相关文献, 都是直接阐述这个结论,似乎是一个“约定俗成”的看法。而且都是距离赵城藏发现60 年以后的文献。 从根本上来说,是新中国以后对赵城藏的发现者的认定和叙述,有“隔代”论事之嫌。 真正能确定赵城藏的发现者及其发现经过的,应该是民国的文献,特别是赵城藏发现的当年即1933 年时的文献。 因此,重新梳理和挖掘这些文献就显得十分必要。 赵城藏的发现无论在今天还是民国时期都是头等大事, 民国时有没有记录这一大事的相关文献呢? 笔者认为肯定是有的,而在这些文献上,会不会得出和我们今天差异的结论,甚至颠覆性的看法?笔者认为也是有可能的。 带着这样的思考, 去收集查找相关资料, 笔者发现了民国时期关于赵城藏发现记录的很多文献,其中不乏颠覆性者。笔者按照所发现的民国文献, 对赵城藏发现的始末进行重新叙述与审视。

二、 赵城藏发现之前奏——碛砂藏的影印:1931 年夏至1932 年冬

赵城藏的发现与上海影印宋版藏经委员会影印西安卧龙寺宋碛砂藏密切相关。 1931 年夏,朱庆澜与叶恭绰等在上海发起组织影印藏经委员会,地点在当时的上海威海卫路七一四号[8]。范成法师是理事之一,负责考查全藏经卷。

这里, 首先要纠正学界一个有误之看法并对碛砂藏的发现作一简要说明及文献补遗。 学界有的认为是范成法师发现碛砂藏的[9](P324),这其实完全错误。 发现碛砂藏的人是康有为, 时间是在1924 年1 月。

1924 年,康有为到陕游历,在西安卧龙寺发现宋版藏经,即碛砂藏,欲图为己有,载离西安,遭到陕人的鸣鼓而攻之。此事一度闹得沸沸扬扬,甚至“兵戎相见”。 当时,《大公报》1924 年1 月13 日以 《康圣人盗取佛经之趣闻陕人鸣鼓而攻》[10]、1924 年1 月15 日《续纪康有为与陕藏经陕人愤激益甚已发起古物保存会请律师起诉》[11]等进行了全面细致的报道。当时,这批藏经经陕人鉴定已经确认为碛砂藏,如“且吾卧龙藏经。 大半眞宋版也。 岂仅明版而已哉。 其上明明刻列(大宋国熙宁九年刻)”[12]等,对这件事其他报刊也作了报道[13],闹得可谓满城风雨。康有为最后“抢”经未成,而且让人对康有为的“富敌王侯”之种种如其南海西湖别墅[12]、各处要埠皆有巨第[14]等,引起种种盘查,笔墨官司一时闹得不可开交。 这个公案同时引起了全国对卧龙寺碛砂藏的普遍关注, 很多人都想一睹为快。 范成法师在来西安之前和很多人一样对其早已如雷贯耳,求之若渴。

时节因缘,1931 年陕西发生自然灾害, 当时文献记载到:“本年入夏以来, 节次发现黑霜、烈风、冰雹、蝗蝻诸灾,其惨苦情状,已迭志前刊,就中以蝗灾为最烈, 弥漫至二十余县”,“且天道无常,白雨屡降,而长安朝邑等县,又复续报水灾”,“陕北肤施县,近且发生时疫”。 “余(于右任)曾亲至陕西渭北咸阳兴平等二十余县视察, 居民十室九空,男女流离,房屋多被拆卖,田禾一颗未收,日前降雪,气候酷寒,饿殍遍地,惨不忍睹。 ”[15]

当年6 月8 日,朱庆澜抵陕视察灾情,范成法师随之而来。 对此,当时的《大公报》记叙到:

朱庆澜抵陕后,各界拟开会欢迎。朱因急须赴灾区视察, 遂谢绝。 六日晨往吊儿嘴视察引泾工程,下午返省。 当晚杨虎城及军政要人,在民教馆设宴,为朱等洗尘,朱表示此次在东南共募赈款四十万元,将以大部份作恢复灾后农村经济之用,为创办农村合作社,兴办水利,购买耕牛,散放秋种等是。此外又以西安各寺庙所藏宋版大藏经,为中国稀有之珍品, 往年康有为曾拟以清大内之明清版大藏经三部交换,因遭地方反对,遂作罢论,该经计有万余册,较海源阁藏书,尤为名贵,现朱等拟用阿罗版翻印, 业已电请国府拨款三十三万元充印费。随朱来陕之范成法师,推测长安城南大雁塔下,藏有唐玄奘时代之大部经典,若从事发掘,必可得珍贵古本。[16]

1933 年8 月20 日,《申报》的《宋碛砂藏经影印小史》一文也这样说到:

此藏雕版印刷于文化最盛之江南, 而苏浙等地,竟不能保存,日本各寺,间有见者,仅元时续刋之本。 故罗根玉氏撰《宋元佛藏考》,即据定为元版。 至昭和法宝之端平目录,所载仅至合字止,五千八百五十七卷,殊非全目。 今该会实地访得者,有六千三百十卷。 陕省僻在西陲,游辙罕至,地又高亢,不易蠢朽。故此经乃如古洞老僧,忽然人定,不求人知,亦不为人所知。 直至民国以来,康有为氏游陕始发现, 初拟捆载以来沪, 为陕人反对而止。 民国二十年夏,朱庆澜氏以振务至陕,见此宝帙,欢喜赞叹,遂定影印之议。 经陕省当局征求地方各团体意见,一致认可。朱氏与叶恭绰狄葆贤徐乃昌吴兆曾诸氏,即在沪设会,切实筹计,并嘱如臯范成法师先往整理经卷。[17]

朱庆澜抵陕视察灾情的过程中, 亲自见到了该藏经,乃决意影印,因此在上海设立了影印宋版藏经委员会。范成法师负责在西安组织分会,详细考查全藏经卷,他在1932 年07 月28 日《大公报》记者采访中这样详细谈到:

朱子桥氏先后为赈灾及参加泾惠渠放水礼来陕,得亲见该藏经,乃决意影印,以广流传。曾与叶誉虎氏等,在上海发起组织影印藏经委员会,原拟运沪影印,适值时局紧张,乃决定派工来秦摄影携回上海印刷。本人此来组织影藏分会,详细考查全藏经卷。 自去年(1931)冬开始,直至本年二月,业已清查完竣。[18]

在这种情况下,民国二十一年(1932)七月间,朱庆澜特派编审员、 摄影技工数十人赴陕逐卷拍摄照片,自西安开元寺卧龙寺编摄,踰年始成[17]。范成法师1931 年冬开始考查经卷,而一年后工作始完成, 因此可推知他在西安的时间为一年左右直到1932 年底。

此外,《大公报》还记载1931 年范成法师赴陕中放赈,于长安废寺,得北宋椠本《慈悲道场忏法》三帙,文字与通行本《梁皇忏》全异,国内公私藏家所蓄古本, 其刊版时代殆无有出此者,1936 年携来旧京,江安传沅叔,吴兴徐森玉,浭阳张庾楼诸氏相与欣赏,惊为邦家之宝;又范成法师在长安,又觅得元至元庚寅江淮诸路释教都总统杨琏真伽刻本、唐释一行所着《华严忏仪》,亦为中外久佚之秘籍云。[19]从中透露出范成法师一直在留心收集佚经,这对他发现赵城藏也会有所启发。

二、发现赵城藏

1931 年范成法师在西安呆了一年,直到1932年底,接着便在1933 年发现了赵城藏。

赵城藏的发现在民国当时是一件大事, 各大报刊相继报道。 其发现确切时间是1933 年,具体月日不详, 现存文献关于这件事的最早报道是在《申报》的1933 年8 月31 日的《山西发见最古佛藏》,因此可能是在8 月31 日或之前几日内:

(山西通信)上海影印宋版藏经会前派范成法师,赴陕晋一带访经,刻在山西赵城广胜寺,发见古藏经五千余卷。 依千文编次,系手卷式。 其禄字传灯玉英卷尾,有宋景祐二年仁宗丙子跋文。施财信士,多为晋南蒲州人。 考其刻板之始,当起于五代,每木板一面二十三行,每行十四字,字体古朴之至。 此种宝籍,向未见于国内之公私记载,即国外之收藏佛经者,亦绝未见及。 在佛学版本史上,实为空前之创获。 北平徐君森玉,闻信遄往,向广胜寺借出,先运至北平,与佛界同人公阅后,即转送上海,以备该会补印云。[20]

(左)关炯之(右)范成法师[21]

这里,《申报》把他叙述为赵城藏的发现者。但是笔者认为,他在西安长达一年,应该考虑这一年内可能发生的事情, 最明显的是西安诸寺包括终南山自古以来乃佛教重地, 历来有来自包括山西的全国各地的僧侣, 而卧龙寺更是闻名天下的古刹,常年多有游方僧侣,加上他留心古籍,故存在他在卧龙寺时就从僧侣口中得知赵城藏消息的可能。而今天有的学者在1997 年也提到:“范成法师于1932 年夏,在西安见一老头陀,名叫性空,从山西朝拜五台山归来, 曾向范成法师说:‘山西赵城县广胜寺有古本藏经,卷轴式装帧’。法师闻知,为补《碛砂藏》经乏缺卷,即于1933 年春亲到广胜寺访察。 ”[22](P53)而任继愈先生2001 年著述中也说到“1932 年夏,得知广胜寺有较多孤本藏经后,来到广胜寺。 ”[23](P1832)说明在范成法师之前,已经存在赵城古经为人所知的可能,性空和尚即是其一。

三、赵城藏相关的一份新文献:赵城名士张瑞玑

对于赵城藏的发现, 又有更为细致的别样说法,范成法师并非发现之第一人,在范成法师前,赵城张瑞玑已经发现了。 此说出自无畏居士1933年的《广胜寺发见北宋錾经卷纪略》,详录如下:

广胜寺在山西赵城县东四十里霍山, 上下两寺,一在山麓,一在山上,据县志,创始于东汉汉桓帝建和年间,其来远矣。 上寺又舍利塔十三层,相传藏释迦牟尼佛舍利处,下寺画壁甚古,有无着、天亲二菩萨像一堵, 数年前为厂估购取, 县官发觉,追款修寺,广胜之宝藏,乃显于世,县绅张瑞玑者,好藏书,多至五十万卷,患肺病,养疴于下寺,检阅藏经,诧为古錾,深加爱惜,及病殁,殷殷以保护藏经为嘱,弟奇玉移经于上寺,命僧典焉。今春,江南僧范成、游方至其处,见藏经内多遗逸之着,函告徐森玉鸿宝, 森玉研相宗极勤劬, 于版本之学,尤所精究,不惮炎暑,千里再赴,穷一日之力,将古本遗逸者,选出一百余种,相约借印,携归十余卷,先从事摄影,因得展阅,惊为瓖宝,白纸坚韧,式如敦煌唐经,书法力劲,印刷精好,或云金錾也,金与宋通好,不久逾盟,遂以伐宋,其于佛教弘扬,未甚致力,刻藏流通,无此胜举,赵城宋时属河东县平阳府,经中于北宋诸帝讳敬避缺笔,字体与宋本诸书无异,祥符景祐法宝录,首列参定衔名,皆有臣字,若金人覆勘,当必削去,鄙见仍以为北宋錾,他日细心校勘,当必有更可证明者也,兹假景祐法宝录卷十八,设有首段,制版付刊,中外究心佛乘,或侈谈版本者,先睹之快何如耶?[24]

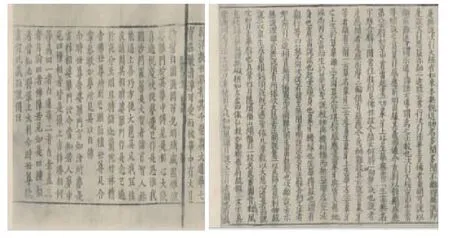

赵城县广胜寺金刻藏经书影(局部)[25]

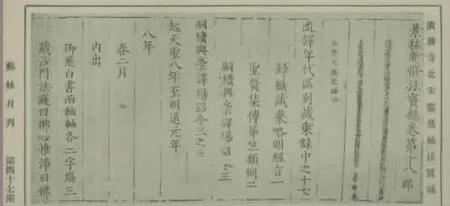

广胜寺北宋錾景祐法宝录(拓本)[26]

这份文献中,记录了先于范成法师1933 年之前的一段不为所知的赵城藏别史, 事情发生的具体年月不详,但是根据文中的“县官”二字口吻,似在清朝末年,广胜寺的无着、天亲二菩萨画像被奸商购买,县官发现后追款修寺,广胜之宝藏,乃显于世。而其中起到鉴定角色的是赵城名士张瑞玑,他不仅鉴定为古錾,而且还用余生精心护经。这份文献透露了张瑞玑是首个发现赵城藏的人, 和赵城藏关系十分密切。

接下来需要考证的是这份文献的可信度和深入探讨张瑞玑的生平及其和佛教的关系, 特别是其与赵城佛教及广胜寺的关系。 如果张瑞玑和佛教关系密切, 在赵城佛教起着重要作用及参加多种佛教活动,特别是他有没有可能来过广胜寺,如果他曾经在广胜寺活动过,那自然是见到古经的,而无畏居士的说法也就可信了。

首先, 这个无畏居士就是周肇祥 (1880~1954)[27](P302)。周肇祥和张瑞玑二人同为清末举人,皆与徐世昌交善,且都曾得徐世昌重用。二人属于同僚,关系密切。

(周肇祥)字嵩灵,号养庵,别号退翁,又号无畏居士。 浙江绍兴人。 肄业于京师大学堂,为清末举人。 民国初立,曾任临时参政院参政、葫芦岛商埠督办与湖南省省长等职。旋辞政界归京。任清史馆提调、北京古物陈列所所长,晚年任团城国学书院副院长,以金石书画授诸生。 民国十六年(1927年)创办“中国画学研究会”与创办《艺林旬刊》,培养了不少金石考据与画界名流。 周先生酷爱旅游考古,天资聪颖,勤奋砥砺,游必有记,给后人留下诸多遗墨瑰宝。 他对此有感而发曰:“无高尚娱乐之人,其识见必不能超拔非刻苦卓绝之士,其品性必不能坚贞”。 他孝敬父母溢于言表曰:“九月二十八日,我生之日也。 父母之恩昊天罔极,吾何报哉!先生著作颇多,有《东游日记》、《山游访碑目》《故都怀古诗》《鹿岩小记》与《退翁墨录》等10 余部。就《琉璃厂杂记》一书,系文物鉴赏、收藏与名胜考古为一炉。[27](P302-303)

张君名瑞玑,字衡玉,别号羝窟野人,山西赵城人。少读书,倜傥负奇气,如陈同甫之为人。清光绪癸卯进士,以知县分发陕西,同年吴少兰同为樊云门方伯激赏。 历宰长安、威宁、临潼、兴平诸大邑。 ……既而国会成立,君当选为参议员。 民国选举,……君鉴于民国统一之无望,时事之不可为,乃倦游闭门,益纵情于诗酒,戏自号为酒皇,以寓其抑郁无穷之感……自撰《谁园记》,一时传抄纸贵,比六一之醉翁亭服官数十年,家无馀财,独藏书甚富,所居有十五万卷书楼。[28](P226-227)

他一生身历数职, 在黎元洪任总统后, 为顾问,此后一直追随孙中山,直到逝世[29](P190)。对于张瑞玑的出生之年和卒地,学界存在分歧。有的说他1880 年出生[30](P109);有的说他1872 出生,1927 年逝于北京寓所[29](P190)。 持他1972 年出生说 的 还有《太 原 诗 钞》[31](P200)《洪 洞 文 史 资 料》[32]《中 国 美术家人 名辞 典》[33](P218)《山西通志》[34](P72)等,为学界绝大多数,《山西通志》 甚至认为他卒于1928年[34](P72)。 可谓众说纷纭,这些都是20 世纪80 年代的著述,今依据民国文献加以确认和纠正。根据1928 年《兴华》记载“太原通信。 民党才子张瑞玑,于旧年底在山西赵城本宅逝世,年五十七。 ”[35]可断定张瑞玑1870 年出生,1927 年底卒于山西赵城本宅。 此外,1929 年《太平杂志》还记载“衡玉在陕数年,好买书,得二百箱,载之俱归,抵家,行装尚未卸也。”[36]可谓有爱书藏书之癖,是个藏书家,具备识鉴古籍的能力。

周肇祥以书画与徐世昌交善[37](P247)。 二人皆得徐之重用, 张瑞玑1912 年12 月30 日至1913年1 月省治太原,周肇祥1917 年7 月25 日至11月18 日省治长沙[38](P34)。 因此,二人关系密切。 此外,周肇祥自称居士,于佛教深有涉焉,他在1920年代就著有系列佛教文章《专件:上海佛教净业社说法记》[39]《杂俎: 佛教净业社闻法记》[40]《医无闾山大云崖:照片》[41]《银山法华寺:照片》[42]以及后来的《圣米石塘崖石题名:乙丑八月,傅增湘徐鸿宝吴定周肇祥同游》[43]《东游日记(续):自在王菩萨经、大毗婆沙论》[44]《东游日记(续):弥陀宝生净土, 药师刹土》[45]《香山新出土辽澄赞上人舍利舌塔幢:碑刻》[46]《游旸台山记(续)藏经记,曾手拓一本》[47]《宋仁宗皇帝皇太后遣沙门怀问诣摩伽陀国为太宗皇帝建塔碑考(续)》[48]《退翁记游:游五台山日记》[49]等。因此,无论从私交还是从爱好、佛教修养等看, 初步认为他这份文献涉及张瑞玑部分是可信的。

今人张晨主编的《中国画学》认为此文发表于1933 年11 月:“11 月,在《艺林月刊》第47 期发表《广胜寺发见北宋錾经卷纪略》,署‘无畏居士’”[50](P183)。 因此可断定,是对当时《大公报》等诸多报道后的一个后续和补充。

如果再能在此基础上, 如前文所说的, 确认张瑞玑和佛教关系密切、 在赵城佛教起着重要作用及参加多种佛教活动, 特别是推断出他曾经在广胜寺活动过, 那无畏居士的说法也就确凿无疑了。

四、 张瑞玑和赵城佛教及广胜寺的关系探究

张瑞玑赵城佛教及广胜寺是一个什么样的关系, 笔者在民国文献中发现了三份遗漏近百年的文献,足以解决这个问题。

这三份文献是当时忻州名人梁硕光、 王树侯为五台山广宗寺化祥禅师作的碑铭、传记,以及刘仁航写的诗,分别为1923 年发表在《世界佛教居士林林刊》王建平(树侯)写的《五台山广宗寺化祥妙禅师行状》[51],1923 年发表在《来复》刘仁航写的《诗录:记化祥禅师》[52]和1934 年发表在《山西佛教杂志》梁硕光写的《五台山广宗寺化祥禅师塔铭并序》[53]。 张瑞玑和化祥禅师关系十分密切,对其执弟子礼。而化祥禅师是当时在赵城极具影响,名气甚大、执一时“牛耳”的高僧。 刘仁航称之为“今之慧能”。

刘仁航在其诗《记化祥禅师》中写到:“梁硕光为作碑铭,王树侯为作传,均其弟子也,殆今之六祖与(与欠),余乃为作颂。 ”[52]二资料均出自忻州名人之手:梁硕光(1881~1964),同盟会员,名俊耀,忻县温村人,1905 毕业于山西大学堂西学专斋,辛亥革命后任山西都督府参议员,曾当选第一、第三届国会众议员等[54](P385-386);王树侯,生卒年不详,名建屏(平),忻县车道坡村人,出身贫寒,精《易经》同盟会革命成员,辛亥后,王任萨拉齐县县长,《晋阳日报》主笔等[55](P90)。 写的时间,据刘仁航辞可知,在他作颂之前,梁硕光已作碑铭、王树侯作传,故知都作于1923 年或1923 年之前(而在报刊上发表时间1923、1934 较大差异可能是后来转载的原因)。 二文大体一致,今摘录其一如下:

传记:五台山广宗寺化祥妙禅师行状[51]

震旦五顶, 为文殊师利说法之地, 故菩萨罗汉,不时应化。中华民国纪元后十一年十二月二十九日,有化祥妙禅师者,示寂于山西省之圆通寺,鼻垂双筯,异香满室。 茶毗于城外之十方院,三昧火发,自行焚化。得灵骨数片,舍利一枚。岂重关未透,足不点地者,所可同日而语耶。 考禅师系出五台山显通寺之摩腾宗,上妙下寂,化祥其号也。 俗籍贯四川射洪县,姓方氏,其父悬壶于晋之岢岚县而生师。 师以家贫之故,成年后随俗垦植于河套。嗣在河曲县之海潮庵,供杂物者年余。东游五台山之秘魔岩,值广宗寺之退居僧彼岸公,习静其间。师从而出家,剃度之。次日,岸公赐引擎一枚,使之东游,时师年二十六岁,次年受具戒于北京之岫云寺。期会毕,南游于镇江之金山,扬州高明等寺,不契。 时蔚州之法仁公((按法仁,应为忍,为当时高僧))驻锡于赤山,大倡宗风,声震全国。师从之游。搬柴运石,洞明法要。 居赤山者几十年。 后与法空髻照诸老宿,车载经藏,谋在秦省建丛林,不谐。复返秘魔岩。 本谕、悟灵等,均蒙师陶铸。 严体、严真二高足,极于此时祝发,师之法雨,遍洒繁峙等处。被其泽者,指不胜屈。年余,南游太原,寓大中市之寿宁寺,主席觉睿受师启迪,刻意精修,铁鼓顿穿,时有王发林者,曾习先天道教,经过师棒喝,立即披剃,赐名严道。 今已驰誉大江南北矣。

前山西省议会正议长杜子威, 今国会众议院李星源等,皆蒙师指明心要。赵城县西行五十七里有七佛峡,其地建立五阁寺,名万圣,倾圮多年,师邀当处诸村人士议商重修,创立十分常住。经众许可。立有契劵。工兴而资不敷用。经今众议院议员梁硕光等为之募化,得洋近千圆,而后工始告竣,硕光随率赵模, 周絮等均皈依焉, 其间从之出家者,有严子普照,并严实、严善、严中等,又蒙师指授止观,正规而悟证者,则有洪洞之了空师等,上海关炯之,高鹤年等,亦奉师为南针。师在万圣寺提倡禅宗,每日跑坐香二十四支,纯传赤山家法,其时赤山法公,先已圆寂,师仍延其法脉,尊为开山第一祖,特以因缘未熟,法统难续,而钟板曾未及揖,前虽传法于远裕、开莲等,皆未就职,又因兴唐寺少有颠挫,民国十一年冬初,师偕源清师抵太原,每遇故交,即曰吾之色身脆弱,不久将换,圆通寺之住持达定,师之戒弟子也,化之前数日,延师於其寺而供养之,是日早四钟时,师呼达定曰余将行矣。 速召吴青云、张元寿等至,余欲有所付嘱,其实东方未明,诸人又散居各处,殆诸人至,时已九钟矣。师向西危坐,止述阿弥陀佛并吴张等字而已, 吴张等为师搭衣备牒,同声念佛,须臾奄化。师世寿五十七岁,僧腊三十,诸居士等拟即建塔于太原,先是,师于未化之前,更嘱各居士等使源清主万圣寺,暂看慈光监院,请妙舫师主兴唐寺等语,余曾亲诣万圣寺从师打七,疑必就决,受恩颇深,知师较确,谨述其事如右。

而梁硕光《五台山广宗寺化祥禅师塔铭幷序》也说:“赵城张衡玉者,清进士,共和后屡与袁蔚亭为忤,然最湛深佛法,与师甚友善,且恭延主其县兴唐寺,师感人之力可知矣,师在万圣寺,提倡禅宗,每日跪坐香二十四支,纯传赤山家法。 尊法公为开山第一祖”[53]。

笔者根据以上及其他各种材料综合研究,化祥禅师1866 年12 月之前出生于忻州岢岚县,出身贫贱。1884 年后垦植谋生河套,生活很艰苦,约六年左右直到他二十四岁。1890 年做杂活于忻州河曲县的海潮庵约一年有余。1891 年左右剃度出家五台山秘魔岩广宗寺。1892 年受具足戒于北京岫云寺。 他文化程度趋于文盲,不识字,与慧能大师类似。 当时此诸寺院皆重经论,皆无所得。1892年南游镇江金山,扬州高旻寺。 此后亲近、求道于临济宗大长老赤山法忍蔚州赤山般若寺直到1905 年以后,在那里悟道,传赤山法忍衣钵、临济法脉。 开悟后弘法忻州太原等地。 围绕着他,在当时形成一个忻州佛教交际圈, 圈中人有化祥、法空、髻照、梁硕光等,交往切磋的空间是繁峙、五台山等一带,化祥法师在繁峙县影响很大,对推动那一地区的佛教文化发展,颇有力焉。1913 年之后,张瑞玑等皈依为弟子。化祥禅师1919 年去赵城县七佛峡万圣寺一年。在万圣寺弘扬赤山禅法,以赤山法嗣自居。1920 主赵城县兴唐寺。1922 年12 月29 日圆寂于太原圆通寺。

化祥禅师是清末闻名天下的禅匠赤山法仁的弟子。 赤山法忍(1844-1905),清末禅宗四尊宿(威仪第一的常州天宁寺冶开和尚,戒行第一的宝华山圣祖和尚,禅定第一的金山寺大定和尚,智慧第一的赤山法忍禅师[54](P480))之一,时称“天下首座”[55](P41)、“当代禅门宗匠”[56](P162)。 他对虚云长老影响很大,虚老参赤山法忍的禅七而开悟[57](P211)。

化祥禅师可谓忻州的一代高僧。 张瑞玑皈依为弟子, 邀请其出主兴唐寺。 这里透露了一个消息,那就是张瑞玑对兴唐寺很熟悉,且颇有影响力。其师在兴唐寺弘法一年。从空间来看广胜寺位于今山西省洪洞县城东北17 公里霍山南麓[58](P278),兴唐寺位于霍山中部[59](P170)。 广胜寺景区北邻兴唐寺景区[60](P321)。 张瑞玑热衷佛教,既到兴唐寺,岂有不到千年古刹广胜寺之理? 因此,可以断定张瑞玑肯定到过广胜寺。

到此, 可以确定, 周肇祥的说法是确凿无疑了。 此说与学界个别说法暗合:“《赵城金藏》原一直供养在广胜下寺大佛殿盛妆于佛坛两旁的6 个大经厨,经厨坐北向南,一边3 个,大经厨外边没有门,内有4 层隔板,边上有直通上下的铁环,可用立铁栓上锁。 辛亥革命后广胜下寺寺僧已不理佛事,《金藏》四散流布,故赵城绅士张瑞玑等商通下寺寺僧于1928 年《赵城金藏》由广胜下寺后殿移贮于广胜上寺弥陀殿。 ”[22](P53)而据周肇祥所言“及病殁,殷殷以保护藏经为嘱,弟奇玉移经于上寺,命僧典焉”[61],移经于上寺确有其事,只不过是其弟奇玉所为,非瑞玑也。

故笔者认为张瑞玑才是真正首个发现赵城藏之人,且根据材料,化祥禅师1922 年12 月29 日圆寂,可以推知,张瑞玑发现赵城藏当比范成法师至少早十年以上。

五、 为什么张瑞玑发现赵城藏后不出声息

但是这里也存在不少疑问,张瑞玑乃名流也,1917 年南下广州追随孙中山,且曾在北京等地活动,与诸公相交善,如果他早已发现赵城藏,为何没有他告诉诸公的记录呢?既然亲善孙中山,欲护经求助于国民政府即可,又何必委托其弟奇玉?

笔者认为, 这是因为赵城县府不同意宝物外流,尤其是广胜寺住持及寺僧不愿古经外流,故作了“冷处理”,不张扬,不对外透露风声,秘而不宣。故张瑞玑尊从了县府及寺僧意见和安排。

这也可以找到证明, 首先是:“广胜寺在山西赵城县东四十里霍山,上下两寺,一在山麓,一在山上,据县志,创始于东汉汉桓帝建和年间,其来远矣。上寺又舍利塔十三层,相传藏释迦牟尼佛舍利处,下寺画壁甚古,有无着、天亲二菩萨像一堵,数年前为厂估购取,县官发觉,追款修寺,广胜之宝藏,乃显于世”[24](P4)连二菩萨像也不肯外漏,甚至惊动县官,反身力保,数十箱古经书更无外泄之理,此其一。

“今春,江南僧范成、游方至其处,见藏经内多遗逸之着,函告徐森玉鸿宝,森玉研相宗极勤劬,于版本之学,尤所精究,不惮炎暑,千里再赴,穷一日之力,将古本遗逸者,选出一百余种,相约借印,携归十余卷,先从事摄影。”[24](P4)范成、徐森玉虽然亲见了古经,但是也没能带走,可见确有广胜寺寺僧或赵城县府等力量在严加看护,防止经书外泄。纵然是名气很大的徐森玉,也只能借出十余卷,其中透露出难于借阅、寺僧等不情愿借阅的消息,可见,古经是受保护着的。 此其二。

周肇祥1929 年的文章记载其乙丑八月,与傅增湘、徐鸿宝、吴定同游圣米石塘崖石[62],说明其与徐鸿宝是认识的, 而其亦未告知徐鸿宝赵城古经之事,说明他也不知道,或知道也许出于信义也不泄露,故知张瑞玑是把这件事当作秘密来守,不轻易对外人言。 此其三。

“(张瑞玑)及病殁,殷殷以保护藏经为嘱,弟奇玉移经于上寺,命僧典焉。 ”[24](P4)可见的确是在保护着古经, 而古经众多, 搬移储藏等亦十分讲究,绝非其弟一人之力可办,故应该有一个保护古经的团队力量。 此其四。

另外,1924 年康有为卧龙寺“抢”经一事足为前车之鉴,张瑞玑不愿家乡瑰宝落入他人手中。广胜寺住持不愿古经外流故不张扬, 而张瑞玑尊从了寺僧意见。或者说他们在这个问题上,看法及意愿本来就一致。 因此赵城藏虽然早已被张瑞玑发现,只不过秘而不宣。

此外, 对于赵城藏的早已发现而秘而不宣的原因,还应该从宗教信仰及习俗的角度去考量。张瑞玑于佛教上是信徒,而徐鸿宝则更多是佛学者。佛教徒注重的是宗教式的护经,佛学者则不然。佛教徒不赞同甚至反感佛学者的一些做法。 广胜寺几乎借不到古经, 卧龙寺陕人群起攻击康有为即此有力表现。在民国,也发生不少佛教界和佛学界的“斗争”:如南京支那内学院与佛教界的论战,更有力者是吕澄和佛教界展开的血雨腥风般的《楞严经》真伪之论战。佛教界对佛学界存在不信任甚至不认同的状况。 习俗上,佛教的舍利、经籍所在之处,被视为能给当地带来无上福祉,如释迦牟尼佛的舍利膜拜,经书也是如此,地方政府及百姓皆珍重之至。在佛教史上,还曾经发生过诸国王发举国之兵去争夺释迦摩尼舍利的。 赵城藏的秘而不宣自然理在其中了。

因此,和碛砂藏一样,准确的说,赵城藏也不是范成法师发现的, 只不过碛砂藏因为有康有为“抢”经公案故若说范成法师是碛砂藏的发现者这种说法易被“识破”,而赵城藏一直秘而不宣造成了人们把其发现的“专利”不恰当的认定给了范成法师。

结语

以上是笔者通过民国系列文献, 对赵城藏发现等所作的重新梳理,可以看到,真正发现赵城藏的是民国赵城名士张瑞玑而非范成法师, 而且要比范成法师要早至少十年以上。 纠正学界在这点上长达近40 年的偏颇。范成法师的角色应该是促使赵城藏走向更广阔的世间, 是从秘而不宣到不得不宣的桥梁者。其中,文中多处使得遗漏多年的民国文献得以“重见天日”,这些文献的重新运用,无疑使赵城藏的相关研究得以进入到一个新化和细化的新阶段, 同时弥补了学界长期以来研究赵城藏的发现等却无一用到民国文献长达近七十年的缺憾。当然,其中也许还有很多值得挖掘或进一步商榷的地方,留待方家。