明清宜荆地区旌表列女探析

——以方志为中心的考察

范 佳

(南京大学 历史学院,江苏 南京 210023)

对于历代史传《列女传》的解读已经十分透彻,而方志作为研究区域社会史的重要材料,却还未被充分挖掘。学界也多是通过解读方志中《列女传》来剖析她们的生存状态以及这种生存状态背后的原因。因此,笔者将地方志中《列女传》置于具体的社会历史环境中去解读,探究列女①这个群体的产生过程以及中央的意志的变化。方志编撰者不仅记录了旌表女性自己及家人的基本信息,还记录了旌表年份、旌表的提出者、受到的具体奖励等。本文以清至民国初年的宜荆地区方志中的《列女传》为文本,分析旌表列女的类型、阶级和等级,尤其是关注这三者之间的关系。

一、旌表的类型

(一)单人或多人旌表

大多数旌表都为单人旌表,此种旌表一般按照列女旌表的道德事迹来划分,总括为“孝”、“贞”、“节”、“烈”、“寿”几种,细分为孝女、孝妇、节妇、节寿、节孝、节烈、烈妇、烈女、贞女、贞烈或烈女、耆寿或寿母。妇女在生命的不同阶段实践贞节,在强调礼教的社会里有不同的意义,又将这些道德规范的实践者区分为已婚与未婚的女性。[1]“女”、“妇”即用以区分女子的未婚或已婚。[2]记载于方志中的才淑并非旌表的对象。只是民国的方志转型后认为“凡贤媛才女,皆可立传,不必拘于节孝。”[3]故民国修(道光)《续纂宜兴县志》记载有淑女,虽不在旌表之列,但仍立传附载于后。“淑女”便是才女,宜兴、荆溪属常州府,而明清时常州府才女数量在全国领先。[4]

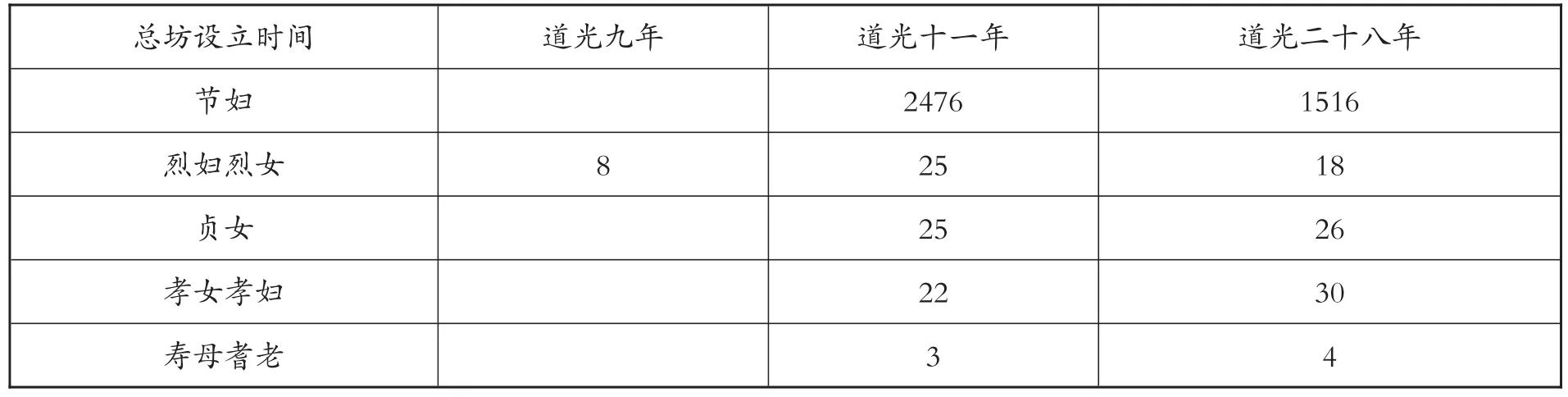

明清宜荆旌表列女的人数见表1:

除去单人旌表外,也有多人旌表的情况出现:

一门三烈,陆氏邵齐疆妻任氏,邵玺妻吴氏,邵遂祖妻俱于顺治二年六月为兵所迫,赴水死。[5]

表1 方志中明清宜荆旌表列女的人数

汪薪妻陈氏子妇吴氏:陈氏二十八岁寡,道光十三年捐振银千两,祥宪给额以年例请旌建坊,卒年六十八。子斡妻吴氏二十三岁寡,卒年四十八。[6]

“一门三烈”、“一门双节”屡见不鲜,这里一般是指一家之中的数个妇女同为烈女或共同守节,她们之间一般存在婆媳、妯娌、姐妹、母女甚至是正妻与妾的关系。但此种记载也有差别,如第一例一门三烈均为旌表的对象,而第二例虽然也为婆媳关系,但是显然受到朝廷旌表的仅仅是婆婆陈氏一人,而吴氏只是录入方志。

(二)集体旌表兴起

集体旌表并非是指一同旌表,而是采取建一座牌坊,将旌表女性的姓名镌刻于上,而在此之前,单人旌表一般是建有专祠,即使是多人旌表,因存在亲属的关系,共建一坊也实属正常。但是,建总坊则是将众多的女性名字镌刻于一处。方志中道光时期宜兴的修建总坊情况如表2:

表2 道光时期宜荆总坊

由表2可知,道光时期宜兴记载了三个时间点的总坊,分别是道光九年、道光十一年和道光二十八年,但间隔时间并不均衡。其中,道光九年的总坊为题请殉难臣民案内总旌。这种总旌的状况表明了政府在突发事件中对女性“烈”的品性的重视,弘扬了道德的风气,但同时也可知,总旌中节妇的人数仍属多数,其他类型的列女多使用单独旌表的方式。

(三)旌恤中的女性

旌恤,也是旌表的一种,它也包含优恤的含义。咸丰三年谕:“自粤匪窜扰以来,地方文武官员,或守城殉节、或临阵捐躯,及绅士人等,志切同仇,尽忠效死者,业经立沛恩施,交部分别议恤。……命于各该处建立专祠,以昭忠节。……其家属殉难者,应如何优恤之处,一并酌核具奏。”又谕:“军兴以来……各地方士庶人等,或因抗贼致戕、或因御侮被害,甚至全家罹难,阖室自焚。虽贵贱之不同,实节义之无愧。特恐僻处乡隅,不获上邀旌恤。……着各该督抚通饬所属,迅速查明遇贼死节士民妇女等。除照例题请旌表外,其殉难尤烈者,并准其奏明请旨,分别赐恤。”[7]咸丰十一年谕:“军兴以来,各省殉难绅民妇女,无不立沛恩施,分别旌恤。”[7]

因太平天国的战乱,清咸丰、同治时期旌恤的记载尤多。曾国藩也曾设立采访忠义局,针对江苏、安徽、江西,派员采访,只要是御贼死难之官绅、士民、妇女人等,由家属上报经局员考核后,即汇总上奏请求旌恤。咸、同、光、宣四朝实录中可见大量旌恤条目,因旌恤是男女一同旌表,所以无法单独统计受旌表女性的数量。不过,有必要对其进行专门的数据整合。需要注意的是,“旌恤”所采访之人不局限于一县之内,因此有多少人出自宜荆地区无从得知。

明清实录数据库中,含有“旌恤”条目的共有1092条记录。下面是从清实录中检索得出的可能包含宜兴的条目,见表3:

表3 关于宜荆的“旌恤”条目

资料来源:《清文宗显皇帝实录》《清穆宗毅皇帝实录》《清德宗景皇帝实录》

表3选取的“旌恤”条目中,旌恤的主要范围在江苏和两江,只有一处明确指明旌恤荆溪六名殉难者。虽然江苏和两江都包含了“宜兴、荆溪”这一地域范围,但并不代表这些殉难者中一定会有宜兴荆溪之妇女,只能说可能包含。仅从表3部分的“旌恤”条目也可见,“旌恤”主要集中在同治年间,有25次之多,其次是光绪年间,有4次,咸丰年间仅有1次。这也从侧面说明旌恤时效具有延迟性。同时,这也可以为(光绪)《宜兴荆溪县新志》中列女旌表数量不增反减提供了一个解释,因战事而受到“旌恤”的妇女,她们享有旌表的荣誉,却没有全部记载到方志列女传之中。因为这属于集体旌表之特例。朝廷仍然会为这些女性建祠,只是由男女分开建祠,变成混合进入一祠。如果加上人数众多的旌恤妇女,那么(光绪)《宜兴荆溪县县志》中记载的列女数量应多于(道光)《续纂宜荆续志》。

直至光绪朝,仍对太平天国时期殉难的女性进行旌表,因此这部分殉难女性的旌表方式是混合了个人旌表、旌恤、总旌等多种旌表方式。太平天国殉难女性之旌表主要见于方志的两部分,一是分散记录在(道光)《续纂宜荆县志》、(光绪)《宜兴荆溪县新志》、(光宣)《宜荆续志》的《列女传》之中,根据事迹和旌表的时间可以确认,二是集中在(光绪)《宜兴荆溪县新志》的《殉难绅民》中。根据(光绪)《宜兴荆溪县新志》的《殉难绅民》中的记载,统计如下,见表4:

表4 太平天国殉难绅民、殉难妇女人数统计表

从表4可知,载于(光绪)《宜兴荆溪县新志》中的人数合计为11168人。很明显,这个人数离实际死亡的人数还有相当的距离。方志中也说殉难妇女:“贞魂泯没者十之七八。”[6]

二、旌表主体的阶级

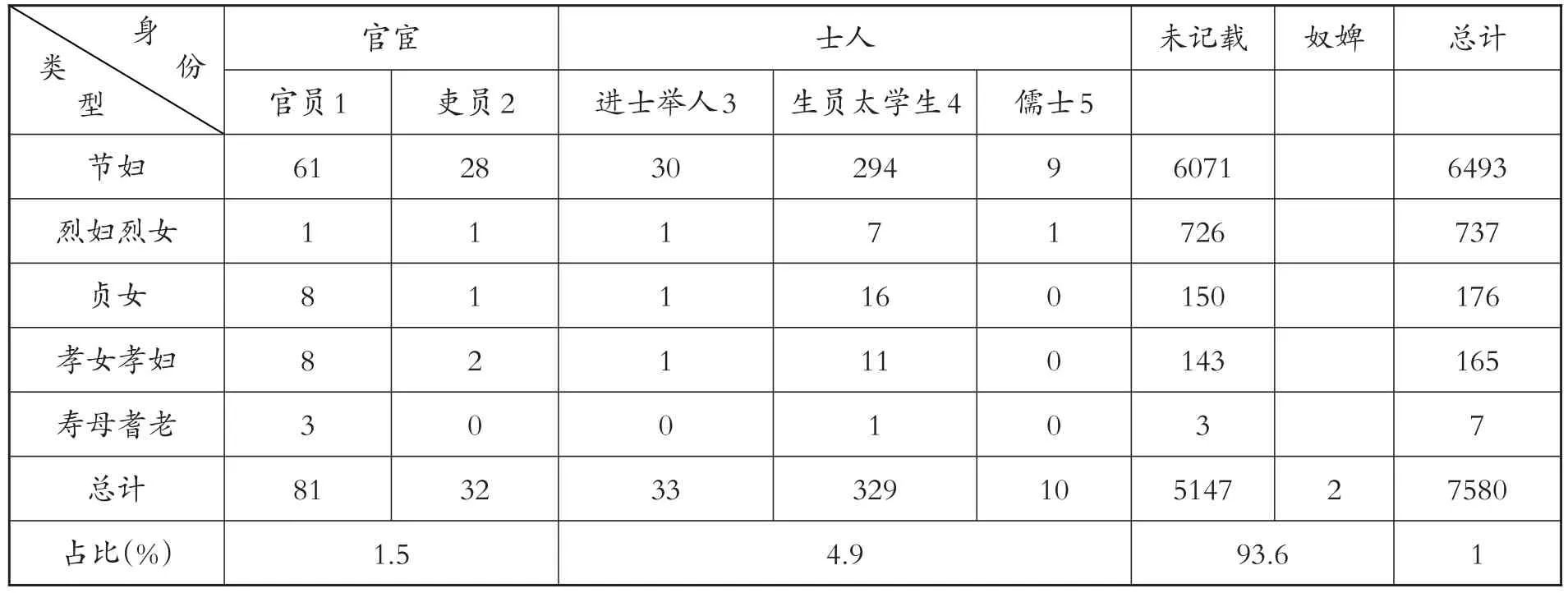

方志中一共记载了7580位被旌表的女性,她们的阶级属性也是极其重要的一点。由于明清社会关系的交际网络仍然是按照男性亲属来定性的,包括我们可以见到女性的书写方式也从妇姓在前到夫名在前的变化,这也是社会习俗对其的规范和影响。所以,在传统社会中,对于旌表列女身份的认定,只能从父亲、丈夫、儿子来获得。故而以下统计也将遵循“在家从父,出嫁从夫,夫死从子”的原则,如果有标示其个人身份者,如仆妇,则从之;若无,则按照其夫、父、子提供的资料显示其出身,不拘于前例。当然,还有一种情况是多个从属身份者的社会身份均有记录,那选择首要按照丈夫的出身来区分。这些身份资料,必定有其值得书写之处,也是时人了解和认定人物身份的凭借。(除此外,仍有在身份属性中由于子还是丈夫获得旌表的也有区别。)被旌表的女性中有485位(明朝有33位,清朝有452位)女性记载了其阶级,这些旌表女性的身份背景如下表:

表5 明清宜兴方志旌表女性身份背景统计表

上表显示,明清宜兴县志中所记录的妇女身份,除去宗室外,从官员到奴婢皆有,但是出身官宦之家者,仅占1.5%;士人之家稍多为4.9%。这两者部分人数相加也仅为6.6%,实在微乎其微。而传主出身是平民与贱民的为93.6%。由此可见,列女旌表的对象主要是平民。

在官宦和士人中,生员和太学生的人数是最多的,概因旌表之人由学府和地方的士绅和里老来推荐,所以地方上的生员人数是最多的。他们能够掌握这个有利的条件为自己的家人申请旌表。官员的数量次于生员、太学生,在明朝正德之前,诰命是不能请旌的,拥有诰命官员的妻子和母亲她们必然是守节者,这在一定程度上也影响着旌表的人数。直到此后凭借子贵的命妇仍旧可以旌表。

再者,官宦或是士人之家的节妇有422位,烈妇及烈女有11位,贞女有28位,孝女与孝母有22位,寿母耆老有4位。士人及官宦家庭的人数占旌表人数的比重在逐步下降。这也符合Mark Elvin所说,及至明清时代,伦理道德有向下大众化的趋势。[8]这与旌表条件的放宽以及集体旌表的出现也有一定的关系,旌表年限的一再放宽和旌表权利的下移降低了旌表难度,即使是一般家庭的妇女也会选择守节的荣誉。而集体旌表动辄几十人几百人进行一体的旌表,则使得旌表的荣誉性没有了以往的吸引力,上层阶级的妇女并不再趋之若鹜。

另外,中央政府对地方题请旌表限制的放宽,使得更多一般的平民士绅家庭的女性得以跻身旌表之列,旌表的人选由县府学推荐,这更是为地方的士绅打开了方便之门,因此这也有方志编撰者对阶级重视程度的转变。

三、旌表方式的等级

(一)主要旌表方式的转变

方志中我们可以看到多种旌表的方式,一般来说,会给妇女以予米、帛等实物奖励,或是赐予匾额、建坊、进入节孝祠等精神奖励。赐匾额最为常见,清朝乾隆十四年谕:“国家旌表节孝,所以发潜德之幽光,正伦常而维风化,典至重也……至于寻常守节者,原有表闾之例,令地方官于本家呈报时,核其年例相符,详明督抚学臣,酌量给扁嘉奖。[9]随后在乾隆十五年(1752年)礼部复准:“寻常守节之妇,于题准后,照钦定‘清标管彤’字样,给予匾额。”[10]除了朝廷赐匾额,各级地方政府实施的自行表扬,也以赐匾额为主。并且这种奖励不限次数,也没有规定的标准。因此有时可以重复多次受赐匾额。如朱氏就曾“邑令王喻二公巡按薛公前后给额旌之”。[11]

及至道光、光绪、嘉庆时期撰写的方志中,“额旌”也算作是旌表方式。盛清时期国家对节烈案件的严格审查与强力介入,于19世纪已不复见。在一连串的内乱之下,19世纪的清廷采取大量生产的方式,以国家对地方旌表提名无条件认可的方式,来确定社会对国家文化的认可。[12]即是说地方以“额旌”方式提名的列女,朝廷也予以认可。这个时间以嘉庆道光为界限。在此之前,“额旌”是地方政府的补充手段,此后,地方掌握了提名旌表的主动权,地方政府的“额旌”应该也算作是旌表。

综上所述,明朝直至清朝初年的旌表手段是相对稳定的,平民妇女她们受到的旌表等级并无明显的差别。而雍正乾隆后的列女旌表方式,则有了明显的变化,主要以匾额和建坊为主,建坊多以总坊的形式,而匾额的出处,以地方政府的为多。

(二)雍正后旌表等级高低的关键:节孝祠设位

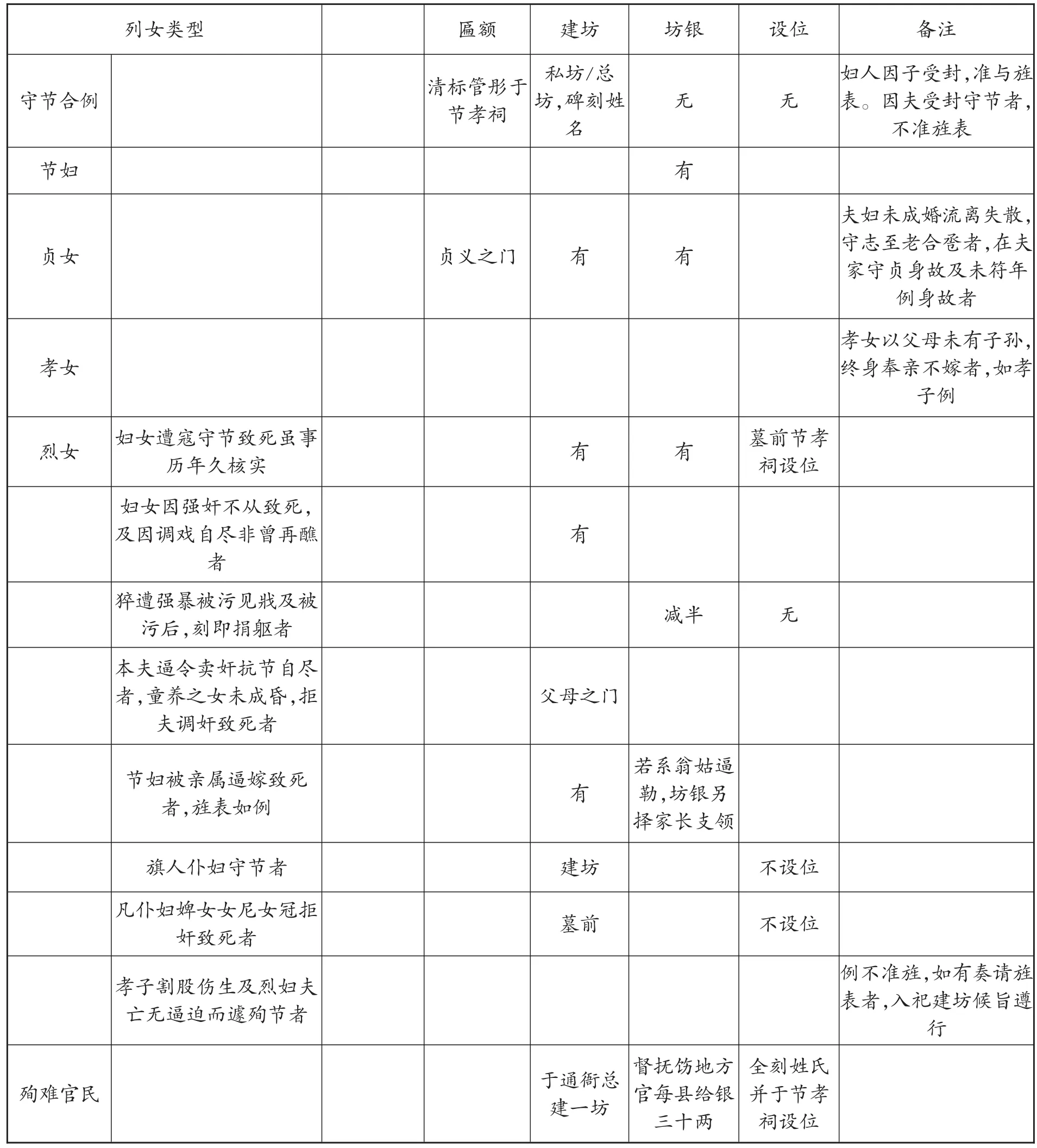

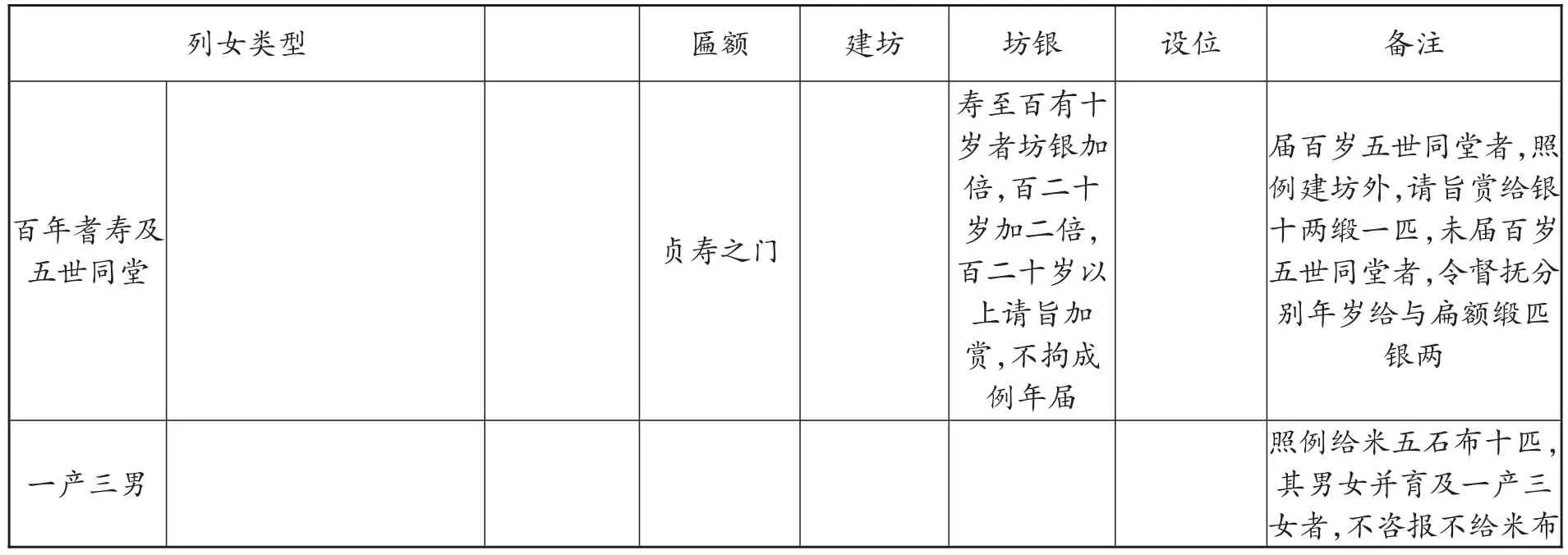

旌表等级在明朝并无差别,但在雍正时期有了明显的变化,关于不同类型旌表列女的赏赐内容见表6:

表6 不同类型旌表列女的赏赐内容

续表

由表6可以看出,在女性的旌表活动中,除了从授予者身份的高低来判断外,被授予者的身份也是影响旌表等级的因素,宗室贵族的物质赏赐要比百姓更加丰厚,旗人、仆妇、婢女、女尼、女冠都不得在节孝祠设位。除此外,被旌表女性的事迹也是影响因素之一,遭强暴被污见戕及被污后,即使马上自尽坊银减半的女性,也不得在节孝祠设位。从洪武至乾隆年间,割股和没有受到逼迫而殉死的女性,更是再三重申不得旌表。

普通的守节者,即符合年例而上报获得旌表的列女,能赏银建坊却无法设位节孝祠,只有事迹出众诸如受到胁迫而自杀者才得以设位。明清其实相同,都追求女性事迹的奇特,而忽略了一般的守节的女性。但是乾隆时期缩短守节年限也使得“合例”并非难事,自然对于此类人群的关注变少。

普通民众对于这些女性的认同也是重要的衡量标准之一,具体说来,就是是否得到祭祀的问题。“宗族组织的存在与发展,并不取决于修谱、建祠之类形式特征,而是取决于祭祖活动的规模及祭祖方式的变化。”那么,我们也可以认为旌表女性的入谱入志、修建祠堂是旌表等级的形式特征,而关键因素在于她们是否得到祭祀。

结论

前文以明朝至民国初年修纂的宜兴地方志为文本,重构出三组数据:一是列女的类型数据;二是旌表主体的阶级数据,这是基于旌表女性男性亲属的身份来界定的;三是旌表方式和赏赐的等级数据,这是基于旌表提出者和授予者以及赏赐的内容提出的。

通过以上三组数据,我们能够了解明清宜荆地区列女的旌表情况。根据旌表列女的类型的数据,可知明清宜荆地区旌表的类型由单人、多人的旌表转变为集体旌表,因战争的发生,旌恤作为集体旌表的特殊形式也常常见于方志。并且,单人旌表中,节妇占大多数。旌表主体的阶级这组数据,处理的是文字文本而非数字,所以能够较为准确地体现出旌表中的阶级结构和旌表等级的差异。此组数据显示,在官宦和士人中,生员和太学生阶层的人数是最多的,这是由于学府和地方的士绅和里老握有推荐旌表的权力。这也与乾隆后朝廷无条件为地方提名的旌表认可的情况相符。第三组数据从旌表的赏赐内容来看旌表的等级,很明显,旌表的等级与赏赐的内容与上述的旌表类型、主体的阶级均有一定的关系。除去烈女外,事迹越是惨烈、主体阶级越高的得到的赏赐越多,旌表的等级越高。

清末民初以来,传统社会在裂变中传承,“忠孝节烈”成为社会的主要话题之一,上个世纪60年代初,关于“忠孝节义”的讨论更加热烈,“大部分艺人认为忠孝节义是封建统治阶级拿来迷惑、统治人民的,是不好的,但也有人认为人民有自己的看法,会有自己的理解”;广大艺人认为,“应该讲革命的节气”,这就与明清以来的女性节烈表述完全不一样了。[13]

注释

①这里所指的“列女”的“列”取得是罗列的意思。从最初的节妇、烈女、孝女演化至清朝,囊括的妇女种类更宽泛。为将这些女性全部放之一处考察,故取用“列女”一词,视为节、烈、贞、淑等各种女性的集合。单独勘察时再行划分。