现代汉语“V+死”多义构式研究*

王连盛

(上海财经大学 国际文化交流学院,上海200083)

一、引 言

在现代汉语中,“V+死”使用非常频繁。请看以下例句:

(1)当蒙哥汗的尸体运往阿尔泰山时,护送的兵马沿途杀死了将近两千人。(倪方六《中国盗墓史》)

(2)一场罕见的大雪封死了出山的所有通道。(《人民日报》1993-07)

(3)省委、省政府已定死竣工日期:1996 年全线通车!(《报刊精选》1994年)

(4)刚刚可把我们吓死了,我还以为您为革命牺牲了呢?(《作家文摘》1997年)

(5)不知为何,最近,医院里有人专门议论别人的事,讨厌死了。(渡边淳一《无影灯》)

将上述例(1)—(5)概括起来,“V+死”结构共有四种类型,第一种为“杀死、打死”等,此时“死” 为具体结果义“(生物)失去生命”[1]1238,记作“死1”;第二种为“封死、堵死”等,此时“死”为结果义“无法运行”[1]1238,记作“死2”;第三种为“定死、盯死” 等,此时“死”为抽象结果义“不活动,不改变”[1]1238,记作“死3”;第四种为“想死、恨死”等,此时“死”为“达到极点”[1]1238义,记作“死4”。

目前对于“V+死”的研究主要集中于从结果补语到程度补语的转变,如岳岩认为“S+W+死+O”为包含使动义句式“S+W+死1+O”和自动义句式“S+W+死2+O”的多义性句式,“死1”和“死2”的虚化途径和程度都不相同。①参见岳岩《“S+W+死+O”句式使动与自动语义探源》,《清华大学学报》,2009年第2期,第134-142页。唐贤清、陈丽探讨了“死”程度义的形成机制以及程度副词的转变过程,并从类型学角度进行了验证。②参见唐贤清、陈丽《“死”作程度补语的历时发展及跨语言考察》,《语言研究》,2011年第3期,第79-85页。李宗江分析了含有失去生命义的“死、拼命”等动词的虚化轨迹,认为这些动词都经历了一个由动词到情状副词再到表量特征副词的过程。③参见李宗江《几个含“死”义动词的虚化轨迹》,《古汉语研究》,2007年第1期,第39-45页。综观可见,前人研究对“V+死”的语义演变以及扩展的承继性研究少有涉及。

根据Goldberg 对构式的定义,形义关系的特定结合体包括词、短语、句子甚至篇章等都可看做构式。④See Goldberg, Adele E. Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure . Chicago: University of Chicago Press,1995, p.4.“V+死”结构可看做多义构式,包含4个成员。本文对多义构式“V+死”的形成过程进行探究,并对在这一过程中“死”语义角色以及语义特征的变化进行分析。

二、关于多义构式“V+死”

(一)“V+死”多义构式成员的典型性判定标准

我们认为,就“V+死”的4个不同成员来说,既然“V+死”属于动补结构的范畴,其典型成员就必然完全具有典型动补结构的特点,相似度较低者为非典型成员,而边缘成员与典型动补结构的相似性程度最低。

前人研究发现,典型动补结构至少具有以下两方面特点。语义方面,动词和补语之间具有很强的相关性,①参见董秀芳《汉语的词库与词法》,北京:北京大学出版社,2004年,第136页。又包括两种情况,一种是动词语义包含补语的意义,例如“缩小”中动词“缩”的语义中已经包含补语“小”的意义;另一种是补语的语义是动作行为能够引发的结果之一,例如“割破”中补语“破” 所表示的意义属于动词“割”这一动作行为能够引发的结果。句法方面,典型动补结构能够进行扩展和变换。②参见吴为善《构式语法与汉语构式》,上海:学林出版社,2016年,第126页。扩展方面,典型动补结构既可以加“得/不”进行扩展,也能够进入“一…就…”结构式进行扩展。例如,“摔破”可以扩展为“摔得破/摔不破”“一摔就破”。变换方面,典型动补结构其动词和补语能够拆开,分别充当两个小句的谓语,例如“小明摔碎了杯子”可以变换为“小明摔杯子,杯子碎了”。下面,我们根据上述标准,分别对多义构式“V+死”4个成员的典型性进行判定。

(二)对相关成员典型性的判定

“V+死1”具体表现为“踩死、勒死、烧死”等,以“踩死”为例:语义方面,其补语“死”和动词“踩”之间具有语义相关性,补语“死”表示的“生物失去生命”义是动词“踩”这一动作行为能够引发的结果之一。句法方面,“踩死”可以扩展,例如可以加“得/不”扩展为“踩得死/踩不死”,也可以进入“一…就…”结构式扩展为“一踩就死”。而且,“踩死” 可以进行变换,动词和补语分别充当两个独立小句的谓语。例如:

(6)泰国一大象发狂踩死游客。(《新华社》2003-04)

(7)泰国一大象发狂踩了游客,游客死了。

可见,成员“V+死1”满足上述所有条件,为典型成员。

“V+死2”具体呈现为“堵死、封死、塞死”等,以“堵死”为例:语义方面,补语“死”与动词“堵”之间存在语义相关性,补语“死”表达的“无法运行”义是动词“堵”所表示的动作行为产生的结果。句法方面,“堵死”可以加“得/不”变为“堵得死/堵不死”,可以进入“一…就…”结构式,变为“一堵就死”。但是,“堵死”变换之后,句子的可接受度大大降低。例如:

(8)巨石冲进院子,又堵死了整整一条巷道。(《报刊精选》1994年)

(9)?巨石冲进院子,又堵了整整一条巷道,整整一条巷道死了。

所以,“V+死2”除不能进行变换外,其他条件均满足,典型性低于“V+死1”,为非典型成员。

“V+死3”具体表现为“说死、看死、盯死”等,以“说死”为例:语义层面,补语“死”所表示的“不改变”义和动词“说”所表达的动作行为之间既不存在包含与被包含的关系,补语“死”也不是动词“说”可以产生的结果。所以,二者之间不具有语义相关性。句法层面,“说死”可以添加“得/不”变为“说得死/说不死”,但不能进入“一…就… ”结构式扩展为“*一说就死”。而且,“说死”也同样不能进行变换。例如:

(10)我想,任何问题都不能把它说死。(《人民日报》1996-11)

(11)*我想,任何问题都不能把它说了,不能把它死了。

可见,“V+死3”除了可以加“得/不”扩展外,其它条件均不满足,相较于前两个成员,其典型性进一步降低,但仍为非典型成员。

“V+死4”具体形式包括“想死、爱死、恨死”等,以“想死”为例:语义层面,其补语“死”所表达的意义“达到极点”与动词“想”所表示的动作行为之间,既不是包含与被包含的关系,也不是动作行为与产生结果的关系,二者之间并无语义相关性。句法层面,“想死”既不能加“得/不”扩展为“*想得死/*想不死”,也不能进入“一…就…”结构式变为“*一想就死”,而且“想死”也不能进行变换。例如:

(12)儿啊,终于找到你了,家人想死你了。(《报刊精选》1994年)

(13)*儿啊,终于找到你了,家人想你了,家人死了。

可见,“V+死4”均不满足上述条件,其典型性比“V+死3”还要低,为多义构式“V+死”的边缘成员。

通过上述判定可以看出,“V+死1”到“V+死4”,典型性不断降低,从而形成了由典型成员、非典型成员和边缘成员构成的“V+死”多义构式。

三、多义构式“V+死”形成过程

词义是在语用环境中形成,又是在语用环境中不断发展变化的,因此对词义的分析可以而且应该在其使用环境中进行。①参见朱彦《核心成分、别义成分与动作语素义分析》,《中国语文》,2006年第4期,第314页。在动词性语境中,对其词义影响最大的是其主体和客体角色。②参见朱彦《核心成分、别义成分与动作语素义分析》,《中国语文》,2006年第4期,第314-315页。其中,主体角色又称主事,包括施事、致事、感事等,客体角色又称客事,包含受事、与事、对象、结果和系事等。③参见袁毓林《论元角色的层级关系和语义特征》,《世界汉语教学》,2002年第3期,第16页。具体到动补结构中的“死”,在对其语义进行分析的过程中,除与其相关的主客体角色外,还包括与其搭配的动词,可以形式化为:

S主事+[(V+死)+O客事]

因此,我们可以从上述三个方面对补语“死” 的语义角色进行分析,从而对“死”的语义进行归纳。词汇语义学认为,“对词义的描写实际上就是对义位的分析,义位是最基本的语义单位”[2]。本文从语义特征的角度对补语“死”的义位进行分析,每一个义位都对应一个语义特征集。

(一)典型成员“V+死1”

根据梅祖麟,“V+死”结构最早出现于先秦后期,但并不是动补结构,而是连动结构,为“V 而死”结构的省略。④参见梅祖麟《从汉代的“动,杀”、“动,死”来看动补结构的发展——兼论中古时期起词的施受关系的中立化》,载《语言学论丛》第十六辑,北京:商务印书馆,1991年,第112页。例如:

(14)居无何,二世杀死。(西汉·司马迁《史记·滑稽列传》)

到六朝时期,“V死”结构开始后接宾语,加上汉语双音节化趋势的驱动,该结构的语义平衡被打破,语义重心开始前移,“V+死1”动结式便由此形成,入唐后逐渐增多。例如:

(15)是邻家老黄狗,乃打死之。(南朝·刘义庆《幽明录·太平广记卷》)

(16)射死万户一人,生获千户五人。(宋·员兴宗《采石战胜录》)

由此可见,“V+死1”的形成是客体宾语对“V+死”的挤压和双音节化共同作用的结果。

以例(15)中“打死”为例,当“打+死”结构整体后接宾语“之(老黄狗)”时,“打”和“死”便在“老黄狗”的压制下拉近了语义距离,再加上韵律双音节化对其意义的压制作用,促使语义重心前移,“打” 和“死”的意义发生融合,“死”的动作性降低,逐渐向表示动作行为产生的结果演变。而“死”动作性的减弱,语义地位的降低,对其句法角色形成压制,导致语法地位下降,不再与连动式中前动词“打”的句法地位平等,而处于次要地位,整体语法结构便由连动式转变为动结式。

根据搜集到的语料,“V+死1”在形成初期,搭配的动词均为强动作性、强制性动词,如“砍、剁” 等;“客事”均为生命体受事,如“人、羊”等;“主事” 为生命体施事或者非生命体致事。以“砍死”为例,在BCC语料库共搜集到106个例句,经验证均符合条件,客事为生命体受事的共106 例,占总数的100%;主事为生命体施事的为106例,占总数的100%。因此,“死1”的语义角色为:

死1:[生命体施事或非生命体致事,强动作性、强致使性动词,生命体受事]

此时,“死1”的语义为“失去生命”,具体来说,“死1”代表着“生物体生命的结束”[3],具有结束义;并且生命体发生了由活着到死亡的状态变化,具有变化义;同时生命的终结意味着失去和分别,是人们所不希望看到和经历的,因而含有非期望义;而且生命从起点(即出生)到终点(即死亡)是个时间过程,“死亡”是“这一过程的终结,是一种‘极点、顶点’的概念”[4],为终极状态,具有不可逆性,含有极性义。因此,其语义特征可以具体表述为:

死1=[+结束义][+变化义][+非期望义][+极性义]

(二)非典型成员“V+死2”

根据搜集的语料,随着时间的推移,“V+死1” 由只能与生命体名词搭配扩展为可以和非生命体名词宾语搭配。例如:

(17)老太太要堵死了。(清·郭小亭《济公全传》)

(18)上无有旌旗,惟用木石堵死了山口。(清·贪梦道人《康熙侠义传》)

例(17)中“堵死”与生命体“老太太”搭配,表示生命的消失;例(18)中“堵死”与非生命体“山口”搭配。此时,由于所搭配宾语本身并不具备生命,具有[+具体事物,-具有生命]的语义特征,便产生了语义异常句。再如:

(19)只要去把那个来源塞死,风水既破。(清·徐哲身《大清三杰》)

例(19)中,当“死”表示具体结果义“失去生命”时,“塞死”不能与“来源”搭配,“来源”也不能对“塞死”进行压制。此时,听话人的脑海中会形成双重影像(Double image)。所谓双重影像,是指语义异常句中的非常规搭配,不仅勾起了听者通常的联想关系以及相对应的意象,还同时诱发了听者对新的搭配所构成意象的想象,①参见束定芳《论隐喻的运作机制》,《外语教学与研究》,2002年第2期,第105页。而激发双重影像的关键,则在于二者之间的相似性。非生命体“来源”(即水源)与生命体“人”等生命体看似并无联系,实际上却具有很大的相似之处:“来源”具有流动性,如果处于畅通,不断向外输送水分就是激活的状态,如果处于堵塞,停止向外输送水分则是死亡的状态;这与“人”具有很大的相似处,“人” 是一种社会生命体,具有很强的社会活动性,当处于社会生活交际中,承担各种社会角色,源源不断为社会输出能量时,为活着的状态;当从社会生活中消失,不再承担任何社会角色,停止向社会输出能量时,为死亡状态。因此,听话人在对“塞死来源”进行识解的过程中,脑海中同时浮现出“来源” 和“人等有生命的物体”的双重影像,从而顺利完成识解。此时,“V+死1”整体语义发生变化,促使“死1”的语义由“失去生命”义转变为表“无法运行”义的“死2”,便形成了“V+死2”。

根据搜集的语料,“死2”仍然与强动作、强致使性动词搭配,但受其动作行为影响的客事变为非生命体,主事仍为动作行为的发出者或致使者,语义角色具体表现为:

死2:[生命体施事或非生命体致事,强动作性、强致使性动词,非生命体受事]

在此情况下,“死2”表“无法运行”义,非生命体停止运行,失去了发挥作用的价值,具有结束义;同时由正常运行的状态变为无法运行的状态,如“水源”由通畅到堵塞的状态变化,具有变化义;而且这种变化往往是人们所不希望看到的,如“大雪封死了山的出口”,“出口”是人们出山的重要甚至是唯一通道,出口的堵塞必然给人们的正常生活带来诸多不便和不利,因而具有非期望义;但“无法运行”并不是非生命体能够得到的最极端的情况,还有一些比这更严重的情况存在,并不是终极状态,如“水源”即使无法再输送水源,但还是可以存在,不至于消失,而且这种变化并不是不可逆的,在某种情况下可以再次恢复,如堵塞的“水源” 可以在疏通之后重新使用,因而不具有终极义。因此,其语义特征可以具体表述为:

死2=[+结束义][+变化义][+非期望义]

(三)非典型成员“V+死3”

在“V+死1”和“V+死2”中,能够进入的动词均具有[+强致使性,+强动作性]的语义特征,如“杀、勒、掐、堵、塞”等。而随着“死1”到“死2”语义的虚化,对动词的语义要求降低,一些动作性、致使性不是很强的动词得以进入到该结构式,“死”搭配动词的语义类型实现扩展,如“看、说、讲、定”等。相较于“杀、堵”等动词,“看、说”等动词的致使性和动作性明显降低。而这些动词的加入,打破了原有语义关系的平衡。原本前动词和补语“死”之间具有很强的因果关系,“死”所表示的语义正是前动词所表示动作行为产生的结果,如“打死”的语义关系可以表述为“因打而死”。而当前动词扩展为“看、说”等致使性和动作性均较弱的动词时,此时动词和补语“死”之间的这种语义关系被削弱,二者之间不再具有强烈的因果关系。如“看死”二者之间的语义关系不能被具体阐述为“*因看而死”。“看、说、讲、定”等这些动词的加入,反过来对“死2”的语义形成压制,促使“死2”的语义进一步虚化,由“无法运行”义扩展到“不活动,不改变” 义,“V+死3”构式形成。例如:

(20)五爷,您可别把话说死。(张贺芳《小五虎演义》)

(21)莫如我将她盯死,我跟姓马的,我也没有人家,倒是一件乐事。(清·贪梦道人《彭公案》)

与“死3”搭配的动词变为动作性、致使性较弱的动词,因而对客事的影响大大减弱,客事不再是动作所表示行为的受事,而变为关涉的对象,既可以是生命体,也可以是非生命体,而主事则缩减为只能是动作行为的发出者。语义角色变为:

死3:[生命体施事,弱动作性、弱致使性动词,生命体或非生命体对象]

此时,“死3”为“不活动、不改变”义,是对关涉对象所处状态的描述,关涉对象由不确定的状态发展到确定的状态,具有变化义;同时这一变化代表着不确定状态的结束,因而具有结束义;但这种变化并不一定是人们所不期望的,有些时候还恰恰是人们所期望看到,如“开会的时间迟迟没有定下来,直到昨天才定死”,而且关涉对象也没有受到任何损害,因而不具非期望义;并且这种变化并非所关涉对象能到得到的终结状态,同样具有可逆性,在某些情况下可以恢复,如“确定的时间”可以因为一些特殊情况或原因被提前或推迟。因此,“死3”语义特征可以具体表述为:

死3=[+结束义][+变化义]

(四)边缘成员“V+死4”

“V+死1”用于说话人叙述时,“死1”的语义只能关涉他人,而不能关涉说话人自身,因为已经失去生命的生命体无法再开口说话。而当说话人在交际的过程中,将“死1”的语义指向说话人自身时,便形成了语义冲突。语义冲突又称语义偏离,是指“在语言意义组合的过程中,打破语义选择的常理或者限制的语言现象,包括句子内部语义冲突和句子与语境之间语义冲突两类”[5],本文的“气死、饿死”等“V+死4”的形成属于第二种情况。例如,例(23)中当说话人表达自己被气死的意义时,根据我们的背景知识和认知,死人是不会开口说话的,此时句子与语境之间就形成了语义冲突,这是通过一个自我矛盾、自我毁灭的陈述形成一个看似自我矛盾、实则有特殊意义的句子。“毁灭”的是句子的字面意义,而新的意义正是在“毁灭”的过程中产生的。①参见束定芳《论隐喻的运作机制》,《外语教学与研究》,2002年第2期,第99-100页。听话人根据说话人表达的语境,推断出说话人所要表达的真正含义,“死”在此并非表达具体的结果,而是表达说话人生气的程度达到了可以死亡的地步。

所以,听话人在认知识解的过程中对“死1”的意义进行调整,“死1”不再表达具体结果义“失去生命”,而是表达说话人的主观感受。“在动词所表示的动作行为对人体所产生的生命体征中,存在着一个量级(scalar)”[6],包括“叫/喊、哭/笑、呆、晕、傻、疯、死”等。在这个程度量级表中,越往前其严重性越低,可实现程度越高;越往后其严重性越高,可实现程度越低。而“死”处于这一程度量级的顶端,在表达说话人主观感受时便产生了“达到极点”的意义,“死4”这一程度义由此形成,形成了“V+死4”构式。在形成初期,能够进入的动词皆为弱动作性动词,如“气、吓、饿”等。这一时期,存在大量的同形同构异义的现象。例如:

(22)闻爹遭困莫道梁生身气死,又道钱爷入见老夫人。(明·钟映雪《花笺记》)

(23)好一个胆大的妇人,你敢不遵我的家规,真要把我气死。(清·杨德茂《大八义》)

例(22)中“气死”的“死”表示具体结果义,表示“爹”失去生命;例(23)中“气死”的“死”为程度义,表示“我”生气的程度达到极点的主观情感。

随着时间的推移,得以进入这一结构的动词语义类型得到了扩展,一些动作性更弱的弱致使性心理动词也进入到该结构中,如“想、担心”等,甚至部分性质形容词也进入了该结构式,如“脏、麻烦”等。此时,“死”只表示抽象程度义,而不再表示具体结果义,例如:

(24)我今日不能救你,我都恨死了,我都急死了!(清·崔象川《玉蟾记》)

(25)你倒会客气,我可给你麻烦死了。(清·无垢道人《八仙得道》)

这与李宗江对动词后“死”的虚化过程描述具有一致性。李宗江将“死”前的动词分为三类,第一类为“杀、打、摔”等,称为V1,认为此时“死”为本义,表示动作行为对生命构成的损害,表结果;第二类为“气、愁、吓”等,记作V2,此时“死”不表示本义,而表示某一对象在述语所表示动作行为的影响下呈现出的痛苦、无奈的情态,表情状;第三类为“欢喜、高兴”等动词或形容词,“死”只表达量上的特征,主要为表达程度。②参见李宗江《几个含“死”义动词的虚化轨迹》,《古汉语研究》,2007年第1期,第39-45页。实际上,“V1+死”与本文的“V+死1”相对,“V3+死”为本文的“V+死4”,“V2+死”即为本文的二者中间过渡状态,其演变过程具有一致性。具体如下:

V1+死(本义,表结果)→V2+死(虚化,表情状) →V3+死(虚化,表量)

V+死1(关涉他人) V+死1/4(关涉他人或说话人)V+死4(关涉说话人)

在“死4”的语义角色结构中,与其搭配的是动作性和致使性很弱的心理动词和部分性质形容词,受其影响,主事不再是动作行为的施事,而是所表示心理活动和状态的感受者,客事为心理活动和状态关涉的对象,语义角色具体呈现为:

死4:[生命体感事,心理动词和性质形容词,生命体对象]

在表示“达到极点”义的“死4”中,此时“死4”表达感受者的主观情感达到极点,具有极性义;且此时仅表达主观上的程度义,词义甚虚,并不包含“死”的基本语义特征,①参见唐贤清、陈丽《“死”作程度补语的历时发展及跨语言考察》,《语言研究》,2011年第3期,第79-85页。因而不具有结束义;感受者的主观情感并非都是不如人意的,也可以是符合期待的,如“高兴死了”等,因此非期望义也一并消失;“人们在对情感程度的衡量上,体现的是一种变化”[7],即程度具有[+变化]的属性,受其影响“死4”具有变化义。因此,“死4”语义特征可以具体阐述为:

死4=[+变化义][+极性义]

四、结 论

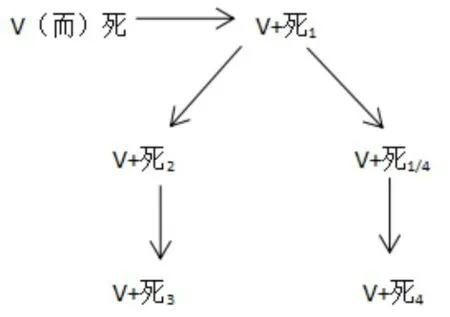

以上,我们探讨了“V+死”多义构式的形成过程,具体情况如图1所示:

图1 “V+死”多义构式形成过程

在这一过程中,“死1”到“死4”的语义角色变化为:②横线部分为语义角色发生变化的部分。

死1:[生命体施事或非生命体致事,强动作性、强致使性动词,生命体受事]

死2:[生命体施事或非生命体致事,强动作性、强致使性动词,非生命体受事]

死3:[生命体施事,弱动作性、弱致使性动词,生命体或非生命体对象]

死4:[生命体感事,心理动词和性质形容词,生命体对象]

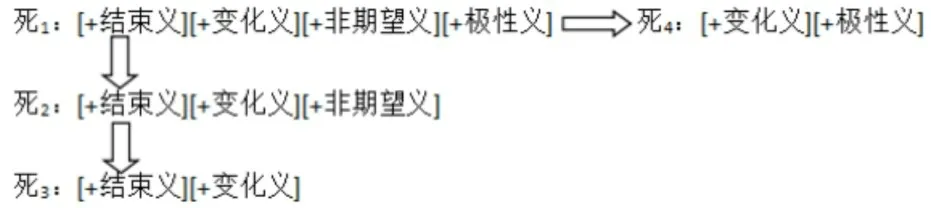

“死”的语义特征在不断缩减,具体情况图2所示:

图2 “死”语义特征变化

可以发现,从“死”语义特征变化角度形成的“死”的语义演变过程,与从基于“死”使用环境视角形成的多义构式“V+死”的形成过程一致。可见,“死”的语义的变化与“V+死”构式的扩展密切相关,同时也验证了从“死”使用环境视角对“V+死”多义构式形成过程探究的合理性和准确性。

[责任编辑:王正良]