论诠释的“四方模式”

刘金山

现代诠释学存在着方法论诠释学和本体论诠释学之分。方法论诠释学的目的是“建立一种关于理解的‘科学’,以指导人们如何理解文本”(1)潘德荣、孙义文:《诠释学的经典与经典诠释学——华东师范大学终身教授潘德荣先生访谈》,《甘肃社会科学》2012年第2期。;而本体论诠释学“强调诠释学的本体论地位,将诠释学规定为关于理解和对所理解东西进行正确解释的哲学,意在探究人类一切理解活动得以可能的基本条件,揭示人类经验(真理)借以显现自身的经验方式”(2)傅永军:《从哲学诠释学到批判诠释学》,《世界哲学》2013年第5期。。可见,“关于理解的技术”与“对于‘理解’的本体论阐释”是对上述两种诠释学的简洁概括。释经学是现代诠释学的理论来源,释经过程中要积极寻求圣灵的引导,圣灵是与作者、文本、读者并列的一方,这是一些释经学家的核心坚持,他们的释经实践向人们展示了一种颇有洞见的“四方模式”。尽管现代诠释学是在“扬弃”释经学的前提下发展起来的,然而,不可否认的是,经常性地反过去从释经学中汲取智慧以丰富现代诠释学的理论与实践是个颇有前景的努力方向。本文沿着这个方向,尝试说明:在方法论诠释学的层次上,“四方模式”这个释经学的“常识”也完全适用于现代诠释学,“四方模式”促使我们转向“聆听与修正”的诠释态度。

一、诠释的“三方模式”与“四方模式”之分

“圣经是神圣之书抑或世俗之书?”这个问题是释经学中的一个至关重要的问题。具体地说,如果坚持圣经是神圣之书,在释经过程中就会接受“信仰先于理解”的原则,承认圣经的权威性、自洽性,赞同以经解经、对圣经的诠释要与信仰一致等“正统”立场;如果认为圣经是世俗之书,在释经过程中就会接受“去神话化”的原则,假定圣经存在着诸多瑕疵,尝试用各种“批评理论”揭示之、改正之。近代以来的圣经诠释实践在上述两种思潮的共同推动下成绩斐然:一方面,一些神学家基于其信仰背景撰写了大量释经著作,如《丁道尔旧约新约圣经注释》《释经者圣经注释》《旧约新约新国际注释》等丛书;另一方面,圣经批评者们“擦亮了人们的眼睛,使人们分清理性的正确使用和错误使用,避开他们错误的途径,进行新的理性探索”(3)赵敦华:《圣经历史哲学》(修订版),南京:江苏人民出版,2016年,“导言”,第12页。。尽管在推动圣经诠释的客观效果上,这两种思潮是同盟军,但在出发点和具体研究方法上双方是不折不扣的对头。我们认为,释经过程中的“三方模式”与“四方模式”就是双方诸多冲突的核心。

施莱尔马赫之后不少诠释学家们似乎都对“三方模式”情有独钟。如,狄尔泰在“特殊的个人”(读者)、“他人”(作者)、“残留于著作中的人类此在”(文本)这三者的维度中来说明“理解”和“诠释学”概念:“理解建立在一种特殊的个人的创造性之上,在对他人和过去的模仿和重新体验中这一点表现得多么清楚!但是,因为作为历史科学的基础,理解是一个重要的和持续的任务,所以,个人的创造性就变成了一种与历史意识共同发展的技术……阐释就在于对残留于著作中的人类此在的解释。这种艺术是语文学的基础,而关于这一艺术的科学就是诠释学。”(5)狄尔泰:《对他人及其生命表现的理解》,参见洪汉鼎主编:《理解与解释——诠释学经典文选》,第106页。又如,保罗·利科在说明伽达默尔的“效果”概念时写道:“……于是使我们进行超距交流的东西就成为‘本文’或‘效果’,这种效果既不再属于作者也不再属于读者了。”(6)保罗·利科:《诠释学的任务》,参见洪汉鼎主编:《理解与解释——诠释学经典文选》,第432页。在利科的理解下,伽达默尔也在坚持“作者—本文(效果)—读者”的三元结构,这显然是“三方模式”的体现。

二、“真理”:诠释的“第四方”

对于“四方模式”,深受启蒙传统影响的当代学者或许很自然地会提出反驳:“正统派”的释经学家们把“我们”根本无可捉摸的圣灵当作诠释过程的一方是受其信仰的蒙蔽,“我们”不承认什么默示说,在解经的过程中也没感受到圣灵的引导,因此,“我们”只需简单地拒绝其信仰主义立场就可以不理“四方模式”了。我们认为,这个“反驳”仅是情绪的宣泄,不是学术的思考。接下来,我们不谈圣灵的话题,而以现代诠释学家们广泛推崇的“真理”概念作为第四方来审视“四方模式”是否有道理。

“真理”概念在现代诠释学中的地位毋庸置疑,可以说,缺失这个概念的诠释学就不是一个“好”的诠释学。洪汉鼎先生曾批评施莱尔马赫的诠释学因过于强调作者的中心地位而遗失了真理的问题:“从整个诠释学的发展来看,施莱尔马赫普遍诠释学也有重大的缺陷。首先,由于他特别强调对作者意图或意见的理解,从而把对真理内容的理解与对作者本人的理解分开,以致认为理解或解释就是重新表述和重新构造原作者的意见或心理状态,这使得诠释学传统本来所具有的真理内容的理解消失不见,更何况原有的应用功能也消失不见。”(12)洪汉鼎:《当代西方哲学两大思潮》(下册),北京:商务印书馆,2011年,第478页。

如果洪先生仅仅是指出了“真理”在诠释过程中不可或缺的话,另一位研究者陈嘉映先生则把“真理”的生命力和自主性揭示出来。在《真理掌握我们》一文中,陈嘉映认为,人们获得真理的过程并不是像寻找矿藏一样,有个真理在某处人们去发现就行,而是相反,人们需要收拾身心,向真理敞开,为真理的“临现”准备条件,最终由真理来“掌握”“赢得”他们。“我愿说:在诚恳的交流中,参与者都向真理敞开,真理临现。人所能做的,不是掌握真理,而是敞开心扉,让真理来掌握自己。只要我们是在诚恳地交流,即使一开始每一个人都是错的,真理也可能来临。真理赢得我们所有的人,而不是一些人战胜了另一些人。”(13)陈嘉映:《真理掌握我们》,《云南大学学报(社会科学版)》2005年第1期。在这番描述中我们看到,真理不是被动的一方,而是主动的一方,它起作用的方式与“正统派”释经学家笔下的圣灵类似。陈嘉映的理论根据是诠释学大师海德格尔的真理观,在他看来,海德格尔的真理观包含如下六个方面的思想:(1)真理优先于人:“人以真理的存在为前提”;(2)真理是个展示者,其内容不可预知:“海德格尔坚持把真理主要地理解为aletheia,理解为一个始终和展示过程联系在一起的展示者。真理虽然是前提,但真理的内容却不是预知的”;(3)人的存在是真理得以显现的条件:“惟当此在存在才有真理”;(4)真理在此在的诚恳对话中显现:“在诚恳的对话中,对话者向真理敞开,虚席以俟真理的临现,谁更有理,对话者就顺从谁”;(5)真理是否显现由真理自主决定,不取决于人的努力:“虚席以俟真理不是说:真理必定显现。诚而已矣,真理的临现是一种命运”;(6)人的最高真理是为真理的“临现”做好准备:“但我们凡人,诚而已矣,我们为真理的临现做好了准备,这就是我们的至高真理了”(14)陈嘉映:《真理掌握我们》,《云南大学学报(社会科学版)》2005年第1期。。根据陈嘉映的上述概括,我们大致可以总结出一套诠释模式:真理是作者、读者和文本的先在条件,作者和读者都是凡人,他们能够做的仅仅是“虚席以俟”,真理自主决定其“临现”与否。这个模式显然包含作者、文本、读者以及真理四个要素,相应地,我们也可以把“作者—文本—读者—真理”这个四元结构称为“四方模式”。

伽达默尔的思路和海德格尔一脉相承,他曾写道:“我的书在方法论上是立足于现象学基础上的,这一点毫无疑义。但也似乎有些矛盾,因为我对普遍的诠释学问题的处理又是以海德格尔对先验探究的批判和他的‘转向’思想为基础的”(15)伽达默尔:《真理与方法(上卷)》,洪汉鼎译,上海:上海译文出版社,1999年,“第二版序言”,第13页。。与伽达默尔的许多想法都与海德格尔相似一样,诠释的“作者—文本—读者—真理”这种“四方模式”在伽达默尔的思想中也若隐若现。穿透伽达默尔思想的层峦叠嶂,我们大致从如下八个方面来概括他的真理观:(1)他所赞成的诠释学真理是与“科学真理”相对的“精神科学的真理”或“前科学的真理”;(2)诠释学真理是在本体论、生存论层次上来说的,不能将至降格为方法论层次的问题;(3)在本体论层次上,真理的展现过程就是理解的展开过程;(4)“理解按其本性乃是一种效果历史事件”(16)伽达默尔:《真理与方法(上卷)》,第385页。;(5)“效果历史意识首先是对诠释学处境的意识”(17)伽达默尔:《真理与方法(上卷)》,第387页。;(6)视域概念本质上就属于处境概念;(7)唯一的“大视域”是人无可逃脱的生存论网罗;(8)理解发生于个体与“大视域”的融合:“理解其实是这样一些被误认为是独自存在的视域融合的过程”(18)伽达默尔:《真理与方法(上卷)》,第393页。。我们认为,在本体论、生存论的层次上,真理就是“终极的大视域”。这种真理是整个理解过程所呈现出来的流动着的、活生生的现象,不是有待我们发现的对象。

可以看出,伽达默尔所坚持的作为“终极的大视域”的真理与陈嘉映所理解的海德格尔的“真理”完全一致。沿着陈嘉映的思路,我们可以这样描述伽达默尔的解释模式:真理是作为个体生命的作者和读者的源头;真理启发、提示作者和读者进行写作和阅读,并充当连接双方的经络及评判双方是否达到默契的裁判。文本则是真理的物质承载者,真理赋予文本以“生命”,这种“生命”把作者、读者连接到真理上。显而易见,这个模式是个由“作者—文本—读者—真理”四元结构构成的“四方模式”。很少引起人们注意的是,在“四方模式”的理解下,原本属于本体论层次的真理“临现”到方法论层次的诠释过程中,并赋予这个过程以源头活水。

上述清理让我们看到,海德格尔、伽达默尔两位现代诠释学大师都是“四方模式”的拥护者,真理是作者、文本、读者之外的第四方。

三、“四方模式”的运作方式

海德格尔和伽达默尔都对“真理”概念用力甚多,但他们都没有给予“四方模式”的运作方式这个方法论问题多少关注,相反,似乎更乐意引领我们在本体论、生存论的混沌中去切身体悟理解的妙道。作为一篇探索性的文章,我们还是尝试用清楚的语言说明这个方法论问题。由于海德格尔和伽达默尔语焉不详,我们采用如下策略迂回前进:先借鉴“正统派”释经学家们的洞见把“四方模式”的运作方式构造出来,然后再说明诠释学家的运作方式是与之同构的。

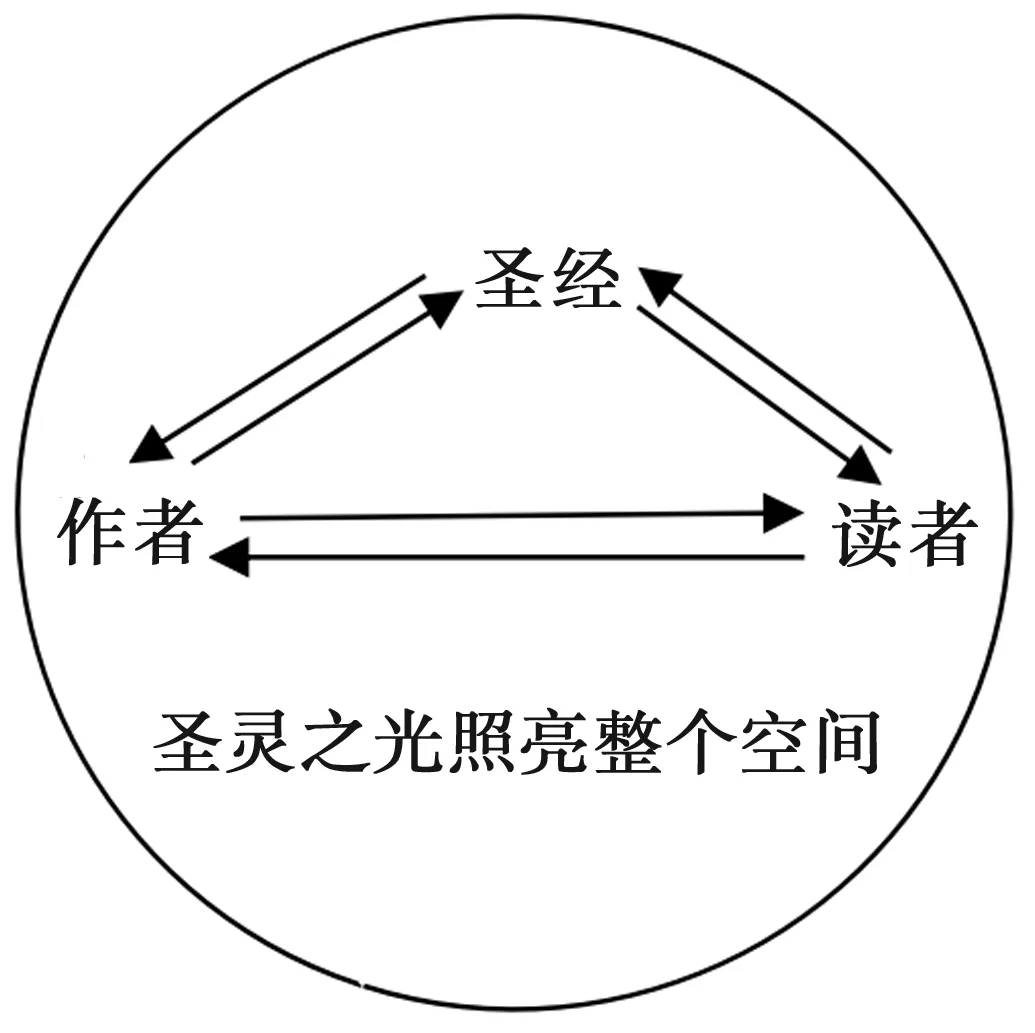

综合这些神学家的观点我们可以看到,“上帝是释经的核心”是他们的最大坚持。具体地说,文本是上帝的圣言,作者是在其感动下进行写作的,读者需要得到上帝的启示才能领受文本的真意。鉴于在“三位一体”之“体”的层次上,上帝和圣灵是“一”,我们统一用“圣灵”来代称不同神学家的用语,用一个图形(图一)把他们的思想近似地表示出来:

图一

在这个图中,圣灵作为普照之光照亮整个诠释空间,是“作者—文本—读者”三个环节得以可能的前提条件,各个环节之间是循环、可逆的关系。我们认为,这张图较为贴切地描述了“正统派”释经学家心目中“四方模式”的运作方式。

接下来,我们从如下两个层次来考察上述模式是否适用于现代诠释学:第一,真理是否为一种照亮整个诠释空间的普照之光;第二,作者、文本、读者之间是否存在着可逆的循环关系。我们尝试从伽达默尔的“视域”和“诠释学循环”两个概念入手说明之。

如前文所示,在伽达默尔的思考中,真理就是“终极的大视域”,是理解过程所自我显明的流动着的、活生生的现象。那么,这样的真理在解释过程中所扮演的角色是什么呢?我们可以从伽达默尔对唯一的“大视域”的描述来一窥其奥秘:“当我们的历史意识置身于各种历史视域中……这些视域共同形成了一个自内而运动的大视域。这个大视域超出现在的界限而包容着我们自我意识的历史深度。事实上这也是一种唯一的视域,这个视域包括了所有那些在历史意识中所包含的东西。我们的历史视域所指向的我们自己的和异己的过去一起构成了这个运动着的视域,人类生命总是得自这个运动着的视域,并且这个运动着的视域把人类生命规定为渊源和传统。”(22)伽达默尔:《真理与方法》(上卷),第391页。按照这段描述,作为真理的“终极大视域”有两重特征:第一,它是“自内而运动的”、“运动着的”、是“人类生命”的源头;第二,更重要的是,它“包括了所有那些在历史意识中所包含的东西”。可以说,第一重特征强调真理具有自主性、能动性;第二重特征强调真理构成、充满整个诠释空间。结合这两个特征,我们可以感受到,伽达默尔在阐释真理时应该也有个光照隐喻在心中,真理就是照亮整个诠释空间的普照之光。

图二

伽达默尔借阐释海德格尔来说明“解释学循环”概念。概括地说,伽达默尔的解释学循环包含两个内容。首先,它是在本体论的层次上说的:“海德格尔的诠释学反思的最终目的与其说是证明这里存在循环,毋宁说指明这种循环具有一种本体论的积极意义。”(23)伽达默尔:《真理与方法》(上卷),第342页。其次,“循环”发生在“本文”、解释者、解释者的前见解之间:一方面,凝目于本文可以让解释者“避免随心所欲的偶发奇想和难以觉察的思想习惯的局限性”;另一方面,理解本文又需要解释者根据前见解进行预先筹划。新的意义在上述过程中不断生成。伽达默尔借总结海德格尔来说明上述过程:“海德格尔所描述的过程是:对前筹划的每一次修正是能够预先作出一种新的意义筹划;在意义的统一体被明确地确定之前,各种相互竞争的筹划可以彼此同时出现;解释开始于前把握,而前把握可以被更合适的把握所代替:正是这种不断进行的新筹划过程构成了理解和解释的意义运动。”(24)伽达默尔:《真理与方法》(上卷),第343页。伽达默尔对循环的描述提示我们,在他看来,本文、解释者、解释者的前见三者之间存在着循环并且这些循环是可逆的。如果我们把伽达默尔此处的想法稍加改造,用“文本”来代替“本文”,把作者加进来,用“读者”来代替“解释者”和“解释者的前见”,那么显然,改造后的三者之间也是存在着可逆的循环的。

综合上述两个层次的考察,我们可以为伽达默尔的思路绘制一个与“图一”类似的“图二”:

如果“图二”恰当表达了海德格尔和伽达默尔的思想的话,我们就可以作出一个谨慎的推论:“图二”是部分现代诠释学大师的诠释过程导图,至于能否进一步进行全称概括的问题,我们暂且存而不论。

四、“四方模式”下的诠释态度

有些论者会以为本文的中心推理方法是“类比”,即把持“正统”立场的释经学家的思路简单地、类比地应用于海德格尔和伽达默尔等现代诠释学家,并且,在上述“类比”论证中,最难让人接受的一对类比是释经学家的“圣灵”与诠释学家的“真理”,海德格尔和伽达默尔显然是与传统的有神论保持着距离的。接下来,我们简单回应一下这种质疑,然后在站稳脚跟的前提下,进一步思考“四方模式”下我们应秉持的诠释态度这个话题。

如果我们的“类比”并非完全牵强附会、“四方模式”也有些道理的话,那么,“四方模式”下人们应如何扮演好自己的角色呢?我们认为,承认真理的存在,主动接受真理之光的照耀,在真理的光照下积极参与诠释学循环是最为重要的一面。晚期海德格尔似乎一直在呼吁这一点,但他说的还是过于诗意。我们愿意援引一位研究者的洞察更清楚地予以说明:“神学是人类从神的启示出发阐发的有关神的学问”,神学家的使命是聆听与修正。“神学家们既要学会聆听神的话语,同时要对这些话语加以领会、研究、传播、应用,以此来指引信徒的生活,修正信徒的行为,解答信徒遇到的难题,而且还要通过神的启示对神学自身加以扬弃、修正。”(27)唐晓峰:《赵紫宸神学思想研究》,北京:宗教文化出版社,2006年,“引言”,第4页。对上述洞察稍加改造,可以得出“诠释的使命是聆听与修正”这条教导。我们认为,这条教导是方法论诠释学的第一原则,也是在“四方模式”的诠释过程中我们应该坚定秉持的诠释态度。

——围绕《马克思的自然概念》的若干争论