“奉五声”与“变五声”

——“二变之音”在五声性七声调式中的作用

文◎樊祖荫

中国音乐最常用的调式是五声性调式,它包括五声调式与五声性七声调式。五声调式由宫、商、角、徵、羽五音组成,各音之间的关系是固定的,其中“角、徵”及“羽、宫”之间均相隔三律(小三度),其余相邻的音相隔二律(大二度)。在两个相隔三律的小三度之间,分别加入“变徵”或“清角”、“变宫”或“清羽”,即构成五声性七声调式。这些音由于在小三度之间出现,故可称之为“小三度间音”①黎英海先生在其专著《汉族调式及其和声》的初版(上海文艺出版社1959 年版)中,曾将这些音称为“三度间音”;在再版本(上海音乐出版社2001 年版)中改称为“角徵间音”与“羽宫间音”。,在传统乐学中称为“二变之音”②“二变之音”一说出自五代,《全唐文》卷864 载张昭《详定雅乐疏》云:“梁武帝素精音律,自造四通十二律,以鼓八音。又引古五正二变之音,旋相为宫,得八十四调,与律准所调,音同数异。”另见唐杜佑《通典》:“自殷以前但有五声,自周以来加文武二声,谓之七声。五声为正,二声为变。变者,和也。”。加入不同的“二变之音”,可构成三种不同的七声音阶类型,即Ⅰ类雅乐音阶(运用变徵与变宫)、Ⅱ类清乐音阶(运用清角与变宫)和Ⅲ类燕乐音阶(运用清角与清羽)。③对这三类音阶,杨荫浏、黎英海和黄翔鹏三位先生曾先后作过不同的命名,但学界并未统一意见。由于黎先生提出的“雅乐”“清乐”“燕乐”名称,被收入到乐理教科书中而广为传播,故本文予以沿用。

一、“二变之音”在音乐中的基本运用方式

“二变之音”在实际的音乐中有着不同的用法,起着不同的作用,其运用方式主要有“奉五声”“变五声”两种。

(一)“奉五声”

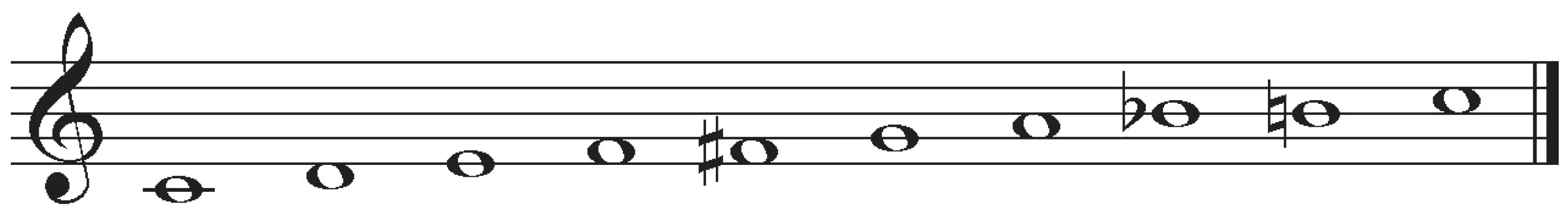

“奉五声”一词出自《春秋左传·昭公二十五年》,“为九歌、八风、七音、六律,以奉五声。”“奉”,有恭奉、奉献、献给与尊重之意,所谓“奉五声”,即将“二变之音”视为偏音,在旋律进行中,以经过式、辅助式、导向式和替代式等方式运用于五正音之间,并对“五声正音”起装饰性、辅助性作用。其时,旋律的宫系不变。如谱例1 各片段中有“+”号标记的音所示。

谱例1

上例中的a、b 为经过式;c、d 为辅助式;e、f 为导向“五声正音”的性质;g、h 则具有替代“五声正音”的性质,其中,变徵音替代徵音,清羽音替代羽音。

需要着重指出的是,在中国传统乐学中,多将“小三度间音”称为“变音”,而“偏音”的说法是近代才出现的。今虞琴社早期会员王寿鹤(字仲皋,1880—1952),在其《琴学概论》(1937 年《今虞琴刊》)中写道:“殊不知,五正音而外,有变宫、变徵、清角、清羽四个偏音”④今虞琴刊社编《今虞琴刊》(1937 年印), 吴门琴社2007 年影印版。。“偏”是针对“正”而言的,意义明确而单一,即起到“奉五声”的作用,如果其时“二变之音”取得了另一宫系五声正音的意义(即在“变五声”中)就不能作“偏音”解。因此,笔者以为,不宜将“二变音”笼统地称之为“偏音”。在大小调体系(包括自然调式与和声调式)中,调式以外的音叫作“变音”(变化音),与此相对应,“小三度间音”对于五声调式而言也是调式以外的音,亦即“变音”——“五声性变音”。

(二)“变五声”

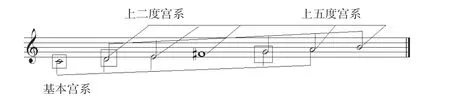

“变五声”一词,是笔者依据“二变之音”的实际作用提出来的,与“奉五声”相对应。“变”,具有更、易与变化的意思,所谓“变五声”,即赋予“二变之音”同时兼具另一宫系“五声正音”的意义(譬如,“变宫”音具有上五度宫系“角”音的意义,“变徵”音具有上二度宫系“角”音的意义,“清角”音具有下五度宫系“宫”音的意义,“清羽”音具有下二度宫系“宫”音的意义等),从而将一个宫系的五声音阶变换成另一个宫系的五声音阶。其时,在旋律中呈现为两个或三个宫系的综合。

谱例2

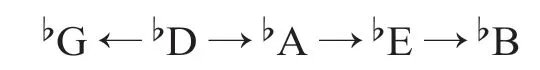

谱例2 中的四个片段分别通过“变宫”“变徵”“清角”“清羽”四个“二变之音”,使其取得另一宫系五声正音的意义,从而扩展了宫系:a 综合了G 宫系与C 宫系;b综合了D 宫系与C 宫系;c 综合了C 宫系与F 宫系;d 综合了C 宫系与♭B 宫系。

以上阐明了“二变之音”的两种基本运用方式。在实际的旋律构成中,“奉五声”与“变五声”可以混合或交替使用(参见谱例2d 与谱例12)。

二、“变五声”与“综合调式性七声音阶”

通过“变五声”扩展宫系,并构成特殊的七声音阶形态的现象,在传统音乐中广泛存在,也早已引起音乐理论家的重视。黎英海先生在1959 年出版的专著《汉族调式及其和声》一书中,就提出了“综合调式性七声音阶”的理论,他在该书第四章一开始即写道:“综合调式性七声音阶的特征是:在旋律构成中表现为七声内综合两个甚至三个不同宫的五声音阶,这时‘间音’具有另一‘宫’的五声音阶音的意义,但是它又不是‘转调’,而只是带有调发展的因素,这种独特的旋律法广泛地存在于民间音乐特别是戏曲音乐中,非常值得注意。”⑤黎英海《汉族调式及其和声》,上海文艺出版社1959 年版,第36 页。笔者理解,“综合调式性七声音阶”的构成原则,即是在一个旋律中综合运用了两个或三个宫系的五声音阶,同时它们又可归在一个七声音阶的范围内。谱例2各片段都是综合了两个不同的宫系,下面三例则综合了三个不同的宫系。

谱例3 选自京剧《玉堂春》唱段。旋律中综合了Ⅰ类雅乐音阶的基本宫系与上五度、上二度宫系的三个宫系。

谱例3

谱例3 以C 宫系G 徵调为基调,先后扩展至上五度G 宫系(第16、17 小节和第25、26 小节)与上二度D 宫系(第31— 35 小节)。在旋律进行过程中,C 宫系的“变宫”音在G 宫系中具有了“角”音的意义,在D 宫系中具有了“羽”音的意义;而C宫系中的“变徵”音在上二度D 宫系中则具有了“角”音的意义。

谱例4 选自安徽泗州戏的一段过门,旋律中综合了Ⅱ类清乐音阶的基本宫系(♭A宫)与上、下五度宫系(♭E 宫与♭D 宫)的三个宫系。

谱例4

该例以♭A 宫为基调,先后扩展至上五度♭E 宫系(第7、8 小节和第13、14 小节)与下五度♭D 宫系(第15—20 小节)。在旋律进行过程中,♭A 宫系中的“变宫”音在♭E 宫系中具有了“角”音的意义;而“清角”音在♭D 宫系中则取得了“宫”音的 意义。

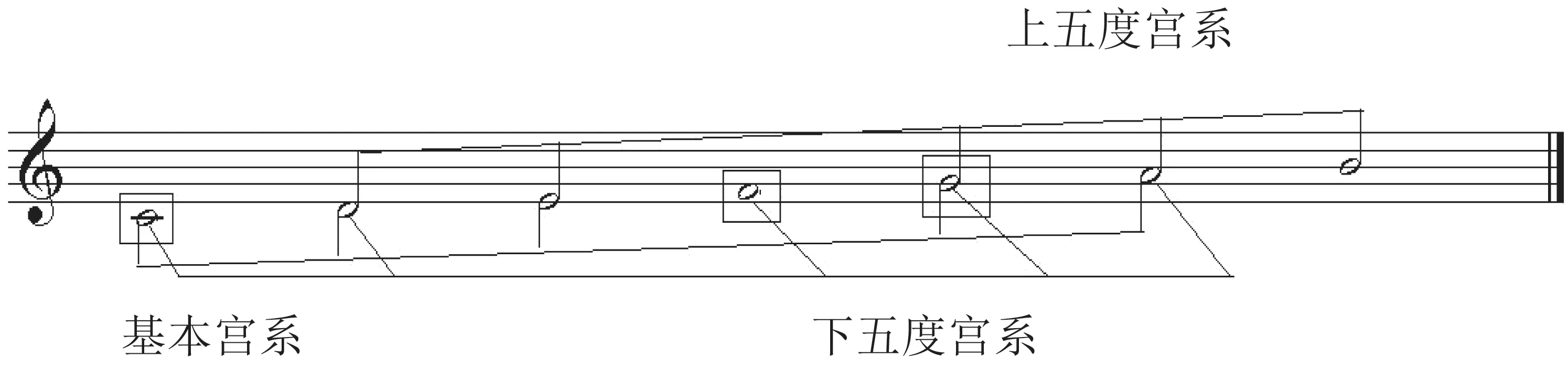

谱例5 选自黄虎威的歌曲《月光摇篮曲》,旋律中综合了Ⅲ类燕乐音阶的基本宫系与下五度、下二度三个宫系。

谱例5

谱例5 以D 宫为基本宫系,先后扩展至下五度G 宫系(第3 小节)与下二度C宫系(第4 小节),然后回归D 宫系。在旋律进行过程中,D 宫系中的“清角”音在下五度G 宫系中具有了“宫”音的意义;而“清羽”音在下二度C 宫系中也取得了“宫”音的意义。

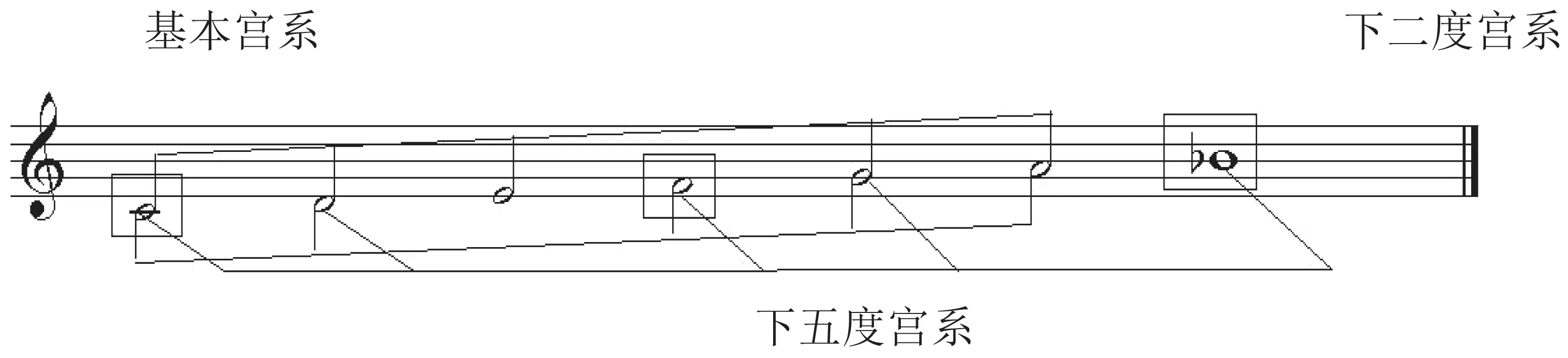

以上三例虽都综合了三个不同的宫系,但均能归在一个七声音阶的范围内,这就是“综合调式性七声音阶”。其音阶形式可用下列谱例予以归纳(例中以C 宫系为基本宫系,有方框的音为各自宫系的宫音)。

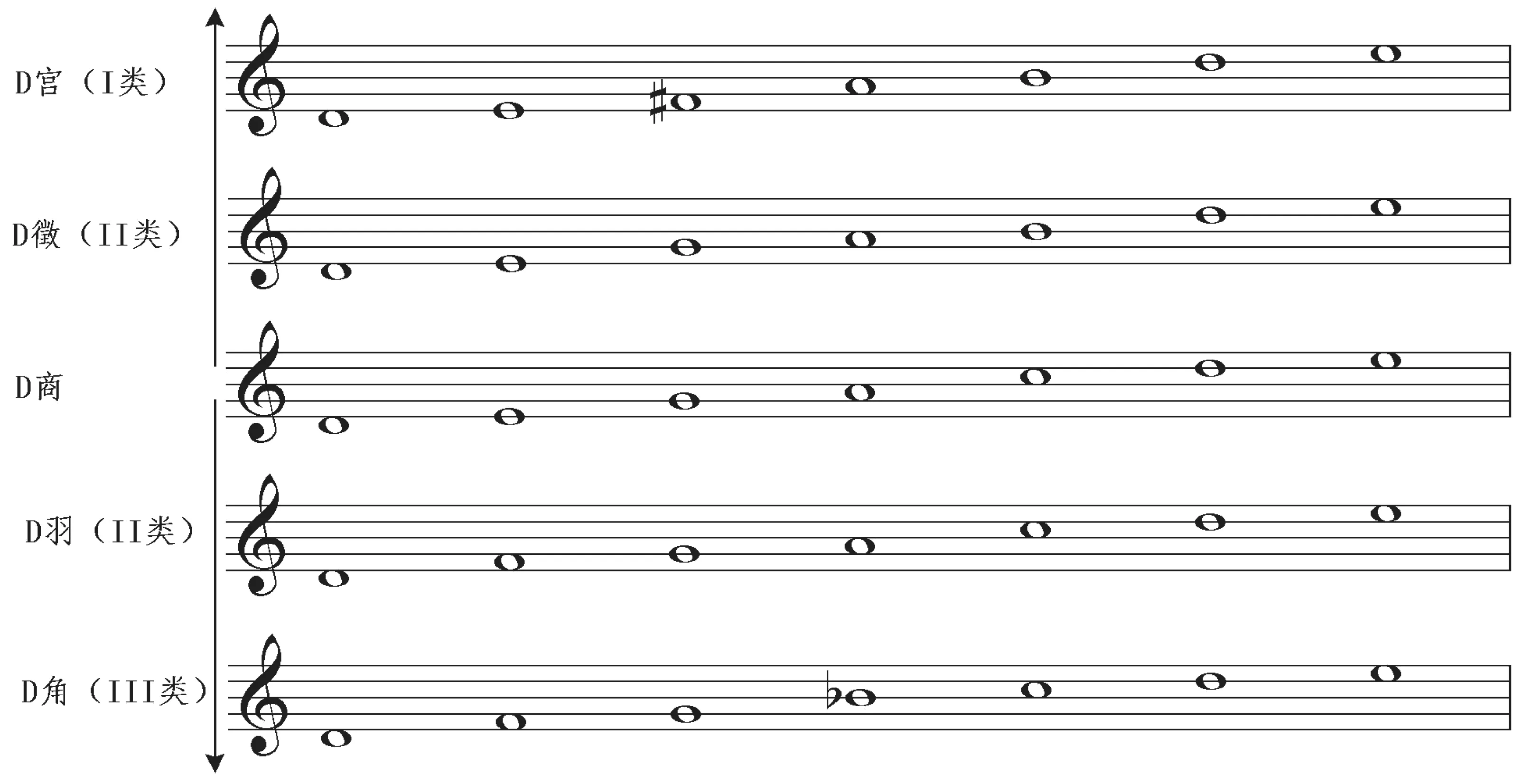

谱例6 是谱例3 的音阶形式(Ⅰ类雅乐音阶)。

谱例6

谱例7 是谱例4 的音阶形式(Ⅱ类清乐音阶)。

谱例7

谱例8 是谱例5 的音阶形式(Ⅲ类燕乐音阶)。

谱例8

三、“变五声”与“混合九声音阶”

将三种不同类型的七声音阶予以合并混用,即可构成包含四个“二变之音”的“混合九声音阶”,这个九声音阶的结构与欧洲同主音自然调式交替后形成的“同类型、同主音的混合调式”相同⑥参见樊祖荫《中国五声性调式和声的理论与方法》第七章《变和弦》,上海音乐出版社2017 年版,第129 页。(见 谱例9)。

谱例9

在中国作品的写作中,可以横向或纵向方式,铺陈三种不同类型的七声音阶,在总体上构成同一宫系内的九声音阶,并在每个七声音阶内利用“二变之音”调式音级意义的改变,局部构成不同宫系的不同调式,有条件时还可形成同主音调式。谱例10 选自陈怡创作的无伴奏合唱《中国古诗五首》中《登鹳雀楼》的前四小节,它由纵向的八个声部组成,各声部中象征“登楼”的上行音阶,其起始音与终结音均为d1和e2,而两者之间所用的音则在C 宫系九声音阶的范围内,按构成三类不同音阶和构成同主音调式之需择用;不同声部中出现的“清角”“变徵”和“清羽”“变宫”诸音,分别构成三类不同的七声音阶,并利用“二变之音”调式音级意义的改变,形成了以D 为中心音的角、商、羽、徵、宫五个宫系的同主音调式。

谱例10

这五个同主音调式的相互关系如谱例11 所示。

谱例11

上例中间一行D 商调,为C 基本宫音系统;箭头上行,依次为D 徵调、D 宫调,分别属于G 宫音系统与D 宫音系统;箭头下行,依次为D 羽调、D 角调,分别属于F 宫音系统与♭B 宫音系统。这五个同主音调式所用之音,均可纳入C 宫音系统的“混合九声音阶”,它们分别由三类五声性七声音阶构成:中间一行为五声音阶;与其相邻的上下两行分别应用了变宫音与清角音,可归属Ⅱ类清乐音阶;上端一行,应用了变徵音与变宫音,属于Ⅰ类雅乐音阶,而下端一行,应用了清角音与清羽音,则属于Ⅲ类燕乐音阶。从以上分析可知,“混合九声音阶”的运用方式,原则上与“综合调式性七声音阶”相同,都是利用“二变之音”调式音级意义的改变,使其具有了调交替与调式交替的 意义。

四、“变五声”与多重大三度并置

通过“二变之音”调式音级意义的改变,使宫系得以变换,实现“变五声”。但宫系的转换,是以“宫—角”大三度的转移为标志的。着眼于此,在传统音乐的曲目中还出现了多重大三度并置的情形,以至在旋律中所包含的宫系有所扩大,其音列的组成也超越了七声音阶或九声音阶的范围(见谱例12)。

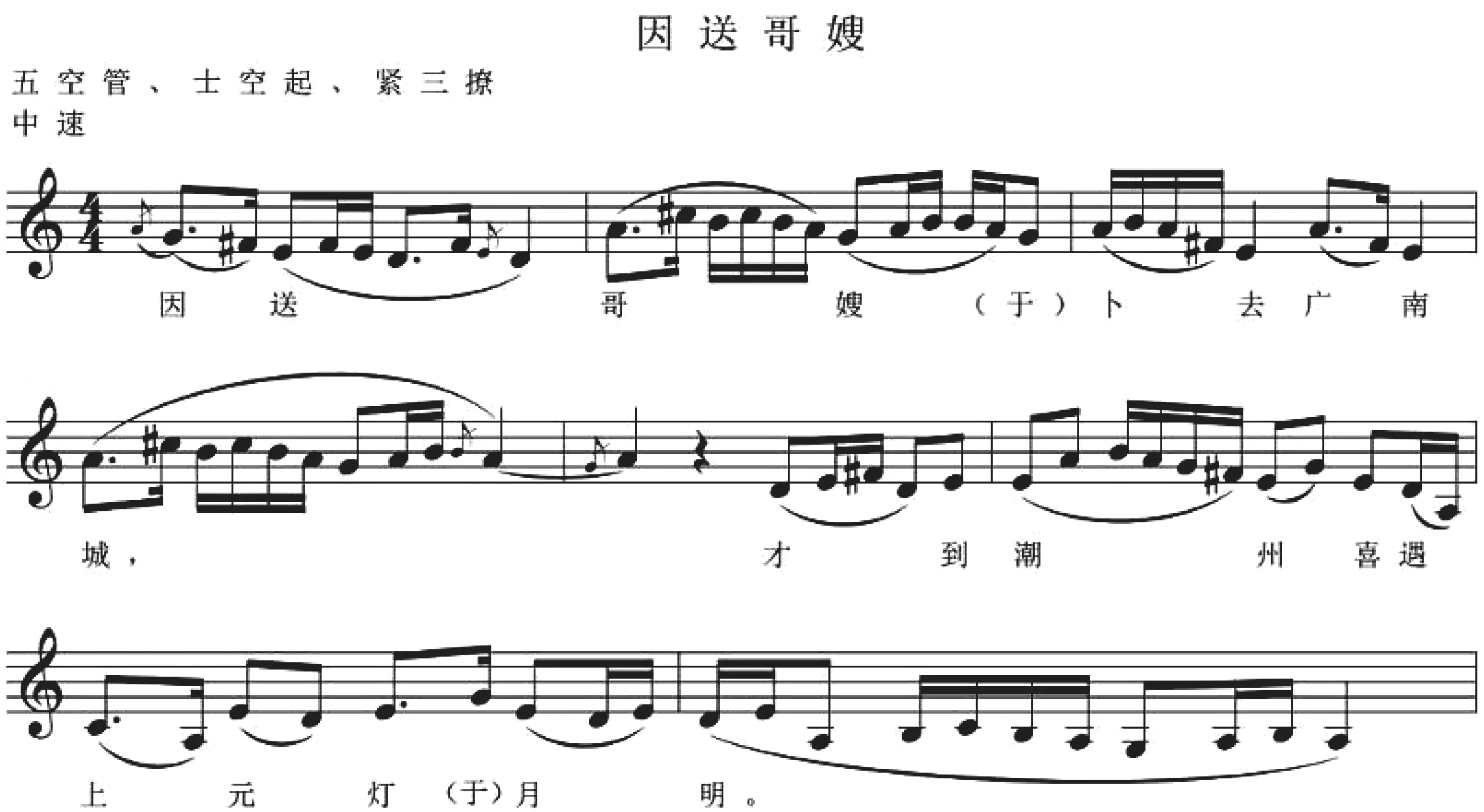

谱例12

谱例12 是福建南音《陈三五娘》中的一段散曲唱腔《因送哥嫂》的第一个段落,由上下两句构成,上句落中音la,下句落低音la。“福建南音唱腔旋法中,最为突出的是‘多重大三度并置’。从各唱段的局部看,有四度五度关系的双重大三度并置、三重大三度并置和四重大三度并置。”⑦王耀华、王州编著《中国民族音乐》,高等教育出版社2009 年版,第256 页。此例即是四重大三度并置,在旋律中包含了do—re—mi、sol—la—si、re—mi—#fa、la—si—#do 四个相距五度(四度)关系的大三度三音列,亦即综合了C、G、D、A 四个宫系的旋律音调。从不同宫系的综合手法来说,此例与“综合调式性七声音阶”的构成原理是一样的,似可看成谱例6 的又一次上五度宫系的扩展。诚然,第三次向上五度相生的结果,使变音的运用超过了“二变之音”的范围,其整体音列的构成也超越了七声音阶或九声音阶的范围,出现了同级异音:do 与#do(见谱例13 中从c1到#c2的虚线),谱例13 是为该曲的音列及四重大三度并置的图示。

谱例13

谱例13 中的高、低a 音均以空心符头标记,是为该曲的调式主音。从谱例12 上下句终止处的音调来看,既可看成C 宫系a 羽调,也可视作G 宫系a 商调,它们是同主音调式的综合与交替。这样,整段音乐的主要调性即可认定为是C 宫系或G 宫系。

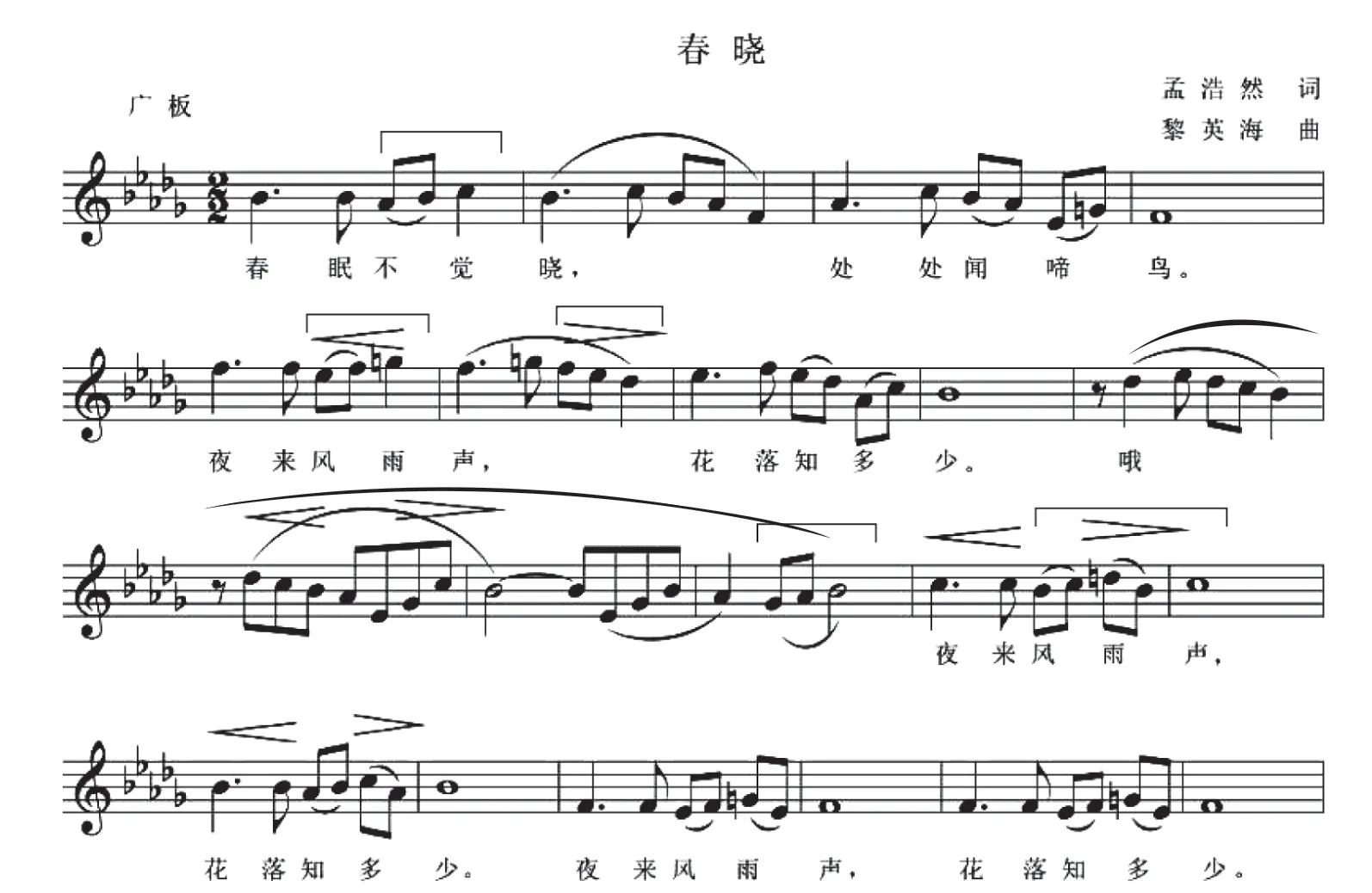

在实际的音乐创作中,运用此法构成调交替的作品不是很多,但黎英海先生于20世纪80年代创作的艺术歌曲《唐诗三首》,却有意识地运用此种方法并进行了创造性的探索,其中的《春晓》一曲更出现了五重大三度并置的情形(见谱例14)。

谱例14

谱例14 为该曲的主体部分,以♭D 宫系♭b 羽调为基本调,前后综合了♭A、♭E、♭G、♭B 各宫系的音调。其旋律构成音以Ⅰ类雅乐音阶为主,兼用Ⅱ类清乐音阶。结构上由五个乐句组成:第一乐句从主音开始,属音结束,第1 小节中出现的♭A—♭B—C 大三度三音列,第3、4 小节出现的♭E—F—G 大三度三音列,既是基本调Ⅰ类音阶的构成音,又综合了♭A 宫系。第二乐句以高五度变化模进构成,第6 小节出现的F—♭E—♭D 即是基本调的大三度三音列,虽然这个大三度三音列在全曲仅在这里出现了一次,但对于明确这首歌曲的基本宫系有着举足轻重的意义;至于第5 小节中出现的♭E—F—G 大三度三音列,既是原调Ⅰ类音阶的构成音,又综合了♭E 宫系的音调,该乐句从属音开始,主音结束,上下两句构成一个完整的乐段。第三乐句是一个插句,以“哦”吟唱,运用了♭D 宫Ⅱ类清乐音阶,第12 小节所出现的♭G—♭A—♭B大三度三音列,综合了♭G 宫系的音调。后两个乐句中的歌词是前面的重复,而旋律由开始乐句的音调组成模进形式,结构功能上具有补充与升华的性质。第四乐句前两小节由♭B—C—D 大三度三音列构成,综合了♭B 宫系,后两小节为下二度模进,综合了♭A 宫系。第五乐句环绕属音进行,音调中综合了♭E 宫系。歌曲的最后有一个尾声,是第五乐句的翻高八度并在时值上做了扩大处理,全曲在幽静而富有遐想的意境中终止于♭D 宫系♭b 羽调的属音。

这首歌曲中所涉及的五个宫系,有三个宫系(♭D、♭A、♭E)的构成音能够包含在♭D 宫系Ⅰ类七声音阶之内,♭G 宫是基本宫系的下五度宫系,其构成音则能包含在♭D 宫系的Ⅱ类七声音阶之内,所综合的这四个宫系均符合“综合调式性七声音阶”的构成原则,唯有第四乐句中的大三度三音列♭B—C—D 是由♭D 宫系向上三次五度相生所产生,超越了七声音阶的范围。下面是五重大三度并置所综合的各个宫系的图示(见谱例15)。

谱例15

上 述 音 列 中 的♭G、♮G 与♭D、♮D 均 为同级异音,前者由并用Ⅰ、Ⅱ类七声音阶造成;后者则因超过三次五度相生而产生。以♭D 宫为基本宫系,将五个宫系按左、右旋所作的五度相生排列图示如下。

五、“变五声”与调性扩张

“变五声”方法的运用,扩展了宫系,具有调发展性质,通过它,可以实施调的转换或交替。但对于“综合调式性七声音阶”、“混合九声音阶”及“多重大三度并置”而言,正如黎英海先生所指出的“它们不是转调,而属于调或调式交替的范畴”⑧同注⑤,第45 页。。笔者以为这个观点很重要,以往我们对转调的认识比较泛化,只要宫系一发生变化就说它是转调。其实,只有当调中心确已转移,即另一个调中心确立的情况下,才能称之为转调。应用“变五声”(包括“综合调式性七声音阶”“混合九声音阶”“多重大三度并置”等)的旋律,虽已涉及不同的宫调系统,但由于调中心没有明确的转移,因此,不能以转调看待。上述对“综合调式性七声音阶”、“混合九声音阶”及“多重大三度并置”调发展性质的定位,与单一调性的“调性扩张”理论有着相似之处。调性扩张(tonal expansion)“为现代调性与调关系的新概念,是从一个特定的调中心出发,把各种复杂的和声现象,看作均与调中心产生某种联系的和声学说”⑨童忠良《现代乐理教程》,湖南文艺出版社2003 年版,第156 页。,“它将单一调性的和声技巧从自然音体系扩大到变化音体系,体现了调性范围的扩大”⑩刘康华《和声教学中调性扩张技巧的深化与功能关系的拓展》,载《和声对位教学论坛——2010 年全国和声复调教学研讨会论文选》,湖南文艺出版社2012 年版,第13 页。。“调性扩张”的理论虽然源于和声学说,但从调性层面上也同样适用于旋律。从技术手段来说,运用调关系的交替,是使调性得以扩张的最基本和最重要的手段,而“综合调式性七声音阶”等的运用,其实质也是调或调式的交替。但由于“综合调式性七声音阶”等大多只表现为四五度或大二度等较近的调关系的交替,而没有涉及同中音调、同名调等更为复杂的调关系,因此,似可把“综合调式性七声音阶”、“混合九声音阶”与“多重大三度幷置”视作调性扩张的一种初步形态。

从调性拓展的角度来看,“综合调式性七声音阶”等的手法与单一调性的“调性扩张”在以下三点上具有共性:其一,都是单一调性的扩大,不是转调;其二,都是将单一调性的旋律构成从自然音体系扩大到变化音体系(包括五声性变音),体现了调性范围的扩大;其三,主要的技术手段是运用调关系(包括调及调式)的交替。

正因为有以上的共性,中国作曲家在当代音乐创作中才能将二者有机地结合起来予以运用。笔者曾写过《五声性调式和声中的调性扩张手法研究》⑪樊祖荫《五声性调式和声中的调性扩张手法研究》,《音乐研究》2011 年第5 期。一文,从和声角度对调式扩张手法进行研究,下面仅选取一例,对音乐创作中将“变五声”与调性扩张相结合的手法予以阐述。

谱例16 是高为杰创作的《钢琴小协奏曲》第一乐章“乡愁”的主题。

谱例16

该谱例是乐曲开始时由乐队奏出的主题乐段,它由两个乐句组成,第一乐句4小节,第二乐句扩展至7 个小节。其基本调性为a 羽调。第5 小节通过下方两个声部A、E →♭A、♭E 的下行平行五度的半音进行,至第6 小节抵达以G 为低音的♭E 和弦(a羽调的同中音低位大调♭A 宫调的属和弦),第7、8 两小节维持在♭E 宫系,随即又通过低音部的下行平行五度的半音进行,至第9小节回归主调。

此例的旋律写作很有特点,一开始就采用了“综合调式性七声音阶”的构成手法,如第一乐句中的两个乐节,均因引入#F 音(C 宫系Ⅰ类音阶之“变徵”,D 宫系之“角”)而形成C 宫系与D 宫系的交织,而第1 小节后两拍与第2 小节则是D 宫系b 羽调的终止性音调,此音调的主调原型出现在乐段的终止式中(谱例12 最后三小节),使得主题的呈示前后呼应,增强了结构内部的统一感。第一乐句的旋律音调颇有意思:在第1 小节第2、3 拍的C 音到#F 音之间构成了增四度进行,这在通常的五声性旋律中很难遇见,但这里并不觉得生硬,主要是人们的听觉随着宫系的转移而自然地把注意力挪到后面的宫系上了;而第二乐句中的许多旋律片段,如第4 小节前3 拍,第3、4 小节之间,第4、5 小节之间,均可分别感受到G 宫系、♭E 宫系与♭B 宫系的音调特点,这种频繁地使用调交替的旋律写法,则可视为调性扩张与“综合调式性七声音阶”手法在旋律进行中的结合 运用。

以上就“二变之音”的两种作用做了分析与归纳,重点放在“变五声”的阐述上。“变五声”的运用,扩展了宫系,变换了调性色彩,并为调领域的进一步扩大创造了条件。它不仅在传统音乐中得到广泛应用,而且已成为当今中国音乐创作中既能保持五声性特点,又能得以开拓发展的重要方法,故而应予以特别的重视。