探究我国早期音乐创作中和声运用的民族风格问题

——学习樊祖荫先生传统多声部音乐理论有感

文◎刘康华

我国著名音乐理论家樊祖荫先生,从一名作曲家、和声学家发展成一位研究少数民族音乐与传统音乐的音乐学家,并且在这些不同的领域均取得了傲人的学术成果,确实令人敬佩!然而,当我们寻思为什么樊祖荫会走上这样一条与众不同、独特的学术发展之路时,我们才会透过他的学术生涯,逐渐领悟他的学术理念及所怀有的为发展我国多声部音乐理论的深切使命感。

樊祖荫在20 世纪60 年代的学生时期,就在黎英海先生的指导下接触过广西多个少数民族多声部民歌的研究。他在学习西方作曲技术理论之初,就感受到我国多民族的民间音乐中原本就存在着多声部音乐现象,并萌生进一步探索的渴望。1964 年,以发展中国音乐理论、创作与表演为宗旨的中国音乐学院的成立,给樊祖荫提供了一展抱负的平台。随后在“中国”与“中央”两所音乐学院工作期间,樊祖荫在和声教学与理论研究中越发感到,要解决我国音乐创作中运用多声部语言的思维、技法与风格问题,仅从借鉴西方和声理论与技法去结合我国民族音调是远远不够的,只有深入到民间,去发掘、学习、研究我国民间传统多声部音乐才是一条必由之路。

20 世纪80 年代起,他执着地走村串寨,倾听民间歌手的实地演唱,体验当地风土人情与人文语境,发掘与收集多声部民歌,不断深入进行理论研究、撰文著书,最终拿出一系列开创性的学术成果,体现了一位音乐学者为建立中国音乐理论体系殚精竭虑的精神。

一、樊祖荫传统多声部音乐研究的核心观点及学术价值

樊祖荫研究我国民间多声部民歌从起步至今已有半个多世纪。最近,他主持的“中国传统多声部音乐研究”国家重点课题更是把研究视野推向了我国传统音乐的全部领域,成果卓著,具有很高的学术价值。其核心观点如下。

有两个方面是组成中国传统多声部音乐最重要的构件和最重要的表现方式:一是高度重视旋律的表现作用,体现出以横向线性进行为主的思维方式;二是在音乐的构成与发展上充分运用变奏方法,不仅将它在横向上作为旋律发展的主要手段、在曲体构成上作为最重要的结构原则,而且在纵向上也呈现为各声部多由同一旋律的变体叠合构成的形态。综合上述两个方面,似可用下面的文字来概括地表述中国传统多声部音乐的思维特征:

各声部以同一旋律的变体在横向进行时作纵向的叠合,体现了分合相间的线性多声思维特征。②樊祖荫《中国传统多声部音乐研究》,“国家社会科学基金艺术学项目重点课题”成果结项打印稿,2018 年,第101 页。

以上核心观点,源自樊祖荫及其研究团队对我国传统音乐各乐种多声结构方式的深入研究,以及中西多声结构差异的比较研究,论证的基础广博而深厚。

这是我国音乐理论界首次从表现形态、构成缘由、思维特征和技术要点等,全方位对中国传统多声部音乐在整体上的高度概括与精准阐述。它不仅对构建中国多声部音乐学科起到奠基作用,有力推动中国传统音乐学科的整体建设与发展;而且对作曲技术理论中和声学科的理论建设也具有重大意义。其意义主要体现在以下三个方面:(1)为完善我国和声教学体系中的五声性调式和声的理论与方法,提供了基础性理论依据;(2)为总结百年来中西和声思维的碰撞与融汇,提供了基础性理论参考;(3)为我国作曲家汲取民间养料,处理好创作中和声运用的民族风格问题,提供了实用性指导意见。

二、反观我国早期音乐创作中多声思维的借鉴、碰撞与风格探索

从和声传入中国的百年历史可见,中国作曲家已经认识到,在音乐创作中借鉴西方的和声理论与技法,要与我们民族的音乐语言与表达方式相结合,即要结合我国五声调式固有特性、旋法与民间多声特点,在音乐风格及表现上力求和声与民族音调的合理结合,以期达到相互间的协调与平衡发展,所以“和声运用中的民族风格问题”在我国是与生俱来的。

追溯我国百年来专业音乐创作中和声运用的实践历程,我们发现作曲家在中西和声思维碰撞中所做的探索,印证了樊祖荫教授的传统多声部音乐理论具有基础性意义。即使在20 世纪我国早期的音乐创作中,我们也能感受到民间音乐,甚至民间变奏的多声思维对作曲家写作所产生的影响。虽然当时我国民间丰富的多声部民歌尚未被发掘,甚至由于时代的局限,有些作曲家对民间多声部音乐的存在与否,尚有着某种程度的误解,但作曲家对民间器乐的演奏特点,尤其是能演奏多音的乐器如琵琶、笙、古琴和古筝等,还是有相当的了解,对民间器乐合奏、戏曲与曲艺说唱等伴奏的声部关系,也有一定的切身感受,民间音乐的调式基础、旋法特征和变奏手法等,也在潜移默化地影响着作曲家创作中的多声音乐构思。因而作曲家会在不同程度上有意识地,或在潜意识中,从民间音乐的思维特征中汲取养料,从而体现在各自的创作中。

笔者尝试将樊祖荫对民间多声部音乐构成特点的阐述概括如下,并以此来观察分析我国早期音乐创作中作曲家探索民族风格的一些具体做法,这就是:变奏分合注重旋法风格的协调,音高关系恪守调式音列的一致,纵向和音发挥自然音程的特色,以及句尾各声部趋向同度音的集中。

(一)变奏分合注重旋法风格的协调

即声部间无论采用何种织体形式(接应型、支声型、主调型、复调型还是混合型③樊祖荫《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》,《中国音乐》2016 年第1 期,第79 页。),由于“变奏是其最为重要并具有决定意义的方式方法”,因而旋法风格的协调是前提。

20 世纪初,当中国作曲家开始借鉴西方大小调和声思维与技法并与中国音乐相结合之时,旋律与多声风格的关系是突出的矛盾之一。作曲家在最初的探索中,首先把对声部协调关系的处理,集中到多声部中的最显著的声部——低声部,以及体现风格的关键结构部位——终止式。其次,为避免大小调体系功能性低音的写法,采用既简单又有效的方法,即将五声性旋律置于低声部,上方以八度旋律重复并夹置和声音程,或以较独立的色彩性和弦来烘托之。这些手法可概括为:运用低声部五声音调化的处理手法,运用八度旋律夹置和声音程的处理手法,以及运用色彩性和声烘托低声部旋律的处理手法。

1.运用低声部五声音调化的处理手法

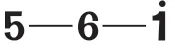

谱例1 赵元任《教我如何不想他》(片段1,1926)

下面我们再来比较一下萧友梅与赵元任对类似旋律的不同和声处理。

谱例2 萧友梅《新霓裳羽衣舞》(片段1,1923)

谱例3 赵元任《教我如何不想他》(片段2)

下面我们再来观察他们是如何把这个“中国乐调”运用到低声部的。

谱例4 萧友梅《新霓裳羽衣舞》(片段2)

谱例5 赵元任《海韵》(片段1,1927)

谱例6 赵元任《海韵》(片段2)

2.运用八度旋律夹置和声音程的处理手法

我国早期作曲家在有些艺术歌曲的和声配置中,为突出五声性的主题旋律,避免大小调体系功能性低音的写法,采用了一种既简单又有效的织体形态,即运用八度旋律夹置和声音程的处理手法。这种手法由于略去了低声部或本身就处于较低声部,从而体现出作曲家既注重风格化的主题旋律,又保持了三度结构和弦的音响特征。我们大致可把这种手法看作民间支声型多声形态对作曲家产生影响的早期 表现。

谱例7 黄自《山在虚无缥缈间》(1932)

谱例7 为合唱的引子,作曲家在较高声部采用了八度旋律夹置和声音程的写法,很贴近歌词“山在虚无缥缈间”的意境。从夹置的和弦来看,大多为c 小调主和弦及其上三度平行大三和弦,关系相近,音响柔和。第3 小节第1 拍与第4 小节第4 拍和弦中的F 音被处理为倚音,而使强拍或前半拍产生了临时的非三度结构和弦的音响色彩,与其后第5 小节引子结束时省略三音的Ⅳ级七和弦在音响上相呼应。

谱例8 黄自《花非花》(1933)

谱例8 是作曲家在较低声部采用八度旋律夹置和声音程的写法。前2 小节是引子,若仅从两个外声部来看,具有“合—分—合”的支声性特点,即第1 小节的“合”与第2小节的“分—合”。但是我们却难以想象当年作曲家有如此奇妙的构思!这里“合—分—合”的形成,应是“八度旋律夹置和声音程写法”与“终止式功能型低音”的结合,即第2 小节是“重属四六和弦”到“属七和弦”至“主和弦”的和声进行。然而,我们还是不可否认,两个外声部的如此结合,在作曲家的下意识中已具有“合—分—合”的支声型特点。

从第3 小节声乐的五声性旋律开始,钢琴伴奏基本采用了八度旋律夹置和声音程的写法。与“山在虚无缥缈间”相似,夹置的和弦大多为D 大调主和弦及其下三度平行小三和弦,关系相近,音响柔和,但在不同的结构部位,作曲家还是运用了一些色彩意义或功能意义较强的和弦。

谱例9 陈田鹤《采桑曲》(1933)

显然黄自这种和声处理手法,在音乐风格上具有较大的可塑性,因而他的学生在艺术歌曲的创作中也不时地沿用了这种手法。谱例9 是陈田鹤先生继承这种写法的实例。钢琴左手声部在中低音区重复声乐旋律,右手声部对旋律的八度重复及所夹置的和声音程却以后半拍的节奏音型来填补,如此音型化的处理适应了歌词所表达的农家采桑时的愉悦心情。夹置的和弦仍以关系相近的D 大调主和弦及其下三度平行小三和弦为主,但在乐句的结尾(第7—8 小节),作曲家出于对和声结构意义的考虑,而将右手声部及和弦改变为带有终止意义的趋向主和弦的进行。

3.运用色彩性和声烘托低声部旋律的处理手法

由于将旋律置于低声部能最大限度地保持低音的主题风格,因而我国早期作曲家除了采用八度旋律夹置和声音程的写法外,还常采用在上方声部运用色彩性和弦以烘托低声部旋律的手法。这在陈田鹤的艺术歌曲伴奏中较为常见。

谱例10 陈田鹤《枫桥夜泊》(1935)

谱例10 第1—2 小节的上方声部作为引子,无论在和弦还是在节奏韵律上,都奠定了全曲和声的基本风格。和弦的交替还是在作曲家惯用的主和弦(♭b 小调)及其平行大三和弦之间进行,这种交替的不断反复,已将这关系相近的两个和弦融合为一个附加七度音的主小七和弦,形成一个音响柔和的上层和声背景烘托着左手的旋律。第二乐句(见第5 小节)伴随着旋律的上四度模进,和弦的交替也上四度移位至下属和弦及其平行和弦之间,依然是一个音响柔和的小七和弦背景。

谱例11 陈田鹤《定情曲》(1938)

谱例11 是一首爱情歌曲的开头部分,调性为♭A 大调。与前例不同之处在于,作曲家将上方烘托低声部的色彩性和弦分解音型化,形成一个线性流动的和声背景。左手低声部重复人声歌唱的深情旋律,上层和声是附加六度音的主和弦,作曲家将其处理为流动起伏的音型,生动地配合了歌词内容的情感表达。

(二)音高关系恪守调式音列的一致

樊祖荫在表述中国传统多声部音乐思维特征时指出:“各声部以同一旋律的变体在横向进行时作纵向的叠合”。笔者体会其含义,有两点是值得注意的:(1)由于变奏是在原主题音调的基础上作变化,因而各声部的音高通常在保持原主题旋法风格的前提下,恪守着调式音列的一致性。 (2)各声部叠合时所形成的音程或和弦,亦体现为五声调式内的自然音程及其组合关系,因而具有纯五声特性的非三度结构和弦的出现是顺理成章的。这种民间多声的同音列特点,在我国早期作曲家无论是采用主调型还是复调型的多声部创作中都有明显的反映,是他们有意识地在多声写作中进行风格探索的结果。

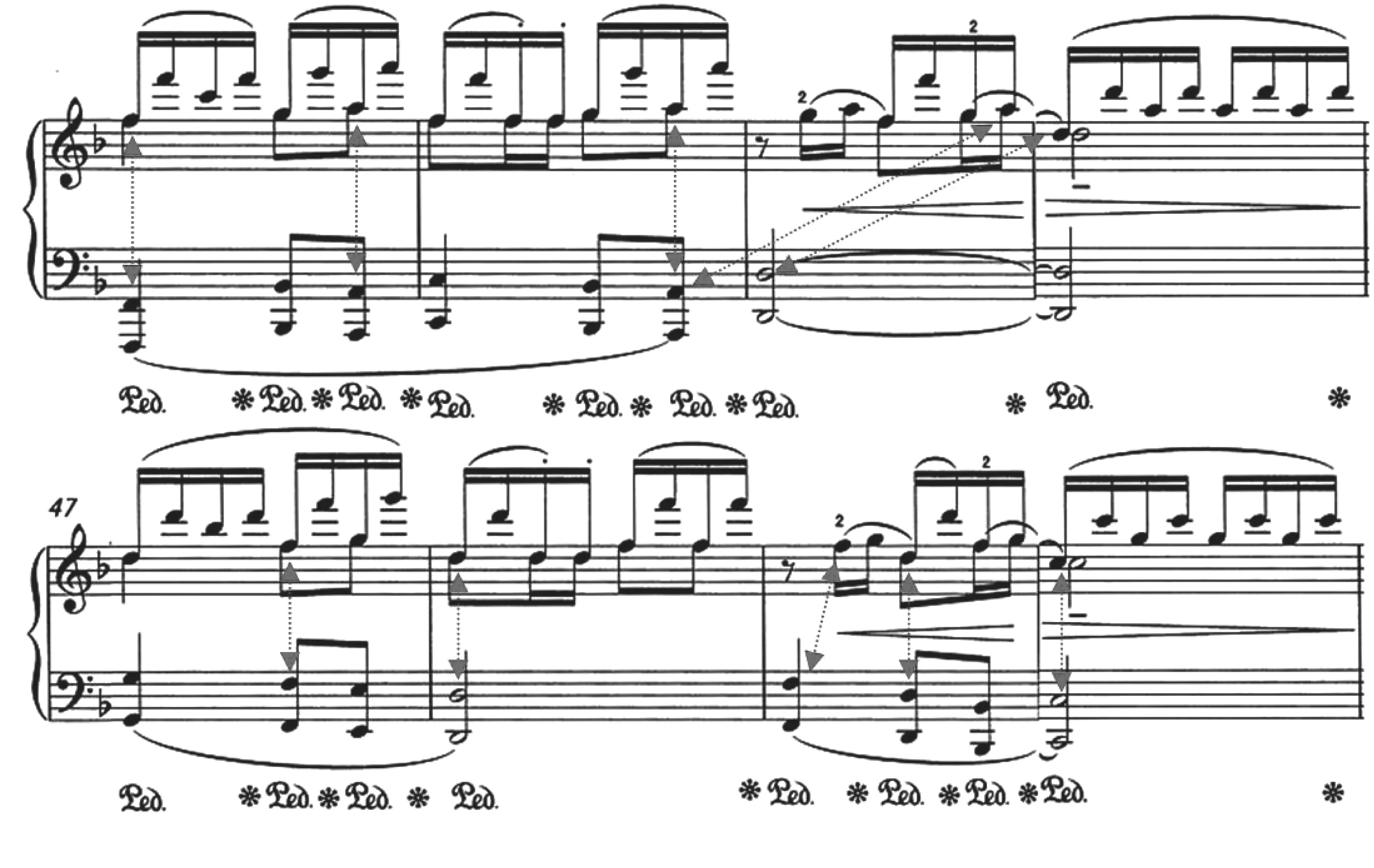

谱例12 丁善德《中国民歌主题变奏曲》之“变奏二”(1948)

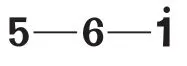

1.主调型

谱例12 创作于20 世纪40 年代,作品明显地展示出作曲家在创作中汲取民间多声音乐的因素。钢琴的三个声部都恪守G 宫调系统的五声,在G 主音持续的基础上运用主调写法与接应式多声写法的结合,具有对位化和声的特点。第3—5 小节的左手声部是第1—2 小节高声部主题的接应式模仿,并形成非三度结构和音衬托着高声部民歌音调的继续延展,之后中声部又以民歌变体的方式作自由呼应。由此形成了许多纵向上纯五声非三度结构的和弦,在各声部的结合中,低声部持续的G 音作为和弦“准根音”的意义还是很鲜明的。

谱例13 江文也《北京万华集》之二“紫禁城下”(1938)

谱例13 是江文也在其《北京万华集》套曲中为体现老北京的皇城风貌而作的一首钢琴小曲。在高、中、低三个织体层次中,低声部与中声部分别保持着G 主音与“G—D”五度音程的节奏型持续,高声部则是庄严古朴的C 宫调系统的G 徵调式主题。然而,由于主题下方运用支声式的纯四度平行音程,出现变宫音B(见第2、3 小节),从而形成下四度G 宫调系统的D 徵调式。在如此五声性的六声音阶中,我们从纵横两个维度都能感受到两个宫系统的存在:旋律中同时性的平行四度双调式,与和声中相续性的纵向不同宫系统纯五声和弦的对比。起统一作用的是中、低两个层次“G”与“G—D”的持续,因为它们是两个宫系统共同的基础。我国民间音乐基于五度相生七音律的“同均三宫”特点,在此由于仅出现了六音律,因而展示出了双宫的 现象。

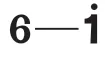

2.复调型

旋律与旋律结合的复调形式,由于与我国民间多声音乐的感知习惯相近,因而作曲家在运用复调思维创作时,在风格处理上便具有较大的优势,他们通常在放弃西方调式转而采用民间五声调式的前提下,借鉴西方复调音乐的对位与模仿技术,来处理多声旋律间的结合关系,从而形成创作中追求民族风格的有效手段之一。20 世纪30 年代,贺绿汀的《牧童短笛》无疑是该时代复调技术风格探索成功的经典之作。

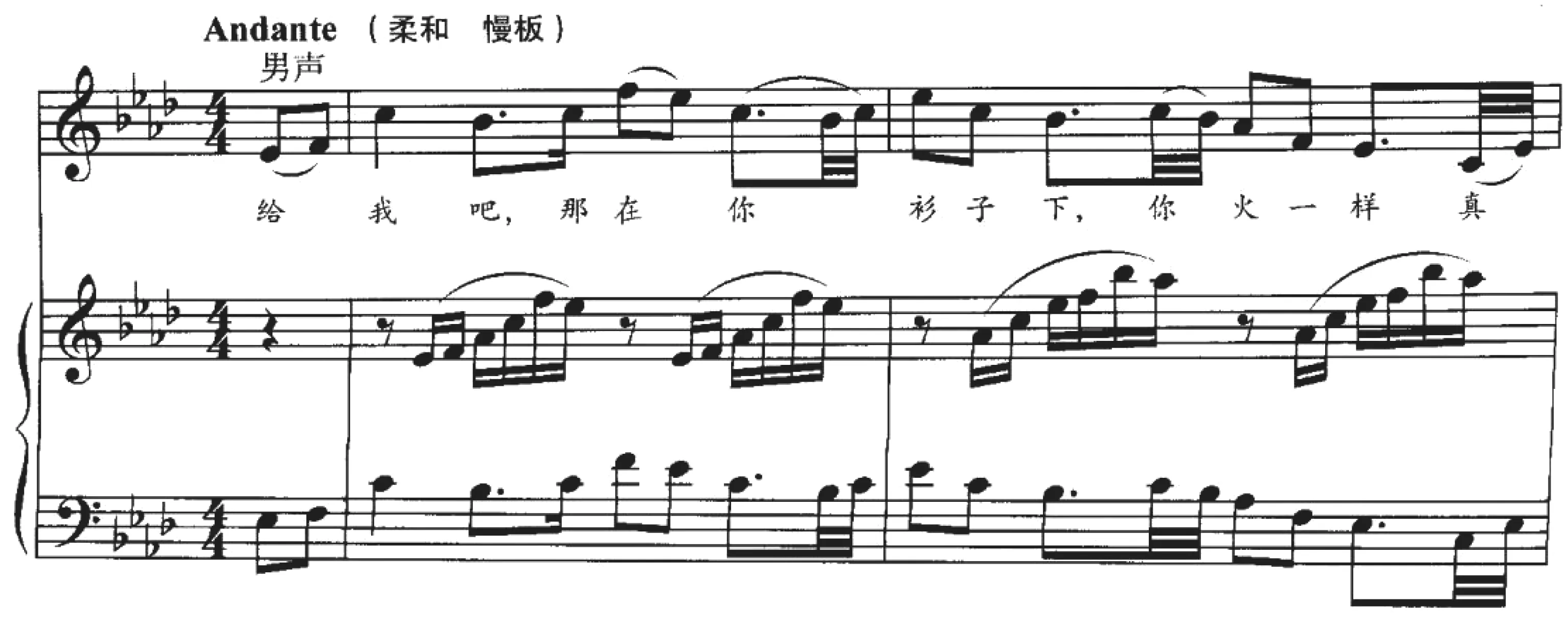

谱例14 贺绿汀《牧童短笛》(片段1,1934)

这首风格鲜明、脍炙人口的钢琴曲,是贺绿汀1934 年应俄国作曲家齐尔品举办的征求“有中国风格之钢琴曲”创作征奖比赛而作,因而作曲家的创作意图是不言而喻的。谱例14 摘引的作品前四小节已显示该作品对位技术的主要特征:从两声部节奏的处理——对比,音程的选择——三、六度、纯五度等,进行方向的控制——反向为主等方面来看,这几乎是一首严格意义上的二声部对比复调;而从调式音高的恪守——C 宫调系统G 徵调式,民歌风的把握——河北民间歌谣,两声部旋法的协调——主要旋律及其变体的结合,对位技术为适应风格而灵活的处理——“宫羽”“徵角”小三度作为“级进”处理等方面来看,又是极为“中国化”的。作品惟妙惟肖地描绘了一幅充满乡间情趣的田园风 俗画。

谱例15 江定仙《赶场》(20 世纪40 年代初)

20 世纪40 年代,江定仙任重庆青木关国立音乐院作曲系主任,为配合教学而创作了一些钢琴小品,上例《赶场》即是其中一首。所摘引谱例15 是单三部小曲的中段,为与前后段的主调写法相对比,作曲家在中段采用复调写法,是用五声调式而作的八度二重模仿的复对位。主题是弱起节拍的七小节悠扬而舒展的乐句,F 宫调系统C 徵调式。模仿的原形是主题陈述1小节后下方声部以低八度进入做严格模仿,最终省略1 小节而与上方主题同时结束于主音C(见谱例第二行第5 小节)。变形是原型的上下声部分别反向八度移位,即原上声部八度移低变为下声部,而下声部八度移高变为上声部,从而形成二重模仿的复对位。两声部结合以三、六度音程为主,个别处为适应五声音调而对音程处理较自由,如谱例15 第1 行最后1 小节。

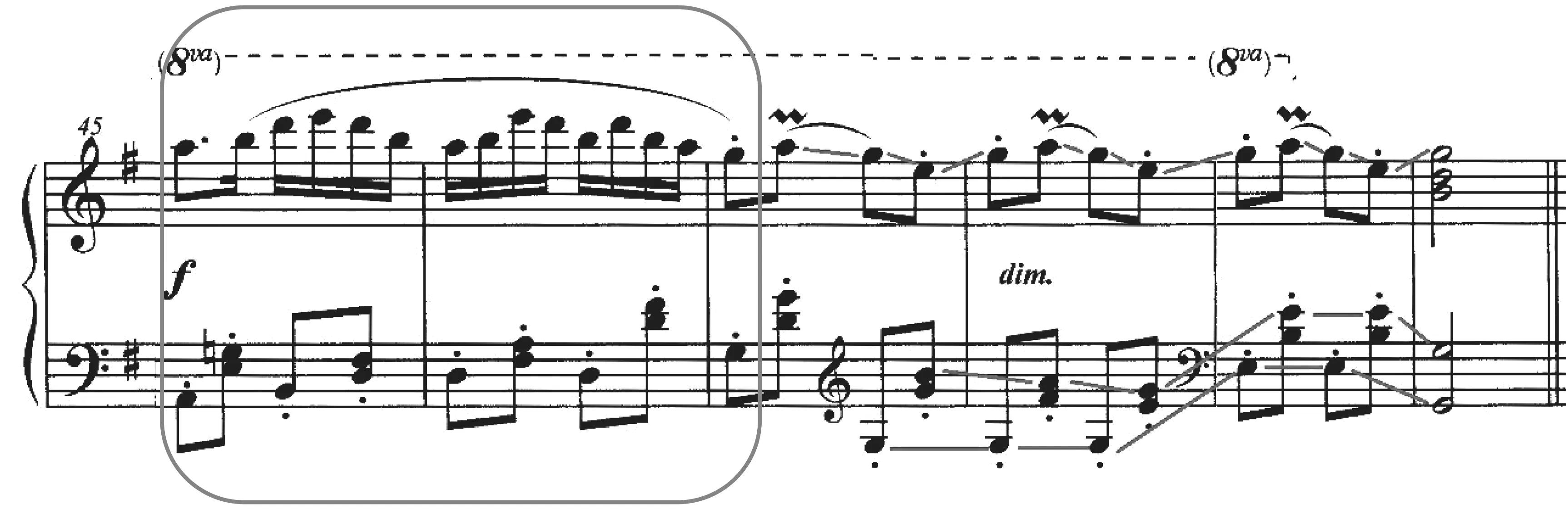

谱例16 谭小麟《三重奏》(1945)

谭小麟作为西方近代作曲理论——欣德米特作曲技法,在中国的首位实践者与传播者是很著名的,然而谭小麟却始终认为:“我是中国人,我应该有我自己的民族性——我自己作的就是调性很明确,用中国调式与中国旋法。”⑤瞿希贤《追念谭小麟师》,载《谭小麟百年诞辰研究文集》,上海音乐学院出版社2012 年版,第123 页。这说明:其一,谭小麟运用欣德米特作曲技法是与中国音乐相结合的; 其二,欣德米特作曲技法具有很强的风格包容性。谭小麟的作品充分证实了他的创作理念,即使在跟随欣德米特学习作曲期间也是一如既往。谱例16 就是他1945 年在美国学习时所作的弦乐三重奏第二乐章的中段,该作品曾获“约翰·代·杰克森奖状”,被誉为“室内乐中的一首杰出作品”⑥沈知白《谭小麟先生传略》,载《谭小麟百年诞辰研究文集》,第110 页。。

第二乐章是一首优美的慢板,结构为带再现的单三部曲式。第一部分的主题,采用了江苏民歌《月儿弯弯照九州》的音调,因而中段继续吸取该民歌的素材而写成派生主题,采用三声部八度模仿手法与前后部分作对比。谱例从“方块3”至“方块4”在节拍的舒缓节奏中,主题每隔一拍在不同八度按中提琴—小提琴—大提琴的顺序依次进入,作八度的严格模仿。前四小节音高恪守G 宫调系统e 羽调式,后四小节运用“变凡”手法(用清角音C 替换角音B)产生“移宫”,过渡到C 宫调系统A 羽调式;与此同时,为适应对位的和声关系,模仿声部的进入时间也随之有所调整(见大提琴与小提琴声部)。由于三个声部的音高均恪守五声调式,因而其纵向结合的音程或和弦亦均为五声调式内的自然音程及和弦。从乐谱中我们可以看到谭小麟借鉴西方复调思维的高超对位技术,既保持三和弦作为和声的基本材料,又兼顾五声调式旋法特点而灵活处理了一些音程关系(如乐谱所标小节数的第26、29 小节等),体现了欣德米特的和声观念。

(三)主题与加花变奏的多声结合

主题与加花变奏的同时叠合,是民间支声型多声部音乐的常见形式,它在民间器乐合奏,以及戏曲、说唱等伴奏中屡见不鲜。加花声部通常在保持主旋律骨干音的前提下,由演奏者根据乐种风格、乐器性能与演奏特点等,运用旋律邻音对主旋律进行加花装饰而形成。显然这种司空见惯的民间多声形态,潜移默化地影响到我国早期作曲家的多声创作思维。

谱例17 陆华柏《浔阳古调》(1947)

将古曲或民间音乐改编为钢琴曲,在我国作曲家早年的音乐创作中已有尝试。20世纪初,赵元任将江南丝竹《老八板》与民歌《湘江浪》合并改编为《花八板与湘江浪》;40 年代,陆华柏将琵琶曲《夕阳箫鼓》改编为钢琴曲《浔阳古调》等。这种改编,既要保留国人所熟悉的传统音乐曲调,又要展现新的表现方式与音响,因而作曲家会给予多声部写作更多的关注与探索。谱例17 片段摘自《浔阳古调》中的第三段,右手实为两个声部,符杆朝下的声部是原古曲旋律,符杆朝上的声部是原古曲的加花变奏,左手八度的低音是原曲调略带对比的简化变体,左右手的配合体现为同一旋律不同变体的叠合。这种处理手段显然是作曲家吸取了民间支声型多声音乐的特点。

谱例18 瞿维《花鼓》(1946)

瞿维的《花鼓》作于1946 年,是一首吸取了民歌音调,结构为再现单三部曲式的创作乐曲,表现了民间热烈欢腾的歌舞场面。音乐主题源自安徽民歌《凤阳花鼓》,中段主题吸取民歌《茉莉花》的要素。这两首民歌原本在风格与旋法上就比较接近,当再现时(见谱例18)作曲家把两个主题同时作综合再现,并且将高声部《茉莉花》主题的旋法进一步向低声部的《凤阳花鼓》主题靠拢,此时几乎形成了支声型的主题与加花变奏的叠合关系,尤其是最后3 小节,加花变奏与主题的旋律骨架已完全一致。另外,我们还应注意到作曲家在汲取民间支声手法的同时,还结合主调音乐的写法,第2、4、5 小节主音♭E 的节奏化持续,以及第7—8 小节属和弦到主和弦的♭E 大调终止式。

《江城子·西城杨柳弄春柔》是陈田鹤1944 年创作的一首古诗词艺术歌曲,有学者曾这样评价它:“它借助原词的寓意来表现战乱中游子的离愁和相思,既极具古典风韵,又极易引起抗战期间广大同胞的情感共鸣,是借古喻今之作。”⑦戴鹏海《才华出众,命运多舛,英年早逝,呜呼哀哉!》,载《陈田鹤音乐作品选》,上海音乐学院出版社2012 年版,第8 页。20 世纪80 年代,该曲还被我国音乐界评为“20 世纪华人音乐经典”。谱例19 仅摘选了该歌曲的前两句,钢琴伴奏保持了陈田鹤常用的左手重复旋律的写法,但右手和声背景与节奏音型却独具匠心、颇有创意,表现出以下几个特点: (1)基本调性为♭D 大调,第1、5 小节低声部的空五度喻示了主、属和弦,然而其间和弦却大多为二、三度关系,Ⅰ—Ⅵ—Ⅲ—Ⅴ—Ⅵ—Ⅲ—Ⅴ等,音响清新淡雅,色彩在平行自然大小调之间游移交替;(2)和声背景以三连音律动为基础,并常以两个三连音间的切分节奏相连,形成连绵起伏的长线条而与歌曲构成二声部对位;(3)在复调型的二声部对位中,我们还能明显地感受到上声部与歌曲旋法风格的统一,在三连音连绵起伏的歌唱线条中隐伏着声乐旋律的大致轮廓,又具有主要旋律与加花变奏不同变体叠合的民间支声型特点。

谱例19 陈田鹤《江城子·西城杨柳弄春柔》(1944)

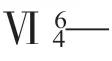

(四)句尾各声部趋向同度音的集中

乐句或段落的结尾处是调式调性的重要结构部位,在主调音乐思维中往往通过特定的和声终止式来予以确立,而在民间多声音乐中则大多通过各声部趋向终止音的线性进行来建立。樊祖荫在考察研究了大量多声部民歌后指出:“各声部的旋律运动由于受调式逻辑的控制,最后必然走向调式的唯一稳定音——主音,这种终止式的形成过程是:在通常情况下,总是由其中一个声部(往往为低音部)先期到达主音,然后另一声部也随之到达主音,构成由某一特定音程斜向进入主音同度的结束终止。”⑧同注②,第94 页。

谱例20 贺绿汀《牧童短笛》(片段2)

《牧童短笛》的结构是带再现的单三部曲式,其中段与前、后段的对比,不仅体现在旋律与性格的不同,还体现在织体的主调写法与复调写法的不同。由于中段欢快诙谐的主题是采用和弦节奏音型化的织体写法,因而引向再现(对比二声部)时的织体过渡便显得尤为重要。谱例20 摘引自再现前的六小节,第1—3 小节是中段结束的和声终止式:Ⅱ7—Ⅲ—Ⅴ—Ⅰ,Ⅱ7—Ⅲ—Ⅴ削弱了Ⅱ7—Ⅴ—Ⅰ终止的力度性质,色彩较柔和;之后4 小节向再现过渡,表面上延续着和弦节奏音型化的写法,实际上已缺乏“和声进行”,体现出线性进行的思维特征。织体上、中、下三个层次是同一旋律动机“A—G—E—G”不同变体叠合最终趋向主音的过程。上声部是该旋律动机均等八分音符的三次重复;中声部是仅占据后半拍“加花(包括附加平行音程)”的“B—A—G—E—G”;低声部是简化却拉宽了时值的“G—E—G”,最终都归结于主音G。可见在不同结构部位的两种多声思维的过渡中,作曲家借鉴了民间支声型的多声写法。

谱例21 谭小麟《清平调》(1940)

谭小麟是我国20 世纪40 年代杰出的作曲家与音乐教育家,他的传统音乐造诣很深,民间合奏的一些特点也不时地显露在他的音乐创作中。他的早期作品《清平 调》是一首为“李白以隐喻方式赞美杨贵妃的诗词”而作的无伴奏女生合唱,旋律抒情优美,格调清新高雅,文人气质鲜明。谱例21 摘引自该合唱曲第一段的结尾,是诗词(四句诗)后两句的音乐。作品以三声部对比与模仿的复调技巧写成,谱例第二行前2 小节是第三句词的结尾,结束于A 音,是D 宫调系统A 徵调式,与此同时,下方两个声部以“合—分—合”的支声形态进入(见第二行乐谱前4 小节),也停顿于A 音,既补充了上句A 徵调式的主音,又引入了最后一个乐句。从谱例第二行的后2 小节起直至最后,是诗词的第四句,也是第一部分的结束乐句。谭小麟两次运用了传统音乐中主要声部先期进入主音,其他声部斜向进入主音(同度或八度)的结束终止模式,很贴切地表达了李白诗词的意境。值得注意的是,最后结束的主音A,与前一句结束主音A 的不同之处在于,由于作曲家运用“压上”手法(用变宫音#C 替换宫音D)产生了“移宫”,致使该音已成为A 宫调系统A 宫调式的主音,与上一句结束的D 宫调系统A 徵调式产生了同主音不同调式的色彩对比。

结 语

1919 年的“五四”爱国运动与新文化运动开启了中国新音乐发展的新局面,其显著标志之一是中国新音乐告别了最初借用西洋曲调填词的“学堂乐歌”形式,开始走向自主创作音乐的新时期。20 世纪20—40 年代是这个新时期从起步到初步成熟的阶段,也是迄今为止中国作曲家百年来创作多声部音乐进行风格探索的早期阶段。尽管当时我国传统多声部音乐的理论研究尚属空白,但扎根于人民生活的民间传统音乐,依然对作曲家的多声部创作思维产生影响。这种持久而深远的影响,也正是中国作曲家在和声运用中探索民族风格而不断取得经验的最重要因素。樊祖荫先生数十年来对我国多声部民歌及在传统音乐范围内更多乐种的多声部形态做了广泛而深入的研究,其精辟的理论阐述,为我们研究中国作曲家在和声运用中探索民族风格提供了重要的理论依据,本文即是在此基础上所作的一篇研究心得,所涉及的实例分析与理论阐述,也仅是我国早期音乐创作的沧海一粟,敬请学界同行们不吝指教。