樊祖荫多声部民歌理论中的“宫调话语”解析

文◎刘永福

多声部民间歌曲,以其广泛的民族性、地域性及灵动多样的活态性留存至今,成为我国传统音乐领域中的一种重要体裁。但长期以来,由于受西方多声音乐理论思维的影响,学界对我国多声部民歌的学科属性及学术价值认识不足,曾一度认为中国传统音乐中没有多声部音乐,西方的和声理论则一直引领着我国多声部音乐创作及实践教学。为了从根本上改变这种局面,在半个多世纪的学术生涯中,樊祖荫始终致力于我国多声部民歌的搜集、整理和研究,并取得了学界公认的卓越成绩,其成果填补了我国多声部民歌研究领域的空白,具有开创性意义,①参见吕骥“序”,载樊祖荫《中国多声部民歌概论》,人民音乐出版社1994 年版,第Ⅰ页。他也因此成为该学术领域中名副其实的集大成者。

樊祖荫多声部民歌理论研究,秉持“系统性、多角度、多层次、多元观察和并行处理”②黄翔鹏《中国人的音乐和音乐学》,山东文艺出版社1997 年版,第7 页。等研究理念和思辨原则,注重从民间音乐实践中发现我国多声部音乐生成的一般规律和特点。同时,大胆借鉴吸收前辈音乐学家的研究成果,并通过不断创新发展,将民间性的音乐术语转化为学科概念加以解读,从而提高了多声部民歌的学术价值和理论意义,为构建中国五声性调式和声的理论与方法,提供了必要的实践基础和学理依据。樊祖荫的多声部民歌理论研究,从形式到内容都极为丰富,其中所阐发的各种“宫调话语”,一定程度上反映出我国传统多声部音乐的基本形态特征,是中国音乐理论话语体系构建的重要参照,故值得梳理和研究。

一、五声性调式与五声音阶

关于“五声性调式”与“五声音阶”两个术语,学界并不陌生,但这并不意味着人们对两个概念的内涵都有了较为清晰的认识。由于各种有悖“乐调实际”和语言逻辑的理论说教大行其道,致使两个概念的内涵界定异常混乱,至今尚不能明确和统一,其相关的话语体系也无法形成。“体系”是由“若干有关事物或某些意识互相联系而构成的一个整体”③中国社会科学院语言研究所词典编辑室《现代汉语词典》,商务印书馆2012 年版,第1281 页。,“宫调话语”尤为如此,各相关概念之间具有严密的逻辑关联性,如同多米诺骨牌效应,牵一发而动全身,一个术语解释错了,整个话语体系将不复存在。正因为樊祖荫对“五声性调式”与“五声音阶”两个看似极其“普通”的学科术语有高于一般学者的深刻认知,并做出了正确解读,使其多声部民歌理论中的“调式渗透”“调式重叠”“调高转换”“调高重叠”等“宫调话语”,具有无可辩驳的学理依据和学术价值。

樊祖荫的“五声性调式”理论,包含了五声和七声两种结构类型,前者称为“五声调式音阶”(简称“五声音阶”),后者称为“七声调式音阶”(简称“七声音阶”)。由于五声音阶在多声部民歌实践中占主导地位,因此,樊祖荫多声部民歌理论“宫调话语”的形成,主要以五声音阶理论为基础。

关于五声音阶的内涵界定,樊祖荫的观点既明确又具体,就是指由宫、商、角、徵、羽五个骨干音所构成的音阶体系。其结构特点是无半音,亦即不含任何形式的偏音。这样的概念界定看似简单,但含义深刻而重要,不仅关系到多声部民歌理论的形成,甚至关系到中国传统宫调理论话语体系的建立。鉴于“无半音五声音阶”在多声部民歌及中国传统音乐理论体系构建中的重要性,樊祖荫首先从源头上对五声音阶的形成进行了阐述。他认为,五声音阶的形成源于《管子·地员篇》中的“音律相生法”。

“五声调式中的五音是从宫音开始、以连续的五度相生来求得的……将它们按高低顺序排列起来,即构成五声音阶。”④樊祖荫《中国五声性调式和声的理论与方法》,上海音乐出版社2003 年版,第1—2 页。这种以“音律相生法”为音阶构成的理念和依据是完全正确的,因为,“音律相生法”不仅是五声音阶或七声音阶形成的理论依据,也是乐器音列结构形态构成的音律基础。《管子·地员篇》生成的五音序列,正是“琴”音列结构形态的具体反映,或者说,就是“五弦琴”的“定弦法”。五声音阶之所以能够独立存在,且如此盛行、传承至今,其中最为重要的一点,就是因为有以琴、筝为代表的古老民族乐器强力支撑着其乐调实践。西方的半音阶理论,则是在键盘乐器诞生之后形成的,同时,起支撑作用的还有“十二平均律”理论。此外,“音律相生法”(包括乐器性能)也是中国古代“旋宫”理论形成的重要依据(见下述)。樊祖荫认识到“音律相生法”对音阶构成的重要性,揭示了五声音阶形成的历史源流和实证依据,进而将“无半音五声音阶”视为五声音阶的唯一。而后,樊先生又通过“三音组”“宫角关系”等原理,对五声音阶结构形态进行了深入浅出的论证和解读,进一步强化了学术话语的理论性和实践性。

笔者之所以如此强调和赞赏樊祖荫为五声音阶所作的内涵界定,是因为长期以来,学界在五声音阶问题上,并没有形成统一的认识,各种有悖音律逻辑和乐调实际的理论说教尚未被彻底消除,以致出现了“无半音五声音阶”“半音五声音阶”“中立音五声音阶”“平均律五声音阶”等多种类型的所谓“变形的五声音阶”,甚至被认为是一种极为普遍的民间音乐现象。

如前所述,音阶的构成必须有赖于“音律相生法”和代表性乐器的强力支撑,而不是由作品中所出现的音的数量来决定。古今中外,尚没有一种能够产生出既包含“全音”,又包含半音、中立音的“音律相生法”(或律制);更没有哪一类乐器是按照既包含全音,又包含半音、中立音的音列结构设置的。另外,所谓“半音五声音阶”,说到底就是偏音成了五声音阶中的常规音级。这样一来,任何形式的“五声”都可以成为五声音阶,如“.5 (徵)-.6(羽)-1(宫)-2(商)-4(清角)-5(徵)”等等,否则逻辑上讲不通。但问题是,对于这样的“五声结构”该如何辨别和定性?将其视为“.6(羽)-.7(变宫)-2(商)-3(角)-5(徵)-6(羽)”有何不可?又凭什么非要将其定性为“2(商)-3(角)-5(徵)-6(羽)-˙1(宫)-˙2(商)”?对于这些问题,以往的“宫角关系”“三音组”等决定五声音阶结构特征的理论,也都会因为有各种“变形的五声音阶”的存在而失去意义。因此,从音调逻辑的角度思辨,各种“变形的五声音阶”理论,恰恰是对五声音阶的否定。更为重要的是,古代文献中的“五声”或“五音”,就是指宫、商、角、徵、羽,所谓五声音阶,也就是由这五个“骨干音”所构成的音阶,除此别无其他。

总之,五声音阶的定名问题看似单纯,却内涵深刻,弄不好将会给后续的研究带来困惑,导致与此相关的理论话语和学术话语无法形成,相关的学术研究无法深入。从这个角度说,樊祖荫关于五声音阶的内涵界定理据充分,既注重了历史源流和理论深度,又具有普适性和承传性,故值得称赞和信赖。

二、旋宫古法与旋宫转调

樊祖荫在阐述多声部民歌“宫调话语”过程中,提出了很多值得学界学习的理念与观点。其中,对“旋宫古法”的认识和对“旋宫转调”的解读,既注重历史性和理论性,更强调现实性和实践性,力求从发展的角度看待历史遗存,用辩证的思维揭示新兴话语,并努力将其运用于音乐实践。关于民间音乐中的五声性调关系转换,早在20 世纪80 年代,樊祖荫就提出了被理论界所忽略的一些普遍性问题。比如,他曾明确提出:“我国传统音乐中的转调,首先着眼于宫调(宫音系统)的转换,而不是首先着眼于后调主音的确立。这点,无论是在近关系调或远关系调的转调中,均是如此。”⑤樊祖荫《樊祖荫和声研究文集》,上海音乐出版社2017 年版,第12 页。虽然樊祖荫使用了西方的“转调”术语(这是当时的一种普遍现象),但他所阐发的“宫音系统”理论,对于揭示和认知中国五声性调式理论中的“调关系转换”问题,具有重要的实践价值和理论意义。

众所周知,“多调式”是中国五声性调式理论的主要特征之一。在调关系转换实践中,究竟是宫调式、商调式,还是徵调式、羽调式,往往很难确定,很多作品到结尾才能明确其调式,因此,“首先着眼于宫音系统的转换”,对于判断中国传统音乐调关系转换至关重要。西方传统音乐只有大、小两种调式,调高转换的同时,调式性质也很容易得到确立。所以,从一定程度上讲,西方音乐中的转调理论,更侧重于对调式概念的理论认知,如大调与大调、小调与小调、大调与小调之间的转换等。而中国传统音乐则强调对不同宫系统的理性把握。樊祖荫提出的“宫音系统”理论,对中国传统音乐创作及作品分析中的各种音乐语汇的使用,以及相关理论体系的建立,都有重要的启示和理论思考依据。

关于“旋宫转调”的内涵界定,黄翔鹏指出:“‘旋宫转调’一词,对于不熟知传统乐律学的人们说来,往往单纯把它理解作调高的变换——宫音位置在十二律中的易位。其实‘旋宫’与‘转调’应该是两个概念,‘旋宫’指调高的变换,而‘转调’指调式的变换。这一点,对于大小调体系的欧洲音乐,没有太大的区别意义,对于自古至今始终是多调式体系的中国音乐说来,实在有严格区分的必要。”⑥黄翔鹏《溯源探流》,人民音乐出版社1993 年版,第110 页。为了能够使“两个概念”的理论得到广泛理解,黄翔鹏还结合乐曲分析,对此作了进一步解读。他说:“在中国传统乐理中,调高的转换是旋宫。中国传统讲的转调,不同于我们现在讲的modulation。旋宫与转调是两个概念,旋宫是change of keys,转调是change of modes。依中国传统的讲法,一个是宫,一个是调。宫讲的是key,调讲的是mode。宫讲的是调高,调讲的是调式,传统理论的转调实际上只是调式的转变,不是调高的转变。移宫、旋宫,这才是调高。这些概念要分得很清楚,关键在于宫音的位置是不是有变化。”⑦中国艺术研究院音乐研究所《黄翔鹏文集》,山东文艺出版社2007 年版,第870 页。但是,对于黄先生如此规范、精确的内涵界定,一些学者却提出了质疑,并予以全盘否定。认为:“清代所用‘旋宫转调’不是两个概念,其中的‘旋宫’不是‘调高的转换’,‘转调’也不(是)‘调式的转换’。‘旋宫转调’是一个完整的概念,‘旋宫’与‘转调’是这个完整概念中体现因、果关系的两个因素。作为一个完整的概念,‘旋宫转调’实质上也就是古代的旋宫、清代的转调。”并且强调,“黄先生之所以如此认定,除了对‘旋宫转调’概念的错误理解外,还有一个将旋宫与实践中乐调应用及调性转换使用相混淆的问题”⑧杨善武《旋宫、转调与犯调》,《人民音乐》2014年第9 期,第48—51 页。,其理论依据主要是清人王坦《琴旨》中的“旋宫转调”概念。

笔者认为,黄翔鹏的“旋宫转调”理论,既有别于历代文献中的“旋宫古法”,也与王坦《琴旨》中的“旋宫转调”概念不尽相 同。的确,古代文献中的“旋宫”包括宫(调高)转换和调(调式)转换两层含义。但是,“旋宫古法”主要针对的是“音律相生法”和“调弦法”,如六十调(五调声·十二律)、八十四调(七调声·十二律)等,其中,既包括“旋宫”又包括“转调”。“调弦法”也如此,诸如“慢三弦”“紧五弦”等,也涵括宫与调的同时转换。但这种所谓的“转调”,说的是律高的改变,而不是调式属性的转换,如,由黄钟徵调转至林钟徵调,仍然视为“转调”。另外,“旋宫古法”主要是从理论上论证和解决“还相为宫”问题,如京房六十律、钱乐之三百六十律,以及朱载堉的“新法密率”等。再者,古代文献中的各种“旋宫图”,实为“音律相生法”,不是我们今天所说的“旋宫”,即黄钟生林钟、林钟生太簇等等。也就是说,“旋宫古法”并不直接针对音乐作品和创作实践,主要是在阐述“旋宫”的总体范围,或“旋宫”的基本方法,所论证的是“五声六律十二管还相为宫”。而清人王坦《琴旨》中的“旋宫转调”概念,完全针对的是“调弦法”,并非指琴曲创作或演奏过程中的“旋宫转调”,因而也不是真正意义上的“旋宫转调”,或者说,不是黄翔鹏及当今人们头脑中的“旋宫转调”概念,虽然使用相同的术语,但不能将二者混而同之,更不能依据古人的理念否定今人。黄翔鹏不仅没有产生“对‘旋宫转调’概念的错误理解”,也不存在“将旋宫与实践中乐调应用及调性转换使用相混淆的问题”,他所强调的就是“旋宫转调”在乐调实践中的应用问题及其理论构建。

正如反对者所说:“自从黄先生提出如上论说,特别是为《中国音乐词典》撰写条目后,我国音乐学界大都依其所论将‘旋宫转调’分别作为调高变换与调式变换来认识”⑨同注⑧。。“两个概念”的理论为何能够得到多数学者的认同,首先是因为它符合汉语语法的基本逻辑规则。退一万步说,即使古代文献中的“旋宫”包括宫与调两方面的同时转换,是一个不可分割的整体,但“旋宫”与“转调”说的是一个问题的两个方面,也无疑属于“两个概念”。进而言之,既然承认“旋宫”与“转调”是两个因素,那么,将其视为两个概念也没有什么不妥。如果不是两个方面的同时转换,也就成不了六十调或八十四调,不能因为同时转换,就否定“两个概念”的存在。至于反对者所列举的古代文献(包括王坦的《琴旨》),黄翔鹏作为中国音乐史方面的大学问家,想必十分清楚,因此,才提出了用于指导音乐实践的“两个概念”的理论。总之,黄翔鹏以其入乎于传统又出乎于传统的历史责任感,对“旋宫转调”概念所作的整理和规范及重新界定,既体现了接续传统,又做到了发展创新,符合中国传统音乐理论话语体系建设的目标和宗旨,对此,必须予以肯定。

笔者之所以用一定的篇幅阐述“旋宫转调”问题,是因为樊祖荫多声部民歌理论中的诸多“宫调话语”,与“旋宫转调”概念密切相关。不仅如此,樊祖荫对“旋宫转调”概念的认知和解读,体现了不泥古、重实践的学术理念,其内涵深刻、理性客观,是长期的多声部音乐实践累积和理论探究的结果。关于“旋宫转调”问题,樊先生曾经谈道:

在论述五声性调式的调发展问题时,针对从G 宫调转到D 宫调的旋律,我使用了传统乐学中的“旋宫转调”一词,开始时我还为能够运用这个传统音乐术语而高兴,以为这里既有旋宫,又有转调,用“旋宫转调”来阐述这个音乐现象觉得是再恰当不过了。后来,经过进一步的学习,弄清了它的原义,才知道我用得并不完全正确,因为这里只有旋宫而没有转调。在传统乐学中“旋宫”与“转调”是两个术语,“旋宫”是指调高的转换(即宫位的转移),从G 宫转到D 宫,确实是旋宫;“转调”是单指调式的转换,包含两种不同的情况,一种是同宫系统内的调式转换,如G 宫调转到D 徵调,另一种是旋宫后调式也转换了,如从G 宫调转到A 徵调,既旋了宫,又转了调,这才可说是“旋宫转调”。这里存在古今与中外关系问题……这说明音乐术语的表象与内涵关系的复杂性,因此,我们在应用传统音乐术语时,一定要首先弄清它的原意,并注意术语概念在不同历史时期的变化。⑩樊祖荫《关于线性思维与音乐术语——中国传统音乐研究中的两个问题》,《黄钟》2017 年第1 期,第184—187 页。

这里,樊祖荫不仅从音乐实践的角度阐述了他对“旋宫”与“转调”是“两个概念”的理解和认同,更为重要的是,他据此提出了被某些学者所忽略的关键性问题——诸如“古今与中外”“表象与内涵”的关系等。特别是“注意术语概念在不同历史时期的变化”一句,可谓是对黄翔鹏“旋宫转调”概念的最好注解。这也间接地提示人们,对于每一宫调术语的解读,既要强调其历史性,也不能没有时空观,更不能固守旧意而否定新法。从这点来说,樊祖荫对黄翔鹏“旋宫转调”概念的解读虽然简洁,但却是笔者目前所见最具学术内涵和学术价值的解读。对于这种有学术含量的理论话语,值得大书特书来扩大其影响力,以避免学界在“旋宫转调”概念的内涵界定上,疑惑不解、无所适从。同时说明,在长期的科学研究中,樊祖荫始终保持着宽阔的学术视野,善于用辩证思维来审视音乐术语在“古今与中外”“表象与内涵”之间的复杂性关系,用发展的眼光看待“旋宫古法”“在不同历史时期的变化”,努力做到将最新的研究成果及时运用于学术研究中,使其多声部民歌乃至“中国五声性调式和声的理论与方法”的研究处于学术前沿,引领着新时期该学术领域的研究不断向纵深发展。

三、调式渗透与调式重叠

均、宫、调三层次概念中的“调”,亦即“调式”,不仅“是一切有调性音乐的基础”⑪同注④。,更是“音乐风格属性”的重要体现。中、西音乐的本质区别——既不在于均(七律),也不在于调高,而是调式属性。同样的七个音律(C-D-E-F-G-A-B),西方大小调也用,中国民族调式也用;同样的“调高”称谓(如G 调),既可以表达G大调或e 小调,也可以表达G 宫调或e 羽调等同宫系统各调。因此,决定音乐风格属性的不是“G”“e”等律高,而是“大”“小”或“宫”“羽”等。这也再次说明,“旋宫”与“转调”是“两个概念”,“旋宫”就是“调高”(音主,即宫的律高)的转换,类似于西方的“转调”。而中国传统音乐中的“转调”,实为调式属性(或调式类别)的转换。樊祖荫多声部民歌理论中的“调式渗透”与“调式重叠”等概念,也就是调式类别的渗透和重叠。其中的渗透和重叠,是针对两个或两个以上的声部而言。“调式渗透”或“调式重叠”与“调式交替”的区别,也就在于多声部与单声部的区别。樊祖荫的多声部民歌研究,之所以选用“渗透”和“重叠”这两个术语,而没有选用“交替”一词,就是为了凸显二声部或多声部,其语词运用可谓精准。

另外,关于调式在多声部民歌中的表现作用,樊先生指出:“在中国民间多声部音乐中,虽然没有完整的和声体系,但和声的运动依然受到调性逻辑的控制,它主要通过各声部的旋律——调式逻辑表现出来。”⑫同注④。而调式的渗透和重叠,正是多声部民歌中调式逻辑的重要体现。从樊祖荫的研究成果中不难看出,“调式渗透”是多声部民歌中应用最为广泛的一种民间音乐形态,并以二声部结构居多。

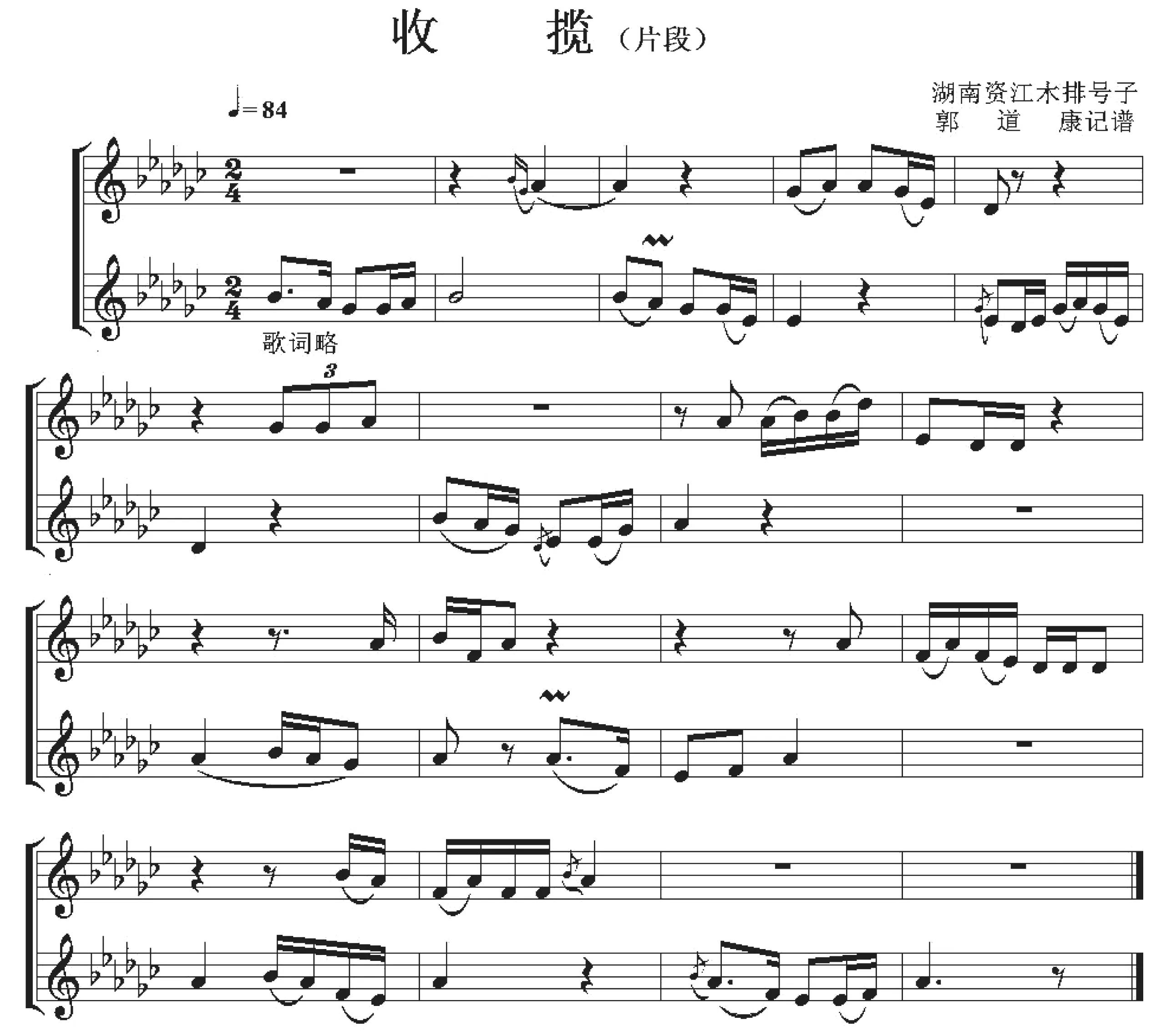

谱例1

谱例1具有“调式渗透”表现特征。其一,支声式是此类多声部民歌的主要结构方式。由于节奏对比不十分强烈,更适合民间歌手的演唱和音准把控;其二,从横向来讲,各声部旋律进行较为平稳,较大幅度的跳进不是很多,大都为二、三度关系的平稳进行,偶有四、五度关系的旋律进行;其三,从纵向来讲,两个声部之间的音程结合,也多以二、三度为主,四、五度的音程结合旨为造成音乐的波动起伏和贯穿发展,六度以上的音程结合不多,歌曲的总音域一般在八度左右;其四,就整体来说,歌曲的宫系统明确,但调式性质具有游移性,只有结束音出现时,调式性质才能得到确立。就谱例1 而言,上方声部角调式明显,下方声部则商调式突出,属于二度关系的相互渗透。直到歌曲的最后,两个声部才同时回归宫调式。如果结束时没有出现共同的宫音,该民歌则属于典型的“调式重叠”。

谱例2

谱例2 的主要形态表现与谱例1 基本相同,其区别主要在于“调式渗透”过程中所体现的音程关系,以及调式的主从关系。从整体来看,该民歌为宫调式,但低声部的前半部分却具有明显的羽调式特征,二者形成了“宫—羽”(小三度)关系的“调式渗透”。所谓调式的主从关系,是因为高声部旋律始终为宫调式,且调式属性明确,代表和体现了歌曲的调式性质,可视为主层次。由于歌曲低声部的前部分为羽调式,后又回归宫调式,因此,从歌曲调式属性的整体性考虑,这一声部显然是衬托式的次要声部,故不属于两个声部的相互渗透,而是单一性的调式渗透,上声部为主要调式声部,下声部则渗透或衬托于主要调式声部。

以上简要分析,从几个侧面揭示了“调式渗透”的几种主要表现形式,其中,最本质特征可以用“同宫—同主”加以概括。而“调式重叠”与“调式渗透”的最大区别,就是结音的同和异,即“同宫—不同主”(见谱例3)。

谱例3

谱例3 的两个声部,在节奏上出现了明显的对比,每个声部分别在五度或六度之内,两个声部的总音域为八度,是典型的“窄幅式”旋律进行。而且,两个声部虽然属于同一个宫系统,但调式对比较为明显,上声部为宫调式,下声部为羽调式,因而构成了三度关系的“调式重叠”。此外,二度关系的“调式重叠”也比较常见。

谱例4

从谱例4 中可以看出,二度关系的“调式重叠”,其两个声部的音程关系大多为二度,甚至包括小二度(第5、7 小节的清角与角)的结合。而谱例3 的二度关系相对较少,主要是三度或四、五度关系。这也反映出我国多声部民歌在纵向结合上的一些结构特征及调式特点。

根据樊祖荫的整理和研究,无论是“调式渗透”还是“调式重叠”,其形式多样、内涵丰富,既有支声式、对比式,又有衬托式、模仿式、一领众和式等等。在调式关系上,既有二度和三度关系的密集式,又有四度和五度关系的相对开放式。总之,在我国民族调式问题上,诚如樊祖荫所说:“同宫系统各调式之间有着相同的音列,各音之间互相影响、互相渗透,因而常互为作用、互为主从,有时以某一个音为临时中心,有时则以另一个音起主要作用,最后走向某个主音结束全曲,各调式之间并无严格界限。”⑬同注④,第68 页。因此,樊祖荫特别强调:“对于五声性调式的音乐运动现象,既要从单一调式去观察,更要从同宫系统的总体出发去观察。”⑭同注④,第66 页。樊祖荫的这些表述,概括性地阐明了多声部民歌中的调式特征及应用方法,其语言精练、条理清晰,对正确理解“调式渗透”和“调式重叠”等“宫调话语”,起到了纲举目张的作用。

四、调高转换与调高重叠

调高与调式作为“宫调话语”的主体内容,在体系构建和音乐实践中,是不可分割的整体。但并不能因此将“调高”“调 式”说成是一个概念,常常“一体各表”,即调高的转换为“旋宫”,调式的转换为“转调”,合起来即为“旋宫转调”。樊祖荫多声部民歌理论中的“调式渗透”和“调式重叠”,强调的是调式在不同声部结合中的转换及形态表现,而“调转换”与“调重叠”,强调的是调高在不同声部结合中的转换及形态表现。因侧重点不同,“一体各表”便于理解和揭示问题,它是“话语体系”建设须经历的必然环节,体现了原理和实证的辩证关系。

通过前面的论证和解析已知,樊祖荫的“调转换”和“调重叠”,实为“旋宫”,亦即调高(宫系统)的转换与重叠,故笔者将其分别称为“调高转换”与“调高重叠”。关于二者,樊祖荫结合作品实例对各自的形态表现进行了全面、系统的归纳和梳理,提出的诸多理念和方法均具有开创性和前瞻性。

关于“调高转换”,樊祖荫从结构、材料、手法等多方面加以阐述,指出:“多声部民歌中的调转换手法很多,联系结构意义来看,可能是确立新调的完全转调(即旋宫,引者注),也可能是临时的、经过性的暂转调或调交替;联系材料运用来看,可能是不断展开或对比发展,也可能是结合着‘模进’或‘模仿’的移调;联系连接手法来看,有通过两调的共同因素逐渐过渡转换的,也有不通过共同因素而直接转换的。”樊先生“以调的远近关系为主线,结合各种转调手法对多声部民歌的调转换情况进行解析”⑮同注①,第490 页。,从而准确揭示了多声部民歌中“调高转换”概念的基本内涵。

关于“中国传统多声部音乐的思维特征”,樊祖荫从“和而不同与不同而和”等角度进行了较有深度的论证,其中,提出了最重要的两个方面:“一是高度重视旋律的表现作用,体现出以横向线性进行为主的思维方式;二是在音乐的构成与发展上充分运用变奏方法,不仅将它在横向上作为旋律发展的主要手段、在曲体构成上作为最重要的结构原则,而且在纵向上也呈现为各声部多由同一旋律的变体叠合构成的形态。”⑯同注⑤,第134—135 页。通过作品分析和理论解读,可以确信,樊祖荫所创设的“调高转换”概念,正是源于对调高的横向线性思维的结果,很好地诠释了多声部民歌中调高的横向运动及其变化对比。

谱例5

谱例5 前10 小节的两个声部均为♭G宫系统,从第11 小节开始,两个声部同时转入♭D 宫系统,并共同在♭A 徵调式上结束。通过谱例5,我们对“调高转换”的基本特征有了整体了解,即同样的“旋宫”发生在各自的声部,并以相同的主音结束。另外,根据樊祖荫的整理研究,多声部民歌中的调高转换,还包括近关系和远关系,以及过程性转换和直接转换等多种形式。

关于“调高重叠”,樊祖荫指出:“民间多声部音乐中的调重叠,大都是由演唱者的音域不同或演奏的乐器调门不同而予以同时演唱或演奏形成的。经过长期的艺术实践,有的已呈现出某种规律性”⑰樊祖荫《中国民间多声部音乐论稿》,中央音乐学院出版社2004 年版,第227 页。,比如,局部性、整体性及平行式、模仿式 等等。

谱例6

谱例6 的上、下两个声部为五度关系的“调高重叠”,其中,上声部为#F 宫系统的#G 商调式,下声部为B 宫系统的#C 商调式。由此可知,“调高重叠”属于不同声部之间的纵向调高并置,此外,两个声部的宫音和主音(律高)均不相同。

“调高转换”与“调高重叠”现象反映出,“我国多声部民歌中的调发展手法极为多样,并有着自身的鲜明特点,与民间音乐的其他构成形式一样,其中的规律性和偶然性因素是并存着的。从民间多声部音乐的形成和发展情况来看,它有一个从偶然到必然、从自发到自觉、从下意识到有意识的发展过程。”⑱樊祖荫《多声部民歌的调发展手法研究》,《中央音乐学院学报》1990 年第3 期,第51—59 页。透过这样一个发展过程,让我们“切切实实地认识到,多声音乐不仅存在,而且是中国传统音乐的一个不可或缺的、有机的组成部分。它有着多种形式,有着与欧洲多声音乐截然不同的自身的构成规律,它与其他中国传统音乐形式一起体现了中国音乐文化的特色,是‘和而不同’哲学思想在音乐上的最为形象的诠释。因此,从某种意义上来说,离开了多声音乐,就不能反映中国传统音乐的全貌,也不能开展正常的音乐活动”⑲同注⑩。。

结 语

樊祖荫作为黎英海先生的得意门生,继承和发展了黎先生中国民族调式和声理论研究的理念和方法,起到了承前启后的桥梁和纽带作用。关于民间多声部音乐研究问题,黎英海曾指出,“单旋律有旋律思维,多声部有多声思维(并常常同旋律思维结合在一道),我们要注意研究多声部民歌的创造者、教唱者、演唱者的多声思维特点。……从多声部音乐构成本身来说,多声部音乐是同时运动的不同声部的矛盾统一体,这就是多声思维的基本特质。”⑳黎英海《关于研究民间多声部音乐的几个问题》,载中国音乐家学会广西分会、广西壮族自治区群众艺术馆编《多声部民歌研究文选》,广西群众艺术馆1982 年版,第20—26 页。樊祖荫正是抓住了这一点,在多声部民歌研究中,综合各家所长,创造性地提出了“调式渗透”“调式重叠”“调高转换”“调高重叠”等“宫调话语”,并对其作了全面、系统的梳理和总结,使之形成了较为完善的理论话语体系。正如黎英海所评价的那样,“樊祖荫经过多年不懈的努力,对我国民间多声部音乐的研究已取得突破性进展”[21]黎英海“序”,参见注④,第2 页。。另外,在《汉族调式及其和声》(修订版)的“民间多声部音乐探索”一章中,黎先生特别强调,“近二十多年来,对民间多声部音乐的认识、保存、收集整理、分析研究等方面,已经取得很大进展……特别是有了樊祖荫的专著《中国多声部民歌概论》,这些都是很有意义的,进一步推动了对民间多声部音乐的研究工作。”[22]黎英海《汉族调式及其和声》(修订版),上海音乐出版社2001 年版,第112 页。而且,受樊祖荫多声部民歌理论研究的影响和启发,黎先生在修订版中还删除了原来本章中曾经提及的“值得注意的几点”,其中包括“和音的结合以协和音程为主;平行声部中的平行四、五度对五声音调很能适应”[23]黎英海《汉族调式及其和声》,上海音乐出版社1959 年版,第108 页。等内容。体现出了“发展我国独具特色的浓郁民族风格的多声部音乐,永远是一个实践过程,必须通过创作不断进行探索和创新”[24]同注。的理念。同时说明,樊祖荫多声部民歌理论中的“宫调话语”,得到了黎英海先生的充分肯定。

综上,“宫调话语”作为中国传统音乐理论话语体系中的重要内容,是多声部民歌研究的话语基础,关乎多声部民歌的传承与发展,也是民族调式和声理论形成的“元概念”。樊祖荫多声部民歌理论研究,植根于民间音乐实践,并大胆吸收借鉴前辈民族音乐学家的学术成果,在此基础上不断创新发展。他所阐发的能够反映“五声音阶”“旋宫转调”等本质特征的学术见解,高屋建瓴,内涵深刻,是“古今与中外”“表象与内涵”的历史性观照,具有除疑解惑的重要作用。他所创设的“调式渗透”“调式重叠”“调高转换”“调高重叠”等“宫调话语”,体现了理论性与实践性、继承性与创新性、民间性与主体性的高度统一,其内容浩博、语言规范、逻辑清晰、见解独特,初步形成了一套相对完整的民间多声部音乐理论话语体系,为民族调式和声技法的形成及理论体系的建立奠定了基础。

——为混声四声部合唱而作