积微致著 寻端见绪

——樊祖荫教授多声音乐研究成果学习笔记

文◎张伯瑜

首先,祝贺樊祖荫教授学术思想研讨会的顺利召开!对樊老师的学术成就表示衷心的敬佩,也感谢樊老师多年来的帮助与教诲!笔者在近二十年来的各种学术活动中,与樊老师有很多的相处,从樊老师那里学到了很多有价值的东西,特别是对音乐内在结构的分析和洞察力,受益匪浅。与此同时,樊老师同样能够把音乐形态延伸到音乐的历史和文化层面,其广度与深度都令笔者非常敬佩。

众所周知,中国传统音乐和西方艺术音乐之间,在音乐形态上的巨大差异之处就在于多声性,以及由此而形成的和声性。在以往的认识中,很多人认为中国传统音乐是线性思维,所指内涵是:中国传统音乐中没有(或少有)多声性及和声性的音乐表达。对此,中国学者认为这种特征体现出中国传统音乐和西方艺术音乐之间的本质差异,与此同时,也或多或少地对此做了一种美学阐释,即把无多声性、无和声性的音乐从线性美感上进行解释。但是,在实际的音乐实践中,中国现代音乐的创作却鲜明地把多声与和声引入。中国传统音乐中果真没有多声性吗?在一个具有56个民族的大家庭中,音乐丰富多彩,难道就找不出多声性的音乐吗?为找到答案,樊祖荫老师开始了他的中国传统多声性音乐研究旅程。

一、樊祖荫多声音乐研究成果归纳

樊老师有关中国多声音乐的研究视角非常广泛,成果丰硕,体现了中国传统多声部音乐研究上最为重要的理论创见。本人阅读了樊老师发表的部分文章和书籍,对这些成果与创见有了初步的了解,但也发现对其进行一个全面的总结将是一个很困难的工作。所以,本文并非是对樊老师在中国多声部音乐研究上的全面总结,只是学习之后的粗浅认识。基于本人的理解,把樊老师在相关方面的研究成果归纳成以下十个方面。

(一)概述性研究

所谓“概述性研究”,即针对中国传统多声性音乐进行整体的考察与论述,其论述焦点主要集中在多声性音乐的起源、发展、流布和记谱方式等问题,也包含多声部的分类,以及对多声音乐形态的概述。《中国多声部民歌概述》①载《浙江艺术职业学院学报》2003 年第1 期,第45—49 页。一文,追溯了中国多声民歌的起源、主要的流传族群、表现内容、歌唱形式、织体形式、和声类型等内容。文章认为,早期的人声“大混唱”已经具有了多声的因子。樊老师反对中国的民间合唱是由西方基督教传入的认识,在《多声部民歌的产生与发展》②载《当代音乐》2016 年2 月号(下),第1—4 页。一文中,他进一步说明了中国多声部民歌起源于“大混唱”之观点,强调了审美趣味在形成多声部民歌上的作用,并用“布依族群众对有些不成熟的歌手在演唱中把二声部无意间唱成单声部齐唱时,则会讥笑为‘公母相混’”的说法加以证明。

《中国多声部民歌概述》列举了流传有多声民歌的29 个民族,比在《我国多声部民歌的分布与流传》③载《音乐研究》1990 年第1 期,第13—18 页。一文所列举的23 个民族多了6 个,可见其在研究过程中视野在逐渐扩大,研究在逐渐深入。在《我国多声部民歌的分布与流传》一文中,把中国少数民族多声部民歌的形成原因归结为生产劳动方式的影响、生活风俗的影响、语言的影响、自然条件的影响、歌手素质的影响和审美意识的影响等诸多原因。从早期的“大混唱”,在受到各种因素的影响之后逐渐形成了不同形式的多声部,这其中显示出一种历史的发展脉络。既然多声部音乐在其形成与发展过程中受到各种不同因素的影响,就必然会在音乐形态上有所差异,从而形成不同的类型。因此,《中国多声部民歌概述》又扩展出了相关多声音乐的许多其他问题,诸如多声部民歌按照功能类型可分为劳动生产类、生活风俗类、祭典仪式类、传说故事类和社会斗争类;多声部民歌的歌唱形式分为由二人或三四人组合而成的重唱,和由多人组合而成的合唱;把多声部民歌的织体形式分为支声型、主调型和复调型三类;把多声民歌的和声特点归纳为以五声式自然音程和以四、五度以内的密集式音程为主的构成方式,其中以大二度和纯四、纯五度及小三度音程的运用最多。而且,如果多音和音出现在三声部以上的旋律进行上,音与音之间的纵向结合便可产生和声音响。和声结构方式主要有以下两类:一类是由大二度与纯四、纯五度音程组成的和音结构,其中既可以是大二度或四、五度音程本身的叠置,也可以由大二度与四、五度音程相结合而构成;另一类是由do、mi、sol 或la、do、mi 三个音组成的三度和音结构。此外,《多声部民歌的采录记谱与分类方法》(《中国音乐》1992 年第1 期)一文,对多声部民歌的录音、记谱和分类问题进行了论述。

(二)多声部民歌研究之研究

此类文章是对研究多声民歌的文献进行分析与综述,其中包含两篇文章。一是发表于《中国音乐》1991 年第1 期的《多声部民歌研究四十年》。该文通过对40 年间有关多声部民歌研究的综述,把我国现存的多声部民歌按照题材内容进行了分类,其中有依存于某些劳动生产方式的多声部劳动歌曲,以及存活在民族传统风俗活动中的以表现爱情、婚恋为主要内容的多声部风俗歌曲。

另外一篇是发表于《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2009 年第3 期的《近三十年来的中国多声部民歌研究及展望》,该文总结了1978 年后30 年间涌现出的对多声部民歌的研究成果,提出了拓宽其研究层面的设想和要求。其中包括:加强与国外多声部民歌的比较研究,因为多声音乐是世界各国共生现象;加强民间多声部音乐的整体研究,即把多声音乐的研究延伸到戏曲音乐、说唱音乐和民间器乐;加强与创作、教学相结合的应用研究。

(三)不同族群的多声部音乐个案研究

对中国不同族群所拥有的多声音乐品种的研究,是樊老师数十年音乐研究的重点,所获得的成果也最多,④主要有(以发表年代为序):《浙江畲族民歌的音乐特点》,《中国音乐》1984 年第2 期;《广西仫佬族民歌的风格特点》,《人民音乐》1985 年第5 期;《丰富多彩的毛难族民歌》,《广州音乐学院学报》1985 年第Z1 期;《畲族“双条落”的基本规律及其偶然因素》,《中国音乐》1985 年第1 期;《简论多声部的号子音乐》,《中国音乐学》1986 年第2 期;《布依族、壮族多声部民歌之比较研究》,《音乐研究》1987 年第2 期;《论汉族的多声部民歌》,《音乐艺术》1988 年第1 期;《云南多声部民歌研究》,《中国音乐》1988 年第2 期;《羌族多声部民歌的种类及其音乐特征》,《中国音乐学》1992 年第1 期;《论壮侗语族诸民族的多声部民歌》,《中央音乐学院学报》1994 年第1 期;《壮侗语族与藏缅语族诸民族中的多声部民歌之比较》,《中国音乐》1994 年第1 期;《壮侗语诸族民间音乐原始形态的初步构拟》,《音乐研究》1996 年第1 期;《刀朗木卡姆多声形态研究》,《音乐研究》2001 年第1 期;《阿美与布农的多声部民歌之比较研究》,《中央音乐学院学报》2002 年第1 期;《侗族大歌在中国多声部民歌中的独特地位》,《贵州大学学报(艺术版)》2003 年第2 期;《“潮尔道”——蒙古族长调艺术和潮尔艺术中的珍品》,《音乐研究》2009 年第5 期;《绍剧中的多声部音乐》(与车文海合著),《中国音乐》2014 年第2 期;《汉族的多声部民歌及其生存现状》,《当代音乐》2015 年第3 期等。对揭示中国所拥有的多声音乐品种及其构成规律起到了至关重要的作用。其中《刀朗木卡姆多声形态研究》一文,把刀郎木卡姆的多声织体分成了和应型织体、支声型织体、主调型织体和复调型织体。《汉族的多声部民歌及其生存现状》主要就汉族劳动号子中的多声音乐进行分析,其中包含行船号子与林区号子。樊老师认为,这类音乐在和声音程中除了大、小三度和纯四度之外,大量运用大二度音程,并在句尾拖腔上形成大二度的平行进行,最后以大二度斜向进入主音同度结束,构成“广西式终止”的典型终止进行方式,而这一和声特点,与广西的壮族、瑶族、毛南族和仫佬族的多声部民歌是一致的。文章特别分析了横县的多声部山歌的歌唱组合形式,其中有一男一女或两男两女的混声重唱,民间把两个声部分别称之为“公”“母”声;以及二声部同起同收,以大致相同的节奏唱同一歌词,构成支声织体。

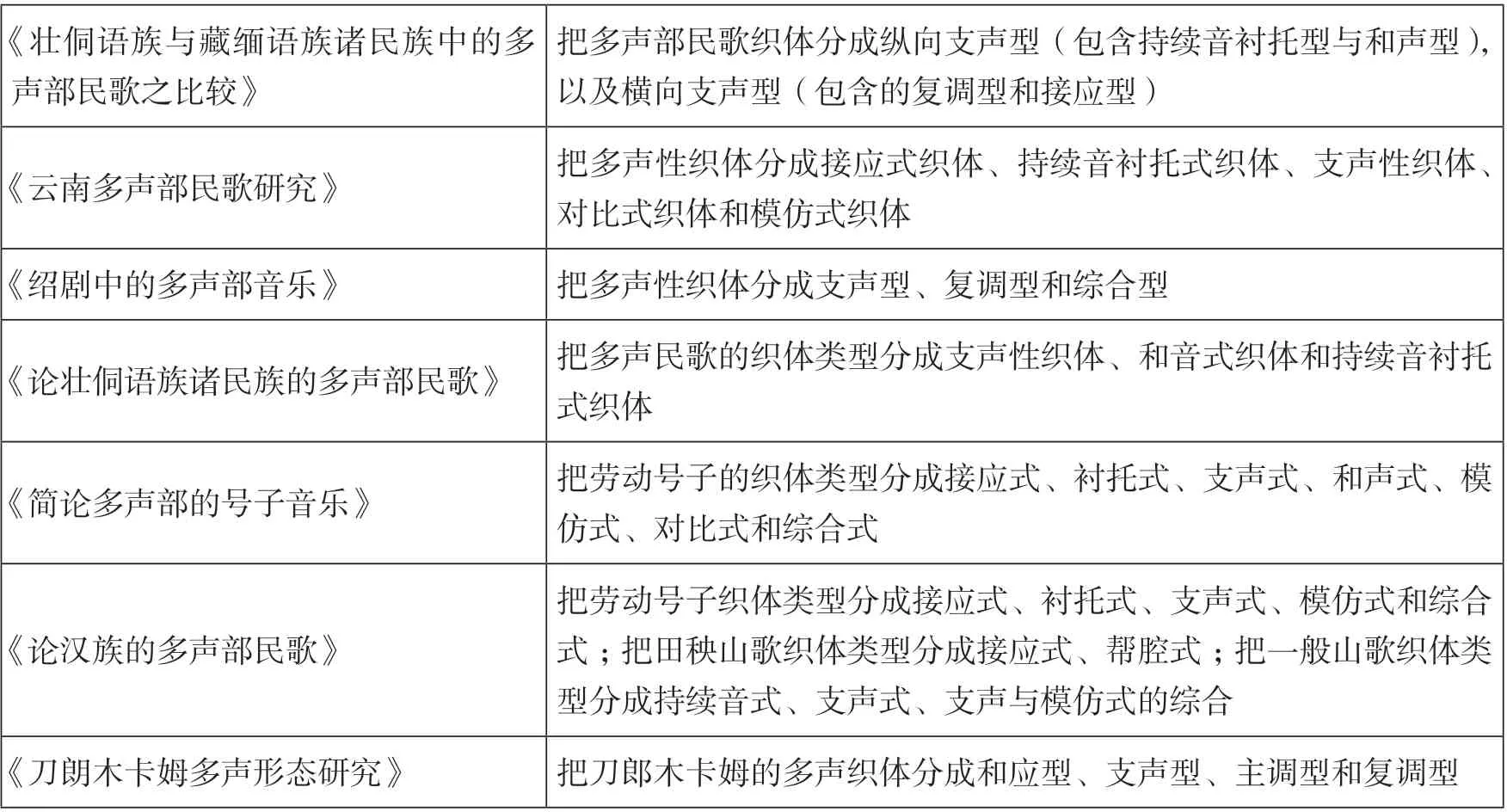

表1 列举的是在数篇文章中统计出的对不同地区和民族的多声性织体的类型划分,从中可以看出樊老师在分析多声民歌中的思维方式和对多声民歌的认识。

表1

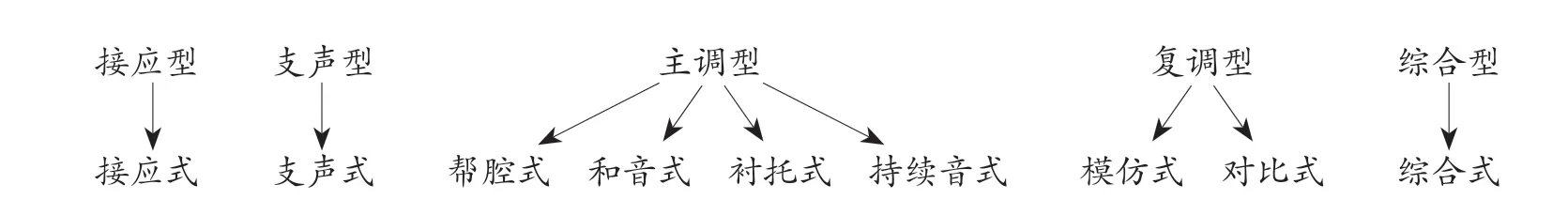

无论文章中把某种织体称为“型”或“式”,其内涵都是指“多声结构形态”,但是,有的多声形态之中又包含多个分支类型,这样就形成了织体结构形态的两个层次。把以上的所有多声性织体类型进行整合,可分为接应型、支声型、主调型、复调型和综合型五大类型,以及接应式、支声式、帮腔式、和音式、衬托式、持续音式、模仿式、对比式和综合式等九种方式。分析五大类型和九种方式,我们可以将其关系归纳如下(见图1)。

图1

这五大类型和九种方式体现出樊老师所分析和总结出的中国多声部音乐在声部织体关系上的基本认识,也是直至今日,在中国多声部音乐研究上最重要的成果。樊老师在所发表的文章中对这些织体类型均有明确的界定。

(四)多声部民歌的形态特点

这部分成果对中国多声部民歌的节拍节奏、调关系、曲体结构,以及织体形式进行了研究。如樊老师连续在《中央音乐学院学报》发表的系列文章:《多声部民歌的节奏节拍形式研究》(1990 年第1 期)、《多声部民歌的调发展手法研究(1990 年第3 期)、《论变唱——中国多声部民歌创作方法研究》(1992 年第2 期)。《多声部民歌的调发展手法研究》就中国多声部民歌的调式“渗透与重叠”和调式的“转换与重叠”进行了专门的分析。《多声部民歌的节奏节拍形式研究》就多声部民歌的节拍类型和节拍与节奏的复合方式进行梳理。在节拍类型上包含自由性的节拍和均匀性的节拍;在节拍与节奏的复合方面包含不同节拍类型复合、模仿式节奏的复合,以及不同速度的复合。《论变唱——中国多声部民歌创作方法研究》论证了中国多声部民歌不同声部之间的旋律演进关系。“变唱”即演唱时对旋律的装饰变化,其中包括:(1)不同声部的同时变唱,即两个或多个声部采用相同节奏或不同节奏进行旋律加花、互补与派生;(2)不同声部的先后变唱,即两个或多个声部之间在整首歌曲中采用先后变唱,或在歌曲的某个部分中先后变唱;(3)综合性变唱,即在三个声部以上的变唱中,某两个声部采用同时变唱,而另外声部则采用先后变唱。

此外樊老师还撰写了《横向变唱与多声部民歌中的变奏曲体》一文,论证了由于变唱所引发的不同声部间的曲体变化,其中包含平列式变奏体、回旋式变奏体、起承转合式变奏体和递增式变奏体。樊老师认为:“在音乐的陈述和发展过程中,将前面已出现过的主题或其片段,经过改变音乐构成和表现因素(如音高、节奏、和声、织体及调性等)中的一个或几个方面之后加以再次呈现,以使基本乐思得到深化和发展。横向变唱即是一般音乐术语中的变奏,变奏作为基本的音乐发展手法之一,不仅广泛地运用于结构段落的内部,而且还常常运用于全曲的结构段落之间,从而使其具有曲式构成上的功能和意义。”⑤载《音乐研究》1992 年第1 期,第54 页。

樊老师《中国多声部民歌的织体形式研究》一文,就中国多声部民歌的织体类型、支声性织体形成的原因、各声部演唱时的“分”“合”关系、声部进行特点、支声体类型的形象意义、主调型织体(即某旋律为主要旋律)的类型、复调型织体的类型等,进行了深入的分析和归纳。在支声性织体形成的原因上,樊老师认为,这主要是因为“同一曲调在流传过程中产生的不同变体在众人合唱时‘叠合’而成的。这种形成方式主要出现于劳动号子的和唱声部中”⑥载《艺术探索》1991 年第1 期,第3 页。。

(五)中西多声音乐比较研究

此方面的研究主要有:《我国民间多声与西方近现代音乐》《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》《从中西多声部音乐的比较谈起》《论支声音乐》《从“多声部民歌”一词的英译谈起》。⑦分别载于《中国音乐学》1987 年第2 期、《中国音 乐》2016 年第1 期、《黄钟》1991 年第1 期、《中国音乐》1983 年第1 期和《人民音乐》1992 年第11 期。

《我国民间多声与西方近现代音乐》一文从四个方面比较了西方音乐与中国多声音乐之间的差异,即调式交替与调式重叠之间的差异、双调或多调重叠的差异、以四五度或二度为特征的和声结合,以及多声结构形态方面的差异。尽管中国民间多声音乐中的多声织体结构形态十分多样,但其中主要有支声型、主调型(包括和声式固定音型衬托、持续音衬托)和复调型(包括模仿式、对比式)三类。在当代专业音乐创作中,常常可以看到有些作品明显借鉴了传统音乐的因素,传统多声音乐对以西方音乐为原则的专业音乐创作也产生了直接的影响。这种影响可能是专业音乐家在创作中无意识的返璞归真,也可能是有意识地运用本民族的民间音乐材料的结果。

《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》是樊老师的一篇力作。该文就中国传统多声音乐的思维特征和中西和谐观念进行了专题研究,总结出普遍存在的织体类型与和音形态。从和音的纵向组合方式上看,中国多声部音乐有两种形式,一种是由纯四度、纯五度、大二度及小三度和声音程组成的五声性和音结构,另一种是泛音性和音结构。樊老师认为:“中国传统多声部音乐的发展情况与欧洲迥然不同,它坚守着横向的线性思维定式,着眼于旋律及其变体的叠合进行,在纵向关系上则处于自由而随机的自然结合的状态。这种思维方式直接影响到多声音乐的结构、技法以及观众的审美选择。”中西音乐之间的异同在于“和而不同”与“不同而和”。

《从中西多声部音乐的比较谈起》一文,就中国传统音乐中的多声思维与多声技法为什么一直停留在民间自发阶段,未能发展成为一个完整体系的问题进行分析。樊老师一方面认同沈知白先生《和声在中国已往不能发展的原因》(《音乐艺术》1982 年第2 期)一文的说法,即从不同的宗教与音乐的关系和中国长期的封建制度阻碍多声音乐发展来阐析。与此同时,樊老师也认为,对此还可进一步从科学技术发展与音乐的关系,以及中西方不同的审美选择、传统思维方式及其艺术表达方式等方面进行深入的探讨。

《论支声音乐》一文进一步论述了作曲家在专业音乐创作中运用支声的创作方法,即在纵向或横向上与其他织体相融合,构成混合织体,包括装饰性分支声部与主调的伴奏音型相结合,支声与对比复调相结合,或支声与模仿复调相结合。

《从“多声部民歌”一词的英译谈起》一文,就“支声音乐”相对应的英文词汇heterophony 谈起,阐述了多声部音乐的基本内涵。而在《我国民间多声与西方近现代音乐》中认为,支声音乐是世界各地古老的民间音乐中普遍存在的一种织体形式。

(六)多声部民歌的和声研究

既然是多声部音乐,声部与声部之间一定会有纵向的和声关系。樊先生发表在《中国音乐》1988 年第4 期的《多声部民歌的和声特点》一文,研究了中国多声部音乐的和声材料,以及和声的运动逻辑。中国各民族多声部民歌在和声材料上包含和声音程(即三度叠置的)和多音和音(非三度叠置的)两大类;和声运动逻辑是通过组成各声部的旋律—调式逻辑关系表现出来的,其中,主音同度的和音是稳定的,其他和音是不稳定的。

樊先生撰写的《五声性调式和声研究》(《中国音乐学》2017 年第1 期)一文,进一步阐述了中国多声音乐的和声特点与五声性和声的和弦结构,从和声与旋律的关系来看,和弦结构主要包括三度结构、四五度结构、二度结构、纵合性结构,以及混合结构。

(七)演唱方式方法研究

在樊老师有关中国多声部音乐的研究中,其重点研究对象是各地和各民族的民歌。在樊老师看来,中国多声部音乐的形成与不同组合的演唱方式有关。《多声部民歌的演唱形式与演唱方法》⑧载《当代音乐》2016 年3 月,第1—4 页。一文,把演唱方式总结为合唱类和重唱类两种。合唱类中有男声、女声、童声、混声,以及以合唱方式形成的男女对唱;在重唱类中有男声、女声、童声、混声,以及以重唱形式构成的男女对唱。其中,一领众和与突出高声部是各类演唱组合中最具特色的两个特点。文章还总结了各种嗓音的运用。

(八)民间多声部合唱研究

如前所述,樊老师把多声部民歌的演唱类型分成“合唱类”和“重唱类”;而在研究多声部民歌的形态特点时则把焦点放在了织体形式、调关系、和音/和声关系,以及曲体结构和节拍节奏等。

在樊老师的研究成果中,有三篇文章专门就合唱类的民间音乐形式进行了形态分析。《广西民间合唱的多声结构形态》 (《音乐艺术》1984 年第2 期)则把广西的民间合唱类型划分为:分声部式支声合唱、和声式合唱、持续音合唱(其中又包含衬腔式持续音、加装饰的持续音和固定音型的持续音)、对比式合唱,以及模仿式合唱。《广西民间合唱中的调发展》(《中国音乐》1982 年第2 期)把该地区的民间合唱的调式特点描述为:同宫系统的纵向渗透与横向交替、不同宫系统的同主音交替、瑶族民歌中的二度关系转调。《广西民间合唱的和声音程特点》(《中央音乐学院学报》1982 年第4 期)一文把该地区的合唱音程关系划分为:窄音程、不同调式的音程运用、大二度和声音程的运用几部分。文章特别论述了大二度音响产生的紧张度和不稳定性的解决问题。樊老师认为,这种大二度的应用所造成的紧张感和不稳定性同样需要解决,其解决方式与西方和声学中的方法不同,在广西,这种不协和的解决是采用主音同度的方法,这种终止方式是当地唯一的解决去向。

(九)多声乐器研究

2012 年,樊老师的“中国传统多声部音乐形态研究”获得了国家社会科学基金艺术学项目重点课题立项。作为阶段性成果之一,樊老师和王硕共同署名发表了《中国民族乐器中的多声乐器》(《音乐艺术》2015 年第1 期)一文。该文是对多声乐器的构造和多声原理的探究。文章论道:在中国的民族乐器中,以多管、多弦为构造特征的乐器具备演奏多声音乐的可能性;不同构造的乐器在多声构成方式上既有自身的特点,又在客观条件上具有共性。

(十)中国传统音乐多声思维研究

2017 年,樊老师发表了一篇名为《关于线性思维与音乐术语——中国传统音乐研究中的两个问题》(《黄钟》2017 年第1 期)的文章,专门讨论了中国传统音乐多声思维的问题。文章认为,中国传统音乐的思维方式,以横向线性思维为其特征,但是,这并不是说中国音乐只是单声部的旋律,在同一旋律的变体中有各种叠合方式,形成了进行中的多声性。所以,中国传统音乐是线性思维,但并非单声线性思维。在研究和声与传统多声部音乐时,运用最为频繁的音乐术语有和声、和音、音程、和弦、对位、织体、支声、复调、模仿复调、对比复调、主调、固定音型和持续音等等。由于这些术语几乎都是从欧洲引进的,在中国传统音乐文献中找不到相对应的词语,怎样运用这些概念和术语是一个难题。

在谈及以上各类成果之后,我们必须提及樊老师在多声音乐研究上的一部重要论著《中国多声部民歌概论》⑨人民音乐出版社1994 年版。。这部巨著综合了以上各类成果,就多声部民歌相关问题而展开讨论。在上、中、下三编中,樊老师就多声部民歌的产生、发展、消亡、题材、与其他民间音乐的关系等问题展开讨论;就23个民族的多声部民歌展开个案研究;对多声部民歌的音乐形式要素、演唱形式和方法、声部的构成、节拍节奏特点、调式调性特征以及织体形式、和声特点、曲式结构等进行分析。可以说,这部巨著是体现樊老师多声部民歌研究的重要文献,也是中国传统音乐,特别是中国少数民族音乐教学与研究中的重要文献。

二、对樊祖荫教授多声音乐研究的几点认识

通过以上的叙述,我们大致可以了解樊祖荫老师在中国多声音乐研究上所取得的令人骄傲的成绩(当然,此文的总结一定是不全面的)。笔者通过学习这些文献,对樊老师的研究有几点感受。

(一)中国多声音乐的民间性

西方有复调音乐,中国有复音音乐,这两者都是多声性的,但性质不同。西方的复调属于专业音乐创作领域,而中国的复音音乐属于民间音乐领域。然而,西方复调音乐也有其发展的历程。以西方音乐思维来探讨音乐的织体,可以把不同的音乐类型分成单旋律音乐(monophony)、复音音乐(polyphony)和主调音乐(accompanied music)。复调音乐在16 世纪以前称为“复音音乐”(polyphony),16 世纪以后称为“复调 音 乐”(counterpoint)。counterpoint 一 词来源于拉丁语nota contra nota,其本质含义是“音对音”。之后,逐渐发展为一音对多音,多音对多音,逐渐形成了旋律对旋律的不同类型。可见,西方的复音音乐(polyphony)和复调音乐(counterpoint)主要是两个或多个声部之间的关系,并形成了多种规则类型,诸如卡农、赋格等,成了一种可以通过书本学习而获得的作曲手法,并用于创作实践中。

但是,在世界上,还存在另外一种多声性的音乐,英文称为heterophony,其含义是几个声部一起演奏同一旋律,有些声部有意无意地偏离旋律音符而形成了多声部现象。这种现象是非规律性的,具有随机性特点,是在演奏实践过程中形成的,并运用于演奏实践之中,所以,不能通过书本学习而获得。樊老师坚信,中国各民族音乐中一定存在多声音乐现象,这需要学者进行深入细致的田野调查。⑩参见樊祖荫《壮侗语诸族民间音乐原始形态的初步构拟》,《艺术探索》1997 年第4 期,第163 页。在《从“多声部民歌”一词的英译谈起》⑪载《人民音乐》1992 第11 期,第13 页。一文中,樊老师论及英文词汇heterophony 的概念和多声部音乐的内涵,认为中国多声部民歌是有意识的歌唱行为,从“双声”“双音”“哈双”等名称即可以看出这种有意识的歌唱行为方式。在《浙江畲族民歌的音乐特点》一文中,樊老师则更进一步地论述了中国多声音乐产生的原因:“(一)开始唱时,其中一人未能准备好,晚进来一、二拍;或中途忘词,想起来再补,于是形成‘模仿’。(二)齐唱开始为同度,时间一长,有人底气不足而降低调门,于是形成‘平行进行’。不过降低的度数常是固定的:四度(如同对唱时产生的低四度‘调交替’一样),这样,就临时构成四度平行进行,甚至四度卡农模仿。”⑫载《中国音乐》1984 年第2 期,第78 页。可以看出,由这两个原因所形成的多声现象与西方的heterophony 一词所指的支声完全一致。只是这类多声部民歌基本上起源于古代的“大混唱”,而且后来也没有走向“规范化”,没有形成有规律的结构原则与方式。根据樊老师的观点,这种民间的多声现象终将伴随劳动方式、风俗习惯和审美趣味的改变而逐渐消失。

(二)详细的归纳总结与未来的发展潜能

“多声音乐”说到底是音乐形态问题,没有对音乐形态的分析,在音符中找到多声音乐的存在及其存在方式,不可能论证中国多声音乐是否存在,也不能说明中国多声部音乐具有哪些与西方多声部音乐一样或不一样的特点。阅读樊老师的成果,每篇文章中均有对乐谱深入细致的分析,在复杂多样的、近乎无规律的音乐现象之中去努力寻找规律,由表层的统计,到深层的结构类型划分,这是一个艰巨的工作,特别是面对大量来自不同地区和民族的音乐样本时,没有扎实的音乐分析功底是不可能做到的。可以肯定,樊老师早先所打下的作曲技术理论基础在此发挥了重要作用。这其中有四个重要观点对笔者认识中国多声音乐产生了重要影响。

其一,多声部民歌织体形式的五大类型和九种方式。这是基于大量的音乐文本分析,归纳和总结出的具有规律性的认识。西方的比较音乐学和民族音乐学,虽然有从音乐到文化视角的变化,但音乐本体分析从来没有从研究中消失。樊老师在多声部音乐研究上所关注的主要问题,是中国传统音乐中是否存在多声部音乐现象,如果存在,它们是怎样构成的?回答这个问题,离开音乐本体的分析是不可能找到答案的。什么是“中国传统音乐研究”?什么是“民族音乐学研究”?什么是“把音乐作为文化来研究”?什么是“在文化中研究音乐”?这些问题其实都不重要,重要的是研究者感兴趣的问题是什么,以及为了寻求答案所采用的方法是什么。从这一点来看,在中国传统音乐研究(或民族音乐学研究)中,音乐本体分析不仅在过去是有效的方法,而且必将伴随未来的研究过程。

其二,在樊老师的研究中,和声问题是与多声问题平行的中心问题。由于声部之间会形成音与音的纵向关系,因此,在研究横向旋律线条的结构关系时,纵向的和声关系也是樊老师研究成果的中心内容之一。在分析归纳时,樊老师采用了“和声音程”和“多音和音”两个概念,以此来区分多声部音与音之间的音程类别,并得出了中国传统多声民歌的和声特点是以四、五度加二度或三度构成的密集式音程为主的结论。

其三,既然声部之间有音程及三音和音(和弦)的关系,那么,这些音程或和音就一定会有协和与不协和之分,而不协和的音程或和音所造成的紧张感则需要解决。这不仅仅是音乐规律的需要,也是人神经感官的需要。西方音乐在此方面有一套完整的理论与方法,中国多声民歌是怎样来处理这一问题的呢?樊老师认为,中国多声民歌中所采用的不协和音程与和音的解决办法是走向“主音同度”。

其四,通过樊老师归纳出的中国多声部民歌所采用的九种支声方式(即接应式、支声式、帮腔式、和音式、衬托式、持续音式、模仿式、对比式和综合式),我们可以看出,前七种都是以一个声部为主,其他声部支撑的方式;在对比式和综合式中,不同声部之间可能有并列性质。所以,樊老师认为,在中国传统多声部民歌中,高声部占据多声部的主导地位。

如果把上述四点作为规律性的总结,并运用到未来的专业化创作之中,在创作实践中加以丰富和完善,是否能够形成中国独特的“复调”(而非“复音”)呢?由此就可避免伴随劳动方式、风俗习惯和审美趣味的改变而使这些丰富多彩的多声音乐逐渐消失呢?这可能需要中国作曲家们的思考与努力,也使樊老师的研究成果能够为中国专业音乐的发展发挥应有的作用。

(三)“多声”概念与内涵的拓展

由于中国传统音乐种类繁多,随着研究的深入,樊老师逐渐把研究视角从少数民族民歌扩展到汉族民歌,以及戏曲、说唱、器乐等不同的音乐品种和类型之中,探讨多声部音乐现象。在这种广阔的视野中,逐渐拓展“多声性”概念的内涵与外延,在突出横向旋律关系的同时,逐渐把“多声”扩展到了音关系、节奏关系、音色关系、主奏与伴奏等声部之间的关系,等等。

比如,在《中国民族乐器中的多声乐器》一文中,通过乐器构造、演奏方法,以及主弦与空弦之间等不同视角,探讨了中国各类民族乐器的多声现象。另外,中国独具特色的锣鼓乐乐种采用不同的打击乐器,其中包括不同形制的鼓,型号不一的大锣、小锣、大铙、大钹、铛子和小镲,等等。这些乐器在合奏中击打不同的节奏,构成了复合节奏关系;在音色上更是各不相同,构成了复合音色的关系。樊老师在《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》一文中说道:“锣鼓乐合奏,即是不同的音高、音色与节奏的纵横向结合体,其中的节奏与其他种类的音乐相同,起着骨架与组织的作用,各乐器之间不同的节奏形式构成各种节奏对位。其织体的形式,以往多列入复调型的节奏对位,也有主张为主调性的,实际上,它是包含有各种织体成分的、具有锣鼓乐自身特色的综合型织体。”⑬参见注⑦。

(四)审美选择依然是中国多声音乐产生的基础

樊老师在认同音乐文化属性的同时,坚守把多声音乐作为一种“艺术”现象,确立审美对多声现象产生的决定性作用。在《浙江畲族民歌的音乐特点》一文中所论述的由于演唱失误造成的分声部现象,虽然“带有很大的偶然性,并不是歌者有意识地去构成的,因此,还算不得通常意义上的‘多声部’。不过,从中似乎也可窥见民间多声音乐的发端:这种偶然产生的现象,如果符合审美要求而多次重复,一经成为有意识的活动,就可能逐渐形成多声思维”⑭参见注④。。布依族群众把双声部唱成单声部称为“公母相混”。可见,审美意识在中国民间多声部形成上发挥着重要的作用。从“大混唱”,到由于演唱错误而产生声部误差,到有意识地强调这种误差,多声部的意识逐渐形成,在生产劳动方式、生活风俗、语言和自然条件等因素的影响下,中国各种各样的多声音乐逐渐成形,它成了中国传统音乐中的重要类型,也塑造了中国传统音乐多元一体的独有特征。

在《和而不同与不同而和——中国传统多声部音乐的思维特征与中西多声结构差异原因之探究》一文中,樊老师强调了中国传统音乐的“多线”思维,认为:“这种思维方式直接影响到多声音乐的结构、技法,以及观众的审美选择”⑮参见注⑦。。“和而不同”体现了中国哲学对和谐的理解,“和”是两个不同的事物能够相向而行,既符合规律,又各不相同;“不同而和”体现了西方哲学对和谐的理解,是两个不同事物在对立中达到和谐。中国的审美规律是“和谐统一”,而西方审美是“对立统一”。所以,在“原生性”和“自发性”的中国传统多声部音乐之中,依然包含着深层审美规律的驱使。

——为混声四声部合唱而作