马王堆三号汉墓“遣册”中的几支乐事简及其他

文◎许继起

关于马王堆三号墓墓主的身份及其政宦经历,至今学界存在很多争议。①关于三号墓墓主身份,学界主要有两种说法。其一,墓主是利豨的兄弟。参见湖南省博物馆、湖南省文物考古研究所编著《长沙马王堆二、三号汉墓:(第一卷)田野考古发掘报告》,文物出版社2004 年版;高至喜《马王堆三号墓的墓主到底是谁》,《中华文华论坛》2000 年第3 期;黎石生《长沙马王堆墓主再议》,《故宫博物院馆刊》2005 年第3 期;等等。其二,墓主是利豨。参见孙慰祖《马王堆三号墓墓主之争与利希封泥的复原》,载《上海文博论丛》(第2 辑),上海辞书出版社2002 年版;孙慰祖《马王堆出土印章与封泥之再研究》,《湖南省博物馆馆刊》(第1 辑),船山学刊杂志社2004 年版;陈松长《关于马王堆M3 墓主身份的再认识》,《文物》2003 年第8 期;傅举有《马王堆墓主之争三十年》,《中国文物报》2004 年7 月28日,第4 版;《马王汉墓三位墓主的身份》,《中国文物报》2017 年10 月17 日,第7 版;等等。关于墓主的政宦经历,学界基本认同其军事将领的身份。该墓随葬“遣册”简文,记录了较丰富的乐器、乐人及演奏情况,尤其是其中所记“大鼓”“建鼓”之器,详细辨析二“鼓”之间的名义关系及其性质,对研究墓主的军事身份具有重要意义。另外,“遣册”简文的排序,对认识器物的组合,辨析其中蕴含的制度礼仪颇为重要。正确的乐事简排序,有助于认识乐器的组合关系、演奏方式、人员配置和随葬礼仪。本文尝试对几支乐器简文的排序及释读问题提出新的看法。

一、关于几支乐事简的排序

在马王堆三号汉墓出土的“遣册”中,部分简文记载了随葬的乐器和乐人,这在该墓东西壁帛画和出土的实物乐器、乐俑中均有体现。乐事简文正确的排序及释读,有助于认识乐器组合配置、表演方式、编悬制度及随葬礼仪,应该引起重视,否则会引起对音乐史的错位理解。本文先就学界目前对三号墓“遣册”简文的几处排序和释读谈几点意见。现依《长沙马王堆二、三号汉墓:(第一卷)田野考古发掘报告》所录“遣册”简文②本文关于简文编号主要依据《长沙马王堆二、三号汉墓:(第一卷)田野考古发掘报告》,下文简称《报告》;简文释读文字主要依据裘锡圭主编《长沙马王堆汉墓简帛集成》,中华书局2014 年版,下文简称《集成》。另外,《集成》对三号墓“遣册”简文做了重新编号,其编号附于本文所引简文之末。关于《集成》对简文及释读文字调整的理由,参见《集成·一号墓竹简遣册》“说明”,第174 页。以上两部著作,对“遣册”乐事简简文的整理功莫大焉。,将相关乐事简列之 如下:

简一〇 鼓者二人。/23

简一一 铙、铎各一,击者二人。/11

简一三 钟、鏺(钹)各一楮(堵)。/242

简一四 大鼓一,卑(鼙)二。/22

《报告》和《集成》在简文的排序上,主要依据五支“木牍”简文、东西壁帛画和出土器物的位置等。如两者均将简九/9、简一一/11,置于木牍简四二/21“右方男子(明)童”前,主要是由于这两支简文的内容,最能明确地在西壁帛中找到相应的图像,同时符合在简四二/21 木牍简文中的总结性文字。在“遣册”中,有些简文所记名物,既没有图像说明,也没有实物出土,此类简文相对较难归类。在上述简文中,《集成》将其中四支乐事简重新编号后,置于简四二/21“右方男子(明)童”小结木牍简文之后,如下:

简一四 大鼓一,卑(鼙)二。/22

简一〇 鼓者二人。/23

这四支简文内容主要跟军乐器有关,下面来分析一下其排序的问题。“木牍”简文主要是对前文所记人物、车马、器物和服饰等物品的小结性文字,显然是排序简文最直接的参考。上述四支简文与另外一支简十六/26“遛狗二”,并置于“右方男子(明)童”木牍小结简文之后、简四七/43 “美人四人……”之前。这五支简均非木牍简,是上附“右方男子(明)童”类简,还是下从“右方(明)童女子”类简呢?五支简文的归属,似乎些暗昧不明。

先谈一下四支乐事简,从内容上看,前两支简:简一四/22 和简一〇/23,应该是对简九/9“建鼓一,羽旌(飭—饰),卑(鼙)二,鼓者二人,操枹(抱)。”的补充说明。后二支简:简一五/24 和简一二/25, 与简一〇/23 在内容表述上有一致性。考虑到这四支乐事简所记乐器,均为军用乐器,不能归于“右方女子(明)童”类简。如果置于“右方男子(明)童”前,与相关记录军用乐器的乐事简相从,似乎没有不妥,反而归属会更为明确。

关于简十六/26“遛狗二”,此简文与前四支乐事简却毫无联系。《集成》注释说:“二、三号墓报告:或可释为宠物的爱犬。伊强(2005):从文字书写风格上看,此简与男子明童类(附简除外),女子明童类非常一致。但此简所记内容不见于小结42 木简(木牍)和小结简59(木牍)。对照江陵凤凰山八号墓遣册‘马一匹,犬二’、‘遛犬’大概是一种犬的名称。”④同注③。据《周礼·秋官司寇》有“犬人”职:“犬人,掌犬牲。凡祭祀,供犬牲,用牷物,伏瘞,亦如之。”《礼记·曲礼》孔颖达疏云:“大者为犬,小者为狗。”“遣册”记有“狗巾羹(一)鼎”“狗苦羹一鼎”,或为祭品,或为食羹,均以“狗”为祭、食之材,而不用“犬”。依此,“遛犬”应该是随车马从行,非祭牲或食牲。《报告》题名东壁帛画的局部为“行乐图”,图中有车、马、随从,正飞奔驰骋,“遛犬”或与此图有关。因此,将简十六/26“遛狗二”明确归于“右方男子(明)童”木牍小结简文前较为合适。

《集成》将简一三/242“钟、鏺(钹)各一楮(堵)”,置于简五三/243、简五 五/244 和简五六/245 等三支简文前面,此三简记录的相应乐器是:北椁箱出土的琴(北173⑤《报告》对出土器物的编号,下同。),西椁箱出土的瑟(西32)和竽(西15)。编悬乐器与琴、瑟、竽等乐器合奏,本来是顺理成章(编悬铃存疑),但是将记录北椁箱出土琴的简五三/243 编于此,缺乏足够的理由。很显然,简五三/243 应与北椁箱出土的同类乐器并置,归于“右方女子明童”类简文比较合适。将记录编悬金石乐器的简文,与记录琴、瑟、竽等乐事简并置,看似合理,仔细思虑,似有拼凑。

由“各一楮(堵)”可以确定,这是一组编悬的乐器。《周礼·春官宗伯》“小胥”职:“凡县钟磬,半为堵,全为肆。”郑玄注:“钟磬者,编县之二八十六枚而在一虡,谓之堵。钟一堵,磬一堵,谓之肆。半之者,谓诸侯之卿大夫士也。”⑦李学勤主编《周礼注疏》(十三经注疏点校本),北京大学出版社2000 年版,第713 页。“楮(堵)”“肆”,是仅就钟、磬类的编悬乐器而言。尤其在秦汉之际的历史背景下,铃类乐器能否成编,能否与钟并列成“堵”“肆”,则需慎重考察。

李纯一先生曾对周汉时期的编铃问题做过考察,列举了七例有舌装置的铃,对其能否成编,提出了质疑。他对五例自名“铃钟”及“永命(咏铃)”,即楚王钟(1件)、陈大丧史钟(9 件)、敬侍天王钟(9件)、邾君钟(1 件)和鄦子钟(2 件),进行了分析,认为“这五例都是小型的钮钟和镈,因知铃钟的本义当是铃样的钟(镈),即钮钟(镈)。敬事天命钟自名咏铃,其义与歌钟相当。”⑧李纯一《中国上古出土乐器综论》,文物出版社1996 年版,第101 页。这五例“铃钟”的断代,均在春秋中期到春秋晚期。限于各种条件,李先生并没有对此类“铃钟”的音乐性能、音列结构等问题,做进一步的论证。

除了上述的情况,另外还有几例看似可以成编的情况。更早的是山东青州苏埠屯商代晚期8 号墓出土的8 件编铃,⑨山东文物考古研究所、青州市博物馆《青州市苏埠屯商代墓发掘报告》,载《海岱考古》(第1 辑),山东大学出版社1989 年版。另外,山东博物馆藏加拿大传教士明义士收集品,有同器型,西周10 件,共两型(6.996、6.970),每型各5 件,后者大小相次,因为是收集品,其序列不明。《中国音乐文物大系·山东卷》,大象出版社2001 年版,第120、122 页。按:为了叙述方便,仅从其大小有序的排列形式上称其“编铃”,下“南干渠”类编铃、“睡虎地”类编铃同,且仅示其时代不同。该墓同出鼎、簋、编铙和石磬等礼乐之器,说明此编铃可能已经具备了钟的某些礼仪功能。西周早期平顶山应公墓(M223),存铃舌1 件,圆槌状,高4.5 厘米;西周中期聴墓(M210),存铃舌1 件;两墓均被盗,实际编铃配置不明。西周中期应侯墓(M86),出土素面纹铃4 件,通高11.8—8.3 厘米;兽面纹铃1 件,高6.2 厘米;3 件铃舌。⑩河南省文物考古研究所、平顶山市文物管理局《平顶山应国墓地》,大象出版社2012 年,第47、418、451 页。西周晚期应伯墓(M95)出土编铃9 件,最大的高12.1 厘米(M95∶109),最小的高4.8厘米(M95∶24),铃内系椭圆形、半椭圆形槌舌,最长的有10 厘米。⑪河南省文物研究所、平顶山市文物管理委员会《平顶山应国墓地九十五号墓的发掘》,《华夏考古》1992 年第3 期,第97 页;《中国音乐文物大系·河南卷》,大象出版社1996 年版,第49 页。西周晚期枣阳郭家庙曾国墓地(GM21)出土7 件,大的高19.8 厘米(GM21∶44),最小的高11.2厘米(GM21∶39)⑫报告定名为“铃钟”,参见襄樊市考古队、湖北省文物考古研究所、湖北孝襄高速公路考古队《枣阳郭家庙曾国墓地》,科学出版社2005 年版,第242 页。又被称为“车饰铃”,参见张翔《郭家庙M30 出土的编钮钟》,《音乐研究》2016 年第5 期,第14 页。,多数体腔内有槌状铃舌;郭家庙M30 出土3 件“铃形钟”⑬郭家庙曾国墓出土此类铃器,又被称为“铃形钟”“钟形铃”,且推测其功能应该为棺饰,可能与慌帷有关。参见注⑫。。西周晚期到战国初(宣、幽时期)三门峡虢国墓(M2001∶39)出土6 件“兽面纹铃”,通高16.4—11.1 厘米,铃舌13.5—7.5l 厘米。⑭河南省文物考古研究所、三门峡市文物工作队《三门峡虢国墓》第一卷(上、下),文物出版社1999 年,第105 页。这种成编“铃钟”频繁地出现在西周中晚期到战国初期诸国君侯的墓葬中,有的伴有编钟、编磬等礼乐器出土。不过,对此类铃钟的音乐性能⑮冯光生《从曾国墓地编钟、编铃看钮钟的起源》,《音乐研究》2016 年第5 期,第19 页。、等级差别,以及相关礼仪功能始终无法确定,还有待于进一步展开研究。

战国时期出现了合瓦侈铣的小型编铃,如河北蔚县南干渠战国墓葬出土的10件(总602—610),铃体和瓦,平舞,半环纽,侈铣,编次有序,通高5.3—2.7 厘米,多有网纹、乳钉纹等。明器,同出的尚有10 件玛瑙环。⑯《中国音乐文物大系·河北卷》,大象出版社2008年,第57 页。江西乐平县鸬鹚乡韩家村附近出土战国铃6 件(与4 件青铜铎共装在一个陶罐内),分二式,宽扁、直铣;一种铣角长,一种略短,方格纹内乳钉纹,通高4.2—3.5 厘米,形似小型钮钟。⑰《中国音乐文物大系·江西、续河南卷》,大象出版社2009 年版,第71 页;乐平县文物陈列室《乐平出土战国铜编钟》,《江西历史文物》1979 年第1 期。山西昔阳县赵壁村农民整修农田时发现战国铜铃32 件,通高6.5—2.5 厘米,平剖扁圆形,半纽,平舞,有舌,铣角偏长,排序不明。⑱《中国音乐文物大系·山西卷》,大象出版社2000年版,第105 页。这类铃相比西周春秋时期的“铃钟”,普遍偏小,铃体呈扁圆状,侈铣,多有刻纹,又与普通马铃、车铃有别。⑲如河北邯郸百家村10 座战国墓出土的53 件铃,铃通高5.0—2.8 厘米不等,腔体基本呈圆筒型。墓葬有众多车马器出土,此类铃应该是车铃、马铃类。参见《中国音乐文物大系·河北卷》,第55 页。四川青川郝家坪战国2 号墓还出土一种镂空铃6 件(M2∶5),大小有序。⑳《中国音乐文物大系·四川卷》,大象出版社1996年,第21 页。此类“南干渠”类编铃,在形制上接近早期的棺铃,或为棺铃的衍生之器。

早期棺铃(其中有镂空铃),如虢国应公墓19 件,分三型,通高6.56—5.7 厘米;虢国太子墓22 件,分为二型,通高6.1—4.2厘米。[21]参见注⑭,第119、351 页。可以看出棺铃在使用制度上有所区别(比如大小),但是同类型的较多,基本不能成编。棺铃一方面是为了装饰棺椁,另一方面或具有某种神秘的礼仪功能,这可能对棺铃的声音提出了更高的要求。单从形式上看,“南干渠”类铃成编的排列,似是对铃的声音序列建立了更高的标准,这也是其所以可能成编的一个前提。上村岭虢国墓出土了57 件棺铃,其中也有镂空铃(1052∶68),但《报告》统归的“杂器类”,并未进一步分类。[22]中国科学院考古研究所《考古学专刊·丁种第十号·上村岭虢国墓地》,科学出版社1959 年版,第25 页。

上述西周中晚期至战国初期“钟”“镈”型的成编铃钟,到秦及汉初时期已经基本绝迹。镂空铃在汉代墓葬中偶有出现,而战国“南干渠”类编铃,似乎被一种“睡虎地”类编铃所取代。如云梦睡虎地秦墓M9 出 土4 件(M9∶65), 合 模 铸 成,方纽,有舌,两侧菱纹地饰乳钉纹,通高5.2、5、4.4、2.8 厘 米。[23]《云梦睡虎地秦墓》,文物出版社1986 年版,第45 页。山 西 闻 喜县岭西东乡七里店汉初墓葬出土9 件铃(541—549,残两件),两铣间径达6.6—2.6 厘米,同出有鼎、铜编磬明器1 件。[24]参见注⑱。江西省乐平市涌山镇车溪村庙背山出土西汉中晚期32 件(同出青铜铎14 件),二式,一式铣角长,一式略短。[25]《中国音乐文物大系·江西、续河南卷》,第72 页。广东省封开县南丰镇、开明村、思寮村,出土36 件铃,合瓦,直铣,铣角外奢,多数方格凸点纹或素面。[26]《中国音乐文物大系·广东卷》,大象出版社2010年版,第73—74 页山东博物馆藏加拿大传教士明义士征集件5 件铃(6.977 号),均大小相递,编列有序。[27]《中国音乐文物大系·山东卷》,第125 页。秦汉“睡虎地”类编铃,器型均偏小,多出于级别较低的墓葬,已经无法与上述春秋时期的“铃钟”相比,有的保留了铃与铎合装一器的现象,应是早期历史葬俗的延续。“睡虎地”类编铃的音列结构、排序特点、礼仪性能,以及是否可以成编等问题,也还有待学界 研究。

铃有悠久的发展历史,但是其成编也许要经历很长时间,很难定论。[28]李纯一认为,编铃的出现不会早于西周中期,参见《中国上古出土乐器综论》,第100 页。郭宝钧则认为,铃钟是铃到钟的过渡形式,参见郭宝钧《商周青铜器群综合研究》,文物出版社1989 年版,第10 页。从成编上升到“堵”“肆”的行列,意味着其礼仪功能也随之增强,这不仅需要提高制作工艺,更需要合理的历史契机。就像周代的甬钟、钮钟之所以产生并盛行,之所以不备“商”声,[29]郭家庙M30 南出土了10 件编钮钟,出现了“商”声,被认为是“目前所知、数量最多的音乐性能较为成熟的编钮钟”,参见注⑫。由于墓葬年代较早(西周晚期),这一现象值得重视,但与周代大多钟不备“商”声的认识矛盾。不仅仅是为了变化器物的音乐性能,更多的是为了改革殷商制度的需要。

由此来看,简一三“钟、鏺(钹)各一楮(堵)”中的“鏺(钹)”,是否可以解释为“铃”,而编铃乐器在汉之时是否可以编悬成“楮(堵)”,就存在很大的疑问。

观察原简文图片,简一三/242、简五一/35 两支简文中“钟、”“钟、”的“金”字旁,书写方式有明显的区别;“楮”“柜”二字左边的“木”字旁,前者短而紧凑,后者笔画偏长;在“一”(横)的写法上,前者往右下倾斜,后才平直。[30]参见《报告》“遣册”的“图版”资料中的原简图片。简五一/35 中“各”字上部分,似乎有连笔,从简文整体书写风格上看,此简也显得更为规整。依此,简一三/242、简五一/35 或是出于两人之手,但记录的可能是同一套编钟、编磬。

观察“遣册”乐器简文的内容,大致有这样一个书写顺序:乐器组合—乐器数量—乐器装饰—演奏者等。如把简一五/24与简一二/25 合读:“屯()于、铙、铎各一。击屯()于、铙、铎各一人”,其内容相继,文意可通。依据这个逻辑,我们把简一三/242 与简五一/35 合读:“钟、鏺(钹)各一楮(堵)。钟、(磬)各一,有柜(),击者二人”,可以看出,这两支简文,似是在记录、说明一套相同的编钟、编磬。出土实物编钟10 件,编悬10 件,各为一堵,合一肆,应该是对这两支简文内容较合理的解释。若上述成立,简一 三/242 的排序则需要重新考虑。

金石之器,乃国之重器。三号墓出土的编钟、编磬虽为木质,却具有代表墓主政治等级身份的实质意义,是否还随葬另外一套可以成“楮(堵)”的钟、铃编悬乐器存在很大疑问。虽然“遣册”主要是登记物品,并非专为属文,不过,“合读”的方式可以更好地理解两简内容,以便合理排序简文。

二、“遣册”中的大鼓、建鼓释名

在上述简文中,值得关注的是“大鼓”和“建鼓”的名义问题。[31]学界对建鼓的研究较多,本文只梳理“建鼓”与“大鼓”的关联关系。学界基本默认简一四“大鼓一,卑(鼙)二”和简一〇“鼓者二人”,是对简九所云“建鼓一”内容的另一种描述,对此并没有做更多解释,即“遣册”中“建鼓”即为“大鼓”。不过,准确地说,大鼓、建鼓二者既有联系又有分别。以下就二者名义及其性质谈几点看法。

首先,大鼓指鼖(贲)鼓。文献屡屡提到“诸侯执贲”,如《周礼·夏官司马》:“中春教振旅,司马以旗致民,平列阵,如战之阵,辨鼓铎镯铙之用。王执路鼓,诸侯执贲鼓,军将执晋鼓,师帅执提旅,旅帅执鼙,卒长执铙,两司马执铎,公司马执镯。”郑玄注:“《鼓人》职曰:‘以路鼓鼓鬼享,以贲鼓鼓军事,以晋鼓鼓金奏,以金铙止鼓,以金铎通鼓,以金镯节鼓’。郑司农云:‘辨鼓、铎、镯(钲)、铙之用’,谓钲、铎之属。”贾公彦疏云:“先郑云:‘辨鼓、铎、镯、铙之用,谓钲、铎之属’者。按《司马法》云:‘十人之长执钲,百人之帅执铎,千人之帅执鼙,万人之主执大鼓’,义与此同。故引之为证也。”[32]同注⑦,第900—902 页。贲,又作“鼖”,意为大鼓。《周礼·地官司徒》“鼓人”职云:“以鼖鼓鼓军事。”郑玄注:“大鼓谓之鼖,鼖鼓长八尺。”贾公彦疏:“云‘大鼓谓之鼖’,是训鼖为大。此唯两面而已,而称大者,此不对路鼓已上,以其长八尺,直对晋鼓六尺六寸者为大耳。”[33]同注⑦,第372—373 页。又云“以鼛鼓鼓役事”,郑注:“鼛鼓,长丈二尺。”贾公彦疏:“此既丈二尺,大于鼖鼓,不得大名,但鼖鼓长八尺,尚对晋鼓为鼖,明鼛鼓亦大可知。不可同名为鼖,故别以鼛鼓为号也。”[34]同注⑦,第373—374 页。《尔雅·释诂》:“大鼓谓之鼖。”郭璞注:“鼖长八尺,小者谓之应。”《说文·鼓部》:“大鼓谓之鼖。鼖,八尺而两面,以鼓军事。”[35](汉)许慎《说文解字》,中华书局1963 影印本,第102 页。孙诒让《周礼正义》:“此经王侯及军将所执路、贲、晋三鼓,郑谓皆建于所乘之车,此皆大鼓,必当车中建之,则执之者亦必居中可知。其师帅以下,皆小鼓,不必建于车中,则执之者自可居车左。”[36]孙诒让《周礼正义》,中华书局1987 年版,第2301 页。

又有以人事为大、鼓声为大的理解。如宋王昭禹《周礼详解》卷十二云:“路者,道之大。而人由之以致其通,惟能通,然后置于大矣,莫大于帝王,故以路鼓鼓鬼享。三鼓之制,无所经见。先儒以为雷鼓八面,灵鼓六面,路鼓四面,理或然也。以鼖鼓鼓军事者,路,大也;鼖,亦大也。道之大谓之路,物之大谓之鼖。鼓军事以鼖鼓,以人之事,于是为大也。”[37](宋)王昭禹《周礼详解》卷12“经部”,文渊阁四库全书本。宋王与之《周礼订议》引郑锷说:“国之大事,莫大于戎。鼖鼓长八尺,鼓四尺,中围加三之一,其声尤大。鼖,大也,字或为‘贲’,贲亦大也,故宜用以鼓军。”[38](宋)王与之《周礼订议》卷20“经部”,文渊阁四库全书本。

依上述经注,可以从鼓的形制、声制、用制等维度理解“大鼓”含义。其一,从形制上来说,是指鼓的尺寸大小,路鼓、鼖鼓、晋鼓和鼛鼓等鼓制尺寸,虽然各有分别,但是相比应鼓、鼙鼓等其他鼓制的尺寸都大,因此均可称为“大鼓”。其二,从礼制的角度上理解,路鼓、鼖鼓、晋鼓和鼛鼓等,主要是通过“别其名号”的方式,区分各鼓使用者等级分别及使用功能。如国君建路鼓、诸侯建鼖鼓、军将建晋鼓,而鼛鼓则主要是用来鼓“役事”。

由此可知:“大鼓”的名义,除了指鼓的形制大小外,更重要的是“别其名号”,这意味着各种大鼓在具体使用上,更重视其制度意义和礼仪功能,主要目的还是强调使用者的等级区分,在此前提下,大鼓的功能各自区别。

20 世纪70 年代在内蒙古发掘了和林格尔县新店子一号汉墓,该墓葬断代为东汉晚期,墓主为东汉乌桓持节校尉,是东汉派遣驻外夷的最高使节。此墓葬出土了丰富的壁画,壁画主要内容是展示墓主生前的升迁经历、任职出行及各种生活场景等。在壁画的榜题中有“行上郡属国都尉时”“繁阳令”“使节护乌桓校尉”,标示了墓主的政宦经历。在中室至后室甬道南壁榜题“大鼓”(见封二下,图1)“宫中□(鼓)吏”[39]内蒙古文物工作队、内蒙古博物馆《和林格尔发现一座重要的东汉壁画墓》,《文物》1974 年第1 期;内蒙古自治区考古研究所《和林格尔汉墓壁画》,文物出版社2007 年版,第99 页。,从壁画实物和摹本来看,此建鼓上有流苏伞盖,下有对虎型底座,击者一个人,旁从鼓吏数人。徐州青山泉水泥二厂M2 东汉墓,墓室甬道北壁也有建鼓壁画,但是无榜题。[40]邱永生《徐州青山泉水泥二厂一、二号汉墓发掘简报》,《中原文物》1992 年第1 期,第94 页。可见,延至东汉时期,“大鼓”与建鼓仍然有密切的关联。

题画建鼓于甬道墙壁的做法,是“建路鼓于寝”制度的一种遗留。关于路鼓的用法,除了文献所说用于国君征战外,还可用于祭祀、朝报、传警和申冤等。《周礼·夏官司马》“太仆”职云:“建路鼓于大寝之门外,而掌其政,以待达穷者与遽令,闻鼓声,则速逆御仆与御庶子。”郑玄注:“大寝,路寝也。其门外,则内朝之中,如今宫殿端门下矣。政,鼓节与早晏。”又引郑司农云:“穷谓穷冤失职,则来击此鼓,以达于王,若今时上变事击鼓矣。遽,传也。若今时驿马军书当急闻者,亦击此鼓,令闻此鼓声,则速逆御仆与御庶子也。大仆主令此二官,使速逆穷遽者,玄谓达穷者,谓司宼之属朝士,掌以肺石达穷民,听其辞以告于王。遽令,邮驿上下程品,御仆、御庶子、直事鼓所者。大仆闻鼓声,则速逆此二官,当受其事以闻音。”[41]同注⑦,第973—974 页。这里讲了路鼓的另外一些用途,有冤屈的官吏,可以敲击路鼓以求申诉;有邮驿急报,也可以击路鼓传警报信。依类推之,可知诸侯、军将等,可以在不同的场合建贲鼓、建晋鼓,所建之鼓相应的功能也随之变化。

关于建鼓,就其形制而言,主要特征是“柱贯中上出”“(木)贯而载之”。如《礼记·明堂位》:“夏后氏之鼓足,殷楹鼓,周县鼓。”郑玄注:“足,谓四足也。楹,谓之柱,贯中上出也,县,县之簨虡也。”[42]李学勤主编《礼记正义》(十三经注疏点校本),第948 页。《仪礼·大射》:“建鼓在阼阶西,南鼓。应鼙在其东,南鼓。”郑玄注:“建,犹树也。以木贯而载之,树之跗也。”[43]李学勤主编《仪礼注疏》(十三经注疏点校本),第301 页。建鼓为殷商“楹鼓”遗制,溯其源,则与更古老的“建木”“谤木”的谏政制度有关。之后,建鼓逐渐用于祭祀、战争、宴飨、大射和春秋振旅等各种礼仪。

从鼓制上讲,“柱贯中上出”“(木)贯而载之”的特征,决定了建鼓主要是建路鼓、建贲鼓和建晋鼓等各种大鼓。从使用者角度来说,如君王建路鼓、诸侯建贲鼓和军将建晋鼓,是随使用者的不同等级及使用的场合,植建不同的鼓型。如战争建鼓,孙诒让综合前代诸家之说,并结合文献所记战车的尺寸大小,认为在实战中,路鼓、贲鼓和晋鼓等大型建鼓,陆战载之于车,水战载之楼船等等;在祭祀、大射和春秋振旅等礼仪中,则需要放置于合理的方位。[44]同注,第2304—2305 页。

从词性上看,建鼓为动宾词组,建,有立、树之意。如《左传·哀公十三年》:“日旰矣,大事未成,贰臣之罪也。建鼓整列,贰臣死之,长幼必可知也。”孔颖达疏:“建,立也。立鼓击之与战也。”[45]李学勤主编《春秋左传正义》(十三经注疏点校本),第1923—1924 页。《国语·吴语》: “十旌一将军,载常建鼓,挟经秉枹。”韦昭注:“鼓,晋鼓也。《周礼》:‘将军执晋鼓。’建,谓为楹而树之。”[46]徐元诰撰,王树民、沈长云点校《国语集解》,中华书局2002 年版,第549 页。此时,“建”是动词,有植、树之意。

可以看出,大鼓、建鼓本来是两种词性,即并非是同一层面的称呼。“大鼓”着眼于形制之称,而“建鼓”则强调其用时的方式。不过,在后来的使用中,尤其在具体的使用语义环境下,两者渐而合义,大鼓即指建鼓。如马王堆三号墓“遣册”中的“大鼓一”,即指“建鼓一”;东汉壁画榜题“大鼓”下,则图画建鼓。辨析建鼓与大鼓在历史发展中的名义关系,有助于我们理解“建鼓”所代表的实质含义。

从出土实物资料看,在春秋战国时期及汉代早期墓葬中,出土了一定数量的建鼓类鼓跗(底座),多青铜制,也有木制和陶制,[47]枣阳郭家庙曾国墓(M1),发现了最早的建鼓,有木制鼓座和贯柱(鼓杆),柱身高3.31 米,其他详细数据未来公布。参见方勤、胡刚《枣阳郭家庙曾国墓地曹门湾墓区考古主要收获》,《江汉考古》2015 年第3 期,第3 页。有的伴有建鼓残件出土,研究者也纷纷提出了自己的看法,[48]参见孙机《记保利艺术博物馆所藏青铜鼓座》,《文物》1999 年第9 期;侯毅《鼓座、建鼓、战鼓》,《中原文物》2006 年第4 期;周亚《鼓座、建鼓及其他》,《上海文博论丛》2008 年第3 期;王厚宇、赵海涛《淮安运河村战国墓出土鼓车复原研究》,《中国典籍与文化》2007 年第1 期,等等。有的也进行了文物修复和复原工作。依鼓座外形及出土形式,大致可以将鼓座归为三类。

A 型,蟠龙镂空青铜底座,出土墓葬有许灵公墓、舒城九里墩墓和曾侯乙墓,另有上博馆藏品。[49]参见马新民、郭移洪、李元芝《叶县旧县四号墓春秋铜蟠龙建鼓鼓座的修复与保护》,《华夏考古》2012 年第3 期;安徽省文物工作队《安徽舒城九里墩春秋墓》,《考古学报》1982 年第2 期;中国社会科学院考古研究所编辑《考古学专刊·丁种第三十七号·曾侯乙墓》,文物出版社1989 年版;《鼓座、建鼓及其他》;南京博物院考古研究所、无锡市锡山区文物管理委员会《无锡鸿山越国贵族墓发掘简报》,《文物》2006 年第1 期;《记保利艺术博物馆所藏青铜鼓座》。国家文物局官网,曾报道山西警方追回一件“蟠螭纹青铜鼓足”,该鼓座直径77 厘米,高47 厘米,重80 公斤。据描述,上部三条蟠蛇相互纠结盘绕,似与上博馆藏品相似。(http://www.sach.gov.cn/art/2019/3/12/art_722_154156.html,2020 年2 月2 日)

B 型,蟠螭纹半球形青铜底座,太原金胜村88 号墓、太原金胜村674 号墓、随州擂鼓墩二号墓和无锡鸿山丘承墩墓(青釉陶制明器),另有保利艺术博物馆、上博馆藏品。[50]参见《中国音乐文物大系·山西卷》“太原金胜村88 号墓鼓座”条;《鼓座、建鼓、战鼓》;湖北省博物馆、随州市博物馆《湖北随州擂鼓墩二号墓发掘简报》,《文物》1985 年第1 期;《无锡鸿山越国贵族墓发掘简报》;《鼓座、建鼓及其他》。

C 型,车载建鼓底座,有淮安运河村墓、淮阴高庄墓、洛庄汉墓和危山汉墓。[51]参见淮安市博物馆《江苏淮安市运河村一号战国墓》,《考古》2009 年第10 期;淮阴市博物馆《淮阴高庄战国墓》,文物出版社2009 年版;济南市考古研究所、山东大学考古系、山东省文物考古研究所、章丘市博物馆等编《山东章丘市洛庄汉墓陪葬坑的清理》,《考古》2004 年第8 期;王守功、崔大庸《山东发现大型兵马俑》,《走向世界》2003 年第1 期;王守功《危山汉墓》,《文物天地》2004 年第2 期。按:危山汉墓墓主争议未定,王守功认为定于东汉比较合适,附列于上,仅作参照。关于“车载建鼓底座”的分类,未必确切。考虑到建鼓的实际应用,多可车载,姑且按出土方式别之。

除了博物馆藏品外,出土建鼓鼓座的墓葬,多数随葬钟、磬、鼎等礼乐重器,可见建鼓拥有者基本是社会等级较高的统治阶层。[52]侯毅梳理了其中6 件青铜鼓座,认为“只有极少数地位尊贵或者实力雄厚的高级贵族,才可能使用具有青铜鼓座的硕大建鼓”。参见《鼓座、建鼓、战鼓》,第71 页。上述墓葬从春秋晚期,迄至汉初,时间跨度很长,尤其是周代诸国墓葬的文化属性,与周代建立的等级制度、礼乐制度关系极其紧密,这种影响延及汉初。建鼓制度虽然不是区分社会阶层的绝对标准,但是依然可以清晰地窥见其中的社会等级。

值得注意的是,在C 型中,洛庄汉墓、危山汉墓出土的车载建鼓形制相近,前者单出,后者整个建鼓及鼓座装载在车舆内。级别较低的淮安运河村墓和淮阴高庄墓(二者的国别和文化属性比较复杂),[53]《江苏淮安市运河村一号战国墓》,第19 页。其建鼓鼓座都是安装在车舆上,基本可以看作车舆的组件。淮安运河村墓出土的鼓残件,身(框)长56 厘米,口(面)径29厘米,腹径46 厘米,其鼓型略小。该鼓鼓身与鼓座,均有整块木头刳挖而成,尤其是鼓身部分与《考工记》以拼版制作工艺有别;建鼓鼓座更像是车子的组成部分,如果离开车子,就无法起到架鼓的作用。淮阴高庄战国墓,出土了两件青铜组件,复原者认为是“鼓柱插座”和“兽形鼓座饰”,“广义上讲也是车舆饰件”[54]《淮阴高庄战国墓》,第53 页。。即使如此,从墓主随葬器及车子的豪华程度看,两墓墓主在其属国中也是拥有较高的社会身份。

汉初建鼓的使用者依然拥有特殊的权利和等级身份。如汉昭帝时,韩延寿曾为东郡太守,后取代萧望之为左冯翊,望之迁御史大夫,二人矛盾由此而起。萧望之按察东郡,奏韩延寿为东郡太守时,治兵有逾制的行为,其中就说:“延寿在东郡时,试骑士,治饰兵车,画龙虎朱爵。延寿衣黄纨方领,驾四马,傅总,建幢棨,植羽葆,鼓车歌车。”[55]《汉书·韩延寿传》,中华书局1962 年版,第3214 页。汉武帝死后,昭帝即位,燕王刘旦曾策划谋反。《汉书·武五子传·燕刺王刘旦》:“旦遂招来郡国奸人,赋敛铜铁作甲兵,数阅其车骑材官卒,建旌旗鼓车,旄头先驱,郎中侍从者著貂羽,黄金附蝉,皆号侍中。”颜师古注:“凡此旄头先驱,皆天子之制。而貂羽附蝉,又天子侍中之饰,王僭为之。”[56]《汉书·燕刺王刘旦传》,第2753—2754 页。显然,这种鼓车在武、昭时期有严格的等级限制。这类鼓车具体形制及器服配置,文献所载不明。不过,在海昏侯墓中出土了一副乐车的实物,配有建鼓、鼓槌、4 件铙(疑似镯)和1 件于,[57]参见《江西南昌西汉海昏侯墓考古取得重要发现》,《中国文物报》,2015 年11 月6 日,第1 版;王清雷、徐长青《海昏侯墓音乐文物首次考察述要》,《中国音乐》2017 年第8 期,第68—69 页。应该是韩延寿、燕王刘旦所建鼓车的体现。更准确地说,这种鼓车是建鼓鼓车。韩延寿为东郡太守、左冯翊,燕王蓄谋反政,海昏侯为逊位之帝,其所建鼓车,应该是更接近汉宫廷所用建鼓之制。从乐器配置来看,洛庄汉墓建鼓(配4 面小鼓),有别于海昏侯墓鼓车的建鼓配置。吕台爵吕王,在诸侯之上,且统帅长安南北军,握拥重权,其建鼓尺寸硕大,显然非一般品第之官所能有。不过该墓葬器物来源颇为复杂,哪些为汉宫廷一系,哪些为地方所献或征战所获,还有待进一步考察。

武帝时期进行了一系列制度改革,汉代包括建鼓在内的鼓吹制度发生了较大的变化。如据《汉官仪》,设黄门鼓吹员20 人,不常置;据《续汉书·礼仪志》,帝王法驾有“黄门鼓车”;等等。张骞通西域后带来了新的鼓吹形式,后融合汉家礼制加以改制,使之大行于汉廷。随着鼓吹嘉赐制度的开始,鼓吹卤簿渐行于诸王、列侯、将尉及显贵之家,建鼓也随着两汉礼仪制度的更替悄然变化。尤其在东汉以后,从帝王殿廷、诸王侯将,到官宦富豪及小富之家,均可使用建鼓。建鼓的繁简变化,随使用者的身份、地位、财力及使用场合,在制度允许的范围内各自建置。在东汉时期的汉画像中频繁地出现各种形制的建鼓图像,便是这种制度下行的反映。

马王堆三号墓西壁帛画中“建鼓图”(见封二下,图2)出现在汉初器服未定时期,豪华的建鼓及编悬的铙、铎等军用乐器的组合,置于整个礼仪队伍中,有其特殊的制度意义。此帛画中敲击建鼓的两位人物,身材格外修长,着青色长服,内衬赤衣,有冠,足蹬青履,双手挥舞鼓槌作敲击状,动作十分生动。铙、铎分系青、红组带,系于悬架。旁边两位身着白色、青色服饰的演奏者,右边白衣击者,内衬赤衣明显。这两人下蹲执器,也似乎在随着建鼓的节奏专注演奏。悬架旁边各有一位朱、青衣侍者,分立左右两侧,凝神伫立。尤其是建鼓的设置,极其夸张,鼓型硕长,鼓腹髹漆黑地,画白色云纹,鼓两面。鼓身两侧,各有一根稍细的植木支架。中心植木贯穿鼓腹,上部青色圆幢,每段饰彩色组带,幢上部有朱色伞盖,四周朱缨,下垂至鼓身,迎风飘拂;植木下端置地,饰旄状白色流苏,尽显其奢华尊贵。毫无疑问,建鼓是图中的核心主体。那么,其中的鼓是鼖(贲)鼓、晋鼓还是其他大鼓呢?以下尝试对此问题进行分析。

关于鼖(贲)鼓、晋鼓的尺寸,最主要的依据是《周礼·冬官考工记》的相关记录,“韗人”职云:“韗人为皋陶,长六尺有六寸,左右端广六寸,中尺,厚三寸,穹者三之一,上三正。鼓长八尺,鼓四尺,中围加三之一,谓之鼖鼓。”贾公彦疏:“此鼓两面,以六鼓差奏,贾侍中(逵)云:‘晋鼓大而短,近晋鼓也’。以晋鼓鼓金奏。”[58]同注⑦,第1302—1303 页。孙诒让也同意此鼓为晋鼓的说法,“诒让案:言此鼓两面,明其此鼓非雷、灵、路三鼓,亦以此定晋鼓也。”[59]同注,第2301 页。历代注家对晋鼓的做法、尺寸及其原因,争执不下。孙怡让基本认为由于各国制度变化,在晋鼓的具体制作上,存在差异是正常的。

曾侯乙墓出土的建鼓,存有豪华的青铜建鼓底座、残损的大鼓、植木等建鼓的配件,基本可以复原出相对完整的建鼓。该建鼓(C.67)的鼓形:(框高)鼓长106厘米,鼓两面,面径74 厘米,腹径90 厘 米。[60]《考古学专刊·丁种第三十七号·曾侯乙墓》,第152 页。鼓杆通高3.65 米,贯鼓腔而出,上端1.5 米,下端1.25 米,柱径6.5 厘米。鼓槌一对,通长64 厘米,直径1.8—2.4 厘米。[61]同注,第94 页;谭维四《曾侯乙墓》,生活·读书·新知三联书店出版社2003 年版,第96—97 页。李纯一以22.5 厘米尺,定《考工记》“韗人”所记晋鼓为“面径90 厘米,框长148.5 厘米,腹径150 厘米”[62]同注⑧,第7 页。,认为曾侯乙墓建鼓的实际比值,大致符合《考工记》所记晋鼓尺寸,虽然有些偏差,但是“应该说还不算太大”[63]李纯一参考曾武秀所定周尺22.5 厘米。参见《中国上古出土乐器综论》“*”号注释,第7 页。。春秋战国时期各国的尺,不同时期也有不同的变化,[64]如战国楚地安徽寿县楚铜尺为22.5 厘米,长沙楚铜尺为22.7 厘米、22 厘米。综合出土实物刻尺,现在普遍接受战国尺为23.1 厘米的认识。参见丘光明编著《中国历代度量衡考》,科学出版社1992 年版,第10—11 页。有研究者认为,秦代有大小尺之分,小尺23.1 厘米,大尺27.65 厘米(统一后)。参见吴慧《春秋战国时期的度量衡》,《中国经济史研究》1991 年第4 期,第129 页。鼓制大小不尽如文献记载,考虑到各国制度有所不同及历史变化,有所偏差是正常现象。从三礼等先秦文献所记名物来看,一方面是体现器物的实用功能,更重要的则是强调名物的礼制意义。

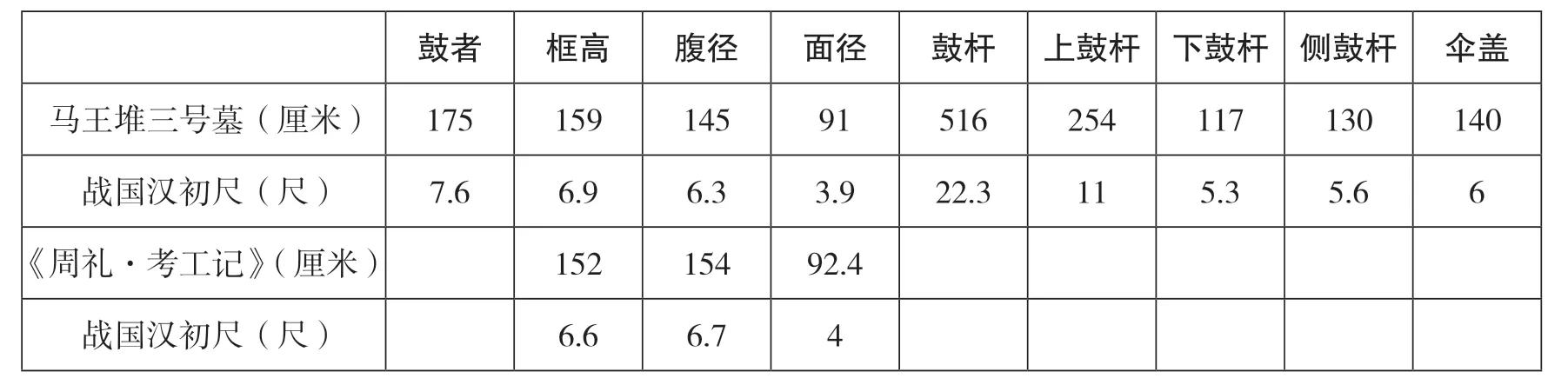

受此启发,我们尝试对三号墓“建鼓图”中的鼓者、大鼓和鼓杆等进行数据测量,以此推断建鼓的实际比例和尺寸(见封二下,图3)。据《续汉书·百官志二》“太常条”下:“大予乐令一人,六百石。本注曰:掌伎乐。凡国祭祀,掌请奏乐,及大飨用乐,掌其陈序。”刘劭注引《汉官》曰:“员吏二十五人,其二人百石,二人斗食,七人佐,十人学事,四人守学事。乐人八佾舞三百八十人。”又引用卢植《礼注》曰:“大予令如古大胥。汉大乐律,卑者之子不得舞宗庙之酎。除吏二千石到六百石,及关内侯到五大夫子,取適子高五尺已上,年十二到三十,颜色和,身体修治者,以为舞人。”[65](晋)司马彪《续汉书·礼仪志》,中华书局1973年版,第3573 页。联系实际情况,三号墓建鼓鼓者在军中演奏的特殊身份,年纪在20 岁左右(汉景帝时期的征兵年龄),其身高应该比普通舞者要高。依汉初尺(23.1 厘米),折中鼓者身高为175 厘米,即合汉尺7.6 尺左右。如果从绘画构图的角度看,左右两个鼓者和植木,三者基本处于同一水平位置;鼓人(侧立)、鼓、植木,处于同一平面内构图,这为我们以下测量提供了依据。借助以毫米(mm)为单位的测量工具,依次对鼓者、中心鼓杆和两侧鼓杆高度,对鼓框(身)、鼓腹、鼓面和伞盖下径的径长进行测量。

首先对测量数据作几点说明:其一,首先从战国汉初尺子23.1 厘米,还原《考工记》所记录尺寸。其二,古人制作器物之时,比较注重整数和余数的关系,如文献中讲到晋鼓“面四尺,鼓长六尺六寸”,甚至“六尺六寸三分”等。这一方面,可能与鼓腔发音体物理性的声音属性有关,即框高、腹径、面径须构成合理的比例关系,发出的声音才能更有特色;另一方面,可能是礼制建制的要求。鉴于此,我们的测量数据尽量保留余数。其三,汉代绘画中,重视突出画中主题事物。如在西壁帛画中,身材高大男子被认为是墓主,其他随从人物身高偏小;汉墓其他壁画中,突出墓主、墓主夫人的身材高大等。因此,关于鼓者测量,由于其身体倾斜造成实际身高偏矮,我们测量至冠饰的位置。鉴于鼓者、建鼓的关系,我们认为图中更强调建鼓,所以适当增加鼓者的身高比例。如鼓者实际测量值为4550 毫米,我们按比例取其数值为5 厘米,将测量值换算为实际数值[66]《周礼·考古记》记晋鼓尺寸,依李纯一订。参见《中国上古出土乐器综论》,第6—7 页。本文图表以学界普遍接受的战国汉初尺23.1 厘米进行比值换算。,如下表所示。

?

依上表数据可以看出,三号墓“建鼓”的测量结果,与《考工记》所记晋鼓尺寸比较接近。较之出土的郭家庙鼓杆(3.31 米)和曾侯乙墓鼓杆(3.65 米),三号墓鼓杆偏长(5.16 米),其原因或是在汉初之际,鼓的上部结构多有修饰,如加伞盖、羽幢和垂旒等,或是绘画者为了更加彰显建鼓的核心意义,或者两者兼有之。三号墓鼓框偏高,这样使鼓的腔体整体增长,或许是为了增加鼓声宏阔的穿透力。另外,从其击鼓者的位置看,鼓槌距离鼓的中心点较远,这不符合实际的击鼓方式。这可能与绘画者的意图有关,即强调图画的主题事物——建鼓;也有可能是此画出土破损严重,后来修复所致。[67]我们借用制图软件取值时会发现,上下鼓杆不是处于一条垂直线上,这可能与后来修复有关。

通过上述比较,可以说,三号墓西壁帛画是名副其实的“建鼓图”(见封二下,图2、3)。整个演奏场景,居于帛画左边中间的核心位置,场面格外开阔,这显然是为了彰显建鼓的意义。演奏者神态举止,显得庄严肃穆,结合豪华的建鼓修制,编悬的铙、铎及乐人冠服衣履,可以看出,这种演奏场景及整体氛围,应该与帛画表达的核心礼仪紧密关联。此“建鼓图”,基本完整地描绘了汉初列侯军中建鼓仪仗的境况,对研究汉初列侯军中乐仪仗具有突出的意义。

综合来说,春秋战国时期,无论是使用者的身份,还是所建之鼓的实际功能,均有较明确的等级标识。汉武时期随着新鼓吹制度的制定,在一定程度上弱化了早期建鼓制度的某些功能,而东汉时期建鼓制度下移,建鼓的使用逐渐广泛。相较而言,西壁帛画的“建鼓图”与前代建鼓制度,具有更强的可比性。结合早期出土建鼓鼓座的用例,如安徽舒城墓、曾侯乙墓等出土的建鼓底座及建鼓残件,联系“遣册”中“大鼓”“建鼓”的题名,二者并出“遣册”的关联关系,以及建鼓构图比例的实际数据还原,基本可以认为,三号墓西壁帛画中的建鼓或是汉初列侯建晋鼓之首例图物。大鼓无非路鼓、贲鼓和晋鼓之类,列侯名义上虽位通天子,毕竟在等级上还隔着诸侯国的国君,建晋鼓于军,基本符合二代轪侯列侯的政治身份,而这对我们进一步界定三号墓墓主二代轪侯的军事身份具有标志性的意义。