20世纪20—30年代多调性观念与技法管窥

王中余

多调性是一种有着悠久历史渊源的作曲技法。巴洛克和古典时期的音乐中就有多调性的痕迹。19世纪下半叶,多调性现象开始频繁见诸理查·施特劳斯等晚期浪漫派作曲家的笔端。20世纪20—30年代,多调性甚至一度成为时兴的创作技法之一。30年代之后,多调性技法逐渐式微。40年代起,巴托克、亨德米特等作曲家提出能否同时感知两个调的问题。50年代起,阿伦·福特、本杰明·博雷茨(Benjamin Boretz)等理论家开始质疑多调性这一概念的逻辑性。60年代起,阿瑟·伯杰(Arthur Berger)、范·登·托恩(van den Toorn)等理论家倡议要用八声音阶替代多调性。在这些作曲家与理论家的共同推动下,多调性似乎已经成为一个岌岌可危的概念。2002年,德米特里·缇姆兹科(Dmitri Tymoczko)发表论文《对斯特拉文斯基与八声音阶的重新考量》。该文重新分析了范·登·托恩等认为是八声音阶的音乐片段,指出斯特拉文斯基音乐中许多原本被认为是八声音阶的片段实际上是各种调式音阶的变体,并提出斯特拉文斯基音乐中显示为多调叠置的音乐段落中起深层结构作用的是多调性而不是八声音阶。①由此扭转了多调性多年所处的不利境地。在随后与范·登·托恩的论战中,缇姆兹科进一步就究竟是音阶还是纵向叠置占主导作用进行了论述,重申了“斯特拉文斯基音乐中出现的音阶片段经常是不那么重要的音乐现象,仅仅是更为基础的纵向叠置手法的副产品。”②

由此可见,作为一种创作手法也作为一种音乐理论,多调性的整体发展经历了曾广受关注,然后被质疑甚至被颠覆,到近期又呈现逆转的态势。在缇姆兹科等理论家的努力下,多调性不仅在一定程度上得到正本清源,而且似乎又成为解释20世纪上半叶多位作曲家音乐作品的有效手段。那么,作为一种在20世纪20—30年代广泛流行的创作观念与作曲技法,那个时期作曲家与理论家的多调性观念究竟是什么?作曲家与理论家在此方面又有哪些论述?这些问题的厘清与阐明不仅有助于理解斯特拉文斯基等作曲家的音乐创作,对于缇姆兹科等当代理论家相关文论观点的甄别亦有直接的参考价值。有鉴如此,本文首先考察达律斯·米约(Darius Milhaud)、阿尔费雷多·卡塞拉(Alfredo Casella)、莫斯考·卡纳(Mosco Carner)等作曲家或理论家的有关文论,③从多调性的概念、类型、历史等角度出发,探究20世纪20—30年代作曲家与理论家的多调性观念与技法,并结合多调性理论的现今发展,对该时期的多调性观念及相关论述进行思考。文章结束部分阐述多调性这一概念存在的“问题”,以及对于这些“问题”的看法。

一、多调性的概念

从理论上对多调性进行专门论述的第一位作曲家是米约。在发表于1923年的《多调性与无调性》一文中,米约阐述了多调性的历史,结合其本人及同时代其他作曲家作品探究多调性的类型及理论上的可能性。米约并未给多调性一个清晰的定义,他是在字里行间暗示:纵向叠置几个旋律,每个旋律体现不同的调,这样的片段就是多调性。④

就笔者所知,首次对多调性进行定义的作曲家与理论家是卡塞拉。在《当今的音问题》一文中,卡塞拉对多调性进行了这样的界定:多调性,按照今天的理解,不过就是同时的转调。⑤卡塞拉借用转调这个概念来解释多调性,认为多调性是同时的转调。由此可见,在卡塞拉的观念中,多调性可以是一种动态的、过程性的创作手法。在该文的另一处,卡塞拉对多调性进行了静态的描述:“‘多调性’确实意味着不同音阶的相互渗透,但其同时又意味着原来音阶的留存,正如立体派绘画是不同块面的拼接组合。”⑥

在以上描述中,卡塞拉将音乐中的多调性和绘画中的立体主义作比较,强调多调性在本质上是保持相对独立性的多个音阶形式的“交互(interpenetration)”。由此可见,无论是米约还是卡塞拉,多调性这一术语的词根加后缀(即tonality)或被解释为调(keys),或被替换为音阶(scales)。类似的表达见诸20世纪上半叶的其它理论著作。如在《哈佛大学讲演稿》中,巴托克对多调性的界定如下:“多调性意味着在两个或以上声部运用不同的自然音阶,每个声部一个独立的调。”⑦在《二十世纪和声》一书,卡纳对双调性与多调性的界定为:“双调性和多调性意味着一个调溶解为两个和更多的调,这些调在不同的调性层面同时展开。”⑧

从字面意思出发将多调性(polytonality)解释为“多(poly)+调性(tonality)”,这种做法尽管也曾短暂出现于卡塞拉和亨德米特的著作中,但是,这种表述方式更多见诸20世纪下半叶的一些理论著作。如在《伊戈尔·斯特拉文斯基的音乐》一书中,范·登·托恩解释道:“双调性”或者“多调性”意味着同时展开独立的“调性(tonalities)”或“调(keys)”。⑨由此可见,在他的观念中,至少就多调性与双调性而言,调性(tonalities)和调(keys)具有相同或相近的内涵。

在现今的音乐理论界,有理论家倾向用“调性(tonalities)”来解释多调性,也有理论家运用“调(keys)”。在《格罗夫音乐与音乐家词典》中,阿诺德·惠托尔(Arnold Whittall)就是用“调性(tonalities)”来解释“双调性(bitonality)”:“双调性是指同时叠置两个不同的调性。在实践上这个术语不仅应用于两个调都确定无疑的作品,而且应用于两个相对调式片段的叠置,或者两个传统上不相关的三和弦的纵向叠置。”⑩在《牛津音乐指南》中,保罗·格里菲思(Paul Griffiths)则选择用“调(keys)”来阐释双调性:“双调性是指两个调的同时结合。早期的例子是查尔斯·艾夫斯的《圣诗67》,其中两个合唱队演唱不同的三和弦,如C大三和弦和G小三和弦。双调性中的和声碰撞,可能是神秘地(如艾夫斯的作品中),哀婉地,或者尖刻地,特别与达律斯·米约的音乐密切相关。”

稍加观察就会发现,惠托尔和格里菲思秉持的双调性观点是类似的。尽管在理论上惠托尔认为双调性是同时叠置两个不同的“调性(tonalities)”,但是,在实践中,双调性这个术语的具体表现形式之一是两个不同“调(keys)”的叠置。换而言之,比较抽象的双调性在具体音乐实践中更多表现为一些比较局部的“调(keys)”的叠置。由此可见,惠托尔和格里菲思与20世纪20—30年代作曲家和理论家的多调性观念非常接近。

二、多调性的类型

在《多调性与无调性》中,米约从音程关系的角度论述了多调性纵向叠置的可能性。

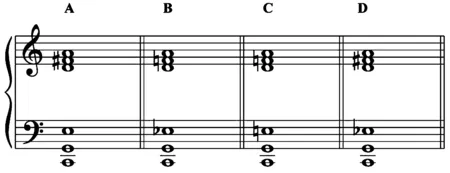

如果我们承认这个原则,接下来有必要从方法论的角度研究两个三和弦纵向的不同叠置,这些和弦的转位,以及它们可能经历的变形,包括这两个三和弦不同的表达方式,如两个大三和弦、两个小三和弦、一个大三和一个小三等。为了简便起见,我们从C调的主和弦开始。要观察两个调的所有和声结合,我们只需增加十一个其他和弦。

谱例1.

以此方式每个和弦有四种调式结合可能性:

谱例2.

我们还可以探究两个调(也就是两个和弦)不同的转位形式。

谱例3.

米约还以具体作品为例诠释多调性纵向叠置的可能性。比如,他认为巴托克创作于1908年的《十四首钢琴小品》第一首(见谱例4)纵向结合方式为谱例1中的VIII(即T8),具体表现形式为谱例2中的B。

谱例4.

从以上论述可以看出,米约从三个层次探究了双调性结合的可能性。从调性中心的音程关系入手,双调性存在小二度直至大七度11种纵向结合可能性(谱例1)。就一种音程关系的双调性而言,具体又存在大大、小小、大小、小大四种结合方式(谱例2)。每种结合方式本身还存在多种转位结合的可能性(谱例3)。笔者认为,就具体音乐实践而言,米约有关调性中心音程关系和四种结合方式的论述(即谱例1、2)更有实用价值,谱例3所论述和弦转位造成的多样结合方式仅对复合和弦形态的双调性具有参考意义。

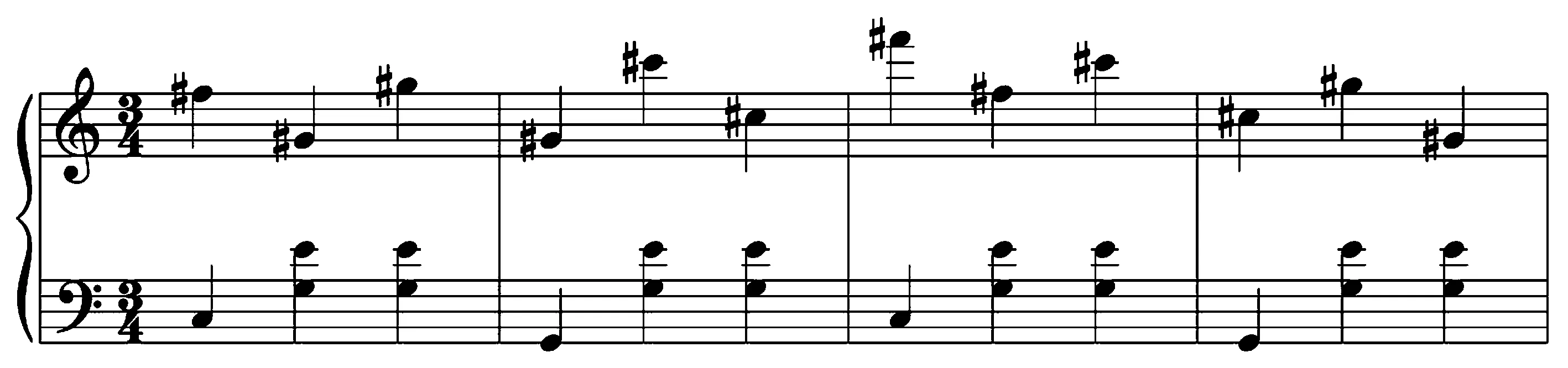

卡塞拉、卡纳等作曲家和理论家则从具体形态入手,将多调性分为和声性和旋律性两种类型。在《当今的音问题》一文中,卡塞拉就指出:“多调性,如果可以这么说,划分为两个种类:和声性的和旋律性的……和声性的多调性是纵向叠置属于不同调性的和弦(见谱例5);旋律的多调性是纵向叠置两个不同调性的旋律。”

谱例5.

从以上论述可以看出,卡塞拉将两个或以上和弦的纵向复合称之为和弦形态的多调性。然而,将这样的音乐结构归入多调性还是有些问题:其一,构成多调性纵向叠置的两个和弦并不足以充分代表两个调。三和弦只有三个音,最司空见惯的大小调音阶则包含七个音级,以和弦代表相关调性,调或音阶的构成音出勤率还不到一半;其二,构成双调性的两个和弦并没有通过节奏、音色、力度等手段形成有效地分离;其三,构成双调性的两个和弦横向延展时间都相对有限,与真正的多调性相比,在规模上也有所欠缺。上文在论述多调性的概念时,我们发现惠托尔和格里菲思等现代理论家也将复合和弦视为多调性,很可能是受到了米约、卡塞拉等作曲家和理论家的影响。实际上,复合和弦形态的多调性,构成的和弦更多是在理论上可以归属不同的调性,很难为听觉所感知。有些时候,所谓形成两个调性层次的和弦并不一定分属两个不同调性。如上例5c,卡塞拉将最上面的五个音符(A-#C-D-#F-#G)归属A大调,而将最下面的三个音符(E-G-B)归属E小调。然而,下方的E-B也可以纳入高音区A大调的范畴,G可以视为A大调降七级音。从这种意义出发,只有从最宽泛的意义上来理解多调性,即将包含一个调性或调式音阶之外其它音级的现象都视为多调性,我们才能接受卡塞拉以上谱例所示的所谓和弦形态多调性的说法。笔者认为,如果将和弦形态的多调性称为复合和弦,而将多调性更多理解为旋律形态的多调性,那么,多调性这个术语的歧义也许会少很多。

卡塞拉还从自己的作品中选取一个片段,说明“几个旋律其中一个占主导位置”的情况。

谱例6.

卡塞拉提出,上面的例子包含五个声部,从下到上依次为E小调,中立调性(neutral tonality),E大调,半音阶,全音阶。笔者认为,卡塞拉的例子还提供了这样一种信息:在20世纪20年代作曲家的观念中,组成多调性的音阶形式并不仅限于大小调音阶或者各种调式音阶,它还包括半音阶、全音阶等这样一些具有对称性质的音阶形式。由此可见,即便是在20世纪上半叶作曲家和理论家的观念中,多调性也是一个比较宽泛的概念,不仅纵向叠置的音阶类型可以多种多样,这些音阶的结合方式也有线性与和声两种形态。不同的调可以用不同的调号清晰标明(如巴托克《十四首钢琴小品》第一首),也可以采用临时变化音的方式记谱(如卡塞拉自己的作品)。

与米约和卡塞拉等作曲家稍有不同,卡纳指出还存在另外一种织体类型的多调性,可称之为带状的多调性:“双调性和多调性并不仅限于单个旋律线条的结合……作曲家们曾经写作旋律线条被加厚成和弦流的多调性片段。”

谱例7.沃恩·威廉斯《田园交响曲》第一乐章

谱例7选自沃恩·威廉斯(Vaughan Williams)《田园交响曲》(Pastoral Symphony)第一乐章。该片段的上声部(小提琴、单簧管)是没有升降号的D多利亚调式,下声部(中提琴、大提琴与圆号)则更像是四个降号的bA调。但是上声部的旋律线以五度、八度音程的方式加厚,下声部则是平行四六和弦的进行,两个声部结合起来便构成两个“和弦流(chordal streams)”。两个“和弦流”在节奏、音区、乐器法方面都有区分,在织体上采用“你静我动”的组织形式,这些都促成了两个和弦层次的相对独立。

三、多调性的历史

作为一种作曲技法,20世纪20—30年代的理论家常将多调性与斯特拉文斯基、米约等作曲家相关联,认为斯特拉文斯基的《彼得鲁士卡》和《春之祭》是多调性的典型。然而,多调性的探索可以溯源至很久以前。如果将多调性理解为两个不同音阶片段的纵向叠置,按照米约的说法,非八度的卡农模仿已经体现了多调性的原则:“非八度的卡农标志着多调性的诞生。这种类型的对位由两个类似的旋律构成,其中一个旋律比另外一个高或者低二度、三度或四度。”米约还进一步指出,巴赫作品中的每个线条都有独立的调性生命,只有将其理解为双调性才能解释得通:“甚至在巴赫的作品中,我们有时也能感受到每个线条具有独立的调性。这种情况发生在卡农中,其中音符的交汇从和声的角度很难解释清楚,除非我们承认两个调性的纵向叠置。”

谱例8.巴赫《击弦古钢琴和羽管键琴二重奏》

以上谱例选自巴赫的《击弦古钢琴和羽管键琴二重奏》。上声部开始是D和声小调,中间短暂离调到G和声小调和A和声小调,最终回归D和声小调。下声部与上声部构成严格的下四度(实际是十一度)卡农模仿关系,相应的也经历了A和声小调、D和声小调和E和声小调,最终回归A和声小调的调性历程。在纵向结合方式上也就形成了开始的D-A双调性,中间经历G-D、A-E双调性之后,最后回归D-A双调性。这种双调并存的状态一直持续到第八小节。最后三小节不再采用卡农模仿的织体,音高方面都运用D和声小调。

与米约类似,卡纳也将巴赫的《击弦古钢琴和羽管键琴二重奏》视为双调性,但是,卡纳指出,这种双调性和20世纪的双调性还是存在一些区分,这种区分主要体现在两个声部的纵向结合方式上。“这儿的调性看起来是二重的,但是声部写作的逻辑和不协和的处理赋予这个片段清晰的调性方向。而且,音程的解决暗示着和弦及其转位与D小调密切相关。”换而言之,“纵向来看调性非常清楚。只有我们从纯粹的横向进行角度来考察这个片段,我们才能获得二重调性的印象。”

米约认为,各种和弦外音(倚音、经过音)的延迟解决或不解决、踏板(pedal)的延长比上述的非八度的卡农模仿更加接近多调性,或说“准多调性”。

谱例9.埃里克·萨蒂《游行》

以上谱例选自萨蒂的《游行》(Parade)。在下声部持续演奏白键的C大三和弦的同时,上声部突然游离到黑键调,两个声部之间构成一种离心感。用米约的话来说就是,两个声部间“形成一种延长的逃逸感而不是真正的二重调性。”

巴赫以及上述其他作曲家作品中的双调性均采用临时变音记号的方式体现。在莫扎特的作品中,卡塞拉找到了多调号纵向叠置的片段:“说到多调性的源头,我们应该征引莫扎特精致的《乡村音乐家六重奏》作为同时性的例子,然而是出于诙谐的意图。”

谱例10.莫扎特《音乐玩笑》(K.522)

上例选自莫扎特为小提琴、中提琴、巴松和两把圆号而作的室内乐《音乐玩笑》(K.522)的第三乐章。这一乐章一直采用一个降号调,一直到最后三小节才突然转为谱例10所示的多调号写法。考虑到此前的音乐都是单一的F大调,结尾三小节突然转用多调号的写法,我们不仅在谱面上感受到不同调号的区分,在听觉上也能感知到不同调性之间的抵牾。当然,这一片段充其量可称之为“和声性的多调性”,多个调性的纵向叠置并不像旋律性的多调性那样清晰可辨。

与米约不同,卡纳将贝多芬的《第二十六钢琴奏鸣曲》(Op.81a)、《第三交响曲》(Op.55)第一乐章再现之前的音乐片段也纳入多调性演进的历史,并将斯特拉文斯基的《彼得鲁士卡》、巴托克的《十四首钢琴小品》第一首视为现代的多调性。无独有偶,卡塞拉也曾指出,真正的多调性诞生于1910至1914年间。与卡纳不同的是,卡塞拉认为真正体现出多调性的作品是创作于1913年的《春之祭》。

第一部完整陈述多调性的作品——不仅是一种愉快的“实验”,而且是应表达的需要——毫无疑问是宏伟的、斯特拉文斯基的《春之祭》(1913)……在《春之祭》之后,多调性成为先锋的、欧洲主流音乐家时兴的一种用法。

由此可见,无论是米约、卡塞拉还是卡纳,都将20世纪之前出现、具有多调性特征的片段视为真正多调性的预备或准备,而将20世纪作曲家巴托克、斯特拉文斯基音乐中的多调性视为真正的多调性。在一定程度上,卡纳从纵横两个维度考察巴赫作品的方法也可以用于鉴别真正的多调性和表象性的多调性。另外,真正的多调性和表象性的多调性在规模等方面也存在区分。从今天的视野出发,将斯特拉文斯基的《春之祭》或《彼得鲁士卡》视为第一部多调性作品的说法也不可靠。按照惠托尔的说法,在《彼得鲁士卡》之前,巴托克、艾弗斯的音乐中已经出现了明确的多调叠置片段。

艾夫斯或许是第一位探索强烈不协和的作曲家,这种不协和源自双调性和多调性的写法(圣诗 67,约1898—1902)。巴托克的钢琴小品集(1908)第一首右手声部运用#C调的六个音,左手声部运用C调的五个音:虽然主要效果是探究#C和C的两极对峙,两个调式共享音级#C/bD和#D/bE,作品以协和的E居于C之上结束。

20世纪20年代之后,音乐评论家们倾向于将多调性与法国六人团,特别是米约的创作实践相关联。然而,米约同时代的理论家特尔潘德(Terpander)提出,将多调性与米约相关联的做法是错误的,多调性是20世纪20—30年代许多作曲家共享的一种音乐语言。笔者认同特尔潘德的观点,多调性不仅是巴托克、斯特拉文斯基、拉威尔、米约等作曲家的共性语言,而且,在理查·施特劳斯等晚期浪漫派作曲家的作品中(如《英雄的生涯》)已经大量出现。

结 语

多调性似乎是个生来就有问题的概念,对多调性的批评也是由来已久。从以上有关多调性概念和类型的表述可以看出,多调性这个术语本身指涉的对象多样繁杂,有些时候用“复合和弦(polychord)”以及缇姆兹科主张的“复合音阶(polyscalarity)”来指称这些音乐现象会比多调性更为准确。但是,这种概念指涉不清或者指涉过多的问题在20世纪20—30年代并未引起作曲家和理论家们的注意。20世纪30年代作曲家和理论家最关注能否同时感知两个调的问题。在《当代音乐的问题》一文中,汉弗莱·塞尔(Humphrey Searle)就曾提出谱面上显示为两个调的作品实际只能听为一个调。之后,亨德米特和巴托克等作曲家也表达了这种不能同时感知两个调的观点。

随着时间的推移,多调性的问题就不仅仅是能否同时感知两个调的问题。巴比特、福特、博雷茨等理论家认为,多调性这一概念本身也存在逻辑自相矛盾的问题。伯杰、范·登·托恩等则提出,要用新的术语或理论替代多调性。如果说塞尔、巴比特等对多调性的批判或多或少还是持中立的立场,福特、伯杰、范·登·托恩等理论家的批判则各有目的。福特的目的更多是为了推出音级集合理论,伯杰、范·登·托恩则是为了证明八声音阶理论的合理性。当然,多调性这一概念之所以是在20世纪50至80年代遭到质疑,与申克理论在此期间的蓬勃发展不无关系。多调性所暗含的多个调性中心并存的内涵与申克理论单一调性的观念直接冲突。

如前所述,多调性这一概念的有效性是从缇姆兹科发表论文《对斯特拉文斯基与八声音阶的重新考量》才有所恢复。与缇姆兹科和范·登·托恩的论争大致同步,多调性的分析也取得一些进展,理论家们将音级集合理论、申克音乐分析观念引入多调性的分析,从而使多调性音乐的阐释走出了“贴标签”这一初浅阶段。在此方面,比较重要的文献包括基思·丹尼尔(Keith Daniel)运用音级集合理论对米约和普朗克多调性音乐的分析,安·麦克纳米(Ann McNamee)运用五度音程连锁对席曼诺夫斯基《钢琴玛祖卡》的分析,丹尼尔·哈里森运用音级集合理论对米约《第二室内交响乐》的分析,以及卡明斯基借用申克简化还原思维对拉威尔晚期多调性作品的分析。

综上所述,多调性这一术语本身有其产生的历史语境和约定俗成,不仅20世纪20—30年代的作曲家和理论家广泛运用这一术语,当今的一些音乐工具书也在继续沿用这个概念。正如缇姆兹科所指出的那样,在特定的情况下,我们还是能感知到两个调域。即便有的时候不能清晰感知到两个调域,多调性也是一个“准确描述一种共性的、非虚幻经验”的概念。因此,在没有找到更好的术语替代这个概念之前,笔者主张还是继续沿用多调性这一术语。毕竟,就连塔鲁斯金这样认为“多重调(multiple keys)”源自八声音阶的理论家也没有否认多调性这一观念的有用性。

① Dmitri Tymoczko, “Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration,”MusicTheorySpectrum24/1 (2002): pp.68-102.

② Pieter C.van den Toorn, and Dmitri Tymoczko,“‘Colloquy’ about ‘Stravinsky and the Octatonic: A Reconsideration’,”MusicTheorySpectrum25/1 (2003) :p.196.

③ 就笔者之所见,20世纪上半叶有关多调性论述最为集中的文献包括米约《多调性与无调性》、卡塞拉《当今的音问题》、卡纳《二十世纪和声》。其中,米约的论文是最早探究多调性理论问题的文章,卡塞拉的文章紧随其后发表。卡纳著作的许多观点与米约相近,但比米约的文章论述得更为充分。这是本文之所以采用这三篇文献作为主要参阅与述引资源的原因,也是本文标题关键词“管窥”之意涵所在。换而言之,本文并不尝试对20世纪20—30年代所有作曲家作品中的各种多调性技法或现象进行详细分析与系统论述,而是通过研读、甄引这三篇文献中有关多调性的论述并进行梳理、归纳,结合20世纪下半叶以来多调性理论的研究与发展,对这一时期作曲家与理论家的多调性观念进行一种管中窥豹式的考察。正因如此,本文所选谱例也分别转引自这三篇文章,其中谱例1、2、3、4、8、9引自米约的文章,谱例5、6、10引自卡塞拉的文章,谱例7引自卡纳的著作。这三篇文献主要论述皆是20世纪20—30年代欧洲专业作曲家作品中的多调性现象,因此,本文标题所谓“多调性技法与观念”的论述也聚焦于此,其它非欧洲作曲家作品中的多调性技法以及各国民族民间音乐中出现的多调性现象不在本文论述范畴之中。

④ Darius Milhaud, “Polytonalité et Atonalité,” translated by Bryan R. Simms,Revuemusicale4 (1923): pp.7-8.

⑤ Alfredo Casella, “Tone-Problems of To-day,” translated by Theodore Baker,TheMusicalQuarterly10/2 (1924):p.160.

⑥ Ibid.

⑦ Béla Bartók, “Harvard Lectures,” inBélaBartókEssays, ed. Benjamin Suchoff, New York: St. Martin’s Press, 1976: p.365.

⑧ Mosco Carner,AStudyofTwentieth-CenturyHarmony, London: Joseph Williams Limited 1942: p.48.

⑨ Pieter C. van den Toorn,TheMusicofIgorStravinsky, New Haven and London: Yale University Press, 1983: pp.63-64.

⑩ Arnold Whittall, “Bitonality,”GroveMusicOnline.

——《资本主义及其发展趋势的比较研究——基于国际理论家的视角》评述