从刊本到手稿

——王建中钢琴作品《山丹丹开花红艳艳》研究(下篇)

郑子昂

三、《山丹丹》手稿研究

(一)手稿基本情况

在王建中捐赠给上音图书馆的手稿中,这部作品一共有5个版本。其中,A1、A2是完整的,A3不完整,A4只有引子,A5是手稿残片,仅有部分乐思。

表6①

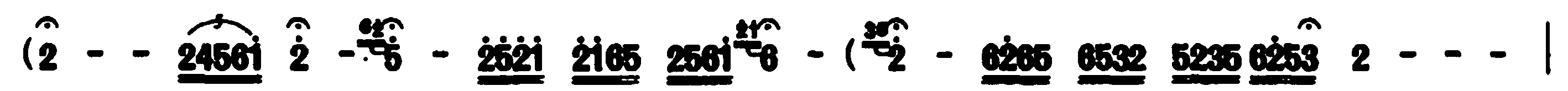

在上篇的刊本研究中,我们已经得出《山丹丹》这部作品有两个不同的系统版,那么这五份手稿分别属于哪个系统版呢?笔者是以两个系统版的三个核心差异为判断依据的。这三个核心差异分别位于:引子开头、A部分开头、b2变奏。笔者将A1、A2、A3的谱例和判断结果整合在了表7中。由于A4和A5均为手稿残片,且内容较特殊,笔者将做特别说明。

(二)手稿系统版归属

表7

从表7中我们得出了手稿A1、A2、A3的系统版归属。那么A4、A5这两份手稿残片究竟特殊在哪里?它们又属于哪个系统版呢?

在进行手稿整理和编目的初步工作时,笔者根据A3中作曲家所标记的小节数和页码给每一页纸进行排序,最终形成了手稿A3。然而这项工作完成后笔者又发现A3的第一页是可以部分掀开的。掀开之后是完全不属于A3的两页纸。

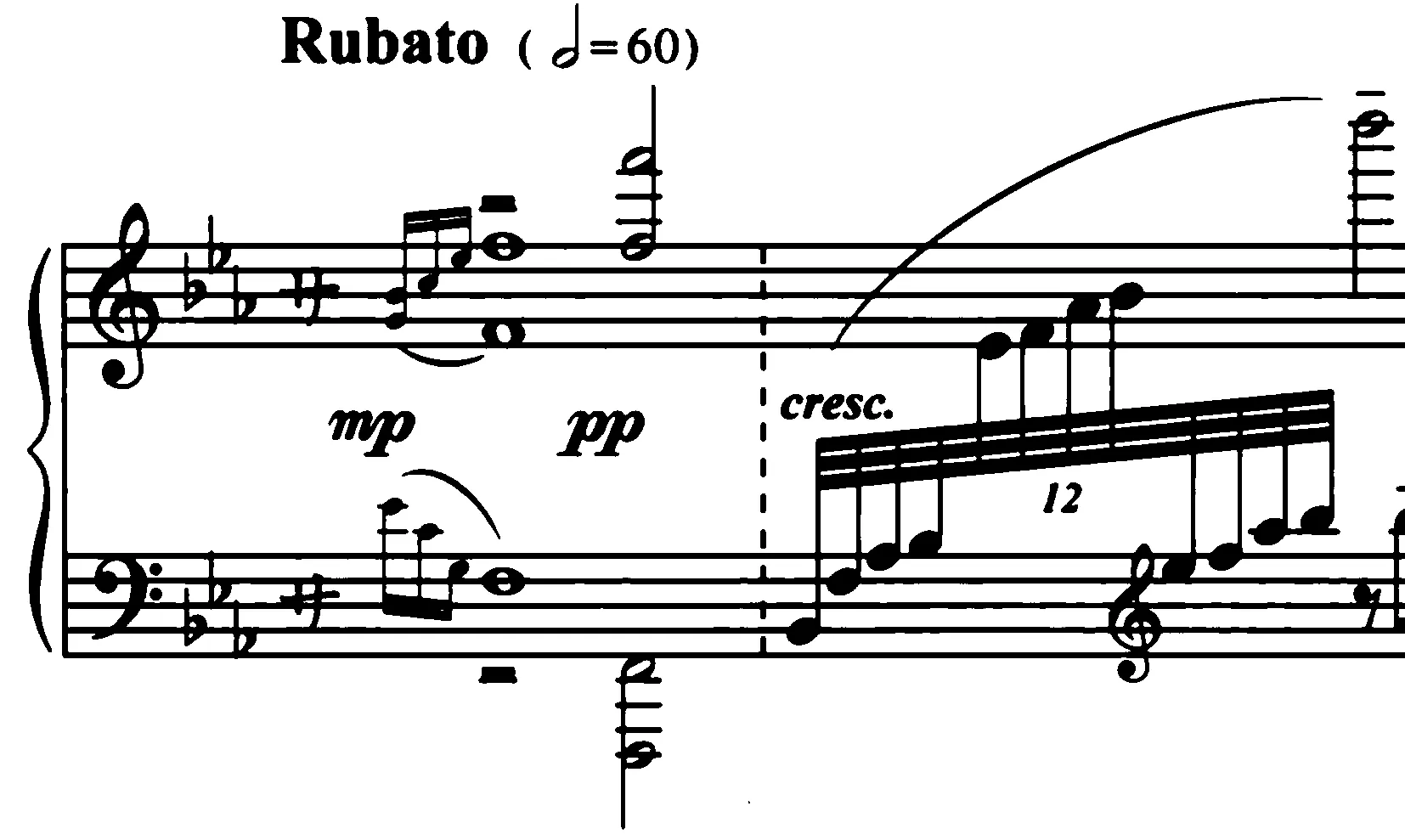

图2.A3引子

图3.A4、A5

通过图1(参见上篇)中的黄色胶带以及纸张色彩的差异可以看出,手稿A3的引子是作曲家后来用其他纸张贴上去的。掀开这部分纸张,便能看到底稿。这个底稿依旧是《山丹丹》的引子,但通过纸张颜色的对比,可以看出它不属于A3,因此笔者将其标为A4。而在掀开的这张纸背面,笔者看到了刊本中从未出现过的“新”乐思,由于它和A3、A4都不能成为连续的段落,而是独立出来的手稿残片,因此笔者将其标为A5。

虽然手稿A4仅有引子,但是它与手稿A2的引子几乎相同。因此A4是属于2015系统版的引子。

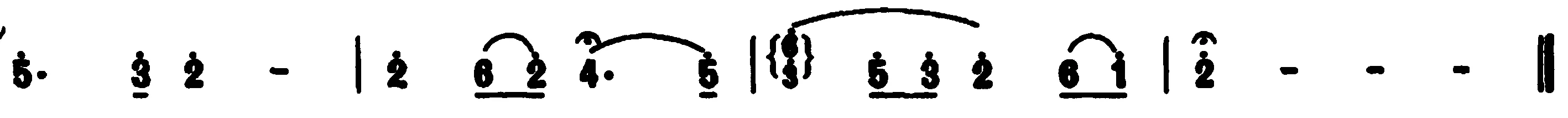

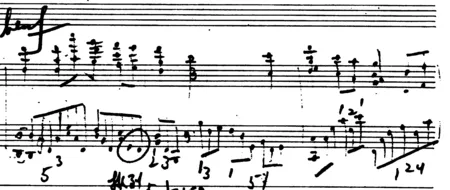

谱例10.A5第1—31小节

从A5中我们可以看到谱号被贴住了,只留下了调号。尽管如此,这份手稿残片的字迹还是很工整的,谱面清晰,并有橡皮擦过的痕迹。

第1—8小节很显然是b1变奏的结尾,主旋律声部由左手演奏。在这部作品的所有刊本和之前分析过的手稿中,b1变奏结束后都会经过若干连接小节再进入b2变奏,两大系统版也正是从b2变奏开始进入分野。

在A5中,b1变奏结束后也是随即进入了连接部分,但是这个连接和之前所有刊本和手稿中的截然不同。它使用了B部分前奏的节奏型,类似陕北腰鼓的敲击,动力性很强。从第13小节开始,调性转到其下属方向调上,再经过四个小节相同的节奏型连接,在第17小节进入了b2变奏。由于转调,b2变奏已从原先的F商调式变成了bB商调式。

在这个变奏中,作曲家同样使用了旋律加花的变奏手法,与1995系统版类似。第24—31小节是被作曲家删去的片段,在这里,作曲家所做的仅仅是将第17—23小节的音乐移低了八度。从被他删掉的小节中,可以看出A5这份手稿残片应该是作曲家的草稿。

尽管A5的第9—31小节从未出现在任何的刊本和手稿中,但是这个使用了先前段落节奏素材的,充满动力性的连接不比其他任何一个版本的连接逊色。转调手法更是增加了音乐的不稳定性与动力性,让人期待之后的发展。因此,尽管最后A5中的乐思并没有出现在刊本中,但它也是《山丹丹》这部作品的一部分,展现了作曲家在创作过程中某一阶段的想法。它与1995系统版中旋律加花的变奏手法类似,具有1995系统版的特性。

(三)各手稿创作时间先后顺序

1.手稿A1是目前尚存的手稿中最早的版本

依据1:A1是唯一一份完全遵照歌曲的音调来创作的。

谱例11.A1引子第1—2小节

谱例12.歌曲前奏第1小节

a.1995系统版

b.2015系统版

原歌曲的结尾重复了“毛主席领导咱打江山”这一句歌词,并成为全曲的高潮。作曲家在A1中完全使用了该句的音调,然而这个高潮句从未在刊本和其他手稿中出现过。

谱例14.歌曲结尾句

在A1中,作曲家使用了三行谱,歌曲结尾的高潮被作曲家通过扩充音区加以强调。

依据2:A1是手稿中唯一一份在谱面留白处写有歌词的。

图4.A1谱面留白

以上体现出手稿A1是完全遵照原歌曲进行创作的。无论是其他的手稿或刊本,都没有做到与原歌曲如此统一。因此笔者认为A1是目前尚存手稿中最早的版本。又因为A1属于2015系统版,说明了2015系统版是作曲家最初的乐思。同时也印证了他在2013年上海音乐出版社出版的《王建中钢琴作品选》(E7:2015系统版)的“后记”中所说的话:“这次我将予以更改,本集中将要选入的是乐曲的初稿,也较符合我的本意。”③

2.手稿A2与A1创作时间相近,但创作时间晚于A1

由于A1、A2均是完整版手稿,且均属2015系统版。因此笔者对它们进行了细致的版本比对,比对的内容整合在表8中。

表8

依据1:A2的引子和A1的引子相差无几,均完全采用了歌曲前奏的旋律。

谱例16.A2引子第1—4小节

在A2的引子中,同样能够看到与歌曲前奏完全相同的音调,与刊本引子中“音色润腔”的手法差异较大。

依据2:在a1句结尾,A1和A2的音乐形态相同,但这从未在刊本中出现过。

谱例17.A1第21—25小节

在A1中,左手伴奏声部为三连音,与旋律声部形成了三对二的节奏型。而后的一个小节则由一连串三十二音符的走句扩充了结尾。

谱例18.A2第20—27小节

在手稿A2的相同位置,伴奏声部与旋律声部也是三对二的节奏关系,句尾相较于A1扩充了四个小节(23—26小节),为更加繁复的四对三节奏型。

相比于此,刊本则显得简略许多,作曲家不仅删除了左手伴奏声部的三连音节奏型,代之以规整的八分音符节奏型,还删除了这个扩充的,略显冗长的小结尾,最后以单个和弦及尾句旋律音的回声结束此段。

谱例19.E6

以上可见A1、A2在部分地方乐思的相似性,而这些在刊本中从未出现过。又因A1、A2同属2015系统版。因此笔者认为这两版手稿的创作时间相差不远,应该位于同一时期,即1973—1976年间。

依据3:通过表8可知,无论是表情记号还是演奏法,A2都比A1更加丰富完善。并且A2的调式为F商调式,这与后来刊本所使用的调式相同(所有手稿中只有A1为G商调式),因此A2的创作时间比A1晚,同时也进一步确定了A1为最早创作的手稿。

3.A3的创作时间位于A1、A2之后

依据:A3的引子部分并不像A1、A2那样完全使用了原歌曲前奏的音调,而是和刊本中一样,使用了音色润腔的手法,且与1995系统版的引子是一模一样的。相较于A1、A2的引子,A3体现了作曲家对于这部作品的进一步修改和创新。

谱例20.A3引子第1小节

4.A3、A4、A5是同一时期创作的,A4创作于A3之前。

依据:A3是用不同的纸张拼贴而成的,底稿为A4(见下文详述),且A3引子的纸张背面为A5。

(四)各手稿的性质功用

上文已经确定了A5是草稿。因此本部分仅讨论A1、A2、A3、A4。

1.A1是一份创作稿,供作曲家教学时使用;A2可能是一份誊抄稿,供作品出版备用。

依据1:从表8可知,A1有指法,且十分详细,贯穿始终。有可能是作曲家创作完成后自己演奏并标记上去的,也有可能是作曲家在给学生上课的时候标记上去的。总之,指法体现出了这份手稿的实际演奏功用。

依据2: A1表情记号的位置也相当随意,在留白处随处可见作曲家对于作品演奏、布局方面的想法。

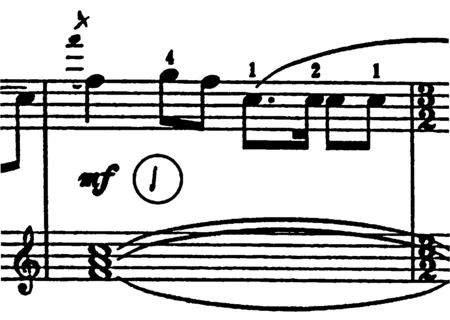

谱例21.

a.A1第11—13小节

b.A2第12—13小节

在谱例21中,作曲家已经在谱间写了“mf”,但可能是为了强调此处的性格和力度特征,他将这个mf圈上,在旋律声部上方写了更大的mf和“不太响”来提醒自己或者是学生。可见在A1中,表情记号的位置是比较随意且次要的。作曲家更想用清晰的文字和记号记录下作品的段落布局和每个部分的性格特征。相比之下,手稿A2则显得十分正式,谱面留白处基本没有文字,所有的表情记号也都齐整地写在谱间。

依据3: A1的谱面留白处所写的文字比较口语化,例如“节奏清楚”“左手轻一点”。鉴于作曲家同时还是一位钢琴教育家,笔者认为此处极有可能是他给学生上课时写下的。

图5. A1谱面留白

依据4: 在A1的每一行谱④中,除了高音谱表和低音谱表,作曲家还预留了一行空白的谱,即每一行使用三行谱。而在A2中,每一行为通常所用的两行谱表。

图6.

综上所述,A1在写作的时候使用三行谱,有指法,并且谱面留白处写有教学用语与作品的布局、各部分性格特征,体现出这份手稿不够正式,应该是一份创作稿,而且有可能是作曲家在教学时所使用的。A2在写作的时候使用标准的两行谱,无指法,表情记号、演奏法较完整且均书写在适当的位置,谱面留白处基本没有文字,体现A2书写上的规范性,极有可能是一份作曲家打算交给出版社的誊抄稿。

2. A3是一份创作稿

依据1:A3谱面上的呈现方式和A1相同,每一行都有三行谱表。我们甚至可以看到作曲家会将一些其他的乐思写在第三行谱表上。

谱例22.A部分第1小节

a.A3

b.E4

在A3中,正式的谱表开头是由左右手共同演奏的分解琶音和弦,而在第三行谱中,开头则变为由左右手共同演奏的带有八度前倚音的柱式和弦。有趣的是,后者与1995系统版刊本中主题a的开头相同。说明作曲家最后采用的是第三行“草稿谱”中的乐思。两种乐思相比,前面一种比较中规中矩,效果普通。而后一种乐思中的八度倚音则体现出作曲家逐渐形成的“润腔”作曲思维。

图7. A3

b.

依据3: 手稿A3的谱面也不似A2那般整洁,作曲家删除的段落并没有用橡皮擦去,而是用括号括起来并打叉。

图8.A3

以上谱面信息均体现了手稿A3在书写上的随意性,说明了A3是一份创作稿,而非誊抄稿。

3. A4是一份创作稿,且A4是A3的底稿,这个底稿属于2015系统版

依据1: A4中使用的也是三行谱的形式,因此是一份创作稿。

依据2: 上文提到,A3中可见作曲家拼贴纸张的痕迹,并且A4是笔者通过将A3的引子掀开来才发现的。接下来,笔者又在A3的若干页面上发现了拼贴纸张的痕迹,甚至还发现了2015系统版的乐思。在图9中,作曲家用括号括起来并打叉的片段正是2015系统版的b3,而第二行中属于1995系统版的乐句,通过线谱的不均匀和最右边的泛黄胶带,可以明显看出是作曲家后来拼贴上去的。因此,A4是一份属于2015系统版的底稿。而后作曲家将整份谱子加以拼贴、删改,最终形成属于1995系统版的A3。

图9.A3

(五)纸张水印体现作品创作时期

在《山丹丹》手稿研究的第三部分,笔者通过对比原歌曲、刊本及手稿中的乐思确定了几份手稿的创作时间先后顺序,但它们具体的创作时期尚不清楚,仅有最早的手稿A1写有创作时间。令笔者欣喜的是,手稿中的纸张水印直接反映了这个问题。

表9

通过表9,可知作曲家创作第一份手稿A1是在1973年4月6日,当时他在上海音乐学院工作。创作手稿A2时,他依旧在上海音乐学院工作(这也说明了两份手稿创作时间相差不远),但这份手稿所用的乐谱纸张水印“上海音乐学院革命委员会”体现了“文革”工作的进一步渗透,侧面反映出这份手稿与“文革”密不可分的联系(笔者将在下文详述此问题)。创作手稿A3时,作曲家已从上海调到北京的中央乐团。尽管A4和A5无纸张水印,但这两份手稿实际上是包含在A3中的,并且笔者在上文也详述过,A3是一份后来拼贴起来的手稿,底稿是A4。因此笔者得出三个判断:

1.A4、A5皆是作曲家在中央乐团时创作的。

2.作曲家1995系统版的乐思是他在中央乐团工作时产生的。

3.以上所有的手稿都创作于第一版刊本(1976年)出版之前。

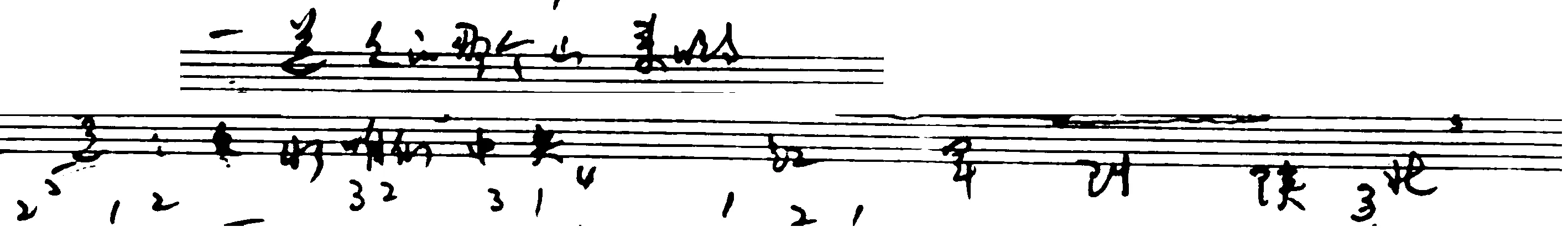

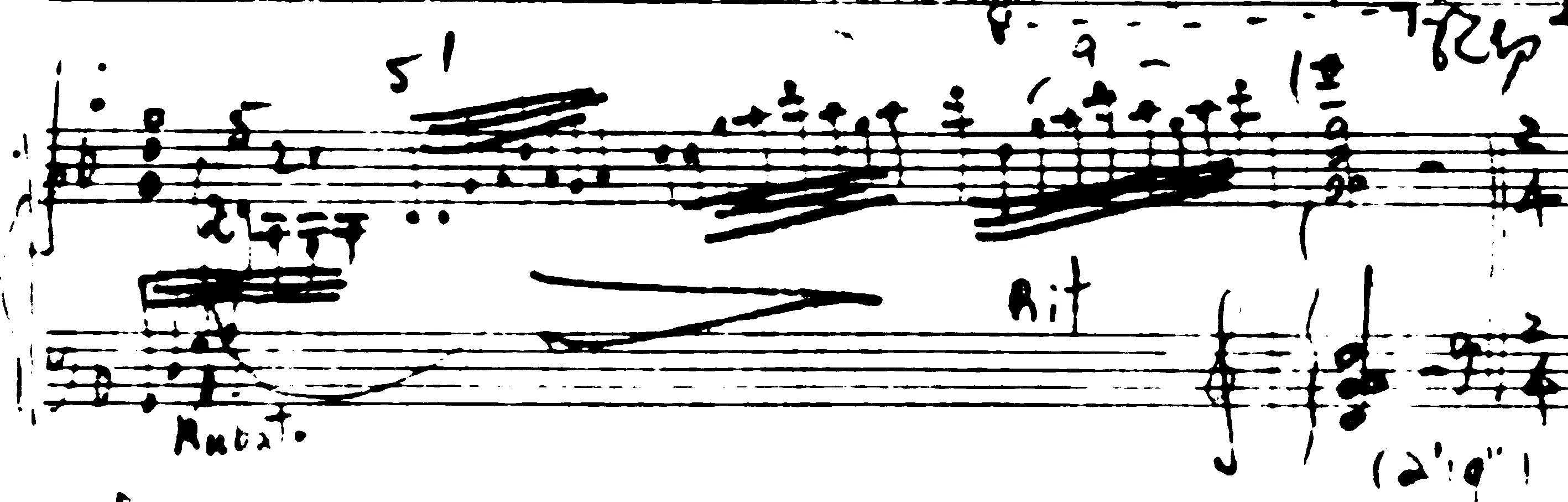

四、从两份手稿与刊本的结尾看作曲家的创作意图

在创作钢琴独奏曲《山丹丹》时,作曲家极大程度地遵照原歌曲进行器乐化创作,钢琴作品各个部分的性格与歌曲都是相同的,唯独在结尾处,两个版本的性格截然不同。为此,笔者仔细研究了A1、A2手稿的结尾,希望能从中发现作曲家的创作意图。

首先,在A1中,作曲家遵照歌曲,在钢琴上还原了结尾的歌颂性高潮。在谱例23中,重复演唱的尾句“毛主席领导咱打江山”用三行谱写成,力度为“ff”,主旋律使用了合唱中女高声部的曲调,每个旋律音都加了重音记号,并用七和弦和八度双音演奏,织体较厚重,最后通过一连串上行的五声性琶音走句到达最后一个音。

谱例23.A1第192—201小节

可以说在此处,钢琴作品已经圆满地完成了歌曲中所要表达的所有内涵。然而作曲家似乎并没有满足。他在将歌曲的内容创作完毕后加了一个结尾。在这个结尾的开头(A1第201小节),力度已经开始减弱。紧接着是一连串密集的、旋律走向波澜起伏的走句式段落,其中镶嵌着旋律骨干音,由左右手齐奏。通过谱面上的表情记号我们可以看出这个尾声的力度和速度都在不断消散、渐慢,最后结束在力度为“ppp”的商音上。

谱例24.A1第201—208小节

这个柔美的、消逝的句尾与刊本中主题的最后一次呈示有着相同的性格。或许作曲家认为,将这样一种高潮性的结尾聚积起来的张力逐渐消散,使作品回归平静,更加符合他对于这部作品的审美思考。因此,即使在A1中他原封不动地“照搬”了歌曲中的高潮结尾,但是在歌曲之外,他还是给钢琴作品添加了一个柔美、张力消散的尾声,在初稿中他已有这样的想法。

原歌曲为了进一步赞颂领袖与革命,将结尾推向了高潮,以呼应主题。可见结尾的高潮是歌曲最重要的一环之一。作曲家的做法显然与原歌曲中意图达到的效果不太一致,但却体现了他的创新精神和独到的艺术思考,即不囿于原作,而是纯粹从艺术的形式美的角度出发进行创作。

当然,由于这部作品在最初创作时所处的时代(1966—1976),在他不久之后创作的手稿A2(纸张水印:上海音乐学院革命委员会)中,我们看到了“文革”对于他作品的进一步影响。在A2中是一个完全处于高潮的结尾,同样的三行谱形式、厚重的织体、左右手的和弦震音以及尾音的“sff”均证明了这一点。

谱例25.《山丹丹》结尾

a.A2第198—207小节

b.E1第144—156小节

尽管在手稿中我们可以找到符合原歌曲主题的歌颂性结尾,但在刊本中这样的结尾从来没有出现过。谱例25b是1976年这部作品第一版刊本(E1)的结尾。其中我们可以看到主题a由左手和右手交替演奏,自由地穿梭于不同的音区之间。力度记号体现了这个结尾的柔美与消逝性。并且还可以看到作曲家对于主题a所使用的各种民族化润腔手法。例如,一开始利用右手的颤音进行装饰音和音色润腔⑤;在旋律音上多次附加单音倚音进行装饰音润腔⑥;倒数第二小节下拍的附点节奏,模仿了陕北民歌中“甩腔”的演唱方式等。

无论当时的时局对于作曲家的创作有着怎样的影响,当作品第一次公开出版时,充满歌颂性的结尾就已经不复存在,取而代之的是这个充满了陕北民歌特色的柔美结尾。从整个作品曲式结构的角度出发,作曲家将变奏曲式和复三部曲式相结合,但从作品各个部分的性格特征与性格发展的角度出发,我们又可以看到中国传统音乐中用速度“散—慢—中—快—散”来布局乐曲的做法。确实这个柔美的结尾和开头的引子形成了首尾呼应的效果,更加符合结构上的审美原则。这样一来,我们也可以进一步地理解并欣赏作曲家所做出的选择,明白他为保有艺术的纯粹性所做出的努力。毕竟,艺术是在历史长河中经久不衰的事物。

五、关于刊本与手稿研究方法的思考

(一)本文的研究过程

面对诸多刊本和五份不同的手稿,笔者是从刊本入手进行研究的。首先,通过各项渠道尽可能地收集到这部作品的所有刊本,对刊本逐一进行排查与研究。其次,从音乐本体入手,通过曲式结构和变奏手法以及其他两大核心差异将刊本分成了两个系统版,并命名为1995系统版和2015系统版,这是接下来所有工作的重要基础。接着,笔者将历年来出版的刊本各自归入了两个系统版中,观察系统版内部刊本的变化,溯源刊本的出版情况。最后,对各个刊本进行评价,为读者选择刊本提供建议。

在手稿研究中,笔者首先通过两个系统版的核心差异确定了几份手稿的系统版归属。通过对比刊本与手稿中的乐思、手稿纸张水印确定了各份手稿的创作时期与创作先后顺序。接着,笔者通过作曲家的书写与记谱方式确定了各份手稿的性质,从中也发现了作曲家的一些创作习惯。最后,笔者结合手稿创作的时代背景对于刊本与手稿中不同的结尾进行了解读,意在探究作曲家的创作意图。

(二)刊本与手稿研究方法

手稿是作曲家创作过程中重要的音乐文本资料。在现今的电子化时代,亲笔书写的纸质版手稿更是愈发珍贵。通过手稿,我们可以了解到特定时期作曲家的创作习惯、创作意图,探究到一个动态化的作曲过程,从而对作品有更深刻的了解。然而上述内容只是一个最理想的情况,实际上,很多时候我们甚至不知道同部作品多份手稿的时间先后顺序,它们是誊抄稿还是创作稿。因此,只有先做到这些,整理好作品创作的脉络,上述理想化的目标才可实现,同时这也是手稿研究中最基础的工作。

1.如何确定手稿创作的时间顺序

由于《山丹丹》这部钢琴作品是基于歌曲创作的,因此,笔者首先立足于原作,对比了歌曲与作曲家手稿中的乐思,观察作曲家在原作的基础上所作的变化,由此推断各份手稿创作顺序。其次,笔者通过刊本去反推手稿。刊本是作曲家在一定的时期敲定下来的作品的最终形态。因此,笔者抓住刊本中某些局部的乐思与手稿的对应部分进行比对,通过乐思的相似程度与变化程度辨认不同手稿创作的时间先后顺序。

2. 如何判断手稿的性质

在探究这一点的同时,我们也能了解到作曲家的创作习惯。首先,可以通过谱面最直观的信息,例如谱面的字迹和整洁的程度来判断。若是作曲家的字迹潦草,谱面有直接的涂改痕迹,那么这份手稿很有可能是一份创作稿。若是谱面字迹工整,或有橡皮擦过的痕迹,说明作曲家在努力保持谱面的整洁度和工整度,那么这份手稿很有可能是一份誊抄稿。

例如王建中先生,他的创作稿中经常会使用三行谱,第三行是为空白的草稿谱,他会写一些其他乐思在草稿谱上。在创作稿中他还会对纸张进行拼贴。

3.手稿中各种细节的重要性

面对手稿这样一种珍贵的、独一无二的文本资料,研究时应该事无巨细地观察手稿中的所有信息,任何蛛丝马迹都不能放过。例如在王建中的手稿中,纸张的水印直接确定了手稿的创作时期;他在手稿中写的十分口语化的用语反映了这份手稿的教学功用;手稿A3中多处星号标记表示作曲家尚未确定的乐思,这也是后来刊本中诸多演奏法、句法差异的原因,体现了作曲家追求完美的性格和字斟句酌的创作习惯。

4. 刊本与手稿的关系

在此次研究中,笔者是立足于刊本,以刊本为依据来进行手稿研究的。刊本是已经面向大众的公开出版物,尽管王建中对于自己的作品进行了多次修改,哪怕刊本也不尽相同,但是这些刊本都是作曲家本人在世时亲自授权出版的,与手稿相比,体现了他在一定的时期更加确定的作品形态。通过对刊本的研究,笔者确定了这部作品的两个系统版以及它们的核心差异,并以这些差异为依据,确定手稿的系统版归属,进一步了厘清了这部作品在创作过程中不同阶段的形态。

5. 曲式对于刊本与手稿研究的意义

曲式即一部作品的宏观结构,是作品的骨架,也是深入认识作品、研究作品的重要基础。在对《山丹丹》的研究中,笔者首先从曲式结构入手来观察不同的刊本,总结出某些刊本中的共性,因此得以明晰两个系统版的核心差异。这是非常关键的一步,如若忽略曲式结构,那么两个系统版也就无法形成,笔者的版本比较工作将会极其复杂与困难。因此,从曲式入手进行刊本与手稿的研究具有提纲挈领的作用。

结 语

一部经典的音乐作品,是“立体化”而非“平面化”的。“平面化”指它的音乐本体形态,这往往仅体现了作品的“冰山一角”。何谓“立体化”?即包含作品的手稿、历年来出版的乐谱版本、作曲家对于作品的阐释性文论、演奏者对作品的诠释……以上,才能形成作品的全貌。笔者也深信任何经典音乐作品皆是如此。

在本文中,笔者探讨了王建中钢琴独奏作品《山丹丹》的两大问题:乐谱版本研究与手稿研究。在乐谱版本研究这一领域,笔者的导师邹彦教授已对贝多芬、肖邦等西方音乐大家的乐谱版本进行了清晰具体的比较与阐释。这项研究对于音乐表演艺术实践是大有裨益的。因为以往的音乐表演艺术实践只注重对作品的演绎,几乎很少考虑该用什么样的乐谱?哪些版本的乐谱更有利于演奏与诠释?对于同一部作品不同乐谱版本中的不同记谱方式应该如何看待并加以选择?上述问题同样存在于中国作曲家的作品中。

如今中国音乐界对于收集中国作曲家的钢琴作品这一工作可谓是尽善尽美,例如2013年由上海音乐出版社推出的《中国著名作曲家钢琴作品系列》丛书,精选了中国钢琴创作领域作出突出贡献的十八名作曲家的主要作品;2015年由上海音乐出版社出版的《中国钢琴独奏百年经典》,更是以中国钢琴音乐发展的历史为脉络遴选百年间中国钢琴音乐的经典之作……类似的做法不胜枚举,为乐谱版本研究打下了坚实的基础。虽有如此多的作品“尽握”手中,但学界似乎对中国钢琴音乐乐谱版本问题的关注并不多。

手稿研究亦是如此。作为西方音乐学界中的“显学”,手稿研究领域在中国却鲜有学者“踏足”,这可能有客观条件的限制,例如一般学者很难接触到作曲家手稿这样珍贵的文本资料。现今国内音乐学界对于中国作曲家手稿的保护与典藏意识虽日趋增强,上海音乐学院图书馆于2008年秋正式启动的“华人作曲家手稿典藏与研究”项目,建立起了一套遵循国际先进手稿典藏标准的流程与机制,此举启发了中国各地音乐图书馆对于作曲家手稿的保护与数字化典藏,为这一领域的研究打下了坚实的基础。但是有了收集与保护意识,研究意识也应跟上,目前对于作曲家手稿进行深入研究的学术成果和手稿研究方法论,笔者尚未见到。

总之,这两大领域均存在一个共性问题:即基础的收集工作已经十分完善,但深入的研究成果却较为贫乏。笔者文章中对于乐谱版本与手稿的研究还是相对基础与粗浅的,但希望以此抛砖引玉,唤起学界对以上两大领域的深入研究意识。

① 表中“A”为autograph缩写,意为“手稿”。

② 丁菲菲:《论王建中钢琴创作的民族特色》,华中师范大学硕士学位论文,2006年,第32页。

③ 童道锦、王秦雁主编:《王建中钢琴作品选》,上海音乐出版社2013年版,第186页。

④ 通常每行谱使用两行谱表,即高音谱表和低音谱表。

⑤ 丁菲菲:《论王建中钢琴创作的民族特色》,华中师范大学硕士学位论文,2006年,第32页。