论辟斯顿弦乐四重奏作品中的“综合调式”及十二音扩展

张宝华

“在判断多声部作品的和声性质时,不仅必须要分析和弦与和弦进行的调式和声内容,而且还要分析各声部(它们的调式综合体)单独的和互相之间的调式和声内容”①

沃尔特·辟斯顿②的弦乐四重奏总谱中经常会出现较为繁杂的记谱方式,这尽管与辟斯顿不使用“调号”有一定的关系,但是当面对横向旋律和纵向音高结构相近的位置出现的大量“等音”现象,相同音级变化半音频繁更迭的现象,以及重升、重降的音不能等同而论,更不能简单理解为“半音化扩展”等现象时,我们该如何解释?这些音的存在一定有深层次的“内涵”,我们如果从综合调式及十二音扩展的角度进行抽丝剥茧般的分析与论证,也许会更加符合作曲家本人的写作意图。

辟斯顿的弦乐四重奏作品中会涉及以下几种综合调式:

①传统七声调式之间的综合,其中包括同主音七声调式的综合,也包括不同主音七声调式的综合,另外,辟斯顿有时会通过主题—动机展衍的模式,直接将旋律发展为一个完整的九声音阶,其调式的音高结构是与米德尔顿的综合调式九声音阶完全一致的,但“综合”手法却大相径庭;

②传统五声调式与七声调式之间的综合;

③人工调式之间的综合;

④传统五声、七声调式与人工调式之间的综合。

以上四点综合调式的原则在后文分析过程中会一一加以解释,这些综合调式所产生的结果不仅会使各个声部之间产生高度的半音化特征,还会进一步造成12个半音扩展的“极限”,由此产生出理论上的“等音不等”现象。③

一、综合调式九声音阶

“九声音阶是一个‘综合体’。由于这个音阶中的小七级音,使这个不完整的半音阶具有调式性质。这个音阶在实际作品中运用是偶然的,也许不是有意识的。介绍的目的是为了逐步扩展调性材料以及避免突然进入半音体系。”④通过这段论述我们需要注意一点,米德尔顿⑤并没有将bB看成是音阶中的第九级音,七声音阶为主体框架的音级名称,以及后文中的I-IV-V-I框架是米德尔顿综合调式理论体系中始终坚持的,因为在他看来,九—十九声综合调式均是调性半音扩张的结果。

辟斯顿对于“综合调式”的运用与米德尔顿的理论相比显得更加自由。这种自由主要体现在以下几个方面:

①将“九声综合调式”直接作为一种音阶材料加以运用,如谱例1中简短的旋律便呈现出了C九声综合调式,其中看不到五声调式综合的迹象,也看不到多利亚、混合利底亚和爱奥里亚相互综合的过程,整个旋律言简意赅地呈现出了调式的9个音,并且第43小节C-E-G的主和弦形态极其明显;

②也可以采用大小调相互渗透和拼接的方式,此种综合不一定是严格意义的“五声调式综合”或“七声调式综合”,如谱例1完全可以看做是几个近关系的大小调综合而成的“十声音阶”;

③对于“调性中心”的确定,米德尔顿强调“是由选择一个音,并用这个音或这个音上的三和弦中的其它音,作为旋律段落的开始和结束来体现的。”⑥辟斯顿有时会按照米德尔顿强调的调性中心确立方式,如谱例5-1开始在C调主和弦根音上,结束在主和弦五音G上。有时旋律结束音则与米德尔顿的论述不同。如谱例1开始的D不是C调主三和弦中的音,但旋律结束在C调主三和弦的五音上。

从谱例1可以看出,这个四小节旋律所形成的综合九声音阶绝不是偶然的,因为辟斯顿在设计这条旋律时,除了主音C和VII音bB,其余每个音都出现两次。因为最后一小节中,圆圈标注的G-E-C具有明显的主和弦作用。所以C根本就没有必要再重复,而bB这个旋律中的最高音,无论在时值还是旋律中所处的位置,都已经足够强调它本身的调式特征。谱例1中的“综合调式九声音阶”尽管与米德尔顿的“七声调式综合九声音阶”的结构形态相同,但是其旋律构成方式与米德尔顿所论述的并不相同。这个九声音阶从旋律角度来看有着局部f调、bE调和C调的倾向;从音阶构成角度看还有着全—半—半—半(C-D-bE-E-F)与全—半—半—半(F-G-bA-A-bB)的平移对称特征。

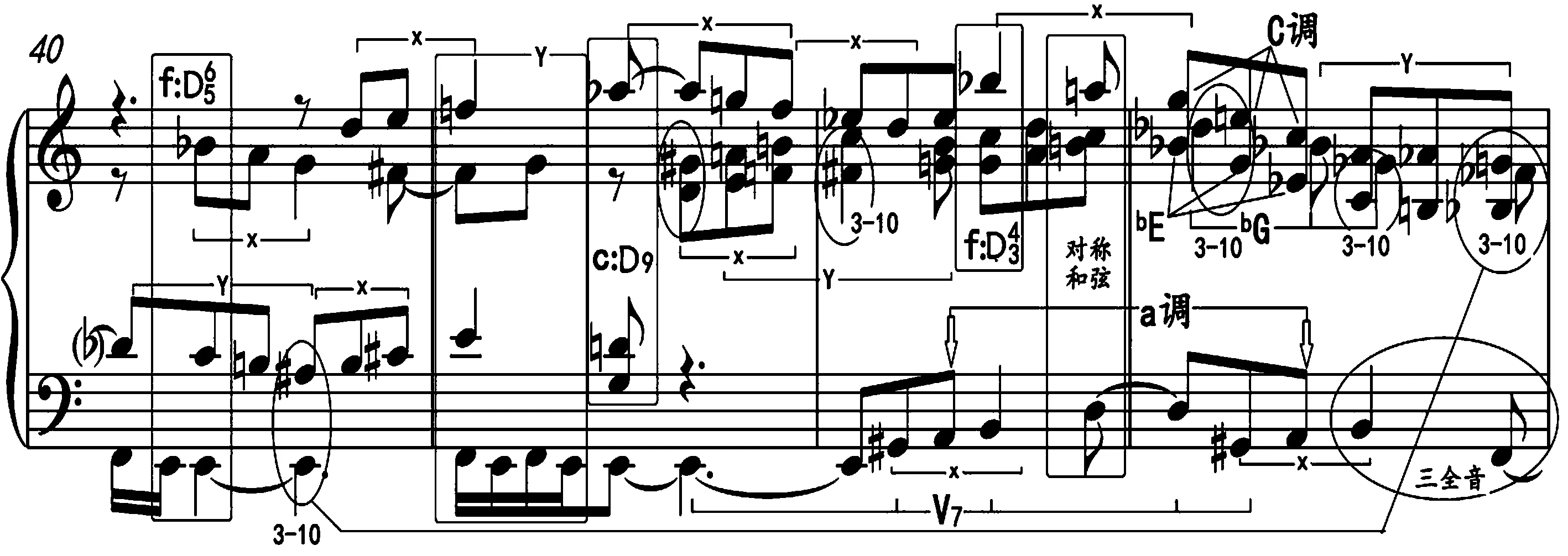

谱例1.《StringQuartet2-Ⅰ》,40—43小节,综合九声音阶

谱例2.《StringQuartet2-1》,40—43小节缩谱

这个片段整体来看有着明显的泛调性特征,尤其是横向的线性声部,如40—41小节VI.I声部的f调特征、VI.II声部的g调特征是通过主音环绕体现的;Vc.声部整体的a小调特征是通过横向声部中的和声内容V7-I体现的;还有的调性是通过横向声部的三和弦体现的,如43小节上方三个声部C、bE、bG的潜在调性。这些横向线条中零碎的调性因素,有时会获得纵向和声上的支持,如40小节第2拍与42小节第3拍上的f调V56与V34和弦,再比如42小节第3拍上的c调V9和弦。但是在纵向的音高结构中,我们能够看到明显区别于传统和声的写作方式。

二、综合调式十声音阶

下面这个例子列举了SQ-4-Ⅰ⑦开始12小节Vl.I声部的调布局。这个旋律从开始的D调向b调过渡,中间有短暂的E调痕迹,随后进入B调,但旋律始终回避三和弦,在10—11小节连续两次出现的#F-#C-E有着B调D7和弦明确调性的作用,旋律最后突然落到的G音是第二个乐句的g调开始。所以整个第1个乐句是1—11小节,停顿在B调主音上。关于SQ-4-Ⅰ开始12小节的整体调式分析,详见谱例6。

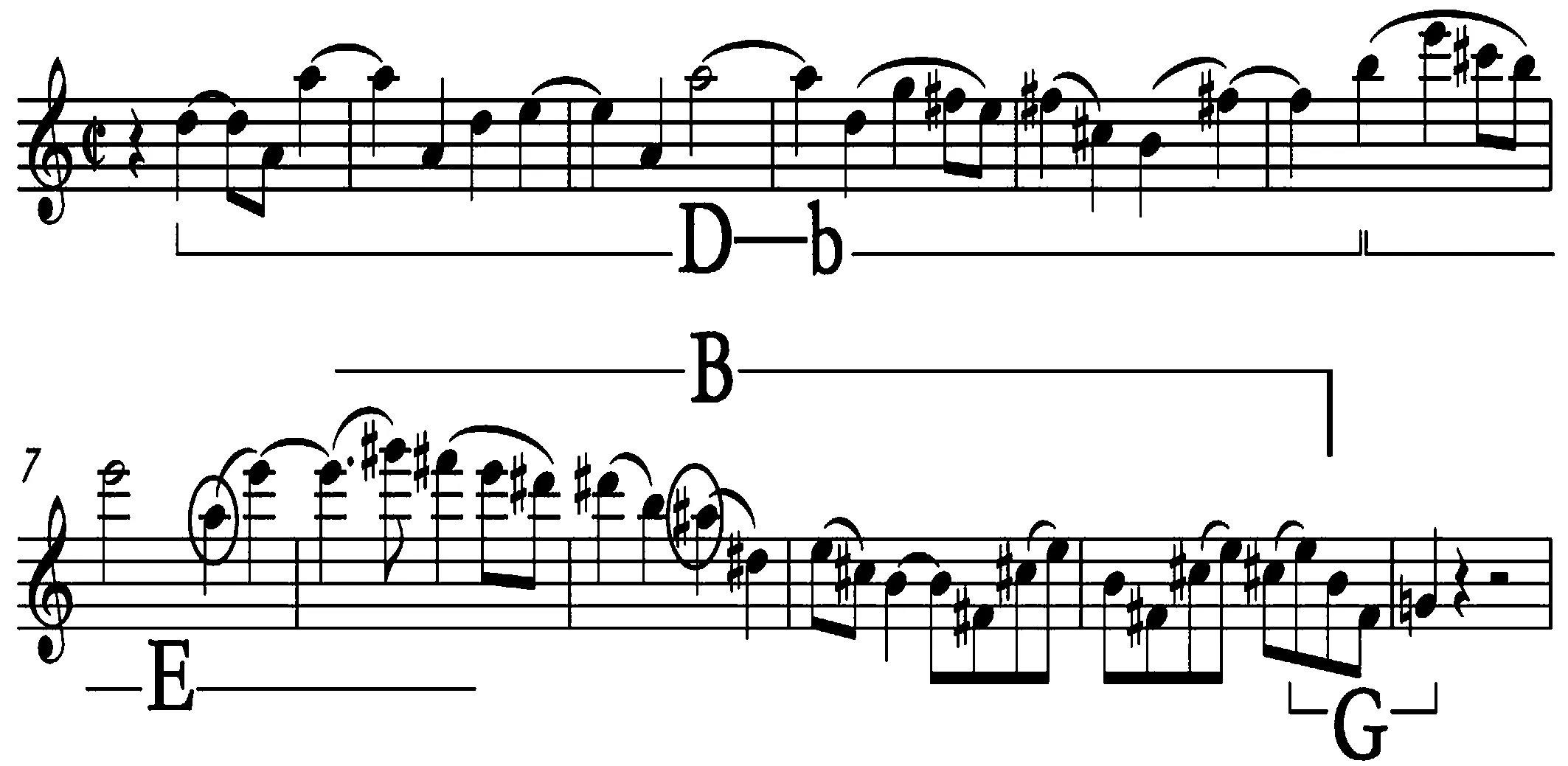

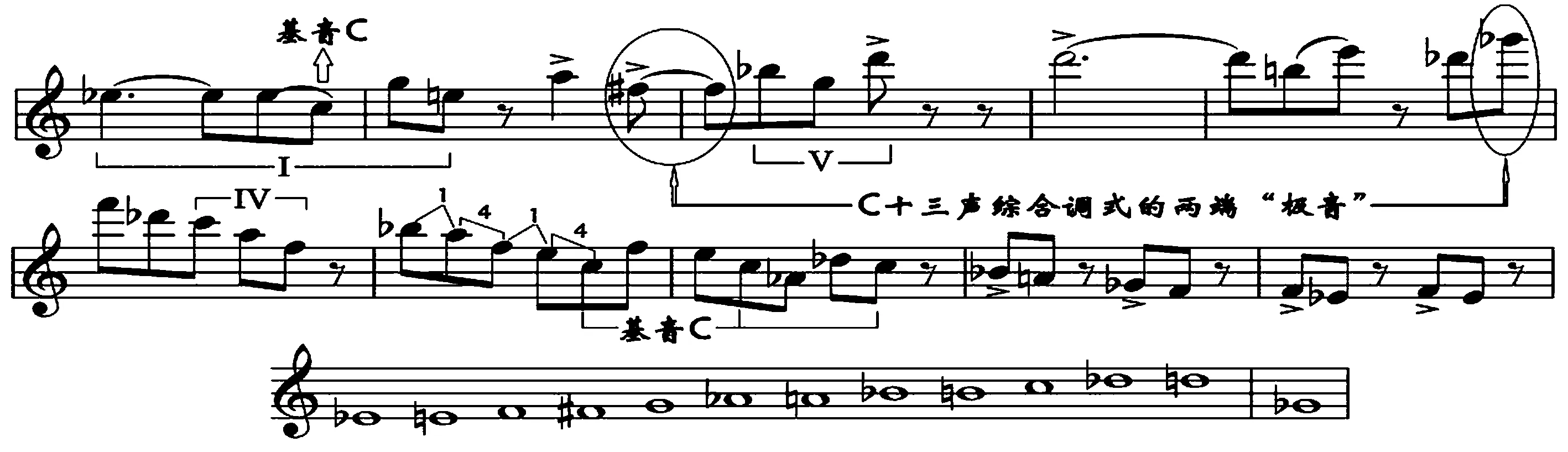

谱例3.《StringQuartet4-I》,1—12小节Vl.I声部的调布局

谱例4是谱例3中的三个主要调式及其综合之后的十声音阶。这种三个大调之间形成的十声音阶有着一种“泛调性”主音游移的特征。首先从综合调式的音高数量上来看,米德尔顿综合调式是九、十一、十三……即综合结果均是奇数,而谱例4的综合结果是十声;其次,从被综合调式的主音上来看,整个旋律的主体框架有着b爱奥尼亚(自然小调)与B伊奥尼亚(自然大调)的同主音大小调综合的痕迹,但中间明显的E大调痕迹和结束在G调上的写法又明显背离了b小调和B大调,它有些类似于传统调性发展过程中的离调,极具辟斯顿独特的个人风格;最后,谱例3中的旋律写法是在高度的主题—动机展衍模式下完成的,从旋律特征看,它并不是半音化的旋律,

谱例4.《StringQuartet4-Ⅰ》,1—12小节Vl.I声部,B综合调式十一声音阶

中间5—7小节还有着A-B-#C-E-#F的A调“无半音五声音阶”⑧的特征。

三、综合调式十一声音阶

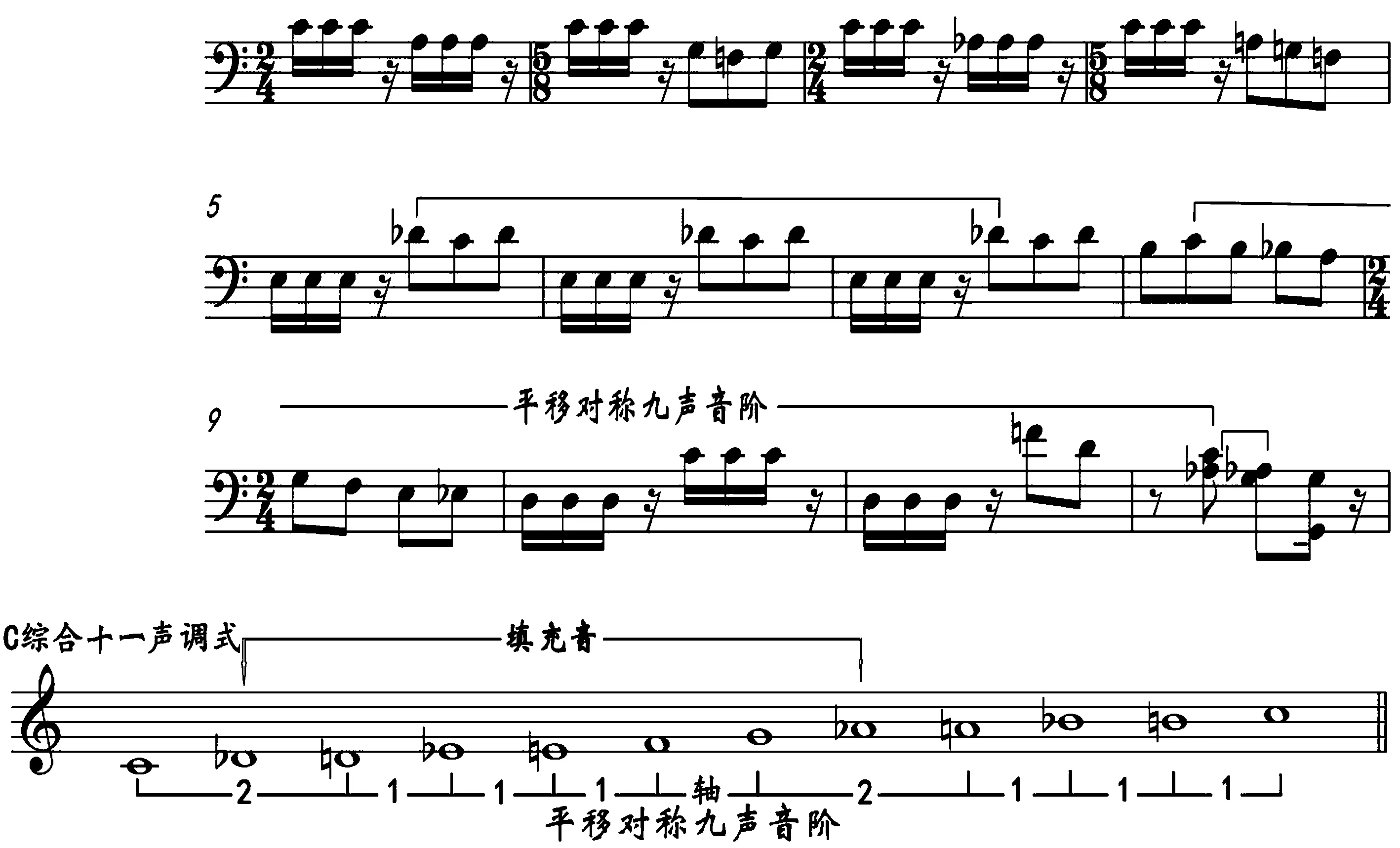

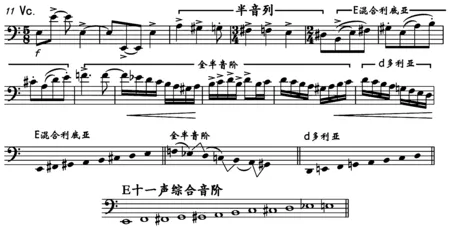

谱例5-1是SQ-1-Ⅲ的1—14小节Vc.低音声部,其中5—8小节对于E-bD-C动机的重复使得局部具有C和声小调特征,同时也有着1∶3人工音阶的痕迹。但是综合来看,整个旋律是以“半音风格”⑨为主,从第8、9小节的bD-C-B-bB-A和第10小节的F-E-bE-D可以看出辟斯顿对于半音化低音线条的“嵌入过程”。辟斯顿写作旋律或低音有一个很具个性化的特点,通常在旋律开始是自然音为主,或调式、人工音阶的正常型态占据着前一半旋律,从旋律中部往后开始,辟斯顿会加剧半音化进程,甚至有时直接将半音线条镶嵌在旋律结尾。

谱例5-1《StringQuartet1-Ⅲ》,1—14小节Vc.声部的十一声综合音阶

从下方的总谱中,我们能够看到,上三个声部基本上是以平行四度和弦进行为主,上例中显示的C综合十一声调式是没有#F音的,在下例第2小节的Vla.声部,#F这个音才出现,整个1—5小节将12个半音全部出齐。此处没有将四个声部所有的音全部罗列成音阶的形式,因为仅大提琴的低音声部12个小节便已经形成了十一声音阶,其中所缺的#F音在第2小节Vla.声部已经出现,所以我们可以清楚的看到辟斯顿对于C调的12音扩展特征。这些半音化扩展手法是在横向主题动机中的变形,以及纵向平行和弦的推进下同时完成。

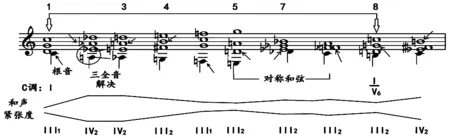

谱例5-2《StringQuartet1-Ⅲ》,1—9小节总谱

从前8小节的和弦缩略图示来看,辟斯顿一直强调C音在两端声部的出现频率,提炼之后的和弦形成了2∶1∶2∶1∶2的平行四度和弦进行⑩,由于低音声部相对自由的对位化进行特征,使得和声的紧张度主要靠低音声部的线性化进行调节。除了第1、5个和弦以外,下方谱例中的每一个和弦,根音与低音都不相同。另外,含有三全音的IV类和弦与不含有三全音的Ⅲ类和弦是这个片段主要使用的和弦类型。其和声紧张度的变化见下方谱例。

谱例5-3《StringQuartet1-Ⅲ》,1—8小节和声缩略图

谱例5-1中的十一声综合调式可以看到,辟斯顿对于C-F-G-C(I-IV-V-I)的C调和声骨架原则,在充斥着半音化进行的旋律线中也在第2小节明确呈现出来,在最后两小节中,bA-G-C的bVI-V-I的终止式进行也十分明显。

谱例6是SQ-2-Ⅲ中,A段b句(11—14)和C句(15—22)的低音旋律声部,实际上两个乐句的低音紧密相连并一气呵成,只不过上三声部有明显停顿,才将其分为两句。通过这个例子,可以看到清晰地调式和音阶划分。旋律11—12小节强调的是E调主音,13—15小节是半音列,15—17小节由三次动机模进构成了由E混合利底亚V音为起点的完整七声调式音阶,17小节的D-E也体现了混合利底亚VII-I音的特性音进行。18—19小节在F-#G减七度内形成了不完整的半全音阶,随后两小节在半全音阶上迂回。旋律的最后一小节是完整的d多利亚调式音阶下行,整个旋律的调式音阶布局非常明朗。尽管这条低音旋律声部包含了七声调式音阶、半音阶和全半(2∶1)人工音阶,但是整体来看层次分明,“拼接”自然。它属于人工调式、半音列、七声调式之间的综合。

谱例6.《StringQuartet2-Ⅲ》,11—22小节,Vc.声部的综合调式音阶

如果对上面例子中的各个调式音高加以总结,便会发现这个“混合体”为E十一声综合音阶。其中对于每个调式和人工音阶的“主音”确定依据如下:①长音停顿;②音列的起始音;③调式音阶中的重复音、V-I音的支撑、特性音程对I的支撑;④完整地调式或音阶形态。如此看来,这个清晰的调式和人工音阶综合而成的“拼接”式旋律,虽然能够总结成E十一声综合调式,但实际上这个旋律已经具有明显的“泛调性”特征。因为旋律中存在着多个“主音”,这些短暂的“主音”不断地游移,每个“主音”之间的进入也是以级进的大二度或小二度平滑声部为主。

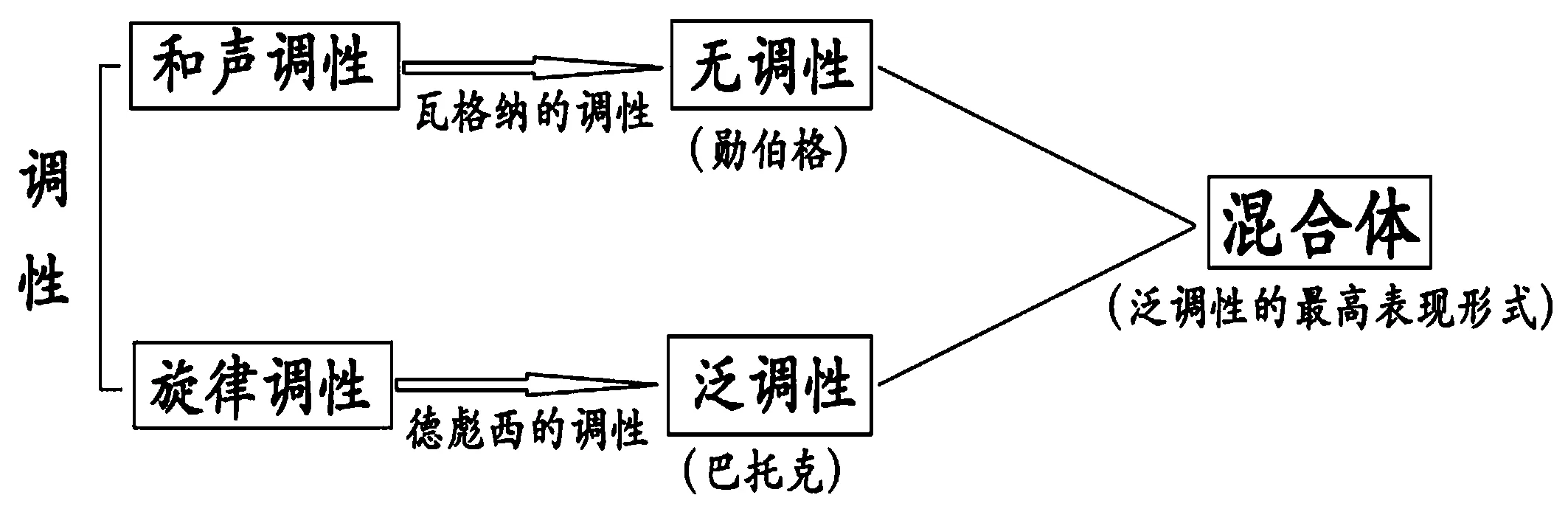

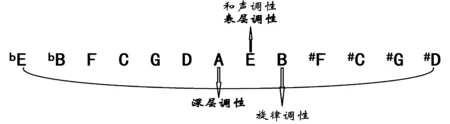

此处引用的一个图表能够进一步将以上两个例子加以解释:

图1

图1

“历史上存在过两种调性:‘和声调性’与‘旋律调性’。前者也叫‘古典调性’或‘传统调性’,是以泛音现象作为基础的,蕾蒂把它称之为‘和声调性’;‘旋律调性’是单声音乐中存在的调性,它不借助于和声手段,只凭旋律自身运动而建立起来的调性。素歌、民歌等单声部音乐均属于此类型的调性。19世纪末,随着和声调性统治欧洲音乐近300年的逐渐没落,旋律调性又重新复苏,并与我们时代丰富的和声、复调手法相结合,扮演着重要角色。”

从下方的缩谱我们可以看到,各个横向声部时而独立,时而相互依附的线性进行;时而平行进行,时而反向或斜向进行,几乎都是在一对平行二(七)、三(六)、四(五)度进行的声部与另一对平行声部或反向声部相对应,这即属于蕾蒂所说的“旋律调性”。谱例6中的E综合十一声调式中所缺的#A(bB)在13小节的中音声部便已经出现。之所以将Vc.低音声部归纳为E调,而不是A调,主要就是由于低音声部所有音高综合之后所形成的E-A-B-E的IV-V的大二度和声骨架。

谱例7.《StringQuartet2-Ⅲ》,11—22小节和声分析

谱例6和谱例7从某种程度看,符合雷蒂所说的:“将单一旋律中的片段或群体、或整首作品的音高集中到一个基音上,这个群体常常以这个音作为开始和结束。在旋律调性中,主音的力量自然更加直接地表现为主音音高的再现,即使古老民歌,亦或是经文歌中,旋律主音也是可以转换、可以转调的。在现代音乐中,自德彪西之后,这种例子出现的要更加频繁,其构思也更加的复杂。”

在谱例6中,开始的E音被拉长,已经具备着“主音”优势,但是半音列开始的A音(实际上从11小节Vla.声部的#F音便已经开始了半音阶,只不过在13小节Vc.声部的半音列才与Vla.声部形成半音列叠加的平行四度进行)无形中又赋予了E 音以“主音色彩”,形成短暂的E调特征。随后的E混合利底亚调式实际上进一步巩固了E调,但开始的长音E作为整个旋律中占有绝对长音优势的主音地位,使得整个段落飘忽不定的“主音”似乎就是E。随着18—19小节F长音的强调,主音开始产生“游移”,旋律最后一小节d多利亚完整调式音阶的出现,整个旋律实际上已经产生了E-A-F-d的主音“游移”特征。“曲调中的任何音都可以仅仅由于被强调、被拉长、也就是说由于适当的句法而成为一个新的主音。这种类型的旋律,其灵活性是如此之强,以至于哪怕改变一下旋律线的落音,或者使原旋律型的设计受到一点点改动,都会赋予这个新的音(可以肯定或暂时的)以主音的性质,只要它通过句法中固有的重音被强调。”因此说,谱例7更接近于图1中的“泛调性”特征。

四、“综合”调式十二声音阶

在下面这个例子中,我们不得不提到一种已经超出“综合调式”范畴的“十二声音阶”,它属于有调性但“非调式综合”的“自由调性”(或称之为“12音调性”)的十二声音阶。由于下面这个例子确实存在着调性因素,并且不是12音序列写法,所以我们依然称其为“综合”调式十二声音阶。但它已经接近于调性的边缘,并趋于“无调性”。

“有一种无论是外形还是风格都与自由无调性十分相似,但本质却又不同的音乐结构,叫‘自由调性’。尽管它与‘自由无调性’几乎同时产生,但由于仍属于调性音乐范畴,所以不论它的半音化程度有多高,依然能够明显区分于‘无调性’。”

顾名思义,“自由调性”是介乎于“调性”和“无调性”音乐之间的一种“音乐语言风格”。“自由”是它与传统“调性”音乐之间的本质区别——脱离大小调功能和声与七个自然音级为主要框架的音阶结构,也是调性得以无限半音化扩展的前提。而“调性”,又使它与“无调性”隔离开来,明确的主音、传统主—属架构的“隐性存在”、以及某些明确调性的“人工手段”,都是“自由调性”区分“无调性”最直接的体现。“自由调性”的典型代表作曲家有巴托克、斯特拉文斯基和欣德米特等,当然也包括沃尔特·辟斯顿。可以看出,“自由调性”从某些方面来讲是“新古典主义”音乐中的一种“语言形式”,它既有着体现“古典”特征的“调性因素”,又有着突出“新”——不同于传统“古典风格”的——“自由”特征。

实际上郑英烈在《序列音乐写作教程》中提到的“自由调性”,与姚恒璐在《现代音乐分析方法教程》中提到的“十二音调性”应该属于一种情况——只不过名称不同。由于国内对于“自由调性”和“十二音调性”提法并没有得到广泛认可,尚存在争议,所以此处并不想过多论述两种名称之间的共同点和不同点,仅仅将辟斯顿作品中存在的一种“新调性”现象加以例举。由于它并不属于任何调式的真正综合结果,所以笔者用引号对综合加以限定。

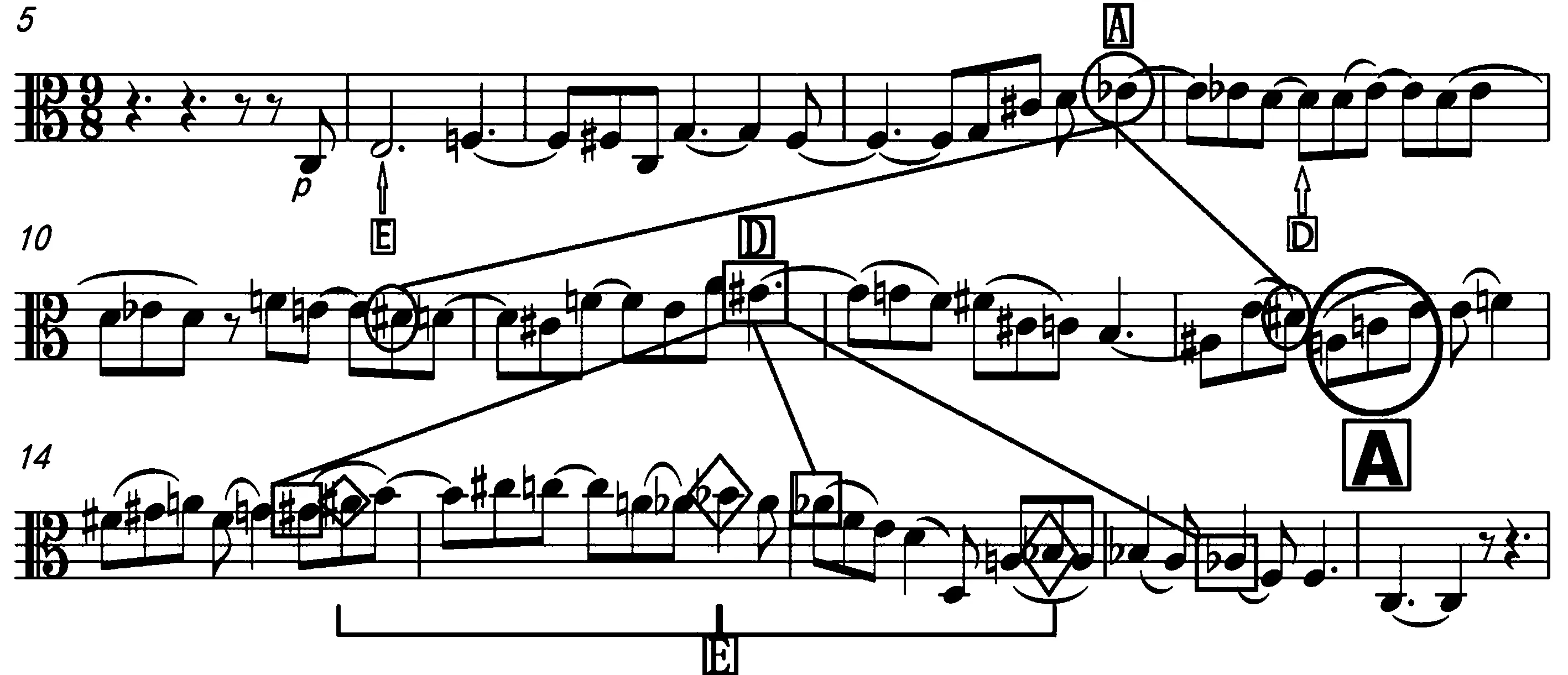

谱例8.《StringQuartet4-III》,3—9小节

上例的旋律从“综合调式”特征来看有以下特征:

1.旋律两端的A调主音调性“轴”特征,旋律中间无论具有怎样的半音化进程,都从A开始,A结束;

2.旋律中间的“半音框架”,是支撑旋律得以发展的核心;

3.I-V的传统调性潜在特征几乎在辟斯顿的音乐中无处不在,但是它们只是作为一种潜在因素,像影子一样在旋律中起到一种调性暗示的作用;

4.旋律发展过程中,主题—动机的展衍模式,是12个半音得以随性游弋的主要手段。

在下面这个例子中,开始的“主题—动机”运用了1∶3∶2的音阶构成模式,随后进入五声音阶。在第四小节,作曲家采用#G=bA的方式,巧妙的将五声音阶材料过渡到2∶1人工音阶。

第二行开始的2∶1人工音阶也是在开始动机1∶3∶2的模式下总结而得,其中G-A的半音数为2;A-bB为1;bB-bD为3。1∶2人工音阶在第5—7小节整体上行半音,从5音扩展至7音,第7—8小节又回到2∶1的五音列。仔细观察便会发现,谱例中第2行前后两个2∶1音列是一个整体,前一个五音列G-A-bB-C-bD与后一个五音列#C-#D-E-#F-G中的bD=#C。前后两个音列相加正好形成一个八度之内完整的“八声音阶”——半全人工音阶,而整个第二行的三个音列相加就是一个八度之内的完整12音。

第三行圆圈中的数字均是第一行主题—动机的构成音程。其中大二度出现4次,小二度出现3次,小三度出现1次。第三行旋律总结之后的音阶整体呈现出纯五度框架内的半音阶(1)+增二度bC-D(3)+大二度半音列(2)。

我们很难将这个具有独立意义的旋律归类为“七声综合调式”音阶或人工综合调式音阶。因为没有任何一个片断具有七声调式的特征,结尾部分也很难归结为人工调式。它完全是主题—动机音程化发展模式下构成的一条极具半音化特征的旋律。尽管第一行有五声音阶的外部形态,但是辟斯顿并没有使用#A音,而是运用bB,这就一定意义上破坏了五声音阶的结构,也可以看成是一种回避完整调式音阶的写法。在第二行旋律中,两端能够形成完整的八声人工音阶,却被中间#G-F之内的2∶1音列截断,这其实也是在避免完整的八声音阶出现。而旋律的第三行,几乎是主题—动机的“碎片”拼凑而成,总结而成的“十声音阶”接近于半音阶,只具有动机中1∶3∶2音程涵量的模糊外形。除了旋律开始和结尾的“主音”E,我们看到的几乎全是音程的扩大与缩小和主题—动机行进发展过程中的半音化推进。

谱例9.《StringQuartet2-1》,2—12小节VL.II声部调式分析

谱例9中旋律开始的主音E,随后的五声音阶,均符合蕾蒂所强调的某些“泛调性”特征。但是旋律中间音高材料围绕着主要动机进行展开的发展手法,所造成的2∶1人工音阶的12音现象,以及结尾处高度半音化的动机发展手法,似乎又有着某些“无调性”特征。尽管辟斯顿还在坚持“音高调性”的原则,但可以说,谱例8和谱例9更加接近于无调性写法,而谱例6和谱例7则更接近于“泛调性”。

五、综合调式十三声音阶

在谱例10-1中,我们可以看到一条充斥着“半音链”的旋律线,高度的半音化使得旋律很快就出齐了半音阶中的12个音,但可以肯定的是,这不是十二音写法。

谱例10-1《StringQuartet4-Ⅱ》,4—10小节Vc.旋律

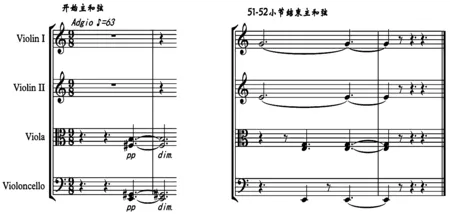

在谱例10-1的前两小节,E音前后对于#G和G两个音的重复,使得这条高度半音化的旋律,有着明确的E调特征。开始两小节所强调的E-G-#G-B,这四个音明确了E调主和弦,并且这个双三音的主和弦也与SQ-4-II乐章结束调性相吻合。如果说这条旋律是E调的“多调式综合”,旋律停在了E调的属音B上,一切解释好像都顺理成章。但是有些现象仅仅在E调12个半音内似乎又解释不清,如:辟斯顿依据什么原则组织E调之内的13个半音?怎么解释旋律中bE和#D,是简单解释成八度等同(octave equivalence)?还是将其视为“非本质音”?在旋律中有五个重复的音——#G、G、C、B、bE=#D,前四个音为什么被重复?这些疑问仅仅用E调作解释似乎是行不通的。所以我们分析至此,才仅仅看到了这条旋律的“表层调性”——E。将E调作为“表层调性”也就意味着还有一个更深层次的调性能够解答前面提出的问题。提到“表层调性”,就必定会有“深层调性”与之相对应。巴托克在形容“多调式半音音阶”时强调:“高度半音化的旋律中,各音不仅相互联系,而且具有一个共同的中心。但是,这一中心音却不能与和声的主音相提并论,因为多调式在巴托克看来是纯粹的‘旋律原则’”。根据巴托克的论断,旋律中各音的“共同中心”不是和声主音。也就是说旋律中的中心音可以与和声中的中心音各司其职,全然没有关系。那么谱例10-1中旋律开始的E调双三音主和弦是“和声主音”还是“旋律主音”?根据前面的论述,可以确定E是“和声主音”。因为整个SQ-4-Ⅱ乐章的开始和结束都是E调主和弦(见谱例10-2),所以,真正的旋律主音并不是E,而是最后的结束音B。

谱例10-2《StringQuartet4-II》,开始和结束的E调主和弦

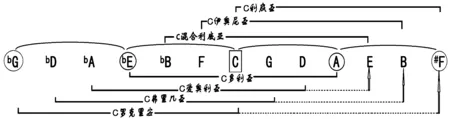

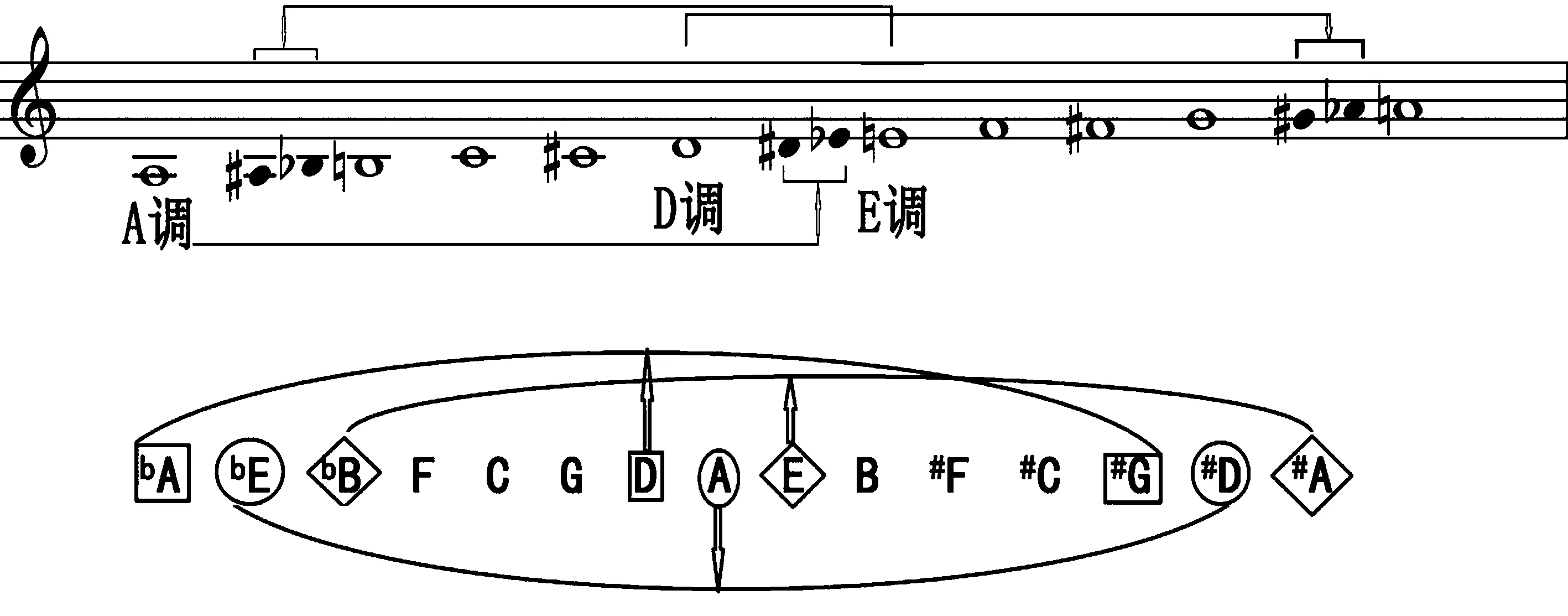

图3中A 为“基音”的“综合调式”是按照“逆向推理”所得。即:在不知道“基音”的前提下将谱例10-1中唯一的一对等音bE=#D当做调式的升四级和降五级音,这两个音也就“单一封闭的基音场”(见图2)。

首先以C为基音,按照纯五度音距分别向两边同时分散排列各三个音——向右排列出G、D、A,向左排列出F、bB、bE,加上中间的基音C,便会形成C、D、bE、F、G、A、bB的C多利亚七声调式。从图2可以看出这一调式的特点是“两级音”bE-A三全音框架之内的“对称原则”。这种对称原则主要体现在两个方面:

①以C为基音的多利亚调式,呈现出两级音bE、A与中心音C的小三度对称原则A-C-bE;

②排列成音阶之后,C、D、bE、F、G、A、bB、C的音程关系比例为2∶1∶2∶2∶2∶1∶2。如果再以F-G(半音数2)为轴,两端的音会形成2∶1∶2的音程对称关系,这又与“人工对称音阶”有着某些相似之处。

正是因为这种对称关系,再加之它处在“对称的双向扩展”中心位置,所以第一次生成的C多利亚调式便具有“轴调”的意义。

图2 “同基音场”七声调式综合图示——封闭的“单一基音场”

其次,将图3中两端的bE=#D按照纯五度音距向中间推算,最后得出中间主音——A,这个A也就是这个片段的深层主音。如果对谱例10-1、2的1分析加以总结,可以归纳出以下特征:

①通过上例中E“和声主音”——表层调性可以看出,辟斯顿在旋律发展的过程中是充分考虑“和声因素”的,这种和声因素往往涉及到整个乐章,至少是局部的乐句或乐段的“I-V”关系支撑,这也是辟斯顿作品中“调性因素”的主要表现手法 ;

②“综合调式”的“基音”A也可视作——“深层调性”的主音,它起到提供旋律发展音高材料的核心作用。由于辟斯顿没有将“基音”放在像“和声主音”那样重要的位置,这种“潜藏基音”的旋律特征,越是在辟斯顿中晚期的作品中越是常见。所以使得辟斯顿的“半音化”旋律总是令人捉摸不定;

③由于旋律的“基音”与“和声主音”可以是同一个音,也可以是不同音,甚至在后文中会看到一条旋律中多个“主音”的例子。所以几乎所有采用“综合调式”手法写作的旋律都在一定理论程度上具有着“双调”或“多调”特征。如果两条或更多的旋律线均采用不同的主音和基音,并采用对位化纵向叠加的方式,则整体音响效果将会极其不协和并具有“泛调性”特征。

图3 《String Quartet 4-Ⅱ》,4—10小节Vc.旋律的表层调性和深层调性

如果按照图2的原理分析图3,将上例旋律中的“主音”加以区分,可以得出以下结论:

a.深层主音A:综合调式的“基音”,它可能与和声主音或旋律主音相同,也可能不同。如果不同,它则不一定在旋律中占有节拍时值或节奏的优势,但整个旋律的所有音高均来源于A为基音的综合调式,判断基音的依据是旋律中的等音封闭场两端的音与中间的“基音”均为“三全音”;

b.表层主音E:它可以具有和声主音的意义,也可以具有旋律主音的意义。如谱例10-1中的E开始主和弦即具有表层主音=和声主音的意义;

c.和声主音E:在旋律横向进行中会形成具有“主和弦”意义的横向三和弦连接特征,谱例10-1中开始的E-G-#G-B便具有这样的特征,该例的和声主音与表层主音均是E;

d.旋律主音B:即整个旋律最后的结束音,这个结束音可能与之前的深层主音、表层主音相同,也可能不同。谱例10-1中的结束音是B,它可以看做和声主音E的属音结束,但是在这种高度半音化的旋律中,往往乐句的长音收束位置即有着旋律主音的意义。

尽管上述列举了四种主音,它们有可能相同,也可能不同,但是有一点是这一部分论述的核心——“基音”。因为它是构成“综合调式”旋律的基础,也是所有音高的核心来源。

罗伊格—弗朗科利在《理解后调性音乐》中提到:“音高中心性(pitch centricity)定义为围绕一个或多个音高中心的音高结构组织,因此他并不需要围绕一个主音而形成系统的音高分级体系。非功能性的音高中心性可以通过多种途径获得,这些途径是以音乐过程中的‘前后关系’来体现的,而不需要成体系化。这就是说,没有所谓的非功能的音高中心‘体系’,因此为了通过非功能的途径确认一个中心,我们就需要观察和解释各种特殊的音乐背景。”弗朗科利之所以强调“观察和解释特殊音背景”,就是因为“非功能的音高中心确定”是极其多样化和体现作曲家个性化特征的。这种“自由调性”写作形式最本质的核心便是其“自由”的无限可能性,几乎每一首“自由无调性”作品都有着其“多面性”,而这些多样化的“音高中心性”呈现方式也不可能以一种理论全部概括。所以针对“自由调性”的作品,尤其是旋律调性的分析,一定要“具体问题具体分析”,唯一可遵循的原则即是“调性的音高中心性”还在,并且一定会存在,只是它处在显性位置,还是隐性位置,是一个音高中心,还是多个主音既同时存在,又“互相博弈”。

周雪石在《同基音场旋律思维的调式形态》一文中对于巴托克“主音轴”的论述是以正向推理原则——从“中轴音”向两边五度音距推算,得出“同基音场”的七种七声调式和三对“水平对称”的七声音阶。此处之所以没有使用综合“七声”或综合“五声”的名称,也没有使用“场”的概念,是因为从音乐实际分析结果出发,辟斯顿在这个例子中并没有局部明确地使用五声或七声调式,也没有像巴托克那样采用两个七声调式的综合。“音程”化的旋律发展手法是这一片段的主要手段,大量的半音音程通过其它音程的不规则连缀使得整条旋律连绵曲折的发展。当然,这其中还要考虑与其它声部的“对位化和声”效果。在下一乐章(SQ-4-Ⅲ)中的主要调性即是A调。因此可以确定,这一主题旋律的“深层调性”也同时引申出下一个乐章的A调。

综合之前的分析结果,可见辟斯顿经常大量使用“综合调式”以造成“调性半音扩张”的效果,这种多个调式循环的结果会导致“理论上”的综合十三—十七声音阶。“一个半音化的段落不需要用遍十三声音阶的每一个音。最有效的办法是运用#IV或bV级,以及那些有利于与调式相区别的变化半音”。如果我们将#D看作调式的升四级,bE看作降五级,便可以推算出这条旋律中的“深层调性”是A——也就是“综合调式”旋律的“基音”。如果不将bE和#D视作等音,便会形成理论上的A十三声综合调式。如此说来,前面提出的问题便可以得到合理的解释:#G和G音被重复是在强调“和声主音”E的双三音;C音被重复是在加强“综合调式旋律”的“基音”;B音被重复是为了强化和声主音,以及E调的I-V(主—属)关系;bE和#D作为“A基音”的两端“极音”不能解释为等音,而应视作与“基音”C两端相距“三全音”的支撑。

辟斯顿在下面这个例子中运用了与上例相同的“综合调式”手法,整个旋律是在C为基音的十三声综合调式的基础上发展而来。其中第2小节#F和第5小节的bG是综合调式两端的“封闭等音”,由两端向中间推算得出深层主音——基音C;旋律开始的bE-C-G-E具有典型的三和弦横向陈述的状态,所以C既是深层主音,又是表层主音,同时也是和声主音。而旋律主音则是谱例11开始和结束的bE音,如果说上例强调的是和声因素中的主—属的五度支撑,那么下例则强调的是C-bE,即主音上、下方的小三度支撑(C→bE←bG,见谱例11)。这种三度支撑的旋律特征是巴托克作品中较为常用的旋律主音布局手法,在辟斯顿的作品中也经常可以见到。

谱例11.《StringQuartet4-IV》,14—23小节,Vl.I旋律声部

六、综合调式十五声音阶

在辟斯顿的中后期作品中,“基音”经常进行扩展,形成左右两端五度的I-V“双基音场”或“泛基音”的并置。这种情况导致了“调性扩展的极限”。所谓“极限”,也就是按照“等音不等”的原则,除了12个基本音级外,所有等音均可囊括进来,形成理论上多于十二声的综合调式音阶。

如果说之前论述展现的是辟斯顿运用“调式综合”手段产生的超出12个半音范畴的“十三声综合音阶”,那么辟斯顿对于综合调式的运用还远不仅于此。在SQ-4-Ⅱ第五小节Vla.声部的位置,辟斯顿依然采用“综合调式”的手段,将调性扩展至“十五声综合音阶”。谱例12-1是一条长达13小节的旋律,这条旋律在第10小节八分休止符的位置可以做短暂停顿,与上例E调相吻合。但作为一个整体来看,这条旋律是以A调为核心。因为在第13小节(以谱例中小节数标记为准)出现了旋律中唯一连贯出现的完整三和弦A、C、E。由于调性极度扩张,因此标记为A大或者a小已经没有实际的意义。

谱例12-1《StringQuartet4-II》,5—17小节Vla.旋律

在分析20世纪作品之时,面对等音往往采用以下三种方式:

①将等音视作相同的音,这是无调性音乐分析的普遍做法,因为过多解释等音没有实际的必要,除非可以追寻无调性音乐中的“潜在调性”因素;

②在功能调性写法为主的作品中,寻找等音之间的关系以及等音在和弦中的位置,从而进一步确定和弦与“主音”的潜在关系;

③在20世纪非功能性的“自由调性”作品中,等音要依据具体情况而定,有时等音是多调性或泛调性的不同表现形式。有时等音体现着“多调式综合音阶”的“调性扩张”结果。只要调性因素存在,主音存在,那么就可以围绕着这个主音将所有理论上存在的音尽可能囊括进来。巴托克的“轴音体系”、童忠良、周雪石等人提出的“同基音场”、梅西安的“有限移位调式”体系,以及有些学者和理论家提到的斯特拉文斯基新古典主义时期的“极音”特征均属于第三类。这些作曲家和理论家的作品和理论研究成果从广义上来讲,均体现着“泛调性”的写作特征。

谱例12-2《StringQuartet4-II》,5—18小节,Vc.声部,综合调式图示

谱例12-2是谱例12-1的综合调式图示,从这个图示我们可以看出,辟斯顿在高度半音化的十五声综合调式设计原则并没有采用米德尔顿融入全音阶的手段,从上面的谱例和调性构成图示来看,它倒是具备了雷蒂所说的“泛调性”主音游移特征。

七、七声调式与人工音阶或音列的综合

在这一部分中,我们会看到辟斯顿将调式音阶、人工音阶或音列在旋律中加以综合的情况。

谱例13旋律开始是F混合利底亚调式,107小节进入D罗克里安调式,但是随后的101—115小节很难将其归纳为任何调式音阶,将其看成是全音阶的变体似乎又显得有些牵强,所以将其分开标记为111小节的全音列bB-C-D-E,和111—115小节的无半音五声音列bG-bA-bC-bD。如果将这条旋律的音高加以总结,便可以得出F综合十一声音阶。这个例子尽管也是12个半音在旋律中全都出齐,但它的写作方式与之前论述的谱例12完全不同。

谱例13.《StringQuartet1-Ⅲ》,103—115小节

在本文的分析中经常可以看到“综合音阶”——横向或纵向音高材料汇总之后形成的“半音线条”,这些半音线条往往有以下三种情况:

1.以七声调式为框架构建的九声或多于综合调式音阶,首先需要具备旋律中明显的七声调式旋律痕迹,像谱例13中的F混合利底亚调式与D罗克里安调式。与米德尔顿“综合调式”构建原理不同的是,辟斯顿的“综合调式”往往比较自由,并不是米德尔顿论述的严格的“同主音七声调式综合”。因为辟斯顿的旋律经常会出现主音“游移”的现象,所以严格按照米德尔顿的“同主音”原则分析辟斯顿的“综合调式”旋律有时是无从下手的;

2.米德尔顿“综合调式”无论是九声还是多于九声的 “综合调式”形态,几乎都有着一个明确的框架,即I-IV-V-I,中间最为明确的标志是,IV-V音的大二度框架。并且按照米德尔顿五声或七声调式综合,超过九声的综合调式均是奇数,即九声、十一声、十三声、十五声……。由于辟斯顿的综合调式不仅包含米德尔顿的五声和七声调式的综合,还包括“自由十二音调性”,以及人工音阶或音列的综合,所以在综合调式的“音数”上会出现十声或十二声的偶数综合结果。如上例的十二声综合调式中,前9小节始终没有引入bC这个音,旋律中的F-bB-C-F的I-IV-V-I框架依然存在,只是在最后4小节才引入无半音五声音列bG-bA-bC-bD,从而出齐了十二声综合音阶的全部音;

3.“拼接”或“插入”不同音阶、音列,也包括半音列,是辟斯顿综合调式的一大特色。这些音列往往具有半音“补充”的含义,它们会补齐之前或两端综合调式中所缺的音(见谱例13);

4.在前文论述“等音不等”的现象实际上是在同主音七声调式综合基础上,再加入全音阶形成的一种多于12个半音的现象。实际上,双调式、多调式均可以出现这种情况,因为两个或多个声部在不同声部分别呈示着自己的调式,如果关系较远或采用不同人工调式“复合”,则会出现大量等音记谱的现象。究竟是否将其看作等音,主要取决于作品的风格或者是分析者分析的角度。比如说在勋伯格的十二音序列中,12个音的地位是均等的,其中不存在调性因素或者是不同调式的叠合,因此如果过分强调“等音不等”的现象是不符合勋伯格十二音技法逻辑的。但是在20世纪一些“新调性”作曲家的作品中,不同声部的不同调式,存在着等音各自的声部走向和调式构成规律,因此将这些“等音”视为“不等”的现象是合乎作曲家本意并符合分析逻辑的。

谱例14.《Stringquartet2-II》,1—2小节

如在上例中的低音声部,第一个音bD和#C实际上就不能视为等音,因为尽管它不是传统调式,但是辟斯顿在低音线条的半音“点状进行”都是以两个音为单位的,这些二音组都有着自身的半音解决倾向。bD解决至C,而#C解决至D,这种二音组的半音解决进行贯穿了整个乐章。实际上这种解决倾向在脱离了传统功能和声逻辑思维之下,是否能够称之为“解决”都有待于商榷。但是,这些极具个性的横向声部半音解决所形成的“点状”连接,也构成了辟斯顿音乐语言的独特风格。这些半音叠合在一起是有调性的,但是已经不是传统的调式音阶,甚至他们是人工音阶基础之上的一种再次“改造”。比如说上例低音声部的音阶实际是八声音阶的一种变体,辟斯顿为了强调结尾音的D旋律主音,采用#C-D的一种“人为”因素来形成导音倾向,但实际上,整个低音声部的主音到底是谁,直到第2小节的D长音停顿之前,是没有定论的。所以说,辟斯顿对于各种传统调式、人工调式、及人工调式的变体等多样化的音阶材料使用,使得这些极具个人特色的“综合调式”变得既色彩斑斓,又有些晦涩难懂。

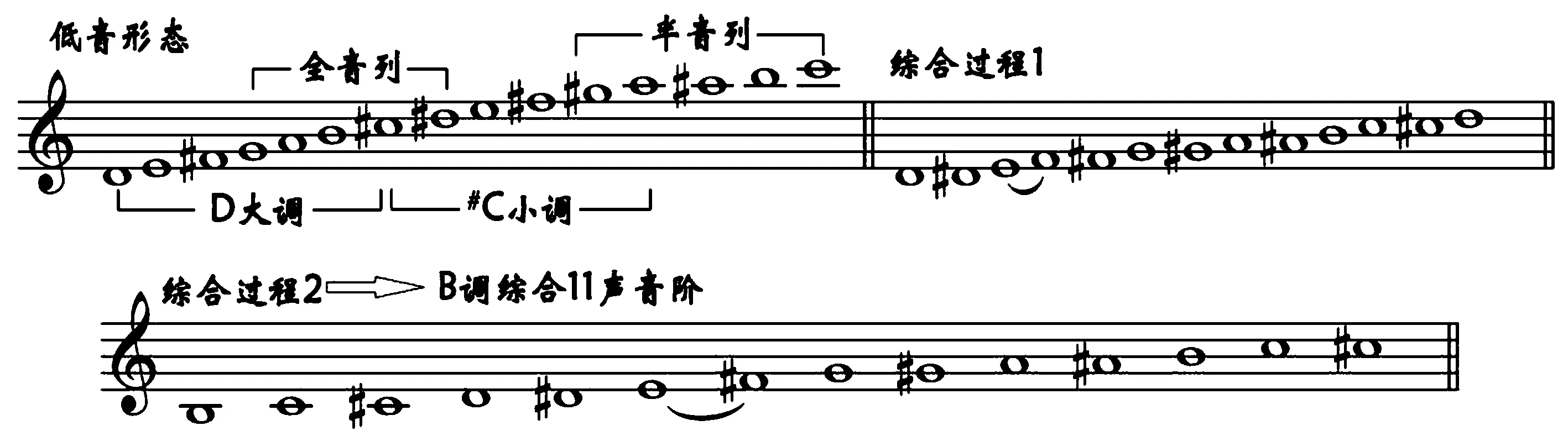

再比如说下面这个例子,辟斯顿作品中类似于谱例15-1这样的线性声部很多,这个连续上行的线性声部如果仔细划分,可能中间还会存在其它调式的可能性,但谱例15-2中对于这个线性声部的综合音阶推算过程,体现了最终得出B调综合十一声音阶最为重要的一点依据:IV-V音的全音,形成了I-IV-V-I的B调和声框架。尽管辟斯顿的综合手段与米德尔顿不同,但是对于传统调性和声框架的坚持,两者是有着共同特征的。

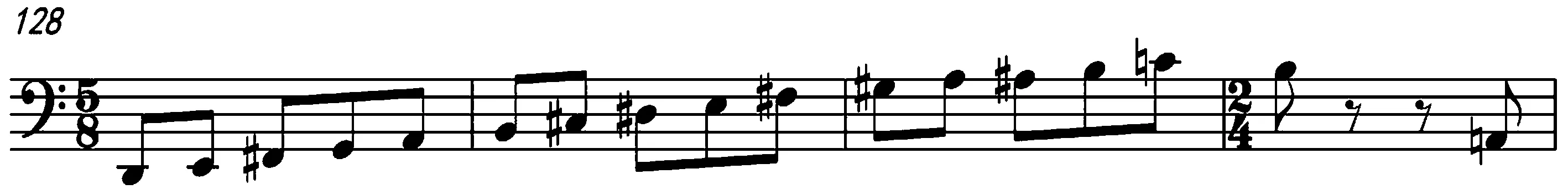

谱例15-1《StringQuartet1-III》,128—132小节,Vc.声部

谱例15-2《StringQuartet1-III》,128—132小节综合音阶推算过程

结 语

通过本文论述,我们会发现辟斯顿“综合调式”的手段是如此的多样和复杂,尤其是单一声部横向进行中的调式综合手法,其中有一些已经不属于“综合”的类别,而属于有调性的自由12音写法,但是由于缺乏一定的理论依据,犹豫再三也没有将其单独归为一类,而是合并在本文中统一论述。在辟斯顿的弦乐四重奏中就存在了大量“综合调式”与人工音阶在相同小节不同声部的“合成现象”,可以说,它们之间的纵向叠置也可能产生一种“综合音阶”。只不过这种综合需要用传统的“调式思维”与现代的“音程”思维相结合,从而产生七声调式与人工音阶之间互相综合,或人工音阶之间的相互综合。本文的研究结果是进一步探索辟斯顿音乐语言中有关多声部音高结构的基础,正是本文论述的这些形态各异、手法多样的调式综合手段,才导致了色彩斑斓的线性声部,也正是这些“五光十色”的线性声部所形成的多声部叠合,才构成了辟斯顿弦乐四重奏作品中极具个人风格和个性化写作特点的纵向音高结构形态。

① [苏]尤·尼·霍罗波夫:《复调和声》,罗秉康译,《音乐学习与研究》1988年第2期,第23页。

② 沃尔特·辟斯顿(Walter Hamor Piston,1894-1976),美国作曲家,音乐教育家,音乐理论家。沃尔特及其弦乐四重奏简介详见张宝华:《简论辟斯顿的三个创作时期及其五部弦乐四重奏》,《乐府新声》2018年4期,第39—49页。

③ 以上四点“综合调式”的可能性也是综合调式半音体系下的三度与非三度和声语汇研究的基础。该部分概括性文字引自张宝华:《辟斯顿综合调式半音体系下的非三度和声语言——以五部弦乐四重奏为例》,《黄钟》2019年第1期,第123页。

④ [美]罗伯特·米德尔顿:《现代对位及其和声》,郑英烈译,上海文艺出版社1984年,第144、19页。

⑤ [美]罗伯特·米德尔顿(Robert Middleton,1920-),美国作曲家,音乐理论家,音乐教育家。

⑥ [美]罗伯特·米德尔顿:《现代对位及其和声》,郑英烈译,上海文艺出版社1984年,第40页。

⑦ SQ-4-I为《第四弦乐四重奏》第I乐章的英文简写。为节省篇幅,文中对作品名称和乐章采用此简写形式,如SQ-1-III为:《第一弦乐四重奏》第III乐章。

⑧ 20世纪音乐作品中,“有很多用五声音阶描写宗教或圣经人物的段落。”在西方还有一些作曲家和音乐理论家将“无半音的五声音阶”——C-D-E-G-A看做“有缺口的”音阶,认为“五声音阶与七声自然音阶相比较存在着两个小三度‘缺口’。尤其对于欧洲听众来说,五声音阶本身就是旋律,它甚至用不着任何装饰。因为爱尔兰和英格兰的民间音乐中也经常会遇到这种五声音阶的旋律。”引自[英]莫·卡纳:《当代和声——二十世纪和声研究》,冯覃燕、孟文涛译,人民音乐出版社1983年,第76页。

⑨ 如果被选择来作为建立调性中心的材料是九声或十一声音阶,则属于半音风格,但半音化的程度是可以选择的。

⑩ 谱例5-3中还涉及到四度叠置和弦,其相关论述详见张宝华:《辟斯顿综合调式半音体系下的非三度和声语言——以五部弦乐四重奏为例》,《黄钟》2019年第1期,第131页。该文中谱例10的相关论述与谱例5-3相关。