社会资本分布失衡对贫困大学生就业的影响

钟云华

(湖南师范大学 教育科学学院, 湖南 长沙 410081)

一、问题的提出

贫困大学生(以下简称贫困生)及其家庭之所以“勒紧裤腰带”投资高等教育,是希冀打赢“一人就业,全家脱贫”的“翻身仗”。然而,自高等教育扩招以来,随着大学生就业难问题日益凸显,社会资本越来越成为决定大学生能否就业及其就业质量高低的关键因素之一。社会资本分布失衡导致处于劣势方(即社会资本缺乏或质量不高)的贫困生不能就业或只能低质量就业[1],不仅不能实现全家脱贫目标,反而会滑向更大的贫困“黑洞”。有调查发现,由于社会资本缺乏,贫困生在主要劳动力市场就业的可能性只有44.8%,平均月薪与就业满意度比非贫困生分别低654元与24%[2];还有研究发现,很多贫困生毕业后由于没有“关系”或不能有效运用“关系”,只能低质量就业[3],无法通过高等教育有效阻断贫困的代际传递[4]。由此可见,社会资本缺乏、质量不高或使用不当是当前贫困生不能就业或低质量就业的重要原因之一。因此,采取一定的措施弥补贫困生的社会资本分布失衡状态,无论对精准就业扶贫,还是对贫困生家庭脱贫后的防返贫,都具有重要的现实意义[5]。

遗憾的是,尽管目前学界已有较多有关社会资本与大学生就业的研究,但仍未能为实践中如何缩小贫困生的社会资本失衡、实现就业扶贫提供科学建议。其原因有二:一是已有研究着重分析社会资本对大学生就业结果的影响[6-7],却未探究社会资本拥有与使用对大学生就业过程的影响,无法真正发现社会资本拥有与使用导致贫困生就业困难的原因。二是已有研究多在微观层面探讨社会资本对大学生就业在信息收集、资金提供、人情影响获得等方面的正向影响,很少从宏观层面来分析社会资本分布失衡对社会资本贫乏者产生的诸如就业机会剥夺与就业质量挤压等负向影响,从而不能阐明社会资本导致贫困生就业困难的机制[8]。

实践需求与理论供给的脱节,使得本文主要关心四个研究问题:就业过程中贫困生与非贫困生的社会资本拥有与使用存在失衡吗?如果存在失衡,失衡状况如何?社会资本拥有与使用失衡对贫困生就业又产生了什么样的负向影响?在国家重视精准教育扶贫和防返贫的时代背景中,又应如何消除贫困生社会资本拥有与使用的失衡劣势,实现贫困生就业扶贫?本研究所用数据来源于笔者于2015年6月对东部(上海、江苏)、中部(湖南、湖北)与西部(陕西、云南)6省共15所院校①应届大学毕业生进行的问卷调查。问卷调查采用了多阶段随机概率抽样方法,共发放问卷3 756份,回收3 286份,其中有效问卷2 967份,有效回收率为79.0%。研究采用统计软件SPSS23.0进行统计分析。

二、贫困生社会资本拥有与使用测量指标构建

贫困生是指普通高等学校中由于家庭经济困难,无力承担高等教育费用或承担高等教育费用存在较大困难的大学生。目前高校助学贷款主要是生源地助学贷款,助学贷款经办银行已有比较成熟的贫困识别系统,能通过各类指标科学判定助学贷款申请者是否为贫困生,因此,本文用申请到助学贷款作为大学生是贫困生的操作性指标。社会资本的概念界定先后有关系等同说、社会资源说、功能说、文化规范说和能力说五大理论流派,尽管这些理论流派对社会资本概念的界定存在较大差异,但这五个理论流派的概念界定中都包含了社会网络、社会资源与功能三个共同要素。基于这些共同要素,本文认为贫困生的社会资本是一种镶嵌在社会网络之中,以信任、规范、影响力以及网络等多种形式存在,对其社会行动产生正负两方面影响的社会资源[1]。在确定贫困生的测量指标和社会资本的内涵后,本文从拥有和使用两个维度,对贫困生(也可用于非贫困生)社会资本拥有与使用指标进行了构建。

1. 贫困生拥有的社会资本测量指标构建

第一,贫困生拥有的社会资本数量测量指标。科尔曼(Coleman)指出,个体参加的社会团体越多、社会网络规模越大,其社会资本越丰富[9]。伯特(Burt)也认为,个体的社会网络规模反映了个体社会网络所涉及的范围,个体的社会网络规模越大,其社会资本越丰富[10]。按照伯特的解释,这是因为社会网络规模越大的个体具有更多的结构洞,可以打破信息不对称,并促进网络内资源顺利流动。故研究采用“提名法”,基于“就业社会支持网”这种个体中心社会网络,询问贫困生就业的“潜在帮助者人数”,以这个反映个体社会网络规模的指标,来测量贫困生社会资本拥有的数量。根据问卷调查数据的描述性分析结果,研究将“潜在帮助者人数”测量维度分为“0人”“1—3人”“4—6人”“7—10人”“10人以上”5个,对应赋分分别为0、1、2、3、4分。

第二,贫困生拥有的社会资本质量测量指标。处在社会网络中不同位置的行动者,从网络中摄取资源的能力存在差异。一般来说,处于网络顶端(通常也是网络的中心)的行动者,其拥有的社会资源更丰富,调动各类资源的能力也更强,在社会网络中更具影响力,能更好地控制网络中的其他行动者[11]。作为控制的回报,加之中国人特有的“期望与义务”文化规范,处于网络顶端的行动者也会调动自身的资源帮助网络内的其他行动者实现工具性目标。故贫困生“就业社会支持网”的网络顶端高度,通常反映了贫困生个体社会网络所涉及社会资源的深度,也决定了贫困生个体社会资本的质量。我国自古就是一个“官本位”社会,尽管改革开放以来这种崇官敬官的社会心理有了一定程度的改变,但行政机关、学校、科研院所、社会团体、国有企业等单位仍带有较强的行政化色彩,个体的行政级别通常决定了其社会位置高低与掌握资源多寡。一般而言,个体的行政级别越高,他所能接触、掌握与调动的社会资源也就更多。故本研究采用“位置生成法”,将贫困生“就业社会支持网”中潜在的关键帮助者的行政级别这个反映社会网络顶端的事物,作为贫困生拥有社会资本质量的测量指标②。研究根据我国行政级别设置实际和问卷调查数据的描述性分析结果,将“潜在关键帮助者行政级别”的测量维度,分为“无行政级别”“科级及以下”“副处”“正处”“副厅及以上”5个,对应赋分分别为0、1、2、3、4分。

2. 贫困生使用的社会资本测量指标构建

本研究将贫困生求职过程划分为信息收集与求职进行两个阶段,并构建了两个阶段使用的社会资本数量和质量测量指标。

第一,贫困生使用的社会资本数量测量指标包括是否使用与使用次数。信息收集阶段,如果贫困生通过劳动力市场中介机构、互联网、学校就业指导中心收集求职信息,则定义为未使用社会资本;如果贫困生通过社会网络收集求职信息,则定义为使用了社会资本,研究会在此基础上进一步分析其社会网络中共有多少人(自然计数)为其提供了信息,即信息收集阶段社会资本的使用次数。同样,在求职进行阶段,如果贫困生没有利用社会网络向用人单位打招呼或施加人情影响,则定义为没有使用社会资本,不需要计算社会资本使用次数;反之,如果贫困生通过社会网络向用人单位打了招呼或施加了人情影响,则定义为求职进行阶段使用了社会资本,研究会在此基础上进一步分析贫困生社会网络中共有多少人(自然计数)为其打了招呼或施加了人情影响,即求职进行阶段社会资本的使用次数。

第二,贫困生使用的社会资本质量测量指标包括社会资本类型与社会网络顶端。测量个体或组织在某种工具性行动中所实际使用社会资本的质量时,研究者们的视线主要集中于非正式网络途径的选择情况、社会网络中流动的资源以及关系人的特征三个方面[12]。研究采用社会资本类型与社会网络顶端(通过关键帮助者行政级别反映)两个指标,对贫困生就业过程中所使用的社会资本质量进行测量。社会资本类型分为强关系与弱关系两种,互动次数多、情感较深、关系亲密、互惠交换多的关系是强关系,反之则为弱关系。具体而言,如果贫困生通过父母、家人、亲戚和朋友等收集求职信息或施加人情影响,则定义为使用了强关系社会资本;如果通过老师、同学、一般熟人以及父母或亲戚的朋友等收集求职信息或施加人情影响,则定义为使用了弱关系社会资本。社会网络顶端的测量,与贫困生拥有的社会资本质量测量指标一致,主要测量关键帮助者行政级别,不再赘述。

三、贫困生与非贫困生就业过程中社会资本拥有和使用失衡状况测量

借助前文构建的贫困生社会资本拥有与使用测量指标,本研究对就业过程中贫困生与非贫困生社会资本拥有和使用的失衡状况进行了测量。

1. 贫困生与非贫困生社会资本拥有失衡

(1)贫困生与非贫困生社会资本拥有数量失衡

个体开展某项社会行动时,与该行动相关的社会网络规模越大,往往意味着帮助其完成该社会行动的社会资本越丰富。数据分析发现,在贫困生与非贫困生就业过程中,能为其就业提供帮助的“潜在帮助者人数”存在较大的不均衡,情况如表1。

从表1可知,1 219名贫困生中,潜在帮助者人数为“0人”“1—3人”“4—6人”“7—10人”“10人以上”的人数分别为658、301、130、90、40人,比例则分别为54.0%、24.7%、10.7%、7.3%、3.3%;与此不同,1 628名非贫困生在同类指标上的人数分布为883、303、255、151、36人,比例分布则为54.2%、18.6%、15.7%、9.3%、2.2%。可见,贫困生与非贫困生潜在帮助者人数为“0人”者均超过了半数,表明两个群体的社会资本拥有数量都比较有限。这是因为无论贫困生还是非贫困生,都是刚走出大学校门的毕业生,社会交往面不宽,社会资本主要来源于家庭先赋性社会资本,个人社会资本拥有都比较有限。但是,与非贫困生相比,贫困生潜在帮助者人数在较高选项的分布比例更低,如“4—6人”和“7—10人”两个类别中贫困生所占比分别为10.7%与7.3%,而非贫困生则为15.7%和9.3%。由此可见,贫困生就业时拥有的社会资本数量要小于非贫困生的同类值,属于社会资本拥有数量失衡的劣势方。

表1 贫困生与非贫困生社会资本拥有数量的比较 (N=2 847)

(2)贫困生与非贫困生社会资本拥有质量失衡

贫困生与非贫困生“就业社会支持网”中社会网络顶端的测量结果见表2。

表2 贫困生与非贫困生社会资本拥有质量的比较 (N=1 477)

由表2可知,622名贫困生就业时潜在关键帮助者行政级别为“无行政级别”“科级及以下”“副处”“正处”“副厅及以上”的人数,分别为366、99、77、52、28人,比例分布则为58.8%、15.9%、12.4%、8.4%、4.5%;而855名非贫困生在同类项目的人数分布为379、102、151、150、73人,比例分布则为44.3%、11.9%、17.7%、17.5%、8.6%。与非贫困生相比,贫困生就业潜在关键帮助者中无行政级别的比例要高出14.5%,差距较大;而且越往高行政级别走,贫困生与非贫困生在同类值上的比例也有较大差距,两者“科级及以下”至“副厅及以上”行政级别的比例之差分别为4%、5.3%、9.1%、4.1%。由此可知,贫困生的社会网络顶端更低,拥有的社会资本质量低于非贫困生同类值。

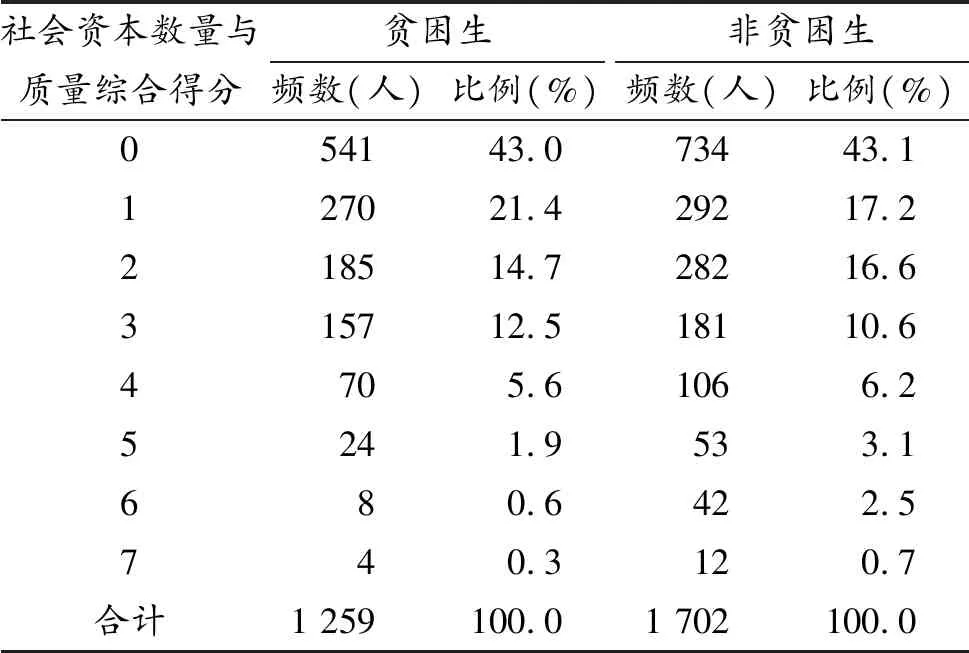

(3)贫困生与非贫困生社会资本拥有综合失衡

根据社会资本数量与质量测量指标的赋分设计,本研究进一步利用累计积分法对贫困生社会资本拥有数量与质量综合得分进行测量,结果如表3所示。

表 3 贫困生与非贫困生社会资本数量与质量综合得分比较 (N=2 961)

根据赋分设计,大学生拥有的社会资本数量与质量综合得分的满分为8分。从表3可知,1 259名贫困生中社会资本综合得分为0分③的有541人,占43%,这部分贫困生在就业时没有任何社会资本支持;非贫困生同类值也较高,达到43.1%。在综合得分为1分至3分三个类别中,贫困生的比例为21.4%、14.7%、12.5%,而非贫困生为17.2%、16.6%、10.6%,前者高于后者;但在综合得分为4分至7分高分类别中,贫困生的比例分布为5.6%、1.9%、0.6%、0.3%,而非贫困生的比例则为6.2%、3.1%、2.5%、0.7%,前者低于后者。因此,综合考虑社会资本数量与质量,贫困生与非贫困生的社会资本拥有仍存在较大的非均衡。

贫困生与非贫困生的社会资本拥有,无论在数量、质量还是综合得分上,都存在失衡情况,且贫困生处于劣势方。可能的解释有二:一是根据德国齐美尔(Simmel G.)的“互惠交换”理论,信任是“社会中最重要的综合力量之一”,非贫困生及其家庭拥有更多的经济资源和权力资源,他们能够用于“互惠交换”的资源更多,因此拥有的社会资本也更多。二是根据法国迪尔凯姆(Emile Durkheim)的“集体意识论”和美国帕森斯(Talcott Parsons)的“价值融合论”,价值、道德原则和信念先于契约关系。贫困生与非贫困生拥有不同的集体意识与价值追求,因而也倾向于与具有类似集体意识与价值追求的人交往,使得这两个群体“同质性交往”都比较严重。贫困生的交往对象更多是社会中下层人员,社会网络中能为其提供就业资源的人数少,社会网络顶端也不高。

2. 贫困生与非贫困生社会资本使用失衡

(1)贫困生与非贫困生社会资本使用数量失衡

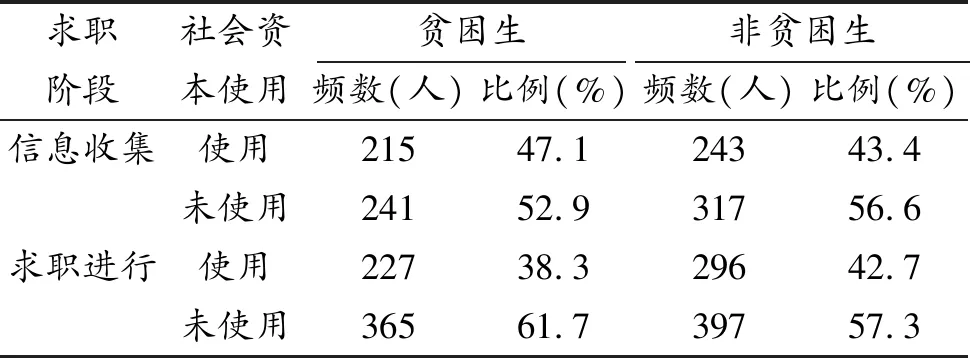

贫困生与非贫困生在“信息收集”与“求职进行”两个求职阶段,是否使用社会资本的情况见表4。

表4 贫困生与非贫困生求职过程中社会资本使用与否比较(N=2 301)

求职阶段社会资本使用 贫困生 非贫困生 频数(人)比例(%)频数(人)比例(%)信息收集使用21547.124343.4未使用24152.931756.6求职进行使用22738.329642.7未使用36561.739757.3

从表4可知,不管贫困生还是非贫困生,不管在信息收集阶段还是在求职进行阶段,通过社会资本收集求职信息或向用人单位施加影响的大学生所占比例都比较高,最低值出现在贫困生求职进行阶段,为38.3%。可能的原因是,高等教育扩招以来,我国大学毕业生数量不断增长,大学生就业竞争愈发激烈,同时劳动力市场仍不完善,这些都为社会资本留下了运作空间。无论贫困生还是非贫困生,都会使用社会资本这条具有亲和力的“非正式渠道”,来收集求职信息或向用人单位施加人情影响,以减少求职的不确定性,并增加就业结果的“可掌控性”。但是,在信息收集阶段,贫困生使用社会资本的比例要高于非贫困生;而在求职进行阶段,贫困生使用社会资本的比例则低于非贫困生。可能的解释是,贫困生大多来自农村,他们运用互联网、微信等新潮渠道来收集求职信息的能力不足,需要运用社会资本作为求职信息收集的补充手段;而在求职进行阶段,尽管贫困生使用社会资本的意愿也很强烈,但其拥有的社会资本数量不多,质量偏低,能够施加人情影响的空间有限,没法更多地使用社会资本。

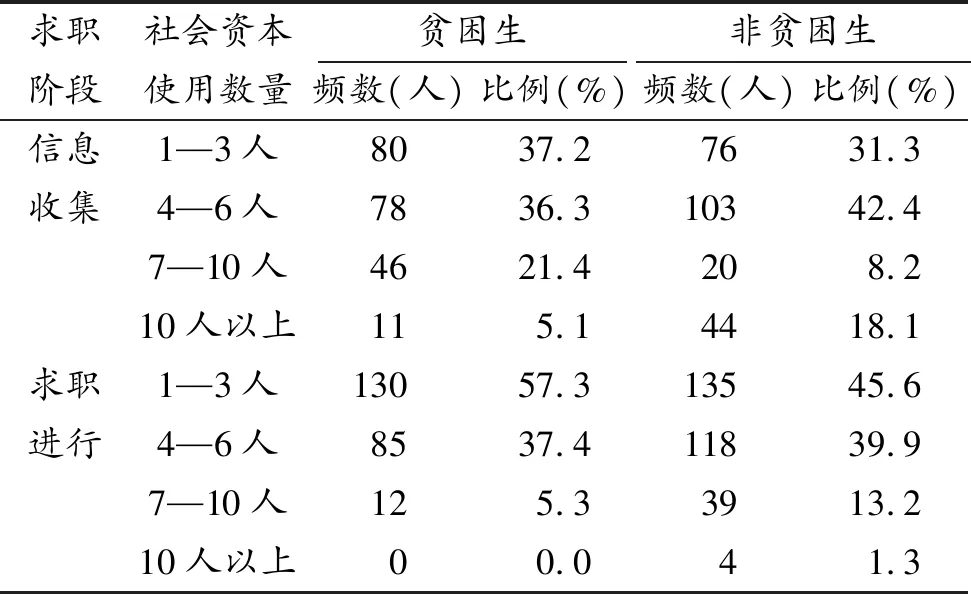

研究接着对贫困生与非贫困生求职过程中社会资本的使用数量(社会网络端点的使用次数)进行比较,结果如表5所示。

一般来说,在社会行动过程中,自身社会网络中被“激活”的网络端点越多,调动的社会资本数量就越多。从表5可知,在求职进行阶段,贫困生激活的网络端点数多集中于“1—3人”,占比57.3%,而非贫困生激活的网络端点数多集中于“4—6人”“7—10人”和“10人以上”,三者比例合计54.4%。由此可见,求职过程中贫困生和非贫困生使用的社会资本数量呈现非均衡状态,且贫困生为非均衡的劣势方。

表5 贫困生与非贫困生求职过程中社会资本使用数量比较 (N=981)

(2)贫困生与非贫困生社会资本使用质量失衡

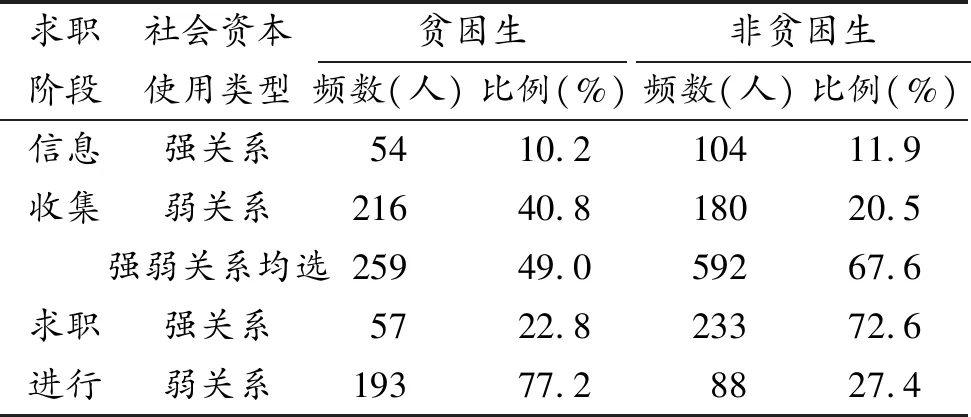

首先,从社会资本类型指标分析贫困生与非贫困生社会资本使用的质量失衡。由于大学生在求职过程中,可能同时使用强弱关系两种类型的社会资本,因此本研究采用强弱关系的使用频次来反映大学生使用社会资本类型的情况,结果见表6。

表6 贫困生与非贫困生求职过程中使用社会资本类型情况④ (N=1 405)

从表6可知,在信息收集阶段,贫困生共有529人在使用社会资本类型选择题上做答,其中仅使用强关系的贫困生为54人,占比10.2%,仅使用弱关系的贫困生为216人,占比40.8%,同时运用强弱关系的贫困生为259人,占比49.0%,但非贫困生的同类值分别为11.9%、20.5%和67.6%。可见,不管是贫困生还是非贫困生,在自身有强弱两类社会资本可供选择时,多数会同时运用强弱关系来获取求职信息,以减少自身在激烈就业竞争中的“不安全感”。但是,在单独类型社会资本的使用上,与非贫困生相比,贫困生更倾向于使用弱关系而非强关系来收集求职信息。可能的原因是贫困生来自于社会中下层,其强关系社会网络成员也大多处于社会中下层,掌握的职位信息不多。在求职进行阶段,250名贫困生共有57人次通过强关系关键帮助者向用人单位打招呼或施加人情影响,比例为22.8%;321名非贫困生中233人使用强关系来获取“人情影响”这种稀缺资源,占比72.6%。非贫困生比贫困生更倾向于通过强关系来施加人情影响,其原因是贫困生的强关系联系对象能够施加人情影响的能力有限,而非贫困生的强关系联系对象掌握了更多的社会资源,施加人情影响的能力较强。

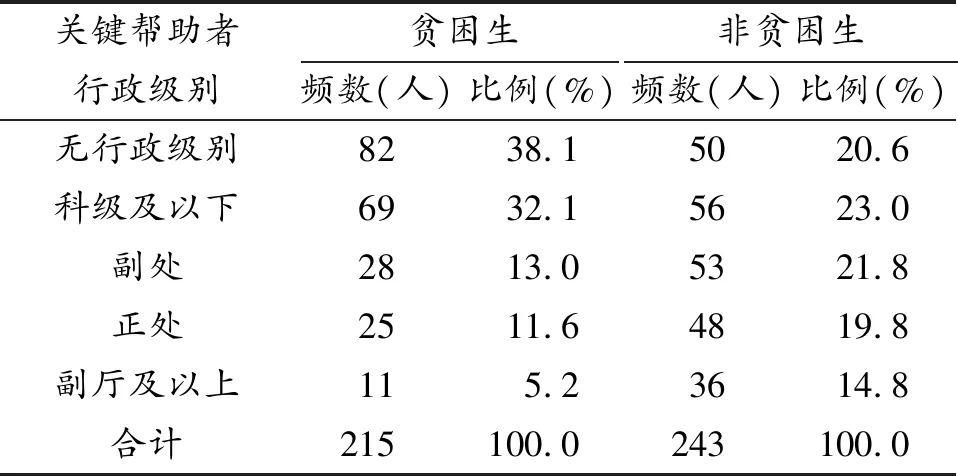

其次,从“关键帮助者行政级别”指标分析贫困生与非贫困生社会资本使用的质量失衡。由于信息收集阶段贫困生可能通过多位帮助者收集求职信息,将所有帮助者纳入统计过于复杂,故研究只对求职进行阶段关键帮助者的行政级别进行分析,结果见表7。

表7 贫困生与非贫困生求职过程中社会资本使用质量比较 (N=458)

从表7可知,在求职进行阶段,215名贫困生关键帮助者的行政级别是:38.1%的为无行政级别,而“科级及以下”“副处”“正处”“副厅及以上”的比例分别为32.1%、13.0%、11.6%、5.2%;与此相对应,243名非贫困生关键帮助者的行政级别,在上述五个类别上的比例分别为20.6%、23.0%、21.8%、19.8%、14.8%。贫困生与非贫困生求职过程中社会资本使用在质量上也存在明显的非均衡,非贫困生的关键帮助者行政级别更高,能够调动更多的社会资源,贫困生仍是这种非均衡状态的劣势方。

四、社会资本分布失衡对贫困生就业的负向影响

贫困生与非贫困生在就业过程中存在社会资本拥有与使用的双重失衡,且贫困生为非均衡的劣势方。这种双重失衡,会对贫困生就业产生至少以下几个方面的负向影响。

贾承造:全球天然气贸易非常活跃。2017年,全球天然气贸易量为1.13万亿立方米,与2016年同比增长5.9%。国际上LNG贸易空前活跃及参与LNG国际贸易的国家明显增多,亚太地区是主要的输入国。2017年上半年,国际LNG供应相对宽松,下半年受我国“煤改气”、韩国弃核弃煤等能源政策的影响,LNG需求超过预期,快速增长,国际天然气市场出现了时段性的供需紧张。同时,国际油价上涨还导致了天然气价格的整体上涨。但从中长期来看,全世界天然气市场仍是总体供大于求的态势,使天然气价格不会出现暴涨暴跌。

1. 求职成本增加

贫困生在社会资本拥有与使用失衡上的劣势,增加了其就业过程中的求职成本。第一,导致贫困生求职时间延长,直接成本与机会成本增加。在控制其他因素的条件下,非贫困生凭借社会资本优势,能在更短的时间内就业。描述性统计分析显示,已就业大学生中,非贫困生从开始求职到成功入职,平均时间为2.3个月,而贫困生则需要4.4个月。如果进一步考虑到调查时贫困生失业人数多于非贫困生失业人数,两者成功求职所用的时间差会更大。更长的求职时间,意味着贫困生需要打印更多的求职简历,进行更多的面试,增加了求职直接成本;更长的求职时间,也同样意味着更多的机会成本。第二,求职信息获取成本增加。非贫困生使用社会资本来收集各类求职信息,不仅会对贫困生产生“信息挤压”,还会增加贫困生求职的“危机感”。尽管有时正式渠道已能提供足够多的求职信息,但贫困生为了减轻非贫困生使用社会资本给自身带来的“危机感”,仍会借助自己有限的社会资本来收集求职信息,造成信息冗余,从而增加求职信息的获取成本。问卷调查发现,利用网络、报纸、人才市场和学校就业指导中心等正式渠道收集求职信息的贫困生,其平均求职信息获取成本在2 000元以下;而通过父母、亲戚或熟人等非正式渠道来获取求职信息的贫困生,平均求职信息获取成本在4 200元以上。第三,资源交换成本增加。非贫困生先赋性社会资本相对雄厚,其强关系社会网络成员更多遵循“需要原则”为其就业提供帮助,无须其支付过多的资源交换成本;而贫困生先赋性社会资本相对欠缺,其后致性弱关系网络成员多根据“等价交换”原则为其就业提供帮助,需要其支付等价的资源交换成本。调查发现,有些贫困生为了换取弱关系网络成员的关照,进一步“活络感情”[13],他们会送出一定价值的礼物,少则几百,多则几千甚至更多。

2. 就业机会获取困难

社会资本在为网络内成员提供稀缺社会资源的同时,也利用成员资格排斥可能的外来者获取这类社会资源,甚至网络内成员会合谋以损害公众利益为代价来保障小团体的利益,范围内的信任导致网络的封闭性和排他性。正如亚当·斯密(Adam Smith)所说,如果商人群体密谋将公众排除在网络和相互支持的组织之外,就会形成“反公众的阴谋”。沃丁格(Waldinger)在研究美国外来族群垄断相关产业的后果时也发现,社会关系在提高共同体成员之间经济交换便利和效率的同时,也隐性地限制了圈外人[14]。同样,在高等教育扩招、经济下行和大学生就业压力不断增长的宏观背景中,拥有丰富社会资本的非贫困生及其家庭,自然会有意或无意地利用自身的社会资本优势,来限制诸如贫困生群体之类的社会资本贫乏者获取就业机会。而在社会资本拥有与使用双重失衡中处在劣势一方的贫困生及其家庭,很难借助自己数量不足、质量不优的社会资本获得就业机会,其就业机会在一定程度上被非贫困生及其家庭利用社会资本优势隐性“挤占”。问卷调查结果显示,1 360名非贫困生中,有382人在调查时仍未获得就业机会,占比28.1%,远低于贫困生42.1%的同类值。进一步询问未就业贫困生“您目前未能就业的具体原因”时,高达36.8%的未就业贫困生将原因归于自身社会资本拥有不足或使用不当。事实上,这个研究结论也得到了早期研究的呼应,如郑洁的研究就发现,24%的大学生与自己喜爱的工作无缘,重要原因就是缺乏社会资本[15]。

3. 就业质量低端锁定

本研究运用笔者在以往研究中建立的大学生就业质量得分测量指标体系,来对大学生就业质量进行测量,详见以下公式:

Y=0.215x1+0.016x2+0.223x3+0.124x4+0.048x5+0.095x6+0.041x7+0.136x8+0.102x9

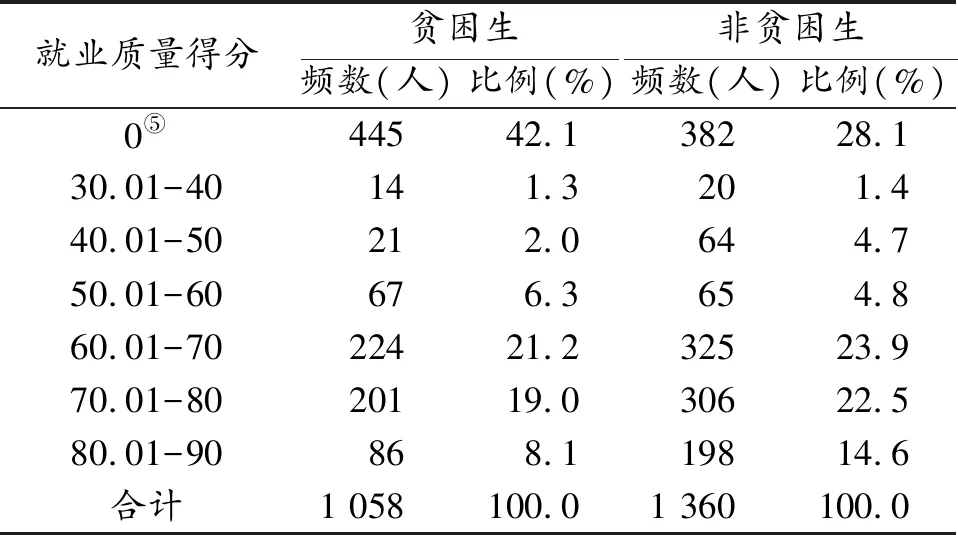

其中x1至x9分别代表就业与否、就业地区、单位类型、工作环境、薪资水平、社会保障、人职匹配、社会地位感知和工作满意程度的得分[16]。在此基础上,研究根据“是否贫困”与“就业质量得分”两个维度列表,分析贫困生与非贫困生就业质量得分的差异,如表8所示。

表8 贫困生与非贫困生就业质量得分情况比较 (N=2 418)

就业质量得分 贫困生 非贫困生 频数(人)比例(%)频数(人)比例(%)0⑤44542.138228.130.01-40141.3201.440.01-50212.0644.750.01-60676.3654.860.01-7022421.232523.970.01-8020119.030622.580.01-90868.119814.6合计1 058100.01 360100.0

从表8可知,贫困生的就业质量差于非贫困生的就业质量。这从以下两个方面可以体现:一方面,贫困生就业质量处在低分段的人数要多于非贫困生。在就业质量及格线60分以下,贫困生在各分段的分布比例为42.1%、1.3%、2.0%、6.3%,合计51.7%;而非贫困生同分段分布比例为28.1%、1.4%、4.7%、4.8%,合计只有39%。另一方面,贫困生就业质量处在高分段的人数要少于非贫困生。在“60.01—70”“70.01—80”“80.01—90”三个高分段,非贫困生的比例分别为23.9%、22.5%、14.6%,而贫困生的比例分别只有21.2%、19.0%、8.1%。为了验证贫困生就业质量与非贫困生就业质量在统计学上有无显著性差异,本研究接着对其进行独立样本T检验,结果显示存在显著性差异。

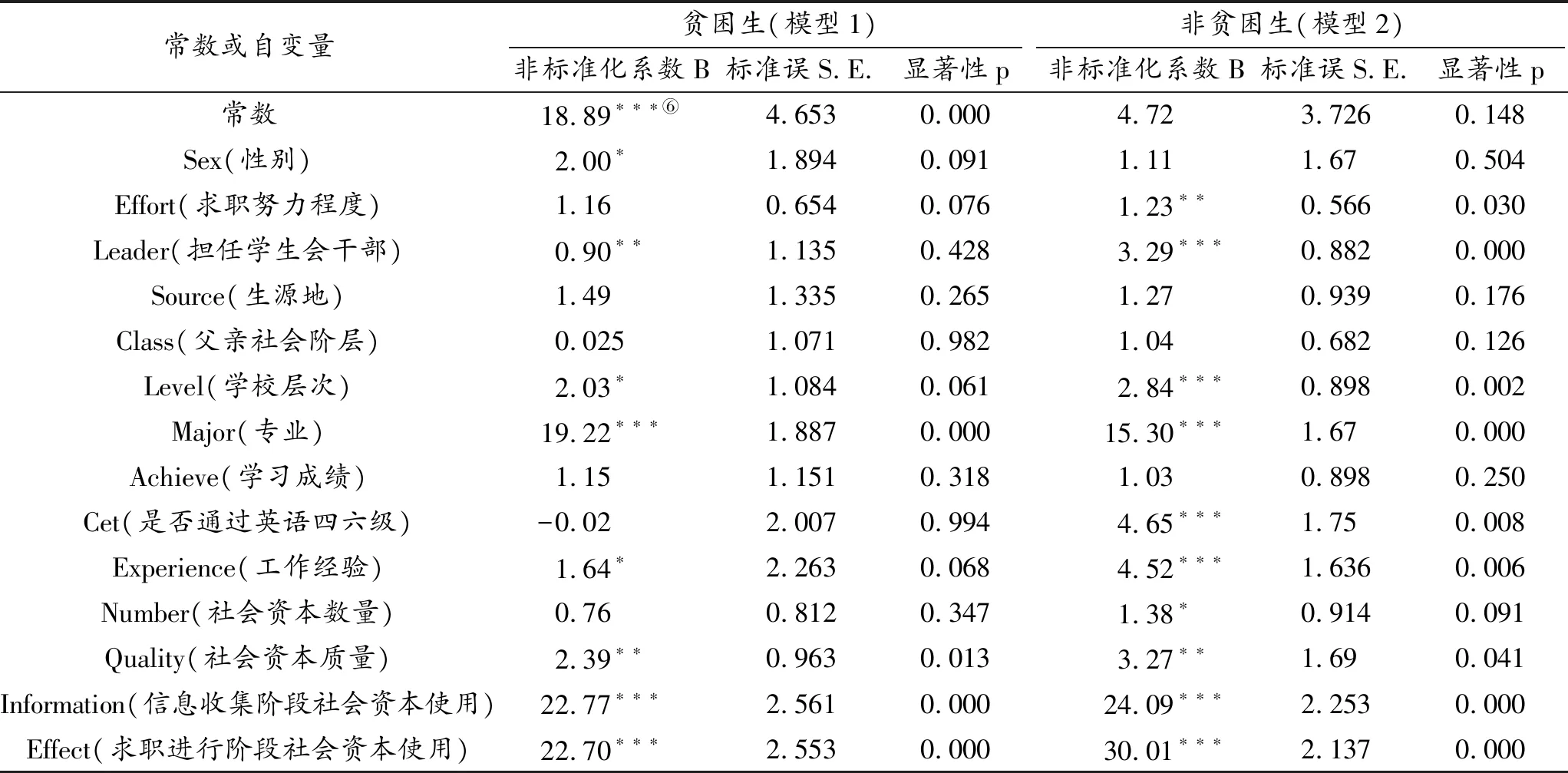

研究进一步对贫困生与非贫困生就业质量的影响因素分别进行多元线性回归,并比较两个群体各个自变量回归系数与显著度的差异,以把握贫困生与非贫困生就业质量存在差异的原因,结果如表9所示。

表9 贫困生与非贫困生总体就业质量影响因素多元线性回归结果比较 (N=2 418)

模型1与模型2的拟合优度(R2)分别为0.320和0.373,德宾—沃森(Durbin-Watson)检验值分别为1.89与1.65,表明两个模型具有较强可靠性和解释力。从表9可知,在控制性别(Sex)至工作经验(Experience)等10个自变量后,贫困生与非贫困生就业质量的差异主要由两者社会资本拥有与使用上的双重失衡导致。一方面,两个模型中社会资本自变量的影响显著性有差异。在模型1中,4个社会资本自变量都对贫困生就业质量有正向影响,但社会资本数量(Number)自变量没有通过显著性检验;在模型2中,4个自变量都对非贫困生就业质量有正向影响,且都通过了显著性检验。另一方面,两个模型中社会资本自变量的影响大小差异较大。社会资本数量(Number)、社会资本质量(Quality)、信息收集阶段社会资本使用(Information)和求职进行阶段社会资本使用(Effect)4个自变量,在模型1中的回归系数分别为0.76、2.39、22.77和22.70,在模型2中分别为1.38、3.27、24.09和30.01,后者比前者分别高出了0.62、0.88、1.32和7.31。可见,与贫困生相比,非贫困生的社会资本拥有与使用,对自身就业质量提升所产生的效用更大。用另外一句话来说,非贫困生的社会资本拥有与使用,比贫困生社会资本的拥有与使用,更能促进自身就业质量的提升。

五、防范社会资本分布失衡对贫困生就业产生负向影响的对策

1. 增加贫困生社会资本数量

社会资本生成不是一个静态结果,而是一个动态过程。已有研究充分表明,社会资本生成的唯一途径就是社会交往,即进行充分持续的人际互动[19]。社会交往尤其是夹带资源交换的人际交往,能使交往主体之间的关系联结越来越紧密,进而生成越来越多的社会资本。因此,一方面应鼓励贫困生在接受高等教育期间,通过持续的社会交往扩大原有的社会网络。贫困生在假期通过走亲戚、参加红白喜事、拜年等活动增强与其血缘或亲缘群体的联系;各种节假日还要加强与乡邻族人之间的交往,保持与小学、初中及高中同学的联络,扩大自己社会网络的规模[20]。另一方面,还要鼓励贫困生通过社会交往建立新的社会网络。贫困生还应通过餐饮网、过节网等途径,密切与同学、校友、老师的关系;积极参加社团和各类校园文化活动,加强与趣缘或业缘关系群体的交往;在实习实践中开展与社会各行各业、各界人士的交往,扩展自己的人脉。

2. 提升贫困生社会资本质量

一方面,帮助贫困生拔高社会网络顶端。林南(Lin Nan)的社会资源理论认为,社会结构呈现出一种金字塔形状,从对资源的接触和控制来看,社会结构位置越高,占有者人数越少,但在结构中所拥有的视野就越开阔(尤其是往下看时)[21]。因此,提升贫困生自身社会资本质量的一条重要策略,就是高校在举办诸如校友活动或社团活动时,鼓励贫困生去接触那些在社会结构中处于较高位置的人,并尽可能创造机会与这些人相互交往并产生交情。另一方面,培育贫困生的异质性社会资本。如果个体社会网络的异质性更强,成员来自不同行业,拥有不同资源,那么个体更易从中寻求到实现自己工具性社会行动目标所需要的各种资源。贫困生要超越自身地位、身份、价值观、地域等因素的约束,尽量与不同社会等级、不同文化、不同地域的人和组织建立广泛的联系,构建高异质性的社会网络[22]。具体来说,贫困生在积极开发血缘亲缘地缘关系社会资本之外,还要注意利用校友资源,发挥兴趣小组、俱乐部等非正式组织的作用,拓宽异质性社会交往的范围。

3. 优化贫困生社会资本结构

一是优化先赋性社会资本与后致性社会资本结构。大学生的社会资本主要来源于先赋性社会网络,但贫困生先赋性社会网络规模有限,故高校应营造氛围,鼓励贫困生加强后致性社会网络构建,生成与拥有更多的后致性社会资本。二是优化正性社会资本与负性社会资本结构。社会资本有正负之分,负性社会资本具有负性功能,对贫困生就业产生负向影响。因此高校就业指导机构的工作人员与专业课教师要分别发挥管理育人与教学育人作用,指导贫困生有选择性地进行社会资本积累。贫困生在扩大社会交往的同时,还要提高社会交往的辨别能力,有选择性地开展社会交往,尽力避免与黑社会、传销团伙等会给自身带来负性社会资本的群体进行交往。三是优化贫困生传统型社会资本与现代型社会资本结构。传统型社会资本积累主要通过面对面的交往方式进行,但在互联网时代,高校应加强培养贫困生信息技术素养,帮助贫困生充分利用微信(朋友圈)、QQ、微博等互联网平台,通过非面对面交流互动扩大社会网络,加强现代型社会资本积累[23]。

4. 提高贫困生社会资本运作能力

一是通过就业创业教育指导贫困生根据自身的社会资本拥有情况合理确定求职目标。贫困生确定求职目标,除了考虑学校层次、专业、个人职业生涯规划等因素以外,还要考虑自身社会资本拥有情况。如果贫困生拥有的社会资本过少,尽量不要前往社会资本要求较高的行业或岗位求职;如果贫困生在某个领域或某个城市拥有丰富的社会资本,则可以考虑在这个领域或城市就业。二是提高贫困生甄别使用何种类型社会资本的能力。每种类型的社会资本都具有特定的适用性,只会对特定的工具性社会行动目标产生特定的影响。这就需要贫困生依据自身的求职目标,从自身拥有的社会资本中选择适配求职目标的社会资本。在我国一般是通过弱关系获得就业信息,通过强关系施加人情影响。三是增强贫困生的社会资本调动与协调能力。贫困生应对网络成员进行联络、沟通和说服工作,调动网络成员的积极性。贫困生还需要对其拥有的社会资本进行重组、协调和整合,必要时将其转化为其他种类的资本(如人力资本和文化资本),以增加自身的就业资源获取能力。

注 释:

① 高职高专院校3所、一般本科院校4所、211大学4所、985大学4所。

② 如潜在帮助者在私营部门就业,没有行政级别,此时采用陆学艺的十大社会阶层划分方法,首先在公共行政部门中寻找到与私营部门就业者的社会阶层地位相同者,再将公共部门相同阶层地位者的行政级别赋予给私营部门就业者,从而让其获得一个虚拟的“行政级别”,但这个行政级别并不是真实的,只是其社会资源动员能力的反映。

③ 本研究中的“0分”并不意味着此个体没有社会资本,只是没有对其求职有帮助的潜在社会资本。

④ 关键帮助者只有一人,不是强关系,就是弱关系,故强弱关系均选这一项频数与频率值为0。

⑤ 就业质量为“0”分表示此大学生未就业。

⑥ “****”“***”“**”“*”分别表示通过0.001、0.01、0.05和0.1显著性水平检验。