教育研究的中国传统与特色主张

姜 勇, 柳佳炜

(华东师范大学 教育学部, 上海 200062)

中国的教育研究要走向世界,要在世界上具有独特之民族地位,就需要中国的教育学者不仅要积极关心,虚心学习,善于借鉴世界各国科学、先进、前沿的教育理论与实践,而且还要在这一“预流”①的过程中时刻省思中国教育之优势与弱点,念念不忘中国教育之文化根基与人文精神,朝乾夕惕中国教育的紧迫问题。并且,如果我们还能灵活运用各家理论、各派方法、各种材料,挖掘历史,把握当代,着力建构中国特色的教育科学,则中国的教育研究必能在世界舞台上发挥独特而重要的影响力。否则,中国的教育研究就会丢掉自己的研究阵地,失去自己的主心骨。赵汀阳曾无比感慨,中国哲学当前面临的困境正是对自己的研究阵地的“拱手相让”。“西方哲学重新唤起了中国哲学的问题意识,可是同时也挤掉了中国原来的问题。有了问题意识,却丢了自己的问题。”[1]为唤醒中国的教育学者要有中国意识、中国问题与中国智慧,刘铁芳老师发表了《教育研究的中国立场》一文,刊登于《湖南师范大学教育科学学报》2020年第1期。该文大力呼吁中国的教育研究一定要有自己的问题意识,要有自己的文化自觉,要有自己的学术智慧。“我们需要踏踏实实地立足于我们自身的问题,立足于我们的历史文化传统,立足于我们脚下的土地与人民。”[2]该文是对教育研究中国立场的总体性、宏观性的思考与筹划。受其启发,循着这一思路,笔者进一步探讨教育研究的中国立场可以从哪些方面来展开,特别是,教育研究的中国传统到底是什么?中国教育的目标、内容与方法和西方教育传统有何不同?中国教育的特殊性与价值究竟在哪里?本文试图对此作初步探索,以就教于方家。

一、教育研究的中国传统 —— “心本体”是中国教育学的文化魅力所在

中国历史悠久,自轩辕黄帝时期算起约有五千年历史。这既是一部充满着浓郁的人文精神的温情史——“化被草木,赖及万方。盖此身发,四大五常。恭惟鞠养,岂敢毁伤。女慕贞洁,男效才良”(《千字文》),又是一部不断涌现以情动人、以理说人、以心育人的灿烂教育思想的温心史——“夫子循循然善诱人,博我以文,约我以礼,欲罢不能”(《论语·子罕》),还是一部极为注重文化涵养、良知之教、德性化育的温良史——“夏曰校,殷曰序,周曰痒,学则三代共之,皆所以明人伦也”(《孟子·滕文公上》)。当然,近代以来,面临骈兴错出的西方科学、文化、技术对中国传统文化的冲击,中国学者毫不犹豫地走向了“开眼看世界”、融入世界文化的浩荡潮流之中。与之交往,与之对话,与之共生,是谓“预流”。“不仅在学术上能够‘预流’,即在重大历史问题上与国际学界进行对话与竞争,同时也站在中国与世界之间,促使20世纪上半叶的中国学术界尤其是历史学界重视新问题、发掘新资料、探索新领域,突破传统中国历史空间,呈现出中学与西学汇通的新取向。”[3]历史上,中华民族在数次面临生死存亡的危急关头均能化险为夷,这与凝聚在其血脉里的深厚且坚韧有力的民族文化精神息息相关。中华人民共和国成立以来更是一改近代百年的国贫积弱、民生凋敝、屈辱外交之危局,她的光辉历程,特别是改革开放以来取得的令全世界瞩目的巨大成就值得称道。这些成就充分、有力地证明了中国优秀传统文化在新的时代、新的历史时期依然是中华民族不可或缺的根本力量。李泽厚先生认为,与西方文化不同,中国文化是“情本体”的。“所谓‘情本体’是以‘情’为人生的最终实在、根本。美学作为‘情本体’的探究,作为第一哲学,反对理性作为‘本体’吞并认知和情感,但更反对现在正时髦和流行着的各种形态的反理性主义。”[4]如果说西方传统哲学是以“理”为本体的话,那么,中国文化是“情本体”的,它始终相信一个情感—信仰的“物自体”。“以往讲的都是‘理本体’、‘性本体’。这种‘本体’仍然是使人屈从于以权力控制为实质的知识与道德体系或结构之下。我以为,不是‘理’(性),而是‘情’;不是‘理本体’,而是‘情本体’;不是道德的形而上学,而是审美形而上学,才是今日改弦更张的方向。”[5]

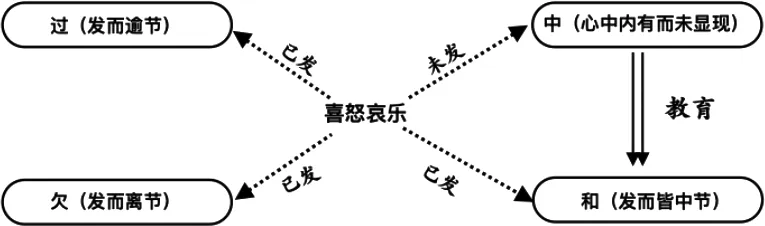

而在笔者看来,中国教育的传统虽注重“情”,但却既非以“情”为本体,也非以“理”为本体,实是以统御“情”与“理”的“心”为本体的。无论是先秦时期,还是宋明理学时期,治学为人大多恪守“心本体”的教育主张,以心为本体的教育思想是中国传统教育的一道独特的风景。《周易》曰:“天地感而万物化生,圣人感人心而天下和平。”(《周易·感·彖》)荀子更是直接道出了“心本体”的主张:“心者,形之君也,而神明之主也,出令而无所受令。”(《荀子·解蔽》)尤其是从宋代开始,无论是程朱理学还是陆王心学,“理”(性)虽是千古圣贤孜孜以求的人生课题,但主要的答案已经有了,在于“心”。比如,朱熹将“心”作为“主宰”,“性对情言,心对性情言。合如此是性,动处是情,主宰是心”[6]。陆王一派与程朱一派在学说上虽有差异,但差异主要表现在治学为人的方法上,而不是目标上。“两家之学,一贵循序渐进,一求顿悟;一以德性为先,一以学问为要。”[7]这颇类似唐代中叶禅宗五祖弘忍门下的惠能的“顿悟说”和神秀的“渐修说”,只是觉解的路径不同。“在天人合一论的视域下,二者皆以为‘心’才是天下万物生存之大本。这种本原之心,具有超越性。”[8]陆王学说干脆就被称为“心学一派”。王守仁在《传习录》中说道:“汝未来看此花时,汝花于汝心同归于寂,汝来看此花,此花颜色一时明白起来,便知此花不在汝心之外。”在《紫阳书院集序》中他更是道出:“位天地,育万物,未有出于吾心之外者。”[9]陆王心学对“心本体”的重视程度可见一斑。在陆王一派看来,有“心”则自有“情”,“情”在“心”中;有“心”亦会有“理”,“理”亦在“心”中。《中庸》里说:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。”程朱理学对此做过不少精辟的诠释,这些诠释也是以“心”为本体的。程颐说,“存养于未发之前”,“善观者不如此,却于喜怒哀乐已发之际观之”[10];朱熹认为,“心为已发,性为未发”,史称“丙戌之悟”。在笔者看来,“未发谓之中”指的是“心”之“情”。“喜怒哀乐”虽未发但实已在之,因此有其“情”。当其发时,不过度,不纵情,不泛滥,而皆中节,则中节之“理”亦在其中。因之,“心”中既有人性的喜怒哀乐之原初之“情”,也有通过教育而化成之“理”。

我们不妨对《中庸》中的此句作一补注:(原初的)喜怒哀乐之未发谓之中(“中”当作心中内有之意),发而皆中节谓之和,“发而逾节谓之过,发而离节谓之欠”。由是观之,“心”方是本体。李泽厚先生之所以强调“情本体”,恐是因为他看到了西方哲学二千多年来的传统是“理本体”,所以指出中国传统文化的价值在于与其相对的“情本体”。但从《中庸》的“发而皆中节谓之和”可以看出,其实中国传统也注重心之“理”。当然,这个“理”不是科学技术理性之理,而是为人处事、待人接物之“理”。教育的意义即在于通过这个历程,使个体能畅达地做到“发而皆中节谓之和”(见图1)。

图1 “喜怒哀乐”“未发”“已发”与教育之间的关系

王阳明的经典“四句教”的主张同样也是“心本体”的。“无善无恶心之体,有善有恶意之动,知善知恶是良知,为善去恶是格物。”第一句“无善无恶心之体”,即以心为本体,“心本体”是由“无”而来。这一点像极了老庄哲学的“无”的思想:“无,名天地之始;有,名万物之母。故常无,欲以观其妙;常有,欲以观其徼。”(《道德经》第一章)第二句“有善有恶意之动”,句中的“有”字指的是情感,有是非善恶的情感,有喜怒哀乐的情感,有悲欢离合的情感,这就是“情”之所动了,也即是“意之动”。第三句“知善知恶是良知”,句中的“知”很明确说的是理智的判断,理性的运用,理一分殊的识断,因而是“理之用”。正如朱熹所说:“其理之用不一。如为君须仁、为臣须敬、为子须孝、为父须慈。物物各具此理,而物物各异其用,然莫非一理之流行也。”(《朱子语类》)其中的“须”指的就是个体通过理性和理智判断而得出的“须”如何、“当”如何、该”如何,这就是理性的运用,“理之用”。最后,第四句“为善去恶是格物”,则是指良知的获得是一个不断践行的过程。“知是行的主意,行是知的功夫”。当然,知与行是一个“工夫”而不是分开的“两件”。“今人学问,只因知行分作两件,故有一念发动,虽是不善,然却未曾行,便不去禁止。我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处,便是行了。发动处有不善,就将这不善的念克倒了。须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中。”[11]由此看来,流传在乡间的俗语,“万恶淫为首,论迹不论心,论心世上无好人”是需要我们反思与批判的。因为根据“四句教”的主张,“恶”不能只论“迹”,论“心”是必要的。良知的教育不能只看“迹”,不论“心”。

综上,以“心”为本体是中国传统教育的核心所在,教育大计在于帮助学生修得真善美之美丽心灵。“其心已破坏矣,故不可与入尧舜之道。狂者志存古人,一切纷嚣俗染,举不足以累其心,真有凤凰翔于千仞之意,一克念即圣人矣。惟不克念,故阔略事情,而行常不掩,惟其不掩,故心尚未坏而庶可与裁。”[12]

二、“心本体”的教育目标 —— 涵养“仁心”

“仁”在中国传统教育中居于最核心的地位。据词频分析,《论语》中除“有”(词频200)、“无”(词频130)外,“仁”是具有实体意义的最高频词,频数达109次[13]。可见,“仁”是中国古代教育的核心目标,并且其涵义是复杂多样的,开放包容的,是一个极具本土性意蕴和带有浓郁文化气息的概念,难以用一个英文单词来准确对应。“仁”包含了善良(kindness)、仁慈(benevolence)、利他(altruism)、友爱(love)、美德(virture)等等,但又不是一个英文单词所能涵盖全部奥义的,它是一个复杂的多样体。汉学家修中诚(E.R.Hughes)曾用man-to-man-ness来指称“仁心”。这个译法相对好一些,它体现了“仁”是一种“人与人”相交相处相知境遇中的品性与素养[14]。以心为本体的中国教育传统就是要涵养美好的“仁心”。

涵养“仁心”。以“心”为本体是中国古代教育最重要的教育目标,犹如天道的运行,是不因时移,不因世易的,是美好肃穆永不停歇的。可以说历朝历代大体都遵循着教育最核心的目标,那就是要培养学生的“仁心”。并且,以“仁心”培育为核心教育目标的中国古代教育思想体系有一个鲜明的特点,即主张“仁心”非外铄之,而是由内生发。如孟子认为,人皆有恻隐之心。只要心不被遮蔽,其性之善就会自在呈现,澄明澄澈。“君子所性,仁义礼智根于心。其生色也,然见于面,盎于背,施于四体,四体不言而喻。”[15]孔子所说的“仁心由己”也是这个意思。“颜渊问仁。子曰:克己复礼为仁。一日克己复仁,天下归仁焉。为仁由己,而由人乎哉?”(《论语·颜渊》)“仁心”的教育是深邃悠远的,直指人内心深处,“我欲仁,斯仁至矣”(《论语·述而》);是震撼心灵世界的,品行端方、进退有序、待人温良、礼法有度、张弛有道,处处体现了相遇相处过程中的品行与素养(man-to-man-ness)。“孔子曰:能行五者于天下为仁矣。请问之。曰:恭、宽、信、敏、惠。恭则不侮,宽则得众,信则人任焉,敏则有功,惠则足以使人。”(《论语·阳货》)可见,“仁心”的教育往往与个体内在美好的、向善的、有爱的、合乎礼仪的心灵紧紧相连,通过浸润涵养的历程逐渐达到对学生心灵的培育,最终以“化成天下”。因而,“仁心”的养成主要不是通过外铄的规训与惩罚。规训与惩罚只能“强迫”学生做出合乎要求的行为,但却无法影响学生的内心,没有产生“心灵转向”的作用。真正的“仁心”的培育必须是由内而外生发出来的,所以孔子道出了“仁心”的内在本质在于自己的内心,为仁由己,而不是受外在的压力所迫,它是一个主动积极的过程。“‘欲仁仁至’说侧重于讲仁德能因人的自觉欲求而即其身体力行当下体现。”[16]

相反,注重工具理性主义的西方教育往往突出外部规则的重要性,而不够重视“仁心”是由己兴发的意义与独特价值,主张外显行为的塑造,以“行”代“情”,以“理”代“情”,以“规则”代内心的“仁心”。孟子曾清楚地表明“仁”的行为是“由仁义行,非行仁义也”(《孟子·离娄下》)。“由仁义行”是指践行良好的道德之举皆因内心的“仁心”之情而生发,“行仁义也”则说的是遵从外在的仁义道德的标准而做出仁义之举。也就是说,不注重“仁心”的兴发与生成,个体因为不是发自内心,因而其道德行动背后的力量与动能往往是比较弱小的,很容易受外部的诱惑而放弃内在的信念与主张。“由仁义行”还表明了“仁心”超越僵化的外部规则与机械教条,它完全由自己的“仁心”出发,所以才能做到“从心所欲不逾矩”。这里的“欲”主要不是个体的各种欲望,而是由仁心出发的真善美的“情”与“欲”。它遵从了内心对“仁心”的渴望与判断,坚定自己的“仁心”立场,因而能够“从心所欲”而不会有所偏颇,也不会固着在一个“执念”上,不会因一念兴而进入诸念灭的“一念无明”境地。真正的“仁心”是《中庸》里所说的“发而皆中节谓之和”。《孟子·离娄上》有这么一段精彩的对话,能言善辩的淳于髡给孟子出了一道道德两难题:“淳于髡曰:男女授受不亲,礼与?孟子曰:礼也。曰:嫂溺,则援之以手乎?曰:嫂溺不援,是豺狼也。男女授受不亲,礼也;嫂溺,援之以手者,权也。”可以看出,孟子的回答是,是否要援救溺嫂,一切要从自己内在的“仁心”出发,而不是从外部的规则教条出发。这里的“权”不仅是指衡量轻重缓急之后而做的变通,而且更是指遵从内在的“仁心”出发。虽然当时的礼制是“男女授受不亲”,但若只遵从僵化的道德规训,没有从自己的“仁心”出发,临危不救,则反而是不仁的,故孟子称之为“豺狼也”。

因此,“心本体”的教育目标其核心是要培育学生内在的“仁心”。由内在“仁心”出发,言行举止才会真正做到“由仁义行,非行仁义也”。涵养“仁心”的“心本体”教育有三个重要特点:

其一,涵养“仁心”的教育要有“情”。“心本体”的教育相信每个人心中都有内在的“良知”。教育是唤醒的方式,而非训诫的手段。唤醒需要“情”,用“情”点燃学生内在向善的渴望。“仁心”要从学生的内心发出,形成油然而生的良知,这样的“仁心”才是听从内在良知感召的,而不是通过外在强化的手段实现的,既非强迫,也不是规训。这样的“仁心”方能彰显个体的真情实感,因而才是“心即理”,“心亦即情”的,是“理本实”和“情本真”的“心本体”的内在交融交织,交相辉映,相得益彰,终和且平。例如,对学生宰予的“仁”的点化,孔子并非一味地训斥,也没有用外在的规则和礼制去压制他,而是提出了一系列涉及人心深处的问题:“亲丧、食夫稻、衣夫锦,于汝安乎?”当宰予回答“安”时,孔子认为宰予缺失了内在的“仁心”,无内在的悱恻之感,陷于麻木不觉之中,因而教育是需要唤醒宰予的内在“仁心”,而不仅仅是用礼制来约束、要求他。丧失了“仁心”,也就是失去了通感之心,失去了“愤悱”之虑,失去了触之有情、思之有感、动之有理、言之有心的精神生命的涌动与绵延。

其二,涵养“仁心”的教育要有“思”。相对而言,“情”属于精神世界,“理”则属于理智世界。“理智对于认识外物、认识世界、认识空间中的物体—事物,是很有用的。理智是空间性的,精神则是时间性的、绵延性的。理智为必然,精神则自由。”[17]涵养“仁心”的教育不仅要有“情”,而且也要有深刻切己的“思”。“仁心”的培育离不开主体经历的精诚所至的切己体察的“思”的历程,即需要个体用心考校,沉潜往复,从容含玩,因而有一个“学问思辨”之功在其中。所以王阳明才那么强调学问思辨的力量:“若只是温情之节、奉养之宜,可一日二日讲之而尽,用得甚么学问思辨?唯于温情时,也只要此心纯乎天理之极;奉养时,也只要此心纯乎天理之极。此则非有学问思辨之功,将不免于毫厘千里之谬。所以虽在圣我,犹加精一之训。若只是那些仪节求得是当,便谓至善,即如今扮戏子,扮得许多温情奉养的仪节是当,亦可谓之至善矣。”[18]所以,“仁心”的教育是主体依靠自己深思熟虑的意志,并受理性或持恒的信念所引领,而不是被一时的冲动或情势所驱使。这像极了哈耶克(Hayek)的“内在自由”的学术主张:“如果一个人不能成功地按其深思熟虑做他所欲做的事情,如果他在紧要关头丧失意志或力量,从而不能做他仍希望做的事情,那么我们可以说他是‘不自由的’。”[19]

其三,涵养“仁心”的教育要有“行”。“仁心”的培育不仅是一个“情”的事情、一个“思”的事情,它还是一个“行”的事情。“知者行之始,行者知之成”。因此,它是个体在日常生活中通过反复践行而求得的。“道也者,不可须臾离也;可离,非道也。”(《礼记·中庸》)“君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”(《论语·里仁》)这就是说我们的一举一动、一言一行、一念一思之间都是在践行仁的“心”、仁的“情”、仁的“意”、仁的“知”。“若悟得心是无善无恶之心,意即是无善无恶之意,知即是无善无恶之知,物即是无善无恶之物。盖无心之心则藏密,无意之意则应圆,无知之知则静寂,无物之物则用神。天命之性,粹然至善,神感神应,其机自不容已。无善可名,恶固本无,善亦不可得而有也,是谓无善无恶。若有善有恶,则意动于物,非自然之流行,著于有矣。”[20]我们特别要注意的是,“仁心”的教育要通过“行”来展现,但并不是否定“知”的重要意义,而且“知”与“行”是统一的,互相转化的,相因成习的。并且,在很多时候,正是因为有了这个“行”,才能说是在“知”上的玉汝于成,含章可贞。“所以必说一个行,方才知得真。此是古人不得已补偏救弊的说话。若见得这个意时,即一言而足,今人却就将知行分作两件去做,以为必先知了然后能行。此不是小病痛,其来已非一日矣。某今说个知行合一,正是对病的药。”[21]

三、“心本体”的教育内容——求其“放心”

如果说涵养“仁心”是中国传统教育的核心目标的话,那么,求其“放心”则是中国传统“心本体”教育的中心内容。一如孟子所说:“人有鸡犬放,则知求之;有放心而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。”(《孟子·告子上》)“放心”不仅是日常俗语中的“心情安定、没有牵挂”的意思,而且更是指找回了曾经迷失的心灵,如同古希腊哲学家柏拉图所宣扬的教育理念,“教育非他,乃心灵转向”。受技术理性宰制的教育往往会遗忘、丢失美好的心灵,“复杂完整的教育现象被迫离析、肢解……不仅使教育探究陷入‘茧式化’的境遇中,而且使教育发展与改革陷入左右两难困境”[22]。求其“放心”,就是找回失落的真善美的心灵,注重学生美丽心灵的培育、良好品性的浸润、人文精神的化育、至善良知的淬砺。教育归根结底要追求的不是以学科成绩为唯一评价标准的外在目的。“教育的过程,在它自身以外没有目的:它就是它自己的目的。”[23]而学生的心灵成长,“通过教育对精神的建构,而把心理和生理的东西带出来。惟有精神才整合人的一切”[24]。这告诉我们,教育关注的不只是各种外部目的,如学科成绩、学业知识与相关技能,而更应该关心学生心灵世界的充盈、丰富、通达、开朗、澄明。在重视心灵安放,即求其“放心”的“心本体”的教育中,教育者才会放弃对外部目标,特别是成绩排名的盲目追求,真正转向对学生心灵与精神成长的关注,从而回归丰富的生活世界,扎根鲜活的教育现场。唯如此,我们才能真切感受到“心本体”的教育所能展现的“震撼人心”的力量,可持续影响学生的当下与未来的生活。面对当前教育之心灵世界无处安放的现象,不少学者进行了猛烈批评,直陈当前教育的最大失误是我们日渐远离美好的心灵家园。“自《马氏文通》以来,文字、语言的教育完全糟蹋了汉语之美……我们这一代和下一代,已不能读通古典。至于在精神资源和道德文明上,我们并没有吸纳西方之真善美以改善国民的精神人格,同时又大大失却了古已有之的真善美价值。”[25]

求其“放心”,不仅是中国古代优秀传统文化的特色与优势,而且也与印度哲学、存在主义哲学等思想有共通之处。可以说存在主义哲学的兴起就是对西方近代以来忽视“教育就是心灵解放”的一种批判与回应。“伴随着资本主义社会的经济危机、生存危机、精神危机而产生的存在主义应运而生。孤单、悲观、精神无所皈依、心灵无所安放成为西方人的普遍感受。”[26]科学理性主义、工具理性主义、功用主义视野下的教育往往以结果为取向,以成绩为导向,过于看重外部目的教育,往往忽视了教育之于儿童心灵成长的重要价值,所以印度哲学家吉杜·克里希那穆提(Jiddu Krishnamurti)才宣扬真正的教育就是心灵的解放,心灵得以解放的历程也就是真善美的心灵找寻到其内在的安放之地。这与中国传统文化中的求其“放心”的过程是一致的。“教师与人类的绽放息息相关。……他必须关心品行,关心人类行为的复杂性,关心一种生活方式——善的绽放。”[27]同样,存在主义哲学也是一种关心心灵的自由安放的哲学。存在主义哲学所宣扬的追求人的“精神”,其实质也就是追求人的美好心灵的“安放”。人是有意识的存在物。人的这种属性,决定了精神是人所特有的,并且“只有精神才是人的真正的本质”[28]。正是因为人的精神属性,决定了人对精神生活有着本能的追求,决定了人们会积极进行意义世界的构建,这既是人本质的表达与体现,也是人性的超越与体验。若没有精神生活,人的存在就变成了单纯的物的存在,而失去了作为人的本质意义。正因此,德国哲学家雅斯贝尔斯才发人深省地说:“人是精神,人之作为人的状况乃是一种精神状况。”[29]雅斯贝尔斯所寻绎的“精神状况”也就是人的心灵“安放”何处的问题。

遗憾的是,我们忽略了中国优秀传统文化的精髓恰恰在于对心灵成长的重视。“心本体”的教育就是要找回求其“放心”的心灵世界。如何更多地运用传统文化的精华篇章来对学生进行精神世界的唤醒、人格个性的培育、道德良知的启迪、诗意人生的熏陶,从而得到心灵的“安放”,实在是非常重要而迫切。近些年来,我们或多或少远离了中国传统的“心本体”教育所弘扬的人文情怀,有些盲目追求西方所谓的“现代性”“科学性”“实用性”,从而导致教育目的、内容与方法趋于简单化、刻板化、世俗化、效用化。然而,“心本体”的教育不是工具理性、科学理性、功用主义的,而是真正塑造美好心灵,培育求真、崇美、向善的灵魂。求其“放心”的教育不会只盯着那些所谓的“功成名就”的外部功利目标,而是关心精神世界的成长。“先立乎其大者,则其小者弗能夺也。”(《孟子·告子上》)笔者认为,当下之“大”者,实为帮助学生找到心灵“安放”的故乡。孔子非常看重教育是否帮助学生找到了心灵的“安放”之所,所以才说:“视其所以,观其所由,察其所安。人焉瘦哉?”(《孟子·为政》)其意思是说,要看一个人的所作所为,要看他为什么这样做,要考察他心安于什么事情上面。这样的人的内心是无法隐藏和掩饰的。句中“察其所安”就是要看人的内心究竟安放于何处。比如,一个人之所以助人,是因为他真的喜欢助人行善,还是出于外在规则的强迫或某种目的或在某种情势下不得不这样去做。即使一次能去做助人的善事,却非其志趣所在,就不会有恒心始终行助人之事。求其“放心”的思想受到很多哲学家的褒扬。殷海光曾说过:“如有很好的知识技能而不收摄在道义的主司之内供其调遣,那么个人一定虚无和失落……社会文化一定脆弱而且濒于解体。目前,世界许多地区正陷于这些内溃甚至危荡之中。这也就是说,人生的基石发生了问题。我们必须救住这个基石并且重新巩固这个基石。”[30]可见,殷海光是将求其“放心”的心灵培育作为社会发展的基石来看待的。

除了我们不够重视求其“放心”的教育内容之外,在方式上也存在一些问题,特别是过于依赖规范理性,注重外部奖惩。有的教师常常不自觉地运用规训式的教化,而忽视了真正的教育不是训诫,而是唤醒学生内在“安心”的志趣所在。清朝乾嘉学派的重要人物戴震用“性”的养成来诠释找到“安心”之所在的教育:“性者,分于阴阳五行以为血气、心知、品物,区以别焉,举凡即生以后所有之事,所具之能,所全之德,咸以是为其本,故《易》曰成之者性也。气化生人生物以后,各以类滋生久矣;然类之区别,千古如是也,循其故而已矣。在气化曰阴阳,曰五行,而阴阳五行之成化也,杂糅万变,是以及其流形,不特品物不同,虽一类这中又复不同。”[31]

求其“放心”之所在的教育有两个重要特征:其一,强调求其“放心”的教育是个体体验内在幸福的历程。求其“放心”的教育是一段师生洋溢着内在幸福的教与学的旅程。有意思的是,创立于公元前300年左右的斯多葛学派(The Stoics)也有类似主张。斯多葛学派认为,世界是美好的、有秩序的和完整的。人过一种与自然相一致的生活,不追求奢欲,恬淡寡欲,本身就是一种幸福而美好的生活。“身体的欲望是无关紧要的,对身体的欲望应采取无动于衷的态度,要追求的是改善灵魂的状态。”[32]求其“放心”的“心本体”教育主张行道德之事本身就是幸福。认为个体如果做了一件善事,那么,他的心里必然会感受幸福的光辉,这就足够了。至于是否要受到奖励或是表扬,那是外在的,不需要去考虑它。因为实践道德本身就是由心底出发的最为幸福的事情。其二,强调求其“放心”的教育是个体在日常生活中的点滴“修行”。“心本体”教育十分注重师生在日常生活中历练道德仁心,这就将道德仁心的养成蕴含在日常生活中的一言一行、一举一动之中了。“王阳明有诗句论道云:‘不离日用常行外,直至先天未画前。’这就是把先天妙道通贯到日用常行,尤其生动地说明了道德的日常人生化的动向,所以阳明的后学,特别是泰州王门,强调‘满街都是圣人’的观念。”[33]无独有偶,德国哲学家康德(Kant)也十分看重道德的实践价值,甚至提出道德只有实践层面的意义。唯有落实在行动上才是真正的道德。“德只具有实践的意义,不具有认识的意义。这就是康德通过这种方式为我的道德留下了一个地盘,把知识悬置起来了。”[34]所以,“德心”的培养是求其“放心”的化育结果,是浸润在“以善至善”的道德境界中,是践行在“大德无言”的道德行动中,是沉潜在“孔颜乐处”的道德幸福中。这样的“化育”就是孔子所讲的“践仁”的工夫,是借助内心道德感的层层向外感通。在层层感通之中“理”亦包藏于内,通过“践仁”的过程,个体方能进入“放心”之所在的幸福世界。

四、“心本体”的教育方法——磨练“事功”

“心本体”的教育方法有其鲜明的特色,它不主张对“知”的狭窄、片面、机械的学习,而要师生在磨练事功的历程中,得到心灵的成长。即使是“知”的授受,往往也与事功的磨练有关。孔子之所以那么强调教育要善用譬喻,就是因为譬喻是鲜亮的、生活化的、情景性的,是在事功的磨练历程中获得的,“能近取譬,可谓仁之方也已”(《论语·雍也》)。磨练事功的教育不仅要有“知”,而且更要有“行”,这是一种知行合一、亲身实践的过程。“良知是知,致良知是行。吾人心致良知于行事,而后良知之知方可完成。”[35]无独有偶,美国实用主义哲学家杜威(Dewey)非常重视“从做中学”,这也可以说是另一种“知行合一”的教育主张。但“心本体”的“知行合一”思想与杜威的“从做中学”思想有所不同。“心本体”所主张的“知行合一”强调的是要在磨砺“苦心”的沉潜往复的过程中获得实践真知,因为“知易行难”。

早在商朝时代,殷王武丁的宰相傅说在向武丁进言治国之道时,就提出了“知易行难”的思想:“行”是要下一番苦心的。“说拜稽首曰:‘非知之艰,行之惟艰。王忱不艰,允协于先王成德,惟说不言有厥咎。’”(《尚书·商书·说命中》)孟子特别强调人在艰难困境中的上下求索,执着一心,将良知“坎陷”于生活的艰难困苦之中,如是才能得其“仁心”。“舜发于畎亩之中,傅说举于版筑之间,胶鬲举于鱼盐之中,管夷吾举于士,孙叔敖举于海,百里奚举于市。故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,……所以动心忍性,曾益其所不能。”(《孟子·告子下》)深受《尚书》的影响,南宋理学家朱熹屡次强调“知易行难”的观点:“若不用躬行,只是说得便了,则七十子之从孔子,只用两日说便尽,何用许多随着孔子不去。……只是工夫难。……虽要致知,然不可恃。书曰:‘知之非艰,行之惟艰。’工夫全在行上。”(《朱子语类》卷第十三/学七)王阳明则更是鲜明地提倡“知行合一”,其重点是“行”,并且是要做到“笃行”。“笃行”即是磨砺事功苦心孤诣的过程。如黄宗羲在《明儒学案·姚江学案序》中指出:“阳明先生以圣人教人只是一个行。如博学、审问、慎思、明辨皆是行也。笃行之者,行此数者不已是也。先生致之于事物,致字即是行字,以救空空穷理,只在知上讨个分晓之非。”王阳明特别提到了“行”的艰难性问题,“苦心”磨砺之艰难。“苦心”磨砺既成,则“行”便成为自觉地“去恶为善”的良知。良知既知,行亦有成,行有成在于良知既成。“我今说个知行合一,正要人晓得一念发动处便即是行了,发动处有不善,就将这不善的念克倒了,须要彻根彻底,不使那一念不善潜伏在胸中,此是我立言宗旨。”[36]因而在阳明的学问里,“知”与“行”不是两件事,实是一件事。知中有行,行中有知,因而就需要通过在“苦心”的事上磨练方能成就“知行合一”的良知之教。

事上磨练“苦心”主要体现在以下两个方面:

一是磨练“忧心”,兼济天下。这种“忧心”主要不是对自己的“忧”,而是对人民、对家乡、对故土、对天下公器的“忧”,实为“忧世”之心。范仲淹在《岳阳楼记》中道出了古时仁人的心境和当时社会中人的心境的差异之所在。当时社会中大部分人想的是个人的荣辱得失,忧的是个人功名利禄的获得。如钱理群所说的:“我们的一些大学,正在培养一些‘精致的利己主义者’,他们高智商,世俗,老道,善于表演,懂得配合,更善于利用体制达到自己的目的。这种人一旦掌握权力,比一般的贪官污吏危害更大。”[37]与之相反,磨练事功的“心本体”的教育重视“忧”,“忧”的是“天下”。如范仲淹在《岳阳楼记》中的千古名句:“嗟夫!予尝求古仁人之心,或异二者之为,何哉?不以物喜,不以己悲。居庙堂之高则忧其民;处江湖之远则忧其君。是进亦忧,退亦忧。然则何时而乐耶?其必曰‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐’乎?”

实际上,中国的儒道两家都讲“忧”,但忧的内容不尽相同。王国维曾提出儒家偏重“忧世”,而道家偏重“忧生”。儒家的忧是“忧世”。“《庄子》称‘今之君子(儒家),蒿目而忧世之患’,今蒿细弱而阴润,最易栖尘,故以比蒿目,言世之君子,眯眼尘中而忧世也。”(《庄子·骈拇篇》)后来“蒿目忧世”就被视为儒家的知其不可为而为之的勇者无惧的精神气概。可见,儒家忧的是济世助人的责任意识与担当精神不够,忧的是向善至美的价值观、道德观在心灵深处的缺失,忧的是立德、立功、立言的“三不朽”无法实现。“太上有立德,其次有立功,其次有立言,虽久不废,此之谓不朽。”(《左传·襄公二十四年》)要注意的是,儒家所说的立德、立功、立言断然不是为己的。《春秋左传正义》中对此曾作过清晰的诠释:“立德谓创制垂法,博施济众”;“立功谓拯厄除难,功济于时”;“立言谓言得其要,理足可传”。无论是“博施济众”“功济于时”,还是“理足可传”,都显露出儒家“忧世”的家国情怀。

与儒家不同,道家的“忧”是“忧生”,是对生命本体的忧患之心。“表现为生死之忧、生活之忧与生存之忧三大主题。”[38]而对于生死之忧,儒家却是不屑一顾的。《论语》中就可见孔子对于生死问题的轻蔑。因为儒家追寻的是生的意义而不关心何谓生死。“季路问事鬼神。子曰:‘未能事人,焉能事鬼?’曰:‘敢问死。’曰:‘未知生,焉知死。’”而道家的“忧生”,往往呈现的是一种消极的生死观。如《庄子·齐物论》中庄子的感慨:“终身役役而不见其成功,然疲役而不知其所归,可不哀邪!人谓之不死,奚益!其形化,其心与之然,可不谓大哀乎?人之生也,固若是芒乎?其我独芒,而人亦有不芒者乎?”意思是说,人们承受役使却看不到自己的成功,一辈子困顿疲劳却找不到自己的归宿,这能不悲哀吗!人们说这种人不会死亡,这又有什么益处!人的形骸逐渐衰竭,人的精神和感情也跟着一块儿衰竭,这不是最大的悲哀吗?人生在世,本来就像这样迷昧无知吗?虽然道家也“苦心”,但“苦”的是为何人不能与天齐寿,登兹太平,无怠永久(韩愈《无和圣德诗》)?为何人生譬如朝露,居世多屯蹇(秦嘉《赠妇诗》)?

“心本体”的教育观主要持儒家的“忧世”主张。真正的教育一定要唤醒学生胸怀天下的志向,要有达则兼济天下的情怀。

二是“良知坎陷”,砥砺心志。自王阳明提出致良知、良知之教等观点后,其后的儒家学者对此作过很多诠释。牟宗三为了更好地阐述中国文化“如何”走向现代化而提出了“良知坎陷”的主张,将“坎陷”视为一种重要的途径。“良知”(德性)如何开出现代意义上的科学、民主等“知性”,在古代学者那里几乎是不考虑的。“良知”如何开出“知性”是中国当代新儒家的重要课题。牟宗三用“自我坎陷”来形容良知本体要经过“自我的坎陷”,它是一种自我否定、暂时忘却,从而有让出一步,逆转之意,会转化开显出“纯粹知性”,即科学和民主[39]。而在笔者看来,“良知坎陷”是指“致良知”的过程不是高高在上、泛泛清谈、坐而论道的,而是要“坎陷”到真实的日常生活之中。正是在日常生活中遭遇的种种艰难困苦,才会磨练一个人的心志与筋骨。“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”(刘禹锡《杂曲歌辞·浪淘沙》)。从词义上说,“坎”“陷”同义。“坎为水,水存于洼陷之处,故坎为陷”。“坎”卦又是《易经》六十四卦之一。坎卦上下皆坎,均是阳爻“坎陷”于阴爻之中,是为重险。但坎卦的经文则是:“习坎,有孚维心,亨,行有尚。”意思是,虽然看上去是重险,但中间是阳爻,就是外虚而中实。如能始终做到诚信为之,以是而行,行必有功。此卦的深意在于,人生之路虽险难重重,但如诚信处之,便可豁然开朗;虽有困难却能显人性光辉。

可见,“心本体”的教育主张,特别是涵养“仁心”的教育目标、求其“放心”的教育内容的实现,均需要经历事上磨练的工夫。唯有通过这一“良知坎陷”的事上磨练的工夫,真善美的心灵才能真正塑造。王阳明提出致良知的教育历程有一个重要特点,就是良知良善并非简单地从“道问学”的刻苦研读得来,那是识字之功,而非融入心灵、心智、心力的磨砺之功。磨砺之功一定是从自己苦尽甘来的生活历练中提炼出来,因而是一个“苦心”磨砺的工夫,也即是王阳明所说的“处困养静、事上磨练”的工夫。“人须在事上磨练做工夫乃有益。若只好静,遇事便乱,终无长进。那静时功夫亦差似收敛,而实放溺也。”[40]

注 释:

① 陈寅恪曾为史学家陈垣的《敦煌劫余录》作序时指出:“一时代之学术,必有其新材料与新问题。取用此材料,以研求问题,则为此时代学术之新潮流。治学之士,得预此潮流,谓之预流。”这就是陈寅恪关于“预流”说的表述。