由“踞转而鼓琴”引申出的早期琴制问题

—— 兼与钱慧真君商榷

吴跃华(独立学者)

《左传·襄公二十四年》中记载了一则张骼、辅跞致师的故事:

晋侯使张骼、辅跞致楚师,求御于郑。郑人卜宛射犬,吉。……,使(宛射犬)御广车而行,己皆乘乘车。将及楚师,而后从之乘,(张骼、辅跞)皆踞转而鼓琴。近,不告而驰之,皆取胄于橐而胄。入垒,皆下,搏人以投,收禽挟囚。弗待而出,皆超乘,抽弓而射。既免,复踞转而鼓琴,曰:“公孙!同乘,兄弟也,故再不谋。”对曰:“曩者志入而已,今则怯也。”皆笑,曰:“公孙之亟也。”

南京师范大学钱慧真文《〈左传〉疑义新证》[1]认为,上文中 “踞转而鼓琴”的 “踞”当为“居”之假借字,为安放、旋转之义;“转”为“轸”之误,为乐器上系弦线的小柱。因此 “皆踞转而鼓琴 ”训为“二人皆镇定自若地调整琴弦而弹奏之义”。

笔者认为,钱氏观点似有可商榷之处。以下结合笔者在训诂、考古和操琴方面的一些粗浅知识,做一些讨论。

一、“踞转”并非“调整琴弦”

首先,钱氏认为:踞、居常通用。并引《说文·尸部》:“居,蹲也。”段玉裁注:“凡今人蹲居字,古祗作居。”朱骏声《说文通训定声》云:“踞,此为居之俗字。”并进一步推论“居”由物之所蹲居,可引申为处置、放置之义。

然而,在论证了“踞”当为“居”之假借字,并将“居”再引申为“处置、放置之义”之后,作者却对其提出的“居”之“旋转”义的举证责任轻轻放过,未提供任何依据。据查,“居”并无旋转之义。钱氏做法,是为增字为训,训诂之病也。而“居”即无“旋转”义,则后面的“转”既不可作琴轸解。如果先将“转”解作琴轸,然后倒推“居”有“旋转”义,则为循环论证,逻辑之病也。

其次,稍有操琴体验的人都会知道,不管如何“镇定自若”,在颠簸疾驰的战车上是不可能完成转轸调音的。

再者,调弦本是一件鼓琴之前的准备工作。此处提及这样一个动作,对于全文并无意义。何况后文又重复一次“复踞转而鼓琴”,则更不可解。

因此,所谓“二人皆镇定自若地调整琴弦而弹奏”,只能是钱氏毫无依据的臆测而已。

不仅如此,钱氏认为“转”为“轸”之误,同样是一个错怪古人的误解。虽然钱氏引傅逊云:“转必轸字之讹,谓车前后两端横木,踞之可以鼓琴”[2],也随即提到,胡玉缙进一步申述其为车后横木:“所踞者必后轸,后轸在车厢外,横拒底板”[3],却忽略了胡玉缙的下一段话:“轸可训转,转故亦可训轸”,傅氏“不必疑为讹字”。 “转”与“轸”其实是通假关系。许慎《淮南子注》曰:轸,转也。因此原文用“转”并没有错,既不是“讹”也不是“误”。“转”通“轸”,“轸”固然可有车轸和琴轸二解,但根据前文的分析,这里的“转”所通的“轸”仍旧应该是其本义,也就是“舆后横木也”,而不是琴轸。

二、琴大车小的矛盾

纵观钱氏所列举的前人四种观点,加上其自己的观点,对于“转”的解释分别有:“衣装”说、“车轸”说、“唱歌”说、“牵引”说和“琴轸”说五种。其中竹添光鸿以“车广六尺六寸,而琴长三尺六寸,二人相并,踞于后轸,琴首尾相碍,不可得而弹”[4],因此认为:“转”不可能是“轸”,而是“衣装也”。为此钱氏也认为:“竹说甚是”。 郑珍注意到了琴大车小的矛盾,但却将其用来反证其“舆后空然无物”的观点:“……所踞必在后轸。……。琴之长三尺六寸六分。箱之广除轸所占不过六尺。两人并横琴于膝,其地如何安两琴。以此推之可知箱之后端至轸即尽。轸在外横拒底板,其面宽四寸一分,故人可踞其上,两边又空,故可以横琴”[5]。胡玉缙继承此说:“所踞者必后轸,后轸在车厢外,横拒底板。其面宽四寸一分,故人可踞其上。两面又空,故以三尺六寸六分之琴,两人各横于膝而琴尾亦不碍”[3]。因此,如果不仔细考察古代车制的结构和几何尺度,是不可能对此有完整的认识和理解的。

古代马车的车厢叫作舆,其平面为横置的长方形。车箱底部的框架就叫轸(前轸或后轸,也引申为整个框架,甚至引申为车)。乘车是可供坐乘的,但广车(即兵车)却只可立乘。杨英杰根据出土实物考察先秦战车的形制,发现春秋时期舆底尺寸约为100-130 厘米宽,82-90 厘米深[6]。与《考工记》所言:“兵车广六尺六寸”基本吻合。其上可供三人(包括一人驾车)站立的面积只有六尺六寸乘四尺一寸。“六尺六寸”既然已经是车内空间的最大值,那么无论二人在车上或坐或蹲或立,或踞于“轸”或踞于“衣囊”,其空间都不可能满足弹奏两张“三尺六寸六分”之琴的需要。因此,即便“踞转”之争有定论,但由此而牵扯出的琴大车小的矛盾,却仍是一桩悬案。

三、演奏方式的矛盾

除了琴大车小的矛盾之外,演奏方式所带来的矛盾也同样尖锐。无论来自传世文献或出土文献等文字材料,还是壁画、画像砖、抚琴俑、雕塑等图像材料,我们目前所知的古琴演奏方式,都是横置于地、于膝或桌,演奏者左手按弦右手弹弦。然而在颠簸疾驰的战车上弹琴,面临的问题首先是琴与身体之间的相对位置需要保持在一个固定的状态,演奏者左按右弹才能成为可能。因此即使不考虑上述尺度问题,是否横置按弹也同样是一个尖锐的问题。

因此,在给定战车和人的空间尺寸的前提下,“踞转而鼓琴”至少带来了尺度和演奏方式两个矛盾需要解决。在此不妨逐一分析:

(一)古琴的尺度

既然左传原文对“二人同在车上鼓琴”这一事实言之凿凿,反复强调,而车和人的空间尺寸都已经清楚,那么出问题的一定是琴了。因此我们从琴本身入手进行分析。

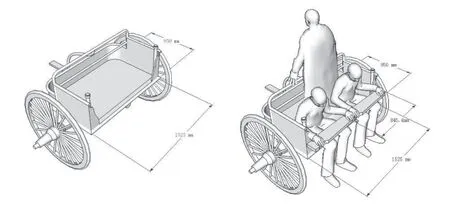

古文献中最早指出琴制的,是《广雅·释乐》:“神农氏琴长三尺六寸六分,上有五弦,曰宫商角征羽,文王增二弦,曰少宫、少商……”。尽管从古尺到今尺的绝对长度变化很大,但以尺数论,这一制度其实是沿袭至今的。自周至汉,尺的长度基本维持在23.1 厘米左右[7]。因此,“琴长三尺六寸六分”合84.5 厘米,对于总宽六尺六寸(约合152.5 厘米)的车来说,两张琴确实难以容纳。笔者利用三维设计软件所建立的三维模型进行模拟的结果,直观地揭示了这一问题(图1,其中古代战士按照身高六尺五寸设置)。

鲁襄公二十四年是公元前549 年,如果我们以目前考古发现墓葬时代最接近的(公元前433 年)的曾侯乙墓出土十弦琴(琴长67 厘米),替代上述模拟的三尺六寸六分(84.5 厘米)的古琴(图2),尽管仍显局促,但尚不至于互相干扰。

然而,这毕竟只解决了“放得下”的问题,没有解决“弹得了”的问题。如前所述,即便尺度问题解决,演奏方式的矛盾依然难以化解。

图1.

图2.

(二)演奏方式

横置按弹既已不可能,那么只有跳出框框,对所奏乐器“琴”本身提出质疑,或对“琴”是否只能“横置按弹”提出质疑。而一旦不再限于“横置按弹”,乐器长短的尺度问题也就同时迎刃而解。

实际上,从弦乐器发展史可以了解到,弦乐器的初始形态本来就是小型、便携、便于行进中演奏的。其演奏姿势通常为以手或身体固定乐器(手持、臂夹、膝夹、肩荷等),一手或弹拨、或持棒击弦、或持弓擦弦。因此,这种竖置抱弹的方式完全可以满足在战车上弹奏的需要。

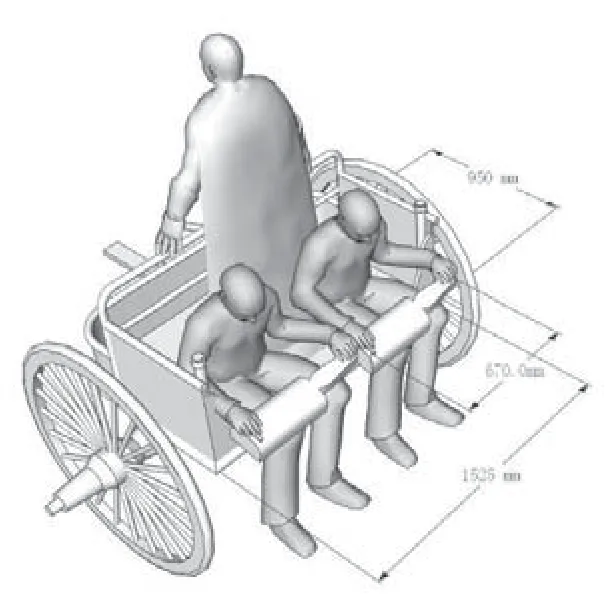

为此首先考察琴。以曾侯乙墓出土十弦琴、马王堆汉墓出土七弦琴为代表的半箱式琴,具有较窄的尾部可以持握(图3)。这些琴出土时具有分离的底板,看起来不适合抱弹[8]。但笔者推测其底板平时可能用绳索与面板捆绑固定,只是在调音时才打开。李纯一从琴面不平整等特征推测,认为左手的按音仅仅在七徽处有可能实施[7]。笔者则进一步认为,既然左手不参与演奏,那么其功能可能更多的是用来抱持琴体。2015 年,在春秋早期墓葬郭家庙曾国墓地M86 发现的琴(图4)[9],则比曾侯乙墓十弦琴还要早约三百年,被认为是迄今为止最早的上古琴出土案例,该琴长约92 厘米,宽约35 厘米,通体略似高髻人形[10]。从照片上看,其柄部比曾侯乙出土琴更加狭窄,仅盈盈一握,似乎更加暗示其方便把持的功能性。因此至少从结构上来说,“琴”也是可以竖置演奏的。

图3.

图4.

而其他已知或有可能存在于2500 多年前的上古弦乐器中,除了瑟之外,具有细长的柄部可供手持的筑、竖箜篌(臂夹,双手弹奏)、以及传说中更加古老的匏琴(尚无出土实物,根据文献描述,其形态应该与原始弓琴类似),都是可以竖置演奏的。

四、推断与启发

从“踞转而鼓琴”这短短五个字出发,通过上述分析,我们至少可以对张骼、辅跞致师所用之“琴”及其音乐形式做如下推断:

形制特点:体积小巧,方便携带,其声高亢;

演奏姿势:竖置抱弹,而非横置按弹;

乐曲风格:简单,高亢激昂;

演奏形式:弹拨、擦弦或击弦伴唱。

至于这里的琴究竟为何物,我们可以把问题的解决分为两种思路:一是将我们所知的出土上古半箱式琴竖置演奏。二是文中所谓的“琴”,其实是筑、竖箜篌或匏琴等可以抱弹的小型弦乐器。

出土文献清华简《周公之琴舞》,是先秦时期诗乐舞三位一体的颂诗。周公最初的身份是巫[11]。许慎释“巫”为“女能事无形,以舞降神者也”。王国维说:“巫之事神,必用歌舞。”而有学者认为,上古琴器最初可能是巫祝用来“事神”的法器[12]。《乐书卷一百八十三 ▪ 琴舞》中则有:“古人之歌舞未尝不以琴也。书曰琴瑟以咏。舜作五弦之琴,以歌南风。伯牙援琴而歌,歌以琴也。孔子游于泰山,见荣启期抱琴而舞。帝尝东望,见二女舞落霞之琴,舞以琴也,和凝《三乐达节》有先生自舞琴之句,亦本诸此。” 故“琴舞”似可理解为抱琴而弹、抱琴而舞。此为上述第一种思路的依据。

而第二种思路乃是将“琴”这一概念的外沿扩大。比如李守奎认为,“《左传》中大量出现有名的琴师与琴的演奏,……更大的可能是《左传》的编写者用当时语言的转写——战国以后逐渐流行琴,用以指称先前功能相同的乐器——瑟”“语言中以琴代表弦乐是战国及战国以后文献的特点”。[13]古文献中对琴瑟筝筑等上古弦乐器不仅仅有“破瑟为筝”“筑如筝,细颈”“筝,鼓弦筑身乐也”等令人混淆的描述,而且 “琴”“瑟”互换、彼此不分的现象,也早已为学界所关注[14]。因此在这里,“琴”的概念可以包含瑟、筑、竖箜篌或匏琴等弦乐器。信阳长台关一号楚墓出土彩绘锦瑟的乐舞彩绘残片中,有 “肩荷短瑟”形象[15],说明短瑟也可以竖置演奏,符合“踞转而鼓琴”的条件。而直至当代,民间仍有竖置演奏的小型齐特尔类弦乐器遗存。如青州挫琴素有“化石乐器”之称,被认为是“筑”的后代[16]。与之类似的还有壮族的瓦琴、河北轧琴、蓁、文枕琴、拉筝、牙筝等,被称为“筑族乐器”[17],它们均可一手托举或肩荷,一手持棒或持弓擦弦。故笔者认为,这些乐器共同的上古祖先“筑”,可能正是张骼、辅跞致师所用之“琴”。

因此早期弦乐器形制、弦数和功能的多样化图景,似乎更符合乐器发展演变的规律。至少在上古时期,“琴”有时用来特指上古古琴,有时又用来涵盖瑟、筝、筑和箜篌等类琴乐器,甚至泛指所有弦乐器。这为研究工作带来了极大的困难,但同时也提示我们,对于史籍中的“琴”不可作僵化的、机械的理解。