梁武帝乐律学成果评析

刘 勇

南朝梁武帝萧衍是个有着丰富故事的历史人物。他武功卓著,精通文史,在治理国家方面也曾手笔辉煌。但是,普通人最耳熟能详的,还是那个先后出家当了四次和尚的梁武帝。从音乐史研究的角度,梁武帝与音乐有关的事迹,就是他制作的四通十二笛。

梁武帝的四通十二笛,在梁武帝《乐社大义》和《隋书·音乐志》、唐杜佑《通典》中都有详细介绍,梁武帝《钟律纬》、《旧五代史·乐志下》等也有提及。近代音乐史家和乐律学家,如王光祈、杨荫浏、吴南薰等,都对这一律学成果有过述评;某些研究生也在论文中对此成果作了介绍和分析。然细察诸家之述评,似乎都没有将这一成果的本质说透。本文拟重新研读文献,兼及诸家对梁武帝的述评,谈谈自己对四通十二笛的看法。为方便行文,先将文献中对四通十二笛的描述引出。《乐社大义》为梁武帝亲撰,《隋书·音乐志》和《通典》的文字皆出于此。[注]〔清〕马国翰:《玉函山房辑佚书》,清光绪九年长沙嫏嬛馆刻本,第 3函第7册,《乐社大义·序》,第1页。为方便计,现从《隋书·音乐志》引出此段:

帝既素善钟律,详悉旧事,遂自制定礼乐。又立为四器,名之为通。通受声广九寸,宣声长九尺,临岳高一寸二分。每通皆施三弦。一曰玄英通:应钟弦,用一百四十二丝,长四尺七寸四分差强;黄钟弦,用二百七十丝,长九尺;大吕弦,用二百五十二丝,长八尺四寸三分差弱。二曰青阳通:太簇弦,用二百四十丝,长八尺;夹钟弦,用二百二十四丝,长七尺五寸弱;姑洗弦,用二百一十四丝,长七尺一寸一分强。三曰硃明通:中吕弦,用一百九十九丝,长六尺六寸六分弱;蕤宾弦,用一百八十九丝,长六尺三寸二分强;林钟弦,用一百八十丝,长六尺。四曰白藏通:夷则弦,用一百六十八丝,长五尺六寸二分弱;南吕弦,用一百六十丝,长五尺三寸二分大强;无射弦,用一百四十九丝,长四尺九寸九分强。因以通声,转推月气,悉无差违,而还相得中。又制为十二笛:黄钟笛长三尺八寸,大吕笛长三尺六寸,太簇笛长三尺四寸,夹钟笛长三尺二寸,姑洗笛长三尺一寸,中吕笛长二尺九寸,蕤宾笛长二尺八寸,林钟笛长二尺七寸,夷则笛长二尺六寸,南吕笛长二尺五寸,无射笛长二尺四寸,应钟笛长二尺三寸。用笛以写通声,饮古钟玉律并周代古钟,并皆不差。于是被以八音,施以七声,莫不和韵。[注]《二十四史全译·隋书》第一册,上海:汉语大词典出版社,2004年,第260—261页。

这段文字,详细描述了四通十二笛。为了方便论述,我们先来看四通。

一、四通

对于梁武帝的这一创造,杨荫浏先生在《中国音乐史纲》讲了三点:1、梁武帝的四通用的是三分损益法。2、梁武帝只制作了黄钟一支律管,“他用黄钟定弦,从弦上得十二律之音”。3、以弦音为依据在笛上开孔。“在笛上开孔时,即以弦上的声音为依据。”[注]参见杨荫浏:《中国音乐史纲》,台北:乐韵出版社,2004年,第164—165页。

第一点,四通的弦长由三分损益法获得,是没有问题的。不但弦长,丝数也是,《钟律纬》已有说明。杨先生讲到了弦长的三分损益,但认为丝数是弦长寸数的三倍,虽然数是合的,但没有直接说明丝数的三分损益关系。

应该指出,梁武帝注意到弦的粗细与长度的匹配,并把丝数算得如此精细,是一种理论贡献。另外,杨先生还校勘了几处不准确的数字,[注]指林钟、南吕、无射三律的弦长,以及姑洗律的丝数。几处错误源于《乐社大义》,《通典》沿袭之。后经过校勘的《隋书·音乐志》《通典》已经纠正。可见杨先生治学严谨之一斑。

第三点,弦的音高定准了,用来作笛上开孔的标准,理论上没有问题,但实践中要做很多次实验,才能确定孔位。这里说了“用笛以写通声”,但梁武帝到底有没有这样做?后文论述。

比较复杂的是第二点。用黄钟律管定好黄钟弦的音高,并依此找出其他律高,如果在京房的准上,是很简单的,因为他的所有的律都是在一条弦上产生的,而这条弦的张力是不变的,所要解决的只是弦长问题。在古琴上也是没有问题的,用某条弦上的泛音为标准来调另一条弦的空弦音,是古琴基本的调弦方法。这时七条弦长度相等(粗细与音高匹配),只需要改变另一空弦的张力,即可达到目的。更早的曾侯乙墓出土的均钟木,也比较简单,弦长相等,只需改变其他弦的张力即可。但是在四通,事情要复杂得多。因为,通上调音要受到弦长和张力两个要素的制约。四通每条弦长度和粗细都不同,即使忽略掉粗细的因素,还要考虑张力,只改变长度是不能解决问题的。可见,如果梁武帝制作四通的目的仅仅是为了调音,那就是舍易取难了,把调一条弦即可完成的工作变成了调十二条弦。

另一个问题是通的构造。通既然有“临岳”,当有面板;长九尺,宽九寸,当是一长方形的盒子。如果在这个盒子上张十三条弦,应该和京房准的形制差不多。通的全长已定,但是弦长不同,怎么截取?按理当设柱或码子,还要有轸,就如筝、瑟那样。京房的准十三弦,只在中央一条弦下画出六十律的位置,按照记号取音。由于没有用柱或码子,其余的十二弦实际上没有派上用场。如果用了柱或码子,十三弦就可以全都用上,可以完全实现四通的调音功能。而梁武帝却把在一件器具上能实现的功能分派到四个器具上面,岂非弃简就繁?

梁武帝是在研究过京房的理论以后才开始制作四通的。他在《钟律纬》中说:“京房六十律,依法推迺自无差。但律吕所得或三或六,此一不例也;而分焉上生,乃复迟内(与应钟同律位)上生盛变(与蕤宾同律位),仍复上生分居[注]当为“分否”,与大吕同律位——笔者注。,此二不例也。房妙尽阴阳,其当有所以。若非深理难求,便是传者不习。比敕详求,莫能辨正。聊以余日,试推其旨,参校旧器及古夹钟玉律,更制新尺,以证分毫。制为四器,名之为通。……丝数及弦长各以律本所建之月,五行生王,终始之音,相次之理,为其名义,名之为通。通施三弦,转推月气,悉无差舛。即以夹钟玉律命之,则还相中。”[注]〔清〕马国翰:《玉函山房辑佚书》,清光绪九年长沙嫏嬛馆刻本 ,第3函第7册,《钟律纬》,第1页。这段文字比较难懂。梁武帝说京房律中有两个不例(前后不一致),第二个不例虽然文字艰涩以至于难以标点,但明显看出是指蕤宾后重上生,比较易懂;而第一个所谓“或三或六”(有版本作“或五或六”),不知所云。总之,他认为可能是京房的理论传承中出现谬误,于是亲自研究,并制作四通。但察其四通,自应钟到蕤宾再到大吕,仍然是重上生,可见重上生并不是他真正所关心的问题,倒是“房妙尽阴阳”一语,值得玩味。

至此我们不得不提出这样一个问题:梁武帝将京房准一分为四,且四通调弦时既要调整弦长又要调整张力,徒增许多麻烦却对于调音理论和技术无实质性推进,他到底意欲何为?

王光祈也没有参透梁武帝四通的奥秘。他说:“吾人对于梁武帝四通十二笛之乐制虽暂时不能得其要领,但由此可以看出当时两种趋势:第一,以弦定律之举,自京房而后,渐为识者所承认,梁武帝即其一例。第二,对于古代三分损益之理加以怀疑,另用新法,以立乐制。如何承天、梁武帝以及隋之刘焯即其一例。”[注]王光祈:《中国音乐史》上册,北京:音乐出版社,1957年,第77—78页。他是从《通典》中引用梁武帝材料的。他没有看出数据中的错误,而是介绍了一个计算弦律音高的公式,让读者自己计算。这个公式的合理之处是包括弦的紧张度这一要素。王光祈一直认为三分损益法来自管律,所以他说京房后弦律渐为识者所承认,其实这种认识难言正确;他认为梁武帝另用新法,但其实用的恰恰就是旧法,大概是那几个莫名其妙的数据把王光祈搞糊涂了。

本人推测,梁武帝制作四通,固然可以将其作为定律工具使用,来制作一套用于演奏的笛,但还有一个目的,就是附会历法,以十二同其数,实现“随月用律”,从立冬所在的冬季开始,完成一年的轮转,透露出的是天人合一的乐律观念。“转推月气,悉无差舛”,就是这个问题的答案。推测的依据如下:

一、有关四通十二笛的文字,最早出现在《乐社大义》一书中。这本书是梁武帝亲撰,但已佚,被其他文献引用的部分被马国翰辑在《玉函山房辑佚书》3函第7册。关于这部书的性质和来龙去脉,马国翰在序录中这样说:“《乐社大义》一卷,梁武皇帝撰。帝有《周易讲疏》已著录此书。名‘乐社’者,按《周礼·夏官·大司马》‘先凯乐于社。’帝以武功得天下,功成作乐。观其乐舞,先武后文。‘乐社’之义,或取于此也。《隋唐志》并十卷,今佚。”[注]〔清〕马国翰:《玉函山房辑佚书》,清光绪九年长沙嫏嬛馆刻本,第 3函第7册,《乐社大义·序》,第1页。社,是地神,也指祭祀地神的仪式。从书名看,这部书应该是讲礼乐建设的。《隋书·经籍志》经部乐类第一部就是它,可见其在当时还是比较重要的。但是《乐社大义》一上来就讲四通十二笛(即前引《隋书·音乐志》段),讲的是律器和乐器制作,似离礼乐建设主题较远,以至于文献学界有人认为这些文字本来是《钟律纬》里的,而马国翰将其放进了《乐社大义》。但是在马国翰辑的《钟律纬》中,以及《隋书·律历志》所引《钟律纬》片段中,都有一段简略的文字介绍四通十二笛。如果将《隋书·音乐志》那一段也放到这里,就会形成重复。《乐社大义》讲完四通十二笛以后,紧接着就是讲各种仪式的规则,文中提及郊禋、宗庙及三朝之乐,还提及明堂、太庙等仪式,反倒没有单独提到“社”。所以“乐社”又似不仅仅指祭地神用乐,而是兼指诸种祭祀仪式。这些文字,倒是有些“乐社大义”的味道。所以笔者认为,将前引《隋书·音乐志》一大段回归到《乐社大义》中也是可以讲得通的。因为在这里梁武帝虽然貌似在讲具体的调弦定律问题,但本质上是在将乐律与四季、十二月作一一对应,即“转推月气”,而这正是礼乐理论的一个方面。《隋书》也是在论述礼乐的过程中将这一段引入的。

早在《吕氏春秋》中,作者就将十二律和四季、十二月联系在一起,作为该书前半部分的纲目。后来的《礼记·月令》照搬了《吕氏春秋》,加固了这种理论。遵循这种理论,在以后的礼乐发展中,逐渐形成了“随月用律”的观念和做法。郑祖襄教授认为:“随月用律的观念与实践,至迟出现于南朝。”[注]郑祖襄:《“天之道也”与随月用律》,《中国音乐》,2009年,第1期,第70页。较早的《后汉书·顺帝纪》有云:“冬十月庚午,行礼辟雍,奏应钟,始复黄钟,作乐器,随月律。”[注]《二十四史·后汉书》,北京:中华书局,1965年,第263页。唐李贤注:“随月律,谓《月令》‘正月律中太蔟,二月律中夹钟,三月律中姑洗,四月律中仲吕,五月律中蕤宾,六月律中林钟,七月律中夷则,八月律中南吕,九月律中无射,十月律中应钟,十一月律中黄钟,十二月律中大吕。’”[注]同注⑩。南朝梁代皇侃疏《礼记·礼运》亦云:“还相为宫者,十一月以黄钟为宫,十二月以大吕为宫,正月以太簇为宫。馀月放此。”[注]〔唐〕魏徵等《隋书》卷十五,北京:中华书局,1973年,第2册,第353页。《后汉书》作者范晔与皇侃都是南朝人,因此郑祖襄教授的判断是正确的。据此可以认为,在梁武帝时,随月用律的观念和做法应该早已形成。我们来看他的四通,玄英通的三条弦,分别是应钟、黄钟、大吕。这三个律音高差别很大,因此弦长也差别很大,将这三条弦张在一个通上,视觉上是很怪的。但是必须这样做,因为这是冬季的三个月:应钟是十月,孟冬,立冬在这个月;黄钟是十一月,仲冬,冬至在这个月,为一岁之始;大吕是十二月,季冬,日月星辰绕天一周又回到原处,旧的一年即将结束,新的一年即将开始。与《吕氏春秋》不同的是,这里将冬季排在前面,看重自然之“岁”;而《吕氏春秋》则是将春季排在前面,突出人事之“年”。其余青阳通、硃明通、白藏通各为一季,每季三月,“悉无差舛”。

二、在《钟律纬》一书中,梁武帝开场先说了这些话:“案,律吕,京、马、郑、蔡至蕤宾并上生大吕,而班固《律历志》至蕤宾仍以次下生。若从班义,夹钟唯长三寸七分有奇。律若过促,则夹钟之声成一调,仲吕复去调半,是过于无调。仲春孟夏正相长养,其气舒缓,不容短促。求声索实,班义为乖。郑元又以阴阳逐生者,止是升阳,其降阳复将何寄?就筮数而论,乾主甲壬而左行,坤主乙癸而右行,故阴阳得有升降之义。阴阳从行者,真性也;六位升降者,象数也。今郑迺执象数以配真性,故言比而理穷。云九六相生,了不释十二气所以相通。郑之不思,矣已明矣。案,京房六十律,依法推……”[注]〔清〕马国翰:《玉函山房辑佚书》,清光绪九年长沙嫏嬛刻本,第3函第7册,《钟律纬》,第1页。接下来就是前面所引论京房的那段话。

这段话,说实话笔者并非全懂,甚至标点也无把握。大概因为是辑佚文字,总觉非常别扭。但是,如果要找出这一段话的关键词,那就是气、阴阳、升降、筮数、乾坤、左行右行、真性、象数、十二气。在论京房的那段话里,先讲了“房妙尽阴阳”,又讲 “各以律本所建之月,五行生王,终始之音,相次之理,为其名义,名之为‘通’。通施三弦,传(转)推月气,悉无差舛。即以夹钟玉律命之,则还相中。”[注]〔清〕马国翰:《玉函山房辑佚书》,清光绪九年长沙嫏嬛馆刻本,第3函第7册,《钟律纬》,第2页。在讲了那一大串关键词之后,又明确指出是“各以律本所建之月,五行生王……”,梁武帝的真实用意,难道还不清楚吗?

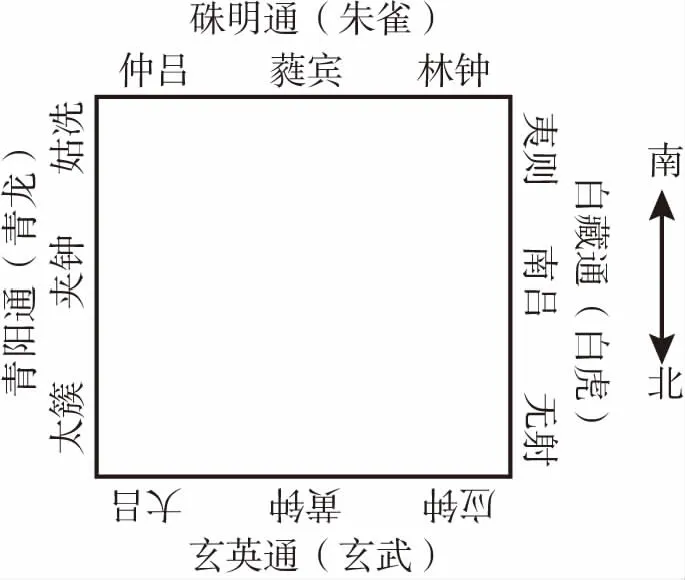

前文已经分析,如果只是为了调音,梁武帝完全不需要做四通。像京房那样,一条弦足矣。即使要每弦一音,只要把十三条弦都用上即可。总之,从技术角度,梁武帝的四通乏善可陈。其之所以要制作,除了要将其作为调音工具以外,还有一个很重要的目的,就是要附会历法。杨荫浏、吴南薰先生只从技术角度评述四通,王光祈先生甚至连技术问题也没看透,不能不说是一些遗憾。下图明示梁武帝原意:

图1.四通与四方图(尹蕾制图)

二、十二笛

梁武帝的十二笛,更加令人琢磨不透。笛应该有孔,但是他压根没有提孔的事。结合历史脉络看,这时的笛应该是竖笛,与荀勖笛相同。他只给出笛的长度,也说明这一点,因为竖笛从吹口到末端都是有效长度。十二支笛的长度数据已见前文,杨荫浏先生对其作出了如下分析:“梁武帝十二笛的长度,从黄钟至夹钟,递减二寸;从夹钟至姑洗,只减一寸;从姑洗至仲吕,又减二寸;从仲吕至应钟,都只减一寸。但这不过从大体上作区分,为各笛限定一个产生高低音域的约略的可能性而已。笛上各孔的诸音,均与开孔的地位及所开之孔的大小有关。这两点,则显然是依通上的弦音而定。”[注]杨荫浏:《中国音乐史纲》,台北:乐韵出版社,2004年,第165页。

杨先生认为笛上的孔是依据通上的弦音而定,是有文字证据的,理论上也是可行的。荀勖的笛是经过计算而得到的开孔位置,但是到了梁武帝这里,没有作任何关于计算的交代,而只是在此之前讲了四通,并讲了“用笛以写通声”。这种以管定律,以弦定音的做法是有传统的,最早实践可追溯到曾侯乙编钟的调音。如果梁武帝真的以通定笛,弃荀勖而取先秦之法,是因为荀勖制笛方法失传?还是梁武帝认为“以耳齐其声”更加可靠?不得而知。但是,他真的这样做了吗?

按照弦音定笛音首先要确定笛长,即首先把筒音(笛体中声)调准。否则一个对不上,全都对不上。筒音高度取决于笛长。梁武帝已经把各笛长的数据摆在那里,我们就先来看看这些数据的来路。

黄钟长三尺八寸,不知出自何处。吴南薰先生曾想尽办法找到它的出处,他说:“固然笛长的定法,不能算有条有理,但是梁武六十律的评求,实可看作笛长本于京律的柄据。”[注]吴南薰:《律学会通》,北京:科学出版社,1964年,第164页。由于梁武帝评论过京房的律,所以吴先生在这里就将笛长的源头追溯到京房那里,其将两者打通的办法之一是将京房律中的某些律长乘以某个因数,而得到梁武帝的笛长。他说:“所以根据五十三律,探求其十二笛长,……但以因数乘京房律长,就是梁笛的长度。”[注]同注,第163页。例如他将京房的质未律(第48律)长度8.522寸,乘以因数2×5/3,得到梁武帝的蕤宾笛长2.841尺,而梁笛实长2.8尺,计算结果超出少许;用京房的形晋律(第50律)长7.575寸乘以因数2×5/2,得到梁笛黄钟长度3.788尺,而梁笛实长3.8尺,计算结果少欠一点。这样凑数,固然能凑个差不多,但是道理何在?那个忽而2×5/3忽而2×5/2的因数是怎么来的?全然不知。此外,吴先生还有另外一种解释。他列出这样的算式:

4×9寸(黄)+2寸=3.8尺(黄笛)

4×8.43寸(大)+2.28寸=3.6尺(大笛)

……

……

4×6.52寸+1.92寸=2.8尺(蕤笛)

4×6寸+3寸=2.7尺(林笛)

4×4.995寸+4.02寸=2.4尺(无笛)

……[注]同注。

这里乘号后面的寸数是京房的律长;加号后面的寸数,是吴先生用来凑梁笛长度的数,他叫做“差”;等号后面是梁笛长度。吴先生在这里采用了将京房律长乘以4,然后差多少补多少的办法来求得梁笛长。这个差大小不一,有2,有2.28,有1.92,有3,有4.02。吴先生说:“就使把十二个差,统作为2寸,想所余的1寸或2寸,也无大碍于音。不过,认这差为管端补正时,有效管长就是四宫律加2寸;换句话,笛体中的宫声,约要降低一个大半音,只能跟西洋的补正法一样,不能与荀勖的办法看作一例。”[注]吴南薰:《律学会通》,北京:科学出版社,1964年,第164页。真的不敢相信,吴先生竟然将2寸的管长差看作“无大碍于音”,那多大的差才有大碍于音呢?而且,吴先生这样挖空心思地“凑数”是为了什么?仅仅是为了解释这些数字的来路,还是为了证明它们的正确?

总之,梁武帝笛长渊源不明,吴南薰先生的凑数也难说合理。

现在来看这些笛长生成的筒音音高之间关系。音程关系取决于振动体的长度比(反之为频率比),但是管律还要考虑到管口校正问题。梁武帝的黄钟笛长三尺八寸,其2/3为二尺五寸三分,在弦律,这应该是林钟的长度,但此处是笛,减去管口校正数,笛长应该短于这个数;但是梁武帝的林钟笛长度却是二尺七寸,反倒更长。三尺八寸之8/9为三尺三寸八分……,在弦律,这应该是太簇的长度,但此处是笛,减去管口校正数,笛长应该短于这个数;但梁武帝的太簇笛长度是三尺四寸,也是更长。同理,南吕笛的长度,应该短于2尺二寸五分,但此处是二尺五寸,长得多。既如此,筒音之间的音程与通上的弦音肯定不和。其他笛的长度,都存在同样的问题。造成这个问题的原因,已经显示在管长数据和杨荫浏先生的分析之中,即:“从黄钟至夹钟,递减二寸;从夹钟至姑洗,只减一寸;从姑洗至仲吕,又减二寸;从仲吕至应钟,都只减一寸。”[注]杨荫浏:《中国音乐史纲》;台北:乐韵出版社,2004年,第165页。这种管长变化,是不符合律学原理的。同为半音音程,有的减去一寸,有的减去二寸,不知所据为何。时而二寸,时而一寸,看似有一定考虑,实际上讲不出任何道理。但不知道为什么,杨先生没有指出这种做法的错误,反而给梁武帝打了一个圆场,说这是一个“约略的可能性”[注]杨荫浏:《中国音乐史纲》;台北:乐韵出版社,2004年,第165页。。但是,不管是“约略”地看,还是“精确”地算,这样的长度变化,都是匪夷所思的。正确的管长数据,应该是在三分损益法产生的长度基础上,再减去管口校正数。反观梁武帝,虽然讲到“用笛以写通声”,但实际上并没有这样做,以致数据混乱如此,其结果就可想而知了:这样做笛,是不可能与弦音相合的。就单支笛而言,即使真的按照弦音来开指孔,由于筒音不对,那么其他音与筒音的音程全都不对。再加上12个筒音之间的音程错乱,就形成了既有内部矛盾,又有外部矛盾的局面,使得整套笛根本无法使用。从这堆混乱的数据看,梁武帝实际上对管律和管乐器的特性并不了解。从他的数据里,我们看不出他想得到的是什么样的律高关系。另,通上的黄钟律高与黄钟笛应为一致。《钟律纬》提到梁武帝按照萧余定夹钟玉律更制新尺,并用新尺造通造笛;《隋书·音乐志》也说明了这一点。但是通上的九尺和笛上的三尺八寸之间的关系,实在难以捉摸。

但是,如果跳出对律制律高的关注,我们看到了“12”这个数字。它对应的是四通上的12条弦,是一年的12个月,是礼乐中的“随月用律”传统。十二笛与四通的“转推月气”, 在这里实现了接轨。由此想到荀勖,他的十二笛是否也是为了这个目的而作?梁武帝是想学荀勖的做法?但毕竟荀勖按照自己的理论和方法把笛做出来了,而梁武帝却好像只做成了十二支竹筒。

以上是梁武帝四通十二笛的全部内容。如上分析,四通的设计,在技术上并没有取得任何进步;虽然可以作为律准使用,但是从其排列情况看,更明显的目的在于符合一年中的四个季度,反映出的是“随月用律”的律学观念。而他的十二笛,不但谈不到进步,简直是一片混乱。能够从中看出的,也只是符合一年中的12个月,反映出的是同样的乐律学观念。将四通和十二笛合在一起考虑,反倒觉得它们的实用功能成了陪衬。

如前所述,附会历法的做法历史悠久,而且附会的还不止历法。将各种学术整合在一起,是我国古代学术的一个特点,是中国乐律学的特色。所以梁武帝附会历法实际上是继承传统,历史地看,是可以理解的。但是在诸种关于四通十二笛的记载和研究中,这一点没有被明确说明。笔者通过技术分析,认为梁武帝所关心的不只是技术,而是考虑了更多。如此就可以全面认识梁武帝的乐律学成果。

三、八十四调

四通十二笛的问题已经讨论完毕,八十四调问题算是一个余论。曾几何时,梁武帝被与八十四调扯上了关系。《中国音乐词典》“八十四调”条这样说:“理论上的八十四调,首先见于《隋书》的《万宝常传》以及《音乐志》开皇七年乐议中郑译的话。另一说以为起源于梁武帝(《五代史》张昭乐议);郭沫若以为此说史无实据。”[注]《中国音乐词典》,北京:人民音乐出版社,1984年,第7页。这个词条是黄翔鹏先生写的。按照指引,笔者看到《旧五代史·乐志》下中是这样说的:“兵部尚书张昭等议曰:梁武帝素精音律,自造四通十二笛,以鼓八音。又引古五正、二变之音,旋相为宫,得八十四调,与律准所调,音同数异。侯景之乱,其音又绝。隋朝初定雅乐,群党沮议,历载不成。而沛公郑译,因龟兹琵琶七音,以应月律,五正、二变,七调克谐,旋相为宫,复为八十四调。工人万宝常又减其丝数,稍令古淡。隋高祖不重雅乐,令儒官集议。博士何妥驳奏,其郑、万所奏八十四调并废。”[注]《二十四史金译》,上海:汉语大词典出版社,2004年,第1375页。这是后周世宗柴荣听完了王朴考定雅乐的汇报后,召集官员对王朴的成果进行详议时,兵部尚书张昭说的话。他的话很长,从远古说到当代,几乎是一部律学史,其间提到梁武帝及郑译、万宝常等。如此,梁武帝就成了八十四调的首倡者。

如黄先生所说,郭沫若不同意这种说法。他在《隋代大音乐家万宝常》一文中说:“……这把八十四调的发明归于梁武帝。但如《通典》仅言梁武帝有四通十二笛之制作,不言八十四调。《梁书》《南史》及隋唐书志均未所言,且与《万宝常传》言‘宝常特创’,《音乐志》言郑译所作,尤属不符。张昭所言当是得诸讹传。”[注]郭沫若:《历史人物》,北京:人民文学出版社,1979年,第154页。郭老还列举了张昭的其他“外行话”作为证据,坚信梁武帝不是八十四调的首倡者。

陈应时先生认为梁武帝首倡八十四调是可信的。他在《“八十四调”新解》一文中说:“他的十二笛是根据四通十二弦的音律来制造的,每笛奏七声,十二笛合八十四声。如果每笛以笛上的七声旋相为宫,则十二笛合八十四宫(调)。故《五代史·乐志》说:‘梁武帝素精音律,自造四通十二笛,以鼓八音。又引古五正、二变之音,旋相为宫,得八十四调’。”[注]陈应时:《“八十四调”新解》,载陈应时:《中国乐律学探微》,上海:上海音乐学院出版社,2004年,第181页。同文中,他还抱怨梁武帝的八十四调得不到公认。

黄翔鹏先生在词典中客观地介绍了他人的观点,但没有表达自己的看法。这里,我们且把别人的观点暂置一旁,自己来分析一下。关于梁武帝的乐律学材料都摆在这里了,根本没有提到八十四调的事情。如果说该成果没有被记载下来,是不可想象的。如此重要的成果,又为帝王所作,肯定会被多种文献记载,即使一种丢失,也不会杳无音信,可以从他处觅得踪影。没有其他资料,仅从四通十二笛,是得不出八十四调的。张昭所说的“引五正二变”,当指“被以八音,施以七声”一句。但总不能说有了12和7两个数,就必然导致八十四调理论的产生吧?十二律、七声先秦已有,但并无八十四调理论。吴南薰先生也说:“好像只有《隋志》‘转推月气,悉无差异,而旋相得中’,可看作张昭等的依据。如果不然,必是《钟律纬》的原书,尚存于五代。”[注]吴南薰:《律学会通》,北京:科学出版社,1964年, 第166页。如果原书尚存于五代,那么隋唐两代自然也应该有,为何无人提及此事?所以,由于史无所据,并没有太多人相信张昭的话,甚至没有多少人留心过有个张昭说过这些话。笔者愚见,张昭之言并无可信之处,忽略可也。