18世纪欧洲的中国乐器及乐器演奏家

兹德拉夫科·布拉兹科维奇 著方雪扬 译温永红 校

随着18世纪新式交通运输方式的发展,欧洲人对遥远地域及其艺术、历史和文化的兴趣日趋增长。年轻知识分子通过“大旅行”[注]18世纪盛行的一种对欧洲大陆的深入旅行称为“大旅行”。——译者注。的方式往来于欧洲,以此扩大自己的知识范围;耶稣会信徒与圣芳济会传教士们则努力到遥远的地域去教化亚洲和拉丁美洲的人民,建立殖民地,并在全球范围的海陆交通路线上拓展贸易。这些探险者们,在探险期间发现了早先仅被少量探险家们造访过的一些地区里的新型动植物品种,天文学家们同时也标识出了南天星空中的新星座。

自16世纪后半叶,尤其是18世纪期间,珍宝屋(欧洲收藏家用于陈列自己收藏的珍稀物品、古玩的陈列室)的建立成为风靡欧洲的一种时尚。[注]关于珍宝屋 (Wunderkammer) 的概念,见Horst Bredekamp, Antikensehnsucht und Maschinenglauben: Die Geschichte der Kunstkammer und die Zukunft der Kunstgeschichte, 3rd ed., Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 2007。这些现代博物馆的前身既收藏来自遥远地区的器物,也接纳被认为具有独特性但还未受到足够重视的地方物品。从中国进口的物品,符合几项进入珍宝屋的关键标准:(1)它们来自遥远而又神秘的地方;(2)自17世纪早期以来,对中国着迷的态势势不可挡;(3)来自中国的物品如瓷器、丝绸、珠宝或漆器都是高质量的稀世珍品。收集中国物品不仅仅是欧洲贵族的特权,也成为富裕的城市中产阶级渴望通过收藏来展示自己的鉴赏品味以凸显其身份地位的一种兴趣。随着中国瓷器的进口,其他各式各样的物品也被输送过来,其中就有乐器。

佛罗伦斯·热特洛(Florence Gétreau)在她的文章“法国波旁王朝时期的乐器柜(Instrumentenkabinette in Frankreich zur Zeit der Bourbonenkönige)”[注]Florence Gétreau, “Instrumentenkabinette in Frankreich zur Zeit der Bourbonenkönige”, Musica instrumentalis: Zeitschrift für Organologie III (2001), p. 61-73; 法语译注版: “Quelques cabinets d’instruments en France au temps des rois Bourbons”, Musique-Images-Instruments, 8 (2006), p. 24-43. 同时参见林青华 (Lam Ching-wah), 《中乐西渐的历程:对1800年以前中国音乐流传欧洲的历史探讨》,北京:中央音乐学院出版社,2013年,虽然这是一本内容丰富的书,但可惜它没有提到任何出口到欧洲的中国乐器。中提到了乐器收集的话题。文章除了附有一个法国收藏者所收藏的丰富的欧洲乐器名录外,在其文章末尾处,她还简要介绍了18世纪法国收藏家们所拥有的外来乐器的情况。本文拟对18世纪末之前从中国输入欧洲的乐器予以评述,并对物品传输中如何传递与物品相关的知识提出几个问题。深入理解从中国及其他亚洲大陆进口过来的物品是十分重要的,因为这对当时不能有个人远途旅行经历的人来说,进口物品对于他们的知识构成具有很大的帮助。这并不意味着乐器本身可以复制最初创作出来的音乐,除非它们由某个懂得如何演奏的音乐家带来。然而尽管如此,这些乐器也为我们提供了些许的印象和观念。目前,我们对18世纪中国乐器流入欧洲的考察,查明有两位中国乐器演奏者以及八位收藏有中国乐器的收藏家。

沈福宗(Michael Alphonsius Shen Fu-Tsung,约1658—1691)

在各种被认为是古代的乐器当中,意大利哲学家、天文学家及科学家弗朗切斯科·比安基尼(Francesco Bianchini, 1662-1721) 的目录《三种古老的乐器类型》(Detribusgeneribusinstrumentorummusicaeveterum)里有一幅笙的图片。他将其称作中国的一种由许多竹管组成的风琴类乐器(Sinensiumorganumπολv'αυλο),他于1685年在罗马见到一个名为Michael(即沈福宗)的中国人演奏过,这个人当时与传教士菲利普·富凯(Philippus Fouquet)一起抵达欧洲。[注]Francesco Bianchini, De tribus generibus instrumentorum music veterum, Roma, Impensis F. Amidei, 1742, p. 23-24.

菲利普·富凯是瓦龙耶稣会的成员,他的真实姓名为Philippe Couplet (柏应理; 1623-1693)。他于1656年前往中国,并担任耶稣传教会的财务管理人。1683年10月8日,他与罗马天主教皈依者沈福宗一同返回欧洲,比安基尼在罗马看到过沈福宗的表演。[注]Theodore Nicholas Foss, “The European Sojourn of Philippe Couplet and Michael Shen Fuzong (1683-1692)”, in Philippe Couplet, S.J. (1623-1693): The Man Who Brought China to Europe. Nettetal, Steyler, coll. “Monumenta serica monograph series 22”, 1990, p. 121-142.

沈福宗是来自南京的清朝官吏,他与柏应理从其出生地佛兰德斯[注]泛指古代尼德兰南部地区,位于西欧低地西南部、北海沿岸,包括今比利时的东佛兰德省和西佛兰德省、法国的加来海峡省和北方省、荷兰的泽兰省。——译者注。的梅赫伦(今为比利时城市)开始了欧洲之旅。在前往罗马途中,他们到过卢万、根特、布鲁日、布鲁塞尔,并驻足于巴黎。1684年9月15、16日,他们在凡尔赛宫拜见了路易十四。除了谈及中国,沈福宗还穿着用蓝色锦缎制成的镶有龙刺绣图案的传统中国服饰,响亮地用中文背诵起了主祷文、圣母颂以及使徒信经,并向国王展示了如何用筷子吃饭,解释了汉语书写体系。[注]这一事件由耶稣会派去协助柏应理和沈福宗的Pieter Thomas Van Hamme 神父 (Wang Shihan,1651-1727) 这样描述:“次日国王就餐期间,他们作为特殊的客人受到了国王的邀请。两位客人一进来,陛下就命令坐在其身旁的人们腾出位子,让柏应理与沈氏和他一同入座进餐,这曾经是法国太子和太子妃落座的地方。陛下与神父柏应理交谈,询问他一些其他的事情,比如是否已看到了喷泉表演。他回答道没有看,因为不值得拥有如此的殊荣。然而国王强调,他们必须看,并下达了命令,一旦他们来到花园,喷泉就应适时打开。神父柏应理能享有如此殊荣,是一件非常了不起的事,因为喷泉只对使者或是具有较高地位的王子表示敬意时才会开放。众目睽睽之下,国王还让沈氏大声背诵中文版的《主祷文》《圣母颂》以及《信经》。前一天,法国的太子妃夫人看到了沈氏用来吃饭的象牙筷子,因此她向国王请求观察他吃饭。很快盛有食物的金色盘子被送了过来,沈氏站在国王旁边,用筷子演示用餐。随后他们去花园享受壮观的喷泉展演。” 引自Theodore Nicholas Foss, “The European Sojourn of Philippe Couplet”, p.130. 这一事件同时也在“Lettre contenant plusieurs particularitez touchant le Père Couplet Jésuite, arrivé depuis peu de la Chine avec un jeune Chinois”, Mercure galant (1684年9月), p.211-224,中予以描述。关于沈氏的简历,见“Galanterie du jeune Chinois arrivé à Paris le mois passé”, Mercure galant (1684年10月), p.127-129. 第一部分也描述了中国文字和宗教方面的问题,且在第二部分也有继续的描述,并有一个带有中国文字的表格。这一事件也见于Virgile Pinot, Documents inédits relatifs à la connaissance de la Chine en France de 1685 à 1740, Paris, Geuthner, 1932, p.7-9。随后便继续他们的罗马之行。一路上,柏应理和沈氏在里昂、萨瓦、都灵驻足,并在米兰逗留两周后继续前往摩德纳、博洛尼亚、洛雷托,最终于1684年12月7日晚抵达罗马。柏应理在罗马的任务是获得教皇的批准,用中文在中国举行罗马天主教的礼拜仪式庆典。他们早先于1685年6月6日拜访了英诺森十一世,并在12月离开罗马前再次拜访。1686年间,柏应理与沈福宗大部分时间都在巴黎生活,他们尝试出版了《中国贤哲孔子》(巴黎,1687)一书,此书是有关《四书》的三本带有注释的拉丁文译本之一,是柏应理与一群耶稣传教士在中国所作。1687年3月,沈氏前往伦敦,随后11月柏应理也随之来到了伦敦。除了履行他的宗教职务,沈氏还与著名的英国东方学学者托马斯·海德(Thomas Hyde, 1636-1703) 一起教习中文,并在牛津大学的博德利图书馆为中国书籍分类编目。那时,他应邀到圣詹姆斯王宫,被引荐给了詹姆斯二世,给詹姆斯二世留下深刻印象,以至于他委派英国宫廷画师克内勒爵士 (1646-1723) 为沈氏画了全身肖像,这副肖像现在仍悬挂于温莎城堡之中(图1)。[注]另一幅肖像 “出生于南京基督教家庭的沈福宗”是沈氏在巴黎期间(约1684年) “面对面的真实画作”。未着色的版画,由让-巴蒂斯特·诺林(Jean-Baptiste Nolin)印刷,31.5 20 厘米。法国国家图书馆,印刷和摄影部,编号Oe 48, Pet. fol. f. 63.最终,沈氏于1688年春前往葡萄牙里斯本,在那里他加入了耶稣会并于1690年10月9日首次宣誓。次年春季,他起航回到亚洲,但未曾料想这是一场灾难性的旅行。沈氏在船上染病,1691年9月2日,在即将抵达非洲东南葡属莫桑比克前一天去世。

图1. 沈福宗画像,题名为“中国皈依者” (“The Chinese Convert”)。由詹姆斯二世委派克内勒(Godfrey Kneller,1646-1723)所作(1687)。帆布油画,2121×1320mm。藏于温莎城堡,皇后的休息室,RCIN 405666. Royal Collection Trust. Her Majesty Queen Eli ̄zabeth Ⅱ 2017

我们虽然没有沈氏除罗马之外在其他欧洲城市演奏笙的记载,但也没有理由认为他没在其他欧洲城市演出过,但是我们可以看到,他是记录在案的第一个在欧洲旅行并进行中国音乐表演的中国音乐家。可以试想他在凡尔赛宫为路易十四演奏过、为英诺森十一世演奏过、为他在罗马遇见的并与他谈及中国茶的瑞典皇后克里斯蒂娜演奏过、为詹姆斯二世演奏过。[注]路易十四接见柏应理和沈氏具有一定影响,因为国王不仅奖励了他的客人,而且还在1685年将五位耶稣会的数学家派往中国,这些数学家在中国成立了法国传教使团。18世纪的中国,有920个欧洲传教士,其中130个来自法国,他们肩负着向欧洲传达有关中国的确切消息的使命。柏应理和沈氏到访凡尔赛宫,间接的为钱德明在百年后清代乾隆皇帝宫廷中的工作铺平了道路,并且他们给予了欧洲人第一个权威性的关于中国音乐的概貌。我们没有任何关于上述情景的记载,但从比安基尼的笔记和图片文件中可确定他在沿途演奏过笙,如果不是为皇室高官表演就是为他沿途遇到的对中国文化感兴趣的人表演。在他们欧洲之行伊始,在佛兰德斯以至基督信徒居所,他与柏应理受到表演耶稣剧的年轻牧师们连连称赞,很难想象他不会为参与这些演出的演员和音乐家演奏。

到教宗克勉十一世 (1649-1721; 在位期间1700-1721) 1700年委任比安基尼研究乐器时,沈氏的表演已经过去十五年了。但是沈氏在罗马演奏笙时所发出的鲜明的音响显然对比安基尼产生了影响。比安基尼1685年时正在研习法律,当时还未对古代乐器学产生兴趣。后来比安基尼回忆到空气通过笙体时引发簧片震动发出的声音,但却忘记了乐器的细节。当他企图用画图的方式恢复记忆时,却发现人类记忆的脆弱和不可靠。这正表明为何在《三种古老的乐器类型》中对沈氏所奏笙的描写是那么粗糙,并且几乎不能从中辨认出今天我们所知的乐器的形状(图2)。然而,比安基尼著作里的那些乐器却被原模原样地搬到了狄德罗(Diderot)和达朗贝尔(D’Alembert)于1767年编撰的《百科全书》之中。

图2. 弗朗切斯科·比安基尼作品, 《古代乐器及其类别》及比安基尼管乐器画作的手写本,藏于意大利维罗纳Capitolare图书馆,Bianchini CCCLVII, f. 91v-92r.——笙展示在右手边靠底角的部位。

罗比恩(Christophe-Paul de Robien,1698-1756)

布列塔尼议会顾问和后任主席罗比恩侯爵的著名收藏包括地质学标本、科学仪器、古玩、钱币、绘画以及印刷品,以及一系列重要的图书藏品。他的诸多兴趣之一就是收集亚洲物品,在这些藏品中,有一件中国古代乐器磬和一件小型笙[注]罗比恩丰富的中国藏品可从目录中窥见一斑,此目录在收藏品归入博物馆后出版:Auguste André,Catalogue raisonné de Musée d’archéologique de la Ville de Rennes (Rennes: Imprimerie de Ch. Catel et Cie, 1868), 242-297, 物品编号754至917。罗比恩的传记及收藏品的情况,详见Gauthier Aubert, “Un collectionneur provincial vu par ses conte ̄mporains: Le Président de Robien (1698-1756)”, Annales de Bretagne et des pays de l’Ouest CIV/4 (1998), 37-57。。如今,这些乐器部分保存于雷恩美术馆。[注]这些乐器被列入博物馆藏品目录之中,见794-1-706以及794-1-707。参见Florence Gétreau, “Quelques cabinets d’instruments en France...”, 41-42.

亨利·塔尔博(Henry Talbot,1700年出生)

他参与了英国东印度公司的远洋贸易,且在1718—1730年间三次到过广州,最后于1733年成为征收盐税的终身专员。他在多次的旅行中,将锣带回了英国,此乐器出现于1813年6月3日萨里德沃肯的拍卖会上。[注]David Clarke, Chinese Art and Its Encounter with the World, Hong Kong, Hong Kong University Press, 2011, p.51-52.

弗朗索瓦·布歇(François Boucher,1703-1770)

法国洛可可风格画家弗朗索瓦·布歇是许多创作过中国风艺术作品的多产艺术家之一。他在其他艺术家[尤其是安东尼·华托(Antoine Watteau)]之后创作了许多蚀刻版画,并且他的原创作品被广泛的复制与传播。布歇去世后,人们在他的私宅中发现了他的藏品目录,其中列有来自亚洲的各种各样的异国物品,这些物品于1771年2月18日被拍卖,其中包括一些中国乐器[注]Catalogue raisonné des tableaux, desseins, estampes, bronzes, terres cuites, laques, porcelaines de différentes sortes, montées& non montées; meubles curieux, bijoux, minéraux, cristallisations, madrepores, coquilles & autres curiosités, qui composent le Cabinet de feu M. Boucher, premier peintre du Roi, Paris, Chez Musier, 1771, p.141.:

984.由十个音组成的一架中国钟琴,悬挂于带底座的漆木架上,座上有油绿漆的抽屉[注]可能为乐器方响。——译注

985. 一个大的铃铛和两个小的铃铛

986.一件漂亮的中国笛子,有许多管子,油黑漆,表面镶象牙[注]可能为乐器排箫。——译注

987.一件30英寸长的曼陀林[注]可能为乐器阮。——译注

988.一件34英寸长的中国吉他[注]可能为乐器琵琶。——译注

990. 一支笛子和一件中国人用的喇叭[注]可能为唢呐。——译注,以及一幅印度的木质响板

18世纪中国风艺术作品,通常包括音乐家与乐器,但是许多乐器具有虚构的特点和功能,因此人们很容易忽视这些艺术家们对中国的理解,并臆想他们根本不关心乐器的真实形制。布歇收藏的亚洲物品,有其用意。在某些方面显示,他经常采用能够找到的关于中国和中国木版画的书籍中的插图用于他的中国风绘画中,甚至请教过自1737年以来就在中国生活的才华横溢的画家兼耶稣传教士王致诚(Jean Denis Attiret; 1702-1768),让他不远万里为自己写信描述一些有关中国人生活的场景,并将其融入自己的艺术作品中。[注]例如参见Perrin Stein, “Boucher’s Chinoiseries: Some New Sources”, The Burlington Magazine CXXXVIII/1122 (September 1996), p. 598-604; Jean Cailleux, “François Boucher: The King’s First Painter”, The Burlington Magazine CVI/734 (May 1964), p. i-vi。

通过观察布歇的工作方法,有助于理解他为达到一定效果而对视觉作品进行的调整。在他所有具有中国风的艺术作品中,有两幅图显示了音乐家表演笙的场景。一幅为一女子站立并手持乐器,这件乐器与当今所见相同(图3)。图中没有任何夸张的成份。我们甚至可以观察到笙管上的竹节。另一幅图具有洛可可式的幻想风格,其中的音乐家不具备中国人的特点,且乐器具有像塔形屋顶样的稀奇形态(图4)。这些图画的消费者们大多并不了解真正的中国,并且中国乐器正确的形态或许对他们并不重要。乐器对他们来说是异国的物品,这些图画的目的是提供一个框架来想象遥远的国度。虽然布歇描绘的一些乐器看起来是出于想象,但对一个从未在中国旅行过,却又想尽可能多地了解真正的中国的布歇来说,应是值得称赞的。

图3. 弗朗索瓦·布歇作品,《吹笙的中国女人》(Chinoise jouant de lorge de bouche)。蚀刻版画由让-皮埃尔·侯埃尔(Jean-Pierre-Louis-Laurent Hoüel,1735-1813)所作。照片复制品来自阿尔伯特苹果公司,原始存放地点未知。

图4.弗朗索瓦·布歇作品《中国吹笙者》 (Organiste Chinois)。蚀刻版画由皮尔-亚历山大·艾夫琳(Pierre-Alexandre Aveline, 约1710-1760) 所作。Miriam 和 Ira D. Wallach 艺术、印刷及摄影部门印刷收藏品。藏于纽约公共图书馆

这幅作品具有幻想式风格,其中对中国乐器演奏家及乐器笙的描绘不甚真实。

——译者

米歇尔·费迪南·阿尔伯特·艾利(Michel Ferdinand d’Albert d’Ailly,1714-1769) 和路易斯·约瑟夫·阿尔伯特·艾利(Louis Joseph d’Albert d’Ailly,1741-1792)

图5.皮埃尔·舍努(Pierre Chenu, 1718-1795) 采自西尔维斯特·大卫·迈瑞斯(Silvestre David Mirys, 1742-1810) 的画作。参见注释

让-本杰明·弗朗索瓦·德·拉博尔德(Jean-Benjamin de La Borde)1780年的著作《论古代和现代音乐》的现代中国音乐一章的最后一幅图画“公爵先生的陈列室”(图5)中,表现了一组四位音乐家手持德·拉博尔德所言的“我们不知名称的中国乐器。”[注]Jean-Benjamin de La Borde, Essai sur la musique ancienne et moderne. II: Des Instruments, Paris: l’Imprimerie de Philippe-Denys Pierre et Eugène Onfroy, 1780, vol. 1,pl. 366.3; Cf. also Albert P. de Mirimonde, L’iconographie musicale sous les rois Bourbons: La musique dans les arts plastiques (XVIIe-XVIIIe siècles), Paris: A. & J. Picard, 1977, vol. 2, 150; Zdravko Blažekovic' , “Illustrations of Musical Instruments in Jean-Benjamin de La Borde’s Essai sur la musique ancienne et moderne”, Musique-images-instruments: Revue française d’organologie et d’iconographie musicale XV (2015), 142-170.法国贵族路易斯·约瑟夫·阿尔伯特·艾利公爵是一位化学家及收藏家,他继承了其父米歇尔·费迪南·阿尔伯特·艾利的遗产,包括一些有意义的稀奇古怪的藏品,诸如来自古埃及、古希腊、古伊特鲁利亚以及古代中国的器物,如今它们分散于多家博物馆之中。

亨利-雷奥纳尔-让-巴蒂斯特·贝尔丹(Henri-Léonard-Jean-Baptiste Bertin,1720-1792)

作为法国收藏家,贝尔丹的中国乐器的最佳供给者之一可能有:耶稣教会牧师和音乐文学家钱德明 (Joseph-Marie Amio, 1718-1793)。贝尔丹是路易十五统治时期的法国政治家、国务大臣、巴黎警察总监,两次被任命为财政总监 (1759; 1774),并且对中国很感兴趣,收藏了多种中国物品。[注]Constance Bienaime and Patrick Michel, “Portrait du singulier Monsieur Bertin, ministre investi dans les affaires de la Chine”, La Chine à Versailles: Art et diplomatie au XVIIIe siècle, ed. by Marie-Laure de Rochebrune. Catalogue of the exhibition held at Versailles, 2014, Paris, Somogy Éditions d’art, 2014, p. 150-177.他与耶稣教会派往中国传教的神父钱德明和弗朗索瓦·布儒瓦(François Bourgeois)保持着联系,并且受到钱德明的特殊信任,钱氏委托贝尔丹出版了他的开创性著作《中国古今音乐篇》(MémoiresurlamusiquedesChinois, Paris, Nyon l’ané, 1779)。在此书的“前言”中,钱德明提及他曾赠送贝尔丹一张七弦古琴、一件特磬、一个现代的笙和一把用于测量乐器尺寸的量尺。[注]原文详见Joseph-Marie Amiot, Mémoire sur la musique des Chinois, tant anciens que modernes, par M. Amiot,... avec des notes, des observations et une table des matières, par M. l’abbé Roussier,... faisant partie du tome VI des “Mémoires concernant les Chinois” , Paris, chez Nyon l’ané, 1779, p. 18-19.书的另一处提到了一对笙,并将它们描述为具有不同尺寸大小的古老乐器,与古代的自由簧管类乐器“竽”“和”相似。[注]钱德明也在1776年9月15日给贝尔丹的信中提到了这些乐器,摘录于François Picard,“Joseph-Marie Amiot, jésuit français à Pékin, et la cabinet de curiosités de Bertin”,Musique-Images-Instruments, 8 (2006), p. 68-85: 75. 钱德明给贝尔丹的回信保存在法国研究院图书馆, 巴黎, MSS 1515, 1516, 1517.在结束有关描述时,钱德明希望对这些乐器感兴趣的人可以在贝尔丹的古董陈列室对这些乐器进行研究。[注]“正如我所描述的那样,这件古老的笙在我们法国人看来并不完全是毫无价值的。一个中国古懂商给我带来两种类别的乐器(一大一小的笙),在管子的数量上,与古人的竽与和完全一致; 我把它们寄给贝尔丹先生。这位对艺术有热忱的朋友,无疑会在他的珍宝屋中为它们腾出空间,为有知识的和对古玩感到好奇的人士提供参观、研究并娱乐的机会。每一种乐器我都寄送一对,因为这些乐器总是成双成对的,如果我将它们分开,我恐怕已经失去了中国人的礼仪。” 同上,83页。

除在书的前言中提到的那些乐器,钱德明的信件还显示,他曾赠送贝尔丹一些其它乐器。在给贝尔丹写的第一封信中 (1766年9月23日),他已提到了竖吹的乐器箫。[注]Ysia Tchen, La musique chinoise en France au XVIIIe siècle. Publications orientalists de France, Paris, Langues et civilisations, 1974, p. 203; 又见 Picard, “Joseph-Marie Amiot, jésuit français à Pékin”, P. 74。之后,他提及于1781年8月17日托运了一个六孔籥、一个锣、一支喇叭和一支唢呐(1784年10月2日),最后是一套云锣(1786年10月1日)。[注]Ysia Tchen, La musique chinoise en France…,p. 208-210; 又见 Picard, “Joseph-Marie Amiot, jésuit français à Pékin”, p. 75-81.显然,贝尔丹已经拥有相当规模的中国乐器收藏。有些乐器能在由博物馆创始人兼馆长欧内斯特-德奥多尔·哈米(Ernest-Théodore Hamy,1842-1908)于1890年所著的《民族志博物馆的起源:历史和文献》一书中找到其踪迹。由于被指卷入饥荒协定(Pactedefamine)阴谋,年迈的贝尔丹不得不于1791年离开法国,于次年在比利时斯帕逝世。他的藏品于1796年上交国家图书馆进行保管。[注]Ernest-Théodore Hamy, Les origines du Musée d’Ethnographie: Histoire et documents, Paris, Ernest Leroux, 1890, p. 29-30. 基于贝尔丹的收藏品,布鲁东(Jean Baptiste Joseph Breton de La Martinière,1777-1852) 于1811和1813 年间在巴黎出版了六卷本的《中国缩影:帝国的服饰、艺术及职业》(La Chine en miniature, ou Choix de costumes, arts et métiers de cet empire,) 这一专著描述了中国人的艺术和日常生活。 第三卷再现了三幅乐器画 (planche XXXVIII-XL), 随附中国音乐史概览以及乐器的描述。很可能这些乐器的图是基于钱德明书中的画,以及贝尔丹从钱德明那里收到的笔记,而不是对他收藏的实际乐器的再现。而乐器则于1880年转运到特罗卡德罗民族学博物馆。研究18世纪欧洲对中国乐器的了解,虽然今天因能看到这些乐器令人兴奋,但更为重要的是了解这些乐器在当时巴黎的实际情况。[注]陈艳霞(Ysia Tchen)试图追查这些乐器,但未能成功,除了两件已损坏的琴以及当时保留在人类博物馆的音乐收藏品笙之外。参见Ysia Tchen, La musique chinoise en France…, p. 207。佛罗伦斯·热特洛奥还对这些乐器的命运进行了调查,并发现其中三个在1818年版的《Txxx伯爵收藏的中国和印度珍宝录》(Notices de Curiosités Chinoises et indiennes...du Cabinet de M. l’Abbé de Txxx)中被提及:“许多物品来自已故的贝尔丹伯爵的藏品售卖”,参见Florence Gétreau, “Quelques cabinets d’instruments en France”, p. 41-42。最近,François Picard在布朗利河岸博物馆收藏中发现了这件笙 (71.1930.53.76D), 并将其描述在他的文章 “Les orgues à bouche sheng du musée du Quai Branly: Pour une anthropologie des instruments comme trésors” (2010),

查尔斯·柏尼(Charles Burney,1726-1814)

柏尼对中国的兴趣可以追溯到他致力于《音乐通史》第一卷的编撰之际。柏尼于1802年3月13日致函德国作家约翰·克里斯蒂安·惠纳 (Johann Christian Hüttner, 1765?-1847) 时谈到,“他已为该书的第五卷增添了国别音乐部分,并且收集了来自全球所有文明的样本。”[注]Percy A. Scholes, The Great Dr. Burney: His Life, His Travels, His Works, His Family and His Friends, London, Oxford University Press, 1948, vol. 1, p. 301.接着他又述及,他曾经“从一个居住于广州的绅士那里获得一箱中国乐器。”[注]同上。该书第五卷有关音乐的概述并不具体,大约30年后,柏尼受辞典编纂者阿夫拉姆·雷斯(Abraham Rees)之邀,为他的《百科全书》第十七卷撰写有关中国音乐的词条。柏尼在词条开首说:

他向一个过去在广州定居多年且对音乐有着很好评判力的英国绅士提出了一些问题,这位绅士将这些问题传送到相隔遥远的不同省份,从长期居住在那里的传教士口中,他获得了法文和意大利文的答案。我们在广东的联络员不仅将他们的答案传送给我们,而且同这些答案一同送来的还有一套完整的中国乐器。乐器涵盖不同种类的笛子,一些琉特琴和吉他类的弦乐器,旧称为竽的乐器匏 [=匏笙, Z.布拉兹科维奇注]、特拉、和、磬。这些名称是我们在这篇文章写作的过程中附加的……随这些乐器一起,我们还收到了曾经被带到英格兰的最大的锣。这些乐器还附有以中文方式记谱以及欧洲乐谱标记的中国乐曲……此外还有马戛尔尼伯爵慷慨大方地增送的另一箱乐器和锣。[注]Charles Burney, “Chinese Music”, The Cyclopaedia; or, Universal Dictionary of Arts, Sciences, and Literature, ed. by Abraham Rees, London, Andrew Strahan, 1807, vol. VII:14, p. 4S:4:2.

1772年夏,柏尼与苏格兰外科医生詹姆斯·林德(James Lind, 1736-1812)相遇,林德于1766年乘坐东印度公司的商船抵达中国。林德或许已经将柏尼的联系方式介绍给了广州贸易官员马修·拉珀(Matthew Raper, 约1741-1826)。拉珀于1775年和1777年为柏尼提供中国乐器和乐曲,这些在《百科全书》的词条以及拉珀于1802年给约翰·克里斯蒂安·惠纳的信中均有提及。[注]约翰·克里斯蒂安·惠纳是一位德国作家,他加入了马戛尔尼使团,并于此后出版了Nachricht von der Brittischen Gesandtschaftsreise durch China und einen Theil der Tartarei, Berlin, Bossischer Buchhandlung, 1797,一书。显然他的任务是来回应柏尼向马戛尔尼伯爵提出的关于中国音乐的问题,此外他还为柏尼提供了一些关于这一学科的帮助。拉珀或许也帮助柏尼联络北京的意大利传教士,通过意大利传教士提供的信息,柏尼获得了更多有关中国音乐的知识。[注]马修·拉珀可能也画有约翰·巴洛(John Barlow)在Travels in China (London: T. Cadell and W. Davies, 1804) 一书里314—315页插图的乐器。在315页,他提到: “一位在广东的英国绅士花费了一些精力去收集该国的各种乐器,其中的附图便印证了这一点,但他的目录不完整。”在1777年秋的一封信中,柏尼向拉珀询问了一些演奏笙的信息:

我只是恳求,若有可能的话,请给欧洲再写一封信,告诉我一些乐器的音阶,这些乐器是您慷慨馈赠我的藏品,尤其是想知道那种小笙和它的吹奏方式(是不协和吗?),或可提供它所演奏的那部分乐谱?我之前看过一些同类乐器:我们女王有一件,但这里无人能评判其效果,因为不了解这种乐器的演奏技法。[注]Ribeiro, ed., The Letters of Dr Charles Burney. I: 1751-1784…, p. 231-234: 234.

大约15年之后,柏尼意味深长地向乔治·马戛尔尼(George Macartney, 1737-1794)勋爵建议如何在其出任乾隆皇帝身边的英国特使(1792-1794)期间[注]Joyce Lindorff, “Burney, Macartney and the Qianlong Emperor: The Role of Music in the British Embassy to China, 1792-1794”, Early Music XL/3 (August 2012), 441-453.将欧洲音乐呈现于中国的皇宫之中。马戛尔尼很欣赏柏尼提出的将一些曲目、乐器以及音乐家随他一同带到中国的建议,并且还提到在任务结束返回时,给柏尼带回一些乐器。

令人费解的是,虽然已拥有许多乐器,但柏尼却没有在他的文字写作中提供任何描述性清单。《百科全书》第三卷包含了一些插图,画有十五幅乐器图,他们之中有一些是采自柏尼的《音乐通史》第一卷,但也有许多新的图片,包括历史性以及民族性的乐器。可以理解的是,他或许对有关乐器调律、技术性能以及演奏技巧等问题并不清楚,但由于他拥有这些乐器,他至少应该能介绍它们形态学方面的内容。

柏尼还叙述了一件有可能误传的中国乐器,在1770年欧洲之旅结束时的12月15日,他与评论家让-巴蒂斯特-安东尼·叙阿尔(Jean-Baptiste-Antoine Suard, 1732-1817)一起在巴黎共进晚餐。据报导,“晚餐后,叙阿尔先生向我展示了一件属于 Arnaud(阿诺)神父的中国乐器,它的形状像我们的木琴,由轻质干燥木材做成的薄板组成,声音十分响亮,安置在一个中空的小船型容器之上。它有十七个音,但我未能找到半音,并且有5个音还有高八度音程。[注]Charles Burney, Music, Men, and Manners in France and Italy, 1770, ed. by H. Edmund Poole, London, Eulenburg Books, 1969, p. 225.数年之后的1774年9月19日,柏尼在写给詹姆斯·林德的信中再次述及这件乐器,并使用了几乎相同的词语来描述它。[注]Alvaro Ribeiro, ed., The Letters of Dr Charles Burney. I: 1751-1784…, p. 172-176: 174.

在《音乐实践守则》一书中,拉莫(Rameau)解释了中国十二律的概念,提到了一件木琴,他称之为“柏柏里风琴”(“Orgue de Barbarie”,英译为Barrel organ——译注),这件乐器由法属印度殖民地总督约瑟夫-弗朗索瓦·杜布雷(Joseph-François Dupleix, 1697-1763) 赠予。[注]Jean-Philippe Rameau, Code de la musique pratique, Paris, Imprimerie Royale, 1760, p. 192.拉莫很清楚乐器来自好望角,他只是用它来解释中国的音阶概念。[注]这幅图画的背景在André Schaeffner的文中有所解释。André Schaeffner, “L’orgue de Barbarie de Rameau,” Mélanges d’histoire et d’esthétique musicales offerts à Paul-Marie Masson, professeur honoraire en Sorbonne, par ses collègues, ses élèves et ses amis, Paris: Richard-Masse, 1955, vol. 2, p. 133-150.Published a second time in Essais de musicologie et autres fantaisies, Paris, Le Sycomore, 1980, p. 123-144.拉莫之后,乐器传给了法兰西文学院以及法兰西学术院的成员弗朗索瓦·阿諾(François Arnaud, 1721-1784) 神父,柏尼在神父的藏品中见过这件乐器。[注]Florence Gétreau, “Quelques cabinets d’instruments en France…”, p. 42.那时,叙阿尔和柏尼误以为这种乐器源于中国,让-本杰明·弗朗索瓦·德·拉博尔德在其《论古代和现代音乐》(1780)一书以及弗朗索瓦-约瑟夫·费蒂斯(François-Joseph Fétis)在其《通史》(1860) 一书中均持有同样看法,这两部书都有一幅插图,描绘出一个人戴着旧式尖顶中国帽子在演奏此种乐器。[注]François-Joseph Fétis, Histoire générale de la musique depuis les temps les plus anciens jusqu’à nos jours, Paris, Libraire de Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1860, vol. 1, §VI, p. 77. — 又见Zdravko Blažekovic' , “Illustrations of Musical Instruments in Jean-Benjamin de La Borde’s Essai sur la musique ancienne et moderne”, p. 147。

梅克伦堡-施特雷利茨的夏洛特, 大不列颠及爱尔兰王国的王后(Charlotte of Mecklenburg-Strelitz, Queen Consort of Great Britain and Ireland,1744-1818)

从上引查尔斯·柏尼致马修·拉珀的信中,柏尼曾提到王后夏洛特有一件笙。在当今的皇室藏品目录中,仅有时代稍晚的三件中国乐器(月琴、喇叭和弓[注]译者注:用于演奏。各一),但没有笙。[注]这些乐器后来被国王乔治四世收购,如今又被租借给伦敦皇家音乐学院。他们自广东进口并且于1804年10月31日由加莱特医生(J.J. Garrett)给了卡尔顿之家。 皇家收藏凭信, RCIN 74404, RCIN 74397, 和RCIN 74417。参见 John Ayers, Chinese and Japanese Works of Art in the Collection of Her Majesty the Queen (London: Royal Collection Trust, 2016), vol. III, 1030-1031。

图6. 托马斯· 博福德 (约1719-约1776)的肖像画《林奇官》(1757),继多美尼克·塞雷尔斯 (约1719-1793) 所作肖像油画丢失之后再创作的金属板印刷画作品。355×253 mm,藏于伦敦大英博物馆, 1902年, 1011.446. 威廉·梅里顿·伊顿(William Meriton Eaton)遗赠,The Trustees of the British Museum

林奇官(Loum Kiqua)

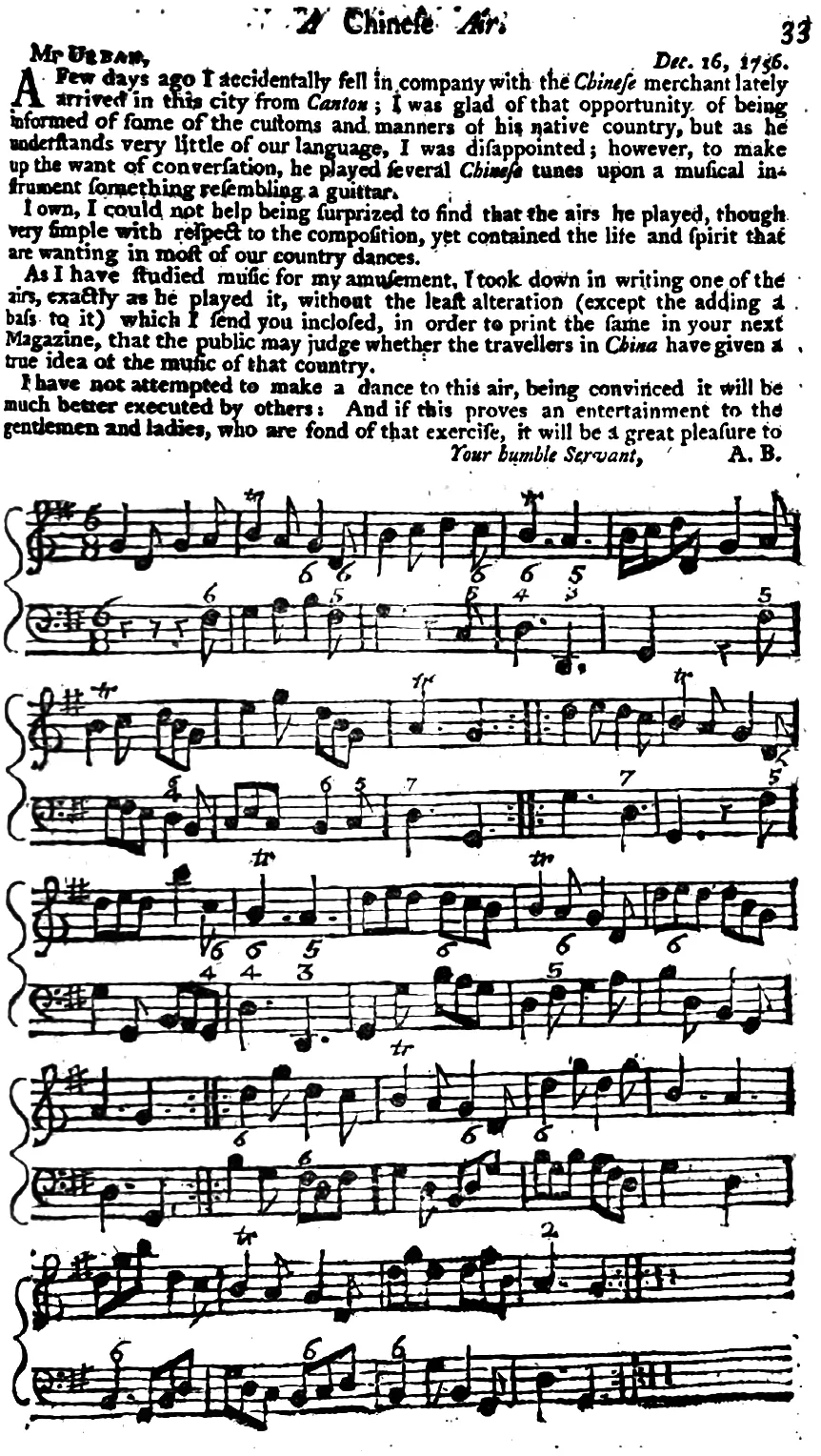

伦敦的《绅士杂志》1757年元月号,刊发了“一首中国乐曲,由某位现在伦敦的清人演释”。1756年12月16日的一个册子在介绍这首乐曲时说:

几天前,我偶然与近期从广州来的中国商人共处;我非常高兴有这样的机会去了解他祖国的习俗和生活方式,但是由于他对我们的语言知之甚少,我感到非常失望;然而,为了促进交流,他用类似吉他的乐器演奏了一些中国乐曲。

大卫·克拉克(David Clarke)认为这是中国音乐家林奇官,林氏的肖像是由多美尼克· 塞雷尔斯(Dominic Serres, 约1719-1993) 所绘,很可能绘于乐曲发表前的那一年(图6和图7)。[注]David Clarke, “An Encounter with Chinese Music in Mid-18th-Century London”, Early Music XXXVIII/4, 2010年11月, p. 543-557: 547. 塞雷尔斯所画肖像不知存放在何处, 但之后由托马斯·博福德(Thomas Burford)(约1719-1776年) 所创作的蚀刻画仍然存在。在蚀刻肖像下包括一个简要介绍林奇官的标题: “中国人于1755年来到里斯本,当时正赶上地震,但幸运的是他能够化险为夷。在经历了许多艰辛和葡萄牙人的虐待之后,他于1756年来到英格兰,在那里他得到了不同的对待,并有幸受到国王陛下和王室、贵族的接见和照顾。东印度公司为他返回家乡铺平了道路,他受到了慷慨的接待,并被安置在一艘船上,带回广州,他的故乡。”考虑到欧洲罕见中国旅行者,这一判断颇具说服力。林奇官应是继1687年沈福宗之后到访伦敦的第一个中国人。结果是,如沈福宗先前那样,林氏也把自己的乐器带来了,并且为某一称作“A.B.”的人演奏,此人记录了乐曲,并增加了低音声部,将其提交到《绅士杂志》发表。对林奇官的乐器做出诸如吉他之类含糊不清的描述和猜想是不妥的。克拉克推测,它应是有品的拨弦乐器秦琴,流行于中国南方。[注]Clarke, “An Encounter with Chinese Music…”, p. 551 and note 38.

图7.由林奇官在伦敦演奏的“一首中国乐曲”,并且由某一称作“A.B.”的人记谱并配上和声, 《绅士杂志》1757年1月

让·西奥多·罗耶(Jean Theodore Royer,1737-1807)

荷兰人是18世纪与广州进行贸易往来的强大商团之一,许多荷兰组织和个人收藏有令人吃惊的大量中国器物。[注]Tristan Mostert & Jan van Campen, “China in the Eighteenth-Century Dutch Homes”, Silk Thread: China and the Netherlands from 1600, Amsterdam, Rijks Museum; Nijmegen, Vantilt Publishers, 2015, p. 147-170.但是很难估测他们当中究竟有多少人对乐器感兴趣。最有成就的收藏家是律师、古物学家和汉学家让·西奥多·罗耶,他从未去过中国,但将其一生献给了学习中国的语言、历史和文化。从他的藏品可以看出,罗耶努力去记录中国文化的各个方面。他除了拥有丰富的中国艺术品、瓷器、绘画以及漆器,还收藏有中国的日用品,如女士和男士的衣物包括内衣、袜子、头饰及配饰,家用器具,含500种制药原料的一家中国药店,有关自然科学的物品以及7件乐器。

罗耶的中国乐器包括一件鼓和鼓槌、另外一对鼓和鼓槌、一把琵琶、一支笛子、一件笙(事际上它是日本shō笙的变体)以及一副钹。[注]Jan van Campen, “A Chinese Collection in the Netherlands: Art Collection of Jean Theodore Royer”, The Magazine Antiquities CLVIII/3 (September 2000), 360-371. 有关收藏品方面的深入研究参见Jan van Campen, De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807): En zijn verzameling Chinese voorwerpen (Hilversum: Verloren, 2000)。Campen 在他的De Haagse jurist Jean Theodore Royer一书中编有罗耶收藏品的目录,其中也包含他收藏的中国乐器,见第331页。藏于荷兰国立博物馆档案馆, 哈莱姆北荷兰国家档案馆。除了423号鼓, 其他乐器现今藏在莱顿民族学博物馆之中: 库存号RV-360-424 (琵琶), RV-360-425 (笛子), RV-260-426 (shō), RV-360-427 (鼓及鼓槌), RV-360-428 (钹).除此之外他也收藏了绘有乐器的美术作品。他拥有18幅大开幅立体感强而逼真的水粉画(trompe-l’il gouache paintings),百科全书式地涵盖了超过76件中国乐器。[注]Van Campen, De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807).这里的乐器具有极高的精度和细节,有些甚至可以从两个不同视角观看。每幅乐器图都附有中文名称,且每张纸上的乐器都描绘成用布包裹起来的样子,以展示它们在中国的运输方式。据1816年罗耶的收藏清单显示,这些画作曾经附有一份手稿,上面还附有法语的描述,但未保存下来。[注]原文参见“no. 366: Zes schilderingen [1816:] Een papiere doos met zijde stoffe overtrokken, waarin een Rolle van 12 groote bladen, op dewelke als boven in 76 figuren geschilderd zijn, alle de Muzike-Instrumenten der Chinezen, met hunne namen, en een uitgewerkte Memorie MSS in het Fransch tot de uitlegging dienende &c. — no. 365: Zes schilderingen [1816:] Zes groote bladen, waarop in waterverf de Muziek Instrumenten der Chinezen naar ‘t wezen geschiilderd zijn.” 同上。罗耶很可能在18世纪70年代或80年代定制了这些画作。考虑到从中国获得真正乐器的困难性,以及在它们到达之后无法演奏的现实,这些图片正是人们所希望的真实物品的良好替代品,并且确实展示了超出他所能收藏的更多的乐器。当罗耶收到这组画作时,它们当之无愧是欧洲最早的对中国乐器的百科全书式的概述。然而,由于它们存放在罗耶的私人收藏品中,因此在当时没有对更广泛地了解中国声响来源产生影响。[注]这些画作现存于莱顿民族学博物馆中,库存号RV-360-7899 至RV-360-7913。我非常感谢莱顿民族学博物馆的Willemijn van Noord以及阿姆斯特丹国立博物馆的Jan van Campen,他们为我参观画作及罗耶的乐器收藏品提供了可能性。除此之外,他的瓷器藏品也包括一些描绘音乐家的精致画面,并且他还拥有一些绘有中国音乐家的水彩画册。

* * * * * *

毋庸置疑,上述乐器并非是在18世纪末之前进口到欧洲的所有中国乐器,并且我们永远不会知道它们丢失或损坏了多少,因为乐器是易碎的物品,它们本身就易破裂。葡萄牙商人同他们澳门属地的联系一直很密切,或许已有一些乐器已经带到了葡萄牙。[注]在葡萄牙里斯本的Casa-Museu Medeiros e Almeida博物馆中保存有两件康熙五十五年(即 1716年)制的玉磬, MFA 307 和 308。1946年7月8日,这两件磬由博物馆从伦敦经销商约翰·斯帕克斯(John Sparks)手中购置,且很有可能它们在18世纪仍然留在中国。参见 Enio de Souza, “Estudo de caso: Duas pedras sonoras (

显然,沈福宗和林奇官都不是职业音乐家,他们有关音乐表演的记录被保存下来有两点原因。第一,比安基尼对稀有的中国乐器形制感兴趣。第二,记录与音乐家邂逅经历的佚名者对中国乐曲感兴趣。许多其他以音乐自娱的中国旅行者,尽管他们的外表是多么的与众不同,但也可能不会引起一些人的注意而去记录他们。

除了那些因为好奇和物品的稀有而喜欢乐器的收藏家们,还有一些其他的收藏家如贝尔丹、布歇、柏尼和罗耶这些对学习中国历史和文化真心感兴趣的人:对布歇来讲,这一兴趣源于他需要在其艺术中创作中国生活场景;对罗耶来说,乐器是用来帮助他在家中去创造现实的中国氛围的物品;对贝尔丹和柏尼来说,这些乐器为了解乐器形态甚至是中国音乐提供了线索。

在所有藏品中,笙几乎无处不在。其他乐器包括各式各样的笛子以及弦乐器。由于这些乐器依照分类称谓或由方言翻译而来,除非乐器被保存或绘制有图像,因此很难确知它们是什么。但是,我们不难发现,古琴一直没有列入藏品之内,只有由钱德明收集的贝尔丹的藏品是个例外。由于古琴是中国文人的乐器,进口商或许还没有意识到它的意义,因而较喜欢发送一些表演大众音乐的乐器到欧洲。

在电子录音发明之前,乐器是仅有的将声音从一处传递到另一处的媒介。然而,放在箱子中进口和作为异国情调的物品陈列的乐器,可能引发许多有关知识传播的普通问题以及中国音乐接受方面的特殊问题。不像一块丝绸或一件瓷器,乐器不能自证其如何使用。当箱中的乐器从远方抵达时,或许没有附有用户使用手册,并且没有随同音乐家来展示乐器的演奏技巧。从乐器形态学方面,并不清楚音乐家如何握持这些乐器。如果我们从未见过古琴如何演奏,我们可能不知道它应该放置于琴案之上。再来看琵琶,我们或许不能推测它应头朝上握住,因为它本应像吉他那样握住,并且从历史的某一时间段来看,它的演奏确实是由横向变为竖向。它的丝弦很脆弱,如果脱离乐器的话或许在运输中不能幸存下来。接收乐器的人会知道如何将丝弦在共鸣板上系紧吗?它们的定弦和音高是怎样的? 演奏乐器需要非常细致的技巧以及多年的练习,更别说每一件乐器都与特定的音乐、风格和音调有十分紧密的关系。人们可以轻而易举地让锣发出音响,但是这种声音真的像训练有素的中国音乐家以特殊的演奏方式呈现出来的吗?虽然乐器是用于制作音乐的物品,但当它从不同的音乐文化来到我们面前而没有音乐家相伴时,这些乐器能告诉我们的东西很少,对音乐本身我们几乎一无所知。

钱德明从北京给在巴黎的朋友贝尔丹写信时,确实意识到了这个问题:

阁下,我该如何送您一对中国人的耳朵。如果我可以将它们送给您,我祈求您利用它们去体验这种和声的所有优美之处;我非常担心当您在屋内试着击奏锣时,您那欧洲人的耳朵除了震耳欲聋的噪音和嘈杂声之外什么也听不到。[注]1784年10月2 日钱德明致贝尔丹的原文信件。引自Ysia Tchen, La musique chinoise en France…, p. 210.

在《音乐通史》一书中,查尔斯·柏尼写到“关于中国音乐,林德医生作为一位非常优秀的评论家,从智识上对每一件与中国音乐相关的事情都感到好奇,他在中国定居几年之后,确定无疑地告诉我他在那儿听到的所有曲调均与古老的苏格兰曲调极为相似。”[注]Charles Burney, A General History of Music from the Earliest Ages to the Present Period, London, 1776, vol. 1, p. 38. 柏尼在1774年9月19 日给林德的信中也提到了这一比拟。Alvaro Ribeiro, ed., The Letters of Dr Charles Burney. I: 1751-1784…, p. 172-176.那时,当柏尼写下这些比较时,他已经从詹姆斯·林德那儿获得了那些中国乐器。尽管他对这些乐器形态有着详尽的了解,但也没有对林德的比较予以评判。与此相仿,《绅士杂志》的匿名撰稿者以为有必要将林奇官演奏的曲调配上和声。他的记谱及和声更能与18世纪的欧洲音乐而不是中国的音声产生共鸣。接触中国音乐的少数欧洲人,他们没有什么参照来评价它,因此自然将它与自己熟悉的音乐加以比较,而不是去考虑它们真实的样子。

即使欧洲人在原生的环境下接触中国音乐,也不能欣赏到它的差异性以及与众不同的音响。约翰·巴罗(John Borrow, 1764-1848) 在1792-94年间与马戛尔尼一同前往中国,并于之后写了一本关于中国的书,他说:“中国乐器丰富多样,不论是形状还是材料。但我知道没有一样乐器能够入欧洲人的耳朵。”[注]John Barrow, Travels to China, London, T. Cadell and W. Davies, 1804, p. 315.

这种对遥远文化的音乐的不适性也延伸到乐器上来。乐器收藏家将乐器拿在手中,但同时它们的声音特性却隐藏在乐器之中,这或许是关于这些乐器的欧洲文献在1779年钱德明的调查之前几乎不存在的一个原因。[注]在某种程度上,我们仍然可以在许多博物馆中遇到同样的问题,这些博物馆选择从收藏品中展示视觉上最有趣的乐器。因此即使参观者未能有如愿听到所示乐器的发声,他们也会被它的外观所吸引。早期带有乐器插图的书籍,全部列举出来也只不过占据一个自然段的篇幅,其中之一是由荷兰医生和作家奥菲尔特·达珀(Olfert Dapper, 1636-1690)于1670年所撰《关于荷兰东印度公司企业的记忆》。他从未访问过中国,他的撰述基于1665—1666年派驻北京朝廷的彼得· 范·霍恩(Pieter Janse van Hoorn, 1619年出生) 的记录。这本书被其出版商雅各布·凡·米尔斯(Jacob van Meurs, 1618-1680)的工作室制作了大量的插图。[注]Olfert Dapper, Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye, op de kuste en in het Keizerrijk van Taising of Sina: behelzende het 2e gezandschap aen den Onder-Koning Singlamong ... Vervolgt met een verhael van het voorgevallen des jaers 1663 en 1664 op de kuste van Sina ... en het 3e gezandschap aan Konchy, Tartarsche Keizer van Sina en Oost Tartarye ... beneffens een beschryving van geheel Sina (Amsterdam: Jacob van Meurs, 1670). 乐器介绍在反面458页。Dapper关于乐器的标题写到: C. 一面旗子带有一个铜碗,在旗子的末端绑有壶或鼓,另带有一根小棍。D. 另有手持的碗形物,用一块旧布(麻布)做的棍子击奏。大多数碗形似中空的瓜,这使得击奏声更加明亮。E. 悬挂的两个铃或壶,带有两根小棍,可扛在肩膀上。F. 各式各样的小号。G. 一块木板,板面标有手写记号,以便让每个人避让,为走近的中国官员让出道路(交通信号?)。H. 小手壶或鼓。还有一些其它的在这个国家出现在马背上的物品。在他的关于日常生活插图当中,有一些音乐家的画面,甚至一幅图中有多件乐器 [图8][注]至于这些图片来源,参见Benjamin Schmidt, Inventing Exoticism: Geography, Globalism, and Europe’s Early Modern World (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2015), 94, 97.。在卡雷里(Giovanni Francesco Gemelli Careri, 1651-1725) 的画作《周游世界》(Girodelmondo,1719)中,包含了音乐家在内的几个场景;[注]Giovanni Francesco Gemelli Careri, Giro del mondo. IV: Contente le cose più ragguardevoli vedute nella Cina, Napoli, Giuseppe Roselli, 1708.在菲利波·博南尼(Filippo Bonanni, 1638-1723)的画作《谐音柜》 (Gabinettoarmonico,1722, 1723 及1776年)中,包含有七件乐器。[注]Filippo Bonanni, Gabinetto Armonico pieno d’istromenti sonori Roma: G. Placho, 1722. 克里斯缇娜(Cristina Ghirardini)将这一文献置于其文内,参见 “Les instruments chinois dans le Gabinetto armonico (1723) de Filippo Bonanni”, Musique-images-instruments: Revue française d’organologie et d’iconographie musicale VIII (2006), p. 86-103. 在同一篇文章中,她还将卡雷里的《周游世界》一书中与音乐相关的图像置于上下文中解释。第一本真正与中国音乐有关的综合性著作,是钱德明的《中国古今音乐篇》(1779)[注]J.-M. Amiot, Mémoire sur la musique des Chinois tant anciens, que modernes…, T. VI of Mémoires concernant l'histoire, les sciences, les arts, les moeurs, les usages, &c. des Chinois : Par les missionnaires de Pekin, Paris, Nyon, 1776-1814. 钱德明在这卷中有关中国乐器的图像,参见 François Picard, “Joseph-Marie Amiot, jésuite français à Pékin…”, 书中随处可见。,其中包括大量乐器插图,这些乐器在让-本杰明·弗朗索瓦·德·拉博尔德所著《论古代和现代音乐》一书有关中国音乐的两章中被引用。[注]《中国音乐》(De la musique des Chinois) (vol. 1, p. 125-148) 这一章讨论了中国的音乐体系、调音、十二律的概念、中国乐器分类法,以及11个乐器的图画,其中一些被多次提及。《中国现代乐器》(Des instruments modernes Chinois) (vol. 1, p. 360-379) 一章, 描述了康熙王朝的音乐革新 (康熙帝; 玄烨, 1654-1722年), 随后继续描述二十五个现代中国乐器。乐器在第一册的126, 129, 139.1, 139.2, 140.1, 140.2, 140.3, 141, 142.1, 142.2 以及 143 页,第二册的364, 365, 366.1, 366.2 和 366.3页中有所描述。参见,Zdravko Blažekovic' , “Illustrations of Musical Instruments in Jean-Benjamin de La Borde’s Essai sur la musique ancienne et moderne…”, 书中随处可见。但是当德·拉博尔德设计视觉作品“我们不知其名的中国乐器”时,他也对演奏技巧一无所知,因此他只是展示如何握持乐器而不是演奏乐器。

图8. 雅各布·凡·米尔斯在达珀的著作《关于荷兰东印度公司企业的记忆》之中的插图(1670)。乐器介绍在反面458页

(本文在翻译过程中,曾向天津音乐学院孔维锋教授请教,在此表示衷心地感谢!)