近代“天下大同”重塑的经学路径

刁春辉

(山东大学 儒学高等研究院,山东 济南 250100)

钱穆先生在评述周秦时代时说:“在当时中国人眼光里,中国即是整个的世界,即是整个的天下,中国人便等于这世界中整个的人类。[注]《钱宾四先生全集·中国文化史导论》,台北:联经出版事业股份有限公司,1998年版,第37页。也就是说,依周秦时人们的地理认知,四夷与诸夏即构成了整个天下,也即整个世界,周时是一封建列国的天下,而秦时则是一郡县的天下。天下始终是以中国为中心向四围延展的图景。这种认知即使在后来人们对于地理范围的认知不断扩大,扩及西亚、欧洲、非洲,以至于到晚明,从《坤舆万国全图》来看,中国人对世界地理已经开始有了初步认知,但这些地理认识并没有对中国的天下秩序构成冲击——一方面是因为没有直接形成亡国风险,另一方面则是因为此秩序背后的文化价值支撑没有被怀疑否定过,中国始终是礼义文明的代表。

不过近代以后,特别是甲午后,保国保种保教成为迫切的任务,中国人所认可的天下秩序从现实上和观念中都崩塌了。作为天下观直接学术支撑的经学,也面临着调整自身理论的需要,若不能有效应对,则中国的存在在制度上与文化上都会陷入危险之中。

通观近代,针对天下的大同观,从经学上试图解决此问题的也大致可分三路径,此处分别以廖平、康有为和沈艾孙为代表。廖平以礼学,康有为以公羊学为代表的《春秋》学,沈艾孙主要以四书为阐述路径。他们所面临的共同问题是重构经学与天下的关系,回应天下(世界)的地理格局变化,以经学重新阐释天下的意义;二是重新申明文明的标准,天下秩序的背后是王畿的存在,王畿象征着文明的最高标准,而中国认定的天下秩序的崩溃不仅仅在于朝贡体系的崩溃、国家任人欺凌的现实,更在于中国对自身原有坚持的价值标准开始怀疑、动摇和否定。经学的重新诠释要重新确立新的价值标准或者再次贞定原有的价值,重新估定中国这一本身就在天下含义下形成的词语所代表的意义,而这与经学本身的存亡也息息相关。若经学本身的“天下”属性被否定,则不免沦为地方性或者过时的智识。

图1

图2

一、廖平:经学制度与天下

(一)天下景观

学术界将中国古代的东亚秩序称为朝贡体系,而此朝贡体系的经学理论记述则来自于《尚书》《王制》《周礼》等记载的九州制和畿服制。九州制分天下为九州,而畿服制以王畿为中心,依据与王畿的距离来确定中心王国与周边王国的来往和管理方式。晚清以前,东亚体系较为稳定,经学也没有重新诠释的必要,但到了廖平的年代,经学服制如果仅仅以中国为解释范围,在实际地理认知上与已知的地球范围不符[注]廖平早期解说服制,纯以《王制》为准,但“以《王制》遍说群经,于疆域止于五千里而已”(廖平语,见《廖平全集·第二卷》第887页),这样经学的地理解释范围仅有五千里,远远不及廖平所认识的地球三万里的范围,这就使得经学在空间上的解释范围大大缩小,而成为中国五千里地域的一隅一地之学。,在政教秩序上与欧美列强主导的国际秩序现实也不符。与现实的抵牾会让经学服制的权威大打折扣,会更加坐实经学服制就是三代历史秩序的记述,从而让经学的历史性质更加凸显[注]经史之辩是晚清一场非常深刻的学术思想讨论,关系着中国学术的整体走向,其核心议题是经学的性质是历史实录还是理想表达。,经学被拖入史学的危险性就会越来越大,这是大力尊崇经学、以经学为万世法的廖平所不能接受的。因此他有必要扩大经学服制的解释范围。而他所依据的解释经典是《尚书》和《周礼》。他将此二书定为大统之书,也就是海外开通,整个世界都得以认识之后的制度之书。廖平自言九州之说最为繁难,因此本文以《经传九州通解》一书为例,勾勒他关于畿服九州制的说法。

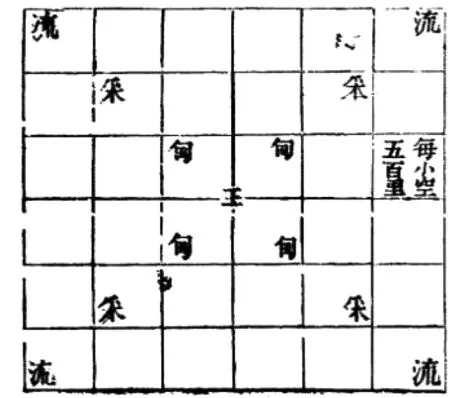

从整体而言,畿服制的疆域是以王畿为中心,向四周不断扩延。在廖平重构的天下疆域中,天下随着时代变化不断扩展其范围。在廖平生活的时代以前,天下以《王制》中的记述为疆域范围。在《书经周礼皇帝疆域图表》第二图中(见图1),画出了这个服制范围。

在这张图中,每个方格的边长是五百里,那么从王向外延伸至甸,则包括四个小方格,这四个小方格组成一个边长为一千里的大方格,廖平认为“九服九畿同以甸为王居”[注]舒大刚,杨世文主编:《廖平全集·第四卷》,上海:上海古籍出版社,2016年版,第312页。,也就是最中间以王为中心,边界为一千里的方形范围就是王畿之地,是王直接管理的范围。以此王畿向八个方向延展,则有八个同样边长为一千里的大方格,这八个方格分别代表八个州。这八个州与王畿合为九州,通为泽被王化之地。这就是《王制》所记载的“凡四海之内九州,州方千里”。

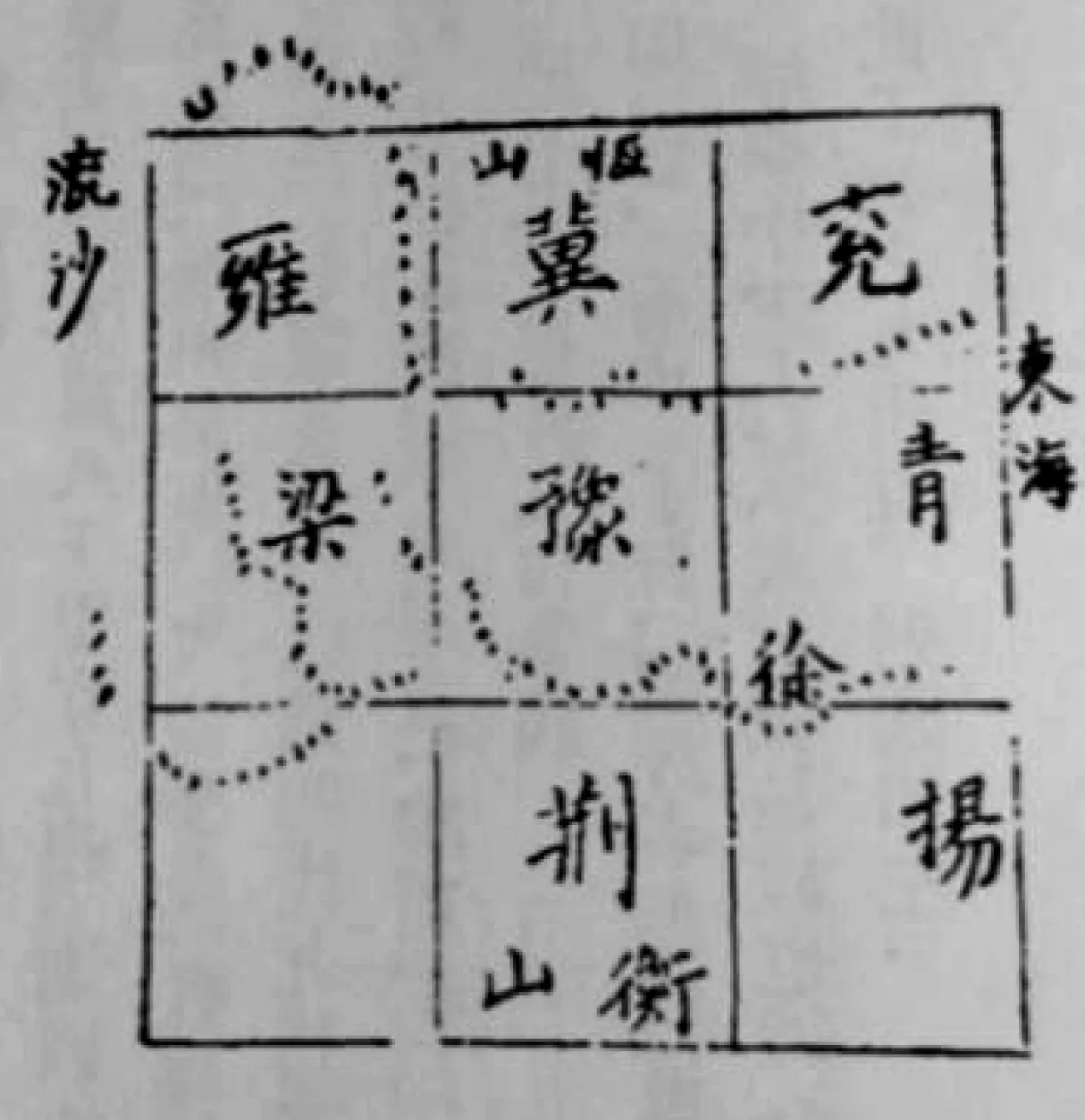

将此三服图(甸服,采服,流服)实化为九州图[注]图见《廖平全集·第四卷》《九州经传通解》,第584页。,则为图2。

此图以最中间的豫州为王畿,周围分布八州,为兖州,青州,扬州,徐州,荆州,梁州,雍州,冀州,八州各有方伯,即一王统八伯。这就是《王制》中一王的统治范围,合为边长为三千里的范围。这个三千里的范围就是传统中国统治区的范围。

廖平设想的经典中的全球景观,不仅有九州式的九分天下,也有四帝之制、五帝之局。所谓四帝之制,就是将天下四分。“四帝均分,各得万五千里”[注]见《廖平全集·第四卷》《书经周礼皇帝疆域图表》,第318页,第317页。。如图6[注]此图为四分天下图的简化版,原图见《廖平全集·第四卷·书经周礼皇帝疆域图表》,第350页。。

此图共有四个方格,均分天下,天下共长三万里,每个方格边长一万五千里,在每个边长一万五千里的方格中,又可进行九州的划分。

廖平依据经典,除此两种全球格局外,还设想了其他秩序格局。他说:“须知《书》之奥窔,小之可以治中国,大之可以治全球,迹其秩序,井然有小王之局,有大王之局,有百王之局,有四帝之局,有五帝之局,有二帝之局,有三皇之局,有泰皇统一之局,小大纠纷,星罗棋布,任世局之沧桑,莫不有适宜之典则。”这句话颇难理解,是廖平对经典中的天下治理方式的一种阐释,经典的治理方式是丰富的,变化的,指向明确的,丰富是因为经典(当然是依赖于廖平阐释的经典)中的治理模式有多种,变化是经典的治理模式是循序渐进的,指向明确是经典的治理模式是祈望于全球大一统,即最后的泰皇统一之局的。廖平设想的八种模式疆域范围不断扩大,上面解释的只能涵括其中三种,即小王之局,就是第一图;百王之局,即帝统、皇统;四帝之局。这八种模式是朝着天下一统的方向呈现出一种递进的关系,都存在于以《尚书》《周礼》为代表的经典体系之中。在泰皇统一之世,廖平设想了明堂制度,在此明堂内聚集着统一之后的各地方主管,明堂是全球一统的象征,“大之即三万里之地中,小之即明堂方里会朝之地”[注]《廖平全集·第四卷》,546页。。因此并不能将这些图表单纯地视为一种地理上的规划,其背后也存在着经典制度和文化理想的表达。

廖平的九州说和畿服制是中国取象思维的运用。九州本是《尚书·禹贡》中大禹治水后对当时治理区域的划分,在廖平的诠释中,九州成为贯穿历史和未来的天下行政区象征。应该说化历史实事为象征代号也是中国的传统。孔子说:“我欲载之空言,不如见之于行事之深切著明也”,就是以实事言理的说明。再如《周易》乾卦的卦象,象天,又可代表头,代表马,代表父,代表西北,其象征意涵是多重的[注]参见徐芹庭,徐耀环:《易经纂解上》,新北:圣环图书股份有限公司,2016年版,第38页。。廖平对九州的理解也是这样,九州由历史的存在变成理想的代名词,被赋予了理想意义和未来期许。经学中的九州不同于历史存在的九州,经学的九州以历史性质的九州名称为代号,而实际表达的意义却不限于历史的意义,在不同的时代情境下有着不同的疆域管理范围。廖平以这种方式极大的扩展了经学的名词意涵,也让经学获得了极大的解释空间。

(二)中国位置

在畿服制中,始终有一个核心位置,就是由象征着政治中心和文化范本的王畿之地,伴随着九州、服制范围的不断扩大,王畿的直接控制范围也在不断扩大,而王畿的文化影响力也是自近及远,不断扩散,最终实现王化若一。而中国就是这个王畿之地,是整个世界价值的引领者,这体现出廖平对中国文化的自信。他认为以文化程度言:“中国固得孔学之半,海外仅如初小幼稚程度。”[注]《廖平全集·第三卷》,第1204页。这个海外自然是包括欧洲北美在内的其他地区,之所以将中国称为孔学之半,是因为廖平以文质概念来划分文明,孔学是包含文质两个方面,简言之则文代表人伦文明,而质则相当于工艺器具之学,不同于近代学者以中国文明精神见长、西方文明物质为优的观点,廖平认为孔学的特点即在于文质兼备,而中国文的方面偏胜,未得孔学之全。

可以说廖平对于孔学有充分的信心,他对于中国的人伦价值和政治制度都有相当程度的肯定,这不同于和他同时代的严复、康有为等人,在廖平心中,天下血气,莫不尊亲,人伦之道是不会随着大同的到来而消灭的,在这一点上,他和康有为非常不同。在政治制度上,他也没有将西方的民主政治视为政治发展的归宿,没有一种政体决定论的思维。

盖见西国强盛,遂谓三纲弱我,平等强西。不知美、法民主强,俄、西专制亦强;我用绿营败,购器仿操亦败。西方诸雄角立,常虑危亡,其强也,在于忧勤简朴,日求精新。我偏处自大,粉饰蒙蔽。正当尊君亲上,众志成城,方今不致鱼溃,全赖纲常维持。[注]《廖平全集·第七卷》,第864页。

廖平在中国岌岌可危的时候,仍然坚持中国本有的纲常秩序,认为在国家危殆、外部环境恶劣的情况下,更须集中意志,凝聚共识,艰苦奋斗。

在廖平的天下观中,其制度理想是经典赋予的,其文化理想是经典赋予的,这种制度和文化理想又以久行圣人之道的中国为代表,所以中国在天下的位置中始终是核心的、具有指向性的。在西学浪潮的冲击下,廖平对经典做出了很多不同以往的解释,其坚持中国的人伦纲常秩序是一贯的,在他心目中,而无论未来的天下呈现什么样的格局,人伦礼教始终是秩序的核心。

二、康有为:《春秋》与天下

(一)天下景观

不同于廖平着力于扩展经典的空间解释范围,康有为从经典义理在无限时间的适用性上重申经学的“天下”属性,这种表达是通过《春秋》学中的“三世说”阐发的。

以《春秋笔削大义微言考》为例,他在对《春秋》经的诠释中,贯穿着三世说,以三世说中蕴含的价值标准对历史事件和人物进行评判。

如《春秋隐公三年》“夏四月辛卯”,尹氏卒经文,而《春秋》史原文“夏四月辛卯,尹卒”,所以孔子改史文为经文,加“氏”一字,公羊传解为讥世卿,世卿非礼也。“氏”即代表着世卿的含义。何休进一步释礼称:礼,公卿、大夫、士皆选贤而用之。康有为进一步释何以选贤,这正体现了孔子天下为公的理想,延伸至三世说则体现为据乱世讥大夫,升平世讥诸侯,太平世贬天子。

又如《春秋僖公二十年》“二十年春,新作南门”,《公羊传》认为记载这条经文,意在“讥”。康有为进一步解释为什么孔子对鲁公修筑南门的行为给予了否定性的评价。他说:“据乱之世,力役征民;孔子爱民,故不许。”同样是以三世之说解经。

康有为释《春秋》笼罩于三世说之下,在三世说的背后隐藏的是他认同的公理体系,从某种程度上说,经典的作用就在于阐明这个公理体系,在康有为的思想体系中,到底是经学更具根本性还是公理体系更具根本性,是只有透过经典才能认知此公理体系从而使得经典的诠释、经学的存在变得不可或缺,还是公理体系的认知其实并不依赖于经典的解释?尽管康有为可能自己坚持经学乃公理的载体性质,但是追索他的思想线索,他的公理体系的建立并不必然建立于他的经学诠释之上,这从他早期著作《实理公法全书》和代表著作《大同书》中可以体现。

在《实理公法全书》中,他说明制度创立的原则“凡一门制度,必取其出自几何公理及最有益于人道者为公法。”[注]《康有为全集·第一集》,第147页。此处其评判制度的标准是人道,以儒家词语即是仁。如在公上,认为“立一议院以行政,并民主亦不立”,此取于平等之义,以平等的标准衡量,在政治上以议院行政最优,民主次之,君民共主更次之,君主权力独揽最次。在平上,男女平等,长幼平等,朋友平等。这些思想是康有为的早期著作,未引用任何经典之语,结合公法一说,19世纪80年代受西方影响下,有这样的说法,当是康有为那个时期读西书所得。我们可以推断,康之以经学释公理,一定程度上乃是出于政治改革的工具性需要,当然当他的经学理论成熟以后,与他的价值追求相互影响,不能完全认为他的经学理论在他的理论体系中不是处于核心地位。在20世纪20年代传统文化遭遇猛烈批判的时候,康有为发表的《大同书》同样没有以经学著作的形式出现,没有以圣人之语为他的理想代言,一方面是由于圣人的失势,另一方面也表明康有为的天下大同理想与经学并不是密不可分,而是存在疏离的。有学者指出,康有为在《大同书》中完全抛弃了他在19世纪著作中所惯用的以经籍考证和注疏方法来诠释思想的方式,而易之以省却经典依傍、独立建构体系的方式来表达对中国乃至世界发展方向的解读[注]参见常超:《托古改制与三世进化——康有为公羊学思想研究》,北京:北京大学出版社,2015年版。。也就是说康有为大同思想在最后已经脱离了经学的范畴,而采用一种子学的独立著作方式表达自己思想,他在后期大同思想的构建多基于他对于公理的认识,与经学已经渐行渐远。这在康有为的经学理论中也有自我揭示,他认为孔子虽然定三世之说,但是因为孔子生当据乱,所以在孔子改制中,对于据乱、小康的制度规划多,而对于大同太平的规划少。孔子对于太平世的态度是“丘未之逮也,而有志焉”,对于认为六经为孔子所作,经学为孔子所开的今文经学家康有为来说,经学多言小康的性质正显示了经学的局限,而康有为自己正多言大同,正好补足了这一缺陷,也无怪乎康有为自视为圣人了,在三世经学的框架下,言大同的康有为确实足以继承志大同的孔子的理想,而成为经学上的另一个开启者。当然,这必须是在承认康有为确实是揭示了经学真谛的前提下。

(二)中国位置

在康有为的经学里,中国的位置并不突出,中国不仅在地理上不是天下之中,在价值上也没有坚持经学的中正。康有为以春秋三世说和大同小康论相结合来实现对中国传统价值的颠覆,即对传统经学坚持价值的反叛。这使得在康有为的三世说中,中国成了一个位于中等发展水平,这不仅体现在物质能力上,也体现在社会精神秩序上。中国成为了一个全方位的追赶者,一个不仅在技术能力上,也在治理能力和精神能力上都需要向他所期许的价值方向,向更高发展水平的欧美进行全面学习的跟随者。在这个意义上,似乎他与西化论者并无二致。

康有为三世说中隐含的价值标准虽不以欧美为极致,但在世界范围内,欧美的发展标准无疑是最高的,而中国的位置则是高于非洲、南洋、南美等地,处于中间位置,在这个位置上,现实的中国无疑失去了文明的引领作用,而亟待进行的则是追赶的任务。

三、沈艾孙:《学》《庸》与天下

相比于声名煊赫的康有为和学养深厚的廖平而言,沈艾孙在学术上和声名上都不突出,甚至查找沈艾孙的资料,也仅知道他在清末曾经担任清朝驻墨西哥的大使,其余事迹皆无从得知。不过沈艾孙在民国时代出版过《大同学说》一书,在近代研究大同说的人物中是有一定代表性的。沈艾孙《大同学说》连载于1936年的《河北月刊》,署名即是沈艾孙,又曾以《孔子的大同学说》一名复刊于1940年的《新东方》杂志,署名为抱淑子。两者内容基本一致。

(一)天下景观

沈艾孙尤重以《学》《庸》义理来解释他的天下大同的景观。他认为《礼运》一篇示以大同小康之例,而具体关于大同学说的开展,他说:“若其(大同——本文作者注)教义,则在大学,道体则详中庸。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第一期,1940年。“孔子谆谆以礼教弟子,于《礼运》示大同小康之例,同时于《大学》《中庸》,发挥其教义,使人于此得遵循之轨道焉。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第三期,1940年。在这里,沈氏以为《礼运》提出了大同小康的思想,而如何实现这个理想,还是要到《大学》《中庸》中寻找答案。《大学》《中庸》特为宋代以后学术所独重,宋明时代的理学特点即在于继承儒学重视教化的特征,将家国天下的长治久安的根本集中于天下个人的修身工夫上,因此也特重心性之学或性理之学。沈艾孙欲致天下于大同,也继承了宋学重视性理之学的特征,尽管沈氏也不满于宋学的经世之效[注]沈艾孙认为,降及宋世,(孔氏之学)尤为拘谨,只研理性,无敢倡言治平者。见《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第一期,1940年。。因此,沈艾孙和学问出于汉代经学系统的廖平、康有为是有不同的,这个不同就在于廖、康的思想中有相当的比例思考制度问题,而沈则更多的思考教化问题。

沈艾孙认为想让天下大同,世界和平,尤其要重视教化问题。在《孔子之大同学说》这篇不长的文章中,这个主张屡被提及:“欲求世界永久和平,人类真正幸福,惟有培养人道文化,提创精神教育,庶可达到目的。”“诚以经纶天下之大经大本,不在政策而在教育。觉世牖民之效,不在君相而在师儒。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第一期,1940年。“治平之目的,以民德大同为基础。立太平世之极则,即《大学》明新而止于至善之谓。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第二期,1940年。他在此篇文章的结尾处直言:“(大同)根本所建,不在政而在教”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第三期,1940年。。重教化胜于刑政,一直是儒学的特征,沈氏无疑是坚持了儒学的这一特点。

如此重视教化的功效,是沈艾孙认为只有通过教化,才能真正启发人性,形成人人向善之风,才算是真正的治平之功。单纯的物质文明、纯粹的富强追求,如无教化的配合,也会使人欲横流,无助于人心安宁,谈不上天下太平。太平的基础在于人民的心理,人民的心理需有教化的培育。这是非常典型的《大学》八条目思维的体现,《大学》:“自天子以至于庶人,一是皆以修身为本。其本乱而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。”大学即认为治平之功以修身为本,沈氏以人心为本,以教化为途径,所以他说:

心之主宰一身,与政府之主宰一国有以异乎?无以异也。积个人而成社会,与积国而成世界,有以异乎?无以异也。民为邦本故君子务本。

所以所谓治平之事,其实也就是觉人性,导人心。治平的根本对待对象就是人性、人心,由此则治平之事也就是教化之功了。

子曰:舜其大孝也与!德为圣人,尊为天子,富有四海之内。宗庙飨之,子孙保之。

子曰:无忧者,其惟文王乎!以王季为父,以武王为子,父作之,子述之。武王缵大王、王季、文王之绪,壹戎衣而有天下。身不失天下之显名,尊为天子,富有四海之内。宗庙飨之,子孙保之。

子曰:武王、周公,其达孝矣乎!夫孝者,善继人之志,善述人之事者也。

舜、文王、武王、周公都是大孝之人,因其孝德,能继承先王的志向,光大先人的事业,也使得自己能得到美名,享有宗庙的祭祀。他们以天子或摄天子位而帅天下以孝,则能使孝德洋溢天下,化及四表,至于《中庸》所言:舟车所至,人力所通,天之所覆,地之所载,日月所照,霜露所队,凡有血气者,莫不尊亲。

可以看出,沈艾孙认为经学义理是天然适应于“天下”的,是没有时空限制的,其根本在于经学义理是建基于普遍人性的,性自天赋,从先天而来,人人都有善性,人性的普遍性赋予了经学“天下”性质。

(二)中国位置

沈艾孙和康有为一样,很明确地区分了理论的中国和现实的中国。他肯定孔子经学的正确,但对历史上三代以后的中国因为君主制度而进行了否定性评价。他说:“始皇不世之雄,方具莫大野心……与孔氏为治在民,天下为公之旨,大相径庭。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第一期,1940年。汉承秦制,虽武帝以后以经学为教,在沈氏看来也不过是牢笼士人的帝王之术而已。与此相关,他对欧美的发展现状和制度寄予厚望,“欧洲英德诸邦,其人民知识较高,强毅而向上,其国之政治,亦整齐严肃,不啻一小康之具体模范也。……他若美国,实具有现成绝好之资格,果能一变至道,较人为易。”[注]《孔子之大同学说》,《新东方杂志》第一卷第三期,1940年。首先他肯定了欧美的发展已经近于升平小康,下一步是至于道,似乎认为欧美距离大同已经一步之遥,另外,他也认为大同并不意味着无政府主义,世界上的国家并不会消失,对于世界和平比较理想的安排是类似于美国合众联邦式的制度治理形式。

因为政治上的专制、学术上的被扭曲,导致孔子真正教义失传,这使得在沈氏的理论中,中国历史上的政治和教化之功都相当有限,这也呼应了他认为欧美国家人民知识、德行较好,政治也先进的判断。这说明在沈氏的经学中,现实中国的位置处于一个全面追赶的状态,这一点与康有为是一致的。

四、经学在新天下时代的变迁

经学在历史发展的进程中呈现出不同的理论形态,以晚清时期而言,今文经学、古文经学、宋学并存,今文经学侧重政制、古文经学侧重学术、宋学在实践中侧重教化。应对时局,往往今文与宋学能够发挥作用,一方面古文学专长在于训诂学,以说文释字见长,而且依古文的观念,多将经学所载视为历史实事,以历史中的变迁弥合经典的差异,其眼光视野是向后的,多流于考索的兴趣。古文学的代表孙诒让、章太炎,看一看他们的经世策略,孙诒让有《周礼政要》,章太炎则早年从经学发掘民族思想,限经学于中国原有范围,后期则重儒行诸篇,也是挖掘民族精神之类,在时间上将经学限定于过去的历史,在空间上将经学定义为只是中国民族性的凝结,忽视了经学的“天下”属性,这是古文经学后期发展将经学性质判定的延伸结果。晚清今文学最突出的特点即在于首要坚持经典的适用性,康有为以三世说化解经学的时间限制,廖平以九州说、畿服制的诠释化解经学的空间限制(其后实际上更加恢奇,已超出地球范围,进入宇宙层次),虽然廖平以他早期认定的古文经典《周礼》作为其诠释依据,但是他的用世性质、对经典做出的非历史性质的判断等都让他的今文经学气质暗中延续。而以四书为代表的宋学首以义理诠释为主,其由修身而至于齐治平的理想,其重点在于重申儒家的道德理想,以教化为主。他们以不同的方式应对经学由言常道而成地方性文化的危机,重新确立经学的天下性质。

廖平、康有为和沈艾孙理论的取向不同,主要依据的经典不同,但实际在理论的建设中,也是相互交叉的。廖平空间建构的同时也伴随着时间的重组,皇统、帝统、王统不仅是空间的重塑,也是不同的发展阶段。康有为三世说也同样如此,太平世本就是“大小远近若一”的大一统。沈艾孙对《礼运》和《春秋》理论的采纳可以看出受到康有为的影响很深,但他基于宋学性理而以教化致大同的思路颇具代表性,甚至在现当代的大同论中是占据主流论述的。

廖平、康有为、沈艾孙在应对中国面临的整体危机而对经学做出的理论调整中,也都隐含着一定的危机。廖平的经学努力是始终在与将经学视为历史实事的记录的观念的论辩中进行的,他将本来是一种历史存在的《尚书》《周礼》释读为新的天下时代的理想之书,通过将历史名称转化为理想代号的方式,无限扩展经学的空间解释范围,持论过于怪诞,也与当时逐渐盛行的客观化、科学化的学术风潮背道而驰。康有为以三世说作为六经义理的时间负载,而又把大部分六经所记文本的义理归诸据乱世,从而实质上掏空了六经在新天下时代即升平时代的义理合法性,又进一步明确了他在此时代所释经学的重要性,对经典的打击不可谓不大。而沈艾孙出于《大学》义理次序的坚持,必然将经学的主要功用放到教化上,集中于对个人德行的教育上,从而对经学在“治国平天下”的制度创设方面的作用付之阙如。

这三人生活在同一个时代,但大致上廖平最前,康居中,沈氏著述发表已经是20世纪三四十年代,在这段不足百年的时间里,透过三人的经学主张,能够看出在新的天下时代,经学在现实领域的逐步退缩。在廖平的阐释中,天下在历史和未来相应的时空领域都有其相对应的治理方式,而且其表达的纲常人伦价值也是先进的;而在康有为的理论中,经学只能通过时间的延展表达理想,且孔子经学主要在据乱世到升平世的阶段,另一阶段则主要靠康自己为孔子代言了,这也让历史上的经学在政教方面的价值合理性也丧失了;到了沈艾孙的时代,就只能诉诸于较为抽象的人性了,这也显示出经学在不断出让自己的讨论领域,也表示经学在政治领域、制度领域失去了权威性,最后只能退缩至个人的德行修持领域,其在新的天下时代的价值和制度供给能力也陷于逐步枯竭的地步。

总之,廖、康、沈所进行的经学理论探索,是在新的天下时代应对中国危机的尝试,他们同以大同为理想,所采取的路径方法有所差异。在他们之后,因为政治、社会、学术的大变革,这些理论探索没有持续进行下去。在今天,重温他们的思想,对于正在发生深刻变化的世界秩序,仍有着思想启迪的意义。