平交路口自行车放行方法研究

阮守继

(安徽公安职业学院,安徽 合肥 230031)

一、前言

当前,我国道路交通事故处于多发期,交通管理面临着严峻的局面。改革开放的政策带来了经济的高速发展,交通运输的繁荣导致了车辆数量的迅猛增长,更加剧了道路交通需求同道路交通设施之间的矛盾,从而诱发了许多不安全因素。目前在交通管理上特别是大中城市交通秩序的管理上,有一个突出的问题尚未引起各方面的足够重视,这就是如何管理好自行车交通问题。

自行车具有方便、灵活、节能、准时等优点[1],成为人们理想的近距离交通工具(自行车出行时距大多数不超过50分钟,且在30分钟以内以自行车方式出行为多)。我国是世界公认的 “自行车交通王国”,不论是保有量还是在交通流中所占的比重,都是其他国家无法比拟的。据不完全统计,我国自行车保有量已超过3亿辆。自行车在给人们的生产、工作、生活带来诸多方便的同时,也给城市交通带来了一些难以解决的问题。与公共交通比较,自行车人均占用道路面积大,车速慢、行车稳定性差。近年来,伴随着“共享单车”的出现,自行车大幅发展,增加了道路的负荷,在混行路段和平面交叉路口处(以下简称平交路口)严重干扰机动车的运行,出现了以下情况。

(一)交通阻塞加剧

我国道路交通一个突出特点便是大量的平面混合交通,交通流构成复杂,机动车和大量的非机动车混行在路面上,车种、性能、速度的差异很大,特别是城市交通流量中占绝对多数的自行车和机动车间的相互干扰、相互制约。在平交路口,自行车往往不遵守信号,不听指挥,左右转弯没有固定轨迹,见缝插针,任意抢行,有时一片片的堵在道口,机动车无法通行,造成整个路口秩序混乱、交通阻塞。

(二)交通事故增加

自行车没有安全防护措施,行驶稳定性差,加上骑车人的安全意识差,不遵守交通规则,使自行车交通事故频繁发生[2]。据公安部交管局统计的事故数据,城市中约百分之六、七十的交通事故与自行车有关,其中约四分之一左右的死亡事故自行车负主要责任。

(三)造成机动车车速下降

由于高峰期间的自行车流量往往大大超过道路的设计通行能力,自行车漫流路面,与机动车争道抢行的情况非常严重,迫使机动车特别是公交车车速逐年下降,车速下降导致滞途时间的延长,不仅增加了乘客出行时间,也加剧了运力不足的矛盾,进一步刺激了自行车的发展,易形成恶性循环。

(三)造成警力不足

维护路口秩序的交通管理人员很多。高峰期间,在一些复杂路口,有时需六、七个管理人员,除了交警的正、副岗外,还需请协勤人员在每个路口劝阻非机动车,这在国外是绝无仅有的。

当前,自行车交通和行人交通问题已构成整个城市交通秩序管理中一个十分突出的问题,造成这种局面,很大程度上或者说主要原因是由自行车造成的。

二、自行车管理的必要性

中国特色的交通管理模式最大的特点之一是大量自行车交通的存在 (自行车作为人们日常出行的交通工具,在城市出行方式中约占30%左右[3]),交通秩序的混乱,乱就乱在自行车上,交通管理的困难,难也难在自行车上,对于这个问题,只能靠我们自己的努力,提出一整套管理措施来解决,自行车如果没管理好,整个交通管理特别是城市交通管理就无法搞好,这是因为:

——就交通秩序而言,在交通规划治理中,我们往往只注意机动车,而忽略了占很大比重的自行车。

——就交通事故而言,忽略了占很大相关因素的自行车是不可取的,治理好自行车交通,肯定对大大压缩交通事故有利。

——就交警的勤务制度而言,不解决好路口自行车交通秩序,警力就不能从路口的固定岗上解放出来。

——就交通管理科学化而言,道路上任何科学管理手段离开了自行车的积极参与和良好配合,都无法发挥它的应有效应。比如用先进的计算机系统控制交通,自动化程度再高,软件设计的再好,只要几辆自行车堵在路口,整个系统就会被打乱,严重影响路口的运行速度。

因此,要提高我国交通管理水平,改变道路交通秩序面貌,预防和减少交通事故,缓解交通阻塞,必须对自行车交通进行改革,特别是要把平交路口自行车通行方法作为一个技术专题去攻关。

三、平交路口的自行车交通管制

(一)平交路口处的交通特性分析

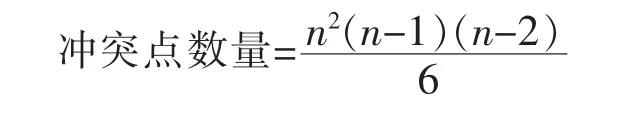

交通流进入平交路口时,由于车辆行驶方向不同要产生分流,而车流在分流时,司机往往要先减速,以便观察行进方向的交通情况,并判断分流的可能性,这样就影响了车辆进入路口的通畅性,从而干扰交通,分流方向越多,干扰就越严重;交通流从出口道路引出时要产生合流,此时车辆也要减速缓行,这也对交通产生干扰;另外,来自不同方向的直行、左转交通流在路口内还会交叉,产生许多冲突点,车辆通过冲突点时,有相互挤碰、冲撞的可能性,此类冲突点越多,对交通安全及道路通行能力的影响就越大。从产生冲突点的交通状况分析可知,冲突点对交通的干扰和发生交通事故的可能性要比合流点和分流点来得大。以双车道平交路口为例:

分流点数量=合流点数量=n(n-2)

式中n——平交路口双车道的道路条数

由以上分析可得如下的结论:

(1)平交路口内产生交通干扰的原因,是由于不同行驶方向的交通流所产生的分流点、合流点和冲突点的存在,其中对交通干扰最严重的是冲突点。

(2)平交路口内交织点和冲突点的数量,是随着相交道路数量的增加而急剧增加,其中冲突点增加的速度最快。

(3)产生冲突点的主要原因是左转车流。

(二)处理自行车交通的原则

以上结论皆建立在机动车交通流分析的基础之上,而我国混行交通的特点,要求我们把管理的重点放在机动车上的同时,还要积极处理好自行车交通的问题。平交路口自行车和机动车相互干扰的事实,要求我们处理自行车交通时应遵循以下的原则:

1.自行车在进入平交路口后如无分离条件,应与汽车交通一起考虑,行驶路径在汽车交通的右侧。

2.在有交通信号控制的平交路口,信号显示应充分考虑自行车交通的需要,应优先考虑解决自行车对主交通流的干扰,黄灯时间安排应能保证自行车安全通过路口。

3.在条件允许时,应对各类交通实行分离,各行其道,或以过街天桥和过街地道方式解决自行车交通问题。

4.为减少冲突点,尽量减少自行车的左转弯。

(三)平交路口自行车交通管制方法

交通管制是指通过强制性指令和疏导的方法,使交通秩序井然,从而提高通行能力及车辆通过的安全性。依据自行车交通的基本特性和自行车在平交路口的交通处理原则,自行车在平交路口可以采用各种不同的交通管制方法,如设置“停”、“让”车标志、限制车辆行驶方向、渠化交通、信号控制等。

1.“停”、“让”车标志法

设置“停”、“让”车标志是适用于交通量较小的平交路口,自行车遵循次干道让主干道、非机动车让机动车的原则行驶,自行车与机动车的干扰很小。

2.限制车辆行驶方向法

交通控制中的限制车辆行驶方向的方法,是指在平交路口处通过对某些行车方向的限制以简化交通流,从而减少车流干扰,取得改善交通条件的效果。限制平交路口自行车交通方向,实际处理中有以下的应用:

(1)分流。分流法就是利用现有的道路网,将自行车交通流或某个流向的自行车交通流从拥挤的路口或路段分流出去。如改造与主干道平行的小街、小巷路面形成自行车专用道,疏散主干道自行车流量,减轻路口的交通负荷。

(2)开辟客运交通专用线。有些老城区道路窄,又是商业、金融、文化娱乐中心,不仅高峰小时自行车流量大,平峰时自行车流量也比其它地区大很多,因此在这一地区可开辟一些道路为自行车专用道[4],另考虑到公共交通需要,开辟客运交通专用线,即禁止货运机动车通行,也可根据一些道路实际情况,单向禁止货运机动车通行,这样不仅满足了自行车出行的需求,也兼顾了公共交通的需要。

(3)实行自行车的单向、双向交通。有些平交路口交通拥挤、阻塞现象时有发生,为了减小路口内自行车对机动车的干扰,不妨对自行车交通做些限制,规划自行车通行网络,包括一些路段实行单向交通,还可以考虑在一些有条件的三块板慢车道内或慢车道较宽的路段,实行自行车在慢车道内双向行驶或时间性的双向行驶,这样做可以减少某些路口的左转弯交叉,减少因自行车截头猛拐导致的事故,同时在一些设置护栏分隔带的道路上,自行车也可免得绕过很长的路线(需设置相应的标志、标线)。

(4)平交路口内禁止自行车左转。分析平交路口的交通特性知道,对交通干扰最严重的是冲突点,而产生冲突点的主要原因是左转车流,所以在处理平交路口自行车交通时,要尽量减少自行车的左转弯,以减少自行车同机动车的交叉,这是自行车影响交通秩序,造成阻塞,发生事故的关键所在,也是解决自行车交通的核心问题。现在各地试行的办法很多,具体做法有:

一是将交织点外移,如北京在一些路口的机动车直行通道外,划一四方块的虚线,线内为自行车禁驶区,左转弯自地车须在虚线外等候通过,直到直行机动车通过后绕停车区通过,不得进入禁驶区内。而南方一些城市是在路口内四周施划的自行车道内绕行。

二是规定不准在路口内左转,自行车过路口后从人行横道内推着左转弯,此种方法适用于自行车流量较小的路口。

三是建立左转弯候驶区[5],在路口内设置自行车交通流的四个候驶区,每个候驶区都在自行车进口道或出口道的前面。左转弯的自行车随直行车运行到前方左转弯候驶区暂停,待另一方向的绿灯亮时再前进,即变左转弯为两次直行。此方法适用机动车不多,信号周期短的路口,有利于提高路口的通行能力和交通安全。

四是左转弯远引交叉,左转弯远引交叉是将进入路口的左转弯自行车交通流,先变成右转弯引向路口以外一段距离处,再左转横过机动车道,然后进入自行车道变成直行的自行车交通流。此方法与自行车交通本身的基本特征不符,使自行车多行一段距离,骑车人往往难以接受,增加了交通管理的难度,只适用于交通量大的路口,一般交通量的小型路口,不宜采用,但此方法有利于交通安全。

3.渠化交通

平交路口的渠化交通,是指在路口内通过布置交通岛、交通标志标线等方法,引导或强制不同流向的车辆或行人各行其道,从而将错综复杂的交通流引入指定的路径所进行的分离措施。渠化交通对于提高平交路口的通行能力、行车速度、缓和交通阻塞、减少交通事故都具有重要意义。在我国,充分考虑自行车交通问题,具体的路口有不同的处理方法:

(1)右转弯分离专用车道[6]。在进入路口的右侧路段拓宽一条长50m、宽3~4m的自行车右转弯专用车道,以减少自行车集结量,提高路口的通行能力,可以避免一些机动车与右转自行车相撞的交通事故。适用于右转自行车流量较大,路口空间宽敞的情况。

(2)左转弯专用车道[7]。设立左转弯专用车道是国外处理左转弯自行车在平交路口内交通的最常见的方法,一般采用彩色路面标示自行车左转弯专用车道,它对左转弯自行车交通流进行了规制,减少了对直行机动车交通流的干扰;同时,将左转弯自行车交通流线与直行机动车交通流线的锐角交叉变为正交,有利于交通安全,但此方法增加了自行车的运动路程,只适用于左转弯自行车交通流较小的情况。

(3)开辟可变车道[8]。自行车交通一天之内有两个高峰,机动车与非机动车高峰时间是错开的,利用此规律,我们采用机动车与非机动车定时变换车道来调节流量。如自行车交通高峰时,将第二条或第三条机动车道变为自行车道,以满足高峰时间自行车交通的需要,而自行车交通非高峰时,机动车增加,可以借用部分自行车(非机动车)车道行驶机动车,下午自行车高峰时再还给自行车。此方法适用于交通流量大,而与之相连路段的路面不易拓宽的路口,可以大大提高通行能力。

(4)错位停车法[9]。根据自行车起动快,而且喜欢往前钻的特性,可以将平交路口进口道的机动车和自行车的停止线分离开来,即将自行车停止线划在前面,机动车停止线划在后面。两条停止线之间的距离,依自行车和机动车交通量大小以及路口的几何尺寸而定,此方法适用于非机动车流量大,机动车流量欠饱和的路口,反之自行车停止线在后。

(5)自行车环岛交叉法。同机动车环岛交叉法一样,该法只适用于自行车交通量较小的情况,它通过布置中心岛使进入平交路口的车辆一律绕岛逆时针环行,从而消灭冲突点。

(6)设置自行车横道。为避免自行车突然从胡同,里弄或支路里出来而发生交通事故,可以在干道内采用划线或铺设有色涂料方块的方法,形成自行车横道标志,以提示驾驶员注意自行车,在自行车横道内,自行车是优先的,机动车在行进中遇到自行车横道要减速行驶,当横道内有自行车时,应停车让自行车优先通过马路。此方法适用于胡同、里弄、支路与干路的交叉处。

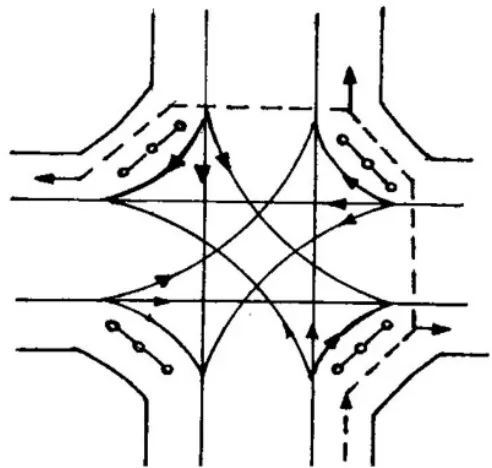

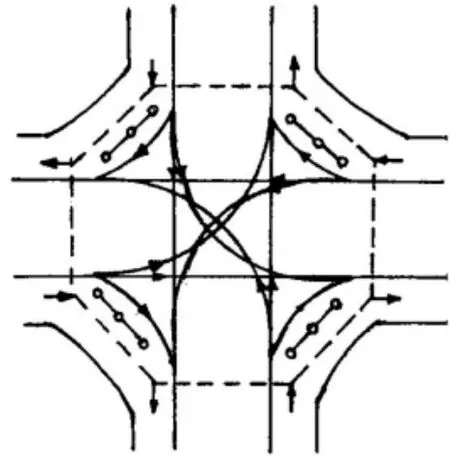

(7)设置隔离墩的自行车交通组织。此方法应建立三块板的基础之上,如图1、图2。

图1 有隔离墩路线图

图2 无隔离墩路线图

图1为设置隔离墩后的机动车运行和一个方向的自行车流通过的路线图,实线为机动车交通流,虚线为自行车交通;图2是单纯自行车流在路口通过时两种情况的对比路线图,其中实线为从路口中间通过的行驶图,虚线为设置隔离墩后从四周通过的行驶图。由以上两图分析可知,设置隔离墩后机动车与自行车的冲突范围缩小,冲突点集中于道口且大大减少。非机动车间的冲突点消失或转化为交织点。自行车的行驶不再受信号灯的控制,在通过的时间上骑车者可以灵活掌握。这样不仅有利于交通安全还可以提高路口的通行能力。此方法是部分吸取转盘交通组织优势的一种措施,可以适用于机动车交通量大的路口。

4.交通信号控制

交通信号控制是指通过交通信号机不同颜色灯光的周期显示,对平交路口各方向的交通流分配通行权,使其有秩序的通过,从而减少干扰,以提高路口的通行能力和车辆通过时的安全条件。它需要有以交通限制为主的控制的很好配合,才能发挥更好的效果。平交路口是否需要使用交通信号控制,要视路口各流向交通量大少而定,不可随意使用。交通量小的路口如果用交通信号控制,只会增大车辆的延误,造成车辆的不必要等待。因此这种方法只适用交通量相对较大的路口,而自行车交通信号控制是建立在机动车信号控制的基础之上,具体的自行车放行方法有:

(1)两相位制。自行车和机动车使用共同的信号“绿灯行、红灯停”按常规的方式通行。

(2)多相位制。一般针对左转车较多的情况,在信号灯上增加一个左转弯信号,机动车、非机动车一齐左转。

(3)错时绿灯法[10]。这种方法的用途就是让自行车先于机动车通过平交路口。方法是停止线位置不变,只是先亮自行车交通信号的绿灯,让自行车先进入路口;然后再亮机动车信号的绿灯,让机动车随后通过路口,两种绿灯的时差一般定为5~15秒(依路口几何尺寸和交通量的大小而定)。此方法必须有独立的自行车交通信号。适用于自行车交通量特大而机动车交通量较小的平交路口或者在自行车交通高峰期间内使用,错时绿灯法的优点是缓和了平交路口内的交通拥挤,但延长了交通信号周期的时间。

图3 绿色箭头灯指挥

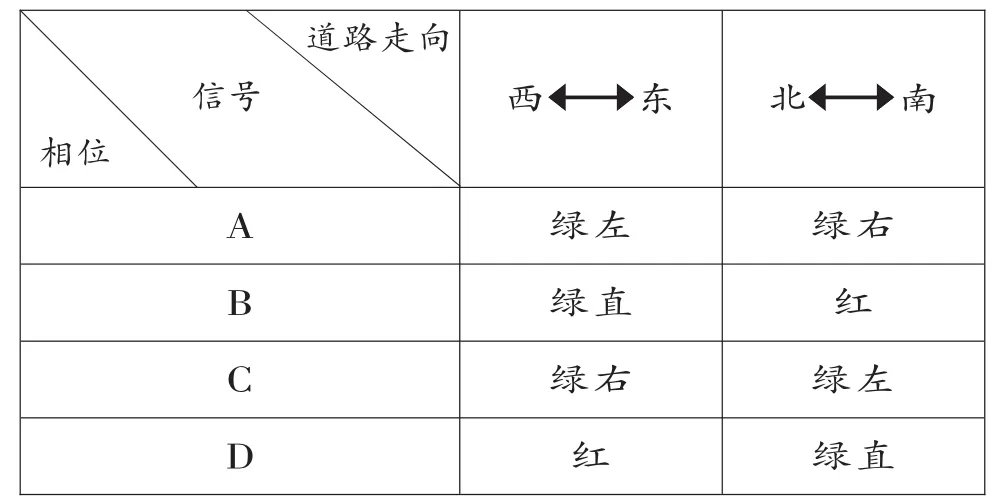

表1 绿色箭头灯指挥

(4)绿色箭头灯指挥法。绿色箭头灯指挥是一种多相位的机动车与自行车共用的信号控制方式。主要针对渠化交通的路口,适用于平峰时段的路口指挥。具体的做法是,在路口的每个进口方向设6种信号:绿色直行箭头,绿色左转弯简头,绿色右转弯箭头,红灯、黄灯、绿灯,如图3、表1。

此方法的优点是消除了交叉点,减少了交通冲突;缺点是降低了路口通行能力,需适当加大信号周期以提高周期绿信比,提高通行能力,但也因此加大了车辆延误。

四、结束语

自行车交通是一个系统工程,要从法规、道路工程、管理上一并考虑。首先应依据我国的国情,逐步改善道路条件,实行自行车与机动车的分流,三块板目前被认为是比较理想的道路型式,城市在组织疏导自行车交通时,可以此为骨架,配合以各种交通管制措施,但其前提条件是需大幅增加道路用地面积,因此在解决平交路口自行车交通这个复杂问题时,不宜采用一个模式,而要根据路口几何尺寸、车流量等情况,灵活采用不同的放行方法。大量的自行车交通是由我国特殊的国情决定的,在以后很长一段时间内,它还将存在,研究一些平面的自行车交通方法,对提高现有道路的通行能力有着重要意义。