刘咸炘:辨天人之微,析东西之异

文_丁盘石

编者按:

刘咸炘(1896—1932),槐轩学派创始人刘沅止唐夫子的孙子,读书有法,承袭家学并光大之,服膺章学诚,史学造诣卓绝,对东西文化有独到分析,为后世留下《推十书》这一巨著。他获陈寅恪、吴宓、梁漱溟、蒙文通等人的极大赞赏,是二十世纪国学、史学大师。此文是丁盘石先生对刘咸炘先生学术思想的浅析,删减以飨读者。

半个多世纪前,我在家乡成都读中学时,就听闻刘咸炘先生是吾蜀之博学通儒,但我学力不逮而未能研读。最近返乡,得知先生的巨著《推十书》已由四川古籍书店影印发行,武汉大学萧萐父、四川大学吴天墀、蒙默三教授特为之作序。

去年一月八日,先生百岁诞辰,门生弟子齐集成都,共庆此隐没六十余年之学术明珠复耀现于学林。我得观此书,如入智山慧海。此二百余万言之鸿篇巨制,对我国传统文化之研讨、现代文化之建设都具有重要价值,乃不揣浅陋,冒昧综合诸学者之评述及个人心得,试介绍先生之生平和其学术梗概。

久大之业非近功,古人常以拙为雄

咸炘先生字鉴泉,号宥斋,四川双流县人,一八九六年出生。先生家世业儒,享誉蜀中。其曾祖父刘汝钦,精研易学。祖父刘沅,字止唐,号槐轩,于清道咸年间中举人后,即隐退讲学,重天人性命之理,成一家之言,著《槐轩全书》,流传广远。先生之父刘梖文,讲学亦受蜀人敬重。

先生天资高,幼受父兄之教,五岁即能为文,九岁时每天翻阅书籍达数十册,族人视为神童。他入家塾,读古文,学《四史》,尤其读章学诚《文史通义》后,更明治学之道,遂终身服膺章氏之学。

“久大之业非近功,古人常以拙为雄”,这是先生的自勉诗。他虽聪明颖异,却能像钱钟书先生那样“最聪明的人,偏要下最笨的功夫。”他每读一书,除理解内容之外,还遵章学诚之教,必考辨源流,并了解作者写作的社会背景、历史情况,因而更有深知。

他还注重宋人陈善所倡导的“学须善入,复须善出”的读书“出入法”。“读书二法,曰入曰出,审其情者入也,虚与委蛇,道家持静之术也。析其辞者出也,我心如秤,儒家精义之功也。入而不出,出而不入,昔儒之通弊,儒道末流所以流于苛荡也。二法具而无不可通之书。”(《推十书•中书•学纲》)即读书“入而不出”会流于“荡”,一味盲从。“出而不入”会流于“苛”,一知半解,乱加挑剔。读书应先入后出。既须入,知书之内容,理解其全,体会其情;又须出,脱身出来,深思明辨。

所读之书,他都写满了眉批、心得、评语还作有札记。厚积之后,再综合写成文章,逐步归类集为专著。他年方弱冠,便有著述。

先生堂兄刘咸焌创办尚友书塾,师资优良,学生多达三百余人,曾造就许多国学人才,是成都名塾。一九一八年,先生二十二岁,以德业兼优,被任为该塾教师。从此,他更勤求新知,一面教书,一面治学,以治学心得授课,学问日益精进。他先后被聘为成都敬业学院教授、哲学系主任,成都大学、四川大学教授。他授课座无虚席,窗外常挤满旁听者。

图中老人为刘沅,开创槐轩学派,刘咸炘的祖父。此图名为《一老图》:浩荡乾坤余一老,形神不遂秋风槁,六经订正付儿曹,孔孟而后知心少。止唐书,时年八十有八,图中幼子六、七、八儿也,咸丰五年九月吉日

“推十合一”,经世致用

西蜀自古即讲文治,有苌弘、扬雄等传统。先生之学,自有此渊源。他在《蜀学论》《蜀诵》等著述中都很肯定“蜀学崇实,虽玄而不虚”“统观蜀学,大在文史”。

但他又认为:“蜀中学者,多秉山水险阻之气,能深不能广,弊则穿凿而不通达,吾则反之,专门不足,大方有余。”(《推十书系年录•宥斋自述》)又说,蜀学复兴,必收兹广博以辅深玄。

先生更深受家学熏陶,为文常引述其祖父遗说,却又不拘限于此:“槐轩明先天而略于后天。……槐轩言同,吾言异;槐轩言一,吾言两;槐轩言先天,吾言后天;槐轩言本,吾言末。”(《推十书系年录•宥斋自述》)

青出于蓝而胜于蓝,他大大发展了家学,治学既言天道,更重人道、治道,故研读范围广博,遍及四部群书,古今中外,更注重处理好博与约的关系。章学诚在《文史通义》中说:“学贵博而能约,未有不博而能约者也。”他深以为然:不博固不能约,但读书多,须条理化,有所统贯,不能如散钱满屋,否则就不能有简要的概括、精辟的论断。

先生据《说文》释“士”字义为“推十合一”,将其书斋命名为“推十斋”,其生平著述总名为《推十书》。“推十合一”即由博而约,求得反映万事万物发展规律的根本原理。合一推十,以合御分,再以掌握之根本原理,以御万事万物。

他在《中书•一事论》中明确说明:“学者学为人也,故虽穷研万事万物,要以关于人者为的。”可见先生治学,不是为学术而学术,而是讲求经世致用,以研讨如何做人处世为根本宗旨,先生讲博约,推十合一,深意更在此。

以道家法“观变”,以儒家法“用中”

“推十合一”,以根本原理御万事万物,这根本原理也就是辩证哲学观。

先生说自己“力学以来,发悟日多,议论日繁,积久通贯”,领悟到“凡是形者皆偶,故万事万物皆有两端”(《推十书•两纪》),于是“自为两纪以御之”。(《推十书系年录•宥斋自述》)即以“两”为纪纲,通贯一切事理、学理,“于史论世”,通古今之变,“于子知言”,明左右之异。要在一切事理之相对、相待、相反、相因的“两端”中,以道家法“观变”,以儒家法“用中”,辨其同异,察其纯驳,定其是非。故自己重视“两纪”。 “八年用功,得此一果——唯一之形而上学。”并且总结这些知见为八句话:“阴阳虚实,源流始终,古今往来,南北西东,出同入异,别私共公,推十合一,执两用中。”

先生据《说文》释“士”字义为“推十合一”,将其书斋命名为“推十斋”,其生平著述总名为《推十书》

先生所撰《中书•左右》篇,即据公孙龙子等先哲之说:“左与右并言为二。”“二者何?两端也……凡事皆有两端。”而“宇宙之争以此”,即发生矛盾、冲突。所以“子思作《中庸》以正”,“执两端以用其中”,行中庸之道。“用中”,不走极端,不执一,不偏不倚,故能“公”,能相容。孔子贵“公”,《中庸》说:孔子之德兼容并包,能使“万物并育而不相害,道并行而不相悖”,故能大且全。

在此,先生得出结论:“公容全之说大矣,是道之包万物也,而非一事之当也;是观大理之术也,而非以制一事也。”他认为,能“用中”,可称为“当”,为人治世,应该“识大当”,不要只识“区区小当”,以“大当”管“小当”,才能知“变”,知大局之发展变化。换言之,即要识大体,能胸怀博大,高瞻远瞩,不要小聪明。

先生还深感“中国旧籍,诸科杂陈,不详事物,遭系统不明,专门不精之讥”,(《推十书•中书•学纲》)他力主明统知类,重建学纲,进而更以“两纪”为纲,贯通一切事理、学理,使之有条理系统。

在《中书•学纲》中写道:“今大道将明,……故近世东西学人皆求简求合,统系明则繁归简,纳子史于‘两’,纳‘两’于性;易简而天下之理得,既各分尽专长,又合同归大体,区区此心,窃愿此耳。”

显然,他的一大心愿是要以“两一”的辩证哲学观,贯通“天、地、生(以人为中心的生物)”一切事理,古今学理,以形成系统化的体系。虽然先生英年早逝,其理论体系尚未臻于成熟,但其志向高远,且多发前人所未发之独到之见,这确是值得珍视的。

中西文化异同浅析

四川山多水险,环境较闭塞,先生一生未出川,但可贵的是,他视野开阔,能密切注视时代思潮的新动向。

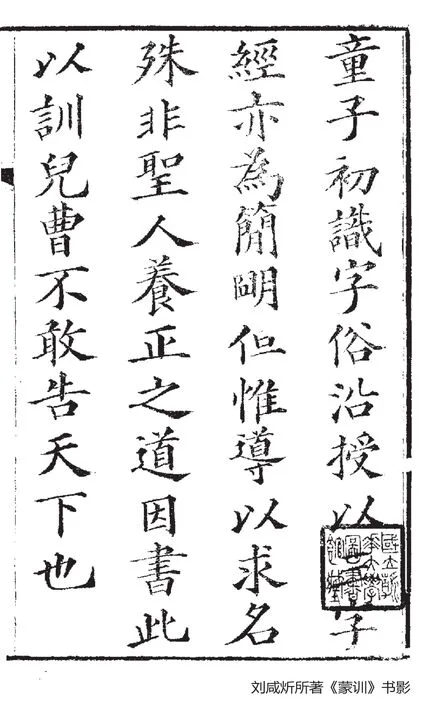

“五四”新文化运动兴起,白话文推行。先生家世业儒,但却很肯定白话文更有利于文化的传播、普及,他不仅写了《瞽叟杀人》《孟子齐宣王章说话》等白话文章,更如吴天墀教授在《序》中所讲,先生从不以高雅自居,而放弃对中华传统文化之普及的考察。《增广贤文》通俗易懂,流传数百年,先生十分称道:“曩世学人格言嘉谟甚多,而能及平民者独此一编,宁可以村俗轻之?爰为移正韵之讹乱,略考其语之由来,其有言浅义深者,稍加笺说以表彰之。”

自晚清以来,西学东渐,到“五四”时代,我国大多数学者对西学已由排拒发展到肤浅认同,笼统辨异,再进到察同观异,从深层次上求得会通。这是我国学术文化思潮之主流,也是学术发展到新阶段的主要标志。

先生有两三万册藏书,其中数千册是西学译著和新文化著作。在《推十书》中,我们可看到,从柏拉图、亚里士多德,到培根、鲁索、斯宾诺莎、康德、黑格尔,再到近代的詹姆士、杜威以至罗素、马克思的学说,他都有谈论,也屡引述胡适、陈独秀、李大钊等人的著述。

对比中西学,先生能异中见同,同中见异。他在《中书•理要》一文中指出:“理学之题繁矣,而要以绝对相对为纲。希腊哲学家首提‘一与多’‘动与静’‘常与变’之辨,中国亦然。道家更推及‘无与有’,名家则详论 ‘同与异’。“其后西洋学重治物,故详于量与质,中国学重治心,故详于本与末,是皆总题也。至于散题,则西洋心物之辨盛,而以物理时空之论为基;中国理气之辨盛,而以道德理势之辨为重。凡此诸题,参差错出,各有其准。”

他还察知,在逻辑学上,西人长于“分”,喜用非甲即乙的排中律;印度长于“超”,好用非甲非乙的“两不”法;而中国则长于“合”,喜用即甲即乙“两即”之法。

而在“真善美”等问题上,他说:“德人彭甲登分‘真’‘善’‘美’为三,其说甚确,特未分出高下宾主,西人遂以求‘真’为主,其敢偶言主‘善’者,托翁(托尔斯泰)一人而已。”“吾国先儒无非主‘善’,自考据学兴,乃重求‘真’。……希腊哲人合‘善’‘美’为一,其说虽未周密,然彼所谓‘美’,固指合理而非纵欲。……理在欲中,离情欲而言性理,此宗教家之所以受攻而不能自立也。”(《推十书•内书•撰德论》)

先生行儒道,故认为应该以“善”为主。他说:“人生之事不过求‘善’,科学艺术无非为人生。不然,则虽尽大宇宙之物相,穷人巧之能事,亦复何价值?治物以养生,凡一切求‘真’,皆求善之具,艺术以陶情,凡一切‘美’者,皆表‘善’之具也。”(《推十书•中书•一事论》)

他进一步评论说:“伦理学者,价值之学也。西人之学,以哲学为最高,而其义本为爱知,起于惊疑,流为诡辩,其后虽蕃衍诸科,无所不究。然大抵重外而忽内,重物理而轻人事。故求‘真’之学则精,而求‘善’之学则浅,伦理一科,仅分哲学之一席,其弊然也。”(《推十书•内书•撰德论》)在《推十书》中这类议论还有很多。

先生浏览西学之书,“得一二精论,足与先圣之言相证发。”(《推十书•内书•撰德论》)又说:“采西方专科中系统之说,以助吾发明整理也。昔印度之学传入中华,南朝赵宋诸公,皆取资焉,以明理学,增加名词,绪正本末。以今况古,势正相同,此非求攻凿于他山,乃是取釜铁于陶冶。”(《推十书•浅书•塾课详说》)

这都表明,先生力辨中西学之异同,意在吸纳西学之有益因素,作再次的文化引进,会通中西,求得我国的传统文化有很大的更新、发展。

动与静的问题是我国近世学人对比中西文化异同的一个研讨重点。先生为此特撰《动与植》一文,认为生活状态和社会组织是形成民性的大要素。中国以农业为主,乃多定居,安于本土,过的是类似植物的生活。而西方古代多事游牧,后又重商业,乃多流动,生活类似动物。故而中国民性好静,则喜安定而易保守知足;西方性好动,则多求进取,好斗;在军事上,中国则“兵主自卫”,西方则“兵主侵略”……

现在多数学者认为,中国民性也表现为刚健有为、自强不息,而不是一味好静。但大家多认为,好和平与好斗争,提倡“协和万邦”与讲求对外征服,仍是中西文化在民族关系上所表现的基本差异之一。

如利马窦说过,明朝军队是他所见到过的世界上数量最庞大、装备最精良的,但他发现这支军队完全是防御性的,中国人没有想到过要用这支军队侵略别国。著名哲学家罗素来中国讲学后也说过,中国是爱好和平的,不像西方那样好勇斗狠。

先生在世时,正是西方列强疯狂争夺海外市场、殖民地以致发动世界大战之日,故先生警觉西方文化之弊,认为西人“过动”,会给人类和自己带来大危机、灾难,虽然他也不否认中国传统文化有其弱点。

他认为西方这一病根 ‘虚阳外越而已。’惟有收敛,且发且收,则不至于竭”。先生的观点,有可商榷之处,但表现出来的良好心愿是,企盼中西双方都能扬长避短,互学互补,和平共处,共同促进世界文明, “为万世开太平。”

“大历史观”观

先生为学,领域广阔异常。经史、诸子百家、校雠学、目录学、文学、诗词曲学,乃至书法,且均有专著、卓识。不过,先生治学的重点和最突出成就,在史学。

他服膺章学诚的“六经皆史”之说,并对此义理更有发展。“吾之学,其对象一言蔽之,曰史,……此学以明事理为的,观事必于史。此史是广义,非但指纪传编年,经亦在内,子之言理,乃从史出,周秦诸子亦无非史学而已。横说谓之社会科学,纵说则谓之史学,质说括说谓之人事学可也。”(《推十书•中书•认经论》)

先生认为诸子之学是一定历史时期意识形态的反映。他主张把文、史、哲、经诸方面都密切结合起来作综合研究,这拓宽了史学探讨的领域,是一种“大历史观”,更有助于全面理解历史。

先生治史强调“执两御变”。“《七略》曰:道家者流,出于史官,秉要执本,以御物变。此语人多不解,不知‘疏通知远’‘藏往知来’皆是御变。太史迁所谓‘通古今之变’,即史之要旨。吾名之察势观风,此观变之术,道家所擅长。”(《推十书•中书•道家史观说》)执其“两端”,则可知对立双方的斗争,能明变,“观风察势”,善观历史进程的变化、发展,通古今。

他还强调治史既要有“贯通之识”,不是枝枝节节之论,而要认知整体全面之联系,不能只讲实事,而略大势,史识狭窄;还要“知隐”,原察始终,钩沉发微,细察历史真相,求得水落石出,而不被假象掩盖。凡此都是先生治史讲求辩证思维的表现。

先生重风气,尤其重民风土俗。他认为,过去的史家多重朝政而轻民风。但凡事都有风气,时风可因土风而成,土风或以时风而改;史迹之不可释者,或可以土风释之。“土风既与时风并重则有良史”(《推十书•治史绪论》),故“更须有良方志”。(《推十书•治史绪论》)他致力于蜀地史事之研究,著《蜀诵》四卷,以政事和乡风民俗立论。一九二六年,时为四川通志馆长、名学者宋育仁看了以后,立即让馆中人传观,作为修志之范本,并聘先生为他们通志馆校理。

而先生治史最长于宋史。两宋是我国封建社会学术、文化、教育最发达的时期,先生的宋史专著脉络清晰、有条理,且多有新意灼见。

蒙文通教授是经学大师廖平的高足,对宋史也很有研究。他与先生同执教于四川大学后,遂成知交,称道先生学识“为一代之雄”。元代官修《宋史》及其后重修的成书,难如人意。蒙认为唯有先生能肩重修宋史之任,特以此嘱勉,先生撰《重修宋史述意》之文,惜不久即病殁而未能如愿。

明月之珠 再现光彩

先生志趣高尚,淡泊名利,唯以治学和教书育人为务。北伐战争获胜,吴佩孚败逃四川,企图东山再起,欲网罗先生。但先生仅与吴在成都草堂寺一晤,只谈学问。一九三〇年,川军将领刘湘欲延揽,同样被先生婉拒。

四川新津县老君山,刘止唐先生选址在此,作为槐轩文化的重要道场,图为刘咸炘的题字

刘咸炘终生服膺的史学大师章学诚(1738—1801),章氏认为“六经皆史也,古人不著书,古人未尝离事而言理。六经皆先王之政典也。”

先生读书治学,堂庑广大,讲求科学布局。他把自己的著述分为六大类:讲学术纲旨的归入《中书》,讲哲理、辨天人关系、析中西学之异同的归入《内书》《外书》,研评诸子之学的论著列为《左书》,《右书》为史学著述,《浅书》是引导学生学习、讲述治学门径之作。

此外的校雠学、目录学、文学诗词曲和书法之论著,尚未归类。先生生前准备“按其统类,删繁就简,纳枝于干,化诸小种为数大部也”,虽早殁,仍可见其治学规划之宏远。

“半生心血百城书”(先生之兄刘咸荣挽先生联语)。一九三二年,先生三十六岁,著述已达二百三十一种,一千一百六十九篇,四百七十五卷,总名为《推十书》。是年,先生去剑门游览,因感暑热而重病咯血,不幸辞世。蜀中学人均为其早夭而哀悼,惋叹不已。

先生虽未出过四川,但读其著述者,莫不称美。如浙江名学者张孟劬赞其“目光四射,如珠走盘,自成一家”;梁漱溟则有“辨天人之微、析东西之异”的好评,说:“余至成都,唯欲至诸葛武侯祠堂及鉴泉先生读书处。”陈寅恪于抗战后期到成都燕京大学任教时,到处搜访购买《推十书》,视先生为四川最有识见的学者。

民国著名诗人吴芳吉,与先生同在成都大学任教时,两人志趣相投,他对先生却自称是“半友生半私淑弟子”。两人同年生,竟又同年卒。吴宓在《怀碧柳》诗中,赞两人同为“天地英灵气,古今卓异才”。蜀中也有学者誉两人为璀璨交辉的近世蜀学史上的双子星座。

先生家境不丰,其著作在一九二六年,先生三十岁生日时,始由其门生出资刻印,十年后出版六十余种,印数不多,流布不广。抗日战争爆发,先生的家人和门生将手稿和八千多个刻板及所有藏书运到成都远郊一农家大院保存,放满五间大屋。解放时,他家经济困难,转交四川省图书馆特藏部收藏。

逢先生百岁诞辰,《推十书》得以影印出版,共三巨册,却仅是其书稿的三分之一。

萧萐父教授感叹“明月之珠,尚沉大海。过去未早问世广传。”认为先生“堪称二十世纪中国卓立不苟的国学大师”。

先生在世时,已有日本、朝鲜学者赴川访问。一九八二年后,更有美、德和日本的学者到四川省图书馆查阅先生遗著。《推十书》再版之讯出,台湾地区、韩国学者即纷纷来京、沪求购。先生之学在海内外将再现光彩。