《等比数列》教学设计第1课时

(陕西师范大学锦园中学 陕西西安 710016)

一、教材分析

本节课是北师大版《必修5》第一章第三节第一课时,是在学生已经系统地学习了等差数列的概念、通项公式和前n项和公式的基础上学习。等比数列的定义与通项公式不仅是本章的重点和难点,也是高中阶段培养学生逻辑推理的重要载体之一。

二、学情分析

学生已经系统地学习了等差数列的概念、通项公式和前n项和公式的基础上开始学习,学生有了一定的学习数列的知识基础,积累了一定的学习数列的经验和方法,学生较容易通过类比等差数列的学习方法掌握等比数列的定义及通项公式。同时高中学生有一定的观察、归纳能力、类比联想能力等,为学生学习等比数列打下了良好的能力基础。

三、教学目标:

1.知识与技能:理解并掌握等比数列的定义和通项公式,能用定义判断一个数列是否为等比数列,能推导等比数列的通项公式,能利用通项公式解决相关简单问题。

2.过程与方法:通过概念、公式和例题的学习,渗透类比思想、方程思想、分类讨论思想以及从特殊到—般等数学思想,着重培养学生观察、比较、概括、归纳、演绎推理等方面的思维能力,并进—步培养分析问题和解决问题的能力,增强应用意识。

3.情感态度与价值观:培养学生认识和体会类比思想在研究新事物性质中的作用,了解知识间存在的共同规律。

四、教学重点和难点

1.重点:等比数列的概念的形成与深化;等比数列通项公式的推导及应用。

2.难点:等比数列的推导。

五、教法和学法

本节课遵循“教为主导,学为主体,练为主线”的教育思想,辅以多媒体手段,采用学生自主探究的教学方法。本节课设计了 ①创设情境,引入概念②观察归纳,形成概念③讨论交流,推导公式④即时训练,巩固新知⑤课堂小结,提高认识⑥作业布置,自我检测,六个环节,节节相扣,层层深入,从而顺利完成教学目标。

六、教学过程

1.复习旧知:(1)等差数列的定义;(2)等差数列的通项公式。

2.新课教学

(1)创设情境,引入概念

引例1:拉面问题(用多媒体展示拉面师傅拉面过程的视频)

拉面馆的师傅将一根很粗的面条,拉伸、捏合、再拉伸、再捏合,如此反复几次,就拉成了许多根细面条。这样捏合8次可以拉出多少根面条?前8次拉的面条根数构成了一个列数:1,2,4,8,16,32,64,128 ...①

引例2:《庄子·天下篇》曰:“一尺之棰,日取其半,万世不竭.”如果将“一尺之棰”视为一份,则每日剩下的部分构成一个数列依次为:

引例3:某轿车的售价约10万元,年折旧率约为15%,那么该车从购买当年算起,逐年的价值依次为:

请同学们观察:以上每个数列每一项与前一项之间有什么关系? 这三个数列有什么共同特点?由此引入新课--等比数列。

设计意图:由生活中的实例,激发学生学习兴趣,通过观察、类比等差数列的定义,让学生自行归纳总结出等比数列的定义,同时让学生感受数学就在身边。

(2)观察归纳,形成概念

①等比数列的定义:

文字语言:一般地,一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比都等于同一个常数,这个数列就叫做等比数列。这个常数叫做等比数列的公比,通常用字母

符号语言:

②请找出关键词,并思考等差数列和等比数列定义之间有什么联系和区别?由“差”变“比”会带来哪些变化了?

注意:

例题1(抓本质,理解概念)试判断下列数列是不是等比数列,如果是求出公比,若不是说明原因。

① 1,2, 4, 16, 64, …

② 9, 3, 1, 0 ,…

③ 1, -1, 1, -1,…

④ 4, 4, 4, 4 …

⑤ a, a, a, a …

(3)讨论交流,推导公式:学生分组讨论、交流,上黑板讲解。

回顾等差数列通项公式的推导方法:不完全归纳法;累加法;迭代法。类比等差数列推导方法,思考如何推导等比数列通项公式?

方法1:不完全归纳法; 方法2:累乘法;方法3:迭代法。

①等比数列的通项公式

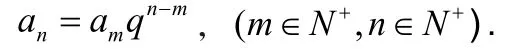

等比数列的首项为公比为等比数列的通项公式为:

②等比数列有什么关系?

注意:

注意通项公式中四个量“知3求1”的方程思想。

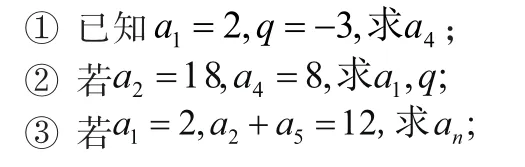

(4)即时训练,巩固新知

练习1.求上面三个引例的通项公式:

(3)已知试问48是不是数列中的项,若是,是第几项?

思考题:在243和3中间插入3个数,使这5个数成等比数列,求这3个数。

(5)课堂小结,提高认识:①知识方面:等比数列的定义,其通项公式及推广公式的推导,等比数列及通项公式的简单应用。

②思想方法方面:归纳类比思想,分类讨论思想,方程思想,由特殊到一般等数学思想方法。

(6)作业布置,自我检测

必做题:在等比数列中,设公比为

④若a5−a1=1 5,a4−a2=6,求a5.

选做题:在和之间插入三个数,使这五个数成等比数列,则插入的三个数的乘积为多少?

思考题:有四个数,其中前三个数成等差数列,后三个数成等比数列,并且第一个数与第四个数的和是16,第二个数与第三个数的和是12,求这四个数。

七、教学设计反思

本节课采用“读、说、讲、评、议”的方式有意识地让学生充分地参与等比数列的定义的生成和通项公式的推导到简单应用,引导学生主动地去观察归纳、类比联想,积极地动手、动口、动脑,使学生在学知识的同时形成方法,充分体现了学生是课堂中学习的主体,教师是主导。同时本节课培养学生了观察、归纳、类比、联想能力,演绎推理能力,渗透了归纳类比思想,分类讨论,方程思想,由特殊到一般等数学思想方法,达到了预期的教学效果。