“课岗对接”:基于工作过程的校企合作共同开发课程

钟飞燕

摘要:课程建设与教学改革是提高教学质量的核心,也是提高人才培养质量的重要途径。高职院校要积极与企业合作,根据行业发展需求和企业岗位要求改革课程体系和教学内容。文章以国际贸易专业核心课程《外贸跟单实务》课程改革为例,基于工作过程,校企合作共同开发课程,以期更好地实现“课岗对接”,从而进一步提高高校人才培养质量与学生的实操能力。

关键词:课岗对接; 工作过程; 校企合作; 开发课程; 外贸跟单

课程建设与人才培养质量的提升有着密切的关系,课程的开发与改革是教学改革推进的关键。教育部姜大源研究员指出:工作过程系统化课程是目前我国高等职业教育课程改革最行之有效的方法,是检验“适度、够用”的标准,是技能、理论、价值观的融合体,而不是技能模块与理论模块的简单叠加。这里所说的“工作过程”是指个体“为完成一件工作任务并获得工作成果而进行的一个完整的工作程序”“是一个综合的、时刻处于运动状态但结构相对固定的系统”[1]。课程开发设计则需要将课程系统中各个知识点和要素之间系统联系,通过一套具有连贯性的工作程序串联起来,促进课程教学内容的有机结合。

一、课程开发背景

建国以来,我国高职教育中的课程开发研究方面一直存在“课岗脱节”现象,例如课程目标与职业能力目标不符,课程标准与行业标准不一致,教学内容施教过程与实际工作过程脱节,教学内容与岗位需求不吻合,教学理论与社会实践相分离,课程开发存在学科化、断片化,缺乏系统化等诸多问题,导致不少高校培养出来的专业人才与社会需求不相符合。针对目前高职教育在课程开发中存在的问题,我们应积极与企业合作共同开发课程,根据职业岗位任职要求和行业标准改革课程体系和教学内容,做好市场调研和行业岗位分析等准备工作,基于工作过程开发课程,理论教学与社会实践相结合,并对课程开发进行有效评估,从而实现“课岗对接”,将学生培养成企业所需的专业人才[2]。

二、课程开发准备

课程开发前应做好充分的市场调研和行业、岗位分析等准备工作。为了进一步促进“课岗对接”,高校应主动联合企业,通过问卷调查、电话访问、实地考查、调研访谈等方式,收集社会意见及建议,并根据调研结果对外贸行业发展趋势、岗位需求和职业能力要求等进行深入分析,确定职业能力培养目标,从而提炼出职业核心能力。下面以《外贸跟单实务》课程开发为例,对外贸行业和跟单岗位进行分析。

(一)行业分析

随着世界经济继续复苏,国内经济回升,涉外企业对外贸人员需求出现了爆发式增长,跟单员是我国外贸业务的发展细分出来的一个新岗位。目前,国内不少跟单员由企业高管、业务员、单证员等兼任,他们虽有实操能力,但缺乏系统完整的跟单专业背景,不能完全胜任跟单工作,因此,社会迫切需要大批具有专业理论知识与操作技能水平的跟单员担此重任。

(二)岗位分析

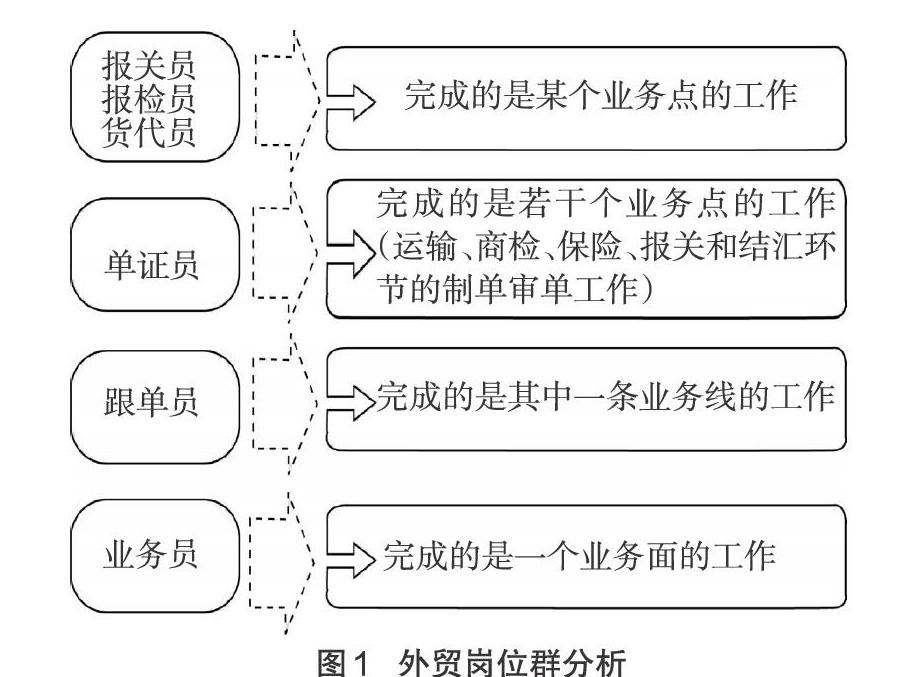

在行业分析的基础上我们对外贸岗位进行了深入调查,明确岗位需求与职业能力要求,确定课程开发的侧重点,以便在施教过程中更有针对性地将课程内容与岗位需求有机融合。根据对外贸相关岗位的分析(见图1),了解到业务员负责整个业务面的工作,侧重客户的开发、建交与合同的拟定;跟单员负责业务线的工作,侧重合同或订单的跟踪和操作;单证员主要负责若干个业务点的制单审单事务;其他岗位主要负责某个业务点的工作:例如,报关员主要负责进出口报关纳税等海关事务;报检员主要负责进出境时的商检事务;货运代理员主要负责办理货物进出境运输事务。由此可见,跟单员主要负责对外贸业务线的跟踪与操作,因此,对其工作流程分析显得尤为重要。

三、课程开发实施

为了更好地实施课程开发,除了要做好市场调研和行业岗位分析等准备工作,还需寻求教学过程与岗位工作过程之间的衔接点与切入点。因此,开发课程时,须将教学内容与工作过程紧密联系,将行动领域转换为学习领域,将与工作任务和工作环节转换为学习任务和学习情景。

(一)基于工作过程,校企联合共同开发设计课程

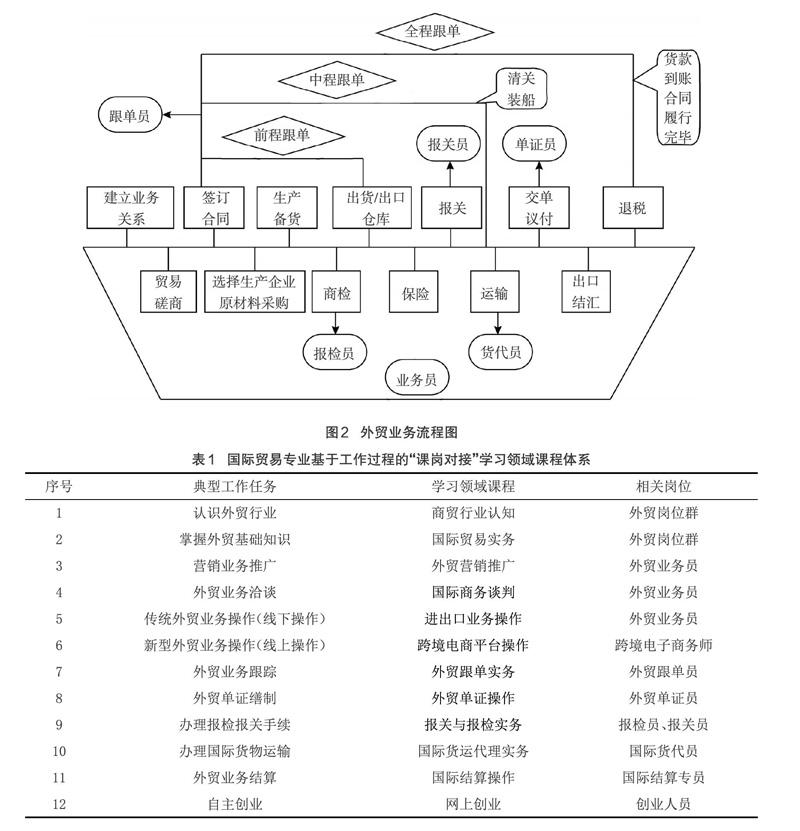

1.工作流程分析。在对行业和岗位分析后,接下来需要对该行业具体的工作流程进行分析,并分析该课程在工作流程中对应的具体岗位和工作环节是什么。通过分析,将外贸业务流程归纳如下:建立业务关系―交易磋商―签订合同―选择生产企业和原材料供应商―生产备货―商检―出货―投保―报关―运输―交单议付―出口结汇—退税。该流程涉及到的外贸岗位有外贸业务员、跟单员、单证员、报关员、报检员、货代员等。而文章所研究的课程《外贸跟单实务》对应的岗位为跟单员,跟单员是从签订合同之后开始对该合同或者订单进行跟踪与操作,根据业务进程分为前程跟单、中程跟单和全程跟单(见图2)。

2.典型工作任务分析。典型的工作任务是职业行动中具体的工作领域,也称为职业行动领域,它是工作过程结构完整的综合性任务,反映了该职业典型的工作内容和工作方式。典型的工作任务分析,不仅可以确定职业基本框架,也可凭以构建专业课程体系框架。一般而言,一个典型工作任务,可以对应一门学习领域课程。而构建课程体系需要明确以下三个问题:一是课程数量。根据国内外有关研究数据表明,专业课程的数量一般在10到20门之间,多则可能超越有关职业领域范畴,少则有可能覆盖不全;二是课程顺序。专业课程的教学顺序安排需遵循职业成长规律和认知规律;三是课程内涵。每一门专业课程可能对应一个典型的工作任务,涵盖一个完整的职业工作过程或者职业认知过程[3]。

通过对典型工作任务进行梳理、归类、整合,从众多工作任务中提炼出12个外贸行业典型工作任务,将职业行动领域转化为相应的学习领域课程,并结合有关岗位要求进行课程设置与安排,从而建立了国际贸易专业基于工作过程的“课岗对接”的课程体系(见表1)。

3.学习任务与学习情景设计。对工作流程和典型工作任务进行分析后,接下来需要对课程的学习任务和学習情景进行设计。学习任务是以典型工作任务为基础设计的学习载体,是对典型工作任务进行的“教学化”处理的结果。设计学习任务不仅需要因岗而异,因材施教,还需考虑教师的执教能力,学生的学习能力和所在学校的教学条件[4]。而学习情景的设计须遵循以下两个原则:一是学习情景的时间必须具备典型的工作过程特征;二是学习情景的设计必须实现完整的思维过程训练,即下文提到的“六步教学法”的训练过程[3]。

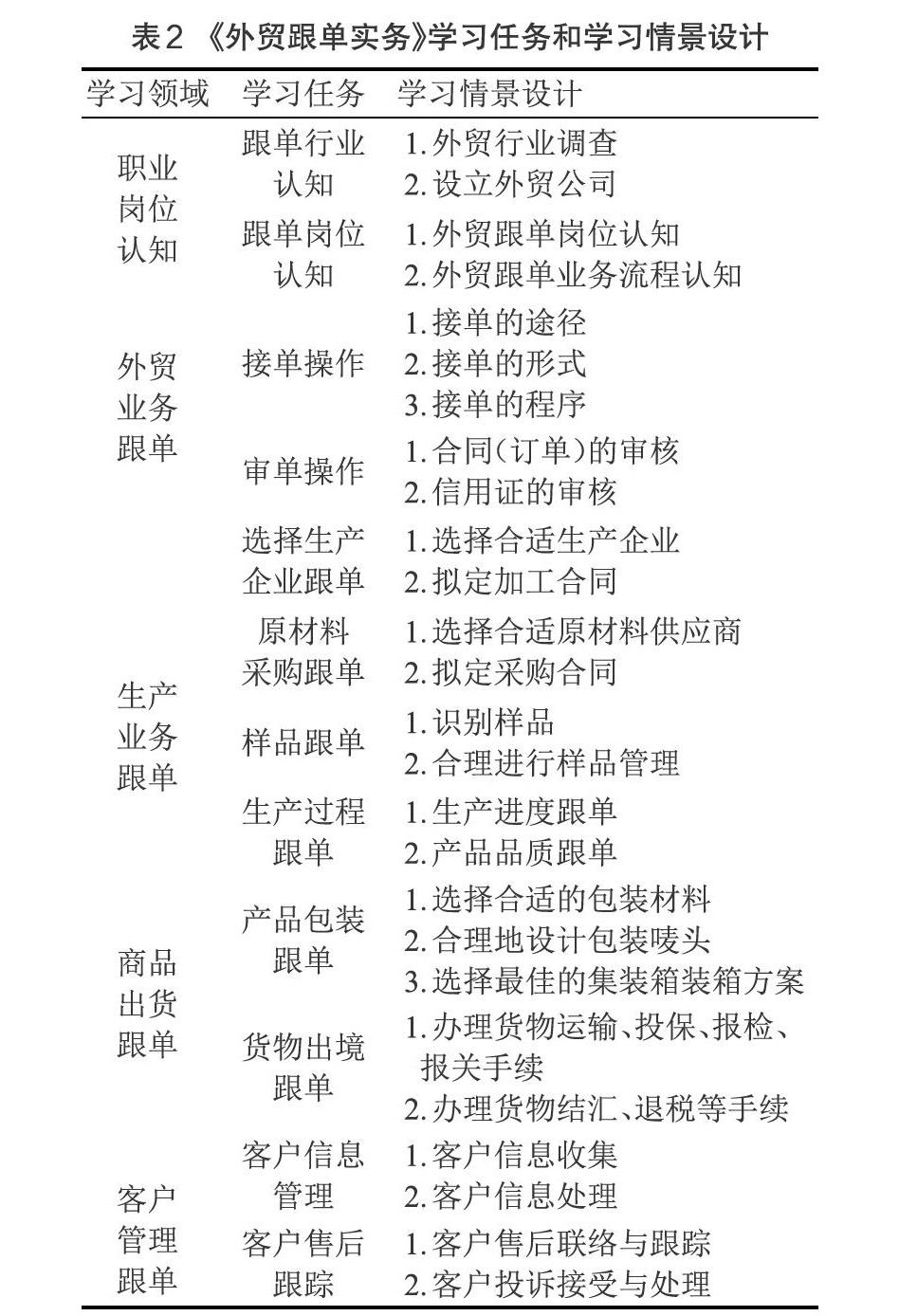

以国贸专业课程体系中典型工作任务7“外贸业务跟踪”为例,将该行动领域转化为相关学习领域课程—《外贸跟单实务》,该课程对应的岗位为外贸跟单员。根据跟单岗位需求,基于工作過程,设置了五大学习领域模块,并对该课程学习任务和学习情景进行分析设计,提炼出12个学习任务,26个学习情景(见表2)。

(二)基于工作过程,“六步教学法”实施课堂教学

对课程进行学习任务和学习情境分析后,接下来就要在课堂教学中落实。课堂教学过程的实施应依据完整的思维过程进行训练,为此,基于工作过程,按照“咨询、计划、决策、实施、检查、评价”6个步骤实施课堂教学,亦称“六步教学法”。

1.咨询-获取信息。在完成一项工作任务前,首先需要了解完成什么工作任务,经过哪些步骤,所需的配套工具、设备、材料等有哪些,大概需要多少时间完成等资讯。教师可以通过布置任务的方式,让学生明确任务,获取有关信息。

2.计划-制定步骤。学生一般以小组方式进行,制定工作计划与任务实施步骤,列明所需工具、设备、时间等重要信息。

3.决策-选择方式。学生制定计划后,经过小组讨论、论证,集思广益,在供选方案中作出决策,选择最佳方案,并对拟定方案进行修改与完善,形成团队实施方案。

4.实施-付诸行动。学生根据计划方案完成既定的工作任务,作好有关文字记录,教师指导学生学习实施过程,纠正学生错误及操作不规范等行为。

5.检查-审视过程。学生展示操作成果,通过学生自查、互查和教师审查等方式,审视学生操作过程所存在的问题。

6.评估-评价结果。师生根据评价标准对实训成果进行评价,可以采取学生自我评价、相互评价、教师点评等师生共同评价等方式进行结果评估。

以该课程的“选择最佳的集装箱装箱方案”进行教学环节设计与实施,要求学生能根据纸箱和集装箱尺寸等信息选择最佳的装箱方案,具体实施方案见表3。

四、课程开发评估

为了更全面地对课程开发进行评价,需要进一步扩大评价主体范围,增加评价环节。评审人员由行业协会、企业、校内督导、校外专家、专业教师、学生等组成;评价环节从课程整体设计的合理性评价到单元设计的落实情况评价;从对授课计划设计的静态评价扩展到对课程计划实施的动态评价;从对学生校内课堂表现的评价扩展到学生校外专业顶岗实习的表现评价;从对校内专任教师的评价扩展到企业兼职老师的评价;从校内专任教师对学生考核成绩的评价扩展到校外企业指导老师对学生实习表现的评价等等。

企业专家主要是评价课程设置与教学内容的职业性、操作性与应用性等,在评估过程中要重点关注课程设置是否有助于提升学生的职业能力,课程内容是否做到专业理论和职业实践相结合,课程项目与任务安排是否具有可操作性,所传授的知识能否应用于实际工作岗位,课程内容安排顺序是否基于工作过程等;校内督导主要是评价教师课程文件与执教能力的专业性、传播性与有效性等,在评价过程侧重评价任课老师的专业水平与执教能力,了解其授课方式能否有效传播专业知识,教学组织形式是否有效地重现了现实中的工作场景,学生对工作任务的实际处理能力能否得到有效提高等;校外专家主要评价课程目标、课程体系、教学内容与有关课程文件的科学性、衔接性与一致性,在评价过程中要注重课程目标定位与课程体系设置是否科学,教学项目与任务之间衔接是否妥当,课程文件之间是否存在前后矛盾等不良现象;专业教师主要评价学生课程学习的主动性、积极性与接受力等,在评价过程中关注学生在学习过程中能否充分发挥主观能动性,学生对专业知识的接受能力、理解能力和掌握程度如何等;学生主要评价任课教师授课内容与教学方法的实用性、多元性与可接受度等,在评价过程,主要评价教师所讲授的内容是否实用,教学方法、教学手段、考核方法等是否多样化多元化,授课方式与讲授内容是否容易被学生所接受等方面[5]。

五、结语

基于工作过程校企双方共同开发课程,不仅符合社会企业对高技能人才的需求,而且对提高学生的实操能力、教师教学水平和职业素质都有着重大意义。一方面,有助于教师根据企业岗位需要促进课程标准与行业标准的有效衔接,实现“课岗对接”的培养目标,从而使所培养的专业人才更加符合社会行业发展需求;另一方面,通过一系列与外贸工作业务流程有关的课内外技能训练,有助于学生了解有关业务的工作流程,提高学生的实操水平,使学生获得工作岗位上最实用的技能,真正实现“毕业即可上岗”。

参考文献:

[1] 赵志群.职业教育与培训新概念[M].北京:科学出版社,2003.

[2] 章君. 高职《财政与金融》课程“教学做一体化”教学模式探究[J]. 河北职业教育, 2017, 1(3):67-71.

[3] 姜大源.论高等职业教育课程的系统化设计—关于工作过程系统化课程开发的解读[J].中国高教研究, 2009,(4):66-70.

[4] 赵志群.典型工作任务分析与学习任务设计[J].职教论坛, 2008,(12):1.

[5] 李晓峰,左煌.工作过程系统化课程建设研究[J].职教论坛, 2012,(21):15-19.