浙江山歌曲调的源流关系与发展脉络(上)

黄大同

内容提要:浙江山歌的曲调源头,应该是存留在我国东南丘陵的、具有四度旋律音程关系的两音。在漫长的历史进程中,它们从一个两音列(四度)曲调开始,历经两个三音列(徵、羽)、三个四音列(徵、羽→角)、四个五声调式(徵→商、羽→角)一直到第五个五声调式(羽→宫)的出现,表现出一种通过纵向音列音的逐个增加,以及横向音列音程的结构变化而产生的山歌曲调源流关系与发展脉络。这一纵横交织的源流关系与发展脉络,形成并扩展于从我国东南丘陵起,沿钱塘江流域水系,自南向北进入长江三角洲平原水乡的一条山歌曲调传播之路。

与我国的其他区域一样,浙江的民歌手往往也会夸耀自己所掌握的山歌数量多:“一把芝麻撒上天,肚里山歌万万千”(杭州西湖茶区);“(我)南京唱到北京转,搭起花台唱三年”(淳安)。不要以为这里的“万万千”和“唱三年”是指曲调多,实际上这是民歌手从歌词数量角度出发的一种形容。浙江山歌①的曲调数量呢,当然无法与一曲多词的歌词相比,一个区域的本地曲调唱来唱去,大抵最多也只有两三种调式类别。然而,若以音列、调式、腔式、曲式、节奏节拍等不同音乐形态要素的视角来看,整个浙江的山歌曲调还是表现出一定程度的丰富现象:三音列、四音列、五声音阶以及五音以上音列的山歌各自配上不同的歌词而独立传唱;宫、商、角、徵、羽这五种调式的山歌齐全无缺;两句体、四句体与五句体的曲式结构同时并存;即使是同一种曲调也有节奏节拍基本规整、以中音区演唱为主的七字句式与4+3句式谣唱型,以及在中高音区自由舒展的4+3句式散唱型两种,当然还有混合句式形态的呈现;其整体音乐风格又有丘陵山区的淳朴直畅和平原水乡的委婉舒展之分……

在上述浙江山歌曲调多种多样的形态表现中,有一个重要的现象很值得研究,那就是不同的山歌从音列、调式上表现出来的一种曲调源流关系和发展脉络。虽然,许多学者已梳理过中国民族音乐中的音列尤其是三音列的现象与作用,但他们基本都是以旋律构成的角度来阐述,直至今日仍然缺少以曲调生成角度的探讨。这一视域应该引起音乐理论界的关注。

因为至少是在浙江,仿佛是基因与人体、种子与大树、山溪与江河的关系一样,形态多样的汉族山歌曲调,除个别地方存在由移民带来的以大小三度构成的山歌之外,其余都可追溯到同一个源头,并可梳理出由同一个源头发展出来的两条干流,以及随之再产生的不同支流。这些各自独立存在的曲调干流与其支流,是在相互渗透的分分合合关系中,以音列音之间小三度与大二度音程的互换变化与以共同音为中介的音列结合,以及以旋律的四、五度五声性移位等一些不同方式逐步产生的。

一、从四度音程的两音到徵、羽三音列山歌

除东临大海,浙江南部、西部、西北部和北部的陆地分别与福建、江西、安徽和江苏、上海等五省市交界。在地理上,广东省东北部、福建全省和浙江省南部的温州、丽水,东南部的台州一直到杭嘉湖平原与宁绍平原以南的山区属于浙闽丘陵,又叫东南沿海丘陵区;湖南、江西、安徽南部、江苏西南部与浙江西部、西北部的山区属于江南丘陵。浙闽丘陵与江南丘陵既相邻,又同属我国三大丘陵之首、地处东南部一带的东南丘陵.②也正是基于这一共同的地理因素以及在相近自然环境基础上形成的人文共性因素的影响,浙江的山歌与同属浙闽丘陵与江南丘陵的其他省份如广东、福建、江西、安徽等省山歌之间,就有了相同或十分接近的区域音乐形态特征。

浙闽丘陵与江南丘陵之广大低山区域中的山歌,在其旋律进行上具有一个明显的共性,那就是这一大片区域中的山歌曲调,除了具有少量的两种具有大小三度旋律进行的宫、角、徵和羽、宫、角三音列山歌以外,其余都可在曲调旋律中,提炼出其具有强调四度旋律进行的特点。王耀华先生在总结客家山歌的特点时就已说到这一情况:“粤东北、闽西、赣南客家山歌的普遍性特点是对羽商(la、re)两音的突出运用。最为典型的例子是《新打梭镖》,全曲仅由羽商(la、re)两音构成。在各地客家山歌中,无论是由三音列、四音列、五音列构成的,或是羽调式、徵调式的,大多数都是强调羽商两音。在旋律进行中,以羽商两音之间构成的纯四度音程为框架,或则在突出的节奏位置出现羽商两音的四度跳进,或则在突出的结构位置(如乐句、乐节的落音)出现羽商音,间以音列中各乐音之间的邻音级进。”③

作为一首革命历史歌曲,福建宁化山歌《新打梭镖》④的曲调全由四度关系的两个音构成,全曲四个腔句是上句落商和下句落低羽的反复。虽然福建省的音乐工作者没有提供出第二例的纯粹两音山歌,但我在福建省的传统山歌中,找到了与它较为接近的、句末分别落商和低羽的、羽三音列山歌,如也有呼喊引子的、短暂出现一次上滑音“角”的宁化羽、宫、商三音列山歌《山歌好唱话难开》⑤。因此,虽然不能排除战争时期的宣传工作者,对这首山歌做过强化两音列的润饰加工可能,但它还是能反映出浙闽丘陵山歌旋律进行的典型特点。

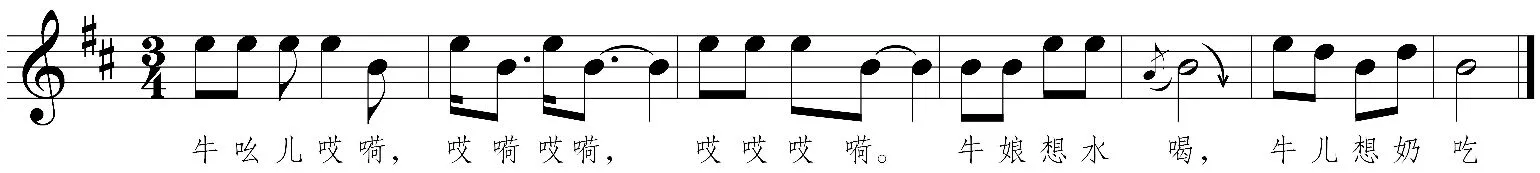

同处浙闽丘陵的浙江山歌也一样。在与福建交界的浙江南部温州地区,也有以四度关系的两音为主的三音列山歌。如温州市属的乐清《呼牛调》⑥:

谱例1 《呼牛调》(乐清)

其全曲7小节,只在倒数第二小节出现五声性经过音宫,其余六小节都由la、re的低羽和商两音构成。这类曲调通常为少年儿童在山野放牧耕牛时所唱。与当地山歌相比,其音乐形态和歌词的表现更为简单、随意,还未达到山歌的相对规范程度。

但因唱者自幼起就对这一带的民歌旋律耳濡目染,不学也自会三分,因此他们脱口而出的,都是体现本地山歌旋法特点的曲调。另再以温州市属的瑞安山歌《一个鸡卵氽三氽》为例:

谱例2 《一个鸡卵氽三氽》⑦(瑞安)

上述曲调比福建《新打梭镖》多一个音,由羽、宫、商三音列组成,但一是其中的宫音,大多属于低羽和商之间的经过音或羽的辅助音,不在重要的旋律位置;二是其四个乐句即两对上下句的落音,是两对一起一落的商、低羽,商、低羽,与福建《新打梭镖》的落音完全一样,从中我们可以清晰地看到两者在四度旋律框架和四句落音上的一致关系。

突出四度音程特色的山歌在浙江南部比比皆是,如脍炙人口的温州撞歌《叮叮当》《月光光》以及山歌《艮字加点》⑧等,其旋律无一不是以四度旋律音程的低羽与商为核心。

然而,在浙闽丘陵和江南丘陵的整片区域中流传的山歌,强调四度音程的不都是低羽和商,另有一种强调低徵和宫四度的山歌,也在这一片山区传唱着。

就浙江而言,在属于浙闽丘陵和江南丘陵的,从南部、西南部和西部一直向北延伸到杭嘉湖平原边沿的、浙江全境的丘陵区域,主要流传着两类以四度旋律音程为框架的三音列山歌:

一类是“小三度+大二度”的三音列,即低羽、宫、商或低角、徵、羽(见谱例2上方一行);它们分布较广,除浙北平原和浙东沿海地区以外,浙江南部、西南、西部、西北部和中部的瑞安、玉环、丽水、云和、遂昌、衢州、开化、金华、武义、淳安、建德、富阳等地都有它们的踪影。

另一类是“大二度+小三度”的三音列,即低徵、羽、宫或低商、角、徵(见谱例2下方一行),它们只分布在淳安、江山、丽水、遂昌、云和等浙江西部。

这两类三音列的流传地在浙江西部地区有交集。因为它们的内部音程都没有大三度的宫角关系,所以它们此时的调性是不明确的,各自都可记成或羽或角,或徵或商的不同五声调性的走向可能。但简谱记录者根据它们后面各自分别朝着羽、角和徵,以及少部分出现商的五声调式旋律的发展,往往预先就确定了它们的首调音名。

这两类山歌都以四度音程为框架,只是音列内部的小三度和大二度音程的先后排列关系有所不同,以及它们各自又都有4+3句式和七字句式这两种结构的曲调。由于音乐工作者对民间音乐的采风与记谱,一般使用首调唱名法的简谱,这两类三音列山歌的不同音名和唱名,使其山歌旋律在乐谱上的表现完全不同。因此长期以来,应该说直至今天,音乐界一般都把它们视作两类独立曲调。

但是在简谱上,这两类三音列腔节和腔句的四个落音之间的纵向音程关系往往都是等距的,它们的句式往往都是一致的4+3结构或是七字结构,它们的演唱往往都是接近吟诵的谣唱型风格,甚至有时,它们的不同曲调是由同一个民歌手先后演唱出来的。这一些情况说明了什么?为什么会产生这样的现象?这些以简谱大二度平行落音为核心的、相同因素的出现,不由得触发了我探讨这一问题的兴趣,并使我产生了它们可能是同一种曲调的假设。

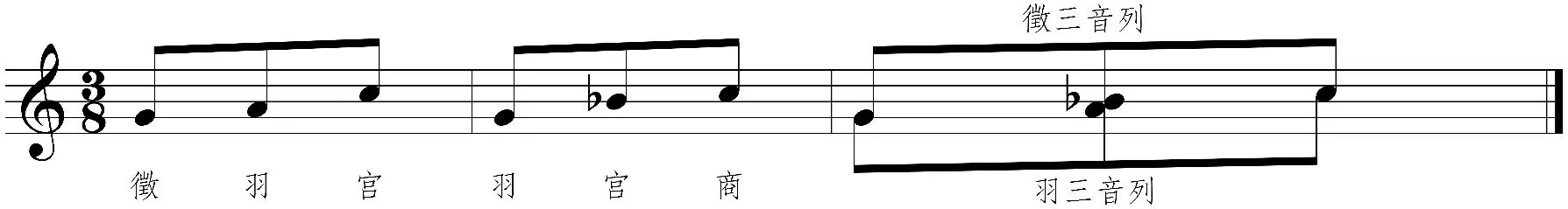

于是我把它们的四度音程框架,以相同音高并置记在五线谱上进行对比分析。真的是这样!对比的结果印证了我的猜测——这两类三音列,其实是由同一个四度音程框架内,小三度与大二度的先后次序变化所产生,也就是由小三度是否减半音或大二度是否增半音的、中间音的半音移动所产生:如果中间音向下移至与底音成大二度,与冠音成小三度,那就是首调唱名的sol、la、do,即音列结构为大二度+小三度的徵、羽、宫三音列;如果中间音向上移至与冠音成大二度,与底音成小三度,那就是首调唱名的la、do、re,即音列结构为小三度+大二度的羽、宫、商三音列。原来两者具有同源关系,是在同一四度框架内,音程结构进行半音变化的产物。

能够明确说明这一问题的是地处闽、浙、赣三省交界的同一位淳安山歌手,用同一首词与同一音高的四度框架曲调演唱,却被记录成两首山歌的4+3句式三音列曲调。以下用长方形黑框表示两种三音列间音的小二度变化,其不同的歌名是由收集与记谱者取的。⑨

谱例3 《问你变牛不变牛》、《唱不来山歌起什么头》⑩(淳安)

这位民歌手从未学过什么首调或固定调以及音名和唱名等音乐知识,但他肯定有大致上的绝对音高概念,因为他先后演唱的两首曲调的四度音程框架,基本上是在同一音高上。作出其具有大致上的绝对音高概念之推断,其依据不仅仅是基于此歌者的行为,而是在浙江其他地方的山歌手也有同样情况出现(见下文谱例)。这一现象表明,该山歌手并不认为他所唱的,是具有不同音名、唱名的两个三音列曲调,在他的观念里,它们就是唱同一首歌词的同一个曲调,他仅仅是在固定的四度旋律框架内,把构成四度的小三度+大二度或者大二度+小三度的旋律音程次序作出调换,也就是通过三音列中间音的半音变化,把小三度音程改唱成大二度,把大二度改唱成小三度,或反之,从而把这同一首曲调唱出两种(调性)色彩来。从该山歌手所具有的旋律音程概念方面,又可获得一点认识,即在民间歌手没有学过任何音乐知识的前提下,他们演唱时对曲调旋律的把握,是基于旋律音之间相互音程距离关系的。在只有这两种不同音程结构的三音列山歌传唱的古远年代,歌手所掌握的音程关系有四度以及构成四度的小三度和大二度等三种。

由同一个歌手在四度框架内以小三度和大二度的两种音程互变方式,来唱出具有调性色彩变化的不同山歌的例子,虽不是个例但毕竟很少,多数情况下,由此产生的两类山歌曲调是由不同村落、不同县区甚至相距更远地方的人来演唱。但事实竟然就是这么奇妙,即使是这两类三音列山歌的传唱不在一地,我们还是能够找到,两地的歌者能唱出相同音高的四度框架,以及以小三度和大二度的互变而产生的徵、羽两类三音列山歌:

谱例4 《临工歌》⑪(开化)、《五更歌》⑫(云和)

上述一首《临工歌》,是在与皖赣两省交界、浙江西部的开化县流传的徵三音列山歌,另一首《五更歌》,是在浙闽结合区域、浙江西南部的云和县流传的羽三音列山歌。两首山歌分属两地市、相距250公里以上,一首为徵、一首为羽,其差异却只是同一个四度音程框架里的间音小二度移动。这一例子再一次印证了我对徵、羽两类三音列山歌出自同一体曲调,以及民间歌手演唱时旋律进行的音准概念,来源于他们对旋律音之间音程关系的把握之推断。

需要指出一点,山歌的这种调性转换手法,所对应的其实就是民间器乐通过对一首乐曲某一音的小二度变化,产生转调旋律的手法。后文将要论述的徵调式与商调式、羽调式与角调式四音列或五声音阶的四五度调性转换,也都是使用这同质手法的产物,只是民歌与民间器乐的转调表现方式有所不同:后者一般直接采用小二度的移动变化方式来实施调性转换,而前者作小二度移动的音准不易控制,从这里两类三音列的情况以及后文涉及的山歌曲调看,山歌手是以小三度与大二度的音程变化思维,来进行中间音的小二度移动,从而带来调性变化。

正是由于这两类三音列山歌,是山歌手以固定四度音程为框架,中间音作小三度与大二度音程的互变这一演唱方式所产生,在其旋律上表现出来的,则就是中间音的小二度移动,而根据中国所有民歌、民族器乐、戏曲音乐和曲艺音乐等传统曲调中,产生小二度调性变化之音的出现,都是晚于原曲调骨干音的这一规律,可推知,在这两类三音列曲调中,四度音程的两音之存在,要早于中间音的出现。

单音不成曲,两音才是调。这就是说,四度旋律音程的两音,是我国东南丘陵区域的山歌中,最为原始的曲调。而后产生的徵、羽三音列山歌,作为同一源头的两条干流,是在这个四度旋律音程框架内,加入中间音的方式发展出来的。

二、徵、羽、角四音列山歌

与这些以四度旋律音程为框架的三音列山歌并列传唱于浙江丘陵山区的,是以五六度音程为框架的四音列山歌。作为独立的山歌曲调,它们大量地散布在整个浙江丘陵地带。仅以《中国民间歌曲集成·浙江卷》收录的一部分浙江四音列山歌为例,它们的流传地就有浙江西部、南部和中部的丽水市的丽水、龙泉、景宁、青田、庆元、云和、松阳,温州市的平阳、乐清、泰顺,台州市的玉环、仙居,衢州市的衢州、江山,金华市的金华、浦江,以及杭州市的淳安、建德、富阳、萧山等地。有意思的是,这些四音列山歌,一是与同类的三音列山歌共同传唱于一地并因配有不同的歌词而相互独立存在,二是它们就源出于与它们共同传唱于一地的这些同类三音列山歌。因为,这些四音列的旋律框架与它的同类三音列一致无二,只是增添了一个音而已。如徵、羽、宫的徵三音列增添了高商而形成徵四音列;羽、宫、商的羽三音列增添了低徵而形成以徵为低音、以羽为结音的徵、羽、宫、商的羽四音列,或是在羽三音列基础上增添高角而形成羽、宫、商、角四音列;羽三音列的上五度关系是角、徵、羽的角三音列,这角三音列增添的是高宫do,从而形成角、徵、羽、宫的角四音列等。

于是第二个需要探讨的问题就自然地浮现了,在当地只有三音列山歌曲调的那个遥远时代里,这些三音列山歌的后增音是以什么方式方法添加上去而成为四音列曲调的组成音呢?这需要分成徵、羽、角三类四音列来论述。

1.徵四音列的形成

凡有过采风经历的音乐工作者都知道,除极个别具有很高演唱水平的山歌手外,大多数唱山歌的,只是高高低低随心而唱的普通歌手,对山歌曲调没有绝对音高的内觉记忆,而只有旋律音之间音程关系的相对音高记忆。因此通常情况下,上述徵三音列和羽三音列的两类山歌,歌者就不是以一个具有绝对音高的四度框架曲调储存在大脑里,而是以一种首调概念来演唱的。由于这两种音程结构的三音列山歌在同一丘陵区域内流传,歌者对它们的曲调十分熟悉,而从首调听觉来说,在徵、羽两类三音列的三个音中间,有两个音相同,只是一个音不同。即这两种三音列有一个小三度的共同旋律音程——“羽—宫”“la、do”。两者的区别只在于,其中一个在这小三度音程下方加上徵,另一个在这小三度音程上方加上商而已。因此在这共同音程小三度的中介作用下,歌者就很容易把这两类三音列曲调结合起来,形成五度框架的,由徵、羽、宫、商四个音组成的曲调。

因这些四音列山歌,往往是在徵或羽这两类三音列中的一类对另一类的渗透与结合而形成的,所以在现实山歌中,这四音列曲调都有明显的,或有徵三音列曲调框架或有羽三音列曲调框架的不同表现。于是,这些同为四音的山歌,就产生了两类不同的音列结构。

(1)徵+羽三音列

这是一类曲调音列结构为“徵+羽三音列”的徵四音列山歌。它们的曲调来源,是与上文谱例3《问你变牛不变牛》和谱例4《五更歌》同类的、以“高商、羽、宫、羽”为四个腔节落音的羽三音列山歌,是在这些羽三音列山歌中渗透了徵三音列曲调,由于两者具有共同音程“羽—宫”,因此这些曲调只表现出增添了徵音的现象。

谱例5 《晚娘山歌》⑬(建德)

《晚娘山歌》是一首以“高商、羽、宫、羽”为四个腔节落音的,低徵+羽三音列的四音列山歌。该曲由4+3句式的上、下句变化反复,构成四乐句的乐段。其曲调是在羽三音列旋律基础上,增添徵音而构成。但这里的徵音,还不是曲调的骨干音,因为该曲调以羽音起调毕曲,徵只是两个羽中间的辅助音,出现在腔句落音羽前,与落音羽组成了这一曲调的句末终止式,所以该徵音没有稳定感,如同具有倾向性的导音一样,它的出现会产生对结音羽的心理期待。

但在其他一些徵+羽三音列结构的山歌中,可以看出徵音的曲调地位在逐步稳固。如青田《山歌答》与金华《开荒山歌》的第一乐段,它们都由两个基本相同的乐句组成。这两个乐句的四个腔节,都是羽三音列的四个腔节落音,即“高商、羽、宫、羽”,其结尾也都与上例《晚娘山歌》一样,由徵与落音羽组成了句末终止式。但有所不同的是,它们两句的起头,都是以徵起音的旋律进行,从而表现出在这一批以徵为低音,以羽为结音的四音列山歌中,徵音在作为从属地位的辅助音的同时,又开始具有曲调骨干音的地位。类似的山歌有临安《打个哈欠》(五句头)和富阳《肚皮饥》⑭等。

谱例6 《山歌答》⑮(青田)

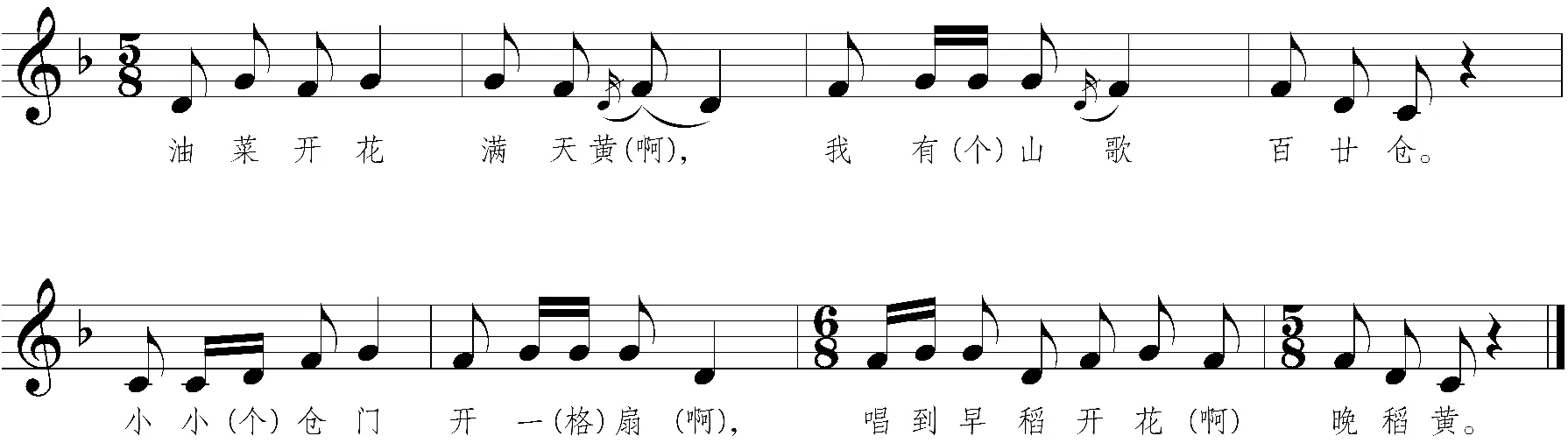

在云和《油菜花开》这一些徵+羽三音列的山歌中,出现了徵音成为曲调结音的现象,表明其地位又得到了进一步加强:

谱例7 《油菜花开》⑯(云和)

其上下句曲调框架的四个小节腔节落音中,前三个与羽三音列相同,都是(高)商、羽、宫,表明其曲调基础是羽三音列旋律,同时前三小节曲调也都是典型的羽三音列旋律进行。但第四小节的腔句结音,却产生了变化,落在比羽三音列的结音羽再低一个大二度的徵上,随后第二对上下句的整个四小节是以徵音起调毕曲。这样,全曲也就形成了以徵为结音的徵+羽三音列的徵四音列旋律。

而在临安《寡妇歌》、浦江《花名宝卷》⑰等徵四音列山歌中,上下句都以徵音起调毕曲。

谱例8 《寡妇歌》⑱(临安)

至此,除了其腔节的“高商、羽、宫、徵”落音,与羽三音列腔节的“高商、羽、宫、羽”落音只在最后一音有所区别,从而透露出其曲调框架来自羽三音列的痕迹外,这首徵四音列山歌在表面上已难以分辨出羽三音列的旋律基础。

上述这一类音列结构为徵+羽三音列的徵四音列山歌,从羽三音列曲调中偶尔出现徵音,到徵音成为以羽为结音的四音列曲调中的骨干音,再到徵音成为徵四音列的曲调结音这一渐变过程,是其源出羽三音列曲调,并形成于徵三音列对羽三音列之渗透的表现。

那么,为什么说它们是在羽三音列旋律基础上,由徵三音列曲调的渗入而构成呢?如何判断在羽三音列曲调中,低音徵的出现就是徵三音列的引入之故?

首先是因为,这些徵四音列山歌曲调是由羽三音列的旋律框架“高商、羽、宫、羽”而构成,或者是因徵音的出现而在羽三音列旋律框架的基础上产生了乐句结音的变化——“高商、羽、宫、徵”;其次是因为在其旋律进行中,有完整腔节或完整小节的徵、羽、宫这徵三音列旋律的嵌入,而徵三音列的低音是徵,另两音羽、宫是徵三音列与羽三音列的共同音,所以低徵在羽三音列曲调中的出现,意味着徵三音列曲调的介入。

如上例建德《晚娘山歌》、云和《油菜花开》和浦江《花名宝卷》等徵四音列山歌,它们的下句句末旋律,都是徵三音列的“高宫—羽—徵”的下行旋律型,若把它们的这种句末旋律型,与下文谱例《二十年前》、谱例江山《十二月长工歌》等徵三音列山歌的句末旋律型加以对照的话,就可看出它们的一致现象。两者的相同,证明了徵三音列的影响。另有一些淳安《拉天歌》⑲、《桐子花开》和庆元《香袋歌》⑳等徵四音列山歌,其曲调在羽三音列旋律基础上,整个下句都由徵三音列组成。如淳安《桐子花开》:

谱例9 《桐子花开》㉑(淳安)

这是由4+3句式的上、下句变化反复,再加上结束句而构成的五乐句乐段。其一对上下句共有四个腔节,其落音分别是“高商、羽、宫、徵”,最后一个句末结音徵是羽三音列腔节落音羽的下行而产生,可知该山歌也是羽三音列的曲调基础。值得关注的是,犹如《晚娘山歌》第二和第四乐句的后一腔节由徵三音列构成一样,其两个上句都是徵+羽三音列的曲调,而两个下句以及补充句都是完完全全的徵三音列旋律。上句与下句的音列对比,使这里以羽三音列为基础,由徵三音列曲调的加入而形成徵四音列的现象表现得十分明显。

(2)徵三音列+商

另有一类同在浙江西部,曲调音列结构为“徵三音列+商”的徵四音列山歌,如云和《二十年前》,松阳《担水歌》㉒,龙泉《白尾鸟鸟》㉓《思一郎》㉔等。它们的曲调来源不是上文所说的羽三音列,而是与上文《唱不来山歌起什么头》和《临工歌》相同的、以“高宫、徵、羽、徵”四个腔节落音为曲调框架的徵三音列山歌。即这是在由徵、羽、宫构成的三音列曲调基础上,加入羽、宫、商三音列曲调而形成的徵、羽、宫、商四音列山歌。它们的低音徵是曲调的结音,也就是原先徵三音列的底音,其冠音是羽三音列的冠音,四音列中间的羽、宫小三度两音是这两类三音列的共同音程。如云和的徵四音列山歌《二十年前》:

谱例10 《二十年前》㉕(云和)

这首山歌是由4+3句式的上、下句变化反复组成的四句体乐段结构。其上下句的四个腔节落音就是徵三音列山歌的“高宫、徵、羽、徵”,并且一对上下句基本都以徵音起调毕曲。其曲调的冠音——商在一对上下句中,只出现在两个地方,一是在上句第一腔节末的助词上,另一是在下句第一腔节的节拍强位上。这些情况显示出,其曲调是以徵三音列的旋律为基础,并渗入了羽三音列曲调。上面提到的一批山歌都是这一类徵三音列+羽三音列的音列结构。

那么如同上文一样,这里同样要问,为什么说它们是在徵三音列的旋律基础上,加入羽三音列而构成徵四音列曲调呢?如何判断在徵三音列中,冠音商的出现就是羽三音列的引入之故?

首先,它们这些徵四音列山歌一对上下句的四个腔节落音,是“高宫、徵、羽、徵”,而这是徵三音列曲调的旋律框架;其次,在其徵三音列曲调进行中,它们渗入了完整腔节或完整小节的羽三音列旋律,而羽三音列的羽、宫是羽三音列与徵三音列的共同音,其冠音是商,所以高商在徵三音列曲调中的出现,可分析为羽三音列曲调的介入。

如上例云和《二十年前》以及松阳《担水歌》等徵四音列山歌,它们都是两对上下句的乐段结构,每对上下句的四个句读落音分别是“高宫、徵、羽、徵”,可知它们的曲调基础是由徵、羽、宫组成的徵三音列。其中,其下句的第一腔节都是羽三音列的羽、宫、商旋律,而全曲其他每一个腔节都是徵三音列或徵三音列+高商的旋律,两者对比明显。

另如江山《十二月长工歌》和龙泉《山歌经(一)》等徵四音列山歌,它们在徵三音列曲调的乐句头部,引入羽三音列旋律的痕迹较为明显。

谱例11 《十二月长工歌》㉖(江山)

《十二月长工歌》具有在两对上下句基础上形成的四句体乐段结构,共八小节,在其他七小节都是徵三音列的情况下,第二上句(第五小节)突然出现了一个完整羽三音列旋律腔节。显然,这里高商在徵三音列曲调中的插入,是融入羽三音列曲调之故。

龙泉《山歌经(一)》也是这样:

谱例12 《山歌经(一)》(龙泉)

它由四个乐句组成,第一乐句的落音宫,在自由延长后,通过宫的上波音转落在羽音上,这个山歌放长音后的句末收尾旋律是浙江丘陵山歌的常见装饰语汇(如乐清山歌《对鸟》,在第一乐句高音商的长音后,也是以这样一个上波音转落羽㉗);而第四乐句的结音本是落徵,但在这里发生了变异,即由徵音通过羽的经过音,上扬到宫的长音结束。这说明该四句体乐段的四个乐句落音,本应是“高宫、徵、羽、徵”,正是徵三音列山歌的四个腔节落音。因而得知,该徵四音列山歌的曲调基础,是徵三音列曲调。确实如此,这山歌一共四个乐句,三个乐句都是徵三音列曲调,但第一乐句却是明确的羽三音列旋律。这里歌者开口便唱出的一句羽三音列旋律,表明他大脑里除了演唱的徵三音列以外,还有当地另一类羽三音列山歌歌声印象的储存,全曲由此形成徵三音列+高商的音列结构。

通过对上述徵四音列曲调两类来源的梳理可以看到,徵四音列山歌曲调是以徵、羽两类三音列中的、小三度共同音程为中介,由这两者相互渗透、相互结合而构成。它的形成路径有两条:其一是徵+羽三音列,即是以羽三音列曲调的基础,通过共同音程“羽—宫”,使徵三音列曲调与之结合,从而构成徵四音列山歌;另一是徵三音列+商,即是以徵三音列的基础,通过共同音程“羽—宫”,使羽三音列与之结合,从而构成徵四音列山歌。

2.羽四音列的形成

在同一片土地上传唱的另一类羽三音列山歌曲调,由于加入高角这一羽的上五度音之后,成为羽、宫、商、角的羽四音列山歌。这个高角不在原先只唱羽三音列的民歌手音高记忆范围内,它是如何出现的?

这与徵、羽两类山歌音列的同源关系有关。与徵、羽两类三音列曲调是由同一个四度框架内的小三度和大二度音程互变而产生一样,徵、羽两类四音列曲调,也可以是由第二音作半音移动的音程互变而产生,即山歌手只需把这由大二度+小三度+大二度组成的、徵四音列第二音,向上移动半音,以与第一音形成小三度关系,那就是由小三度+大二度+大二度组成的羽四音列。反过来也一样,山歌手只需把羽四音列第二音向下移动半音,以与第一音形成大二度关系,那就是徵四音列。这种在音列第二音与第一、第三音之间的音程关系上,以小三度和大二度音程互变的方式形成徵、羽两类四音列山歌的情况,其实就是徵、羽三音列间音的小二度移动方式,只不过这里体现在徵、羽两类三音列+大二度的四音列曲调中。

如位于浙江西南部浙闽赣边境的龙泉,同一地有两首不同调的四音列山歌——徵四音列《思一郎》和羽四音列《梁祝》:

谱例13 《思一郎》《梁祝》㉘(龙泉)

此合谱的上方是以徵起调毕曲的徵四音列山歌,下方是以羽起调毕曲的羽四音列山歌,两曲同为4+3句式。在简谱的记谱中,两曲上下句的四个腔节落音,前者为“高宫、徵、羽、徵”,是徵三音列的旋律框架;后者为“高商、羽、宫、羽”,是羽三音列的旋律框架。但是,当我们把这两个分别记谱为徵、羽四音列的曲调合在一起对照,立刻就可以清晰看出,两首山歌是同一个四音列曲调第二间音的半音变化产物。

另在浙江东南沿海,全国14个海岛区(县)之一的温州洞头区,有两首分别记谱为徵与羽的四音列山歌,很值得我们关注:

谱例14 《放牛山歌》《渔歌问答》㉙(洞头)

这是同一位民歌手唱的两首不同山歌。其上方一曲记谱为G宫的徵、羽、宫、商四音列曲调,下方一曲记谱为F宫的羽、宫、商、角四音列曲调。其中,下方这一曲曲调是羽三音列的基础,但其下句结音由原来这一类曲调基本型的羽变为在宫上结束(这种羽与宫的结音调换,在浙北山歌中经常发生)。令人惊奇的,不仅是它们的合谱同样清晰显示出,同一位民歌手唱的两首不同山歌,是由同一个四音列中的、第二音的小二度移动所产生,这与两类三音列的情况一样,而且这位一人两曲的、唱四音列曲调的洞头歌手,与淳安的那位一人两曲的、唱三音列曲调的歌手,所唱的两首调高(见上文谱例3)竟然也完全一样!

洞头位于浙江东南沿海,属浙闽丘陵区域;淳安位于浙江西部,属江南丘陵区域,两地相距四百多公里。它们两类曲调同出音列间音的小二度移动,以及调高完全一致的现象,再一次佐证了我已得出的两点认识:其一,民间山歌演唱中存在着固定音高现象;其二,徵、羽两类三音列和四音列山歌,分别产生于在四度和五度框架内的、音列第二音的半音移动变化。

通过上述对徵、羽两类四音列曲调关系的梳理后,再回过来看羽四音列第四音高角的音高来源就十分清楚了,那就是它的音高直接对应了徵四音列的第四音——高商。正是由于徵、羽三音列和四音列的同源关系,当徵四音列山歌在当地广泛流传之时,羽四音列的高角以及整个羽四音列曲调也就必然会出现。

在沿钱塘江水系从南向北的水路,到临近杭嘉湖平原的杭州一带丘陵山地时,羽四音列山歌四个腔节的4+3句式,虽还有保留,如富阳《孟姜女》㉚,但大多数变成了上下两句的七字句式曲调,如萧山的一首羽四音列山歌《活望郎》:

谱例15 羽四音列《活望郎》(萧山)

这首由两对七字句式上下句所构成的四句体山歌,仍存留了从羽三音列发展而成羽四音列的痕迹,即虽其下句旋律由羽四音列构成,但其上句旋律全由羽三音列构成。当然,这一地带的羽四音列山歌,大多数上下句都已是完全的四音旋律(参见谱例18的萧山《午彩歌》)。

当这些上句落宫、下句落羽的七字句式羽四音列曲调,从杭州一带进入浙江北部平原水乡后,则成为流传于整个杭嘉湖平原的、五声羽调式山歌的基本曲调框架。与此同时,这一类上句落宫,下句落羽的四音旋律,又以冠音高角的半音上行移动方式,演化出在同一区域内流传的角四音列山歌曲调。

3.角四音列的形成

因没有宫角大三度关系,“小三度+大二度”的羽三音列山歌,也可以被看作角、徵、羽的角三音列。但当其曲调向四音列发展时,同一个“小三度+大二度”的三音列就开始分道扬镳,分别朝向两个明确的调性发展:其一由高角的加入而发展成羽、宫、商、角的四音列,其二由高宫的加入而发展成角、徵、羽、宫的四音列。就由这音列中的宫角关系所确定的、角四音列的产生为起端,浙江自此出现了角调式的山歌类别。

下例是衢州的角四音列4+3句式山歌《山歌头》,与它的曲调基础——角三音列山歌《拉天歌》:

谱例16 角四音列《山歌头》、角三音列《拉天歌》㉛(衢州)

由同一个山歌手演唱的《山歌头》(上方)为角四音列,《拉天歌》(下方)为角三音列,它们4+3句式的上、下句四个句读落音都是“羽、角、徵、角”,显见前者是在后者曲调上,加入高宫而成。这种由同一山歌手时而只唱角三音列旋律,时而又唱角四音列旋律的情况,有时体现在两首不同歌词的曲调之间,有时则体现在同一首分节歌曲调的不同段落之间,在浙江较为普遍。然而在当地只有角三音列山歌之际,这音列的第四个音——高宫的音高是不在民歌手的音高记忆中的,那么它是怎样产生,如何出现的呢?

其实,它们是在羽四音列山歌上,通过羽四音列的冠音角的上行半音移动而形成,即山歌手把原先第三至第四音之间的大二度旋律音程,唱成小三度。如在下面龙泉不同山歌手分别演唱的、羽四音列《白尾鸟鸟》(上方)与另一首角四音列《白尾鸟鸟》(下方)的对照谱中,可以看到这一现象:

谱例17 两首不同调性的《白尾鸟鸟》㉜(龙泉)

这类例子较多,可以说,凡上下句四个句读落音都由“羽、角、徵、角”组成的角四音列曲调,都是从以“高商、羽、宫、羽”落音为旋律框架的羽四音列山歌的冠音变化而来。

萧山的一首《贤媳妇》,则在角四音列旋律中,同时存在着半音移动前的羽四音列的冠音——角音b1,从而把隐藏着的羽类与角类曲调的渊源关系摆到了明处。现把它与同一地的另一首羽四音列山歌《午彩歌》作一比对:

谱例18 《贤媳妇》《午彩歌》(萧山)

上一行曲调因有角四音列的变宫音的出现,而成为五音列,但它其实是角、羽两种四音列曲调的结合,因为若把下一行的羽四音列曲调与上一行曲调进行对比,我们就能发现,上一行山歌在角四音列的上句之后,出现变宫音的这整一个下句,其实就是在当地流传的羽四音列山歌曲调,角与羽两者的区分主要仅在两个曲调冠音的半音移动变化。这也就是说,两者都由同一个“小三度+大二度”的三音列曲调增再添一个音而产生,但角四音列是在角三音列上,再加一个小三度旋律音程,而羽四音列是在与角三音列为同一音程结构的羽三音列上,再加一个大二度旋律音程。

那么为什么说,是羽四音列曲调上行半音产生角四音列,而不是后者下行半音而产生前者呢?因为虽然两者都从小三度+大二度的音列基础上发展出来,但一是羽四音列的底音与冠音之间为五度音程关系,而角四音列的两音为小六度关系,在同一个三音列的基础上第四音的出现,前者比后者更为谐和;二是羽四音列的流传范围比角四音列广得多,同类曲调中谁产生早,谁才能流传广。

角四音列山歌的流传范围则相对小于羽四音列,它们基本在从浙闽丘陵的浙江西部龙泉、遂昌一带向北,沿浙江中西部和中部的衢州、金华、武义、淳安、建德,一直到邻近杭嘉湖平原的富阳、萧山丘陵地带。这一条传播路线,也正是钱塘江流域的衢江(衢州)、婺江(金华、武义)、新安江(淳安、建德)到富春江(富阳)和钱塘江下游(萧山)的、一条从西南向北的水路。在富阳以西、以南,其角四音列山歌基本上是4+3句式的曲调类型,如衢州《山歌头》(谱例16)、龙泉《白尾鸟鸟》(谱例17)等。而到了杭州附近的富阳、萧山一带,角四音列的曲调类型与羽四音列曲调类型一起,发生了句式变化,即除少数自由散唱的曲调是4+3句式外,它们中的绝大多数是七字句式,长音在七字句的末字上,与当地的7字句式羽四音列山歌完全一样。如富阳的《小三妹》《武香袋》《活望郎》《死望郎》《小长工》《童子痨》《小云郎》《六堂妹》㉝;等一批角四音列山歌莫不如此。

注释:

①本文所说的浙江山歌,是指在浙江省行政区域范围内从古代传唱至今的汉族传统山歌,畲族山歌曲调将另文探讨。

②除江南丘陵、浙闽丘陵外,东南丘陵还包括广东、广西的两广丘陵。

③王耀华:《客家山歌音调考源》,载《音乐研究》,1992年第4期,第66页。

④《中国民间歌曲集成·福建卷下册》,第892页。

⑤见《山歌好唱话难开》,载《中国民间歌曲集成·福建卷下册》,第888页。

⑥中国音乐家协会浙江分会、浙江省群众艺术馆:《浙江民歌汇集》第四分册,1981年12月油印本,第15页。

⑦《中国民间歌曲集成·浙江卷》,人民音乐出版社,1993,第587页。

⑧同⑦,第583-586页。

⑨记谱者徐宗明是高校音乐教育专业毕业生,时任淳安县文化馆音乐干部。他告诉我:一、这两首山歌是在当地录音后,听录音记谱的;二、第二首唱得有些偏高,所以在简谱中把调高G,标成G。

⑩同⑥,第一分册,第57、143页。

⑪同⑥,第二分册金华卷,第20页。

⑫同⑥,第四分册丽水卷,第35页。

⑬同⑦,第179页。

⑭同⑦,第183-184页。

⑮同⑥,第四分册丽水卷,第27页。

⑯同⑦,第216页。

⑰同⑥,第二分册金华卷,第25页。

⑱同⑦,第214页。

⑲同⑦,第219页。

⑳同⑥,第四分册丽水卷,第30页。

㉑同⑦,第220页。

㉒同⑦,第217-219页。

㉓同⑦,第22页。

㉔同⑦,第38页。

㉕同⑦,第217-218页。

㉖同⑥,第二分册金华卷,第17-18页。

㉗同⑦,第172页。

㉘同⑥,第四分册丽水卷,第38-39页。

㉙同⑦,第217页。

㉚同⑥,第一分册杭州卷,第62-63页。

㉛同⑥第二分册金华卷,第40页。

㉜同⑥,第四分册丽水卷,第38-39页。

㉝;同⑥,第一分册杭州卷,第71-79页。

——以勃拉姆斯《c小调第一交响曲》为例