环境规制影响就业的机制研究

刘和旺,彭舒奕,郑世林2

(1.湖北大学商学院,湖北 武汉 430062 2.中国社会科学院数量经济技术经济研究所,北京 100732)

环境规制影响就业的机制研究

刘和旺1,彭舒奕1,郑世林2

(1.湖北大学商学院,湖北 武汉 430062 2.中国社会科学院数量经济技术经济研究所,北京 100732)

文章在Morgenstern et al.(2002)分析框架的基础上,采用省级层面的规制数据和中国制造业企业的合并数据,结合动态面板数据模型方法,从生产效应和需求效应两个角度研究了环境规制对企业就业的影响及其机制。研究结果发现,环境规制强度与企业就业水平或就业增长率之间呈现出U型关系,即,起初环境规制强度较弱时会使得企业的就业减少,但是环境规制强度提高到一定程度之后,就业会逐步增加。采用不同的环境规制指标和考虑环境规制的内生性,我们的结论都是成立的。进一步的研究还发现:(1)环境规制对就业的影响会随着企业污染密集程度和劳动力成本份额的上升而减弱;(2)环境规制强度由弱到强递增的过程中,起初会减少企业人力资本投资(人均培训费),但最终会增加人力资本投资,提高就业质量(高素质人才的比例:员工中大专以上学历的员工比例)。研究结果表明适度的环境规制能够实现环境保护与就业的双重红利。

环境规制;工业企业;就业(质量);双重红利

一、引言

目前,生态环境破坏严重和经济增长放缓形势下,就业问题已成为“十三五”规划关于全面建成小康社会的重大课题。环境的恶化势必要求政府加强环境规制的力度,但由此可能导致企业治污支出增加和成本的上升,从而影响就业。如何趋利避害,实现环境保护与就业增长的双赢?2009 年《世界劳工报告》提出了就业的 “双重红利假说”,即适度的环境规制不仅可以改善环境质量,而且可以增加劳动力的就业,实现环境规制和就业的双重红利。在中国经济增长的过程中,能否创造出类似西方发达国家的环境规制与就业的双重红利是一个值得探讨的问题。

关于环境规制对就业影响的研究始于发达国家。自20世纪70年代以来,发达国家加强了对环境规制的力度,人们就开始忧虑环境规制对就业的负面影响。环境规制与就业之间究竟存在何种关系,尤其是环境规制会否抑制就业,一直是备受中外学术界争议的问题。从劳动需求的角度看,环境规制对就业的影响既可能引起“污染控制或减排支出”使企业要素成本上升,导致就业数量的减少(规模效应),也可能引起在既定的投资支出情况下企业因“治污支出”的增加而增加的就业,以及因“生产性支出”减少而减少的就业(替代效应)。因此,在既定技术条件下,环境规制对就业的总体(净)效应取决于上述效应中各自的符号及其相对大小,其结果是不确定的。如果把技术创新因素引入到环境规制过程中,那么治污技术本身所产生的就业创造和就业损失之间的关系将会变得更加复杂,其结果更难以确定。从实证研究结果看也是聚讼纷纭:早期的一种观点认为,环境规制增加了生产成本,减少了就业(胡宗义,2010;陆旸,2011 ;Walker,2011);另一种观点则强调促进了就业(Morgensternet al.,2002;陈媛媛,2011;Bezdeket al.,2008;Belovaet al.,2013)。随着研究的深入,学者们发现环境规制的就业效应其实是不确定的。这是因为环境规制对就业的影响过程和结果实际上很复杂:(1)就其机理来说,它是替代效应(Bezdeket al.,2008;Shimer,2013)和规模效应(Berman and Bui,2001;张先锋,2015)等综合作用的结果,其最终(净)效应可能很小(Gray and Shadbegian,2014),甚至难以得到统计上的验证(Cole and Elliot ,2008)。(2)就其结果而言,它可能不会影响就业,也可能会影响就业。即使环境规制会影响就业,也可能因为地区差异(Kahn and Mansur,2013)、劳动力差异(Sen A.and Acharyya R.,2012;穆怀中,2016)、行业差异(Walker,2011;李梦洁,2016;施美程、王勇,2016)、企业性质差异(李珊珊,2016)和对规制的敏感性的差异(陈媛媛,2011)而引起异质性问题。

总体而言,现有的研究大多采用了地区(闫文娟、郭树龙,2016)或行业层面(王勇,施美程, 李建民,2013)的数据,不能考察同一地区或行业企业的异质性问题。并且,亦如Morgensternet al.(2002)所指出的,在未考虑环保支出的内生性的情况下很难推断出环境规制与就业之间的因果关系,因为遗漏变量和环境规制变量对就业的反向因果可能会引出内生性问题而导致回归估计结果偏误。同时,也鲜有文献研究环境规制对就业的影响机制,例外的是王勇等(2013);闫文娟、郭树龙(2016)。其中,王勇等(2013)只是证实了劳动力成本份额的上升会减少劳动力需求。闫文娟、郭树龙(2016)以 1999-2014 年省级面板数据采用中介分析方法分析了环境规制对就业的作用机制,研究证实环境规制会通过直接作用(刺激技术进步和抑制FDI)和间接作用(倒逼产业结构调整)影响地区就业。但是,这一研究也只是验证环境规制会影响地区的就业,不能考察环境规制对同一地区内部各个企业影响的差异,并且也忽视了环境规制对就业影响可能存在的内生性问题。

本文的可能贡献在于:首先,本文采用了大样本的工业企业数据和结构模型,从生产效应和需求效应两个角度检验了环境规制对企业就业的影响,并且采用工具变量法解决遗漏变量和包括就业在内的企业绩效对环境规制变量可能存在的反向因果关系而引起的内生性。其次,与现有文献不同,本文不仅探讨了环境规制对就业数量的影响,而且还探讨了环境规制对就业质量的影响,其中包括企业对人力资本投资(培训费)和高素质人才比例。再次,本文还探讨了环境规制影响就业的机制。研究发现,高污染企业的就业会随着环境规制强度的提高而减少,企业对劳动力的需求也会随着劳动力成本占总成本比重的上升而减少。同时,随着环境规制强度的提高,人力资本方面的投资或就业质量(高素质人才的需求)也会增加。关于环境规制对就业质量影响的研究,不仅弥补了现有文献的不足,而且还揭示了环境规制影响企业就业的具体机制。

二、环境规制影响就业的机制分析和实证模型设定

(一)作用机制分析和实证模型设定

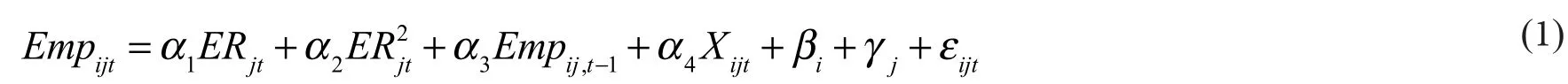

Morgensternet al.(2002)的分析框架从生产效应和需求效应两个角度检验了环境规制对企业就业的影响①有关此方面的详细讨论见王勇, 施美程, 李建民,(2013)。。其中,生产效应包括如下两个方面:一是既定生产技术条件下,环境规制所引起的生产成本上升使得在每单位产出上投入的劳动增多;二是在治污技术水平不同时,治污支出对就业的拉动效应与所拥有的治污技术水平相关。环境规制对劳动力需求的影响最终取决于治污技术中包含的劳资比率的水平。同时,从需求效应角度看,环境规制所引起的生产成本增加还会通过产品市场对就业施加影响,因而产品市场结构和产品的需求价格弹性会影响就业。因此,根据Morgenstern 等(2002) 的理论分析框架和王勇等(2013)的实证研究,具体模型设定如下:

在模型(1)中,Emp表示第t个年度第j个省份第i个企业的就业数量(取对数的绝对值或就业增长率)和就业质量(人均研发投入或员工中大专以上学历员工人数或人数的比例),ER是第t个年度第j个省份环境规制强度;βi和γj分别代表企业和年份固定效应,ε表示随机扰动项。X为影响企业就业的企业特征(企业所有制类型、企业年龄和物质资本等)或所在行业特征变量(2位数行业代码所计算的赫芬达尔指数,HHI)。由于前期的就业水平可能会对当期的就业水平产生影响,为了避免模型设定偏误,我们参照王勇等(2013)的模型,在模型中引入被解释变量的滞后项Empij,t−1,使其扩展成一个动态模型,同时,考虑引入环境规制的平方项来考察环境规制对就业的非线性关系。

为了进一步检验环境规制对就业影响的具体途径或机制,我们分别构建了环境规制与企业特征的交互项(ERjt∗Xijt),在模型(1)的基础上建立了模型(2),其中,交互项ERjt∗Xijt用来捕捉环境规制伴随着某种企业或行业特征对就业的边际影响。

1.2 数据来源

本文使用的样本来源于1999-2007年中国全部国有及规模以上工业企业数据库 。该数据是由中国国家统计局公布的,除了包括36个2位数行业的全部国有制造业企业之外,还包括销售额超过500万元以上的非国有制造业企业。这些数据涵盖了企业的基本信息(地理位置、所有制类型、企业代码和职工人数等)和企业的财务数据(如销售额、研发投入、固定资产、实收资本、中间投入等)。但该数据库也存在着一些问题:指标缺失、指标异常、度量误差和样本错配等。按照大多学者的处理方式(聂辉华等,2012),我们对数据做了初步处理:以企业名称和法人代码为依据,手工匹配对应数据;对缺失的关键指标(如就业人数、固定资产净额、培训费或企业年龄等)或违背会计原则的异常观测值进行剔除。最终得到了中国30个省级层面(西藏除外)历时9年48万家企业170多万个观测值。

(三)指标设计

1.关键变量

(1)环境规制强度。目前,对于如何准确度量环境规制强度仍然莫衷一是。一般来说,治理污染投资、治理污染设施、污染减排成本和排污费等是国内外研究人员通常采用的指标。虽然在环境规制的度量上存在分歧,但是当前的学者通常用企业总成本或产值中治理污染投资所占的比率(张成等,2011;Greenstoneet al.,2012)及治理污染设施和运行费用(聂普焱等,2013;Lanoieet al.,2008)来度量环境规制强度。这是因为更严格的环境规制需要更大的环保投资或污染减排成本支出更多,因此,本文予以采纳。具体地,参照张成等,(2011)选取各省治理工业污染项目总投资额与工业增加值的比值作为度量环境规制强度的第一个指标(ER1);同时,用各省废水减排成本与废气减排成本的总和占工业总产值的比率,得到每万元产值的治污投入,把该比率乘以100作为度量环境规制的第二个指标(ER2),即每百元产出的治污投入(聂普焱等,2013)。

同时,由于省级层面的环境规制度量指标存在不足,在环境规制度量的过程中我们还采用了2004年国家统计局全国经济普查工业企业排污数据。工业企业的排污数据很少公布,但是在2004年,全国经济普查第一次发布了工业企业被征收排污费的数据,之后再也没有公布此类数据。因而在本文的实证研究过程中不能采用更新的工业企业排污费数据。尽管如此,鉴于中国环保部门仍然按照2003年颁布实施的《排污费征收标准管理办法》进行环境执法,并且也可以弥补省级层面环境规制度量指标的缺陷②目前,征收排污费的依据还是2003年1月国务院颁布的《排污费征收使用管理条例》,由于没有法律标准,各个地方根据本地情况酌情决定征收率,形成了实际上的排污费费率,恰好提供了衡量环境规制强度的测度指标。,因此,在进行稳健性检验时,本文采用了2004年的截面数据,把工业企业被征收排污费占制造业增加值的比率作为微观环境规制强度指标(ER3)来度量环境规制强度。

(2)就业。为了考察环境规制对就业的影响,我们选取了就业数量和就业质量的指标。衡量就业数量的指标有水平指标(以企业每年职工人数取对数来衡量)和相对指标(就业增长率)。同时,为了考察企业员工质量如何受环境规制的影响,我们选取了工业数据库中企业的人力资本(人均培训费)来考察。并且,选取了2004年经济普查里面的企业员工中大中专人数水平值(取对数)和相对值(大中专人数占企业员工人数之比)来度量企业的就业结构(就业质量)。

2.企业或所在行业特征变量

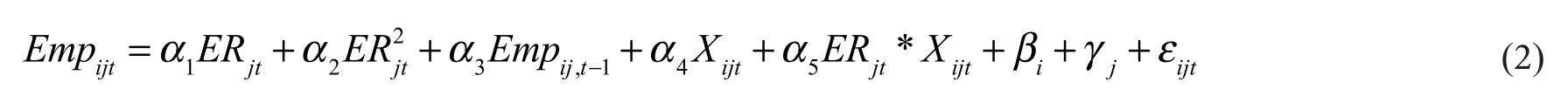

根据前面的作用机制分析和王勇等(2013)的实证模型,我们选取了影响企业就业的主要变量,其中包括:企业年龄的自然对数(Age)、企业所有制类型(Soe)、物质资本投资(固定资产净额)、企业利润率、企业人均工资和员工工资占企业的比重等变量(各变量定义见表1)。考虑到各地区物价波动的差异,为了计算出实际的物质资本,我们以1998年为基期,把资本除以对应省份的固定资产投资价格指数,价格指数均来自各个年份的《中国统计年鉴》。市场竞争程度或市场势力度用赫芬达尔指数(HHI)来衡量。

(四)描述性统计

表1提供了主要变量的说明和描述性统计。在1999-2007年间,从就业水平值来看,企业平均就业人数约290人,最小值是9人,最大值是188 151人;从就业(环比)增长率来看,就业平均增长了约1%,就业增长不均衡。就省级层面环境规制指标ER1来看,每百元治理污染投资均值是0.53元,标准差为0.29,能够刻画地区环境规制强度的差异。

表1 主要变量的说明和描述性统计

三、回归结果分析

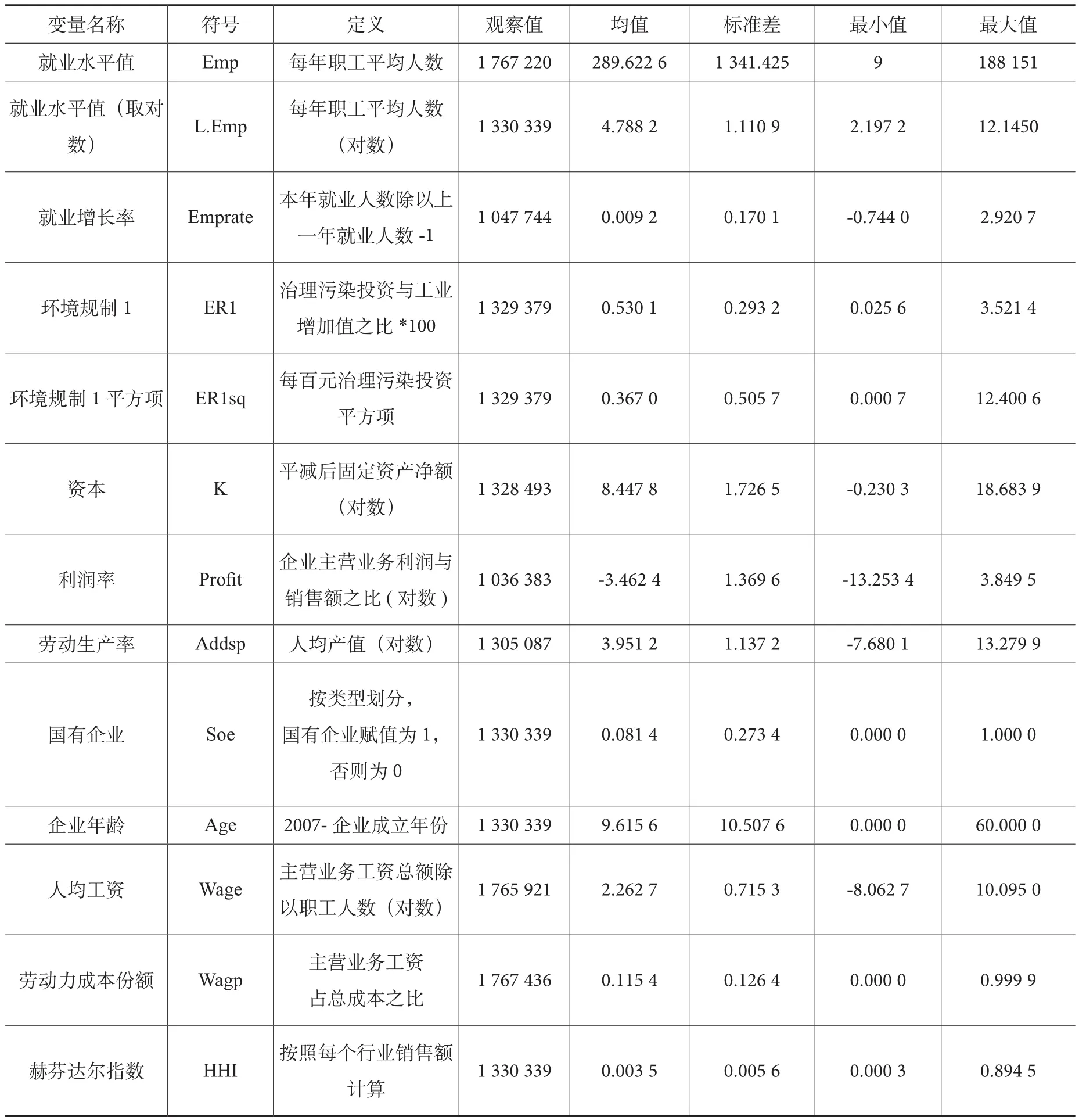

(一)基本回归结果分析

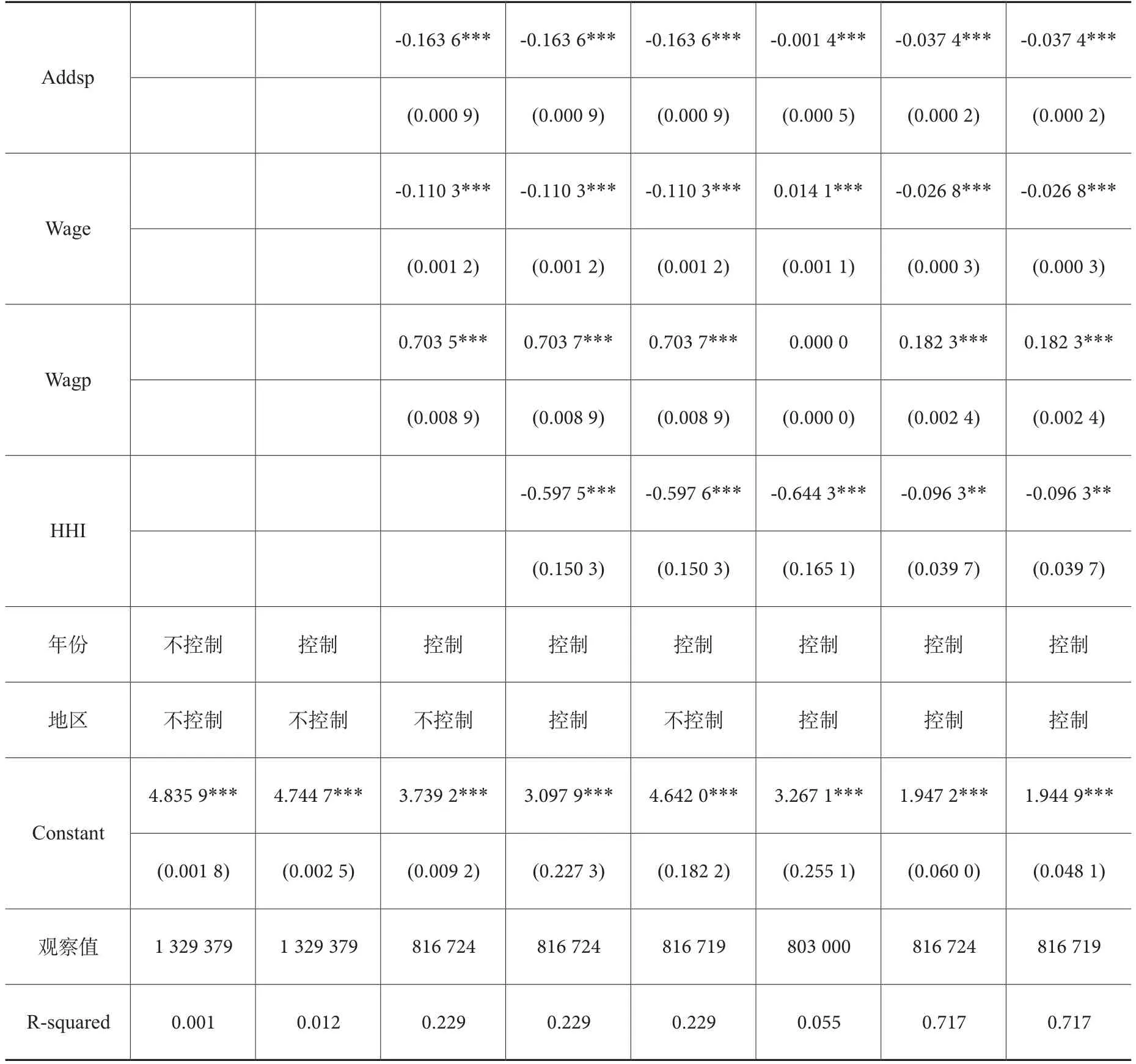

在进行回归分析之前,通过观察各变量之间的相关系数来考察模型的多重共线性问题。结果表明,除个别变量③环境规制及其平方项相关系数是0.5。,大多变量之间的相关系数均在0.4 以下,说明模型不存在严重共线性问题。表2给出的是以污染治理投资(ER1)衡量的环境规制强度对就业影响的基本回归结果。在Hausman检验的结果中,其 P值很显著,表明参数估计是一致的,因而固定效应模型比随机效应模型更优。在第1列中,只控制了环境规制强度。在第2列中,对双向固定效应进行检查,LR检验结果表明应该考虑时间固定效应。因此,之后的模型中都包含了个体、时间双向固定效应。列1-6的因变量为就业的水平值(对数),列7-8为就业增长率。列5、6分别是规制变量和企业层面的控制变量(不包括所有制类型变量)滞后一期的回归结果。列8是滞后一期的回归结果。从回归结果看,初始微弱的环境规制强度都会显著减少就业数量或就业增长速度,但到一定程度后,环境规制强度会逐渐增加就业。根据列3的回归结果计算出的环境规制“门槛值”为2.079,2007年环境规制强度为0.445 3,位于U型曲线的左侧,表明该时期的环境规制强度较弱,较弱的环境规制会抑制工业企业的就业。但是,当环境规制强度超过“门槛值”之后,较强的环境规制反而可能增加就业,实现环境质量和民生改善的双赢。究其原因在于:(1)当环境规制较弱的时候,企业通过减少劳动力要素的投入来降低生产成本(Walker,2011)比较容易,也就没有进行治污活动的驱动力,因而较弱的环境规制会抑制就业。然而随着环境规制强度的不断提高,通过减少劳动力投入已经无法达到降低总成本的目的时,就会倒逼企业从事减排和治污活动,进而增加对劳动力的需求。(2)当环境规制较弱时,为了保持较高的利润率,企业通常会抽出部分生产资金用于治理污染,企业的规模就会缩小,造成就业的减少。在环境规制初期其对就业的抑制作用非常显著,但是当环境规制强度达到一定程度之后,企业就会通过生产技术和治污技术的创新来应对规制压力,在创新的过程中会增加对劳动力的需求,从而出现正的就业效应。得出“环境规制与就业之间存在U型关系”的结论。在考察的时期,中国平均环境规制强度仍处于U型曲线的下降阶段,从而佐证了王勇等(2013)使用中国工业行业的面板数据和李梦洁、杜威剑(2014)以及李珊珊(2015)使用省级层面的面板数据所得出的结论。但是,我们使用的微观层面的数据更有优势,一方面,可以克服同一行业内部企业的异质性问题;另一方面,相对于工业行业数据所使用的规模以上工业企业而言,我们的样本中还包含了全部国有企业的数据,包括规模较小的国有企业的数据。由于环境规制对规模较小的企业影响更大(Eriket al., 1998) ,如果样本只是规模以上的工业企业,往往会低估环境规制带来的就业损失。考虑到这一因素,这无疑会加强 “环境规制与就业(数量)之间存在U型曲线的关系”这一结论。

就表2中其他控制变量回归结果来看,企业年龄、资本、利润、工资占总成本的比重等变量与企业就业水平值和就业增长率存在显著的正相关,滞后一期的就业水平对当期就业水平显著正相关,而对当期就业增长率显著负相关,这些与经济学直觉一致。就不同所有制类型的企业来看,国有企业的就业增长(无论是水平值还是增长率)都要高于非国有企业,也就是说,由于国有企业除了追求利润目标之外,还可能肩负着就业和稳定等社会目标,因此,相对于非国有企业,其环境规制的就业创造效应更大。回归结果还表明,企业劳动生产率与就业水平值和就业增长率之间存在显著的负向关系;作为劳动力价格的工资与就业量之间存在着显著的负向关系;企业所在行业的市场势力(HHI)越大,就业创造效应就越小。

表2 环境规制对就业的影响(基本回归结果)

(续表)

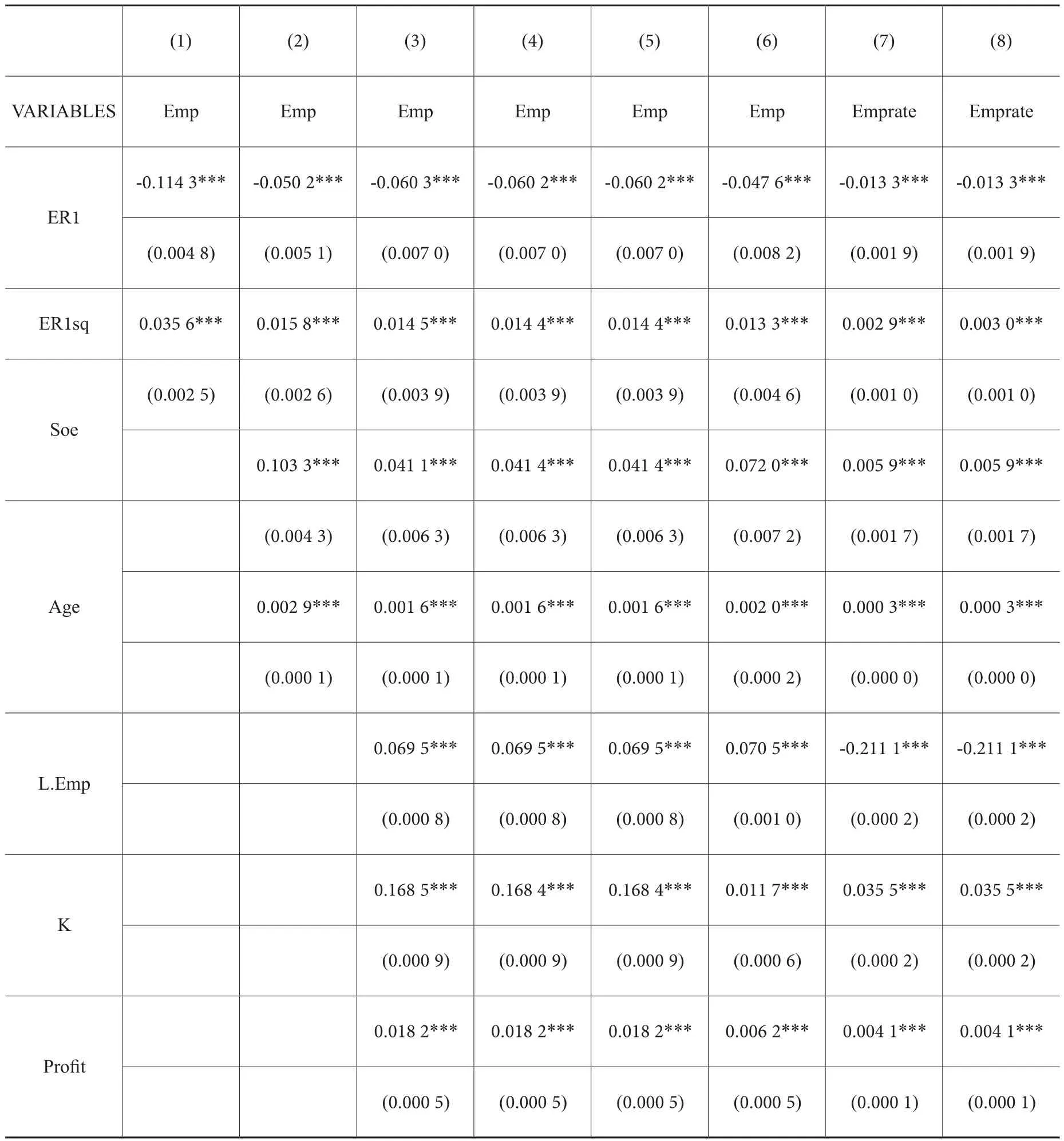

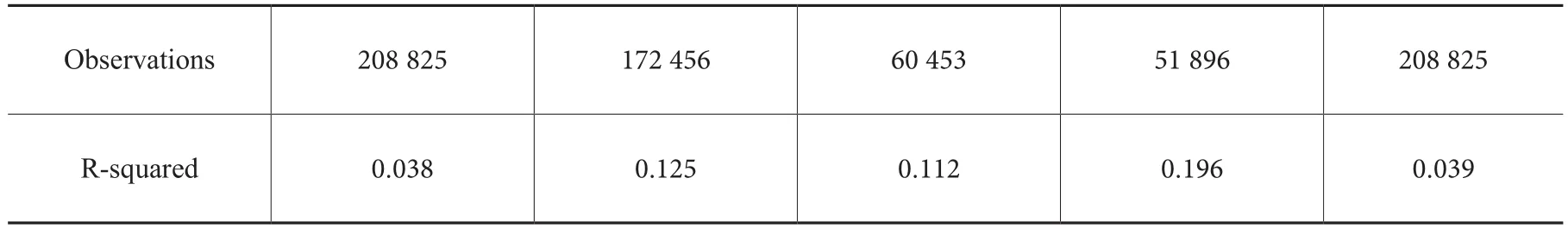

(二) 稳健性检验

为了检验我们的结果是否具有稳健性,我们做了一系列稳健性检验:

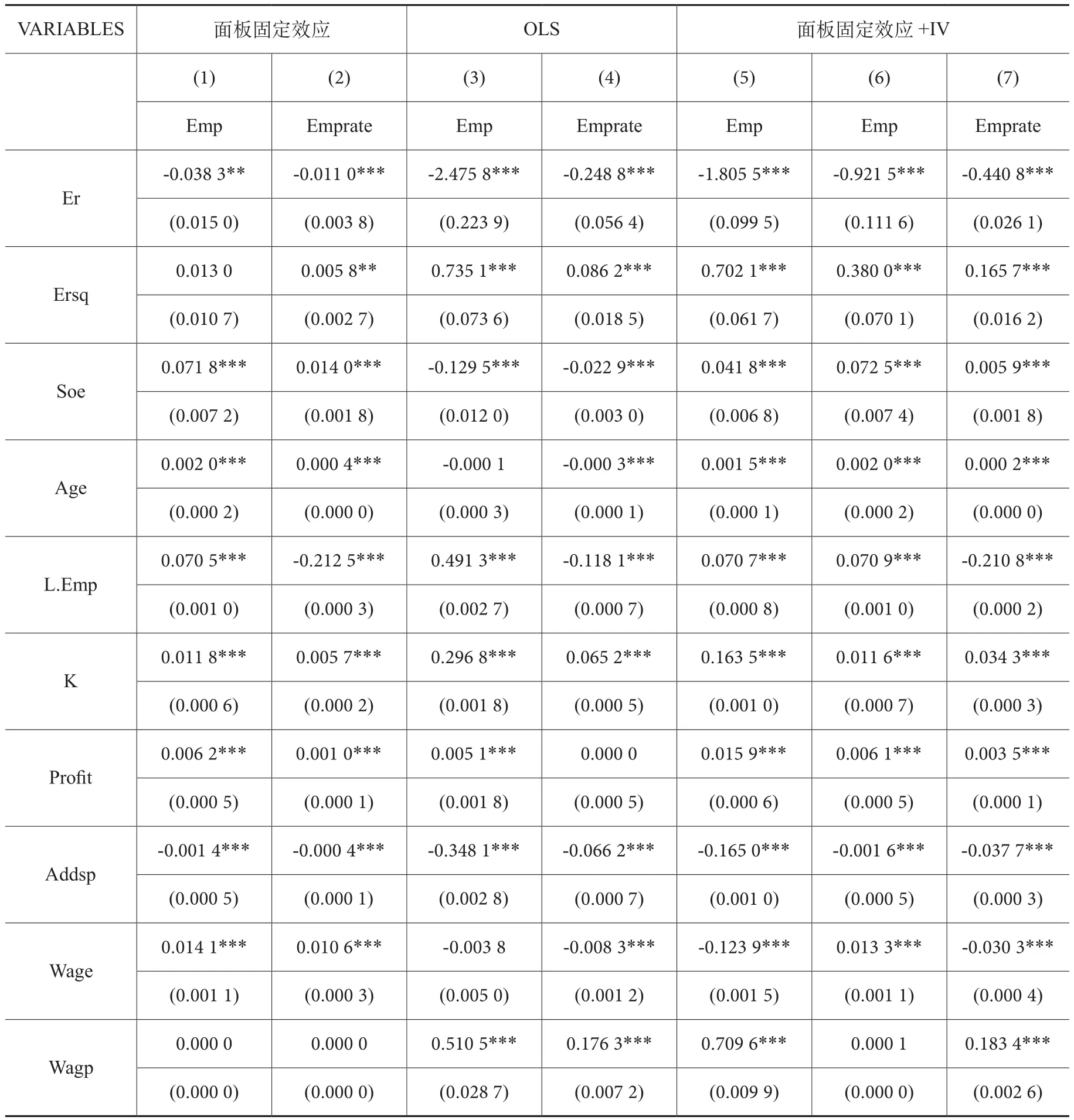

1.考虑到环境规制对就业的影响可能存在滞后性,采用了企业层面除所有制和年龄之外的控制变量。由表3列1、2的回归结果可知,环境规制强度对就业水平值或增长率的影响呈现先抑制后促进的“U”型关系,即环境规制最终会拉动企业的就业。

2.用微观的环境规制强度变量。考虑到省级层面的环境规制数据可能存在由于加总而引起的问题,我们采用了微观环境规制变量(排污费占工业增加值之比),表3列3、4回归结果表明,环境规制强度与企业就业之间U型关系依然存在。

3.考虑到内生性情况。考虑到在长期可能存在环境规制对就业的反向因果关系,即就业创造效应越高的地区可能更加注重地区环境质量,其环境规制强度越大,外加遗漏变量存在的可能性,这些都会引起内生性问题。为此,我们首次使用了各省环境系统人数作为工具变量,克服可能存在的内生性问题。选择各省环保系统人数作为工具变量的合理性在于:环境规制强度肯定会受到各省环保系统人数的影响,而微观层面(每个企业)的就业数量应该不会受到省级层面的环保系统人数的影响,因此,可以选择各省环保系统人数作为环境规制强度的工具变量。Hausman检验的结果也不能排除内生性问题的存在。表3列5-7是考虑到内生性问题时用各省环境系统人数为工具变量的固定效应模型回归的结果。回归结果表明,即使考虑到内生性情形,我们的结论也是稳健的。环境规制与就业仍表现出U 型关系,表明研究结论十分稳健。

表3 稳健性检验

四、作用机制分析

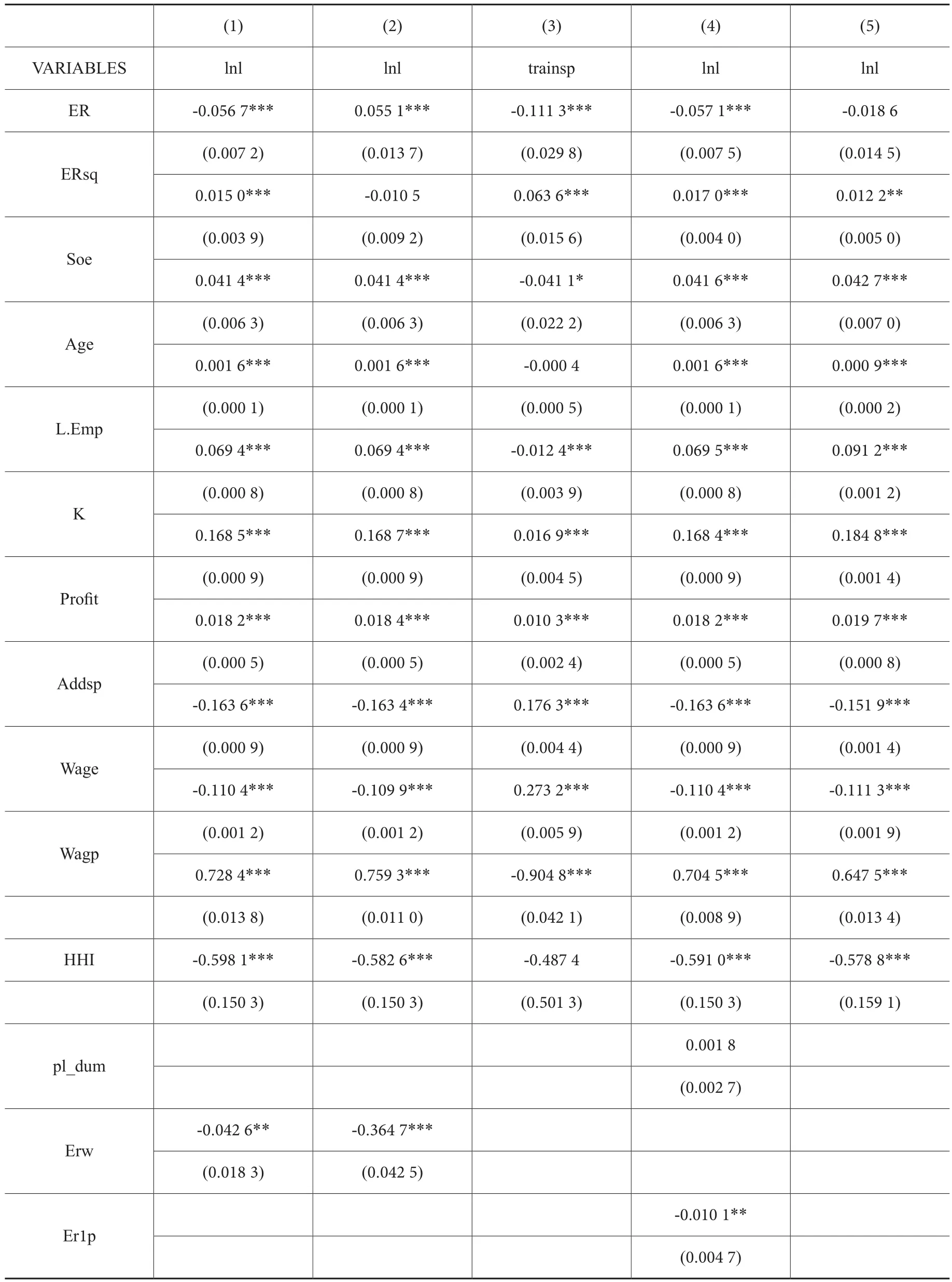

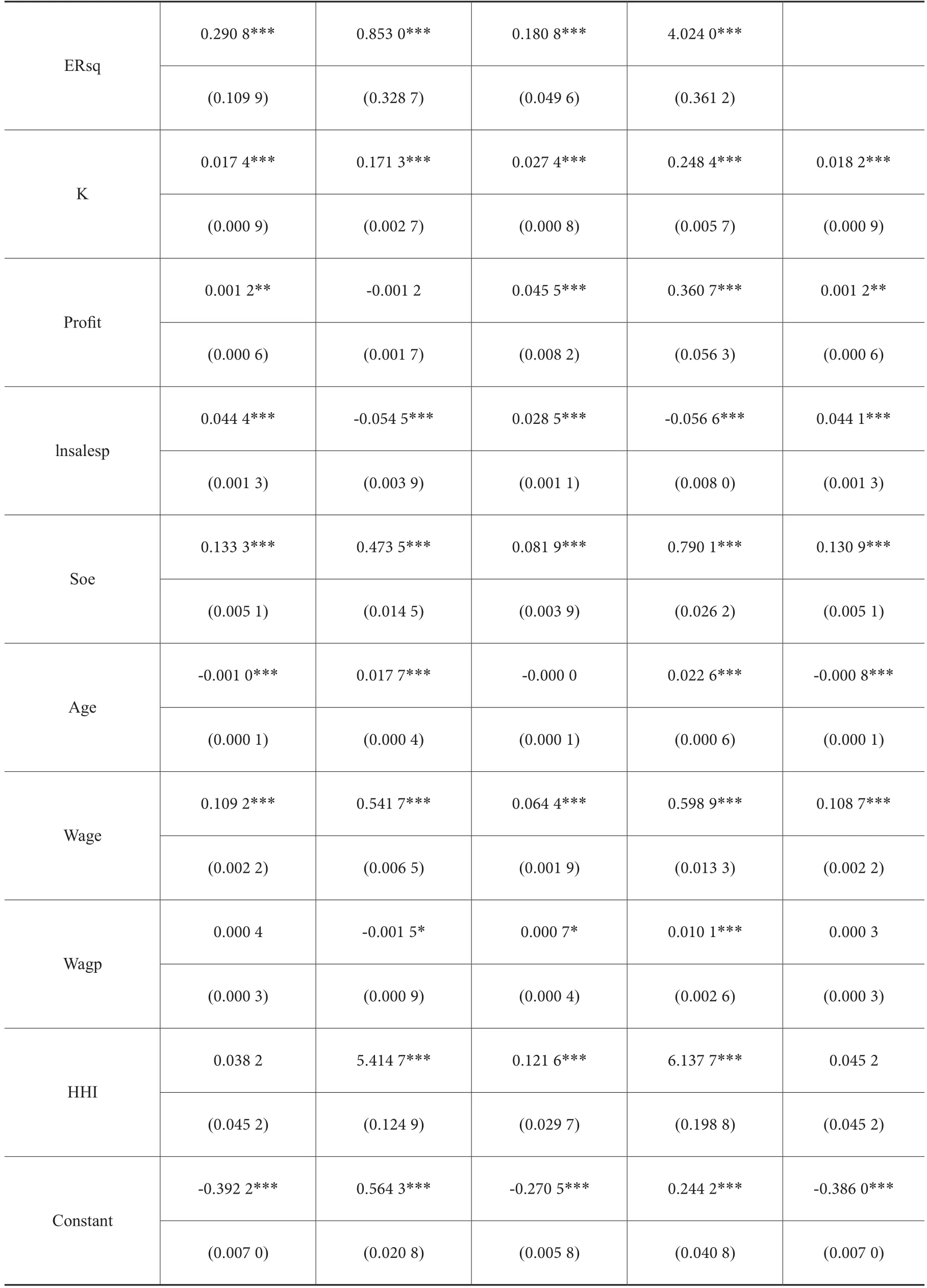

为了进一步深入考察环境规制对就业的可能作用机制,基于前面回归分析的公式(2),我们分别构造了环境规制与劳动力成本份额的交互项(Erw)、与高污染行业的交互项(Er1p)和与人力资本投资的交互项(er1tsp),旨在考察环境规制会否通过劳动力成本份额影响劳动需求、会否通过对不同(高与低)污染水平的企业的治污投入和人力资本投资(就业质量)影响就业 。表4列1、2中环境规制与劳动力成本份额的交互项的回归结果显著为负,说明劳动力的需求会随着劳动力成本占总成本比重的上升而减少,环境规制的就业效应被减弱。表4列5中环境规制与人力资本投资的交互项的回归结果为负,但在10%水平上是不显著的,表4列3中显示,环境规制与人力资本投资(人均培训支出)之间存在着一种U型关系,也就是说,初始微弱的环境规制会抑制人力资本投资,但是当环境规制强度达到一定程度之后,环境规制就会逐渐使人力资本投资增加。这是由于在环境规制较弱时,企业通过解聘一部分工人或减少员工培训支出来缩减成本。但是,当环境规制强度超过某个临界点以后,企业迫于压力就不得不进行技术创新,增加人力资本投资来获得与技术创新相匹配的劳动力,因此,随着环境规制力度的增强,企业的人力资本投资会逐渐增加。表4列4中环境规制与高污染行业的交互项也显著为负,也就是说,随着企业污染密集程度的上升,环境规制对就业的影响会减弱。这可能是因为:(1)在其他条件不变的情况下,高污染行业中的企业相对于低污染行业的企业治污支出更多,因而排挤了包括用工成本在内的生产性支出,使就业减少。(2)高污染行业中的企业面临更大的环境规制压力,更容易通过增加解聘率来降低生产成本,从而减少了就业。(3)高污染行业中的企业可能采取主动环保战略,如技术创新或清洁型生产而非末端治理的方式,技术创新提高了就业质量,相应地减少了就业数量。因此,高污染行业中的企业就业效应更弱。这一发现与陈媛媛(2011)的研究结论相反。④他们的研究发现企业的污染密集程度越高,环境规制的就业拉动效应越大。尽管我们的考察时段相同(2001-2007年),但是我们的结论相反。这可能是因为他们使用的是工业行业数据而与我们基于工业企业微观数据的结论存在差别。

表4 环境规制对就业的影响机制检验(1)(省级层面环境规制指标)

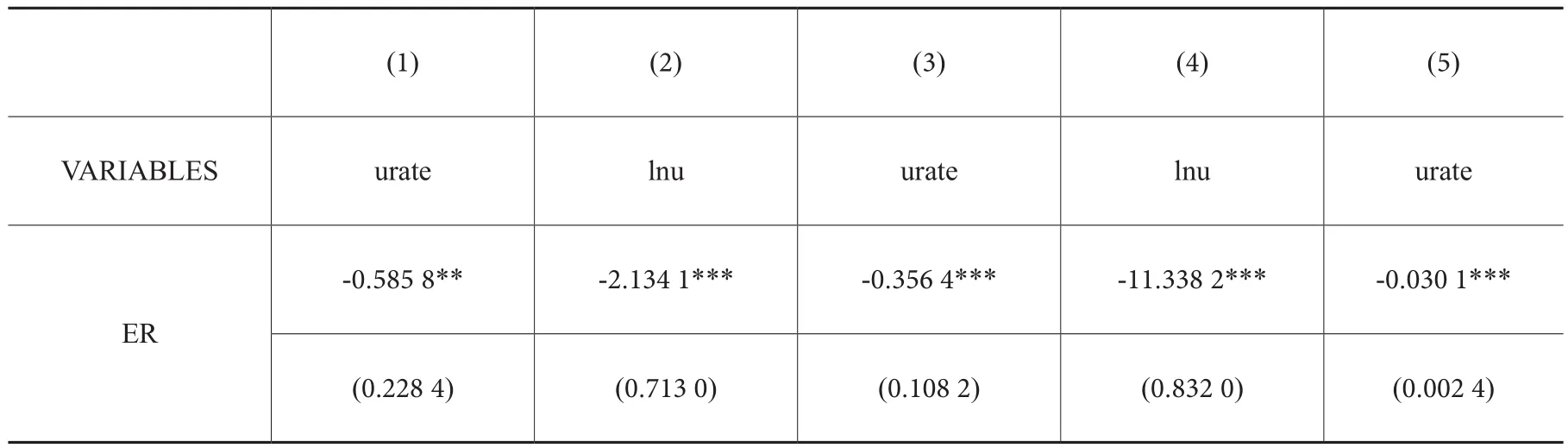

既然环境规制会影响企业人力资本投资(就业质量),我们使用了2004年经济普查数据,想进一步对此进行研究。因为2004年数据拥有企业员工培训和学历结构的信息,而在其他年份中则阙如。表5的回归结果表明,无论是环境规制强度的相对值(列1-4)还是虚拟变量(列5),环境规制与劳动力质量[大专以上员工人数水平值或相对值(员工中大专人数的比例)]之间存在着一种U型关系,也就是说,初始微弱的环境规制显著减少了高质量劳动力的需求,只是环境规制到一定程度后,才会促进企业增加对高素质劳动力的需求,这可能是企业应对日益增强的规制强度所采取的主动应对方式,即提高劳动者素质、促进技术创新使然。换言之,现有诸多研究证实了波特假设在中国的适用性,也就是说,随着环境规制强度增加会促进企业的技术创新⑤我们借助于规制指标相同、数据相同的另一个研究(2016)证实,环境规制可以促进企业技术创新,即波特假设成立。(刘和旺、郑世林等,2016),也会提高对与研发或创新相匹配的高素质人才的需求。

表5 环境规制对就业质量的影响机制检验(2)

(续表)

(续表)

五、结论和政策建议

本文利用省级层面的规制数据和中国制造业企业的合并数据,借助于Morgensternet al.(2002)的分析框架,从生产效应和需求效应两个角度检验了环境规制对企业就业的影响及其机制。研究结果发现:(1)环境规制强度对企业就业水平或就业增长率的影响表现出U型趋势,即,当起初的环境规制强度较弱时会降低企业的就业水平,但是当环境规制强度跨越临界点之后,就业会逐步增加。在所考察的时期,中国平均环境规制强度仍处于U型曲线的下降阶段。一旦越过拐点,可以实现环境规制与就业的双重红利。(2)随着企业污染密集程度和劳动力成本份额的提高,环境规制对就业的影响会减弱。(3)环境规制强度与就业质量[企业人力资本方面的投资或企业高素质人才的比例(员工中大专以上学历的员工比例)]之间存在着一种U型关系,即企业为了减少环境规制的遵循成本最终会通过技术创新或劳动生产率提升而增加人力资本投资或高素质人才的需求。本文的研究结论不仅为现有研究环境规制对就业影响的文献提供了来自微观领域的经验证据,而且还研究了环境规制对就业影响的机制。

从上述结论中可以得出如下的政策建议:

1.环境规制政策与就业(数量和质量)并不冲突。虽然环境规制起初可能会增加企业成本,通过规模效应减少就业,但当环境规制超过某一强度时,环境规制甚至能增加就业,提升就业质量。即,跨过了 U 型曲线的拐点就可以实现环境规制与就业的双重红利。在所考察的时期(1999-2007年),中国平均环境规制强度比较弱,还处于U型曲线的下降阶段,也就是说环境规制在这一时期对就业产生了抑制作用。换言之,在考察期,由于劳动力成本偏低,企业往往通过劳动力投入的调整来规避环境规制所带来的压力,较弱的环境规制不仅不能促使企业积极治污或减排,而且会使得就业减少。这就要求环保部门必须加强环境规制的力度,推动企业积极实施治污,同时也能拉动就业,实现环境规制和就业的双重红利。

2.环境规制与就业的双重红利实现需要一定的条件。通过适度的环境规制,引导和激励企业进行环保领域和生产领域的技术创新,加大人力资本投资,雇佣与研发和创新相匹配的高素质人才,以提高劳动生产率,实现环境保护与就业的双重红利。

3.实现企业治污方式的转变需要采取综合性措施。实现企业治污方式从末端治理到清洁生产方式的转变,除了适度的规制之外,还必须推动产业结构优化升级,走新型工业化道路,大力扶植清洁型新兴产业,在清洁型新兴产业中培育新的经济增长点。通过产业的升级效应,不仅能转变治污方式,还能增加就业和改善劳动力质量结构。

[1]胡宗义, 刘亦文.低碳经济的动态CGE研究[J]. 科学学研究,2010,28(10):1470-1475.

[2]陆旸. 中国的绿色政策与就业:存在双重红利吗?[J]. 经济研究, 2011(7):42-54.

[3]陈媛媛. 行业环境管制对就业影响的经验研究:基于25个工业行业的实证分析[J]. 当代经济科学, 2011(3):67-73.

[4] 张先锋,王瑞,张庆彩.环境规制、产业变动的双重效应与就业[J].经济经纬,2015(4):67-72.

[5] 穆怀中,范洪敏. 环境规制对农民工就业的门槛效应研究[J].经济学动态,2016(10):4-14.

[6] 李梦洁. 环境规制、行业异质性与就业效应——基于工业行业面板数据的经验分析 [J].人口与经济,2016(1):66-77.

[7] 施美程,王 勇. 环境规制差异、行业特征与就业动态[J].南方经济,2016(7):48-62.

[8] 李珊珊.环境规制对就业技能结构的影响——基于工业行业动态面板数据的分析[J].中国人口科学,2016(5):90-100.

[9] 闫文娟,郭树龙. 中国环境规制如何影响了就业 ——基于中介效应模型的实证研究[J].财经论丛,2016(10):105-112.

[10]王勇, 施美程, 李建民. 环境规制对就业的影响——基于中国工业行业面板数据的分析[J]. 中国人口科学,2013(3):54-64.

[11]聂辉华,江艇,杨汝岱.中国工业企业数据库的使用现状和潜在问题[J].世界经济,2012(5):142-158.

[12]张成,陆旸,郭路,于同申.环境规制强度和生产技术进步[J].经济研究,2011(2):113-124.

[13]聂普焱,黄利.环境规制对全要素能源生产率的影响是否存在产业异质性[J].产业经济研究,2013(4):50-58.

[14]李梦洁, 杜威剑. 环境规制与就业的双重红利适用于中国现阶段吗?——基于省际面板数据的经验分析[J]. 经济科学, 2014(4):14-26.

[15]李珊珊. 环境规制对异质性劳动力就业的影响——基于省级动态面板数据的分析[J]. 中国人口、资源与环境,2015, 25(8):135-143.

[16]刘和旺, 郑世林, 左文婷. 环境规制对企业全要素生产率的影响机制研究[J]. 科研管理, 2016, 37(5):33-41.Economic Growth, 2016, 21(4): 305-349.

[17]International Insititue for Labour. World of work report 2009: the global jobs crisis and and beyond[R].World of Work Report, 2009.

[18]Walker, Reed W. Environmental regulation and labor reallocation: evidence from the Clean Air Act[J]. American Economics Review Papers & Proceedings, 2011,101(3): 442-447.

[19]Morgenstern R D, Pizer W A, Shih J. Jobs versus the environment: an industry-level perspective[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2002,43(3):412-436.

[20]Bezdek R H, Wendling R M., Diperna P. Environmental protection, the economy, and Jobs: national and regional analyses[J]. Journal of Environmental Management,2008, 86(1):63-79.

[21]Belova A, Gray W B, Linn J, et al. Environmental regulation and industry employment:areassessment [J], US Census Bureau Center for Economic Studies Paper, 2013, No. CES -WP-13-36.

[22]Shimer R.A framework for valuing the employment consequences of environmental regulation[R]. Working Paper,2013 .

[23]Berman E, Linda T M B. Environmental regulation and productivity: evidence from Oil refineries[J]. The Review of Economics and Statistics, 2001,83(3): 498-510.

[24]Gray W B, Shadbegian R J, Wang C B, Meral M. Do EPA regulations affect labor demand? Evidence from the pulp and paper industry[J]. Journal of Environmental Economics and Management,2014(1):188-202.

[25]Cole M A,Elliott R,Wu S S.Industrial activity and the environment in China: an industry-evel analysis[J].China Economic Review, 2008,19(3):393–408.

[26]Kahn M E,Mansur E T. Do local energy prices and regulation affect the Geographic Concentration of Employment? [J].Journal of Public Economics,2013(101): 105-114.

[27]Sen A, Acharyya R. Environmental standard employment: impact of productivity effect [J].Environment andDevelopment Economics,2012,17(2):207-225.

[28]Grenstone M, List J A, Syverson C. The effects of environmental regulation on the com-petitiveness of U.S.manufacturing[R]. National Bureau of Economic Research,2012, No.18392.

[29]Lnoie P, Patry M, Lajeunesse R. Environmental regulation and productivity: new finding on the Porter hypothesis[J]. Journal of Productivity Analysis, 2008,30(2):121-128.

[30]Biorn E, Rolf G,, Arvid R. Environmental regulations and plant Exit[J]. Environmental and Resource Economics,1998,11(1): 35-59.

Abstract: Based on China's industrial database datum, this paper empirically examines whether and how environmental regulatory stringency affects the employment of enterprises from production side and demand side in the theoretical analytic framework of Morgenstem. The study fi nds that the environmental regulatory stringency has a U-shape in the employment of enterprises, namely, the employment of enterprises gradually increase with the increase of regulatory stringency, however, when environmental regulatory stringency increases to a certain extent employment of enterprises will decline. Further study fi nds that environmental regulation will weaken the impact on the employment with the more pollution-intensive industries and the rising of the labor’s costs. Moreover,the appropriate environmental regulation will promote the investment of human capitals and the employment quality more than compensates for the cost of compliance to improve the productivity of enterprises. These results show that the more stringent and properly designed environmental regulation leads to double dividend between environmental protection and employment of enterprises.

Key Words: Environmental regulation; Industrial enterprises; Employment; Double dividend

〔执行编辑:李春涛〕

How Does Environmental Regulation Affect Employment:An Empirical Research Based on Micro Data in China

LIU He-wang, PENG Shu-yi, ZHENG Shi-lin

(Business College , Hubei University, Wuhan 430062,China)

F069.9

A

2095-7572(2017)05-0005-16

2017-7-20

国家自科基金面上项目(71573272);国家社科基金一般项目(12BJL040)。

刘和旺(1972-),男,安徽安庆,经济学博士,教授,博导,研究方向:产业经济学、新制度经济学;彭舒奕(1993-),女,四川遂宁人,湖北大学在读硕士研究生,研究方向:产业经济学;郑世林(1975-),男,山东日照人,中国社会科学院数量经济与技术经济研究所,副研究员,研究方向:产业经济学、技术经济学。