数学史在数学教学过程中的有效整合方式*

☉重庆合川中学校 唐义恒

☉重庆第八中学校 杜 懿

☉重庆市教育科学研究院 张晓斌

数学史在数学教学过程中的有效整合方式*

☉重庆合川中学校 唐义恒

☉重庆第八中学校 杜 懿

☉重庆市教育科学研究院 张晓斌

20世纪70年代以来,数学史的教育功能逐步受到世界各国教育领域人员的高度重视,特别是HPM(数学史与数学教学关系国际研究小组)的正式成立标志着数学史与数学教育关系已成为一个独立的学术研究领域,其研究内容涉及数学教育取向的数学史研究、基于数学史的教学设计、历史知识在课堂中的运用等.进入21世纪以后,世界上许多国家先后进行了中小学数学课程改革,我国亦在其中,此次改革的一个重要方面就是注重数学文化与数学教学的有机整合,将数学史融入数学课程,增强数学学科的人文价值,使学生在学习数学知识、技能、思想方法的过程中了解数学发展的历史和未来.我国数学大师吴文俊先生曾说,数学教育与数学史是分不开的.数学方法论专家徐利治先生也认为,数学哲学、数学史与数学教育的结合是数学教育改革的一个重要方向.数学教育专家宋乃庆教授则提出数学史与数学教育相互需要、相互依存、不可分割.2003年4月颁布的《普通高中数学课程标准(实验)》明确给出了数学文化的内容标准.《义务教育数学课程标准(2011年版)》“第四部分实施建议的教材编写建议”中提出“数学文化作为教材的组成部分,应渗透在整套教材中……以及数学发展史的有关材料,帮助学生了解在人类文明发展中数学的作用,激发学习数学的兴趣,感受数学家治学的严谨,欣赏数学的优美.”截至目前,我国共成功举办了数次数学史与数学教育及数学文化论坛学术会议,有关数学史与数学教育、数学文化的专栏、刊物等也如雨后春笋,呈现比较良好的发展趋势.但是由于国内关于这一方面的各项研究开展的时间不长,因而其中也存在一些值得商榷的问题,比如,呼吁在数学教学中融入数学史的各类文章、书籍层出不穷,但对于数学史“高评价,低应用”的现象依旧普遍存在;多数文章只是在理论层面讨论数学史的教育功能及其意义,对于具体操作办法几乎是避而不谈;各类研究课题的范围大多集中在大学阶段和高中阶段,针对初中阶段与小学阶段数学史教育的研究数量甚微;关于一线数学教师把教材中的数学史内容体现到课堂教学中的实际现状的研究,几乎是一片空白;等等.基于以上情况的讨论,本文拟给出以下几种具体的操作方式,旨在抛砖引玉,以期有更多的、更有效的数学史与数学教育整合的方式产生.

一、“历史推导过程的重演”方式

教学流程:提出问题→重演历史→归纳总结→形成结论→结论运用.

具体操作:第1步,教师在教学开始时先设置问题情境,经过初步分析和推敲,提出本节课需要解决的问题;第2步,教师向学生介绍与这个问题相关的历史背景,呈现历史上对这个问题的思考与解决方法;第3步,学生在教师的引导下进行总结;第4步,让学生形成对这个问题的正确认识,得到结论;第5步,运用结论解决其他相关问题,以加深理解.

教学案例:一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0)求根公式的推导.

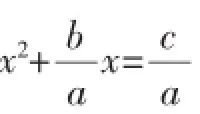

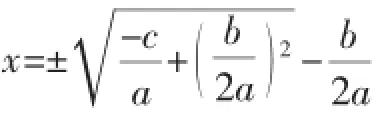

在当前的教科书中,是利用配方法推导出ax2+bx+c= 0(a≠0)的求根公式的:

然而在代数学发展的初期,许多代数问题是利用几何知识来解决的.下面我们重现古埃及推导一元二次方程求根公式的方法.首先提出如下问题:一个正方形与另一个以此正方形的边为长的长方形(宽为b)面积之和为c,求此正方形的边长.

由于尼罗河的定期泛滥,土地测量人员不得不多次丈量土地,久而久之,即形成了利用“出入相补”原理推导一元二次方程求根公式的方法.

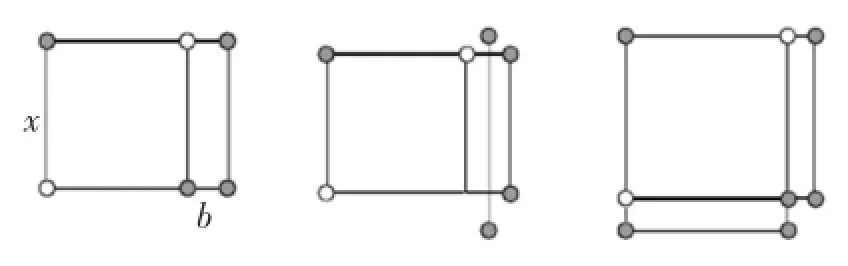

图1

进行如图1所示的操作,将长方形分割为两个相等的小长方形(中图),把其中一个小长方形放到正方形的底端(右图),然后在右下角补上一个边长为的小正方形,可得到一个边长为x+的大正方形,其面积为c+,由此求出若把上述问题看作一个代数问题,则有x2+bx=c,即x2+bx=c的解为x=

特点分析:“历史推导过程的重演”方式是以历史为背景,以大量史料为依据,对教学内容进行分析、提炼、归纳、提取结论.这是数学史融入数学教学的常用方式,它比较简单、便捷,有很好的故事性和情趣性.学生在历史故事中略作思考,通过归纳,便可得出结论.这一方式作为对理性抽象的数学课堂的一种调节,完全符合人文和科学相结合的时代要求.

二、“历史矛盾观点的辨析”方式

教学流程:提出问题→呈现历史矛盾观点→进行辩论→形成结论→结论运用.

具体操作:第1步,教师在教学开始时先设置问题情境,经过初步分析和推敲,提出本节课需要解决的问题;第2步,教师向学生介绍与这个问题相关的历史背景并提供相关的文献,呈现历史上对这个问题的思考及相矛盾的观点,让学生形成强烈的思维冲突;第3步,学生静心思考后进行辩论,在学生辩论的过程中,教师可以从思维上引导学生,并可变换立场,使辩论均衡,最后慢慢让全班的立场都站到正确的或更具优势的认识上;第4步,师生一起总结出正确的观点,形成结论;第5步,运用结论解决其他相关问题,以加深理解.

教学案例:负数教学.

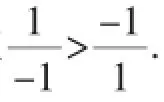

尽管负数及其运算法则在16世纪就已经产生,但直到19世纪,数学家仍然不用负数.在他们看来负数是荒谬的,一个小于0的“数量”表示什么?数学家因为找不到负数的对应物,而不能理解它,但他们又无法否认负数在形式推导上是正确的.所以,有的数学家虽在思想上不承认它,但仍然让它参与数量运算.数学家之所以迟迟不能接受负数,是因为当在数轴上表示数时,仅仅认为数具有大小关系,而忽略了数在数轴上又表现为一种顺序关系;不仅在数轴的正向有顺序关系,在数轴的反向也具有顺序关系.数学家只有在用负数表示亏损或负债时,才能理解负数的现实意义,才能认识到数在另一个方向上也有大小和顺序,才承认负数是客观存在的数.因此,部分学生在学习负数时也会产生同样的“认知障碍”,而帮助学生顺利跨越这个“认知障碍”就成为教师教学的一个重要任务.

特点分析:辩论是该模式中不可缺少的环节,是达到意义建构的一个重要手段.采用“历史矛盾观点的辨析”方式进行教学,使学生在辩论的过程中逐步养成敢于质疑、善于交流、乐于合作的科学学习态度,从而能够更加清晰地认识问题的本质.事实上,这种教学模式对师生的要求都很高,操作难度也很大.它既要求教师能够深刻领会先哲的观点,特别是“错误观点”;同时又要求学生具有较高的科学理性和思辨能力,让学生认识到,错误中也有合理性,正确只是更具优越性,科学理论永远是不断向前发展的.

三、“历史假说猜想的验证”方式

教学流程:提出问题→呈现历史假说或猜想→进行实验→分析与论证→形成结论→结论运用.

具体操作:第1步,教师在教学开始时先设置问题情境,经过初步分析和推敲,提出本节课需要解决的问题;第2步,提供历史上对这个问题提出的假说或猜想;第3步,根据假说或猜想,提出方案,进行实验操作并记录数据;第4步,对实验数据进行分析与论证;第5步,教师引导学生形成正确的结论;第6步,运用结论解决其他相关问题,以加深理解.

教学案例:勾股定理的教学.

为了使学生理解并能用多种方式证明勾股定理,教师首先简单介绍勾股定理的历史背景,然后以小任务的形式让学生明确整个实验的具体操作流程.

任务一:教师向学生介绍古希腊数学家毕达哥拉斯发现勾股定理的故事,给学生展示出“朋友家的地板图”,在图中选择一个直角三角形,以这个直角三角形的三条边各自为边向外侧画正方形(假设基本单位长度为1),让学生分别计算出这三个正方形的面积,并分析它们之间的数量关系.

任务二:每组学生拿出事先准备好的几个大小不同的直角三角形,计算两直角边长的平方和、斜边长的平方.将得到的数据列表,猜测两直角边长与斜边长之间的数量关系.

任务三:任务二中所得猜测“直角三角形两直角边的平方和等于斜边的平方”对于所有直角三角形是否都成立呢?教师通过几何画板向学生进行验证展示.

任务四:教师给出“赵爽弦图”和“总统证明图”,让每组学生思考并补充证明过程,然后选择几组进行展示说明,此举目的在于渗透割补思想.

任务五:教师给出“达芬奇证明图”和“青朱出入图”作为课后思考,以加深学生对勾股定理和割补思想的理解.

特点分析:“历史假说猜想的验证”方式是很好的过程体验式教学方式.实验过程中蕴含了大量的数学思想与方法,这些数学思想与方法会对学生数学素养的提高起到积极、有效的作用.但其教学过程可能比较费时、费力,它要求对应的数学史内容本身具有深刻的思想和方法,因此教师必须在课前进行充分准备,深入了解历史事件,并在尊重历史事实的基础上,做出合理取舍,设计出符合中学生思维和认知水平的教学方案,这对学生能力和素质的提高具有积极意义.

将数学史融入数学课程,尤其是融入日常课堂教学中,发挥数学史的育人功能,挖掘数学史的教育价值,是数学课程改革的一项重要任务,也是一个系统工程,需要数学史家、数学教育家、教材编写者和广大一线数学教师的共同努力才能完成.以上仅是我们对数学史有效融入中学数学教学过程的一点拙见,还有一些考虑不周之处,恳望各位专家、同仁给予批评指导,对此不胜感激.

1.汪晓勤,张晓明.HPM研究的内容与方法[J].数学教育学报,2006(2).

2.中华人民共和国教育部制订.普通高中数学课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.

3.中华人民共和国教育部制订.义务教育数学课程标准(2011年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2012.

4.李春兰.数学文化研究与传播——“第四届全国数学文化论坛学术会议”综述[J].数学教育学报,2015(1).

5.李文林.数学史概论[M].北京:高等教育出版社,2002.

6.刘超.负数的历史及其启示[J].中学生数学,2009(5).

7.汪晓勤,韩祥林.中学数学中的数学史[M].北京:科学出版社,2002.

8.朱凤琴,徐伯华.数学史融入数学教学模式的国际研究与启示[J].数学教育学报,2010(3).

*本文系重庆市教育科学“十二五”规划2015年度重点课题“数学课堂教学中自主学习实施途径与策略的研究”(课题批准号:2015-JC-009,课题负责人:魏云楼)的阶段性研究成果.