透过贾斯帕问题解决系列辨析地理锚点问题

——关于地理核心素养“综合思维”的再思考

邱鸿亮 徐炫清

(华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

透过贾斯帕问题解决系列辨析地理锚点问题

——关于地理核心素养“综合思维”的再思考

邱鸿亮 徐炫清

(华南师范大学 地理科学学院, 广东 广州 510631)

探究性学习是实现地理核心素养“综合思维”内化的主要方式,它通过在探究性学习过程中对系列问题的解决来实现。本文溯源上个世纪90年代美国CTGV小组设计的“贾斯帕问题解决系列”成功案例,通过辨析引起性问题、本质性问题、联结性问题和外延性问题四类常见的锚点问题,从地理锚点问题的组织应用视角探讨地理核心素养“综合思维”的内化过程。

探究性学习;贾斯帕问题解决系列;锚点问题;综合思维

近年来,学生发展核心素养成为我国基础教育改革的热词。2016年9月13日中国学生发展核心素养研究成果发布会在北京师范大学举行,会议阐释过去3年的相关研究成果概况,并对学生发展核心素养的内涵、表现、实践、评价等多方面进行概述,基本确定我国学生发展核心素养的总体框架:文化基础、自主发展和社会参与。在学生发展核心素养的总框架下,作为子框架的学科核心素养的研究也取得巨大进展,中学地理核心素养业已确立其基本内核:人地观念、综合思维、区域认知和地理实践力(有学者认为地理核心素养内涵是“地图技能、空间视角、综合思维和人地观念”[1],“地图技能”是“地理实践力”之一,而“空间视角”是“区域认知”的重要方面)。中学地理核心素养是基于地理学科特点对学生发展核心素养总框架的延伸和应用,强调学生通过对地理学科知识能力学习促进个人终身发展和社会发展。作为地理核心素养基本内涵之一,综合思维是区域认知和地理实践的基础,也是理解人地观念的重要思维工具。那么,如何促进中学生的地理综合思维发展?传统的讲授型课堂已经普遍被证实在思维建构发展方面是低效的,直面情景问题的探究性学习课堂则因为较高的参与性、体验性与生成性而被普遍接受,特别对于探究性学习的典型——抛锚式教学(Anchored Instruction)更是家喻户晓,它是约翰·布瑞斯福特(John Bransford)领导的CTGV小组(The Cognity and Technology Group at Vanderblit)在温特比尔特大学提出的一种典型的认知建构主义教学方法,贾斯帕问题解决系列(Jasper Problem Solving Series)就是其中一则较为成功的案例,它主要是以录像媒体的形式向受教学生呈现贾斯帕在12个历险情境故事中所遇到的问题,即为锚点,引导学生综合分析解决问题,同时也为师生共同参与整合数学、科学、历史等跨部门知识提供契机[2]。贾斯帕问题解决系列案例取得巨大成功,先后有不少学者深入探究贾斯帕系列的教育内含和外延,此前有王文静的《贾斯珀系列概览——建构主义教学模式案例研究》[3],游安军的《贾斯珀系列的课程设计特点及其启示》[4]等,现有研究主要从贾斯帕问题解决系列的案例设计的视角进行分析,但对于贾斯帕问题解决系列的关键——锚点问题(anchor problem)1锚点问题(anchor problem)意指在情景问题教学中对教学发展起着定位定向作用的探究问题,其功能包括导入、迁移、拓展等方面。,相关研究则比较缺乏,贾斯帕问题解决系列案例的成功正是其基于系列有意义的锚点问题的解决实现学生综合思维的发展。本文溯源上个世纪90年代风靡美国的CTGV小组所设计的贾斯帕问题解决系列的理论原则,从地理锚点问题与地理核心素养“综合思维”关系的视角进行探讨,辨析四类典型锚点问题,一方面为地理核心素养“综合思维”的理论实践提供参考,另一方面为当下科学探究课堂良性发展提供有益借鉴。

一、引起性问题:综合思维活动的触发点

综合思维并不能自然而然地在教学过程中自发产生,只有具备概念解构、迁移和应用的情景要求(甚至跨学科)才能触发综合性思维活动,这也是解释综合思维在地理思维中举足轻重的原因(地理现象的空间综合过程对思维综合性提出严格要求)。建构主义学派认为,去情境化的教学是造成学与用脱节的根源,学习的最终结果应该是能够解决现实情境中的问题[5],故抛锚式教学的起点应该是包含问题的真实情境。由于每个人对情境的认知角度不同,教师需要设计特定的问题对学生进行思维导向。所谓引起性问题,既包括真实的问题情境,又是情境中遇到的原始问题,是学生新旧认知连结的起点。课堂开始前,学生的思维处于待激活状态,一个真实有趣的情境创生能迅速引起学生的注意,激发学生的探究热情,将学生的思维引入预设的学习环境中。显然,引起性问题是触发思维跨越活动的契机,即情境问题催生对综合思维的客观需求,但是不同引起性问题在思维引入方面有所差异。

封闭型引起性问题是一线课堂最为常见的类型,此类锚点问题简单直观,且有确定性答案。教师只需提供直观的图片、视频或音频,给学生直观的感受,唤醒其已有经验和认知,引入教学主题。例如学习“河流地貌的发育”一节时,教师给学生播放长江沿河景观视频,让学生回想起自身旅游所见等,进而联想初中阶段学习的长江的相关知识,此时学习情境已经生成。这时教师及时抛出问题——“同学们知道视频里面播放的是我国哪个流域的壮美景观吗?”“还记得长江上中下游的分界点吗?”“长江上中下游沿岸地貌是否相同?”,学生只需结合影片、调动已有知识便能轻松回答以上问题,且答案多是封闭性的确定回答。类似的情境问题在学习与河流其他相关的知识点时均可模仿应用,应用面广,强调问题的直观性,能较快进入教学主题,特别适用于学情较差的学生群体,但也可能因问题过于简单导致学生的探索兴致下降。

与封闭型引起性问题有所不同,开放型引起性问题答案是多元的、开放的,而且能反映学生一定的认知梯度(开放型引起性问题的不同回答反映出不同的思维准备水平)。例如学习“太阳对地球的影响”一节时,教师可提出问题——“假如没有太阳,地球会变成什么样?”这是一个包含假设情境的问题,该情境问题可刺激学生思维的活跃,促使他们从不同的角度寻找答案,诸如“没有光照”、“气温很低”、“植被不能生长”、“太阳能热水器不能使用”等,教师无需对学生的回答加以矫正,只需进行归纳概括即可顺利引出下一步探究性学习重心——本质性问题的探讨。相比之下,开放型引起性问题更适合地理学科特性——综合性,开放型引起性问题需要学生从不同角度思考问题,发散性明显,有时甚至需要跨学科的思考,如牵涉到海陆热力性质差异的开放型引起性问题时学生需要迁移物理学的比热容知识。因此,开放型引起性问题更利于综合思维的发展,但在教学秩序的组织上,它的教学管理难度要比封闭型引起性问题要大。

二、本质性问题:综合思维的纵向发展

综合思维并不只是知识概念在现象学上联系,过多停留在对知识概念的具体组织、实际应用容易导致学力低下的简单化的恶果,综合思维需要高阶的认知运算模式,即综合思维的纵向发展,这正是重视探究性学习的本质性问题的原因。本质性问题奠定知识单元的探究性学习总体发展方向,具有相当的推理性和复杂性,其问题属性贯穿于组成知识单元的系列知识概念之中,对本质性问题的回答实际上就是各个知识概念的系统化推理过程,也是零散知识概念的整体建构过程。

本质性问题在综合思维发展过程中非常重要,它直接决定了综合思维在多角度运算演进时不至于偏离教学大纲。问题解决型的探究性学习不同于传统的程序性学习,探究性学习以其丰富的生成空间著称,也就是说,在探究过程中任何指向的认知结构都有可能实现,有的可能是学科知识逻辑主导的认知结构生成,有的可能是学生经验逻辑体系的扩充发展,有的可能是学科外延的其他部门知识的子技能(subskill)2子技能(subskill)是相对于主要问题解决所衍生的主要技能而言的一种附带性能力,它在主要问题的解决过程中被间接地习得,如合作交流能力、动手实践能力等,详见:Congnition and Technology Group at Vanderbilt. The Jasper Experiment: an Exploration off Issues in Learning and insturctional Design[J]. Educational Technology Reasearch and Development, 1992(40):65-80.的完善等,探究性学习越是深入,学生所内化的知识能力的维度就越丰富,正如所说的那样,“学生回答错误其实只是因为回答到了另一不同方面”,学生所习得的与教师所期待的相去甚远,不能因为学生在某一问题上所犯的错误而忽视了其在实践能力方面的锻炼提高。因此,有不少一线教师发出关于“问题探究性的教学不知何去何从”的疑惑,特别是现在“教师本位”课堂让位于“学生本位”的趋势背景下,学生的主体性得到日益充分的发挥,随之而来就是课堂教学生成效果多元取向情况,如何在保护学生自主学习、自由发展的热情基础上确保基本教学目标的实现是值得我们深思的问题,这也是落实国家课程标准的需要。显然,探究性学习的发生与发展均以问题解决为基础,复杂的现实背景下的有意义问题的解决促成了学生各方面能力的全面发展。教学目标可以被理解为某一种需要的能力,这种能力的习得也理应通过问题解决这一方式来实现,否则探究性学习课堂变成“四不像”的低效课堂。由于教学目标在认知方面的复杂性和推理性,其实现方式必然是通过复杂性问题的多角度解决进行,包括相关知识概念的推理过程等,这正是本质性问题所能解决的。

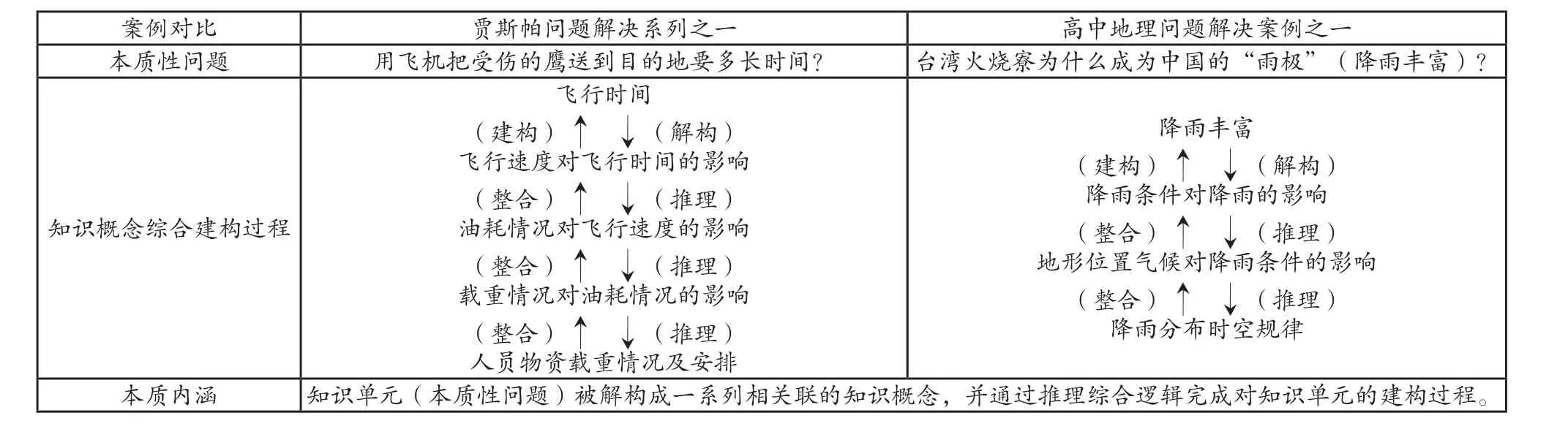

由于本质性问题是在系列复杂的推理综合过程中得以解决,构成知识单元的多个知识概念都会参与到本质性问题的解决过程中,而在这对应的问题系列之中,不同小问题的解决过程其实就是本质性问题的不同推理综合阶段,像贾斯帕问题解决系列案例中对问题复杂性的定义一样,每一个冒险环节(情景)都会涉及一个至少由14个推理步骤组成的问题(a problem of at least 14 steps)。因此,从这个角度看,本质性问题又可以称之为“元问题”,即是一个关于问题的问题,本质性问题应该具有这样的内涵:在本质性问题的属性框架下,一系列子问题(subproblem)得以产生,并且各子问题都对应着相应的知识概念属性,子目标(subgoal)的实现正是在于微观语境(microcontext)3. 微观语境(microcontext)与宏观语境相对,它侧重于宏观语境中的某一特定方面,如某一学科或某一知识概念,详见The Congnition and Technology Group at Vanderbilt.. Anchored Instruction and Its relationship to Situationed Cognition [J]. Educational Reasearcher, 1990(19):2_10.下的子问题的解决,子问题的解决系列反映着知识概念的整合建构过程[10],同时也是本质性问题的推理综合过程。如表1所示,对比贾斯帕问题解决系列案例中的本质性问题和地理问题解决系列中的本质性问题,我们不难发现其在深层内涵上的高度一致性。

表1 本质性问题解决案例对比

三、关联性问题:思维综合的跳板

贾斯帕问题解决系列在锚点问题的组织形式上进行巧妙设置,使得相应的知识概念能有机联合成为一个整体。“邦尼牧场的救援”是12个冒险系列经典故事之一,在该案例教学过程中,师生围绕“尽可能快速救援受伤的老鹰”这一主题展开交流讨论,锚点问题的讨论先后按照“时间计算”、“路程计算”、“载重与耗油量关系”等方面依次发展,前一问题的解决有赖于后一问题的解决,问题解决系列在推理过程中向下延伸,在这些问题的联结下,时间概念、空间概念和客体属性概念关系等方面在学生思维中逐步形成一个相互联结的思维综合体,在这一思维综合体模式下学生思维路线沿着复杂的现实条件指向的路线发展,在这一过程中,每一个知识概念都不是孤立存在的,而是以问题指引为跳板进行建构。这与我国当下普遍流行的“知识点”教学模式大相径庭,知识点教学实际上是生硬地把碎片化的知识装载在教学目标的“麻袋”中。

联结性问题有着丰富的理论渊源。赫尔巴特的“明了,联合,系统,方法”四步教学法实际上反映了联想主义的教育观,联想主义反映的是人的认知关注点在不同事物间进行的相似性迁移,人的学习在某种程度上也是在不断地联想应用过程中,这是我们思维建构的其中一种高效办法。但是,这样的相似性迁移并不是无条件地自动发生,从某一知识概念迁移到另一知识概念需要中间媒介,即跳板,毫无疑问在探究性学习的过程中联结性问题正是促成这种迁移的跳板。在前苏联教育家维果茨基(Vygotsky)看来,联想主义的学习方式并非真正意义的概念习得,联想主义只是解决了不同事物间的表面属性相似关系问题,但对于事物整体属性的把握并无裨益。以关于“降雨分布规律”这一板块的地理教学内容为例,很多学生对于“降雨条件如何影响降雨”和“哪些因素可以影响降雨条件”“这些影响降雨条件的因素有何分布规律”三个问题并不费解,但当把三个问题综合成“某区域降雨有何分布规律”时,很多学生便无所适从,这是学生综合思维低阶运算的结果,即仅仅停留在具体直接的联想主义形式上。但是只有当联想主义的概念属性能够脱离表面具体而进行抽象的有意义的运算时(仅能抽象运算只能代表一种形式逻辑运算,它还需要有意义的运行),思维中的真概念才真正开始形成,由此看来,作为跳板的联结性问题并不是简单的联想主义的媒介。维果茨基对联想思维的发展过程做了以下阶段划分:“联想复合思维”、“链式复合思维”以及“弥漫复合思维”[6],思维发展不仅在水平属性方向上延伸,而且还在思维具象——抽象的纵深方向上拓展,这意味着联结性问题不只是一个简单的知识概念在水平属性关系上的跳板,同时它也是促成思维纵向上升的跳板。联结性问题的功效可以用皮亚杰(Piaget)的“同化”与“顺化”理论[7]解释,人的整体思维结构在接受新事物时会以思维结构本身的特点对新事物进行编码,进而内化为思维整体结构的一部分,这就是“同化”,同化的过程就是联结性问题的解决过程;当思维结构遇到无法以既有的结构模式对新事物的属性进行编码内化时,这是人的思维结构便进行适当的改变以适应新事物的内化,这便是我们常说的思维突破或思维创新,即“顺化”,“同化”的过程就是在联结性问题解决系列基础上完成对本质性问题的解决。

四、外延性问题:综合思维的外延发展

美国CTGV小组的抛锚式教学开发以专门设计的12个历险故事为“锚”启动教学,但“锚”并非是教学的终点[8]。教学应该先围绕作为支撑物的“锚”组织,然后过渡到围绕学生自己生成的真实项目来组织教学[9]。根据维果斯基的最近发展区理论,教学是在学生现有水平和潜在水平之间(即最近发展区)搭建支架,当学生的思维能力在课堂探究中得到发展后,支架便可随之减少或撤消,学生将进入新的最近发展区,而外延性问题正是促成这一过程的关键。

所谓外延性问题可以是课堂锚点问题的深入探究,也可以是对情境问题的不同视角的解读,它产生于课堂探究中,与教师预设的学习主题既有联系又不重复,是课堂探究的拓展延伸。比如学习“水循环”一节,学生在课堂中探究了水循环的5大环节后,会对某一环节的发生机制产生探究兴致,比如影响海洋和地表蒸发的因素有哪些?地表植被有哪些水文效应,其对径流和下渗环节有什么影响?地表径流流量除了依靠降水补给,还有其他补给方式吗?此类问题旨在考察学生的知识迁移能力,它虽不在水循环一节的课标范围,但对于学生综合思维横向发展非常有利。综合思维的横向发展是在对于同一内涵但不同表现形式的类似问题解决基础上实现的(CTGV小组称之为“类似性问题”),这是综合思维整体迁移应用的表现,综合思维的发展不仅在于组成综合思维的概念元素的综合,还在于综合思维以综合体的总框架形式迁移到其他类似问题上的应用。

外延性问题的课堂模式对传统课堂而言是个极大的挑战。由于不同学生主体对知识的建构存在差异,提出的外延性问题(提出者极可能是教师,也可能是学生)也必将不同,故课堂难以像传统讲授型课堂那样向统一的方向进行。这时教师要转变其课堂角色,教师不仅是课堂引导者,而且更是课堂的监督者和学习者,掌握学生的思维迁移的过程并可适当给学生提出探究建议。当下不少教师存在这样一个偏颇认识:探究性学习倡导还课堂给学生等同于教师成为轻松的课堂旁观者。事实上,探究性学习对教师的角色提出了更高的要求,如果说过去传统的讲授型课堂要求教师掌握的是知识,那么当下现代的探究性课堂要求教师掌握的就是“元知识”——“一种关于知识的知识”,教师需要掌握更多关于知识的概念缘由和学习的过程理论等,只有这样教师才不至于在多维综合的课堂生成方向中不知所措。

地理核心素养“综合思维”反映的是一种有序的且有意义的思维方式,而不是一团被混乱组织关联起来的概念。能从多个角度思考解决问题只是地理核心素养“综合思维”的局部表现,能有根据且有逻辑地从多个角度思考解决问题才是地理核心素养“综合思维”的原形。引起性问题、本质性问题、联结性问题和外延性问题在学生综合思维发展过程中承担相应的不同任务,辨析这四类问题是我们进一步认识学生综合思维发展序列的基础。从某种程度上看,有根据且有逻辑的综合思维模式是一种有序高效的思维综合体,这有赖于对这四类在探究性学习中常见的锚点问题内涵的辨析和组织应用,CTGV小组的实验结果表明,锚点问题的合理组织(系列)可以通过锚点问题的有序解决实现综合思维素养的内化。

[1] 汤国荣.论地理核心素养的内涵和构成[J].课程·教材·教法, 2015(11)∶119-122.

[2] Congnition and Technology Group at Vanderbilt. The Jasper Experiment∶ an Exploration of f Issues in Learning and insturctional Design[J]. Educational Technology Reasearch and Development, 1992(40)∶65-80.

[3] 王文静. 贾斯帕系列概览——建构主义教学模式案例研究[J]. 全球教育展望, 2001(1)∶30-35.

[4] 游安军. 贾斯珀系列的课程设计特点及其启示[J].湖南教育,2004(05)∶ 17-18.

[5] 韩迎春. 建构主义教学思想与抛锚式教学[J]. 广东教育学院学报,2004(01)∶65-69.

[6] 维果茨基(苏).维果茨基教育论著选[M].余震球译.北京∶人民教育出版社,2004.

[7] J·皮亚杰,R·加西亚(瑞).走向一种意义的逻辑[M].李其维译.上海∶华东师范大学出版社,2005.

[8] 高文,王海燕. 抛锚式教学模式(一)[J]. 外国教育资料,1998(03)∶68-71.

[9] 韩迎春. 建构主义教学思想与抛锚式教学[J]. 广东教育学院学报,2004(01)∶65-69.