一三三五课改下教学

刘明娇

(辽宁省大连市庄河市高级中学 辽宁大连 116400)

一三三五课改下教学

刘明娇

(辽宁省大连市庄河市高级中学 辽宁大连 116400)

为了提高课堂效率,我校2012年开始实行一三三五课改,通过一个目标,三个原则,三个层面及五大环节来优化教学,提高课堂教学质量。

探究 导学案 重要性

为了响应学校的课改计划,我的具体做法如下:

一、精心编制高效导学案(课前案)

问题既是学习的起源,也是生成新知识的依据,又是掌握知识的手段。如何使知识问题化,问题层次化,情感潜移化。如何从身边的物理现象和实验现象入手,设置紧扣本节知识点并且同学们感兴趣的物理情景。这是编制导学案的关键。提出导入新课的问题适应学生的知识水平和认知结构,贴近实际生活。导学案的问题设置不要太多,三四个问题最适宜,所以要认真钻研教材,在熟练掌控教材和详细了解学生知识水平的基础上设置问题。就拿电磁感应习题课导学案为例。

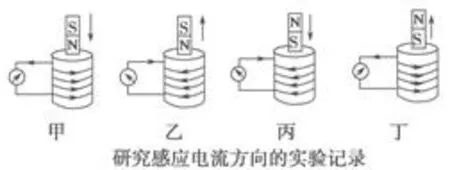

研究感应电流方向的实验记录你能得出什么结论?

1.探究感应电流的方向

1.1 实验探究

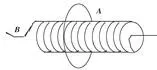

将螺线管与电流表组成闭合回路,分别将N极﹑S极插入﹑抽出线圈,如图1所示,记录感应电流方向如下:

图1

1.2 分析

甲乙操作方法内容逆时针(俯视)感应电流的磁场方向 向上 向下 向下 向上原磁场与感应电流的关系 相反 相同 相反 相同丙 丁N极向下插入线圈 N极向上抽出线圈 S极向下插入线圈 S极向上抽出线圈原来磁场的方向 向下 向下 向上 向上原来磁场的磁通量变化 增大 减小 增大 减小感应电流方向 逆时针(俯视)顺时针(俯视)顺时针(俯视)

想一想 比较甲﹑丙两种情况说明什么?比较乙﹑丁两种情况说明什么?什么情况下感应电流的磁场方向与原磁场的方向相反?什么时候相同?

2.探究下面习题。

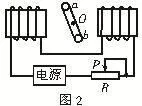

a.如图2所示,ab是一个可绕垂直于纸面的轴O转动的闭合矩形导线框,当滑动变阻器R的滑片P自左向右滑行时,线框ab将()

A.保持静止不动

B.逆时针转动

C.顺时针转动

D.发生转动,但因电源极性不明,无法确定转动方向

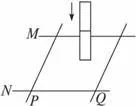

b.如图所示,光滑固定导轨M﹑N水平放置,两根导体棒P﹑Q平行放于导轨上,形成一个闭合回路.当一条形磁铁从高处下落接近回路时,则( )

A.P﹑Q将相互靠拢 B.P﹑Q将彼此远离

C.磁铁的加速度为g D.磁铁的加速度小于g

c.如图甲所示,A﹑B两绝缘金属环套在同一铁芯上,A环中电流iA随时间t的变化规律如图乙所示,下列说法中正确的是

A.t1时刻,两环作用力最大

B.t2和t3时刻,两环相互吸引

C.t2时刻两环相互吸引,t3时刻两环相互排斥

D.t3和t4时刻,两环相互吸引

d.如右图示,螺线管B置于闭合金属环A的轴线上,当B中通过的电流减小时, 则

A.环A有缩小的趋势 B.环A有扩张的趋势

C.螺线管B有缩短的趋势 D.螺线管B有伸长的趋势

3.你有什么启发?得到什么结论?

得出电磁感应的叛逆特点。然后引导学生利用电磁感应的叛逆性迅速解决上面习题。

二、授课(课中案)

我们学校的班级都已经根据学生的知识基础﹑兴趣爱好﹑学习能力﹑心理素质等进行综合评定,然后搭配成若干异质学习小组,通常6到7人,每个小组按成绩好坏编号1.2.3.4.5.6.7。有的小组还有自己的组名,组训。每个小组的集体荣誉感比较强,他们课堂上都尽最大可能的给自己的小组争光。所以在课堂上,我只要提出一个问题,学生都争先恐后的回答,第一题比较容易,所以尽量地给后几号的学生回答此题的机会。课堂问题基本围绕导学案,实行不同学生回答不同得分的原则。1号学生回答得一分,2号学生回答二分,3号学生回答得三分,4号学生回答得四分,这样,学习好的学生为了完善自己竭尽全力学习,而成绩一般的学生也拼命比学赶帮超,在这个过程中,每一个学生都得到了提高在课堂上注意小组合作交流,应调动每一名学生的积极性,让每一名学生都参与学习,不要成为几个尖子生的课堂。

每道题展示,点评,质疑之后最后总结阶段拓展学生的思维。得出电磁感应的叛逆特点。然后引导学生利用电磁感应的叛逆性迅速解决上面习题。最后学生总结,如果学生总结不到位,我再引导学生总结:电磁感应的叛逆性体现在四个方面:(1)体现在新磁场方向和原来磁场方向上。(2)体现在面积上。(3)体现在受力上。(4)体现在运动上。

作业划分,让组长督促每一个组员认真﹑保质保量完成作业,教师就多了7个小帮手。这个导学案在课前批改的时候我就给每个学生不同的赋分。还有单元测评,得A的每名学生加10分,得B的每名学生加7分,得C的每名学生加5分,得D的名每学生加2分,每个小组除了学习方面有加分之外,在德智体方面也有加分,每两星期一次汇总,一月一评比一次,用纪律﹑作业﹑问答﹑考试四项得分之和评出月冠军组,月亚军组,月季军组,拍照留念,登光荣榜,让学生一荣俱荣,极大增强小组凝聚力。

三、课后案

课后案应选择最一般﹑最具代表性和典型性﹑最能说明问题的题目,通过变式巩固,由浅入深,由此及彼,达到举一反三的效果。

追求课堂教学课后巩固的高效率,是每一个老师不断追求的目标,它是教学过程的最优化,教育效果的最大化,是师生完美配合的升华。

学生的个性是多种多样的,学生的发展也是多种多样。以往单一的课程结构只重视学生的统一发展,忽视学生个性的养成。因而,传统意义上的课程是一种压抑学生个性和创造力的课程。为了改变这种状况,新课程改革势在必行。