探析优秀写作学习者的策略使用

——社会文化途径

雷 霄

(华南理工大学,广州,510641)

探析优秀写作学习者的策略使用

——社会文化途径

雷霄

(华南理工大学,广州,510641)

摘要:写作策略一直是二语写作研究中的一个热门话题,也引起了很多国内外学者的关注。本文将从社会文化理论角度阐释英语专业优秀写作学习者的写作策略,这种社会文化途径强调介入资源在策略使用中的重要性。研究数据来自我国华南某重点高校英语专业六名优秀写作学习者的面谈,结果表明他们在写作活动中使用了四种写作策略:实物介入、规则介入、社区介入和角色介入。他们策略使用中的其他特征包括介入资源的多样性,资源的个性化使用和提高语言知识与写作能力的共同目标。最后作者还对写作学习者如何更好地使用写作策略提出了建议。

关键词:优秀写作学习者,社会文化理论,写作策略

1. 引言

能写出好的英语文章一直是很多英语学习者的梦想,但是,由于写作对作者的语言功底和技巧方面要求都较高,毕业时能真正写出好文章和具备较高写作能力的学生并不多。国内研究者们从多种角度展开英语写作研究,帮助学生攻克难关(相关研究综述详见秦朝霞 2009;王立非、孙晓坤 2005)。写作策略在写作研究中占据显要地位,对写作者能力的提高有很重要的意义,但是目前从社会文化理论途径探索写作策略的研究还很少,本文将采用这种途径剖析成功写作学习者的策略使用,希望能使广大的英语学习者从中受益。

2. 从传统认知理论到社会文化理论框架下

的写作策略研究

写作策略研究起源于写作领域中的过程法研究(The Process Approach)。过程法认为写作是“非线性、探究性、生成性的一个过程,是写作者根据要表达的意思产生和组织观点的一个过程”(Zamel 1983: 165),在这个过程中,写作者会使用多种策略,例如计划、回顾、监控、想点子、修改等,策略的使用构成了写作过程,对策略的研究也成为剖析写作过程的一部分。指导策略研究的认知理论框架主要有Flower 和 Hayes(1981)的写作过程模型,Bereiter 和 Scadamalia(1987)的知识陈述模式和知识转化模式及Grabe和Kaplan(1996)的交际能力在写作中的应用模式。

近年来随着对认知本质的深入了解,人们逐渐认识到上述策略研究及其认知理论模型中存在的问题,包括:(1)认知和环境之间的关系被界定得太狭隘,他们被简单地认为是刺激和反应的二元关系,是相互独立存在的,但是社会文化心理学对二者关系的研究(Center for Activity Theory and Developmental Work Research 2007; Cole & Engeström 1993; Engeström 1987,1999)表明,认知是分散在媒体文化中,分散在社会和时间中,认知和环境是辨证存在的,是你中有我,我中有你。(2)上述认知理论模型模拟计算机信息处理技术,局限于对大脑内部认知机制的研究,但人的思维不仅包括大脑的信息处理,人是用整个身体思考的。现代神经学(Miller 2000; Schwartz & Begley 2002; Varelaetal. 2000)研究表明人类能以独一无二的方式认识世界是由他们独特的身体结构(包括大脑)决定的,例如人们发明的各项科学仪器就是人的各项身体机能的延伸。因此,人的认知研究(包括策略使用)应以人为本,而不是以大脑为本。(3)上述认知理论模型对环境的定义也不够全面,他们所总结的环境因素(例如参与者、作者周边环境、任务、题目等)远不能描述每一位作者写作过程中动态、多样的环境。Casanave (1995)认为写作环境包括三个层面:局部的、历史的和交互的;van Lier (2004)提出了语言学习的生态环境概念,认为环境应包括从宏观到微观的过渡,包括时间和空间中物质、社会和符号的能供性。

为了解决上述问题,研究者们(Lei 2008; Prior 1998,2006; Yang 2014)开始从社会文化理论视角再认识写作过程和写作策略。社会文化理论认为人的认知最初都是在外部活动中形成,随后才可能转移至内部,成为认知;社会文化理论的重点是研究社会关系和文化制品在认知中的核心角色(Lantolf & Thorne 2006)。写作本质上是人类特有的一种社会文化活动,它不仅是关于文本和写作者的私人行为或者信息接收、表征、输出的流程,更是发生在特定社会背景下的社会活动,这个活动受到一系列社会文化工具的介入,例如纸、笔、电脑、字典等;它受到人的介入,包括写作者和他人面对面的交流或阅读他人作品时与作者跨越时空的交流;它还受到实践社区(community of practice)的介入,写作者通过写作(包括写作过程和产出的写作文本)参加到实践社区,和社区的其他成员交际,并逐渐成长为社区的核心人员;它也受到时间的介入,作品中沉淀了写作者多年的生活、阅读、学习等的经历(Prior 1998,2006)。实证研究也证明了写作是多种资源介入的过程。比如,Yang(2014)对两所加拿大学校三组学生合作写作中使用的介入资源做了一学期的跟踪研究,结果表明写作者的母语和文化背景、小组规则和二语水平对他们的写作活动尤其重要。Lei(2008)对两名高水平EFL写作者的研究表明他们的写作受到四种资源的介入:实物、规则、社区和角色。这些研究为我们认识和研究写作策略开创了一个新的途径,但是到目前为止利用这种社会文化途径探究写作策略的成果还不多,还有很多问题值得我们深入挖掘,本文的重点是进一步探讨优秀写作学习者的策略使用。

3. 研究设计

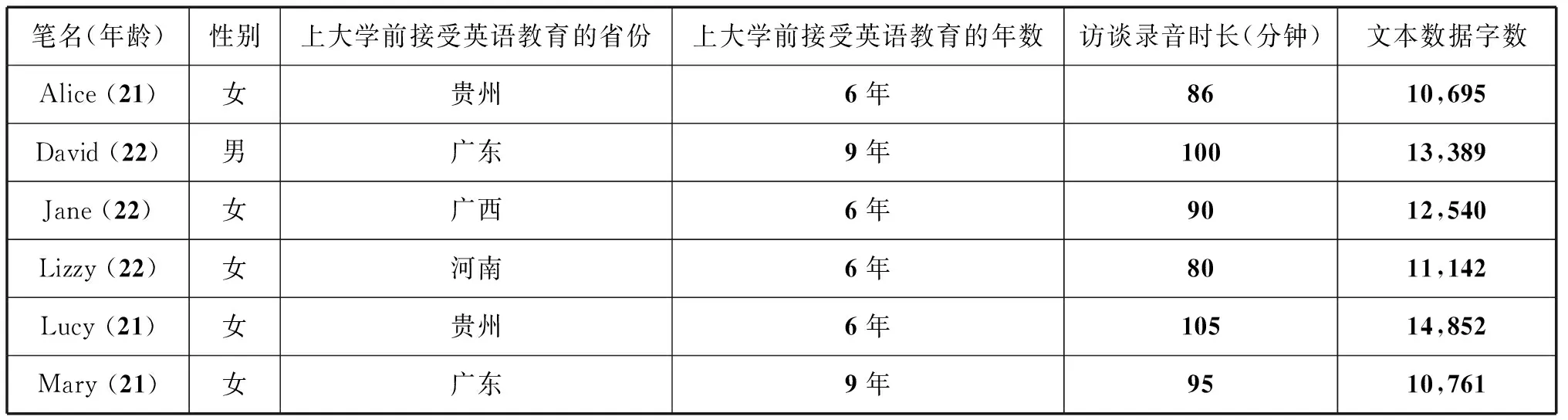

参加本个案研究的是华南某重点高校英语专业的六名学生,在数据收集时,他们就读三年级第二个学期。在过去两年多的时间内,按照学校英语专业学生培养计划,他们已经修读了一系列英语专业技能课程(包括听说读写等)和英语专业知识课程,写作是他们二、三年级的必修课。考虑到优秀学习者在以往策略研究中的重要性和价值,本研究将以优秀的写作学习者为研究对象。在选择参加者之前,笔者阅读了三年级全年级60位学生在本学期完成的三篇课程作文,共180篇,他们的写作老师分别从内容、结构、语言和风格、语法和基本写作技巧(例如)五个方面对这些作文进行过评价,这六名学生的18篇作文成绩一直都位于年级前15%,他们上学期末写作课程考试成绩也是年级前15%。

为了详细了解他们的写作策略,笔者采用了访谈、有声思维法(think-aloud protocols)、有提示回忆(stimulated recall)和过程日记(process log)四种方法共收集了约32万字的文本数据。限于篇幅,本文以访谈数据为分析对象,其他数据作为验证访谈数据的辅助材料,回答的研究问题是:“优秀写作学习者在他们学习写作的过程中使用了什么策略?”

访谈数据的搜集过程如下:笔者首先通过他们的写作老师和这六位学生安排了小组会议,告知他们本研究的目的、研究问题和方法。这六名学生都表示自愿参加,在文中的笔名分别是Lucy、Lizzy、Alice、Mary、Jane和David;他们年纪相仿,20岁出头,没有人去过英语国家,母语都是中文。上大学之前,他们在初中和高中都修过英文,英语都是必修课,每学年有160课时;其中Mary 和David还在小学学过三年英文。笔者和他们每个人约定了访谈的时间,访谈问题主要是关于写作经历、策略使用、写作作业撰写过程、写作评价标准等(具体问题见附件);访谈使用的是普通话,里面会夹杂一些英文单词和短语,在得到参与者同意之后,笔者为每一个访谈者录音,并把录音转化为文字,为了确保转录的质量,笔者还邀请每位参与者核实各自访谈的转录文字。访谈对象和数据的基本情况见表1:

表1 参加者的背景和数据信息

在分析数据时,笔者仔细检查每个案例,比较案例,对策略进行分类,分析每位参与者策略的使用,在下节中使用的摘录都是引自参与者的原话。

4. 结果与讨论

数据证实了Lei (2008)提出的四种写作策略类别,同时还发现了本研究和Lei (2008)研究中子类别的差异。但是由于本文的目的并不是要构建写作策略的新系统,而是对这种社会文化途径的策略研究有更深的探索和了解,笔者会着重阐述四种主类别,并没有把诸多子类别一一罗列,希望能达到既突出重点又简单扼要的目的。

4.1实物介入策略

数据表明参与者在他们的写作活动中策略地使用了四种主要实物:英语文学作品、网络、英语语言和汉语。所有的参与者都谈到英语文学作品,包括经典、现代、长篇、短篇,从十几部到上百部的文学作品,如何影响和帮助他们提高写作,每位参与者似乎都有使用文学作品之道,以Jane和Mary的回答为例:

读小说和小小说对英语学习非常有用……我经常把文中读到的好的表达和句子摘抄到笔记本上,有空的时间就看看,背会,然后在写作中用上。(Jane)

如果你只是读关于writing的书,里面只是编书人的看法,告诉你应该怎样写;如果你看了很多novels的话,每个大作家他的techniques都在里面,然后你就可以学到不同的techniques。(Mary)

Jane 通过阅读文学作品丰富自己的词汇和表达;Mary则把文学作品看成是不同作家展示写作技巧的范例,通过欣赏一个个鲜活的例子,读者可以品味和习得写作技巧。Alice还提到阅读文学作品能提高她的语感,借此提高写作能力。网络是参与者在写作活动中频繁使用的又一种重要工具。当被问及在写作活动中他是如何使用网络时,David说道:

在写作文之前,我都要先搜搜网络,网络上的信息很丰富,找到一些有用的资料。写的过程中,我还会使用网络字典,尤其是双语的,比如http://us.dict.cn,有时也会查thesaurus,或者用Google检查搭配是否合理。

Mary也提到写作前她会通过Google查单词、表达、写作素材,但是在写作过程中她很少使用网络,她喜欢坐下来一气呵成,不想网络干扰写作思路。Lizzy注意到网络虽然是写作中的一个强有力工具,但网络不能解决她写作中的所有问题:

有时网络字典给出的英文翻译并不是我想要的,和我输入的中文意思不般配,不能准确地表达我想表达的意思。有时我觉得我使用的搭配不够地道,但在网络上也找不到合适的。

参与者还谈论了很多他们在写作活动中如何利用英语的语言特征达到事半功倍效果。 例如Alice谈到她在选词造句时会尤其注意到:

有些词很可爱,有些很中性;有些句型很简洁,有些很无聊。在写记叙文时,我就经常用那些可爱的词……有些名词能做动词用,又简洁又易记,而且能传达很生动的形象,比如“water, trigger, color”等名词。上篇作文中我就写了一句 “My grandma’s cookies make my mouth water”,写完自己就笑了。

其他参与者也都有很多自己在英语语言方面的心得。Mary喜欢在写作中使用正式的文学词语,希望借此能提高自己文章的文学味道。Lucy在议论文中喜欢使用一些正式的连接语,比如:“to put all these reasons into a nutshell”, “there is no denying that...”, “I am strongly committed to the notion that...”等,使她的辩论更有逻辑和顺畅。Lizzy为了能在文中创造出很生动的形象,喜欢用短小精悍的行为动词。参与者的母语——中文——是他们写作中频繁使用的另一种重要心理工具。Lucy写议论文前喜欢用中文想清楚,并挑出关键词,然后再转成英文思维,她觉得自己中文水平比英文高,用中文可以想得更清楚、更有深度,并能弥补英文的不足。Jane有时也会在英文写作中使用中文,她还喜欢比较中英文不同的表达方式来防止自己使用中国式英语:

中文里描写一个人跑,可以用副词比如“快跑”“匆匆忙忙跑过”,如果我直接把他们翻译成英文,就会是“run quickly”“run in a hurry”,但感觉不够简洁、不够地道,这时我会倾向于用一个动词把动作和形态都抓住,我平时也会注意搜集这类动词,比如“scamper,scurry,rush”。

中英文的语言系统和承载的文化内涵都很不同,对这两者的比较和深层次的认识使Jane在写作中更游刃有余。

4.2规则介入策略

写作者在写作活动中遵循一定的规则,本研究发现参与者主要使用了三种规则介入策略: 修辞介入策略、练习和考试规则介入策略、评价标准介入策略。这六名参与者在写作中会使用从词汇到语篇层面的多种修辞方式,例如,他们都会按照不同的体裁采用不同的结构,写议论文时会在开头段导入论题;中间部分会分两三段,每段有一个主题句和结尾句,这部分主要是阐明观点、证明论题;结尾段对全文做总结。为了使自己的文章更有说服力,Jane和Lizzy在写议论文时还经常举例子、列事实和给出详细描述。Lucy在写作时喜欢用排比,包括单词、从句、句子的排比,来加强语势和创造和谐的节奏。David喜欢在文中使用比喻的手法,他感觉这种手法的使用能帮助他写出活泼生动、有创意、内容丰富的文章。

参与者还谈到平时做写作作业和写考试作文会遵循不同的规则,以Mary的经历为例:

考试时我会考虑出题老师出这道写作题的目的,改卷老师的态度和对我们的期望,我会按照他们的思路写文章保证我能拿到高分;平时写作文时我会更自由地抒发自己的感情,陈述自己的观点和表达自己的爱憎,也许我的观点会激进或保守,但我相信我们老师能理解的……平时写作文时间比考试宽裕的多,我还可以查字典,搜网络,和老师、同学交流。考试的时候只能一个人闷着头写,否则就是作弊。

他们还提到考试作文和平时作文的目标会不同:考试的目的就是要不遗余力地拿高分,但平时作文的目的很多样化:可以帮助回顾单词,训练写作技巧,通过老师和同伴的反馈了解自己写作的优缺点,提高英语写作能力,促进学习,为找工作做准备等。参与者在写作时还遵循一定的评价标准,也就是他们口里的“好作文标准”,一般是从老师那里习得的。他们六位的标准有差异,但相似性很高,尤其是突出了两个主要方面:内容和语言,Lucy的话很有代表性:

好的作文不仅有自然的语言,生动的词汇,和适合的风格,还能有深邃的思想,独到的见解让读者品味。

他们也都强调自己经常在写作时为达到这些标准绞尽脑汁。

4.3社区介入策略

参与者还谈到两个实践社区在他们写作活动中的重要性:学校和社会。在学校的小社区内,教师似乎是影响他们写作最重要的人物,以Alice的阐释为例:

我们老师有推荐书让我们读,教我们修辞和写作技巧,给我们的作文反馈,还鼓励我们多写。

他们还提到和同学交流对写作也会有很积极的影响。Jane讲到她喜欢读同学的文章,并总能发现不同的观点,使用恰到好处的单词,好的句型和段落结构等,她也会努力把这些优点融入自己的写作之中。

社会是另一个介入参与者写作的实践社区,和学校社区相比,这个社区包含的人员更多,任务也可能更真实。参与者们普遍认为他们在校园里学习英文写作的目的是要和社会上的人打交道,例如,Lucy很明白地表示她学写作就是要和外国人交流,促进文化交流,她一直保持着和国外友人通信的习惯;她辅修的是财经,以后也想在这个领域有所作为,英美两国是当今两大财经巨头,她相信英语学习,包括英语写作,会为她将来的事业打下坚实基础。David也坚信好的英语写作对他以后在生意场上的事业发展至关重要,他很仰慕那些能实现“美国梦”的人,也希望以后能到美国工作或接受商业方面的研究生教育,目前他很积极地提高写作,尤其是商务英语写作。

4.4角色介入策略

参与者对自己两种角色的认识在其写作活动中尤其重要:作者和英语专业学生。作为作者,他们会考虑读者并展示自己的写作能力,比如Jane就谈到她在写议论文时会以说服读者为目的,在记叙文中会以愉悦读者为目的;David在写作中总是严格要求自己:

我在写作中总是对自己高标准、严要求。我希望我拿出来的每一个作品都能最好地代表我的能力,并被读者欣赏。

这些参与者都希望通过努力,成长为比他们同龄人更优秀的作家。这个过程不易,他们也遇到了很多困难,比如周边说中文的环境和从没有去过说英语国家的经历制约着他们英语能力的发展,Lizzy还特别提到了这种环境下培养自己英语思维的困难:

要写好英文,就要用英文方式思维,包括从最初的观点、例子、单词、句子连贯等多个方面最好都接近英语本族人的感觉,但这样的要求对我们太难了,可能需要一生的努力。

参与者还提到英语专业学生的角色对他们写作活动影响重要。例如,Lucy坚信合格英语专业毕业生的必要条件就是要有较高的英语写作能力;Alice也认为写出好的英文文章是英语专业学生必备的能力:

作为一名英语专业学生, 我喜欢英文,也在努力把它学好,尤其是英文写作,我们老师说英文写作代表了一个人的整体英语水平。

英语专业学生的身份不仅在现阶段内介入他们的英语学习和写作能力的提高,从长远的角度看,还影响着他们的择业。Alice、Mary和Lucy分别希望在英语文学、应用语言学和国际贸易领域继续研究生的学习,Jane、Lizzy和David则想充分利用自己的英语优势在外企找一份体面的工作。

4.5讨论及启示

本研究的数据一方面证实了上述四种写作策略分类的合理性,也凸显了介入资源在写作策略使用中的重要性,写作策略并不是只发生在人头脑内部的认知行为,而是各种资源的介入行为。这些介入资源可以是实物、人、角色、规则,这些资源代表了我们生活的环境,而写作策略又总是在一定环境下使用的。

本研究揭示的介入资源有很多在之前研究(Lei 2008; Yang 2014)中被提到过,例如英语文学作品、网络、英文、中文、修辞、评价标准、校园社区、社会和作者身份,这在一定程度上说明了写作学习者在策略使用种类方面的共性。本研究还发现了新的介入资源:练习和考试规则介入策略和英语专业学生身份;而之前研究中发现的一些介入资源,例如课程题目和作业、语言学习者身份、时间,在本研究中没有被参与者特别提到,产生这些不同之处的一个主要原因可能是本文的重点是考查英语专业学生学习写作过程中使用的策略,而不像之前的研究对象是具体的写作任务,这似乎也说明不同的写作活动会影响到策略的使用;在策略研究中,以写作活动为研究单位(unit of analysis)比单独的策略作为研究单位可能更合理,更能体现策略的社会文化性。

虽然都是优秀的写作学习者,本研究的参与者在策略使用上有各自的喜好和特征,即使是使用相同的介入资源或策略种类,他们的方式也会不同。他们各自的喜好在一定层次上揭示了写作策略使用具有很强的个性化特征,这也意味着要深入了解策略很可能需要对学习者进行更多的个案研究。在他们写作活动复杂多样的目标中,这些优秀写作学习者有一点又是共通的:他们的策略使用目的之一是要提高英语水平和写作能力,上节很多摘录也直接或间接地体现了这种目的,笔者认为这种目的应当被看作是优秀学习者写作策略使用的基本特征之一。

本文所探讨的社会文化途径辩证地认识写作策略和环境,也为二语写作者培养写作策略带来了新思路。从以上发现中我们可以做出这样的推论:策略使用不应该像以前那样只是关注大脑中的认知技巧,更应充分利用环境和人的资源。策略培养中应该尤其重视以下两方面:实物的重新配置和社区参与。

实物的重新配置可以改变写作活动的社会文化背景,帮助写作者更有意识地使用实物介入策略,充分发挥策略的有效性。例如,Donato和McCormick(1994)在策略研究中引入写作档案袋介入学生的学习,要求学生在档案袋中记录自己语言学习进程,他们的研究结果表明由于这种实物的介入,学生逐渐提高了自我评价、设定目标、策略使用等学习能力。实物虽然可以介入学生的写作,但有时它们的效力不够或者不可用,有时它们也会制约写作能力的提高。像本研究所描述的,学生在网络上不一定能找到适合的信息,写作中搜索网络会打断思路;网络词典虽然很有用,考试的时候却不能用;中文可以帮助学生提高写作能力,但也会产生中文式的英文表达。因此,教师也应注重培养学生独立于实物、不过分依靠实物的意识,在实物配置时既要帮助他们写出好的文章,更要提高他们自身的英语水平和写作能力。

参与实践社区是策略培养的又一选择。写作是在一定社区的实践(Prior 1998; Russell 1997),在学校这个社区里,有很多专业人士,学生是新手,正在提高自己的专业能力,他们可以和社区其他成员,包括同伴、老师、专家等,多交流并向他们学习,重视他们对自己写作的反馈;学习修辞、作业和考试规则、评价标准等一些社区基本规则并在写作中遵守这些规则;从不同角色,例如读者、写作者、评价者等,欣赏和分析写作,并比较这些角色对写作和作品的不同认识。通过这些方式,学生可以学习社区规则,和社区成员交往,演绎自己在社区的角色,提高策略使用,逐步把自己培养成社区专家。

当然,这两种选择绝不是培养策略使用的全部,在不同社会文化背景下,写作学习者能使用的资源就像我们的生活一样多彩和多样化。

5. 结语

本项定性研究采用社会文化途径研究写作策略,证实了Lei(2008)研究中的四种策略类型,并进一步说明了介入实物的多样性和他们使用的个体特征,有效策略使用的共同目的,并对策略培训提出了建议。本研究中使用的访谈方法和传统策略研究中的调查问卷相比,虽然调查人数很有限,但针对每一位研究对象能提供更详细、全面的数据,在收集和解读这些数据时,笔者深切地体会到学习者的写作策略使用不仅仅是认知的过程,更是与社会、文化交流的过程,这也是促使笔者采用社会文化途径的原因。

本研究对象数量很小,探讨的问题也很简单,这种小样本的研究结果是否具有普遍意义还需进一步研究验证。在今后的研究中我们可以通过更多的数据探讨策略使用的社会文化本质,为更多写作学习者提供合适的、充分的策略指导。

参考文献

Bereiter, C. & M. Scardamalia. 1987.ThePsychologyofWrittenComposition[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Casanave, C. P. 1995. Local interactions: Constructing contexts for composing in a graduate sociology program [A]. In D. Belcher & G. Braine (eds.).AcademicWritinginaSecondLanguage:EssaysonResearchandPedagogy[C]. Norwood: Ablex Publishing Corporation. 83-110.

Center for Activity Theory and Developmental Work Research. 2007. Cultural-Historical Activity Theory [EB/OL]. [2007-02-11]. http://www.edu.helsinki.fi/activity/pages/chatanddwr/ chat/

Cole, M. & Y. Engeström. 1993. A cultural-historical approach to distributed cognition [A]. In G. Salomon (ed.).DistributedCognitions:PsychologicalandEducationalConsiderations[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 1-46.

Donato, R. & D. McCormick. 1994. A sociocultural perspective on language learning strategies: The role of mediation [J].TheModernLanguageJournal78: 453-464.

Engeström, Y. 1987.LearningbyExpanding:AnActivityTheoreticalApproachtoDevelopmentalResearch[M]. Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

Engeström, Y. 1999. Activity theory and individual and social transformation [A]. In Y. Engeström, R. Miettinen & R.-L. Punamäki (eds.).PerspectivesonActivityTheory[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 19-38.

Flower, L. & J. R. Hayes. 1981. A cognitive process theory of writing [J].CollegeCompositionandCommunication32: 365-387.

Grabe, W. & R. B.Kaplan. 1996.TheoryandPracticeofWriting[M]. Essex: Pearson Education.

Lantolf, J. P. & S.L.Thorne. 2006.SocioculturalTheoryandtheGenesisofSecondLanguageDevelopment[M]. Oxford: Oxford University Press.Lei, X. 2008. Exploring a sociocultural approach to writing strategy research: Mediated actions in writing activities [J].JournalofSecondLanguageWriting17: 217-236.

Miller, E. K. 2000. The prefrontal cortex and cognitive control [J].NatureReviewsNeuroscience1: 59-65.

Prior, P. 1998.Writing/disciplinarity:ASociohistoricAccountofLiterateActivityintheAcademy[M]. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates

Prior, P. 2006. A sociocultural theory of writing [A]. In C. A. MacArthur, S. Graham & J. Fitzgerald (eds.).HandbookofWritingResearch[C]. NY: The Guilford Press. 54-66.

Russell, D. 1997. Rethinking genre in school and society: An activity theory analysis [J].WrittenCommunication14: 504-554.

Schwartz, J. M. & S. Begley. 2002.TheMindandtheBrain:NeuroplasticityandthePowerofMentalForce[M]. New York: Harper Collins.

van Lier, L. 2004.TheEcologyandSemioticsofLanguageLearning:ASociocultualPerspective[M]. Boston: Kluwer Academic Publishers.

Varela, F. J., E. Thompson & E. Bosch. 2000.TheEmbodiedMind:CognitiveScienceandHumanExperience[M]. Cambridge: MIT Press.

Yang, L. 2014. Examining the mediational means in collaborative writing: Case studies of undergraduate ESL students in business courses [J].JournalofSecondLanguageWriting23:74-89.

Zamel, V. 1983. The composing processes of advanced ESL students: Six case studies [J]TESOLQuarterly17: 165-187.

秦朝霞.2009.国内大学英语写作研究现状及发展趋势分析[J]. 现代外语(2): 195-204.

王立非、孙晓坤. 2005.国外第二语言写作研究的现状与取向[J]. 外语界(5): 10-16.

(责任编辑杨丽)

作者简介:雷霄,华南理工大学外国语学院副教授、硕士生导师。主要研究方向为二语写作、英语教学。电子邮箱:flxlei@scut.edu.cn

* 本文系广东省哲学社会科学“十二五”规划课题“写作策略使用中的二语水平介入研究”(编号GD15XWW22)的阶段性成果。

[中图分类号]p19

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8921-(2016)03-0034-05

[doi编码]10.3969/j.issn.1674-8921.2016.03.007