试论“垂”的语义演变

刘 爽

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

试论“垂”的语义演变

刘爽

(重庆师范大学 文学院,重庆 401331)

摘要:“垂”在汉语史上经历了名词、动词、副词的演变,在演变过程中词义的泛化、隐喻、推理、词义的扩展和缩小,以及语法化机制在不同阶段分别起着主要作用。

关键词:垂;语义演变;认知机制;语法化

“垂”在现代汉语中主要用作表[+向下]义的动词,但在汉语史上“垂”具有多种用法,经历了名词、动词和副词的演变。“垂”的语义是怎样发展演变的?变化的机制是什么?目前学界尚无系统的研究。本文试讨论“垂”的语义演变过程,以梳理出其演变的大致脉络。

一、名词“垂”

“垂”《说文》解释为“远边也”[1],本义是“边疆、边陲”。“‘垂’即为‘陲’的本字。”[2]如:

(1)疆、界、边、卫、圉,垂也。(《尔雅·释诂》)

(2)边境之臣处,则疆垂不丧,故明主好同而暗主好独,明主尚贤使能而飨其盛,暗主妒贤畏能而灭其功……(《荀子·臣道》)

(3)郑伯肉袒,左执茅旌,右执鸾刀,以逆庄王曰:“寡人无良,边垂之臣,以干天祸,是以使君王沛焉,辱到敝邑。……”(《公羊传·宣公十二年》)

(4)今句践申祸无良,草鄙之人,敢忘天王之大德,而思边垂之小怨,以重得罪于下执事?(《国语·吴语》)

“垂”在后代不再用作本义“边疆、边陲”,很大一部分原因是后起字“陲”代替了这一意义。

语义的发展遵循由具体到抽象的原则,“边陲、边疆”义是指具体事物的边界,在演变发展的过程中它也有可能抽象化为另一意义。且看以下2例:

(5)至周之衰,秦兴,邑于西垂。(《史记·秦始皇本纪》)

(6)文公元年,居西垂宫。(《史记·秦本纪》)

根据前后语境分析,例5“西垂”可理解为位于国之西的边疆地区,或为国之西边,似乎两可。例6“西垂”似乎也可做两种分析。后来,如位于“东南西北/垂”之后的“垂”并不指边疆,理解为表方位的“边”更合理,六朝至唐代运用较为广泛,如:

(7)光禄大夫演之昔受深遇,忠绩在朝,寻远矜怀,能无弘律,可徙勃西垂,令一思愆悔。(《宋书·沈演之传》)

(8)富贵兮朝露危,一朝相送兮郭北垂。(《唐代墓志汇编续集》)

这种“东南西北/垂”表示某一方向,表示方位“边”的“垂”在宋以后罕见。

“垂”又出现在其他名词后,指一般事物的边界。如:

(9)不得冀、兖之州,乃处海垂之际,屏外蕃以为居,而蛟龙又与我争焉。(《说苑·奉使》)

(10)妻子当门泣,兄弟哭路垂。(王粲《咏史》)

(11)求解脱于服佩,预参次于山垂。(杨衒之《洛阳伽蓝记·正始寺》)

(12)往往于人家高堂净屋曾见之,锦装玉轴挂壁垂。(欧阳修《戏答圣俞》)

这一意义的“垂”在宋以后少见。从指国土的边界演化到指一般事物的边界,从专指到泛指,其主要的演变机制是词义的泛化。

二、动词“垂”

(一)“垂下”义

边疆具有延伸性,且在我们的认知中是线条性的、具有方向性的,这与空间的指向性相同;因此名词“垂”就能够增添动作义“沿……向下”,从而演变成了动词“垂”,表示“垂下”之意。这一意义的“垂”产生较早,运用最为广泛,如:

(13)初九,明夷于飞,垂其翼;君子于行,三日不食。(《周易·明夷》)

(14)惇信明义,崇德报功,垂拱而天下治。(《尚书·武成》)

后代的文献中都广见用例,如:

(15)乃作颂曰:天地载清,二象垂辉,昴藏宝君,邈矣琼姿。(《汉魏六朝墓志汇编》)

(16)鸿雁一绪,花萼三枝。号诉於天,目垂血泪。弟兄孝道,过於曾闵。(《唐代墓志汇编续集》)

(17)乃戴笠策杖受屦,垂一足未及地而化。(《五灯会元·丹霞天然禅师》)

(18)如今放了铁索,垂涎着喜欢来也。(《元朝秘史》卷八)

(19)捕快进舱,先替文七爷请过安,垂手站立一旁。(《官场现形记》第十六回)

这一意义在现代汉语中保留了下来,并且“垂下”义不论是在历史发展的过程中还是在现代汉语的使用中都是“垂”的主要意义。

一个动作的产生需要借助力的作用,既有外力的作用,又有内力的作用。前面诸例的“垂下”是由内力引发的,当由外力引发时,表示的意义是外力使某物垂下。

认知语言学认为,“语言是立体、多维的开放性系统。制约语言的因素除了认知之外,还有社会、文化等因素”[3]。在中国古代,地位在上者往往能影响地位在下者,就家族而言是长辈,就社稷而言是君王,长辈使某物垂下以予晚辈,君王使某物垂下以予臣民,表达的是“赐、施”。这一意义最早见于战国时期,例如:

(20)王懋昭大德,建中于民,以义制事,以礼制心,垂裕后昆。(《尚书·仲虺之诰》)

(21)抚民以宽,除其邪虐;功加于时,德垂后裔。(《尚书·微子之命》)

先秦以前用例不多,先秦以后用例有所增加,一直到近代以前使用都比较广泛。如:

(22)唯愿大王以摩沓婆邑户子孙千代常充僧伽蓝人,则垂诫来叶,流美无穷。(《大唐西域记校注》卷第八)

(23)尊者树下归寂,其垂荫后裔乎!(《五灯会元·十七祖僧伽难提尊者》)

(24)昔日列祖,立命是方,积德深长,致天昭鉴,福垂后嗣。(《七修类稿》卷十二)

(25)端居高拱,圣主垂福无穷。(刘唐卿《白兔记》)

(26)到了孙述祖训,笔之于书,想要垂教万世……难道竟书作“大父曰君子中庸”、“家祖祖述尧舜”不成?(《儿女英雄传》第二十九回)

近代以来除固定用语或书面上的文言词语外,几乎已无用作“施、赐”的“垂”字。

“垂”的“垂下”义是指物体下垂的一个动作过程,当它指物体下垂的状态时,就应理解为“垂挂”。

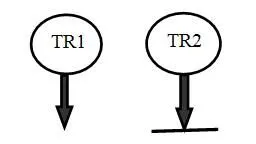

图1 “垂下”义与“垂挂”义的意象

如图1,射体TR1向下运动且无终止的界线,表示的是射体运动的一个动作;射体TR2向下运动且有终止的界线,表示的则是射体运动后保持的某一状态。表示“垂挂”的“垂”有如下用例:

(27)鹏之背,不知其几千里也。怒而飞,其翼若垂天之云。(《庄子译诂·逍遥游》)

(28)故天秉阳,垂日星;地秉阴,窍于山川。(《礼记·礼运》)

(29)父司空,上辨天途之错,下明地道之廷,继形垂象,拟踪谶录。(《汉魏南北朝墓志汇编》)

(30)平野照暄景,上天垂春云。(王维《晦日游大理韦卿城南别业四声依次用各六韵》)

(31)帝见关公一纱锦囊垂于胸次,帝问之。(《三国演义》第二十五回)

“在人类认知发展的连续体中,空间概念的形成先于时间概念……空间关系及其词语是最基本的……最初用于空间关系的词语后来被用来喻指时间、状态、过程、关系等抽象概念。”[4]与空间的指向性相似,时间具有方向性。将表示空间指向性的“沿……向下”映射到时间范畴,就表示“沿某一段时间向下”,也即“流传”的意思。也就是说,表示“流传”义的动词“垂”是由表示“垂下”义的动词“垂”演变而来的。从表空间到表时间,遵循了事物变化由具体到抽象的规律。这一意义的“垂”也产生较早,春秋战国时期便有用例,如:

(32)故有忠臣者,外无敌国之患,内无乱臣之忧,长安于天下,而名垂后世,所谓忠臣也。(《韩非子·奸劫弑臣》)

(33)事若不成,补周室之阙,勤天子之难,成教垂名,于此乎在矣。(《吕氏春秋·慎大览·不广》)

汉魏六朝以后使用频率增加,如:

(34)片言折狱,单辞两分,名斑史籍,竹帛垂勋。(《汉魏南北朝墓志汇编》)

(35)小臣拜献南山寿,陛下万古垂鸿名。(李白《杂曲歌辞·春日行》)

(36)复造大智度论、中论、十二门论,垂之于世。(《五灯会元·十四祖龙树尊者》)

表示“流传”义的“垂”常与名声、范例、后代、统一大业或表示时间的“千载、万载”等连用。近代以来除固定用语或书面上的文言词语外,已无“流传”义的“垂”。

从名词表示“边疆、边陲”到动词表示“垂下”,主要的演变机制是隐喻。边疆的方向性、线条性与空间的指向性相似,使得后者能指称前者,从而使名词“垂”具有了动作义而演化为动词。从动词表示“垂下”到动词表示“施、赐”“垂挂”“流传”的演变机制主要是推理。

(二)“接近”义

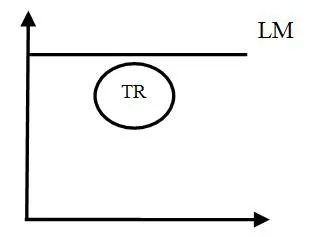

“垂”的本义是“边疆”,也即国土与国土之间的边界,往往说到“边界”就会联想到两个对象的相邻之处。当两个对象相邻时,“边界”就具有了连接两个对象的作用,也即具有了动作性。根据动词“垂”的“沿……向下”义,可做出意象图式,如图2。

图2 “垂”的“沿……向下”义意象

界标LM表示某一参考值,指射体TR位于LM的下方且趋近其边界,此时的“垂”就具有“接近”义。“垂”的词义可以很具体,如:

(37)臣闻千金之子坐不垂堂,百金之子不骑衡,圣主不乘危而徼幸。(《史记·袁盎传》)

(38)五印度之境,周九万余里,三垂大海,北背雪山。(《大唐西域记校注》卷第二)

上面2例中的“垂”是靠近的意思,词义还很具体。下面的“垂”意义较为抽象,如:

(39)凡所著述诗论赋之属,垂百篇。(《三国志·蜀书十二》)

(40)吾年垂四十,在兵中十岁,厌浮语虚辞。(《后汉书·隗嚣公孙述列传》)

(41)至郡部,众官皆见,有一人年垂八十,自称萧老……(《太平广记·妖怪三》)

(42)孤于施还出迎,年甫垂暑,进退有礼。(《警世通言·第二十五卷》)

如纵轴表示数量,“垂”就指数量上的接近,如“垂百篇”;如横轴表示时间,纵轴表示空间,“垂”就指空间位置上的接近,如“三垂大海”;如横轴表示空间,纵轴表示时间,“垂”就指时间上的接近。

作名词“边疆”义的“垂”有义素[+边界],作动词“接近”义的“垂”有义素[+边界][+相连],义素的增加引起词性的变化,从而导致词义演变,因此,名词“边疆”义的“垂”演变为动词“接近”义的“垂”的主要机制是词义扩展。

三、副词“垂”

刘坚、曹广顺、吴福祥认为:“……某个实词或因句法位置、组合功能的变化而造成词义演变……最终使之失去原来的词汇意义,在语句中只具有某种语法意义,变成了虚词。”[5]当动词“垂”的前后出现另一个动词时,就有发生重新分析的可能。时间副词“垂”的出现就是这种情形。

(一)时间副词“垂”

“垂”的前后出现另一个动词时,有两类句式。

一类是“S+垂+V”。从句义看,主要的谓语动词是V,而“垂”降到了次要位置,修饰限制谓语动词V,作状语。它的词性发生了变化,可理解为时间副词“将要、即将”。如:

(43)吾有出亲之忧而未得也。垂终之日,犹见此心。(《汉魏南北朝墓志汇编》)

(44)高浪垂翻屋,崩崖欲压床。(杜甫《观李固请司马弟山水图三首》)

(45)大功垂成,而主上乃令追还,何也?(《朱子语类·本朝五》)

(46)女儿悲,儿夫染病在垂危。女儿愁,大风吹倒梳妆楼。(《红楼梦·第二十八回》)

形容词和动词都可作句子的谓语成分,但由于词法性质不同,与“垂”搭配所表示的意义也有差别。“垂+V”表示的是动作行为将要实现,如上所举诸例;“垂+adj”表示的是接近于某种状态。如:

(47)今岁垂尽,当选御史,意在相荐,子其宿留乎?(《后汉书·伏侯宋蔡冯赵牟韦列传》)

(48)某知南康时,尚见此人,已垂老,却也读书博记。(《朱子语类·易三》)

(49)木叶为羹,未有垂青之叶;草茎作食,尚无拖绿之茎。(《醒世姻缘传·第三十一回》)

另一类是“S+V(+Np1)+垂+Np2”。从句义看,主要的谓语动词仍是V,“垂”降到了次要位置,修饰限制Np2,“垂+Np2”作“V(+Np1)”的补语,“垂”可理解为时间副词“将近”。如:

(50)如来去世,垂五百年,有大阿罗汉,自迦湿弥罗国游化至此,乃见梵志捶训稚童。(《大唐西域记校注·卷第二》)

(51)祖恭禀教义,服勤左右垂四十年,未尝废阙。(《五灯会元·初祖菩提达磨大师》)

(52)二公皆常熟人,相去垂百年,事体无一不同者。(《皇明奇事述·卷一》)

(53)业此垂六十年,未尝失一事,亦未尝伤一人。(《儿女英雄传·第三十九回》)

表示时间副词的“垂”是由动词“接近”义的“垂”在词义变化的作用下演变而成。通过对图2的分析可知,“垂”能表示时间上的接近,又根据以上用例可知,句法结构的重心已由“垂”转移到另一动词上,从而使得“垂”的动作义消失,变为辅助性修饰功能的副词。

(二)谦敬副词“垂”

“垂”另有一个副词用法,表示自谦或感激、尊重的意思。这一意义来源于动词“垂下”义,此时的动词“垂”可理解为垂头或垂手等表示谦恭的动作,在东汉时期的文献中已有此用例,后代逐渐增多,近代以来使用范围缩小,多用于书面上的文言词语中。用例如下:

(54)臣愚以为“师克在和不在众”,陛下虽垂念北边,亦当颇泄用之。(《后汉书·郭杜孔张廉王苏羊贾陆列传》)

(55)我积殃运,流转恶趣,幸蒙垂顾,福力所加,旷劫弊身,一旦改变。(《大唐西域记校注·卷第三》)

(56)祖乃告尊者曰:“我既得法,当往何国而作佛事?愿垂开示。”(《五灯会元·初祖菩提达磨大师》)

(57)既蒙小姐垂念,小生也写一简,烦小娘子捎去。(白朴《董秀英花月东墙记》)

(58)女曰:“妾,良家女,姓李氏。慕君高雅,幸能垂盼。”(《聊斋志异·莲香》)

自谦或感激、尊重之意往往不是单独存在的,三者没有明确的界限。由动词“垂下”义的“垂”演变为表自谦或感激、尊重义的“垂”主要仍是词义变化所引起,句法结构的重心转移到了另一动词上,使得“垂”原先的动作义消失而变为辅助性修饰功能的副词。

四、总结

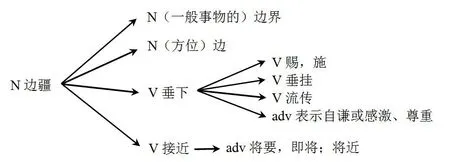

综上所述,可以归纳出“垂”的语义演变过程:

上古时期,“垂”作名词使用,后来主要分化出三条演变路径:一是战国时期产生了动词“垂下”义,同时引申出“赐、施”义;春秋战国时期由动词“垂下”义又引申出动词“垂挂”和“流传”义;东汉时期引申出表示自谦或感激、尊重的副词。二是西汉时期产生了指一般事物的边界和指方位的“边”的名词,这两种用法在宋以后就少了。三是西晋时期产生了动词“接近”义,同时引申出时间副词“垂”。

“垂”演变的各个阶段中不同的机制分别起着主导作用:“边疆”义演变为一般事物的边界以及表方位的“边”主要是词义的泛化在起作用;“边疆”义演变为“垂下”义主要是隐喻机制的作用,“垂下”义演变为“赐,施”、“垂挂”和“流传”主要是推理机制造成;“边疆”义演变为“接近”义主要机制是词义的扩展;“垂下”义演变为表示自谦或感激、尊重的副词,以及“接近”义演变为“将要、即将”“将近”义的副词,主要机制是词义的缩小和语法化。

参考文献:

[1]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981:693.

[2]中国社会科学院语言研究所古代汉语研究室.古代汉语虚词词典[M].北京:商务印书馆,1999:63.

[3]陈忠.认知语言学研究[M].济南:山东教育出版社,2006:44.

[4]赵艳芳.认知语言学概论[M].上海:上海外语教育出版社,2001:48.

[5]刘坚,曹广顺,吴福祥.论诱发汉语词汇语法化的若干因素[J].中国语文,1995(3):161-169.

DOI:10.13450/j.cnki.jzknu.2016.03.013

中图分类号:H0

文献标志码:A

文章编号:1671-9476(2016)03-0050-04

作者简介:刘爽(1991-),女,重庆璧山人,硕士研究生,主要从事古汉语语法研究。

收稿日期:2015-09-24;修回日期:2015-10-27