国际商事仲裁程序的证据规则及其法理分析

张建

〔中国政法大学国际法学院,北京100088〕

政法与社会

国际商事仲裁程序的证据规则及其法理分析

张建

〔中国政法大学国际法学院,北京100088〕

国际商事仲裁的灵活性要求仲裁庭在认定涉案事实时不严格拘泥于诉讼中的证据规则。大陆法系与普通法系在举证、质证、认证等规则上存在一定的冲突,《IBA证据规则》《贸仲证据指引》等软法性文件则试图就这种冲突加以弥合。国际商事仲裁庭审程序中的证据事项应坚持以仲裁庭的自由裁量权为主导,适当考虑来自不同法域证据实践的特殊证据规则,着力实现现代仲裁的国际化与自治性优势。

商事仲裁;证据规则;专家证人;证明标准;证据开示

《旧约圣经》中所记载的“所罗门审判”的故事常常被视为最早运用仲裁方式解决民间纷争的例子,同时亦可援用来说明仲裁证据规则的灵活性。正如圣经文本所记录的,两名娼妓分别产下一名婴孩,其中一位母亲的孩子已在昨夜死去,该母亲在知晓此事的第一时刻即将自己的死婴置于另一位母亲的床榻,并声称存活的婴儿为己方所有。两位母亲发生争执,并于第二日提请所罗门王居中裁判。所罗门王用巧妙的裁判智慧解决了事实的认定:既然双方都无从提供两名婴儿以及口头证据以外的证据佐证自己的主张,所罗门便向两位母亲提议,以劈分婴儿的方式将存活的孩子斩为两半,两位母亲各得一半。其中一位母亲声泪俱下,苦苦央求所罗门,宁肯放弃生母的资格,也不愿眼睁睁看着尚在襁褓中的婴儿因劈分而死;另一位已死婴儿的生母则同意所罗门的折中方案,同意即刻劈分。最终,所罗门王裁决婴儿归前者所有,这一裁决为世人所称道[1]。本案充分彰显了仲裁不同于诉讼的特殊优势:灵活性、公平性、迅捷性,结合仲裁员的经验与智慧,综合运用确定的法律规则与灵活的公平原则作为规范指引来解决个案纠纷。早自发端之时起,当事人选择仲裁员的标准更多依赖于其对涉案争议事项的知识、经验,言外之意,仲裁员就不严格拘泥于复杂的法律体系与严格的证据规则,其有自由依赖于证据之外的事实,并以作出公正的解决方案为终局目的。

商事仲裁与民事诉讼在证据规则层面差异比较明显,其中关键分歧之一即在于:仲裁庭作为仲裁的程序操控人和裁决者,其对证据问题的处理享有自由裁量的空间和权力。具言之,仲裁庭在证据事项上有三种主要权限:即取证、质证、认证方面。

一、证据的收集与获取

证据的获取是仲裁庭认定涉案事实的前提,根据证明责任分配的一般规则,当事人需就其请求与主张提供证据加以证明,但单纯依赖当事人所提供的证据却未必足以厘清所有关键事实,因此仲裁庭在调取证据方面需要保留必要的仲裁权。从主体角度区分,这既包括仲裁庭命令仲裁当事人提交证据的权力,也涵盖特定条件下要求非仲裁当时的第三方披露证据的权力。就前者而言,普通法系与大陆法系的传统各异。

1.仲裁庭命令当事人进行证据披露

众所周知,普通法系国家为了全面、准确还原并认定案件事实,其证据立法要求诉讼当事人在庭审前完成“证据开示”(Discovery),双方当事人有义务自动、全面披露所有与涉案事实相关的文件,其中包括对己方不利的文件。就像杨良宜先生所比喻的,证据披露的过程就好像吸尘器一般,把所有的相关文件,即使是只有微弱联系的文件,全部吸进庭审程序中来[2]。此外,在自动披露之后还涉及特定披露,即案件一方向对方索取某种类或某份文件。由于这种披露往往耗费大量的时间成本、金钱成本、资源成本,以致于英国也意识到要就证据披露制度进行适时改革,其在1999年《民事诉讼规则》中已经将披露的范围缩小。尽管1996年《英国仲裁法》并未将“证据开示”确立为仲裁的必经程序,但该法第34条第1款明确规定“在不违背当事人有权商定的任何事项的前提下,仲裁庭得决定所有程序和证据事项”,这就意味着仲裁庭有权在庭审中要求当事人进行披露[3]。不过,就其披露范围而言,在英美国家进行的国际仲裁,同样存在尽量限制证据披露的倾向,除非大型案件中双方的代理人均为英美律师,他们会在不惊动仲裁员的前提下自动向对方进行全面披露外,更多的国际仲裁案件也不再照搬英国法院的一套做法。实践中:第一步,在文书请求阶段,仲裁双方会将各自的请求与主张所依赖的文件附在文书请求之后,如在索赔请求或抗辩请求之后附上相应的文件证据;第二步,特定披露阶段,即文书请求后,双方不会再进行全面、自动的披露,但双方会向对方提出请求披露特定文件证据;第三步,申请仲裁庭命令披露,即在第二步一方向对方请求披露某特定文件时遭到对方拒绝,当事人请求仲裁庭命令对方披露;第四步,如仲裁庭命令某方披露而当事人拒绝仲裁庭的命令,则仲裁庭会针对拒绝披露的当事人作出不利推定。但在美国则不尽相同,在Chiarella v.Viscount Industries Co.Ltd案中,仲裁庭命令当事人进行全面的证据开示,其中涉及某些涉密的文件,裁决作出后,当事人以有违正当程序且仲裁庭超越权限为由请求法院撤销裁决,但法院却主张,根据本案所适用的《美国仲裁协会仲裁规则》,仲裁庭有自由裁量权确定证据是否充分,因此要求全面的证据披露属于仲裁庭的自由裁量权,并不属于超越权限,可见美国法院对《联邦仲裁法案》的解释趋于宽泛、自由的立场[4]。

与普通法国家存在一些共同的基本程序原则不同,大陆法系国家在仲裁或诉讼证据规则问题上并不存在趋同化的普遍实践。一位瑞士的仲裁从业者总结道,欧陆各国主要受本地的习惯、法院和律师所受的法律教育以及古老的教会法所影响,在仲裁程序操作方面,法国律师与德国律师的差异,可能与英国律师与意大利律师之间的差异一样大,甚至每个国家内部不同地区的诉讼与仲裁程序也形态各异,比如瑞士日内瓦的程序法与苏黎世的程序法之间的鸿沟,并不亚于马德里与斯德哥尔摩民事程序之间的差异[5]。即便大陆法国家各地仲裁程序的差异堪称五花八门,但总的来看,大陆法系国家并未接受“证据开示”制度,尽管相当一部分国家的仲裁立法,如《法国民事诉讼法典》第1460条、《挪威仲裁法》第21条、《比利时司法法典》第1707条也明确仲裁庭有权命令当事人出示证据,但该证据必须是与本案事实具有实质性关联的。不过,从另一个角度来看,证据的关联性与否仍然由仲裁庭衡量判断,以致于有观点提出大陆法系国家的这种实践事实上是英美法“证据开示”的限制版。国际律师协会在制定《国际仲裁取证规则》(简称《IBA证据规则》)时,工作组也提出,宽泛的证据开示并不适合国际仲裁,而大陆法系这种限制性的经验较为合理[6]。

2.仲裁庭命令第三人进行证据披露

受商事仲裁的民间性特质所限,通常认为负责裁判商事仲裁案件的仲裁庭无权像法院一样直接向仲裁的案外人——即第三人——调取证据,也无权命令仲裁第三人进行证据披露。但是如果第三方拒绝接受盘问或提交文件可能会致使案件事实无从查明,或者仲裁庭有充分理由认定某人提交了错误的或不完整的细节,或准备如此时,实践中仍然机械地规定仲裁庭无权对此作出惩罚或迫使其作出真实陈述,那么可能会导致仲裁裁决由于仲裁程序中的虚假证据或证据不足而被撤销或拒绝执行[7]。显然,庭审中不赋予仲裁庭取证权,庭审后却以证据事由对裁决正当性予以审查,有悖逻辑。不过,基于司法对仲裁的必要支持,以《联合国国际贸易法委员会国际商事仲裁示范法》(简称《示范法》)为立法基础的各国仲裁法已经设定了法院协助仲裁庭取证的规范根据。《示范法》第27条规定:“仲裁庭或一方当事人在仲裁庭同意下,可以请求本国国内有管辖权的法院协助取证。法院可以在其权限范围内按照关于取证的规则执行上述请求。”再如《瑞典仲裁法》第26条也允许地区法院在仲裁庭许可时协助取证,并在当事人不配合时采取制裁措施。《香港仲裁条例(第609章)》第55条第1款、《IBA证据规则》第3条第8款也有类似授权。

另外,商事仲裁实践中涉及第三方的证据尚且有必要区分命令第三方出庭作证以及第三方披露两种,前者往往多指证人证言等言辞类证据形态,后者则特指第三方披露涉案的书证或物证等实物类证据。比如美国《联邦仲裁法》第7条规定,仲裁庭可书面传唤任何人出席作证,并命令其披露与案件有实质重要联系的簿册、记录、文件。前半句旨在强调立法授权仲裁庭有权通过发传票的方式强制第三方参加庭审,后半句则强调庭审程序中,仲裁庭命令第三方有义务披露并出示重要证据。不过,在第三人参加仲裁庭审前,仲裁庭是否有权力命令当事人出示特定证据,各州各地区的司法实践各有不同,关键就在于对《联邦仲裁法》第7条是否隐含着非明示的“默认权力”,法官有不同的解释和判断。当然,如果固守仲裁协议的契约性以及合同的相对性原理,那么仲裁庭对第三方取证确有理论困境,但如果以仲裁作为商事争议解决机制的公平性与效率性视角思考,这也并非阻碍实践的门槛。

二、仲裁庭在质证阶段的裁量权

在国际商事仲裁案件的庭审质证阶段,双方当事人及其代理人既需要完成就证人证言及专家证据的当庭盘问工作,也要就实物类证据的真实性、关联性、合法性加以辩论,同时还涉及原件证据与复印件的核对工作、以非庭审工作语言文字所呈现的证据翻译件的核对工作等。对仲裁当事人而言,质证是比较重要的一项程序性权利。各方当事人所发表的质证意见对仲裁庭是否采信该证据具有重要影响,因此,设定科学合理的质证程序对保障当事人权利以及恰当配置仲裁资源相当必要。

1.仲裁质证环节涉及的主要问题

从细节方面来看,对于开庭前已经进行互相交换的证据,提交证据的一方应当在开庭时出示,由对方围绕着证据的真实性、关联性、合法性、证明目的等事项发表质证意见;如果当事人在开庭前已经对某类证据表示了认可,则经过仲裁庭确认,为确保庭审高效进行,此类证据无需再进行当庭质证,可直接作为认定涉案事实的根据,这也彰显了对当事人意思自治的尊重;对于未能进行庭前证据交换而当庭提交的或庭后提交的新证据,为防止“证据突袭”导致双方程序利益失衡,仲裁庭通常允许当事人进行“书面质证”,如此既避免了反复开庭,也维系了程序的安定性与合法性;再者,对于超过“证据关门期限”而逾期提交的新证据,能否采信以确定涉案事实,仲裁庭有最终裁量权。通常情形下,仲裁庭会尽可能确保庭审不被延期,除非确有必要;如果新证据对合议结论无影响,或新证据明显是为拖延程序而伪造的或者与涉案事实无关联性,则仲裁庭不仅不会采信该新证据,而且如果因新证据导致额外增加仲裁费用,在个别国家还会对提交此类证据的当事人进行处罚,处罚多体现为利息裁决。

2.仲裁庭在质证环节的权限

如前所述,质证环节在整个仲裁庭审程序中主要是当事人双方之间的博弈,仲裁庭更类似相对消极、中立的主体,其有权决定是否听取、听取何者以及在多大程度上听取当事人的质证意见。但仲裁庭在该问题上并不必然是消极的,其同时拥有实施积极证据行为的权限,这不仅涉及前述取证阶段要求第三方披露,还涉及质证阶段强制证人到庭接受询问、委任专家证人并要求其在质证阶段就专家意见回应当事人的提问。

在仲裁庭是否强制证人出庭接受盘问的问题上,各国仲裁立法的主要模式见表1。

表1 各国仲裁立法在强制证人出庭作证问题上的主要模式

相比而言,以《示范法》第27条的模式更为科学,仲裁既然以当事人对争议解决的约定为基础,则其契约性隐含着赋予仲裁庭推进程序方面的灵活权限,因此仲裁庭可主动请求法院予以协助命令证人到庭。但同时,司法对仲裁程序的介入应当慎重、有度,如果允许某当事人单方请求法院取证,则有“架空”仲裁权之虞,所以仲裁庭的同意实属必要。

此外,对于审理国际商事案件的仲裁庭委任专家证人以及要求专家出庭接受质询的权限,各法域也存在分歧。传统观点主张,在大陆法系国家,专家多为裁判官委任且仅对委任者负责,而英美法系的专家证人则多由当事人聘请,并以当事人证人的身份提供意见并出庭,现代国际商事仲裁中,这种实践差异的界限愈发模糊,不同法系对专家证人问题的实践趋于融合[8]。《IBA证据规则》也区分了由当事人指定的专家与仲裁庭委任的独立专家两类情况,对于独立专家,尽管第6条第2款规定专家在接受仲裁庭委任前应就其独立性及其作证资格向仲裁庭及各方当事人提交书面陈述,且当事人有权在指定期限内提出资格异议,但并未规定专家证人的具体要求及资格条件,而这恰恰基于对商事仲裁灵活性、自治性的考量。实践中,国际商事争议可能涉及形形色色的专业问题,预设设定专家证人的资格要求难免挂一漏万,倒不如交由仲裁庭根据个案加以酌定。至于仲裁庭指定的专家,不同于当事人专家的突出特征就在于其独立性,例如《国际仲裁当事人专家的使用指南》第4条第1款明确指出:专家意见应当公正、客观、无偏见以及不受争议解决程序规则或当事人的影响,《欧盟专家证人行为法典》第1条也有类似要求。

在委任独立专家的问题上,仲裁庭拥有广泛的自由裁量权,这一点毋庸置疑。但考虑到费用负担等因素,仲裁庭在委任独立专家之前是否需要与当事人进行沟通并取得其同意?当事人的意思自治能否以及如何对仲裁庭委任专家证人的自由裁量权加以限制?对此,存在两类不同方向的实践:第一类是所谓的“opt in”方式,即只有在取得当事人明确授权后,仲裁庭才可以委任独立专家对专业问题出具意见,例如2010年《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》第29条第1款、《国际商会仲裁院仲裁规则》第25条第4款、《斯德哥尔摩商会仲裁院仲裁规则》第29条等;第二类是所谓的“opt out”模式,即原则上仲裁庭有权根据案情需要不经协商而自行委任专家,除非当事人明确约定不允许仲裁庭委任,例如《示范法》第26条以及以此为基础的国内立法。至于《IBA证据规则》第6条第1款,由于其措辞使用的是“可以”与各方当事人协商,言外之意,协商并非必经程序。当然,两类模式本质上未必冲突,只是各有侧重,前者凸显当事人对庭审程序的直接主导权,在各方均接受的基础上聘请专家证人,其证词往往更容易被信服;后者则凸显仲裁庭发挥仲裁权以确保程序高效推进,尽可能查清案件中的专业问题,确保效益与公平的兼顾。

三、仲裁庭对证据的审查认定权

仲裁庭根据仲裁协议的授权取得案件管辖权后,其在多大的程度上享有纠纷解决的必要权力,不同法律体系下对仲裁权范围的宽窄界定各有不同。但就各国仲裁立法与仲裁实践的角度观察,仲裁权的内容至少涵盖以下要素:仲裁管辖权、案件审理权、对证据的确定权、对争议事项的裁决权[9]。就证据认定而言,审理国际商事案件的仲裁庭有权对双方当事人提供的证据的可采性、相关性、实质性、重要性加以确定,且这种权力属于纯粹的自由裁量权,既不受仲裁地国内证据立法的严格限制,也不受诉讼程序证据规则的束缚,即使《IBA证据规则》对证据的审查认定给出了可操作的规则,其亦不具备强制适用力,而以当事人选择适用或仲裁庭决定适用为前提。具体而言,从庭审阶段上区分,仲裁庭对证据的审查认定有两类:其一是证据的采纳,即仲裁庭对于某项证据材料能否作为本案的证据使用加以判断,偏重于该证据的证据能力或证据资格;其二是证据的采信,即在经历了当庭调查、质证、当事人辩论等环节后,仲裁庭就不同证据的证明力强弱加以确定,并据以确定待证案件事实。就逻辑而言,后者以前者为前提,在将某项具体材料采纳为证据之后,才会判定其证明力,并据以采信为定案根据。

1.证据的可采性与证据采纳

2015年3月,中国国际经济贸易仲裁委员会发布《贸仲证据指引》,对适用于仲裁程序的证据原则以及具体事项规定了比较详尽且具有可操作性的指南,供当事人选择适用。该《指引》结构上分五章,涵盖举证责任、举证、取证、证据交换、质证、认证等问题。在证据采纳的问题上,该《指引》完全尊重仲裁庭的主导权及最终决定权,第19条对证据可采性做了规定:“根据仲裁庭认为适当的、免于披露义务的规则,仲裁庭可决定对当事人提交的某项证据不予采纳,尤其是那些律师与客户之间的保密通讯或涉及当事人之间和解谈判的证据。仅在调解程序中披露的证据和信息在仲裁中不具有可采纳性,不得作为仲裁裁决的依据。”前者针对的是“作证特免权”的豁免规则,后者则是典型的“调解失败无损于现状条款”,即鼓励当事人在仲裁程序中进行调解或和解,为打消当事人的顾虑,当事人在调解中所表达的让步或意见不得在后续仲裁程序中作为证据使用。

2.证据的证明力与证据采信

在商事仲裁程序的证明力认定问题上,大陆法系与普通法系的基本分歧在于:大陆法系更信赖书证、物证作为最佳证据,赋予口头证据以较低的证明力;而普通法系由于存在证人宣誓程序以及比较重的伪证罪,因此对证人证言给予更多的信赖。在Hussman v.Al Ameen案中,Hussman以仲裁程序严重依赖专家报告为由向英国法院申请撤销仲裁裁决,但法官却认为仲裁庭对决定采信何种证据拥有自主权,法院并不能也不愿过度干预。此外,两大法系在证据认定问题上的判断重心也有不同。在普通法系,普遍认同的是,不存在强制性的证明力规则,一旦证据被采纳,证明力强弱大小的问题应当由裁判者自由裁量[10]。因此,大陆法系的证据立法更偏重于以规制证明力为中心,而普通法系的证据立法更偏重以规制证据能力为中心。

主张证据的采纳与评价必须受规则指引的“技术化”观点认为,细密的证据规则可以确保证明结果的正确性,特别是应该通过严格的排除规则预先排除有可能导致错误结论的证据,并就证据可采性问题与证明力强弱问题设定清晰的规则,以凸显证明活动的专业化;而边沁所代表的“自然化”观点则主张,法律程序中的证明活动与日常生活中的认识活动不存在本质差异,法官可以不受形式化的规范束缚,获取并采信一切其认为有利于探询事实真相的证据[11]。

众所周知,《英国证据法》即属于典型的“技术化”模式下的产物,这与其陪审制息息相关,即,为了避免主要负责事实认定工作的陪审团因不具备充分的法律训练而未能给各类优劣不同的证据作出应有的判断,英国的证据立法重点关注证据可采性问题,采取以证据排除规则为基础的证据立法体例,否定不具备“可采性”的证据进入庭审,防止给陪审团造成不必要的困扰。与此不同的是,在大陆法系国家较少制定独立的证据法典而将其拟定在程序规则框架内,证据能力规则在认定事实真相方面发挥作用的机理与人类思维的一般规律具有更大的契合性。总的来说,欧陆国家证据立法中很少以某类证据的可靠性差而要求审理者绝对排除其适用或漠视此类证据的存在,这在一定程度上减缓了证据能力规则的专业性和技术性,对普通民众而言颇具亲和力[12]。

反观我国民商事领域的证据立法,与两大法系皆有微妙的差异,我国证据法规范中既未采纳“可采性”的专业术语,也未借鉴“证据能力”的措辞表达。不过,这并不意味着我国证据理论与实践不存在此类规范,事实上《中华人民共和国民事诉讼法》第六章与《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四部分制定了大量的有关证据能力的规范,这些规范构成了对法官在证据采用自由裁量上的有效制约。但与世界主流理念有别的是,我国证据立法不是以规范证据能力为核心,而是以规范证明力为核心,这种现状尽管一定程度上增强了立法的可操作性、降低了司法的难度,却也损害了“自由证明”的精神,不利于证据制度的现代化。正如有些学者所质疑,基于某类证据证明力弱而规定一律不予采纳的立法初衷尽管是为确保事实认定的准确性,但在现实中却恰恰反而可能导致个案不公,明智的做法是尽量减少类似制度设计,将其留待裁判者裁量[13]。

3.国际商事仲裁中的证明标准问题

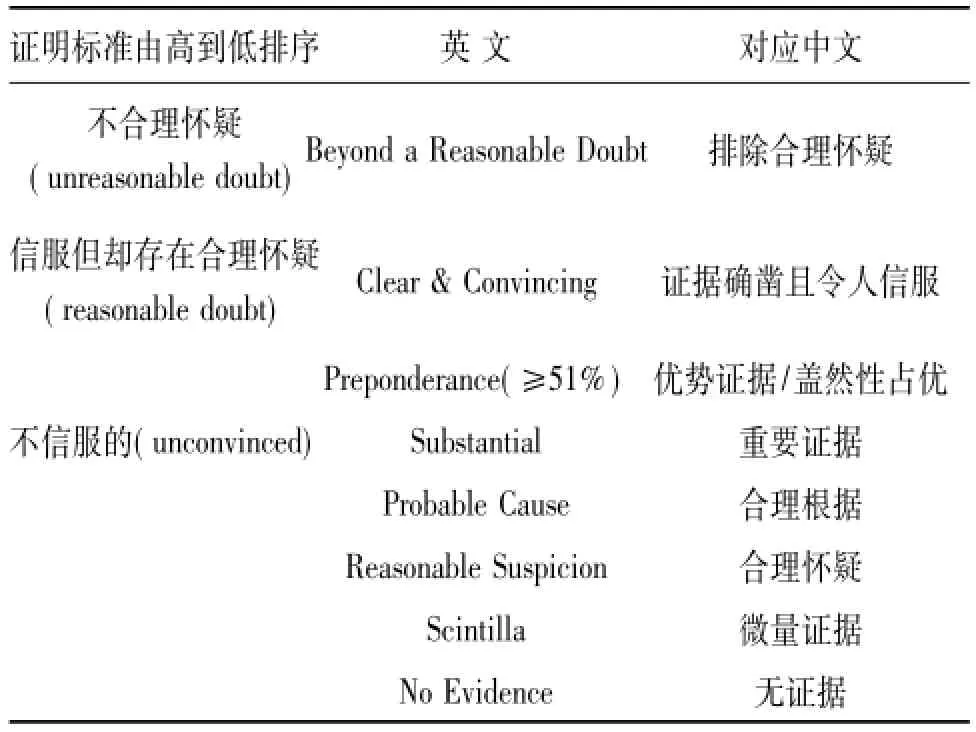

在证明标准的问题上,刑事诉讼、民事诉讼、商事仲裁显然有别,即使在同类性质的程序中,针对不同证明对象和证明目的,证明标准也各异,例如在刑事诉讼中侦查、提起公诉、定罪量刑的证明标准就完全不同。具体各证明标准层级见表2。

表2 证明标准基本层次

2015年《贸仲证据指引》第24条就规定:针对某一事实,双方当事人分别举出相反证据的,仲裁庭可依优势证据原则加以认定;对涉及欺诈的事实,仲裁庭应根据有充分说服力的证据加以认定。笔者认为,贸仲的这一指南与国际商事仲裁通行的证明标准是相契合的,国际仲裁中通常采用普通法上的“优势证据”,在例外情形中,尤其是在涉及贿赂、欺诈、贪污等事实时则确定稍高的证明标准。其合理性在于:“优势证据”的标准指的是仲裁庭在衡量双方的控辩主张及各自提供的证据基础上,认定待证事实存在的可能性大于其不存在的可能性,或者说盖然性大于50%,则判定主张积极事实的一方履行了其举证责任。国际商事仲裁中应然的合理证明标准应当足以在当事人之间合理分配裁判风险并尽量避免事实认定上的错误,且仲裁中追求争议解决公正性及效率性的实用要求要高于诉讼中对法律真实的要求。从这个角度来看,由仲裁庭就事实证立与否作出内心确认,只要符合盖然性占优的证明程序即可,但这并不妨碍仲裁庭酌情提升或降低一方的证明标准。

四、国际商事仲裁程序的特殊证据规则

此外,国际商事仲裁中还涉及借鉴自不同法域的证据法实践,例如美国证据法实践中所特有的典型程序,如书面证词(deposition)、质询书(interrogatories)、司法认知(judicial notice)等。书面证词,指证人在公开法庭外,依法院命令或一般法律或法院诉讼规则的规定,在宣誓后对口头询问或书面质询问题作答,并作成笔录且经正式认证后所形成的证词。书面证词可用作证据开示的一种方式,在证人患有重病或其他原因无法到庭时,或为在庭审时对证人的证言进行质疑,先请收集的证人的书面证词在符合法定条件的情况下可在庭审中作为证据使用。其与宣誓书的区别在于,收集和使用书面证词应通知对方当事人并给予其交叉盘问的机会。质询书,指案件一方当事人向他方当事人或向证人或知悉案件有关情况的第三人提出有关讼案的问题。被询问者对质询书所提出的问题进行作答前一般必须经过宣誓,以确保其回答的真实性。质询书在英美民事诉讼中的证据开示程序中被普遍采用,但刑事诉讼中较少使用。司法认知,指法庭对众所周知的且无争议的事实予以承认和接受,从而免除当事人对该事实的举证责任。可被司法认知的事实范围广泛,如国内法、国际法、历史事件、地理特征等。法庭可以主动对某一事实予以司法认知,也可以依当事人申请进行[14]。这类实践尽管在国际仲裁中非通行的证据规则,但在仲裁庭及当事人来自同一或相关法域的背景下,仍然发挥着关键角色。

五、结语

在推进国际仲裁程序的进程中,严守证据规则不仅是不必要的,而且还可能适得其反,以致于减损以仲裁方式解决跨国争议的高效性优势,尤其是当证据规则可能妨碍或混淆事实的情况下。仲裁员应当尽量确定与仲裁的目的及当事人期望相符的证据运用方式,而不是允许仲裁程序中的证据事项被双方的代理律师所主导或严格受制于证据法的规定[15]。如前文所探讨的,仲裁员应对证据规则有必要的了解及掌握,这对于确保仲裁程序中采纳与涉案事实有重要相关性的证据、排除无关证据甚为必要。此外,仲裁员与双方代理律师有必要在仲裁庭审前进行必要的沟通,使双方确定证据事项所适用的具体规则或合同规则。总而言之,国际商事仲裁中的事实认定虽以证据为基础,但并不固守证据法,对最佳证据实践的追求以及对示范国际文件的合理吸纳使国际化与自治化成为现代商事仲裁的应然取向。

[1]杨玲.国际商事仲裁程序研究[M].北京:法律出版社,2011:1-2.

[2]杨良宜,莫世杰,杨大明.仲裁法—从1996年英国仲裁法到国际商务仲裁[M].北京:法律出版社,2006:947-948.

[3]罗楚湘.英国仲裁法研究[M].武汉:武汉大学出版社,2012:296.

[4]Ethan A.Brecher.Use of Subpoenas in Arbitration[EB/ OL].[2016-03-21].http://liddlerobin-son.com/newsletters/use-of-subpoenas-in-arbitration.

[5][英]艾伦·雷德芬,马丁·亨特.国际商事仲裁法律与实践[M].林一飞,宋连斌,译,北京:北京大学出版社,2005:316.

[6]胡荻.国际商事仲裁权研究[M].北京:法律出版社,2015:96.

[7][美]拉斯·休谩.瑞典仲裁法:实践和程序[M].顾华宁,译.北京:法律出版社,2012:348.

[8]Jeffrey Waincymer.Procedure and Evidence in International Arbitration[M].London:Kluwer Law International,2012:933.

[9]乔欣.仲裁权研究—仲裁程序公正与权利保障[M].北京:法律出版社,2001:20.

[10]崔起凡.国际商事仲裁中的证据问题研究[M].杭州:浙江工商大学出版社,2013:162.

[11]纪格非.民事诉讼中的真实—路径与限度[M].北京:中国政法大学出版社,2013:36-37.

[12]纪格非.证据能力论—以民事诉讼为视角的研究[M].北京:中国人民公安大学出版社,2005:142.

[13]陈桂明,纪格非.证据制度改革中的几个基本问题[J].法律科学,2007(6):146-154.

[14]薛波.元照英美法词典[M].北京:北京大学出版社,2013:401;723;750.

[15]William C.Turner.A Brief Overview of the Use of Evidence in Arbitration[J].Nevada Lawyer,2010(10): 21-23.

(责任编辑:朱登臣)

10.3969/j.issn.2096-2452.2016.02.009

G649.21

A

2096-2452(2016)02-0039-06

2016-03-23

张建(1991-),男,内蒙古赤峰人,中国政法大学国际法学院2015级博士研究生。

2015年度北京仲裁委员会科研基金项目(编号:201510);2015年度中国政法大学研究生精品课程项目(编号:YJPXC06)