新常态下中央与地方税收分配研究

李 铁

(东北师范大学 经济学院,吉林 长春 130117)

新常态下中央与地方税收分配研究

李 铁

(东北师范大学 经济学院,吉林 长春 130117)

经验数据表明,财政分权客观上促进了我国经济增长。但是,由于财政分权的不规范,其对经济增长的促进不具有稳定性。当前,经济增长速度呈现中低速的常态化,财政体制改革要更加注重以税收为主体的财政分权的完整性和规范性。本文以新常态下的经济增长特征给地方财政治理带来的困境为背景,引出新时期中央政府与地方政府税收分配关系的变化。随着税收制度改革的深化,中央与地方税收分配关系需要进一步调整,以促进经济发展。文章通过分析我国中央与地方税收划分存在的一系列问题,提出我国中央和地方税收关系调整的具体政策建议。

财政分权;地方财力;税收分配

一、引言

随着经济增速下降,经济新常态提法逐渐流行起来。新常态下的经济增长特征给地方财政治理带来了新的挑战。受经济增长速度下降的影响,2014年中国财政收入增速为8.6%,这是分税制改革以来最低值。2015年4月的财政数据显示,一季度一般公共预算收入同比增长5.1%,财政收入增速再创新低。在减收和增支的双重作用下,地方财政治理迎来了自1994年分税制改革以来最大的挑战。

自1994年分税制改革以来,我国中央政府财政收入占总财政收入的比重有较大幅度的上升,近年来基本保持在55%左右,中央政府加强了对财政收入的集中程度,从根本上扭转了中央财政在政府间财政收入分配中所处的被动局面,呈现出一种集权的趋势。然而,用“中央财政支出占国家财政支出的比重”这个指标来度量中央政府与地方政府的纵向财政分权程度,则会显示出中央向地方高度分权的倾向。2014年,全国一般公共预算收入140349.74亿元。其中,中央一般公共预算收入64490.01亿元,地方一般公共预算本级收入75859.73亿元,中央和地方财政收入之比为46∶54。2014年,全国一般公共预算支出151661.54亿元。其中,中央一般公共预算支出22569.91亿元,地方一般公共预算支出129091.63亿元。中央和地方财政支出之比为15∶85。这就造成地方政府的收入能力和支出责任不匹配。

从自给能力①在不依赖上级政府财政援助的情况下,各级政府独立地为本级支出筹措收入的能力,称为财政自给能力。财政自给能力系数=本级财政收入/本级财政支出。地方财政自给能力是衡量地方财政运行状况的重要指标。财政自给能力越低,说明该地区的财政资金瓶颈程度越严重。如果一级政府从自有来源征集的收入足以满足本级公共支出,则认为该级政府具有财政自给能力。反之,则被视为财政自给能力不足,说明存在财政资金瓶颈。系数来看,在1994年分税制改革以前,中央与地方的财政基本都能做到自给自足,地方的财政自给能力优于中央,并且中央的财政自给能力总体呈下降趋势。中央的财政自给能力系数从1985年的0.97下降到1993年的0.73,而地方的财政自给能力系数一直在0.9左右徘徊。但在1994年推行分税制改革后,情形立刻出现了相反的变化,中央的财政自给能力呈现波浪式前进的态势,而地方的财政自给能力则急剧下降。中央的财政自给能力系数在1994年上升至1.66,在2008年甚至高达2.45,尽管2000年曾下降到1.27,但它整体上仍呈现出上升的态势。地方的财政自给能力系数基本上一直在0.5~0.6区间徘徊,也就是说有40%左右的支出需要依靠中央财政的转移支付和地方自筹的预算外资金弥补。县乡基层政府财政自给能力系数更低。2014年,省级财政自给能力系数为0.63,地市级财政自给能力系数为0.69,而县级财政自给能力系数为0.47。地方财政自有财力无法满足其支出需要,地方财政支出中的很大部分来源于转移支付,并且对中央政府的转移支付形成了高度依赖。

我国现行财政制度的框架下,地方政府的收入能力和支出责任不匹配。

二、我国中央与地方税收划分存在的问题

(一)税权高度集中,政府间收入划分缺乏法律保障

财政自给能力系数实质上体现的是本级政府财权和本级政府事权的比例。1994年分税制改革后中央与地方的财政自给能力之所以会出现逆转,主要原因是中央在对地方的收入管理权限采取剥夺式控制手段。[1]根据赵志耘、郭庆旺的测算,[2]2003年我国地方政府税收控制指数为0.212。从这个指标可以看出,目前我国地方政府拥有的税收自主权很小。

在分税制运行比较稳定的西方发达国家,其税权在中央与地方之间的划分,一般在宪法中都有明确规定,至少存在一个由最高立法机构通过的进行税权划分的法律依据。而长期以来,我国的税权划分一直没有统一的法律形式加以规范,只是由国务院颁布行政法规来加以规定。特别是,分税制改革的重点是中央政府和省级政府之间财权划分,省级政府和省级以下政府之间的税收划分更加不规范。

由中央来决定税权的划分,其结果必然是重视集权。按现行规定,除极少数税种的开征、停征权下放地方以外,大多数税种的开征、停征、税率、税目、优惠、减免等完全由中央统一规定。另外,省级以下的地方财政,也没有固定的法律和法规来限定其分成比例,多数是由省级财政规定,其财权财力大部分划归省级政府,真正下放到市县的税权很少,这就使省级以下地方政府的事权和财权财力极不平衡。[3]由于我国税权的纵向划分只是由中央政府颁布行政法规来加以规定,一直以来都没有一个统一、稳定的法律形式,使得中央可以频繁地调整某些税种的税率、起征点,或随意将地方税肢解成共享税,或自主提高共享税中央收入比例。“中央和地方税权划分研究”课题组指出,目前国家财政部每年关于税收政策的临时调整和改变的文件就达100余件。[4]这种税权划分体系立法效力层次低,不符合国际上的税收法定主义原则和宪法规定“依照法律”纳税的要求,影响了税权划分的权威性、稳定性、严肃性,无法满足税权划分在一个稳定的框架内运行,既引致了中央与地方在财权上的摩擦和矛盾,又违背了分税制的初衷。

(二)税制结构不合理,税种划分欠科学

1994年根据分税制运行情况和宏观调控的需要,财政部对中央与地方税收收入的划分进行了一系列的调整。其中,属于中央与地方共享收入部分包括:增值税中央分享75%,地方分享25%;纳入共享范围的企业所得税中央分享60%,地方分享40%;个人所得税中央分享60%,地方分享40%;证券交易印花税中央分享97%,地方分享3%;海洋石油资源税作为中央收入,其他资源税作为地方收入。税源相对集中、稳定,征管相对便利,收入充足、增收潜力较大的税种,大多列为中央税、中央和地方共享税;而留给地方的大多是税源分散、征管难度大、征收成本高和收入不稳定的小税种,①目前包括房产税、城市房地产税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税、土地增值税、车船税、烟叶税和固定资产投资方向调节税9种,其中固定资产投资方向调节税暂停征收。地方政府无法通过地方税更有效地组织财政收入和调节经济,客观上刺激或者迫使地方政府及其所属部门通过各种非税方式筹集预算外财政资金,满足财政支出需要。2013年中央税收收入占全国税收收入比重为55.4%,共享税种由分税制初期的3个(增值税、资源税、证券交易税)增加到5个,共享税收入所占的比重由1994年的55%增加到70%左右;如果考虑部分行业的营业税、城市维护建设税和个人所得税中的利息所得由中央征收的话,共享税收入占地方税收的比重实际已高达80%以上。

在省级以下地方税收收入构成中,营业税、增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税和房产税税收收入超过了总收入的90%。其他税收收入包括印花税、资源税、土地增值税、车船税、烟叶税、固定资产投资方向调节税所占比重非常低。从分税体制上看,没有明确几级分税,只设定中央与地方的分税内容,省以下税收划分至今没有明确的制度安排。因此,大部分省采取收入稳定且规模较大的税种由省与市县共享的模式,收入较少的税种市县独享,行业或支柱产业的税收收入由省级独享。①如天津市规定,交通及管理运输、邮政通信、石油石化、金融保险等行业的增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税、教育费附加,以及机场、港口、卷烟、汽车、天钢、天铁、钢管和创业环保公司的增值税、营业税划归省级收入。河北省将石油、石化、有色、电力等四部门和省参与投资的电力企业缴纳的增值税、营业税划归省级收入。此外,还有20多个省将金融保险营业税全部作为省级固定收入。甚至出现分税制仅在中央和省级之间实施,而省以下仍然实行包干制的观点,部分地区甚至出现了“买税”现象。[5]②所谓“买税”,就是指一些完不成上级税收任务的地方政府,通过请吃请喝、允诺给予高额比例返还、支付手续费或提供优惠税收待遇等方式,使用本辖区的完税凭证、税收缴款书、增值税专用发票等,向非本辖区的纳税人代开完税票据,将税款缴入本辖区国库的行为。

(三)地方税收体系缺乏有效的主体税种

从税收体系情况看,地方税设置不全,地方税收体系缺乏有效的主体税种,难以取得稳定的收入。在“财力与事权直接匹配”的影响下,分税制体制改革以来,一些属于地方的税种,如农业特产税、农业税、牧业税、屠宰税等税种先后被取消,固定资产投资方向调节税、筵席税等税种形同虚设,遗产税尚未开征,虽然从数量上看地方有17个税种,但真正属于地方的独立税种十分零散,且组织的收入规模十分有限。

从各税种所占比重看,占地方税收收入比重较大的税种依次为:营业税、增值税、企业所得税、个人所得税、城市维护建设税。其中,增值税、企业所得税和个人所得税属于中央与地方共享税种。这说明我国地方税体系中主体税种为营业税和城市维护建设税,其余税种为辅助税种。营业税虽然属于地方财政的主体税种,但营业税和增值税的征收在交通运输、建筑安装等行业存在相互交叉部分。随着增值税的逐步完善,增值税的征收范围将有所扩大,相应的,营业税的征收范围将逐渐缩小,最终将被增值税完全取代。城市维护建设税对于地方税体系来说也是所占比重较大的一个税种,但是该税是以增值税、营业税和消费税三个税种的税额为计税依据,没有独立的课税对象,迄今仍没有成为一个独立的税种。地方税种都是些零星分散、征收难度大、征收成本高的小额税种。可见,现行地方税体系残缺不全,突出的表现是主体税种的缺失,一方面缺乏税源丰富、易于地方政府征收的主体税种;另一方面现行地方税系的主要税种没有与地方资源禀赋充分结合,影响税收对经济发展方式转变调控功能的发挥。

(四)地方政府非税收入的规模膨胀

从经济学理论的角度来看,政府非税收入具有外部效应矫正性、成本补偿性、资产资源性、行政司法管理性等作用。因此,对于非税收入进行有效管理将有利于控制政府收入,更好地规划政府支出,从而促进地方经济的健康发展。非税收入的经济影响,与当前学界主流的观点相一致,认为非税收入对增加国家宏观调控能力、调动地方各级政府和部门的积极性、弥补财政预算资金的不足、兴办公益事业以及促进地方经济发展起到一定的促进作用。但从长远看,非税收入规模的膨胀增加了企业和居民的负担,分散了政府财力,对经济发展方式的转变产生负面影响。1994年分税制实施以来所暴露出的财权与事权不对称,省以下财政体制不健全,县、乡财政困难,使得地方政府非税收入、预算外收入加速膨胀。2014年,一般公共财政收入中的税收收入119158亿元,同比增长7.8%,非税收入21192亿元,同比增加2513亿元,增长13.5%。其中,中央非税收入同比增加899亿元,增长25.3%,主要是部分金融机构上缴国有资本经营收入增加;地方非税收入同比增加1614亿元,增长10.7%。③数据来源:http://www.chinaacc.com/news/caijing/zh1502099305.shtml.

分税制改革后,中央集中大部分财力,作为对地方政府的弥补,明确规定国有土地有偿使用收入归地方政府所有。在20世纪整个90年代,由于房地产市场的萧条,土地产生的收益相对较小,并不为中央与地方两级政府所关注。但2000年后,随着国家城镇化战略的实施,房地产产业成为我国新的经济增长点,土地出让金也屡创新高,几度占据地方政府一般预算收入的50%以上。由于这部分收入完全归地方政府支配,造成地方政府在GDP、财政收入的政绩指标竞赛中严重依赖有限的土地,导致城市扩张,耕地减少,房地产泡沫化风险越积越大,成为经济健康发展的一大隐患。[6]

三、我国中央和地方税收关系调整的政策建议

(一)中央与地方税权划分

税权涵盖在政府财权④根据白景明(2007)对政府财权的界定,政府财权是指一级政府所拥有的收入筹措权,这一权力包括税政权、非税收入确定权和收入所有权三方面内容。范围之内。因此,优化中央与地方税权划分前提,即应合理划分中央与地方政府的财权分配格局。笔者认为财权制度改革应从横向与纵向两个角度来进行,横向高度集权,纵向合理分权。横向高度集权是要将分散于财政部门以外的、很大程度上给我们的分配秩序造成诸多不良影响的财权统一到财政部门,由财政部门进行统一、科学的管理,实现财政宏观调控、促进公平与效率的职能;纵向合理分权是指将财权统一到财政部门后,在财政部门内部将财权合理划分,在保障中央集中必要的财权条件下,实行横向的高度集权和纵向合理分权。

那么,如何划分中央与地方的税权呢?

基于促进经济发展方式转变的视角,为扩大居民消费需求和增加人力资本要素投入所提供的公共服务,是属于人类基本消费品范畴且与人口流动关联度较大的公共产品。这类公共产品需要纳入公共服务均等化。如果这类基本的公共服务供给要在全国范围内均等化,那么,政府财权的相对集中就不可避免。从这一角度来说,以扩大居民消费需求、增加人力资本要素投入为目标的税收分权,应当继续坚持中央集权模式。而从三次产业协同发展转变的角度,这一转变目标具有很强的区域性,不同的区域资源禀赋不同,有些适合发展第一产业,有些适合发展二、三产业,需要中央政府协调发展。特别是我国区域经济发展高度不平衡,要集中财力向财力不足的区域转移支付,只有中央政府才有能力协同各地区均衡发展。换句话说,转变经济发展方式是从国民经济整体出发的宏观调控,税收制度改革的核心,就是通过规范政府的收入与支出来调节社会的需求结构、产业结构和要素投入结构。鉴于促进经济发展方式转变这一调控目标的整体性、全局性,宏观调控权必须集中于中央政府,不能层层分解,逐级下放。因此,根据我国国情,在当前促进经济发展方式转变时期,中央需要保持相当的税权集中,高度分权的模式在我国是行不通的。

但是,自分税制改革以来,地方政府的财力一直处于比较窘迫的状态,许多研究都在不同程度和层面上表明地方政府的财力是不足的。①比较有代表性的如杨志勇(2008),田发、周琛影(2009),钟高峥、曾康华(2009)等。地方财政支出责任较重,而现行地方税、共享税中地方所得又不能满足地方财政支出的需要,一方面,使得地方政府对中央转移支付的依赖程度日趋加大;另一方面,使得地方政府依靠社会保障资金、土地出让金、国有资产收益等非税收入作为落实区域政策的重要资金支柱,收费规模不断膨胀,以致出现随意收费、费大于税等现象,不仅加重了企业和居民的负担,也侵蚀了地方税基,一定程度上削弱了地方政府推动本地经济发展的积极性和责任心。地方税与地方共享税难以满足地方财政支出的需要,其重要的原因在于地方税权不能满足税收收入调整的需要。

地方是否应拥有税收立法权?

理论上讲,立法权下放有利有弊。学术界的看法基本上也分为这两种观点。为促进地方经济发展方式转变,支持赋予地方适度税收立法权的理由还是比较充分的:一是赋予地方适度税收立法权是有效配置资源的需要。各地都有一些属于区域范围内的零星税源,以及随经济发展而产生的新税源,在不具有税种开征权的情况下,会使这些本应成为地方财政收入的税源白白流失,既不利于地方发挥本地优势,也使得地方政府难以通过税收手段调控经济。二是规范地方收入行为,降低居民和企业税费负担的需要。三是完善分税制管理体制的需要。四是规避政府风险的一种自我保护措施。因此,要摒弃传统的税权过度集中模式,走适度分权的道路。

设置地方税的意义在于使地方政府按照本地居民的要求决定税率和所提供的公共服务,以中央与地方税收划分理论为基础,根据政府事权和支出范围的界定,对地方享有税收立法权的具体设想如下。

第一,全国统一开征、对宏观经济影响大、影响产业结构、税基流动性强的中央税、共享税,由中央立法和解释,税政制定权在中央。包括税种开征、停征权、税目和税率调整权、税收减免权等,以加强中央统一领导和宏观调控能力。但如果共享税的减免等事项涉及地方利益的,中央应充分考虑地方的实际情况,在同地方协商的基础上做出决策。

第二,对全国统一开征且对宏观经济影响较大的地方主体税种(如财产税②从地方税税种本身应具有的性质特点来看,财产税是最适宜成为地方税的主体税种。过去,我国的财产税税系尚不健全,征收范围窄,税率低,对地方税收收入增长的贡献率低。2008年我国地方税收收入中,财产税比重为10.9%,不具备对地方财力的决定性影响,很难适应地方经济的发展和财源建设的需要。但是,财产税的比重逐渐上升,2013年我国地方税收收入中,财产税比重为23.5%,对地方经济调节的功能作用显著性明显增强。),由中央制定基本法律法规及实施办法,将部分政策调整权下放给地方。地方可在中央规定的税率、扣除标准等税收要素的幅度范围内,结合当地经济发展及其他本土资源状况自行确定。

第三,对全国统一开征、对宏观经济影响较小、但对地方经济影响较大,区域性特征比较明显的地方税,基本的税收法规由中央制定,具体的实施办法、税目税率调整权、减免、征管权赋予省人大。这符合“要在统一税政的前提下,赋予地方适当的税收管理权”的原则。

第四,零星分散、征收成本较高的地方税,其立法和征收管理政策制定权归省级人大。至于省级人大是否可以决定开征新税,则要慎重考虑。对税源流动性、外溢性较小,不易引起经济波动,适宜由地方独立征收的地方税,应允许省、自治区、直辖市在其行政区域内独立开征。对各地税源差异较大不宜全国征收的税种,可允许地方独立立法开征,或由中央统一立法、地方决定是否开征。

(二)中央与地方税收收入的划分

1.对流转税和所得税的划分

对流转税和所得税要坚持按照税种属性划分。在我国,流转税和所得税税收收入占全部税收总收入的85%以上,对稳定经济和收入再分配功能的发挥起着举足轻重的作用。

在流转税方面,目前关税和消费税是中央税,增值税是中央与地方共享税,营业税(除部分行业归中央税)是地方税。由于现行税制以流转税为主体,流转税税收体系与其中央与地方共享的税收分配制度安排相结合,从机制上诱发了地方政府的投资扩张冲动,形成了地方粗放型的经济发展模式,带来了第三产业发展滞后,各地重复建设、产业趋同等问题。随着增值税的扩围改革,营业税在地方税中的地位将日渐弱化,营业税与增值税逐渐合并。合并后,增值税作为中央与地方共享税。保持改革前后地方财力不变,要提高地方共享比例。

在企业所得税方面,要改变传统按照行政隶属关系划分收入的所得税分享制度。现行按照行政隶属关系划分企业所得税的分享制度,存在两个重要的弊端:一方面,地方政府对税收贡献小的中小企业不够重视,对区域结构、产业结构以及所有制结构的调整造成不利的影响;另一方面,省级、市级政府将税收贡献较大的企业划分为固定收入,加剧了县以下财政困难。因此,将全部的企业所得税作为中央与地方共享税。

2.对其他税种的划分

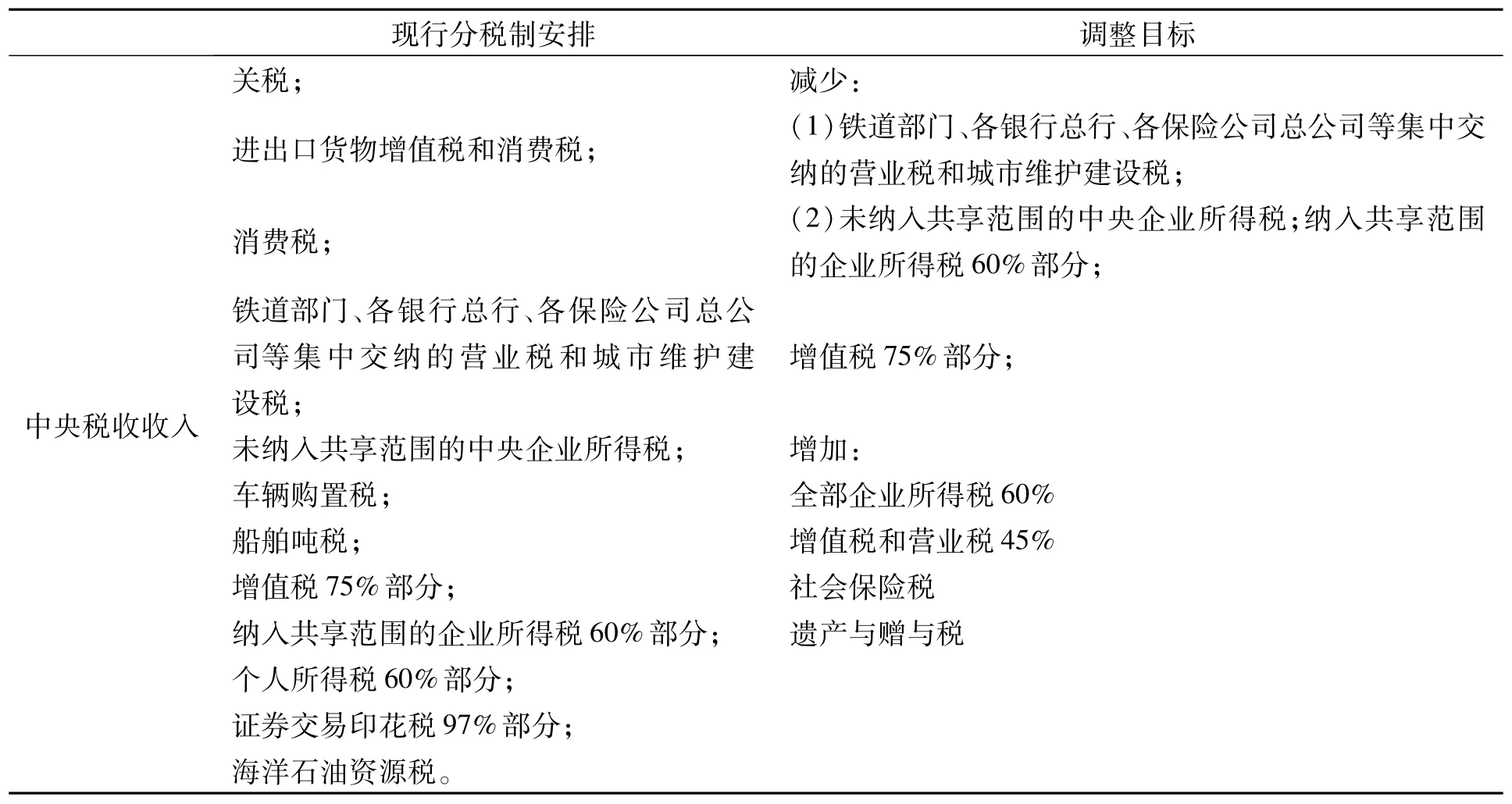

对以房地产保有环节征税为主的新型财产税、资源开采税、环境税划归地方税。根据基本社会保险筹资而开征的社会保险税应作为中央税。鉴于目前受到我国社会保障的管理水平、统筹层次、体制以及利益分配格局等一系列因素的制约,在一段时期内,社会保险税可暂时纳入地方税,由地方税务部门负责征收管理。遗产与赠与税划归中央。因此,本文提出的中央与地方税收划分的基本架构如表1所示。

表1 中央与地方税收划分的调整情况

现行分税制安排调整目标不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的营业税;减少:不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的城市维护建设税;地方税收收入(1)不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的营业税;房产税;(2)不含铁道部门、各银行总行、各保险公司总公司集中交纳的城市维护建设税;城镇土地使用税;(3)增值税25%部分;土地增值税;耕地占用税;(4)纳入共享范围的企业所得税40%部分;车船税;契税;烟叶税;印花税;增加:增值税25%部分;(1)全部企业所得税40%纳入共享范围的企业所得税40%部分;(2)增值税和营业税55%个人所得税40%部分;(3)全部的城市维护建设税证券交易印花税3%部分;(4)新型资源与环境税海洋石油资源税以外的其他资源税。

(三)地方税主体税种的设置

鉴于我国目前地方税系中税种数量较多,但税源充足、收入稳定的主体税种缺乏的现状,改革和完善地方税制的关键应在于选准地方税主体税种,并辅之以相应合理有效的辅助税种,应分阶段、动态地确定地方主体税,其目标的确定大概分为三个阶段。近期目标:以营业税、企业所得税和个人所得税为主体税;中期目标:以所得税、财产行为税为主体税;长远目标:以财产税或物业税和资源环境税、城建税为主体税。

本文认为,可以根据各地区的经济特色和税源特点,确立其主体税种,一方面,可以保证地方财政收入稳步增长;另一方面,地方政府大力发展地方特色经济,将经济优势转化为税收优势的同时,以税收优势带动经济发展方式的转变。

在东北和西部地区,自然资源较为丰富,可以将资源税作为主体税种。当前,地区的资源优势并没有能够转化为税收优势,原因在于现行的资源税税率太低、征收范围太窄。如前文所述,为提高资源税成为资源丰富地区主体税种的可能性,必须通过改革资源税,扩大征收范围、提高征税税额。资源税收入的增加可以使地方政府有一定的财力改善由于资源的开采给当地造成地质破坏、环境污染等问题,有利于转变地区落后的经济发展方式,使资源税成为地方收益性的税种。

在中部和其他一些经济发展中等水平的地区,现阶段要大力发展三次产业,提高本地区居民的收入水平,近期主体税种比较难以培养。从长期来看,个人所得税和财产税具有较大的增收潜力,可逐步发展为地方税主体税种。

经济较发达的东部、南部地区,可以加快以房产税等财产税类作为主体税种的进程。这些地区的人均收入水平超过全国其他地区,聚积财富的速度快于其他地区,且在现行的房产税制度下,由于流动人口较多、非公有制经济发达、各项产业发展较快、居民投资于住房及经营用房的比例高于其他城市,房产税收入可以持续增长,应推进财产税作为这些地区地方税主体税种的改革进程。

(四)省以下政府间税收分配关系的调整

1.合理划分省以下税收收入

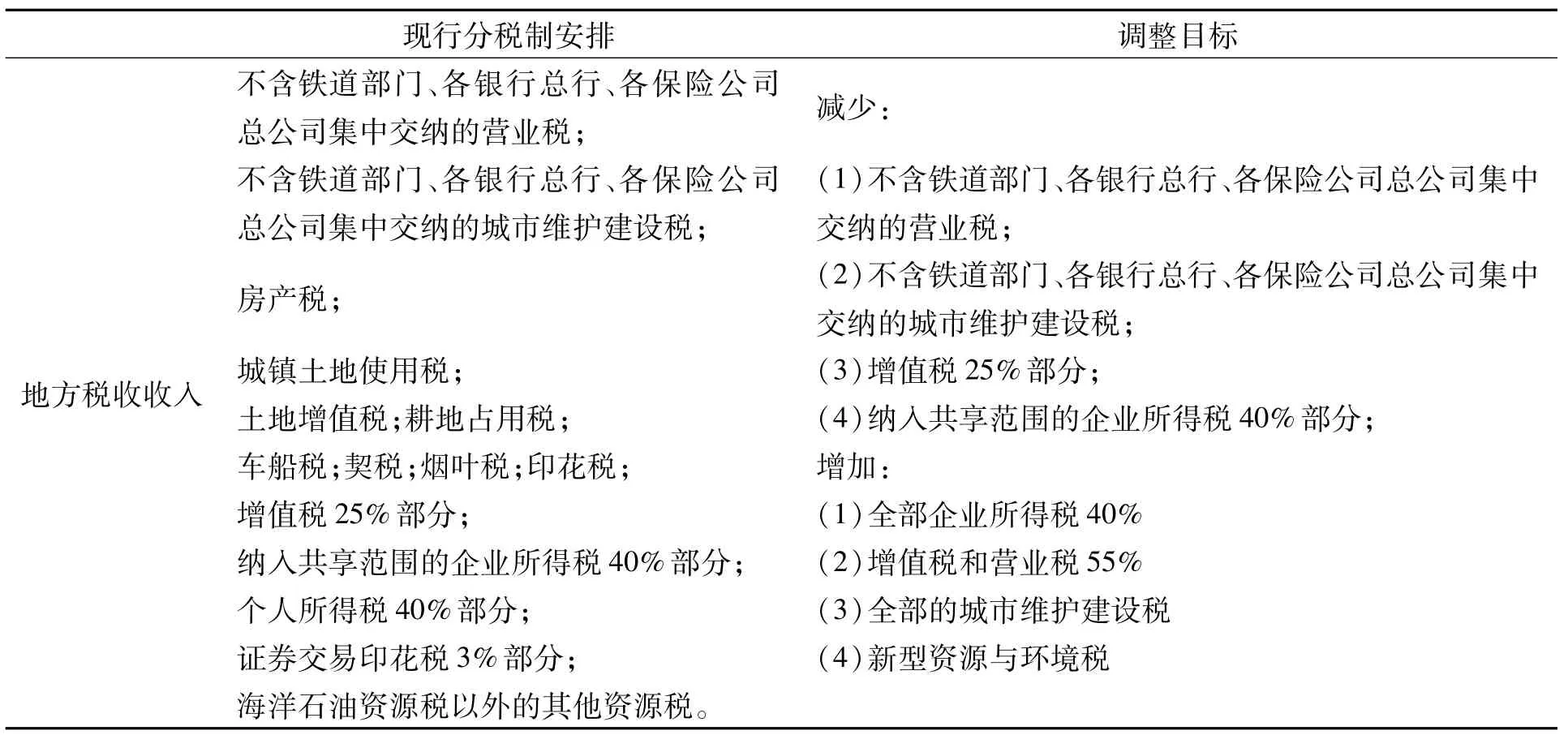

随着地市财政与县级财政之间联系的逐渐弱化,可在全国全面推行省管县体制,为省以下分税制改革的推进提供基础。可将目前中央和省级财政集中的部分专项收入按不同性质和责任分别下划到县级,分别设置省税和市、县税,将税基较广、收入稳定的税种划作市县级政府税种。在近期,营业税依然是省级政府的主体税种,并且增值税和所得税是省级政府的主要税收来源。因此,在财力分配上,要大力向基层政府倾斜,降低上解比例,取消困难基层政府的上缴任务,合理划分共享税,按比例分享,将税收的返还更多留给县级财政,缓解基层财政困难。从长期来看,省级政府的税收来源主要是增值税和所得税分享部分和资源与环境税;市、县税收收入的主要来源一是省级政府划分的共享税部分,二是财产税、城市维护建设税、印花税、土地增值税、契税等等。本文提出的省以下税收划分的基本架构如表2所示。

表2 省以下各级政府税种划分的构想

2.整顿规范地方的收费权

地方没有税收立法权,就滥用收费权,以致出现随意收费、费大于税的状况。其结果不仅加重了企业和个人的负担,而且打乱了政府分配秩序,侵蚀了国家税基。在优化中央与地方税权划分的基础上,必须整顿规范地方收费问题,从而将整个地方政府的分配行为纳入法律化规范化轨道。

最有效的方法,就是通过法定形式的税收来代替预算外收入,这也是财政法治原则和公开原则在预算管理制度中的具体体现。中央政府通过明确的税收方式,可以透明地了解到地方的财政收支情况,从而可以视地方政府的财政状况予以区别对待,采取不同的方式对其给以支持,以促进地方经济的发展。

要以转变经济发展方式为导向,将现行各种名目的收费按其性质类别分流归位,发挥其特有的功能作用。对不合法、不合理的收费要继续清理整顿,尽快取消;对体现政府职能,属于税收性质和具有税收功能的收费,要实施“费改税”,如将土地使用费并入土地使用税,将文化事业建设费并入营业税等;对不再体现政府职能,可以通过市场机制形成的收费,转为经营性收费,并依法征税;对符合国际通行做法,又属必要的少量收费,仍予保留,但收费标准要适当,并要有严格的制度规定。

[1]王雍君.地方政府财政自给能力的比较分析[J].中央财经大学学报,2000,(5).

[2]赵志耘,郭庆旺.论中国财政分权程度[J].涉外税务,2005,(11).

[3]周波.我国政府间税收收入划分的若干法律问题思考[J].税务研究,2009,(5).

[4]“中央和地方税权划分研究”课题组.优化中央和地方税权划分的对策研究[J].财政研究,2007,(1).

[5]洪江.分税制:中央与地方之间的压制和反弹[J].地方财政研究,2008.

[6]刘玲玲,冯懿男.分税制下的财政体制改革与地方财力变化[J].税务研究,2010,(4).

Research on the Adjustment of the Relationship between the Central and Local Tax Distribution under the New Normal

LITie

(School of Economics,Northeast Normal University,Changchun,130117,Jilin,China)

Empirical data show that the fiscal decentralization has objectively promoted the economic growth of our country. However,the promotion is not stable because of its non-standardization.At presentwhen the speed of economic growth presents the normal of low speed,the reform of the financial system should paymore attention to the integrity and standardization of the fiscal decentralization with tax as its principal part.This paper discusses the plight of local financial governance caused by the economic growth features of the new normal,and then the changes in tax distribution relationship between the centraland the local government.With the deepening of the tax system reform,the relationship between central and local tax distribution needs to be further adjusted to promote economic development.Finally,through the analysis of a series of problems arising in the central and local tax distribution in China,some specific policy suggestions are put forward for the adjustmentof the centraland local tax relations.

fiscal decentralization;local financial resources;tax allocation

F123.14

:A

:1006-723X(2015)10-0073-07

〔责任编辑:黎 玫〕

吉林省社会科学基金项目(2015BS31);自然科学“中央高校基本科研业务费”资助项目(14QNJJ038)

李 铁,女,东北师范大学经济学院讲师,经济学博士,主要从事财政与税收研究。