现代传记理论视角下的中国古典叙事诗*

李 丹

( 上海师范大学 人文与传播学院,上海,200234 )

现代传记理论视角下的中国古典叙事诗*

李丹

( 上海师范大学 人文与传播学院,上海,200234 )

中国先秦至近代文学中出现了相当多的叙事诗,其中记载的历史人物、时代信息、社会风貌等内容符合传记的基本要求,一首首叙事诗实际上被看作一篇篇散传,并因此实现了它们的艺术价值和史料价值。尽管古典叙事诗受诗体形式及抒情传统等因素制约,但其表现出的传记功能仍是不可忽视的。

中国古典叙事诗;散传;艺术价值;史料价值

叙事诗作为人类生存经历和民族精神的一种表达形式,从西周时就已经产生,并一直延续至近代;尽管因“感于哀乐”及诗人立场等原因而含有抒情、议论的成分,但“征实性就始终规范中国古典叙事诗表现倾向的发展”①肖驰:《中国诗歌美学》,北京:北京大学出版社,1986年,第123页。,这一基于现实的质素与传记文学的纪实要求相吻合,叙事诗实际上发挥着传记作品的功能。然而,目前我国传记文学史研究以散文体史传作品为主体,仅认可《诗经》、《楚辞》里的古叙事诗为传记文学之滥觞②韩兆琦:《中国传记文学史》,石家庄:河北教育出版社,1992年;杨正润:《传记文学史纲》,南京:江苏教育出版社,1994年;陈兰村:《中国传记文学发展史》,北京:语文出版社,1999年。,而略过此后大量的叙事诗作品。本文尝试对该现象作一些探究。

一

相关研究认为,传记文学的要素有:传主为历史真实人物,所叙主要事件具有真实性、合理的想象等③赵一凡等:《西方文论关键词》,北京:外语教学与研究出版社,2006年,第891页。。依据这几项条件,中国历代记录具体的人和事的叙事诗是符合传记文学要求的。由传记作品的分类标准可知,“散篇传记文学,简称散传。这是指成部的纪传体史书和杂传类传以外的文学性强的各种单篇传记以及各种具有传记性质的作品”④韩兆琦:《中国传记文学史》,石家庄:河北教育出版社,1992年,第3页。。那么,中国古典叙事诗可归为散传。再按文献资料性质和级别厘定,这些叙事诗多属非官方正式传记;按篇幅计,则多属小型传记。如进一步根据有关理论研究对各种传记作品的类分⑤朱文华:《传记通论》,上海:复旦大学出版社,1993年,第21-38页。,还可将中国古典叙事诗划归不同的传记类别。

首先,以著者身份分,可分为自传、他传。前者如蔡琰的两篇《悲愤诗》,不仅描述了自身的痛苦遭际,还在更广阔的视域里再现了汉末社会动荡、百姓流离失所的状况。胡适称赞这两首同题诗最精彩的部分都是叙写母子离别的情景⑥胡适:《胡适文集》第4卷,北京:人民文学出版社,1998年,第72页。,虽然这一评论是从白话诗的角度出发的,却契合传记文学感人的细节描写之特点。蔡琰的诗还传达出男尊女卑社会里女性不得不依附男性的无奈之情,即使这样有才华有家庭背景的诗人也难以逃脱取悦丈夫的生存处境,堪称女性自传的经典之作。杜甫的《壮游》被认为是诗人一生艺术写照的叙事诗,亦可作为一篇散传。关汉卿的《不伏老》融元代前期散曲的通俗性、口语化及北方民歌直率爽朗的色彩和朴素之美与自己“偶倡优而不辞”的生活于一体,其整体风格虽有别于一般传记文学作品,却呈现了在异族统治的森严等级制度下一个特立独行的文人的自我定位。

更多的叙事诗可划归他传的范围。以女性传记为例,叙事诗记载了不同类型女性的行状,将古代社会这一弱势群体的生存状态保存下来。有关于弃妇幽怨的,如汉乐府诗《上山采蘼芜》、白居易的《母别子》、王安石的《君难托》等。有关于农妇田女劳苦、贫困的,如戴叔伦的《女耕田行》、皮日休的《卒妻怨》、梅尧臣的《汝坟贫女》、文同的《织妇怨》、姚燮的《卖菜妇》等。有关于婚恋的,如《陌上桑》和《羽林郎》都刻画了貌美而遵循礼法、不畏威武、不慕富贵、自尊而果敢的平民女子形象;近代金和的《兰陵女儿行》也属于这一类型,只是传主的思想、言行更具个性特征。有关于家庭生活的,如《焦仲卿妻》这一长篇传记,真实地再现了作为儿媳和作为女儿的刘兰芝在两个家庭中所处的境况;郑燮的《姑恶》记录一位童养媳遭受婆婆虐待的情形,呈现出古代婆媳关系的一种样态;以今天的眼光观照那时的家庭问题,便不难发现封建家长制文化对青年女性的钳制,还可看出女性在封建大家庭的地位由低到高——年轻时受压迫,年老时压迫人——的身份过渡过程,同时记载了女性间的相难习俗。以上属常态社会生活中女性的传记,还有一些叙事诗记载了较少见的现象。北朝乐府民歌《木兰诗》记叙花木兰乔装替父从军的传奇,该形象是中国古代女子敢担当、有决断、机智聪慧等特质的化身,女性传记较少出现这样眼光长远、智勇双全的形象,因而木兰的故事自古至今不断地流传着。杜甫的《负薪行》记录了夔州地区四五十岁未婚女性的艰难人生,当地“土风坐男使女立,男当门户女出入”,年老体弱仍须“筋力登危集市门,死生射利兼盐井”,即便如此勤苦劳作,依然遭受歧视,就这样终生在偏僻的山沟里困顿、隐忍;诗篇结语的反问涉及性别与审美这一永恒的话题:“若道巫山女粗丑,何得此有昭君村?”假如没有杜甫从外来者的角度犀利地观照该现象,今天的读者怎能了解这群处于社会最底层女子的生存状态呢?邵长蘅的《城根妇》叙述一位昔日因丈夫高官而坐享尊贵,今日因丈夫犯法而沦为奴婢的妇女之遭遇,将封建时代夫贵妻荣文化以及法律连坐制度带来的人生戏剧化转变的情形描画下来,折射出女性没有独立人格的卑微处境。

其次,按传主情况可分为单传、合传,按传主与作者的关系又分为同时代人物、历史人物,按传主身份还分为名人、普通人等。多数叙事诗属于单传这一类型,也有受《史记》影响而写的合传叙事诗。梁启超颇为推崇合传的效用,“把历史性质相同的人物,或者互有关系的人物,聚在一处,加以说明,比较单独叙述一人,更能表示历史真相”*梁启超:《中国历史研究法补编》,北京:中华书局,2011年,第73页。。对于篇幅有限的叙事诗而言,其要点在于突出两位或多位传主的共同之处。白居易的《长恨歌》记叙唐玄宗与杨贵妃的故事,帝王的爱情在中国历史上属凤毛麟角,故分外显得坚贞与深切,同时也衬托出结局的感伤与凄美,这首诗因述及两者爱的交流而可看作李隆基和杨玉环的一种合传。吴伟业的《楚两生行》也是一诗为两人记传,记述明末说书人柳敬亭和歌唱艺人苏昆生二人高超的技艺及他们于清初沦落的遭际,展现朝代改换背景下的艺人生平,政治洪流裹挟着的世事变迁并非常人意愿所能扭转。张维屏的《三将军歌》是为在抗击外来侵略战争中“力战殁于阵”的陈联升、陈化成、葛云飞三位将军所作的合传,诗篇围绕三名传主——“捐躯报国皆忠臣”——的共同境界,按先总叙再分叙后合赞的顺序,颂扬他们英勇的卫国情操。

叙事诗大多记叙同时代人物,且这些人物大多是普通人。也有以历史人物为主人公的,他们往往是名人。陶渊明的《咏荆轲》以燕太子丹养士之事起笔,叙述了荆轲告别知己,毅然奔至秦廷,却因“剑术疏”而身亡的经历,凸显刺客行侠就义的气节,具备为荆轲记传的意义。李梦阳的《石将军战场歌》将站在60年前古战场上的所感所思同镇朔大将军当年遭遇的战况及其天下无双的战绩交错呈现,属历史人物石亨的散传。文天祥在《过平原作》里回顾了安史之乱中颜真卿、颜杲卿兄弟的忠勇事迹,意在寄寓自己精忠报国的决心,客观上形成一段颜氏兄弟的散传。

复次,按内在知识形态分,有一般传记和评传。那些平实地叙述人物和事件的叙事诗可归于一般传记,如汉乐府民歌《孤儿行》,描述孤儿双亲亡故后受兄嫂虐待的悲戚生活,情节真切感人。顾况的《囝》也是儿童题材的叙事诗,揭露闽中地主、官僚与豪商勾结掠卖儿童的野蛮风俗,诗里的父子亲情反衬出权力阶层人性恶的一面。与这类传记相并列的是评传。凡依托写人、记事而抒发感情、阐发议论的叙事诗可归于评传。如王安石的两首《明妃曲》历来被认为是重要的叙事诗,其中有叙述,有旁白,还有议论;尽管诗中“人生失意无南北”、“汉恩自浅胡自深”两句被指有伤忠爱之道,但朱自清认为,如果就诗论诗,这两句是“家人”、“沙上行人”的话,并非王安石的议论*朱自清:《王安石〈明妃曲〉》,《朱自清说诗》,上海:上海古籍出版社,1998年,第282-284页。;据此争议可知,该诗具备评传的要素。苏舜卿的《蜀士》也属评传,该诗前半记事,后半议论,写一个对军事问题有独到探索的士人试图报效朝廷,却不受赏识、投奔无门,最后流落都城、衣食无着,始终未能施展才华的遭遇;该诗较为独特之处在于议论与叙事的篇幅相当,意在通过评论个体怀才难遇的人生悲剧进而批判当时较具代表性的一种社会现象,并论及治理国家与任用人才的关系问题。樊增祥的《彩云曲》以傅彩云、洪均夫妻生活为故事主体,以前者在这段生活前后的卖笑、为娼行为为辅来铺陈叙事,字句里包蕴着的贬抑之意,使其不失为一篇优秀的评传。

最后,按传记作品的主题分,又有生平思想主题、职业活动主题、轶事主题等。关于生平思想主题,古典叙事诗往往将人物的品行作为重要内容,这与传统文化注重诗教的观念有关。如柳宗元的《韦道安》选取突出传主个性特征的两件事,即塑造出一个是非有别、重义轻利、忠贞不二的传统儒士的高尚形象,其简练又传神的刻画使得整首诗质朴而内在气韵厚重,传主的生平思想也判然分明。司空图的《冯燕歌》是专为“侠义之士”写的一篇散传,正如结尾感言所示:“此君精爽知犹在,长与人间留炯戒。”但在今天看来,即使为了伸张道义,冯燕也不必以刺杀曾相互倾慕的女子为筹码。当时社会的男权中心价值观由此可见一斑。较之《韦道安》,《冯燕歌》已有明确的记传意识,具备宣扬冯燕作风的意味。

职业活动主题方面的叙事诗,如杜甫的《前出塞九首》,“写了这个兵士的‘从军十年余’的生活,内容包括阶级矛盾和保卫祖国的正义情感,……九首诗是一个整体,杜甫给我们写了一个‘豪杰圣贤兼而有之’的劳动人民出身的兵士的传记”*冯文炳:《杜甫的价值和杜诗的成就》,《冯文炳选集》,北京:人民文学出版社,1985年,第 459、463页。。还有白居易的《卖炭翁》,这位以烧炭卖炭为生的老翁可看作这一职业的典型人物;“可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒”的心理既与后来卖炭所遇所得形成反照,又属春秋笔法,将其在等级社会所受的剥削凿凿有据地记录下来。杜牧的《张好好诗》叙写一位歌女先受主人宠幸后沦落为当垆妇的沉浮人生,封建社会娱乐业女性拥有如此结局亦属平常之事。吴敬梓的《老伶行》是为民间歌手王宁仲写的一篇散传,仅叙述老艺人一生中的两次职业活动,即早期为皇帝演唱和晚年参加花朝会的场景,遂将传主昔盛今衰的职业生涯凸显出来,从而略去其次要经历,这一详略取舍颇得太史公真传。

关于轶事主题的叙事诗,可以梅尧臣的《桓妒妻》为代表。该诗对于所叙轶事仅用寥寥数言,主人公质朴、率真的性格便跃然纸上。尽管情节简单,却见其精彩洗炼,堪称以轶事记人(桓温妻南康长公主)的一篇杰作。

二

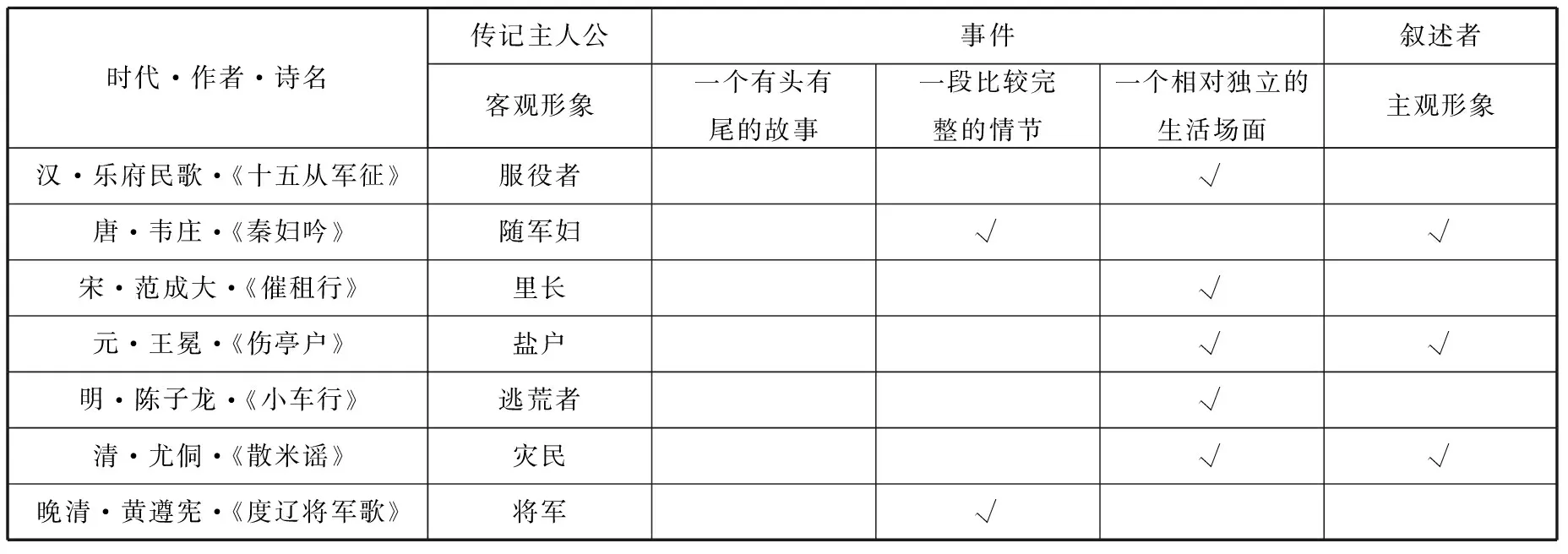

有研究指出,叙事诗应包含两个条件,“一应写人,二应写事。所谓‘人’,就是具体的人物形象,包括诗人所塑造的客观形象和诗人自己的主观形象。所谓‘事’,或者是一个有头有尾的故事,或者是一段比较完整的情节,或者是一个相对独立的生活场面或镜头”*治芳、楚葵:《历代叙事诗选译》,南京:江苏教育出版社,1984年,第1页。。此乃中肯之谈,不过,“诗人自己的主观形象”是否属于叙事诗应具备的条件还需探讨,且这一用法与后来从西方引入并获得国内学界认可的叙事学表述略有差异,叙事学理论认为作者与叙述者是不同的概念*赵毅衡:《当说者被说的时候:比较叙述学导论》,北京:中国人民大学出版社,1998年,第4页。;为与当下学界用语同步之故,本文采用“叙述者”这一术语。从现代传记理论角度看,叙事诗的关键在于记人,即写事的目的在于写人,且这个人是传主而非叙事者。下面试选取不同时期的中国古典叙事诗各一首,列表后分析。

时代·作者·诗名传记主人公事件叙述者客观形象一个有头有尾的故事一段比较完整的情节一个相对独立的生活场面主观形象汉·乐府民歌·《十五从军征》服役者√唐·韦庄·《秦妇吟》随军妇√√宋·范成大·《催租行》里长√元·王冕·《伤亭户》盐户√√明·陈子龙·《小车行》逃荒者√清·尤侗·《散米谣》灾民√√晚清·黄遵宪·《度辽将军歌》将军√

上表列举的7首叙事诗中,就所记人物而言,均为一人或以一人为代表的一类人,其中底层民众都是在当时受侮辱受损害的对象,即服役者、随军妇、盐户、逃荒者、灾民,里长、将军这类官吏则是被叙述者揭露和讽刺的对象,也可视为同类人物的典型个案。可以说,他们均属正史记载之外的人物。这些人物形象随所叙事件而生成,诗篇以其所处某种生存状况为核心,故多选取一段情节或一个场面。就叙事视角而言,或为第三人称的全知视角,或为第一人称的限定视角,后者几乎居半数;第一人称的叙事方法成为中国古典叙事诗的一大特点,即叙述者“我”不仅出现在诗篇中,而且将“我”的感情融入叙事过程,形成了边叙事边抒情或边叙事边议论的特色。这样,一首叙事诗往往出现两种人物形象,一为传记主人公,一为叙述者;前者为一速写画像,后者具一情感风向标;前者是被描述的客体,后者是抒情、议论的主体。其效果在于,通过叙事呈现了两个类别人物的样态,或是底层人物及其同情者,或是恶吏及其讥讽者;显得叙事动机较明确,事件的前因后果是否完备却不重要。再从语言学诗学层面看,叙事视角的不同具有更深层的涵义,“史诗,主要使用第三人称,大量涉及语言的指涉功能;抒情诗,指向第一人称,和情绪功能密切相关”*[俄] 雅各布森:《语言学与诗学》,转引自田星:《罗曼·雅各布森诗性功能理论研究》,南京师范大学博士论文,2007年,第27页。,而中国古典叙事诗存在客观人物形象和叙述者情感倾向的现象,表现出融合诗歌语言指涉功能和情绪功能的特点,乃至有的叙事诗语言的情绪功能分外强大,颇具感染力,即“在那有格律的韵文形式的内部,流动着反复歌咏的情绪,抒情成分很浓厚”*何其芳:《咏事诗》,转引自蓝棣之:《现代诗歌理论:渊源与走势》,北京:清华大学出版社,2002年,第214页。,上引《秦妇吟》即属显例,作为事件亲历者与见证者的主观感受重于所叙事件的客观内容。

整体地看,中国古典叙事诗创作延续两三千年,有民间叙事诗与文人叙事诗之别,而就记人问题而言,不论在题材、主题方面,还是在艺术、风格方面,却有相应的一致性,即保持着一种相对恒常的状态,又显出一定的传记发展趋势:从内容看,或择取一人记叙其生平主要行迹,或实录底层民众的某种生存状况,均不失记实的神髓,故一定程度地展现了各时期的社会生活情形,起到了因记录历代人物而承载历史文化的作用;从形式技巧看,往往采用乐府体或歌行体,按时间顺序叙述所发生的事件,并无夸张的手法和虚幻的想象,多数篇幅不长;从演变历程看,中国历代叙事诗逐渐呈现出有意识地为真实人物记传的倾向。至清代吴伟业的叙事诗该倾向已相当显著,如他创作《雁门尚书行》的意图就在于为孙传庭作传,“吴伟业以明确的史家意识取材入诗,以明显的史家笔法叙事赋诗,这是他取得叙事诗成功的基础”*程相占:《中国古代叙事诗研究》,桂林:广西师范大学出版社,2002年,第56页。。至此,诗歌体式只是作为传记的一种文学表达方式,写事已明确地围绕记人这一主旨。

横向地看,在世界文学范围内,中国古典叙事诗与西方叙述人神结合的英雄史诗有明显区别。按照黑格尔——史诗、抒情诗、戏剧体诗——的分类,以及别林斯基对史诗发展三个时期——宗教时期或神话时期、英雄时期、世俗生活和家庭生活时期——的划分*许英国:《关于史诗理论若干问题的探讨》,《青海民族学院学报》1988年第3期。,本文所谓的叙事诗属于史诗一类,中国古典叙事诗除《诗经·大雅》里的几篇属于英雄时期之外,绝大多数属于世俗生活和家庭生活时期;而西方史诗属于神话和英雄时期的诗,以讲说故事为主,情节离奇乃至怪诞,多属浪漫想象之作,其长篇巨制满足了塑造完美英雄形象的需要,达到了讴歌本民族荣光历史的意图,如著名的《奥德赛》、《埃涅阿斯记》、《贝奥武甫》等,其主人公因拥有超自然的能力而与传记文学记叙真人真事的本质距离较大,故不被记入传记文学史。随着文学门类的分化,叙事诗在体裁上逐渐演变为小说,在题材上被传记文学取代。就古典传记这一类别而言,胡适曾总结中外之差异道:“余以为吾国之传记,惟以传其人之人格。而西方之传记,则不独传此人格也,又传此人格进化之历史。东方传记之体例:(一)其人生平事略。(二)一二小节,以写其人品。” 与散文体传记相似,中国古典叙事诗亦具有这样的特点,即选取典型事例以突显人物的主要品格,而略去构成人物性格发展之事件的推进过程。胡适进一步对比中西传记的优缺点,认为中国短传之佳处在于:“(一)只此已足见其人人格之一斑。(二)节省读者日力”;短处在于:“(一)太略。所择之小节数事或不足见其真。(二)作传太易。作者大抵率尔操觚,不深知所传之人。史官一人须作传数百,安得有佳传?(三)所据多本官书,不足征信。(四)传记大抵静而不动。何谓静而不动?(静Static,动Dynamic)但写其人为谁某,而不写其人之何以得成谁某是也”*曹伯言整理:《胡适日记全编》(1),合肥:安徽教育出版社,2001年,第491-493页。。这一精辟之论切中中国传记作品尤其是官修传记的要害。就传记理论视角下的中国古典叙事诗而言,多具上述(一)(四)两点短处,而少有(二)(三)两点短处;就此即可见出作为散传的中国古典叙事诗一定程度上避免了官修传记的部分缺陷。

在今天更为重要的是,从传记文学接受的角度看,现代读者已不仅仅是传记作品被动的消费者,更是传记作品文化艺术价值的发现者乃至阐释者,因而古典叙事诗的传记功能越来越受到重视。尽管在中国传记文学史上,司马迁的皇皇巨著《史记》代表了散文体传记文学的最高成就,后代的正史亦模仿其体例而作,且历代的显要人物多被记入这类史传作品,然而,如果读者要认识中国历史的多重面目,仅读正史是不够的,各种野史、杂说可以作为必要的补充。鲁迅就曾指出:“‘官修’而加以‘钦定’的正史也一样,不但本纪咧,列传咧,要摆‘史架子’;里面也不敢说什么。……野史和杂说自然也免不了有讹传,挟恩怨,但看往事却可以较分明,因为它究竟不像正史那样地装腔作势。”*鲁迅:《这个与那个》,《鲁迅全集》第3集,北京:人民文学出版社,1981年,第138页。叙事诗所记载的人和事非正史而属野史、杂说一类,它们记载着一桩桩发生在中华大地上而被正史忽略了的往事,再现着一个个极其普通的人物形象。像《十五从军征》、《焦仲卿妻》、《孤儿行》里的主人公就属于五四新文学运动提倡的平民文学、妇女文学、儿童文学里的人物,他们与正史中记载的帝王后妃、将相贤媛、儒林文苑等人物具有同等的传记价值。且相较于小说、戏剧中虚构的主人公而言,传记文学里传主的真实生平为读者提供了更为分明的生存经历和更为实在的命运遭际:“真实的历史往往就是一种震撼人心的力量,它通过对实际生活中人的思想、言论和行动的描写,告诉人们在一个具体的时间空间中发生过的事情,这不是虚无缥缈的空灵,而是铁的事实。这样具体、真实的人和事,无论是惊天动地的壮举,还是朴素平凡的小事,都会在读者的心中形成一种带历史感的冲击波,因为这是对人的真实生命的深刻体验,是‘意识到的历史内容’的直接诉说。”从生存体验角度看,回顾、反思这些曾经存在过的生命,“是人类在历史真实性的维度上努力实现认识自身这一永恒命题的最重要的手段之一”;从理论认识层面看,“把自己的同类作为精神观照的对象,是人的本质力量的体现”*於贤德:《论传记文学的人学意蕴》,《文艺理论研究》2000年第3期。。这是传记作品吸引读者的缘由所在,更是作为散传的叙事诗的艺术价值之所在。

综观为数众多的历代叙事诗,不难发现其中包含的社会历史进化的消息:上古的荒蛮与文明的兴起,中世的繁复与传统的承续,近世的兴替与嬗变的艰险,无一不在叙事诗中找到相应的事例。可以说,中国“悠悠千古叙事诗,记录了一个民族的世事变迁,从稚嫩的童年、懵懂的少年,一路走到今天。在这些优美的叙事诗中,我们见到了祖辈真切的生活、亲切的身影、深情的呼唤,它是一个民族不能割舍的历史,它流淌在我们后辈的血液里,告诉我们:我们怎样走到今天,又将如何走向未来”*李鸿雁:《中西对比视域下的中国早期叙事诗》,《光明日报》2008年8月4日。。在这一意义上,叙事诗能担当补充官修传记的职能。用这样包容的眼光看待历代叙事诗中记录的历史人物,则中国古代传记人物形象更多元化,历史人物画廊亦更充实,因而更多地还原了历史的面目。叙事诗的史料价值也由此而实现。

三

从前文分析可知,以传记文学的双重价值——“提供人的真实情形,这是史料价值;提供人的活的存在历程,抓取这种存在的深层意蕴,这是艺术价值”*胡经之、王岳川:《文艺学美学方法论》,北京:北京大学出版社,1998年,第62页。——来衡量,中国古典叙事诗是都具备的。那为什么传记文学史又忽略了它们呢?本文认为原因主要有如下几点:

其一,在遵循诗歌形式规则与保持客观叙述之间寻求平衡。一般说来,不论乐府体还是歌行体,中国古典叙事诗多句子整齐且押韵,有的还讲究对偶。诗句整齐,意味着不论四言、五言还是七言,基本满足每行字数相同的要求;韵脚可以强调诗行的起讫,加强节奏感,又可与内容互相应和,发出音响上的共鸣,具有增添情致的效果,还便于传诵和记忆;对偶的精严与工整使诗歌的语言美感达至极致。但就传记文学而言,其纪实性要求文字质实、准确,用“辞达而已”的散句单行即可,因而与诗体形式规则出现不一致:本来素朴的叙述字句,却需依据诗歌体式的要求或增或删,以保持字数相等、诗句整齐;为了押韵,可能减弱字词的恰当性以实现整首诗韵律的协调;对仗虽使诗句得以美化,但其并列的结构与叙事的流动进程难免不适应。这样,就一定程度地未能“照原样说出”。刘大白认为,“用四字句来叙事,是很勉强的”,“中国古代叙事诗所以不发达,和诗体采用四言很有关系。只消看《毛诗》中,差不多可以说没有叙事诗。《楚辞》不用四言诗体,《离骚》便成为叙事诗;而《天问》多用四言,便只成为歌诀式的问题诗”*胡适:《胡适论学往来书信选·刘大白致胡适》,石家庄:河北人民出版社,1998年,第447页。。茅盾指出中国叙事长诗的不发达,在发展之始的六朝就显出其弊病:“形式主义却使那时开始的‘长诗’的前途就此断送了。精研声病与注重排偶等等规律,对于需要纵横挥洒的长诗,是致命伤!”*茅盾:《茅盾文艺杂论集》,上海:上海文艺出版社,1981年,第952页。它们都揭示了叙事诗因依附诗之形式而削减叙事分量的状况。孙大雨也说:“韵文的发展道路,不是紧紧依傍着乐律,就是被等音计数观念所限制着,有时(在绝、律体里)它甚至自己来一套非常规律化的旋律,而在表现媒介方面则往往病于太文,尽是一片锦绣。这是为何文言诗里的史诗、叙事诗和戏剧诗(作为一方面是诗,另一方面也有高度戏剧性的作品,如希腊悲剧、莎氏戏剧等)不能发达的原因。”*孙大雨:《诗歌的格律》,《孙大雨诗文集》,石家庄:河北教育出版社,1996年,第140页。以上论断都触及诗体形式限制叙事的根源问题,亦即揭示了与叙事不可分割的传记成分受影响的原因。

其二,中国诗“情动于中而形于言”的抒情性与传记纪实性的掣肘。叙事诗的本职是叙事,但是作为诗歌,它又受“诗缘情而绮靡”传统的影响,故中国古典叙事诗多将客观的事与叙述者主观的情融合起来。《诗经·大雅》中即有反映周民族历史的诗歌,如《生民》、《公刘》,还有“《绵》、《皇矣》、《大明》等分别记载了周民族源起、发展中的重要事件。但它们是祭歌,属于赞美歌的性质,叙事、描写只是粗陈梗概。例如,周武王最后伐殷以取得天下,姜太公率八百诸侯围攻纣王,其中战争的场面在史诗中正是大可以写得有声有色的。但在《大明》中却只用了短短的十四句,就结束了这场战争。这就是说,我们虽然有史诗的素材,但它们只构成了诗歌的背景,真正写出来的是抒情的赞歌。这表明中国的诗歌一开始就走上了一条抒情的道路,而不是叙事的道路。”*林庚:《新诗格律与语言的诗化》,北京:经济日报出版社,2000年,第112页。抒情抑制了叙事诗对事件的叙述,即叙事被去中心化,将叙事去中心化的结果就变叙事为感事。以文学史中有定论的诗史——杜诗——为例,有学者这样概括其一般特点:“所涉及的历史事件,几乎无一不是作为‘感兴’的媒介来出现的,是‘感事’而非‘叙事’,即不是正面详细地叙述”*程相占:《中国古代叙事诗研究》,桂林:广西师范大学出版社,2002年,第56页。,杜诗的典型性就在于秉承中国诗歌的传统,将事件与感兴完美地融合起来,亦即将史传传统与诗骚传统相统一;但“史传传统与诗骚传统的制约,使中国诗人倾向于把‘叙事’转化为‘纪事’与‘感事’,……‘纪事’追求历史感和真实性,‘感事’追求形式感和抒情性。写得好可能诗中有史或史中有诗;写得不好则可能有诗无史或有史无诗——这两者都同样限制叙事诗的进一步发展”*陈平原:《中国小说叙事模式的转变》,上海:上海人民出版社,1988年,第220页。。杜尚如此,况不逮杜者乎?就传记文学而言,抒情含量对叙事含量的抵扣,其结果便降低了叙事诗客观叙事的程度。

其三,叙事诗对作者的专门要求与实际上中国古代诗人一身兼多任之间的抵牾。王国维曾区分抒情诗作者与叙事诗作者的差别道:“抒情之诗,不待专门之诗人而后能之也。若夫叙事,则其所需之时日长,而其所取之材料富,非天才而又有暇日者不能。此诗家之数之所以不可更仆数,而叙事文学家殆不能及百分之一也。”*王国维:《文学小言》,徐中玉主编:《中国近代文学大系·文学理论集》第1卷,上海:上海书店,1994年,第698页。作为抒情诗作者,发抒一己之情当然轻松自如;作为叙事诗作者,叙述客观事件则需长期积累方能驾驭,故需训练出专任的人才。后者在一定意义上包括传记作者。然而,专任的要求在“学而优则仕”的古代中国则不可能达到;更何况中国诗人秉持着抒情、议论的观念,正如胡适所分析的,“中国古代民族没有故事诗,仅有简单的祀神歌与风谣而已”,“赋体本可以作铺叙故事的长诗”,“竟都走了抒情诗与讽喻诗的路子,离故事诗更远了”,这是因为“绅士阶级的文人受了长久的抒情诗的训练,终于跳不出传统的势力,故只能做有断制,有剪裁的叙事诗:虽然也叙述故事,而主旨在于议论或抒情,并不在于敷说故事本身。注意之点不在于说故事,故终不能产生故事诗。故事诗的精神全在于说故事:只要能把故事说的津津有味,娓娓动听,不管故事的内容与教训。这种条件是当日的文人阶级所不能承认的。”*胡适:《胡适文集》第4卷,北京:人民文学出版社,1998年,第69-71页。该论断触及中国文化史层面的问题。由于受儒家文化的浸染,仕宦观念已融入文人的生命历程之中,也渗透于诗作构思之内,“身在江湖而心存魏阙,也成为中国历代知识分子常规心理及其艺术意念”*李泽厚:《美的历程》,天津:天津社会科学院出版社,2008年,第90页。,这在诗文里则表现为史才、诗笔、议论三者的会通,“史才是判别史实是非的能力,洞察古今,足以修国史;诗才是写诗之才华,得见其性情;议论则见其洞察社会上政治上沿革得失之能力,更是官吏不可或缺”*古添洪:《唐传奇的结构分析》,叶舒宪编:《结构主义神话学》,西安:陕西师范大学出版社,1988年,第329页。,此三者既作为官吏政治水平的体现,又作为文人素养的标识。可以说,古代文人写诗作文的目的主要是为了呈现此三者。在叙事诗里,此三者就表现为主观倾向对本应客观地叙事的导引。

这一情形与西方史诗作者的专门身份颇不相同,以著名史诗作者荷马为例,不论作为一位盲游吟诗人还是希腊说唱艺人的集体代名词*徐葆耕:《西方文学十五讲》,北京:北京大学出版社,2003年,第39-40页。,他以吟唱史诗为业,其表演是为了吸引包括赞助人在内的观众,该活动同时是一个不断积累的过程,其结果就促使故事情节越来越曲折而引人入胜。这种单一职业身份显示出西方古代诗人的独立性,表现在创作方面就是想象力得以自由驰骋,审美力因之回归叙事本身。在此诗歌活动的基础上,西方学者不懈地探索史诗的叙事问题,亚里斯多德认为:“史诗诗人应尽量少用自己的身份说话;否则就不是摹仿者了。”*[古希腊] 亚里斯多德:《诗学》,北京:人民文学出版社,2008年,第84页。黑格尔进一步讨论道:“为着显出整部史诗的客观性,诗人作为主体必须从所写对象退到后台,在对象里见不到他。表现出来的是诗作品而不是诗人本人,可是在诗里表现出来的毕竟是他自己的,他按照自己的看法写成这部作品,把他自己的整个灵魂和精神都放进去了。他这样做,并不露痕迹。”*[德] 黑格尔:《美学》第3卷下册,北京:商务印书馆,1996年,第113页。别林斯基也分析说:“通过外部事物来表现概念的意义,把内心世界组织在完全明确的、柔韧优美的形象中。一切内在事物在这里都深深地渗入外部事物,这两个方面——内在事物和外部事物——互相分开了就都无法看见,只有直接结合在一起时,才能够成为明确的、锁闭在自身内的现实性——事件。”*[俄] 别林斯基:《诗歌的分类和分科》,《别林斯基选集》第3卷,上海:上海译文出版社,1980年,第2-3页。可见,探索史诗作者的观点与叙述客观事件之间的关系问题是西方史诗理论批评的重点。以上观点都认为作者的主观性应融入所叙事件之中,而更侧重叙事的客观性效果。其理论批评都指向西方史诗创作内部——如何叙事——的问题。

相比之下,中国古代诗歌批评对叙事诗作者的要求更偏重于叙事外部的问题。由于未能区分诗歌类型,故对叙事诗所持评判标准与抒情诗相同。如“诗言志”,即促使叙事诗作者表达与政教一致的怀抱*朱自清:《诗言志辨》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第4、17页。;再如“兴观群怨”,注重的是诗的情感功能(“兴”、“怨”)、认识功能(“观”)、社会功能(“群”);复如“温柔敦厚”,则看重诗的教化作用等等。这些理论批评明显地将主观因素摆在首位,势必促使叙事诗注重襟怀、情志、效用等动机倾向而非客观事实本身,即注重叙事的外部问题;且以其具有源头意义的理论统领着后世的诗歌批评,一直到现代仍发生着作用。*陈寅恪:《元白诗笺证稿》,上海:上海古籍出版社,1978年,第11页。该理论批评导向作用于叙事诗作者,必使其将修身治国、伦理风化、情感立场等涉及政治、历史、社会、文学诸领域的信息整合在一首诗之内,即用叙事涵盖不同门类的内容,造成一诗多任的现象。其特点是对所叙事件难以详述,而仅止于概括;其结果是中国古典叙事诗情节简化,篇幅短小。一诗多任的现象是由多种因素形成的,简言之,则集中体现为诗人一身兼数任——为政、为教、为诗,也就是叙事诗诗人的多重身份;这种多重身份的状况正与叙事诗对作者的专门要求之间发生龃龉。

结语

尽管受制于诗歌体式等条件,中国的古典叙事诗多篇幅不长,还含有抒情、议论的成分,并不满足现代传记理论的所有条件;但由于数量庞大,囊括的历史长久,记录的人物众多,故在缺乏更专门的传记作品的情况下,中国古典叙事诗填补了历代人物尤其底层人物传记的空白,实际上在正史之外承担着传记文学的功能。应该说,古典叙事诗在中国传记文学史中作为散传的地位是不容忽视的。

ClassicalChineseNarrativePoetryViewedfromthePerspectiveofBiographyTheory

LiDan

(SchoolofHumanitiesandCommunications,ShanghaiNormalUniversity,Shanghai,200234)

Therehasappearedaconsiderablenumberofnarrativepoemsfrompre-QinDynastytomodernliterature.Amongthem,thosefiguresrecordedinhistory,eventsandincidentsofthetime,andsocialfeaturesareinaccordancewiththebasicrequirementsofbiography,theyareeachofthemactuallyconsideredasaseriesofsporadicbiographies,andhavethereforerealizedtheirownartisticandhistoricalvalued.Thoughtheyarerestrictedbyverseformandlyricaltradition,theirbiographicalfunctionisstilltobereckonedwith.

classicalChinesenarrativepoetry;sporadicbiographies;artisticvalue;historicalvalue

2014-05-30

李丹(1968—),女,陕西礼泉人,上海师范大学人文与传播学院中文系教授,博士。

I207.22A

1001-5973(2014)05-0070-09

责任编辑:孙昕光