阿德福韦酯初治慢性乙型肝炎患者药物调整原因及疗效分析*

杨 玥 张振华 张亚飞 周 琴 靳艳艳 李 旭

我们对109例初始接受ADV单药治疗的慢性乙型肝炎患者在治疗过程中调整治疗方案的原因及其调整后的疗效进行了观察和总结,现报道如下。

资料与方法

一、一般资料 2011年3月至2012年4月在我院门诊及住院的慢性乙型肝炎患者109例,男93例,女16例,年龄在18~68岁,平均年龄37.6±11.6岁。病程2~6年,其中HBeAg阳性68例。诊断符合2010年中华医学会修订的《慢性乙型肝炎防治指南》的标准,纳入标准:1.年龄>16岁;2.ALT>2ULN,HBV DNA>1×104copies/ml;3.入选前未接受过抗病毒治疗。排除标准:1.重叠或者合并其他肝炎病毒感染;2.合并代谢性或自身免疫性肝病。

二、治疗方法 采用ADV(贺维力,葛兰素史克公司)10mg口服,1次/d。本组在治疗96周一直单用ADV者67例(A组),在治疗过程中因故调整治疗者42例(B组),其中30例加用LAM 或替比夫定(LDT),10例换用 LAM或 LDT或恩替卡韦(ETV),2例改为干扰素-α(IFN-α),观察时间均为96周。

三、统计学处理 采用SPSS13.0统计软件,计量资料用±s 表示,采用t 检验或Mann-Whitney U秩和检验,率的比较采用x2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

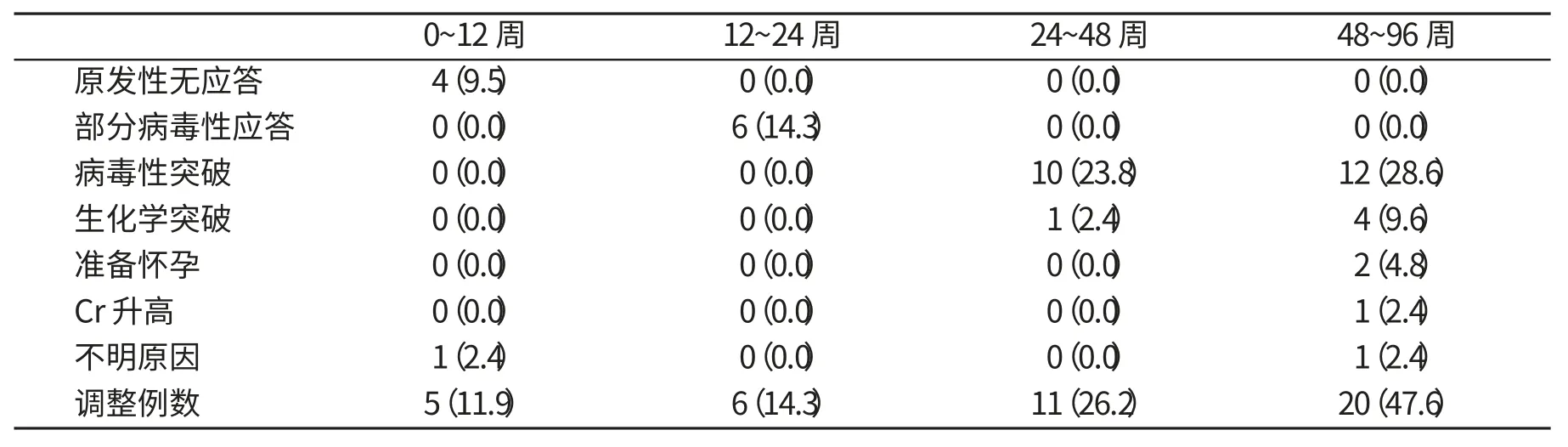

一、在ADV治疗过程中导致调整治疗方案的原因分析 在治疗96周内不同时间调整治疗方案的原因见表1。

表1 42例患者调整方案原因分布(%)

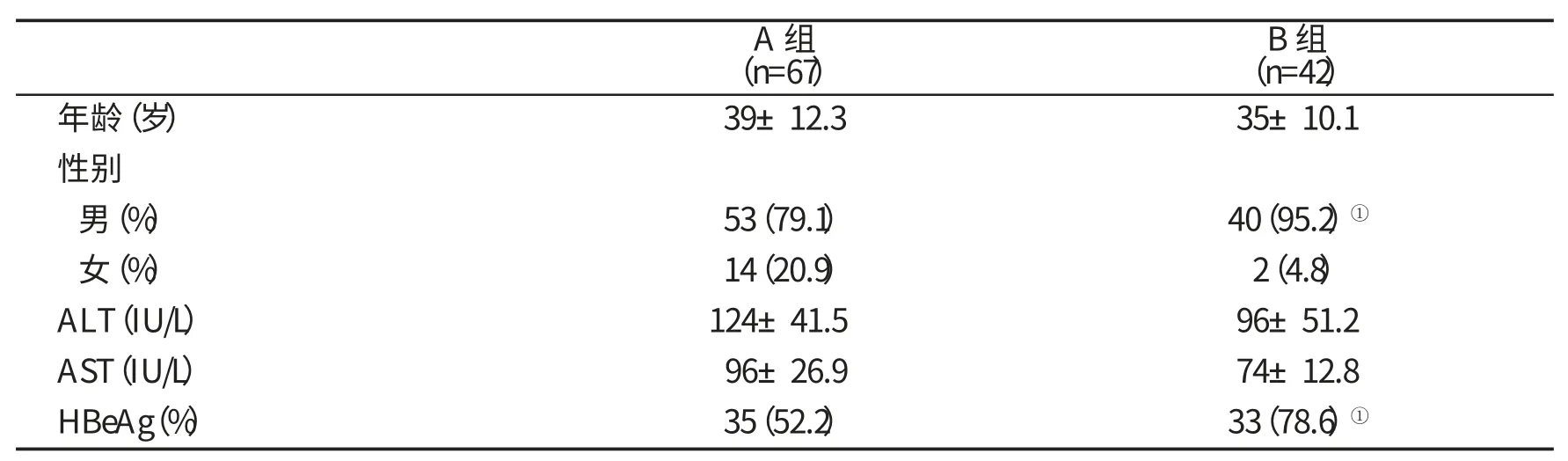

二、调整与未调整治疗方案患者入组时有关指标的比较 见表2。

表2 两组患者有关指标的比较

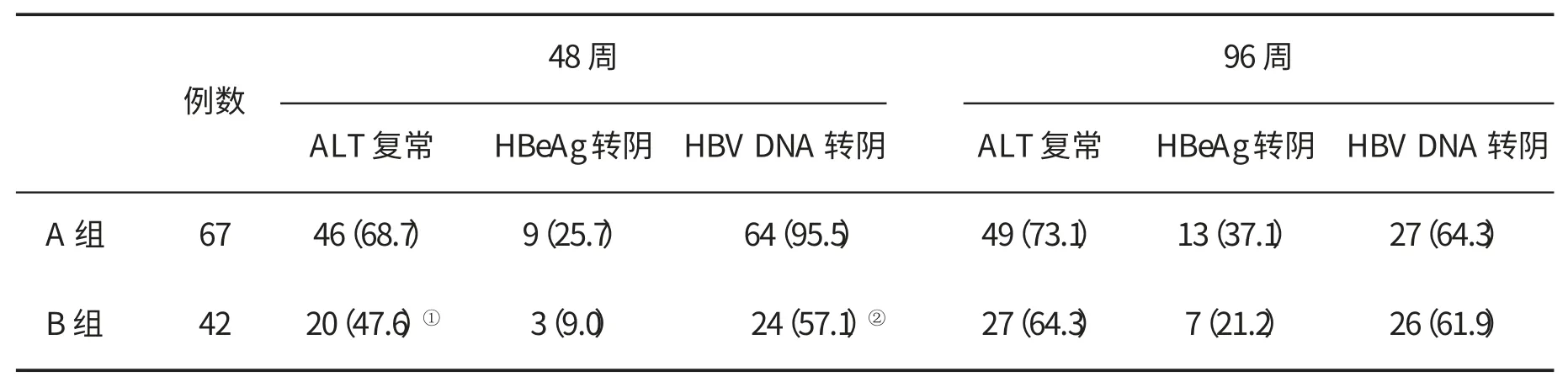

三、两组患者疗效分析 治疗2年两组患者血清ALT复常率、HBV DNA转阴率和HBeAg阴转率的比较,见表3。

表3 两组患者疗效(%)比较

讨 论

阿德福韦酯是腺嘌呤磷酸酯化合物阿德福韦的前药,进入肠道后在体内转化为二磷酸阿德福韦发挥抗病毒作用[1~3]。自ADV成为抗乙型肝炎病毒药物以来,其抗病毒的作用得到国内外多项随机双盲对照临床研究的肯[4~7]。在HBeAg阳性患者应用1、2、3年HBV DNA转阴率(<1000copies/mL)分别为28%、45%、56%,HBeAg血清学转换率分别为 12%、29%、43%[8];在HBeAg阴性患者应用1、2、3年HBV DNA转阴率分别为 51%、71%、79%[9,10]。但近年来发现,ADV初治 CHB过程中有不少患者因为各种原因(疗效、药物副作用和患者期望值等原因)而改变原有的治疗方案。

在本组109例初始服用ADV治疗的CHB患者中,在2年内有38.5%(42/109)改变原有的治疗方案,方案调整与性别和基线HBeAg状态相关,即男性和HBeAg阳性患者在ADV治疗过程中可能更需要调整治疗方案,而年龄、基线ALT、基线AST、基线HBV DNA水平与治疗过程中是否需要调整药物无明显的相关性,与国内外对ADV疗效分析的影响因素有相似之处。Buti等[11~13]发现 HBeAg阳性是 影响ADV疗效的因素,而很多研究也证实基线HBV DNA水平较低的患者对 ADV治疗应答较好。但本研究发现患者基线HBV DNA水平与其在治疗过程中是否要调整治疗方案无明显相关性,可能因为患者更倾向于在治疗过程中以HBV DNA变化情况为标准来决定是否调整药物。42例患者在ADV治疗期间调整方案的时间及类型均有不同。本组在治疗48~96周调整治疗方案者20例,占总调整人数的47.6%。

在42例调整药物的患者中,71.4%(30/42)选择联合挽救治疗,23.8%(10/42)选择单药继续治疗,其中4.8%(2/42)选择干扰素治疗。随着治疗时间的延长,患者出现病毒学或生化学突破可能增加,患者也变得更容易接受调整方案治疗。调整的原因在24周前多为原发性无应答,24周后则以病毒学突破和生化学突破为主,尤其是病毒学突破。

目前,学者们不建议应用单药序贯治疗和短期内频繁换药治疗。对既往未接受抗病毒治疗的患者,应选择强效、高耐药基因屏障的抗病毒药物。但在实际治疗过程中仍有部分患者选择ADV单药初始治疗,一方面是因为之前存在对抗病毒认识的不足,另一方面也有节省治疗费用的考虑。至于初始选用ADV治疗的患者疗效亦有较多报道。本资料显示,两组血清生化及病毒复制指标均得到明显的改善,调整组虽然有较多的病毒学突破及生化学突破,但挽救治疗后疗效尚可,与未调整组比无明显差异。

通过本研究,我们认为在初始选择ADV治疗的患者中,男性和HBeAg阳性患者在治疗期间更容易变更治疗方案。对于该类患者应建议初始选择强效、高耐药基因屏障的药物治疗,或加强该类患者依从性及耐药规范化管理。对于已经选择ADV初始治疗的患者,换药后仍能获得满意的疗效。

[1]梁晓峰,陈园生,王晓军,等.中国3岁以上人群乙型肝炎血清流行病学研究.中华流行病学杂志,2005,26(9):655-658.

[2]Fung SK,Chae HB,Fontana RJ,et al.Virologic response and resisitance to adefovir in patients with chronic hepatitis B.J Hepatol,2006,44(2):283-290.

[3]Lok AS,McMahon BJ.Chronic hepatitis B:update 2009.Hepatology,2009,50(3):661-662.

[4]乙型肝炎病毒耐药专家委员会.乙型肝炎病毒耐药专家共识.中华实验和临床感染病杂志(电子版),2008,2(1):90-98.

[5]Liaw YF,Kao JH,Piratvisuth T,et al.Asian-pacific consensus statement on the management of chronic hepatitis B:a 2012 update.Hepatol Int,2012,6(3):531-561.

[6]Locarnini S.Primary resistance,multidrug resistance and crossresistance pathways in HBV as a consequence of treatment failure.Hepatol Int,2(2):147-151.

[7]Hongthanakorn C,Chotiyaputta W,Oberhelman K,et al.Virological breakthrough and resistance in patients with chronic hepatitis B receiving nucleostide analogues in clinical practice.Hepatology,2011,53(6):1854-1863.

[8]中华医学会肝病学分会和感染病学分会.慢性乙型肝炎防治指南(2010年版).实用肝脏病杂志,2011,14(2):81-89.

[9]Hadziyannis SJ,Tassopoulos NC,Heathcote EJ,et al.Adefovir dipivoxil for the treatment of hepatitis Be antigen-negative chronic hepatitis B.N Engl J Med,2003,348(9):800-807.

[10]Hadziyannis SJ,Tassopoulos NC,Heathcote EJ,et al.Long-term therapy with adefovir dipivoxil for HBeAg-negative chronic hepatitis B.N Engl J Med,2005,352(26):2673-2681.

[11]Buti M,Elsfsiniotis I,Jardi R,et al.Viral genotype and baseline load predict the response to adefovir treatment in lamivudine-resistant chronic hepatitis B patients.J Hepatol,2007,47(3):366-372.

[12]Zeng AZ,Deng H,Yang C,et al.Hepatitis B virus genotypeassociated variability in antiviral response to adefovir dipivoxil therapy in Chinese Han population.Tohoku J Exp Med,2008,216(3):205-211.

[13]李向勇,林国莉,吴元凯,等.慢性乙型肝炎阿德福韦酯疗效欠佳的影响因素分析及优化治疗疗效的探讨.中华实验和临床感染病杂志,2011,5(2):19-22.